宁夏回族自治区血液中心单采血小板采集异常情况分析

田 洁,王惠荣

(宁夏回族自治区血液中心献血服务科 宁夏 银川 750000)

随着临床医疗技术不断提高,血液需求量逐年上升,自成分献血推广以来,单采血小板的用量也急剧增长。单采血小板采集时间长,对献血者的身体状况和血管条件、工作人员的穿刺技术和处理特殊状况的能力以及采集设备和耗材要求较高。因此,为保证血小板产品质量、减少血源浪费、降低机采耗材的损耗,应尽可能降低采集异常情况发生率,避免采集失败[1]。本研究选取2019 年1 月—2021 年5 月宁夏回族自治区血液中心某机采献血屋出现异常情况的56 名献血者资料,对异常原因及采集结果进行统计分析,旨在了解单采血小板采集过程中出现异常情况的原因,探讨降低异常情况发生率的预防措施和方法,以期提高采集成功率,避免血液资源的浪费,保障临床用血。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

宁夏回族自治区血液中心某机采献血屋2019 年1 月—2021 年5 月参与单采血小板捐献的献血者共3 255 名,其中男性2 507 名,女性748 名。采集过程中出现异常情况的献血者共56 名,其中男性39 名,女性17 名。献血者均知情同意并自愿决定捐献单采血小板,所有献血者健康状况均符合《献血者健康检查要求GB 18467-2011》,男性体重≥55 kg,女性体重≥50 kg,PLT 计数(150 ~450)×109/L,WBC(3.5 ~9.5)×109/L,HCT ≥0.36,女性Hb ≥11 5 g/L,男性Hb ≥120 g/L。

1.2 方法

仪器耗材与试剂:Sysmex KX-21 型全自动血细胞分析仪(Sysmex 公司)及配套溶血素和稀释液,MCS+血细胞分离机(Haemonetics 公司)和Trima 血细胞分离机(泰尔茂比司特公司)及配套的一次性耗材,血液保存液(山东威高公司)。根据献血者情况选择适宜的血细胞分离机,采集前常规补充钙剂,严格按照成分血采集操作规程进行采集,采集前输入献血者性别、身高、体重、HCT、PLT 计数等参数,确保采集后PLT 计数≥10×109/L。

1.3 观察指标

(1)采集异常情况:在单采血小板采集过程中,由于各种原因出现的采集中断或献血者不适。(2)产品不达标:血小板产品含量<2.5×1011个/袋。(3)血肿的界定:献血中血管被针头穿破或针头移出血管外造成的皮下出血性肿块。(4)献血不良反应的界定:献血中或后出现面色苍白、头晕、恶心、呕吐等症状。(5)乳糜血的界定:目测血浆浑浊不清澈。(6)血管欠佳的界定:肘部血管(肘正中静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等)不充盈、容易滑动不固定、不清晰、弹性较差。(7)采集成功界定:按预计采集量采集或未达到预计量但是采集到预计量一半及以上血小板者;按预计采集量采集指终产品达到预备采集的量,未达到预计采集量包括预计采集2 U最终采集1 U、预计采集1 U最终采集0.5 U。

1.4 统计学方法

使用SPSS 26 统计软件进行数据处理。计数资料用频数(n)、百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

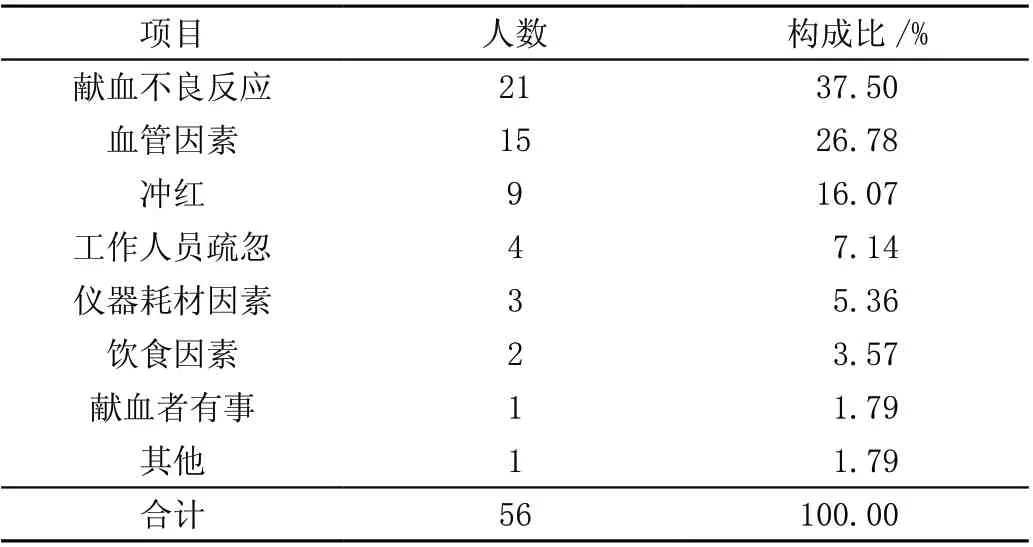

2.1 56 名单采血小板采集异常情况及原因

56 名出现采集异常情况的献血者占总参与捐献人次的1.72%。异常原因中献血不良反应占比最大,其余依次为血管因素、冲红、工作人员疏忽、仪器耗材因素、饮食因素、献血者因素及其他因素,见表1。

表1 56 名单采血小板采集异常情况及原因

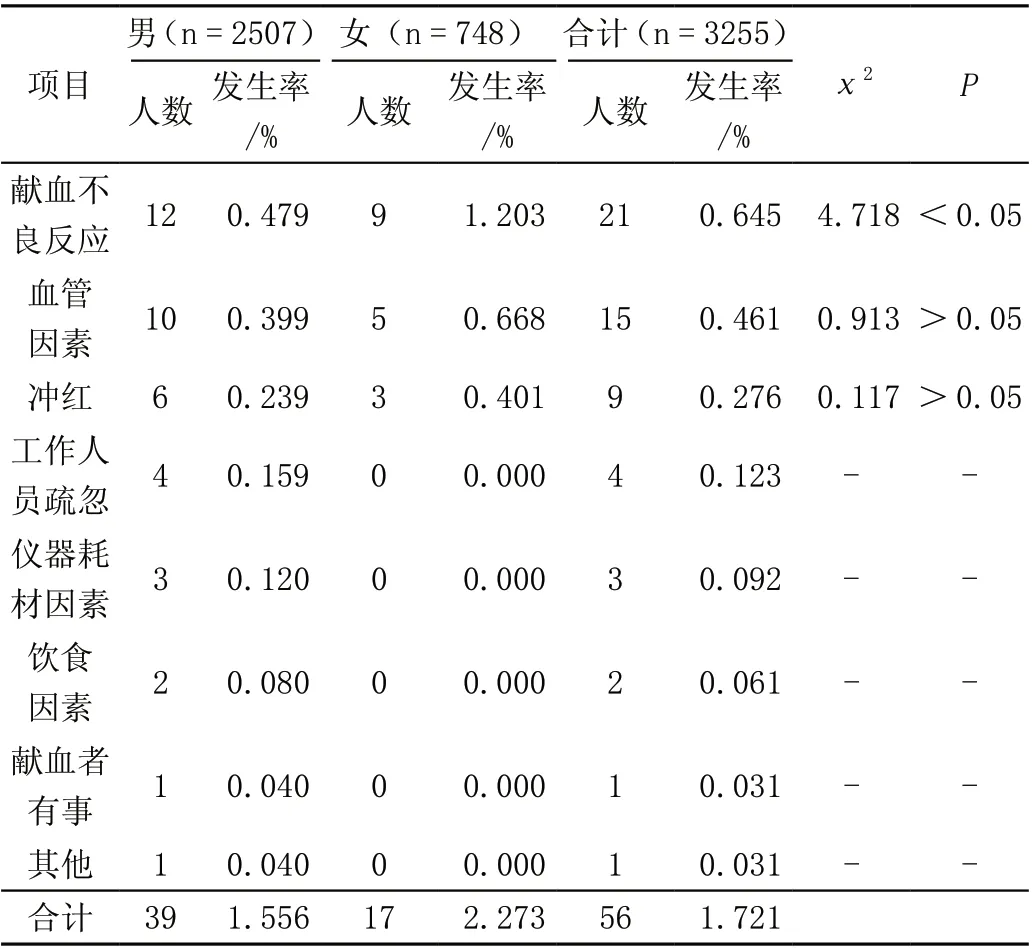

2.2 采集异常情况原因的性别因素分析

出现异常情况的56 名献血者中,女性献血不良反应发生率显著高于男性,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 采集异常情况原因的性别因素分析

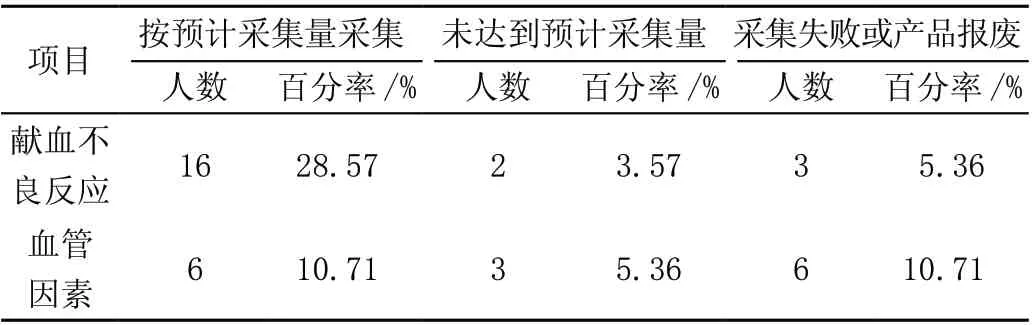

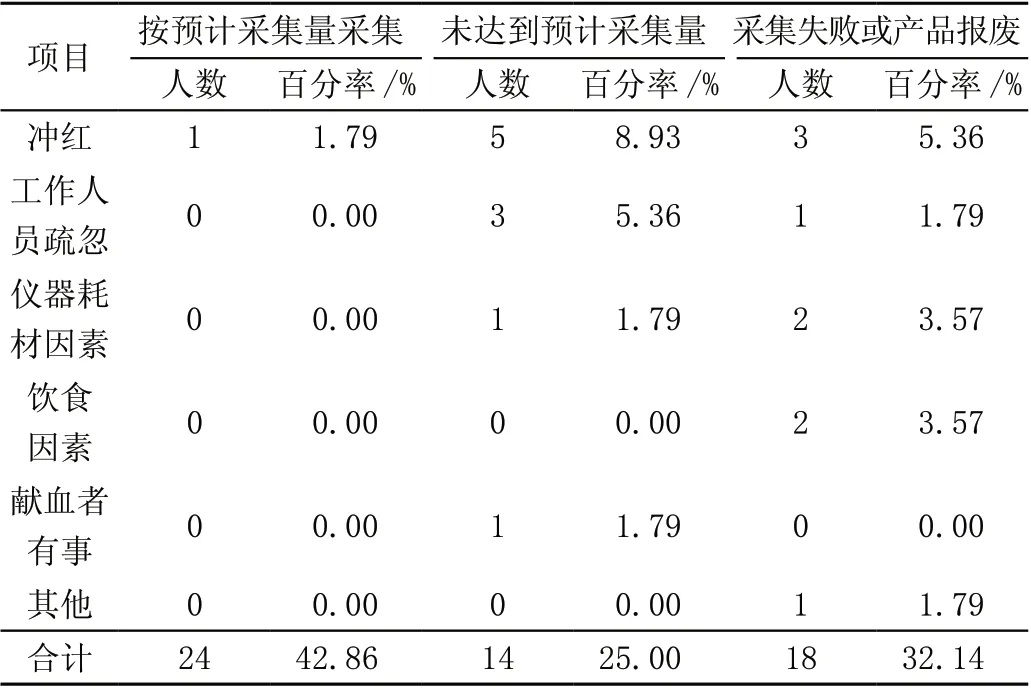

2.3 56 名单采血小板异常献血者最终采集结果

56 名出现异常情况的献血者中,经及时处理最终采集成功38 名,占67.86%(42.86%按预计量采集,25%未达预计量),采集失败或尽管采集成功但因产品不合格报废18 名,占32.14%,见表3。

表3 56 例单采血小板异常献血者最终采集结果

表3(续)

3.讨论

单采血小板浓度高、纯度高,疗效显著,输血不良反应少,已被临床广泛应用。近年来随着大力推广无偿献血活动,献血人数在逐年上升[2],单采血小板的临床需求量也在快速增长,采集量无法满足临床需求[3]。因此,急需创建稳固的单采血小板队伍,提高采供血机构的单采血小板采集量。由于献血者招募困难、血液资源珍贵、采集成本较大,应最大限度地避免出现采集异常情况,提高献血者的献血体验,使其成为单采队伍中的一员,并降低采集成本,为临床用血提供有力保障。

本文结果显示,因献血不良反应出现采集异常情况占37.5%,在各因素中比例最高,与宋文珺等[4]研究结果一致。本研究中献血不良反应均为血管迷走反应,诱因主要为睡眠不佳、疲劳、空腹、紧张、穿刺不顺等,尽管献血前严格体检征询,但仍有献血者认为自己身体很好,隐瞒睡眠和饮食状况。初次单采献血者多因紧张出现不良反应,因此,对于初次献血者在采集前应详细介绍采集过程以消除顾虑。此外,本文结果显示,性别是献血不良反应的影响因素,女性献血者献血不良反应的发生率显著高于男性,差异有统计学意义(P<0.05)。提示需要关注女性献血者,女性的生理周期会使其身体和情绪在不同时期有很大变化,临近月经期,会更容易出现献血不良反应,应严格把控女性的献血时机,使其在最佳状态时献血,同时为女性献血者提供更为舒适和人性化的服务。不管是初次还是复次献血者,在预约献血时都应交代注意事项,征询时再次详细询问身体和饮食状况,献血中加强关注,献血后对特殊情况加强回访,以减少献血不良反应的发生。

机采采集时间长,血液在一次性管路中不断循环,对血管的要求比全血高。本文显示,采集异常的影响因素中,血管因素占26.78%,为第二大影响因素,其中包括献血者血管条件欠佳、采集中针头移位或握拳时机不正确导致血肿,经过调整针头或更换针头重新穿刺40%(6/15)的献血者按预计采集量采集,20%(3/15)未达到预计采集量,40%(6/15)采集失败。单采血小板捐献间隔期短,献血者的肘部血管经过长期频繁穿刺,形成瘢痕,这给穿刺带来很大挑战,因此,工作人员既要有精湛的穿刺技术,也要有良好的心理素质,避免多次穿刺,减轻疼痛,冬季血管不充盈时应及时给予保暖,提高环境温度[5]。同时,在采集过程中也要密切关注献血者血液流速情况,做好固定的护理措施,避免采集中针头滑脱而不能继续采集[6]。

本研究中,由于冲红出现采集异常占16.07%,饮食因素引起采集异常占3.57%。冲红多发生于MCS+血细胞分离机,有献血者因素、操作者和仪器耗材因素,如乳糜血或红细胞异常则会导致血小板和红细胞分层不清,出现冲红,工作人员安装耗材不到位和仪器耗材问题也会引起冲红。冲红后经过积极处理,11.11%(1/9)的献血者按预计采集量采集,55.56%(5/9)未达到预计采集量,33.33%(3/9)采集失败。研究中有1 例是因献血者在采集前饮用大量红茶导致血小板产品呈现红色,不符合GB18469-2012《全血及成分血质量要求》,从而使血小板报废。因此,献血前要对献血者身体状况和饮食进行严格筛查,告知献血者献血前饮食相关知识。同时,工作人员要对仪器定期维护,采集前认真检查耗材,正确安装耗材才能尽量避免冲红的发生。对于初筛血常规结果容易导致冲红的献血者及发生过2 次以上冲红现象的献血者避免使用MCS+血细胞分离机进行采集[7]。

本研究中,共有4 例献血者是因为工作人员疏忽造成采集异常,占7.14%。其中2 例拆机前未夹闭产品袋处卡夹导致已收集的产品从产品袋流入其他管路,1 例由于采集速度过慢,导致三叉管路血液凝集,最终产品均未达到预计采集量;1 例因为未能牢固安装离心杯,导致采集中出现异常终止采集;以上情况均可以避免。因此,机采采集从安装耗材到拆机热合,每一个环节都需要工作人员严密监控,稍有疏忽,就会引起不必要的麻烦,尤其在献血者密集时,工作人员更应该有强烈的责任心,不带负面情绪、不浮躁[8],保证每位献血者都能顺利采集合格产品。

本研究中,由于仪器耗材因素引起采集异常占5.36%,经过积极处理,有33.33%(1/3)未达到预计采集量,66.67%(2/3)采集失败。因此,采供血机构要对仪器耗材供应商进行选择[9],同时,工程师和工作人员也要定期做好血细胞分离机的监测、校验和维护工作,采集前仔细检查耗材,安装时关注关键控制点,以免在采集中出现问题给献血者带来伤害。本研究中有1 例献血者在采集过程中临时有事,只能将预计采集的2 U 改为1 U。预约时应告知献血者,尽量安排好自己的时间,因为时间紧迫也会使部分献血者出现急躁情绪,从而诱发献血不良反应。不过最终还是要尊重献血者的意愿,保护献血者,让献血者有良好的献血体验。此外,本研究中有1 例献血者由于采集中出现溶血现象而采集失败,分析原因可能为工作人员没有夹闭留样袋致使管路压力增高导致红细胞破裂,林皕等[10]研究中也发现1 例采集中出现了溶血,虽然罕见,但是如果采集中误将溶血现象判定成冲红,并将血液回输给献血者,那将带来极其严重的后果。因此,工作人员要熟知溶血和冲红的区别,以免出现问题后作出错误的决定;同时,要严格按照操作规程采集,不能遗漏任何环节。综上所述,单采血小板采集异常的首要原因是献血不良反应,女性献血者献血不良反应的发生率显著高于男性。

现将采集异常情况的预防措施归纳如下:(1)预约时仔细交代献血前注意事项,尤其是饮食,献血前严格筛查,对于初次单采献血者,做好解释和心理护理工作;(2)提高工作人员穿刺技术和处理紧急事件的能力,采集前做好心理调适,以饱满的热情投入工作;(3)采集前认真检查耗材,安装耗材时把握关键控制点;(4)提高工作人员责任心,严格按照操作规程采集,采集中严密监控每个环节;(5)针对献血不良反应高发人群,尤其是女性献血者,做好献血前中后的预防措施,避免出现献血不良反应;(6)定期做好仪器的监测和维护工作,出现问题及时请工程师解决;(7)采供血机构应认真选择仪器耗材供应商。只有认真把控采集前中后的每个环节,才能减少采集中出现异常情况的比例,从而保证献血者和血液安全,降低采集成本,提高采集成功率。