不同类型城市的PM2.5健康风险及影响因素差异

刁贝娣 丁镭 成金华

摘要当前,空气污染的现状与公民对干净、健康环境的诉求之间关系紧张,迫使城市在发展的过程中必须解决空气污染和相关的健康问题。基于2008—2018年中国338个城市PM浓度和人口密度的遥感数据,采取暴露-响应函數来估算因为长期暴露在PM污染下产生的早逝及相关疾病发病率。进而利用KMeans聚类分析方法将城市分为四类,并针对不同类型城市分别建立计量模型进行健康风险影响因素的分析。结果表明:虽然PM污染及相关的健康风险都经历了恶化、缓解到改善的过程,但全国范围内由污染导致的各类健康问题依旧严峻,早逝、呼吸系统疾病和心脑血管疾病等发病人次高达到数十万。通过K?Means聚类分析方法将全国338个城市划分为工业型城市、资源型城市、中心型城市和其他类型城市,四类城市的健康风险随时间变化趋势基本一致,2018年相比2013年表现出健康风险显著下降的状态。从影响因素来看,健康风险主要受城市化率、人口密度、产业结构、经济发展等因素的影响;针对不同类型的城市,工业型城市健康风险的主导因素为城市化率、人口密度和产业结构,资源型城市则为城市化率和人口密度,中心型为人口密度和产业结构,其他类型为城市化率和人口密度。最后根据不同类型城市的城市特性及主导因素差异,分别针对城市发展模式、产业结构优化、公共卫生服务和评价标准深化等方面给出以下四条政策建议:多中心城市模式与城市落户政策双管齐下,降低人口密度;提高行业准入标准,奖罚并行优化产业结构;发挥社区医院功效,提高公共卫生服务质量;将健康成本纳入环境及城镇化质量评估体系。

关键词 PM污染;城市化率;健康风险;城市类型;差异研究

中图分类号F205文献标识码A文章编号1002-2104(2021)08-0090-11DOI:10. 12062/cpre. 20210422

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助“基于多时空尺度大气污染跨界传输产生的影响及生态补偿机制研究”(批准号:2021QN1056)。

近年来,随着中国城市化建设的不断推进,城市大气污染特别是细颗粒物(PM)污染对居民公共健康造成了严重的威胁[1]。“十四五”发展阶段,中国将面临环境空气质量持续改善与公共健康水平不断提升的攻坚任务。《“健康中国2030”规划纲要》提出在城市发展进程中,必须要打好污染防治攻坚战,完善公共卫生服务体系,提升公共健康状况。在此背景下,探究PM健康风险的控制因素特别是城市化水平及其影响程度,并分析这种影响在不同类型城市的差异化表现对美丽中国和健康中国建设具有重要指导意义。

1文献综述

城市发展过程对城市环境和居民健康的影响路径是复杂的。一方面在城市快速发展的过程中,工业化、人口聚集、交通拥堵、能源消耗等原因加剧了空气在内的环境污染[2],高人口密度和高人口流动使得暴露于污染环境下的人口数量急剧增多[3],最终导致城市居民健康风险和生命财产损失。另一方面,部分学者们却认为,当城市社会经济等发展到较高阶段时,城市化对环境的影响将通过技术创新,结构转型等途径缓解[4],进而降低公共健康风险。同时,相对于乡村居民,城镇居民可以获得更为优质的医疗保健和公共卫生服务,这也给城市居民健康带来积极的保障[5]。除了城市化水平以外,不少学者[6]认为其他宏观经济指标诸如人均收入、人口规模、产业结构以及能源强度等也是增加健康风险的主要驱动力。还有部分学者[7]认为病床供给等具体指标更能直接表达对公共健康的影响。因此,要想全面地评估城市化水平等社会经济因素对公共健康的影响,需要建立以城市化水平为主要解释变量的计量模型来进行分析。

考虑到我国幅员辽阔,不同地区的城市在发展过程中,其经济水平、产业结构、人口密度等存在较大的差异,使用单一计量模型在全国层面进行分析往往会造成较大的误差。许多专家也关注到这一问题并试图利用细化研究区域的方式解决,例如Zhang等[6]将全国分为东中西三个部分,期望分析不同地区的城市发展对健康风险影响的差异。Liu等[8]以居民收入水平为标准,将城市划分为四个大类来分析处于不同经济水平的城市其发展对公共健康的影响。相对上述基于单一标准的粗略划分,本研究选择多指标城市分类方式,重点关注城市发展对健康风险影响差异较大的城市类型。首先是资源型城市或矿业城市,这类城市严重依赖单一资源且在发展过程中当地居民要忍受环境破坏带来的生态恶化、公共健康风险[9]。以安徽省淮南市为例,相对于城市的其他地区,工矿场地周边的住宅会接触到更多的多环芳烃和细颗粒污染,尤其是在冬季会造成较大的健康隐患[10]。还有工业型城市,工业城市虽然依赖工业化的提升经济不断发展,但同时也因为部分企业的高污染高能耗造成严重的环境污染和公共健康问题[11]。以加拿大的汉密尔顿为研究对象,结果表明在以工业为主导产业的城市在其社会经济特征较低的地区,空气污染暴露比例和死亡率均高于周边地区[12]。考虑到快速城市化进程中对健康影响最大的除了大气污染还有人口的集聚,故而将大都市型城市作为城市分类的其中一个类别是必要的。以西安为例,通过对比发现西安是我国西北地区最大的城市,同时严重的大气污染和密集的城市人口使得其PM相关死亡人数远高于周边城市[13]。

基于此,选择2008—2018年我国338个城市PM浓度和人口密度的遥感数据,结合综合暴露-响应函数来估算因为暴露在PM污染环境下导致的早逝及相关疾病发病率,并分析健康风险随时间的变化及在空间上的分布差异。同时,利用K?Means聚类分析方法将城市细化分类,并对不同类型城市分别建立以城市化水平为主要影响因子的计量模型进行拟合分析,以期为大气环境治理和城市公共健康改善的政策制定提供依据。相对已有研究,文章基于多指标多类型城市分类方式,不仅在一定程度上降低模型拟合误差,使得健康风险影响因素和影响程度的研究更具有可信性,而且在政策启示中给出的建议更具有针对性,保证分区管控的合理性和可实施性。

2数据来源及研究方法

2. 1数据来源

2013年我国发布了《大气污染防治行动计划》,为了评估对比这一政策的实效性,分析政策实施前后的空气质量和健康风险差异,选择前后五年即2008—2018年的数据进行长时间样本的比较分析。文章的数据主要涉及四个方面的内容:PM污染数据,人口密度数据,城市化率数据,人均GDP等相关经济数据。

为了减少使用地面监测点可能带来的误差和数据损失,并提高计算结果的准确度,这里采用空间覆盖范围更广更全面的卫星遥感数据[14]。PM污染数据采用了达尔豪斯大学的大气成分分析团队(Atmospheric Composition Analysis Group)提供的全球年度卫星衍生PM产品。采用实时卫星遥感数据来计算各城市的人口规模,能更准确估计当前暴露于PM污染中的实际人口总量[15]。具体的数据为得克萨斯农工大学的地理信息科学与技术研究团队(Geographic Information Science and Technology)提供的Land Scan数据。对于城市化发展水平,现有研究主要有以下三种表达方式:常驻城市人口比例即人口城市化率[16],多指标计算的综合评价指标[17]以及夜间灯光数据[18]。考虑到地级市水平数据的可获取性(综合评价指标地级市数据缺失较多)及数据的连贯性(夜间灯光数据缺乏连贯性),选择了人口城市化率来表示城市发展水平。

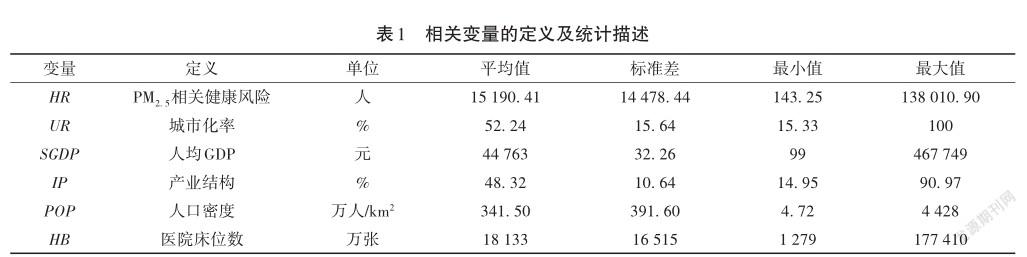

城市类型划分所需指标以及模型构建分析中所需的人均GDP、城市化率、产业结构及医院床位数等社会经济相关数据均来自2009—2019年的《中国城市统计年鉴》及各省的统计年鉴,具体的变量见表1。

2. 2研究方法

2. 2. 1K?Means聚类分析方法

K?Means聚类分析方法也称快速聚类方法,是一种将聚类单元抽象为m维空间上的点,以聚类单元之间的距离权衡单元之间的相似程度的方法[19]。具体的步骤为:①确定聚类类型(K)。②确定K个初始类中心点。③基于距离最短原则进行聚类。④再次确定K类中心点。⑤判断是否已经满足终止聚类分析的条件,如若满足则停止聚类[20]。

前文关于城市类型的描述,将城市划分为资源型城市、工业型城市以及大都市型城市。其中,工业型城市的分类指标为工业增加值占总经济增加值的百分比,资源型城市的判断依据是采矿业从业人员占总从业人员的比例,而大都市型城市特征较为复杂缺乏确切的分类依据。相对于大都市型城市,国家发改委发布的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出的中心型城市(直辖市、省会城市、计划单列市、重要节点等城市)较为贴合大都市型城市的概念且分类依据明确,中心型城市的指标为市辖区人口数量及城市年生产总值。此外,部分城市是不能确定主导产业或城市职能不稳定的,这里将其统一归类为其他类型城市。将338个城市的分类指标分别导入SPSS中,选定聚类类型为2,重复利用K?Means聚类方法,依次划分出资源型城市、工业型城市、中心型城市,最后剩余的城市统归于其他类型城市。

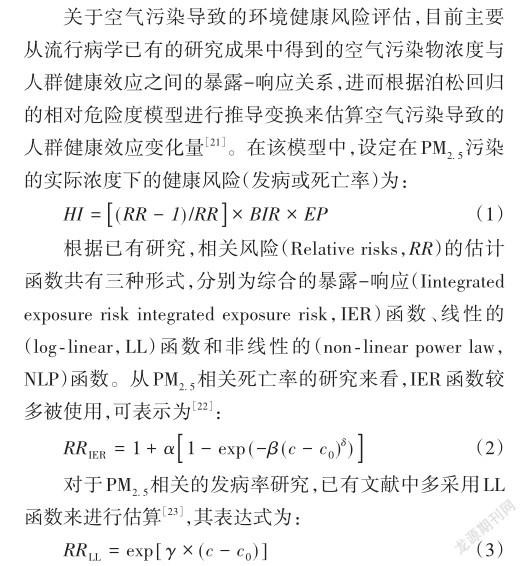

2. 2. 2暴露响应函数

HI代表由PM浓度变化带来的健康终端的变化;EP为暴露人群;BIR为参考基准浓度下PM导致的死亡率或发病率;所以[(RR?1)/RR]为人口暴露在参考污染浓度下的发病率或死亡率,c为实际PM浓度,c0为参考基本PM浓度;α、β、δ在IER中,为暴露-响应关系中确定了公式的整体意义,γ在LL中为暴露-响应系数。

暴露-响应函数分析来自流行病学揭露长期暴露于污染的空气中对人体健康影响的一系列研究。国外的相关研究更多针对欧美发达国家低PM浓度背景[24],其研究得到的暴露-响应系数并不适用于我国当前的实际情况。参考近年来针对我国的流行病学研究成果,Maji等[22]、黄德生等[25]、王桂芝等[26]的研究,选取的具体相关系数见表2。

2. 2. 3STIRPAT模型構建

其中:i表示地区,t表示时间,μit为误差项;HR表示因PM污染而导致的死亡人数和发病人数总和即PM污染导致的健康风险总和;UR是城市化率(用常住人口的城镇人口占比来表示);SGDP代表人均GDP;POP表示人口密度;IP代表产业结构(以第二产业产值占GDP的百分比表示);HB代表医疗水平(用各城市医院床位数来表示)。

3结果与讨论

3. 1城市类型划分结果及空间分布特征

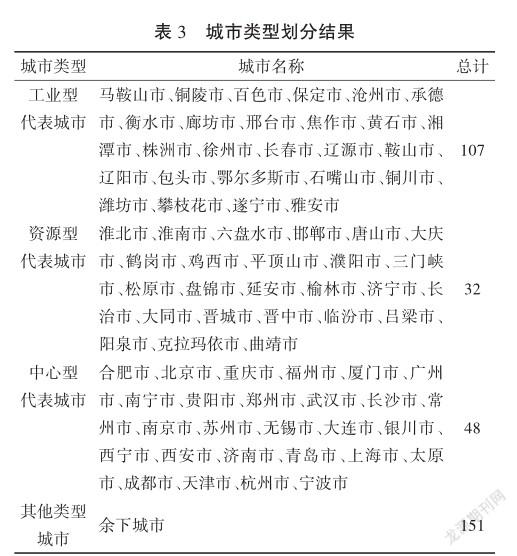

通过K?Means聚类分析方法,根据城市主导行业、经济水平、人口总量等评判标准将全国338个地级及以上城市划分为工业型城市、资源型城市、中心型城市及其他类型城市。分类结果见表3。

由表3可以看出,其他类型城市数量最多(151个),工业型城市数量次之(107个),再次是中心型城市(48个),资源型城市最少(32个)。其中,工业型城市分布较为分散,几乎所有的省份都有一定数额的工业城市,这与产业的区位分布规划密切相关。资源型城市主要分布在河北、山西、山东、河南等有着丰富资源优势的地区。受“资源诅咒”的影响,资源型城市发展会带来诸如生态环境加速恶化、经济动力持续衰退等问题[9]。对于中心型城市,除了各省省会外,主要分布在山东、江苏、浙江、福建、广东等东南沿海发达地区。相对工业型城市,中心城市不仅经济发展迅速,经济发展模式、产业结构等更为合理有序,较好地突破了以环境为代价的发展模式,做到了提高绿色发展效率,提升资源利用效率,减轻污染排放[28]。但是,中心型城市由于居住人口更为密集,一旦出现突发性或持续性环境恶化问题则会导致更为严峻的居民健康受损。由此,对不同类型城市的发展模式、产业结构、发展水平等分析,有助于后续探究不同类型城市对大气环境及公共健康带来的不同影响。

3. 2PM污染及相关健康风险影响评估

3. 2. 1PM的浓度变化情况

2008—2018年间我国总体上经历了从雾霾污染大爆发到蓝天保卫战严格实施的转变。为全面了解近十年来我国PM浓度的变化过程以及污染防治政策实施后污染的改善情况,选择以2008—2018年全国338个城市的PM浓度绘制箱状曲线图(图1)。

由图1可以看出,PM浓度在2008—2018年的十年间,整体呈现出先增加然后趋于稳定再逐年降低的趋势。详细来看,2008—2011年,由于经济的发展和工业化的推进,全国PM浓度整体呈现逐渐上升的趋势,特别是高值区的城市,浓度上升幅度较大。2012年和2013年保持了高浓度污染的状态并出现了高异常值,与2013年初我国中东部地区爆发大规模雾霾事件相对应,随后城市大气污染问题成为社会各界高度关注的公众议题[29]。2013年之后,政府实施了更严格的减排政策《大气污染防治行动计划》,提出了改善空气质量的目标(特别是降低大气中的PM浓度)。政策实施后全国范围内的PM浓度开始出现逐年下降的趋势,特别是上四分之一位的高值区浓度值,从60~110μg/ m3下降到40~70μg/ m3,整体大气环境质量得到了较为有效的改善。

3. 2. 2健康风险随时间变化特征

减排政策实施一定程度上降低了PM等污染物的质量浓度,但由于浓度响应函数在高浓度范围内,死亡率及发病率对PM的超线性响应,以及人口的集聚、流动等原因使得减排带来的健康效益相对有限[1],也即在大气环境不断改善的大背景下,公共健康风险及相关的经济损失问题依旧严峻。因此进一步估算健康风险及评估污染改善过程中带来的健康效益十分必要。以2018年为时间截面,计算出338个城市由PM污染而导致的包括早逝、住院及患病等健康终端的变化,结果显示,慢性支气管炎和哮喘患者最多分别为87. 471万人和86. 466万人,其次为过早死亡、呼吸系统疾病和心血管疾病分别为59. 289万人、53. 035万人和31. 336万人,急性支气管炎患病人次最少为9. 055万人。为了了解由PM污染导致健康风险随时间变化的过程,这里计算出2008—2018年间城市的健康终端变化总人次(所有健康终端变化人次之和),绘制箱型散点图(图2)。

由图2发现健康风险随时间的变化与PM浓度变化具有一定的相似性,可以分为三个阶段:2008—2012年,由于污染状况的不断加剧,健康风险是逐年上升的;经过2013年大规模爆发的雾霾污染后,政府出台了《大气污染防治行动计划》,实施严格的污染防控措施,空气质量停止恶化;最终在2015—2018年的四年间保持逐年下降的趋势。细分来看,由散点图可以看出,较多的城市分布在低值区,健康风险越高则相同区间范围内包含的城市数量越少,散点呈现出尖塔状的分布特征。由箱型图可以看出,上边缘与上四分位间包含的高值区位距最大,表明高值区的城市间健康风险差异较大,而下边缘与下四分位间的位距最小,说明低值区的城市间健康风险较为相近。高值区城市数量虽少,健康风险波动较大,体现了高值区的健康风险对环境治理政策的敏感性。相反的,低值区包含的城市数量最多,但变化较小,对政策等的反应相对迟缓。对比来看,高值区城市的健康风险变化更易受到空气质量、人口密度等变化的影响,对环境政策的变化更为敏感,且健康风险排前列的城市占据了大比例的死亡率和发病率,是最需要关注及采取必要措施的地区。

3. 2. 3不同类型城市的总健康风险对比

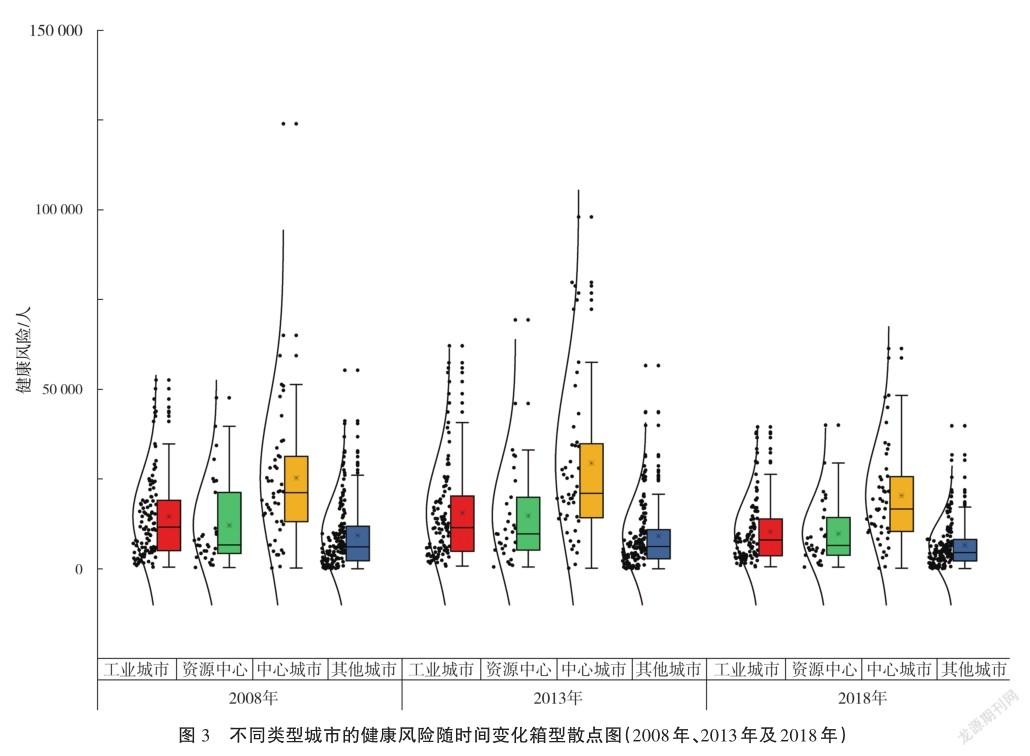

为分析不同类型城市间健康风险的差异状况,选择以2008年(起始年)、2013年(转折年)以及2018年(结尾年)为时间截面绘制箱型散点图(图3)。

从不同类型城市的健康风险来看,中心型城市最大,其次是工业型城市和资源型城市,其他类型城市最小。工业型、资源型与其他类型城市的城市间差异较大,较多城市的健康風险处于低值区,健康风险越高,相同区间内包含的城市越少。中心型城市分布相对均匀,较多城市分布在上下两个四分位之间,低值区和高值区包含的城市数量相对较少。从变化趋势来看,相对于2008年,2013年总体呈上升趋势,其中工业型和中心型两类城市的健康风险都有明显地上升,资源型城市出现小幅度的上升,其他类型城市变化不明显;对比2013年和2018年,四类城市表现出一致的下降趋势,且各类型城市高值区城市的健康风险下降最为明显。表明经过近年来的环境监控与治理政策的实施,污染改善过程中带来健康效益在各类城市中均有所体现。

3. 3PM相关健康风险的影响因素分析

3. 3. 1计量面板模型回归检验

考虑到面板数据的连贯性要求,在进行影响因素回归检验时对部分数据缺失的城市进行剔除,最后筛选出288个数据完整的城市进行分析。模型拟合前,为保证拟合结果的有效性和准确性需要对数据进行一系列的检验,包括平稳性检验、协整检验以及霍斯曼检验[30]。

平稳性检验结果表明,Levin?Lin?Chu检验显示除健康风险外所有的变量都在水平上平稳,且在1%水平上显著,健康风险在一阶差分后显示平稳。Im?Pesaran?Shin和Fisher?type检验结果显示有些变量存在单位根,选择将所有变量进行一阶差分,再一次进行单位检验,此时所有变量都平稳了,且在1%水平上显著。为进一步检验PM相关健康风险与各解释变量之间是否存在稳定的长期关系,使用Kao test、Pedroni test、Westerlund test三种检验方式对所有变量进行协整检验。其中,Kao test和Pedroni test检验结果显示,每一个解释变量与健康终端变化之间在1%的显著水平上都存在协整关系。Westerlund test检验结果表明仅人口密度在10%的显著水平上与健康终端变化之间存在协整关系,其他变量均在1%的显著水平上存在协整关系。霍斯曼检验选择固定效应模型和非固定效应模型进行对比,根据结果(P=0. 000),三个模型均应选择固定效应模型。

3. 3. 2计量面板模型估计结果

相对于特殊形式的普通最小二乘法(ordinary regres? sion model,OLS),广义最小二乘法(generalized regression model,GLS)的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重后的回归方程方差是相同的[31],进而达到消除异方差的效果。GLS方法修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题,因此我们可以得到估计量的无偏和一致估计,这里选择GLS模型进行拟合估算,估计结果见表4。

从模型的拟合结果可以看出,除了医疗水平外,其余变量均通过了显著性检验。首先,城市化率的拟合系数结合二次项及三次项公式可知,在具有现实意义的取值范围内,HU2和HU3模型均存在一个优化拐点(HU3模型的恶化拐点无实际意义),即在拐点出现前,健康风险是随着城市化率的上升而增加的,城市化率的提高是城市空气质量降低、健康风险增大的主要原因。在拐点之后,由于城市化对环境的影响将通过技术创新、结构转型等途径来缓解,且城市医疗水平的发展为城市居民提供更好的公共卫生服务,使得健康风险随城市化率的提升而降低。其他变量的拟合系数表明,产业结构和人口密度的提升也都会增加健康风险,且影响系数较大。其中人口密度的影响最为显著,因为不仅高污染会带来健康风险,高暴露同样会带来较高的死亡率和发病率。人均GDP的提升会小幅度降低居民的健康风险,表明城市居民具有更多的收入后,相对地可以得到更全面的防护和更优质的公共卫生服务,这一负向作用缓解了部分因为城市发展带来的健康问题。

为了进一步分析不同类型城市中健康风险影响因素的差异,选择工业型城市,资源型城市,中心型城市以及其他类型城市的HU1、HU2、HU3三种模型分别进行拟合,且通过霍斯曼检验(P=0. 000)可知四类城市均应该选择固定效应模型,拟合结果见表5。

從拟合系数来看,相同的解释变量对不同类型城市的健康风险影响存在差异。首先是人口密度,四个类型的城市表现一定的一致性,均为明显的正向影响。因为城市人口的增长和迁入意味着,即使空气质量没有明显变化,人口暴露在空气污染中的数量也会增加[8],证实了对于所有城市来说,高暴露都会带来更多的健康终端变化。产业结构对四个类型城市的健康风险也都是正向影响,但影响程度出现了差异,工业型和中心型城市受到的影响较大,资源型和其他类型城市稍小。人均GDP的提升对不同类型城市产生了不同的影响,对资源型城市的影响为正向的,但对其他三类城市的影响为负向的。也就是说,除了资源型城市外,其他三类城市中人均GDP的提升会因为增加防护可能与提升公共卫生服务质量,进而降低健康风险。对于资源型城市来说,人均GDP提升带来的优势无法有效缓解城市与经济发展给环境和健康带来的影响。医疗水平仅在中心型城市通过检验,中心型城市的医疗水平改善可以有效降低城市居民的健康风险,说明由于经济的发达和较高的人口密度,中心型城市医疗水平的提升可以惠及更多城市居民,同时也提供更优质的公共卫生服务,这些都在一定程度上降低了当地居民的健康风险。

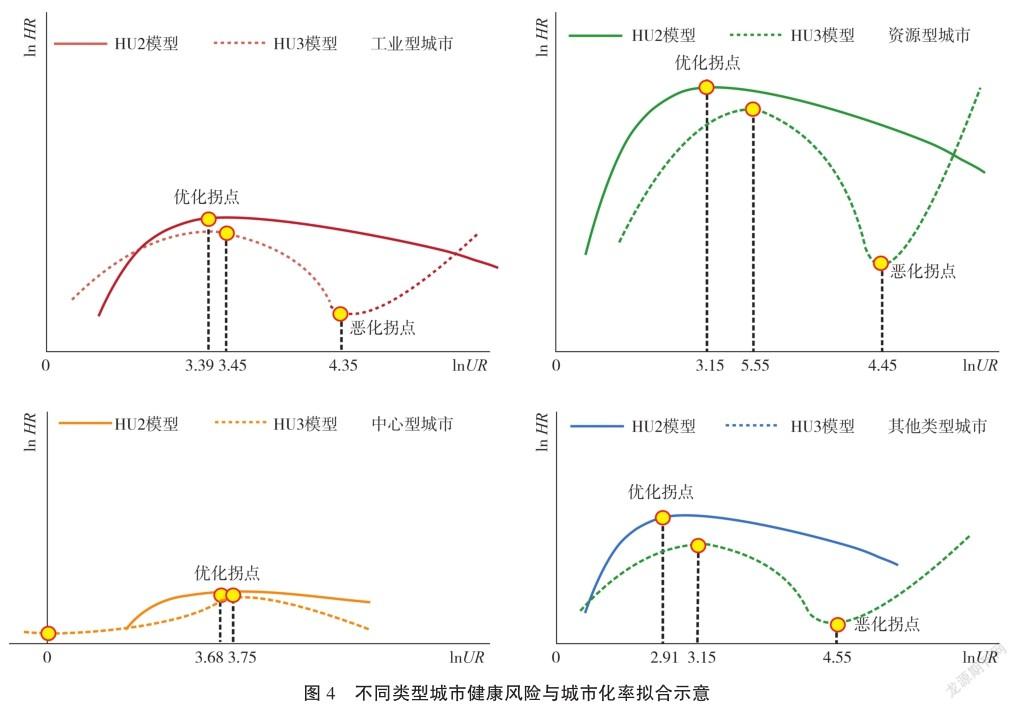

对比表4和表5可以看出城市化率的影响和城市间的差异更为复杂,城市化率对不同类型城市健康风险以及相同城市不同模型间均存在差异,为了更清晰明了的对比这些差异,选择将健康风险与城市化率的拟合曲线以示意图的形式表现,见图4。

从拟合曲线和曲线拐点来看,各类城市HU2模型的拟合曲线形态基本相同,且均存在优化拐点。对比来看,其他类型城市的优化拐点出现最早,对应城市化率为21%,其次是资源型城市对应23%,工业型城市的城市化率稍大为30%,中心型城市最大为40%。相对于HU2模型只存在一个拐点,HU3模型存在两个拐点,分别为优化拐点和恶化拐点,其中优化拐点均比HU2模型中延迟出现。对于恶化拐点,中心城市不存在此拐点,工业城市在城市化率为78%,资源城市为90%以及其他类型城市为95%时出现恶化拐点。对比上述拟合曲线拐点,其他类型城市中优化拐点最早出现而恶化拐点最晚出现,工业与资源型城市优化拐点出现较晚,同时恶化拐点又出现较早,中心型城市由于暴露人口的密度最大,优化拐点出现的最晚。从拟合系数大小来看,资源型城市的城市化率提升对健康风险的影响最为显著,其次为工业城市和其他类型城市,中心型城市的城市化率提升对健康风险的影响相对较小。

3. 4政策启示

最后根据不同类型城市的城市发展特征及其主要影响因素差异,对于改善空气质量和缓解城市居民健康风险给出针对性的政策建议。

(1)多中心城市模式与城市落户政策双管齐下,降低市辖区人口密度。对于工业型、资源型和其他类型城市,城市化率和人口密度共同作为居民健康风险的主要影响因素,在城市化率达到一个中等水平后,城市化率对的健康风险产生负向影响,而人口密度的影响却始终是正向的。两者共同作用时就要求城市在提高城市化率的过程中控制人口密度,即要求城市化水平不断提升时扩充城市容量。对于这个问题,欧美国家的多中心式城市建设体系是一个较好的解决方式,让城市如同细胞分裂一般沿交通线不断分裂复制[32]。中心型城市仅有人口密度作为主导因素,降低人口密度成为首要选择,因此提高户籍落户要求,控制周边城市人口的涌入可以缓解中心型城市的公共健康压力。

(2)提高行业准入标准,奖罚并行优化产业结构。工业型城市虽然经济发展较为迅速,但同时也带来了较多的环境与健康问题,对于此类城市,优化产业结构势在必行。这就要求各城市在产业引入时,提高新建企业行业准入门槛,利用倒逼机制,遏制新建项目对排污指标的需求[33]。同时对已布局在城市内的各类行业核查其减排政策落实情况,以奖励机制调动企业治污的积极性,并考虑以经济惩罚、行政约谈等手段进行违规排放责任处理。中心型城市的经济发展模式、产业结构等更为合理有序,但同时密集的人口也意味着一旦出现环境恶化则会导致更为严峻的公共健康问题。对于此类城市,优化产业结构指的是不断剔除耗能大、污染排放多的产业,完成相关产业的转移或升级,增加各行业的协同集聚效应,提高绿色发展效率。

(3)发挥社区医院功效,提高公共卫生服务质量。对于资源型城市和其他类型城市,由于城市产业过于单一或缺乏支柱型产业,在城市发展过程中会出现经济动力持续衰退或经济发展较为缓慢,这两类城市的居民不但不能享受经济发展带来的资源与便利,还要忍受环境破坏或污染转移带来的生态恶化、公共健康风险等。对于这两类城市,建立标准化、规范化的社区医院,使当地居民特别是生活在农村和贫困地区的人更容易获得医疗卫生服务是公共健康管理的首要选择。对于中心型城市,医疗水平需要不断提高,同时,发挥社区卫生站等便民机构的公共健康宣传与服务功效,增加社区居民的公共卫生服务质量和自我防护意识。

(4)将健康成本纳入环境及城镇化质量评价体系。现有的环境空气质量评价体系更多关注大气污染物种类及浓度[34],而新型城市化建设要求重视居民健康和城市化质量。因此,在当前城市化高质量发展过程中,应将健康成本纳入城市环境质量评价体系以及城镇化质量评价体系。从控制城市环境质量转化到改善健康的人居环境,建立健康影响评估制度,把健康作为城市人居环境建设的首要目标,系统评估各项经济社会发展规划和政策、重大工程项目对健康的影响。

4结论

目前,在快速工业化、城镇化进程中,空气污染严重危害了居民的生命与健康,中国正处于空气质量控制与公共健康管理的关键阶段。对中国这样地理范围广阔的国家,从细化区域着手开展城市水平及环境影响的分类分析具有重要的意义。在此背景下,探究PM健康风险的控制因素特别是城市化水平的影响程度,以及这种影响在不同类型城市的差异化表现等对现阶段的美丽中国、健康中国建设至关重要。研究结果表明:

(1)近十年来,PM污染及相关健康风险经历了恶化、缓解、改善三个阶段。2008—2012年间,PM污染及健康风险都在逐渐恶化,在2013年爆发大规模雾霾污染后,政府發布了《大气污染防治行动计划》,通过总量控制、污染治理等措施,使得恶化的趋势得到缓解,并从2015年开始逐年改善。

(2)通过K?Means聚类分析方法将全国338个城市划分为工业型城市、资源型城市、中心型城市和其他类型城市。对比来看中心型城市的健康风险最大,工业型城市与资源型城市次之,其他类型城市最小。四类城市的健康风险随时间变化趋势基本一致,2018年相比2013年表现出健康风险下降的趋势,表明PM环境的改善同时也带来了健康效益。

(3)通过构建以城市化率为主导因素的三种计量模型,对健康风险的影响因素进行分析得出,健康风险主要受城市化率、人口密度、产业结构、经济发展等因素的影响。从不同城市类型来看,工业城市健康风险的主要影响因素为城市化率、人口密度和产业结构,资源型城市的主导因素则为城市化率和人口密度,中心型为人口密度和产业结构,最后其他类型为城市化率和人口密度。根据不同类型城市的城市发展特征及主要影响因素的差异,给出针对城市发展模式、产业结构优化、公共卫生服务和评价标准深化等方面的政策建议。

参考文献

[1]薛涛,刘俊,张强,等.2013—2017年中国PM污染的快速改善及其健康效益[J].中国科学:地球科学,2020,50(4):441-452.

[2]杜雯翠,冯科.城市化会恶化空气质量吗:来自新兴经济体国家的经验证据[J].经济社会体制比较,2013(5):91-99.

[3]LU X C,LIN C Q,LI W K,et al.Analysis of the adverse health ef? fects of PM from 2001 to 2017 in China and the role of urbaniza? tion in aggravating the health burden[J].The science of the total environment,2019,652:683-695.

[4]SADORSKY P.The effect of urbanization on CO2emissions in emerging economies[J].Energy economics,2014,41:147-153.

[5]MOORE M,GOULD P,KEARY B S.Global urbanization and im? pact on health[J].International journal of hygiene and environ? mental health,2003,206(4/5):269-278.

[6]ZHANG Z Y,SHAO C F,GUAN Y,et al.Socioeconomic factors and regional differences of PM health risks in China[J].Journal of environmental management,2019,251:109564.

[7]LIU M M,LIU X Y,HUANG Y N,et al.Epidemic transition of en? vironmental health risk during China’s urbanization[J].Science bulletin,2017,62(2):92-98.

[8]LIU M M,HUANG Y N,JIN Z,et al.The nexus between urbaniza? tion and PMrelated mortality in China[J].Environmental pollu? tion,2017,227:15-23.

[9]余建辉,李佳洺,张文忠.中国资源型城市识别与综合类型划分[J].地理学报,2018,73(4):677-687.

[10]ZHENG L G,OU J P,LIU M,et al.Seasonal and spatial varia? tions of PM10?bounded PAHs in a coal mining city,China:distribu? tions,sources,and health risks[J].Ecotoxicology and environ? mental safety,2019,169:470-478.

[11]刘艳萍,王明仕,桂晨露,等.中国工业基地城市群PM时空分布特征及相关性分析[J].科学技术与工程,2018,18(15):184-189.

[12]JERRETT M,BURNETT R T,BROOK J,et al. Do socioeconom? ic characteristics modify the short term association between air pol? lution and mortality:evidence from a zonal time series in Hamil? ton,Canada[J]. Journal of epidemiology & community health,2004,58(1):31-40.

[13]HUANG W,CAO J J,TAO Y B,et al.Seasonal variation of chem? ical species associated with short?term mortality effects of PM in Xi’an,a central city in China[J].American journal of epidemiol? ogy,2012,175(6):556-566.

[14]ZHENG Y X,ZHANG Q,LIU Y,et al.Estimating ground?level PMconcentrations over three megalopolises in China using satel? lite?derived aerosol optical depth measurements[J].Atmospheric environment,2016,124:232-242.

[15]DOBSON J E,BRIGHT E A,COLEMAN P R,et al. LandScan:a global population database for estimating populations at risk[J]. Photogrammetric engineering and remote sensing,2000,66(7):849-857.

[16]楊维,姚程,苏梦颖.城镇化水平影响创新产出的地区差异性和空间依赖性:基于非空间面板与空间面板模型的实证分析[J].中国软科学,2019(7):91-101.

[17]丁镭,刘超,黄亚林,等.湖北省城市环境空气质量时空演化格局及影响因素[J].经济地理,2016,36(3):170-178.

[18]ZHAO M,CHENG W M,ZHOU C H,et al. Assessing spatiotem? poral characteristics of urbanization dynamics in southeast Asia us? ing time series of DMSP/OLS nighttime light data[J]. Remote sens? ing,2018,10(1):47.

[19]LIU G,YANG J,HAO Y,et al. Big data?informed energy efficien? cy assessment of China industry sectors based on K?means cluster? ing[J]. Journal of cleaner production,2018,183:304-314.

[20]WEGNER T,HUSSEIN T,H?MERI K,et al. Properties of aero? sol signature size distributions in the urban environment as derived by cluster analysis[J]. Atmospheric environment,2012,61:350-360.

[21]APTE J S,BRAUER M,COHEN A J,et al.Ambient PMreduces global and regional life expectancy[J].Environmental science & technology letters,2018,5(9):546-551.

[22]MAJI K J,YE W F,ARORA M,et al. PM?related health and economic loss assessment for 338 Chinese cities[J]. Environment international,2018,121:392-403.

[23]DIAO B D,DING L,ZHANG Q,et al. Impact of urbanization on PM?related health and economic loss in China 338 cities[J]. In? ternational journal of environmental research and public health,2020,17(3):990.

[24]DOCKERY D W,POPE C A,XU X,et al. An association be? tween air pollution and mortality in six US cities[J]. New England journal of medicine,1993,329(24):1753-1759.

[25]黄德生,张世秋.京津冀地区控制PM污染的健康效益评估[J].中国环境科学,2013,33(1):166-174.

[26]王桂芝,武灵艳,陈纪波,等.北京市PM污染健康经济效应的CGE分析[J].中国环境科学,2017,37(7):2779-2785.

[27]袁华锡,刘耀彬,封亦代.金融集聚如何影响绿色发展效率:基于时空双固定的SPDM与PTR模型的实证分析[J].中国管理科学,2019,27(11):61-75.

[28]华坚,朱文静,黄媛媛.制造业与生产性服务业协同集聚对绿色发展效率的影响:以长三角城市群27个中心城市为例[J].資源与产业,2021,23(2):61-72.

[29]向堃,宋德勇.中国省域PM污染的空间实证研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(9):153-159.

[30]DIAO B D,DING L,SU P D,et al.The spatial?temporal charac? teristics and influential factors of NOxemissions in China:a spatial econometric analysis[J].International journal of environmental research and public health,2018,15(7):E1405.

[31]BAILLIE R T,KIM K H. Choices between OLS with robust infer? ence and feasible GLS in time series regressions[J]. Economics letters,2018,171:218-221.

[32]张景奇,娄成武.中美城市蔓延特征差异对比及对中国蔓延治理的启示[J].资源科学,2014,36(10):2131-2139.

[33]刁贝娣,丁镭,苏攀达,等.中国省域PM浓度行业驱动因素的时空异质性研究[J].中国人口·资源与环境,2018,28(9):52-62.

[34]伏晴艳,李健军,田旭东,等.我国重大活动环境空气质量监测预报评估技术体系的发展与思考[J].中国环境监测,2020,36(2):1-9.

Differences of PMhealth risks and influencing factors in different types of cities

DIAO Beidi1,DING Lei2,CHENG Jinhua3

(1. School of Economics and Management, China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221000, China; 2. Industrial Economic Research Center Around Hangzhou Bay, Ningbo Polytechnic, Ningbo Zhejiang 315800, China; 3. School of Economics and Management, China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074, China)

AbstractCurrently, the relationship between the deteriorating air quality and citizens?demands for a clean and healthy environment is becoming increasingly tense, which forces cities to solve air pollution and related health problems in the process of urban develop? ment. Based on the remote sensing data of PMconcentration and population density in China from 2008 to 2018, an exposure?re? sponse function was used to estimate the mortality and morbidity caused by long?term exposure to PMpollution. Furthermore, the K? Means cluster analysis method was selected for city classification, and econometric models were established for different types of cities to analyze health risk factors. The results showed that: Although PMpollution and related health risks experienced a process of deteri? oration, mitigation, and then improvement, all kinds of health problems caused by pollution were still severe, with hundreds of people suffering from premature deaths and related diseases. From the analysis of influencing factors, health risks were mainly affected by fac? tors such as urbanization rate, population density, industrial structure, and economic development. In terms of different types of cities, the leading factors of health risks in industrial cities were urbanization rate, population density and industrial structure; those of re? source?based cities were urbanization rate and population density; those of central cities were population density and industrial struc? ture; and those of other types of cities were urbanization rate and population density. Finally, based on the differences in urban charac? teristics and leading factors of health risks, this study gives policy recommendations for urban development modeling, industrial struc? ture optimization, public health service improvement, and evaluation standard reforms.

Key wordsPMpollution; urbanization rate; health risk; city type; difference study

(责任编辑:王爱萍)