辋川别业植物造景分析

邹洋,梁维依,周金盼,李浩

(华南农业大学林学与风景园林学院,广东 广州 510642)

园林植物造景在我国最早可以追溯到原始社会。此时的植物以果蔬为主,栽于房前屋后,完全出于生产目的。时至殷、周时期,老百姓在房屋旁边开辟园圃,经济作用仍然存在,但观赏用意愈来愈得到重视。此后的春秋战国时代,观赏花木在文字记载中大量出现。人们不仅取植物外貌形象之美,其象征性寓意也开始萌芽。《论语》中就有“岁寒然后知松柏之后凋”的比喻。及至唐代,植物意象开始在文学作品中大量出现。这些种类纷繁、内容庞大的植物意象主要反映了对某种人格的吟咏,正是当时封建科举制度下,文人士大夫人生追求和价值观的真实写照。而文人雅士们则喜爱将这些意象植物栽植于居所内外,营造特殊意境[1]。王维与他的辋川别业也是典型案例之一。

1 辋川别业的植物造景

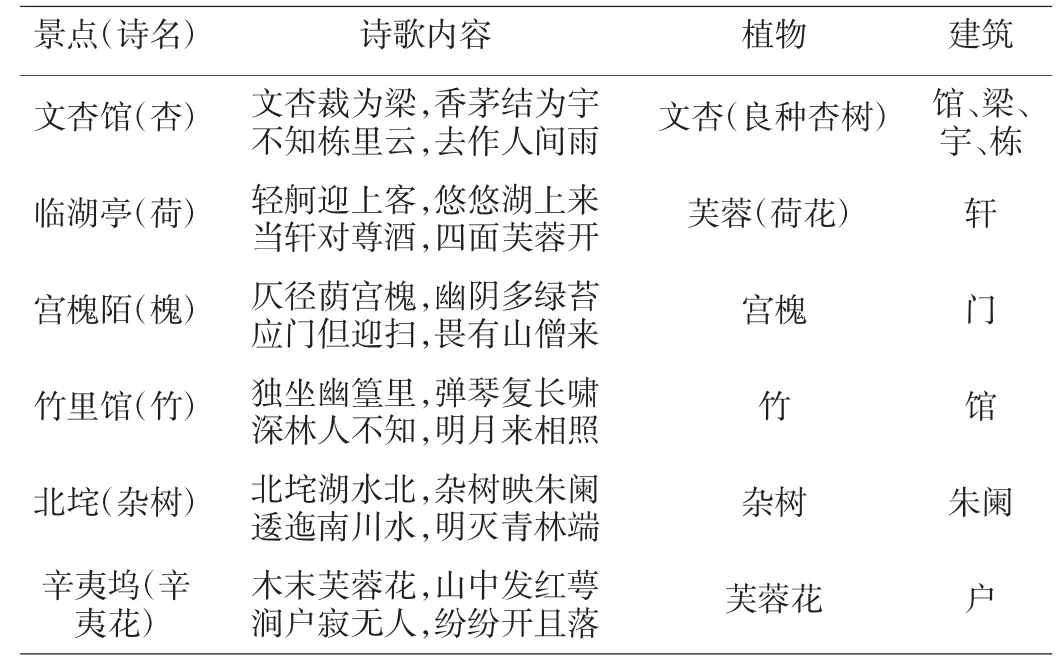

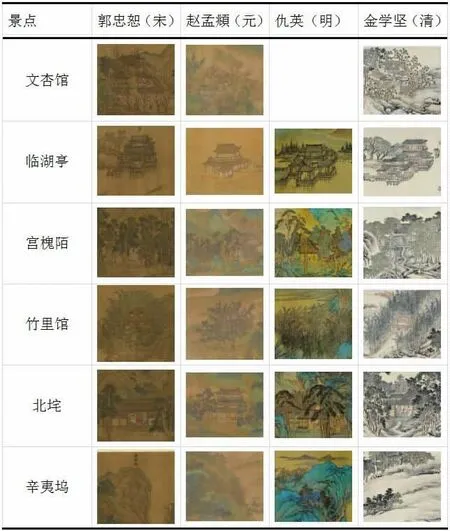

《辋川集》中的20 首诗分别对辋川二十景进行了描写,而诗歌内容可以从侧面反映造园者在造园前对各景点的设计构思。通过对比分析发现,诗集中对植物与建筑均有描写的有6 首诗(见表1)。而对植物与建筑的位置关系,在历代辋川图摹本中则由较为详细的描绘(如图1)。

表1 景点意向分析

结合表1 和图1 得出:文杏馆、临湖亭、宫槐陌以及竹里馆这4 个景点皆表现由某种特定植物围合建筑的特点(文杏馆、宫槐陌以及竹里馆的植物围合之势均由图画表达,而临湖亭则由“四面芙蓉开”诗歌本身来表现)。《北垞》所描绘的植物是杂树,并没有着笔墨提到特定的树种;《辛夷坞》中虽然提到了“户”这一表现建筑物的词,但在历代辋川图摹本中均在此没有描绘建筑物形象。因此,后两者均可排除体系之外,且不作深入论述。而文杏馆、临湖亭、宫槐陌及竹里馆这4 处景点中所描绘的杏、荷、槐、竹则分别是春、夏、秋、冬4个季节的季相植物,这4 处景点也因此具有了明显的逻辑关系。

图1 历代摹本景点对比

2 王维的四时观念

在中国古代的诗人中,陶渊明较早地概括了自然界的季相美,其诗《四时》曰:“春山满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明辉,冬岭秀孤松。”从王维的诗歌《桃源行》可知,陶渊明是对王维有较大影响的一位诗人,其季相美的审美思想无疑对王维有很大的影响。王维在绘画理论中说“凡画山水,须按四时”,认为,“春景则雾锁烟笼,长烟引素,水如蓝染,山色渐清。夏景则古木蔽天,绿水无波,穿云瀑布,近水幽亭。秋景则天如水色,簇簇幽林,雁鸿秋水,芦岛沙汀。冬景则借地为雪,樵者负薪,渔舟倚岸,水浅沙平。”据此可知,王维对季相美有较深的认知,可以进一步说明他有在辋川刻意造四时之景[2]的想法。

3 季相植物的选取因素

3.1 文杏馆之杏

首先,杏是典型的春季季相植物。唐代是杏花文学创作的高峰。杏花意象被广泛应用于文学创作中,成为文人雅士之间交流的对象。在唐代文学作品中,杏花除了其美好姿态被吟咏,还承担了被用来抒发仕途不顺之哀、人生沉浮之憾[3]。这恰与王维几经沉浮的从政经历相吻合。因此可以说,王维用大量杏树围合建筑,除了给予王维诗情画意的人居体验,或许还体现了借物言情的功能。

3.2 宫槐陌之槐

槐树多在夏季开花,应在夏季观赏,但辋川别业里为什么将之作为秋季季相植物栽植呢?“园林意境的产生是由造园者、游人以及空间景物同时决定的[4]。”王维作为辋川别业的创作者,他个人对景物意象的偏好与理解起着至关重要的作用,而王维恰对“秋槐”这一意象有着独特的感悟,这在王维的《凝碧诗》里得到充分体现:万户伤心生野烟,百官何日再朝天?秋槐叶落空宫里,凝碧池头奏管弦。

这首诗或许不是王维最出名的诗,却对王维自身来说是最重要的一首诗。此诗作于天宝十五载任伪职期间,后来正是因为这首诗表达的对朝廷的忠心,才得肃宗怜之,并免于获罪。“秋槐”这一意象是整首诗的点睛之笔:一阵秋风卷着枯黄的叶子四散飞去,皇宫却空无人烟,萧条悲凉之意顿生。而末句情感陡然一转,悲愤喷薄而出,正是骄横于凝碧池头的人强迫乐工奏管弦,不顾天下苍生制造了这一切,表达了作者的对乱臣的悲愤谴责和对朝廷的忠贞之心。

王维的“秋槐”意象对后世产生了影响。南宋诗人谢庄在《北宅秘园》中有:“绿池翻素景,秋槐响寒音。”而清初诗人钱谦益更是以王维自况,以“秋槐”作为主要意象创作了《秋槐诗集》《秋槐诗别集》,希望也能像王维《凝碧诗》一样起到洗刷开脱的作用。因此也可以说,于辋川赏秋槐就是于辋川读王维及那段不堪过往,是王维给予了宫槐在秋季的魅力。

3.3 临湖亭之荷

荷花也是典型的夏季季相植物,且“荷花”意象在唐代文学作品中十分常见,而其中大多涉及荷花意象“不染、洁净”象喻意义。“荷花与人格品质间的类比关系则溯源于《楚辞》。莲花洁白,虽长于淤泥之中却不染尘埃。屈原以莲荷比,象征自己高洁的品质,不同流合污的志向”[4]。“比德之花”正是在唐代荷花人格象征意义的基础上发展而来。而王维在临湖亭作“四面芙蓉开”之景,想必正是效仿屈原,与荷共舞,与荷相融[5]。此外,在唐文化中,荷花除了充当文学作品中的“比德之花”外,还与佛教禅宗有着千丝万缕的联系。在唐代,随着佛教中国化的推进及文人习禅的普遍,莲荷的佛教寓意之美在诗歌作品中得到了充分的展现。“佛教在两汉之际传入中国,佛教以莲花生于淤泥而不染宣扬舍染就净的佛学思想,是圣洁的象征,使文学中的莲荷也有了“出淤泥而不染”的佛教寓意“[6]。

众所周知,王维晚年生活受禅宗思想影响很深。而荷花作为汉传佛教的象征之物,其营造的意境对王维产生深远的影响。

3.4 竹里馆之竹

首先,竹子作为常绿植物,四季皆可赏,但在竹里馆中,为何只选取其冬季季相呢?因为在初盛唐诗坛中“岁寒之竹”占据至关重要的位置,吟咏冬季之竹的作品非常之多,见表2。

表2 初盛唐咏冬竹诗歌

时至唐代,竹越来越成为君子人格的象征,成为儒家伦理道德的化身。因此,“君子节”便出现在大量的唐代诗歌中。“君子节里的“节”不是特指,而是泛指不单单指节操,同时又衍生出气节、贞节、高风亮节、直节等等。以竹之有节,比拟人具备高的节操,又竹子四季常青、凌寒不凋,故以竹来比拟君子具有高尚的节操自此便成为不成文的约定”[6]。此外,同荷花一样,竹意象也受到当时禅宗文化的影响而发生变化,裴迪有《夏日过青龙寺谒操禅师》一诗:“安禅一室内,左右竹亭幽。有法知不染,无言谁敢酬。”“诗中竹林自清幽,如不染法,甚合禅宗无物不是禅机之意”。在裴迪心中竹即是禅,“青青翠竹,尽是法身”。唐朝之竹是时代宗教文化的缩影,自此竹与佛教有了密切的关联[7]。因此,王维选取“竹”这一深受禅宗文化浸染的意象创造意境,便有理可据。

4 结语

植物与建筑的结合配置在建筑刚出现时就存在,但像王维在辋川别业中这样用心经营的先例不多。在辋川二十景中,王维对文杏馆、临湖亭、宫槐陌及竹里馆这4 个景点予以精心设计经营:在植物建筑位置关系方面,均采取了用植物较为紧密地围合建筑的方法;在植物选取方面,选取了杏、荷、槐、竹这4 种分别代表春、夏、秋、冬季节的季相植物,且在唐代文风中均有着特殊意象。这种植物配置方式很大程度地提升人居诗意体验,可为现代植物配置所借鉴参考。