“非遗进校园”美育课程教学实践研究

本研究在国家对非物质文化遗产保护工作的大力支持以及教育部推进“非遗”进校园的背景下,提出构建江南水乡古镇“非遗”美育课程体系,通过上海市帕丁顿双语学校暑期夏令营的“非遺”系列课程进行教学实践研究。本次“非遗”系列课程涵盖8个江南水乡古镇的共9项市级以上的特色美术类非遗项目,旨在在课堂中实现非物质文化遗产的创造性转化和创新性发展,从而有效落实国家“非遗进校园”的方针。

近年来,国家颁布了一系列政策文件以推进教育事业的发展。2021年7月,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中提出:“学校要制定课后服务实施方案,增强课后服务的吸引力。充分用好课后服务时间,指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间,开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。”非物质文化遗产与学校美术课程的融合,有利于中华优秀传统文化的传承与保护,有助于拓展学校美术课程的新形式、丰富学校美育的内蕴。

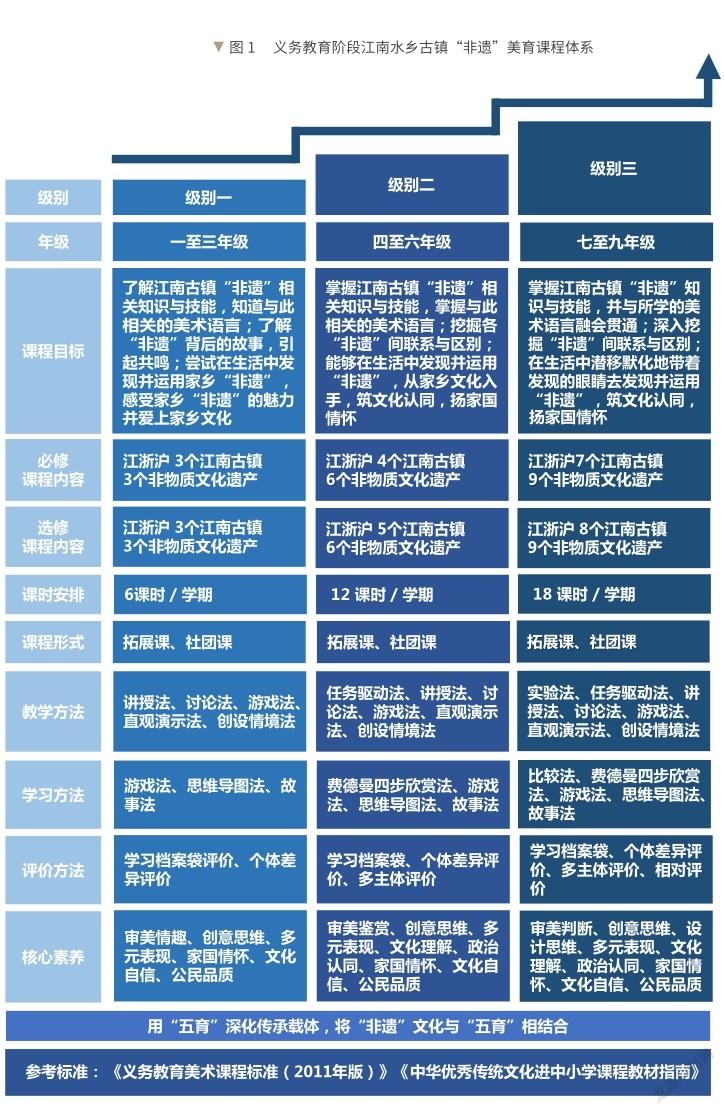

江南水乡古镇“非遗”美育课程体系(图1)[1]覆盖义务教育阶段的所有学段,分别为一至三年级、四至六年级、七至九年级。此项课程作为常规美术课的补充,以专题的形式安排在每学期的拓展课与社团课中,分为必修课程与选修课程两部分,课程体系随着学段的增长呈螺旋上升的趋势。各学段在课程目标、内容方法、课时安排、评价手段上各有不同,覆盖14个江南水乡古镇的21个“非遗”项目,共计88课时。

(一)课程概况

1.授课对象:上海市帕丁顿双语学校一至三年级学生,共2个班级,每个班级约35名学生左右。

2.授课教师:上海师范大学美术学院江南水乡美育团队[2]。

3.课时安排:分8周,每周6课时,共计48课时,每课时30分钟。

4.课程内容:选取国家级、省级、市级三级“非遗”保护项目中具有地域特色并适合开发学材的美术类“非遗”项目[3]作为课程内容,包括8个江南水乡古镇的共9项市级以上的特色非物质文化遗产项目,项目主题分别为“无锡惠山古镇:泥塑”“无锡惠山古镇:剪纸”“金山枫泾古镇:农民画”“宝山杨行古镇:吹塑版画”“闵行七宝古镇:皮影”“宝山罗店古镇:彩灯”“浦东新场古镇:灶花”“桐乡乌镇:麦秆画”和“肥西三河古镇:羽扇制作技艺”。

(二)案例研究一——“金山枫泾古镇:农民画”[4]

1.课程目标

(1)知识与技能:学生能够掌握金山农民画的基本特征,包括构图、色彩、造型、主题等内容。

(2)过程与方法:学生可以运用身边的美术材料创作以奉贤市新城建设和实际生活为主题的金山农民画作品。

(3)情感、态度和价值观:引导学生理解金山农民画的主题特点及其象征意义,培养学生新时代建设社会主义新农村的家国情怀。

2.驱动性问题

如何创新地运用金山农民画的形式来表现奉贤新城的发展面貌?

3.教学过程

第一阶段:展品欣赏

教师与学生一同观看农民画画家的作品。观展的同时,教师引导学生体会金山农民画的创作过程,向学生介绍金山农民画发源地的概况,带领学生走进江南田间乡野,感受农民的自然生活环境。

第二阶段:特色赏析

学生观察农民画画家的作品,了解金山农民画的内容和用色。通过对比画师阮四娣的《孵蛋》作品与生活中的母鸡孵蛋场景,了解农民画在造型上夸张变形的特点。接着以小组合作的形式完成拼图游戏,通过游戏,了解金山农民画构图饱满和画面严谨的特点。

第三阶段:学习体验

教师播放金山农民画的作画视频,引导学生理解传统作画步骤与技法。教师演示以奉贤市为主题的金山农民画制作过程,展示以拼贴为主要形式的创意作品,并让学生体验作品的拼贴过程(图2)。

第四阶段:绘画生活

教师展示以奉贤城为主题的摄影作品,让学生挑选一处地标建筑,然后围绕对此地的记忆与联想展开创作。学生以小组合作的形式拼贴、绘制完成自己心目中的奉贤市新城美景。

第五阶段:分享展示

教师带领学生将所有作品拼接成一幅新时代的奉贤市发展长卷,每组派一位学生代表与全班分享“我心目中的奉贤新城”主题作品(图3)。教师和学生一起展望“东方美谷·未来之城”的城市发展新面貌,提升学生保护与传承非物质文化遗产的责任感。

4.课程评价

(1)欣赏部分的评价

学生能认识农民画作品中的美术语言,并且能够学会二至三种欣赏金山农民画作品的方法。

(2)创作部分的评价

学生能掌握金山农民画创作的技法,能将农民画技法与拼贴技法进行融合,创作出具有内涵和寓意的作品。

(3)发表部分的评价

学生能够感悟奉贤新城的生态、人文、城市之美,能够通过创作表达生活中的美好与乐趣,能够对中华优秀传统的非遗艺术文化产生兴趣。

5.案例分析

本案例的课程内容融入了社会主义先进文化,学生通过了解传统金山农民画的艺术特点与欣赏新时代的金山农民画作品,创作出富有新时代意义的金山农民画——以奉贤新城发展面貌为主题的拼贴绘画。学生通过创作,激发自己对家乡建设的感恩和热爱之情。

(三)案例研究二——“宝山罗店古镇:彩灯”[5]

1.课程目标

(1)知识与技能:学生能知道罗店彩灯的历史由来、品种分类等知识,了解罗店彩灯的制作材料及制作工艺,理解非物质文化遗产保护传承的重要意义。

(2)过程与方法:教师运用对比、观察、探究、小组合作等方法,使学生能够自主参与学习活动并掌握罗店彩灯的制作方法。

(3)情感、态度和价值观:学生能够领悟非物质文化遗产的传承与创新,树立对中华优秀传统文化的保护意识、文化自信和家国情怀。

2.驱动性问题

如何设计和制作创意彩灯?

3.教学过程

第一阶段:走进彩灯的世界

教师以一段生动的音乐引出赏花灯的轻松氛围,以“罗小灯”故事线贯穿课堂,引导学生了解彩灯的概念和艺术特色,知道彩灯的发展过程和历史由来。

第二阶段:感受彩灯的魅力

教师展示罗店彩灯的图片,学生通过观察与比较,认识罗店彩灯的种类,观察三类彩灯的异同点,并填写学习单(图4)。学生通过欣赏视频和罗店彩灯的主题纹饰,寻找和对比彩灯的形式和造型,并试着运用书法与绘画的技艺装饰彩灯(图5)。

第三阶段:设计与制作罗店彩灯

教师带领学生了解罗店彩灯的制作过程,用竹、木、铁丝等材料依照提前设计好的样式搭制四角宫灯骨架,用彩色绢布或宣纸等材料做基础造型,然后观看非遗传承人制作彩灯的视频,学习彩灯的制作技法,通过折纸和绘画等方式来装饰彩灯,最终进行糊裱。

第四阶段:夏日彩灯会——点花灯、猜灯谜

学生将主人公“罗小灯”点亮,教师组织猜灯谜游戏,体会罗店彩灯的魅力和独具匠心的制作工艺。

4.课程评价

教师设计评价标准,并制作评价单(图6),评价标准如下:

(1)欣赏部分的评价

学生能够了解彩灯的历史由来与功能演变,能从造型、种类和装饰形式等角度鉴赏彩灯,并理解彩灯文化所反映的文化民俗。

(2)创作部分的评价

學生能结合所学的纹样知识和彩灯制作工艺对传统彩灯进行创新设计,作品具有一定的内涵和寓意。

5.案例分析

本案例的课程设计体现跨学科的教学理念,课程融合美术、数学、音乐、劳技等学科内容,重视学生视觉、听觉和触觉感官的联动,引导学生运用自己的手、耳、眼等感官主动投入到“非遗”学习活动中,进而促进学生对传统工艺的深度学习。

(四)江南水乡古镇“非遗”系列课程的特点

第一,课程理念基于守正创新。在课程设计中引入中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和设计思维等内容,在创作形式上引用文创设计等方法,贯彻“静态”与“活态”相结合的传承观,把握美术学科与思政教育的关系,有效推进“课程思政”实践,建立全方位协同育人体系,落实立德树人根本任务。

第二,课程在广度与深度上并重。在广度上,课程涵盖8个江南水乡古镇中9个市级以上非物质文化遗产项目;在深度上,课程内容注重挖掘“非遗”与“非遗”之间的联系与区别,深入挖掘江南水乡古镇特色与即将消逝的“非遗”文化的关系。

第三,在课程设计上,以大概念——“江南水乡古镇非物质文化遗产的传承与理解”统整跨学科知识,聚焦“非遗”的文化内涵,从文化现象、视觉元素、手工技艺中探寻“非遗”的文化内涵和民族精神。

第四,课程形式、教学方法和评价方法的多元化。在形式上,侧重绘画、手工、泥塑、拼贴、装置等多种创作手段结合;在教学方法上,采用项目探究、情景表演、小组合作、创作体验等方式,促进课程的有效性与学生学习的自主性;在评价方法上,注重过程(学习单、评价表、创意想法、创作感悟)与结果(作品成品)评价相结合。

本次教学实践提炼出来的经验对中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》文件中指出的“非物质文化遗产融入国民教育体系,构建非物质文化遗产课程体系和教材体系,出版非物质文化遗产通识教育读本”的“非遗”的传播普及措施具有一定的参考价值。同时,在当前国家“双减”政策的背景下,本研究对学校今后如何更好地开展课后、假期等高质量的素质教育类课程,对教师如何充分发挥艺术教育的育人功能,实现以美育人、以美化人、以美培元的宗旨,具有一定的借鉴意义。

注释:

[1]本图由上海师范大学美术学院2019级课程与教学论硕士研究生刘朱怡绘制。

[2]团队成员包括上海师范大学美术学院2019级硕士研究生刘朱怡和毕晨,华东师范大学2019级硕士研究生陈琳,上海师范大学美术学院2018级本科生陈姣睿、陈沁语、唐晓彤、姚凌婕、庄晶易,指导教师为上海师范大学美术学院教师徐耘春。

[3]美术类“非遗”项目:国家级、省级、市级三级“非遗”保护项目中,根据类别与美术学科相关度的高低,将“传统美术”和“传统技艺”类别归为与美术相关度高的江南水乡古镇“非遗”项目,简称“美术类‘非遗’项目”。

[4]该案例由上海师范大学美术学院2018级本科生陈姣睿开发与实施,指导教师为上海师范大学美术学院教师徐耘春。

[5]该案例由上海师范大学美术学院2018级本科生秦赞和陈依宁开发与实施,指导教师为上海师范大学美术学院教师徐耘春。

*本文为2022年度上海市教育科学研究一般项目“美育视域下‘社会+高师教育+基础教育’一体化的非遗传承与发展的协同育人模式研究”(项目编号:C2022383)的阶段性研究成果,为2021年度上海市级高校重点课程“美术论文写作”与2021年度上海师范大学一流本科培育项目“美术教育研究与论文写作”的阶段性研究成果。

作者简介:陈琳,华东师范大学,硕士研究生。