水墨鸣鹤

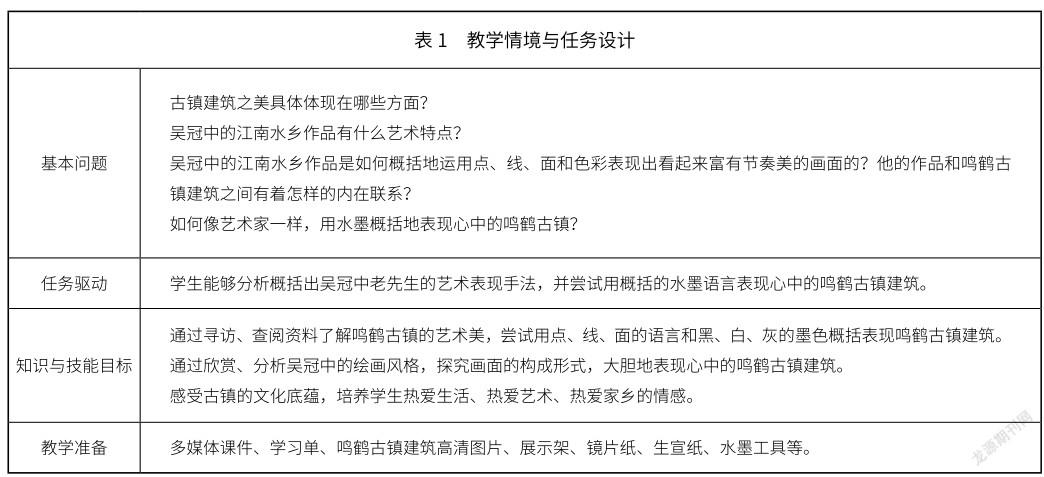

美术创作是一个从审美认识到审美表现、从艺术构思到艺术传达的过程。本课程中教师围绕探究江南民居作品中黑、白、灰墨色与点、线、面语言的构成,创设真实的学习情境,使学生创造性地运用所学,表达自己的思想和情感;同时,通过欣赏和评述自己和他人的作品,让学生充分感受鸣鹤古镇的文化底蕴,培养学生热爱生活、热爱艺术、热爱家乡的美好情感。(表1)

1.“听”古乐悠扬,想象古镇美景,说一说心中的古镇样貌。

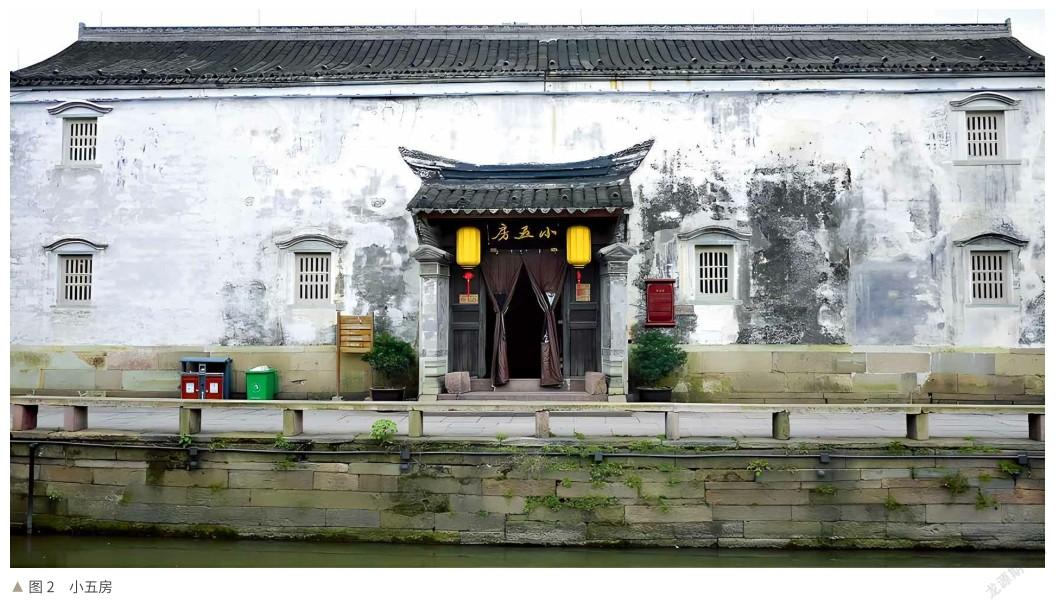

2.“看”鸣鹤古镇建筑,感受体会古镇建筑艺术的魅力及背后的风土人情。图片欣赏国医馆、小五房、银号客栈、彭公祠、运河桥、慈孝亭等典型古镇建筑,加深学生的古镇印象。

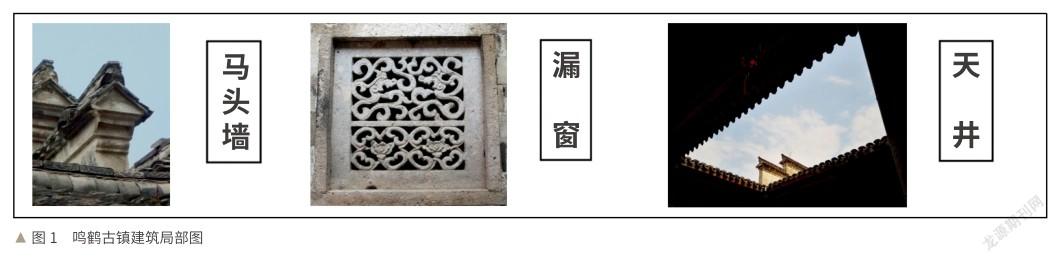

3.“赏”鸣鹤古镇建筑的典型特征,分析其存在的意义。

出示马头墙、漏窗、天井等图片(图1),请同学猜想它们在民居建筑中的独特作用。

(1)看马头墙图片,说一说鸣鹤古镇建筑中马头墙的由来,并讨论为什么马头墙是江南民居建筑的重要特色。

(2)看漏窗图片,说一说它在古镇建筑中的作用。

(3)看天井图片,猜一猜人们为什么这么设计。

【設计意图】教学过程通过“听”“看”“赏”等环节,创设贴近学生生活的教学情境,激发学生的学习兴趣,引导学生利用多感官体验活动,加深学生对鸣鹤古镇的印象,引领学生理解古镇建筑风貌,达成初步的认知目标。

1.分小组探究古镇建筑蕴含的美术元素——线

(1)欣赏小五房(图2)图片,分组探究古镇建筑所蕴含的线条及其变化规律。

问题辨析①:你从图中能发现一些有意思的线条吗?

问题辨析②:这些线条除了形状不同外,还有什么变化呢?

问题辨析③:千变万化的线条给你带来怎样的感受?

分析图中不同形状的线条和不同组合规律所形成的独特美感,使学生充分感受线条的魅力。

问题辨析④:千变万化的线条该如何去表现呢?

(2)师生交流,初步尝试。

选用中国画的工具和材料,尝试用水墨在生宣纸上表现图中的线条,体会线条独特的味道。

(3)投影展示,交流反馈。

问题辨析:这些线条你是怎么画出来的?请三位同学上台交流。

教师小结:用侧锋表现粗犷的线条,中锋表现纤细的线条。近处的墨色浓一点,远处的墨色浅一点。抓住主要部分,省去次要的线条,概括地进行表现。运用富有粗细、曲直、疏密变化的线条表现其中的韵律美与节奏美。

【设计意图】由浅入深的“问题链”设计,可以激活学生的思维,促进学生主动欣赏,让学生通过初次尝试体验掌握用水墨表现线条的方法,为接下来创作做铺垫。

2.探究古镇建筑蕴含的美术元素——面

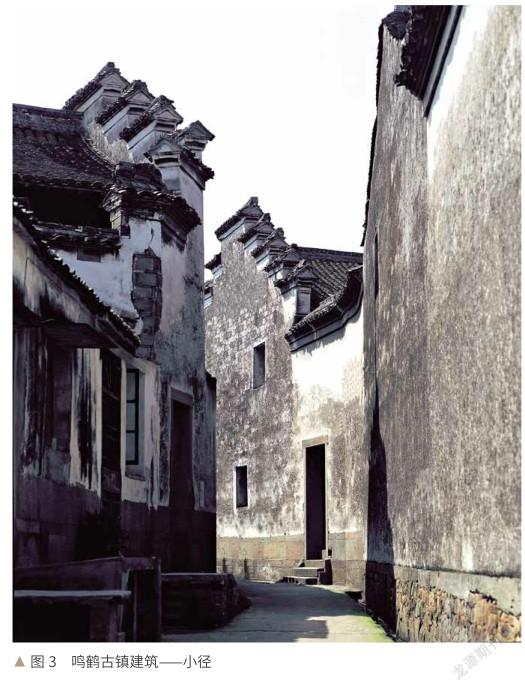

(1)通过观察鸣鹤古镇的小径(图3),寻找古镇建筑中呈现的不同块面。

问题辨析①:图片中除了线条,你还看到了什么元素?

问题辨析②:这些块面代表了古镇建筑的哪些内容?

(2)运用拼摆的方式,探究不同形状、大小的块面以及它们的组合规律,感受块面组合之美。

【设计意图】引导学生比较欣赏、探究分析,让学生发现鸣鹤古镇建筑中所蕴含的块面关系。组合拼摆的方式能启发学生运用形式美法则来表现画面。

3.探究古镇建筑蕴含的美术元素——点

欣赏鸣鹤古镇建筑中的老墙图片(图4),寻找其中的变化。

问题辨析:墙面上的叶子是自然的馈赠,斑斑驳驳的纹理是时间的印记。在这上面,你除了能找到纵横交错的线和黑白相间的面,你还找到了什么?

教师小结:中国有位艺术大家,他用点、线、面的语言和黑、白、灰关系表现了许多江南民居,他用水墨尽情地展现着江南水乡的古朴和典雅,让我们一起去认识这位水墨画艺术大师——吴冠中。

【设计意图】教师引导学生通过图像识读的方法,了解鸣鹤古镇的建筑之美,分析建筑中蕴含的点、线、面元素和黑、白、灰的组合规律。

1.教师分析吴冠中的作品,了解点和线的造型、组合之美。

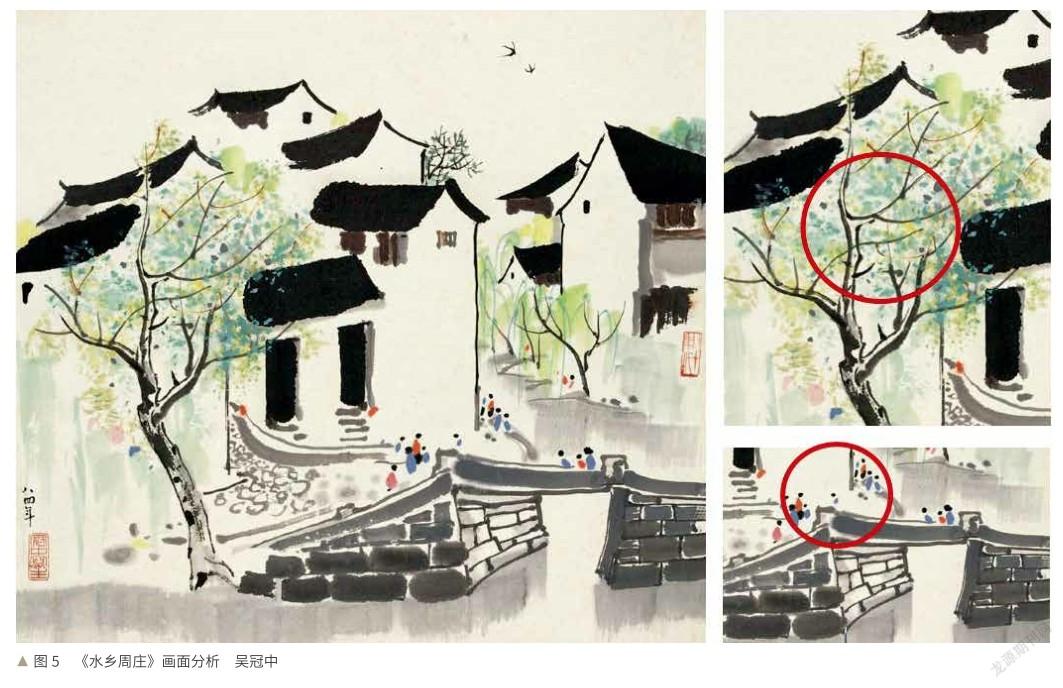

这幅画是吴冠中的《水乡周庄》(图5),画家用长短、粗细、疏密、浓淡等富有变化的线条概括地表现了房子、屋顶、小桥这一系列的景色,展现了画家眼中的江南美景。

问题辨析①:画面中画家除了运用简洁、概括的线条来表现古镇建筑外,你还发现了什么?(答案:色点)

问题辨析②:这些点有什么变化?

问题辨析③:猜一猜,这些点表现的是什么?

教师小结:画家尝试用不同形状、大小、色彩的点表现古镇的人、古镇的树叶、古镇的花儿以及墙上斑驳的印记等,这些画面展现了古镇的生机与活力,为宁静的江南水乡增添了热闹的气氛。

2.进一步感悟艺术作品,体会墨块的造型、色彩之美。

问题辨析①:画面中,吴冠中除了运用点和线,还运用了什么美术语言来表现江南民居?

问题辨析②:这些色块的造型有着怎样的变化?

问题辨析③:色块除了在造型方面富有变化外,墨色本身又有什么变化呢?

【設计意图】依托教学的核心知识点,通过问题引领的方式,对吴冠中《水乡周庄》作品进行层层剖析,使学生了解古镇建筑中所蕴含的美术语言和形式美法则,并将其转换为图形语言,学会像艺术家一样地思考和创作。

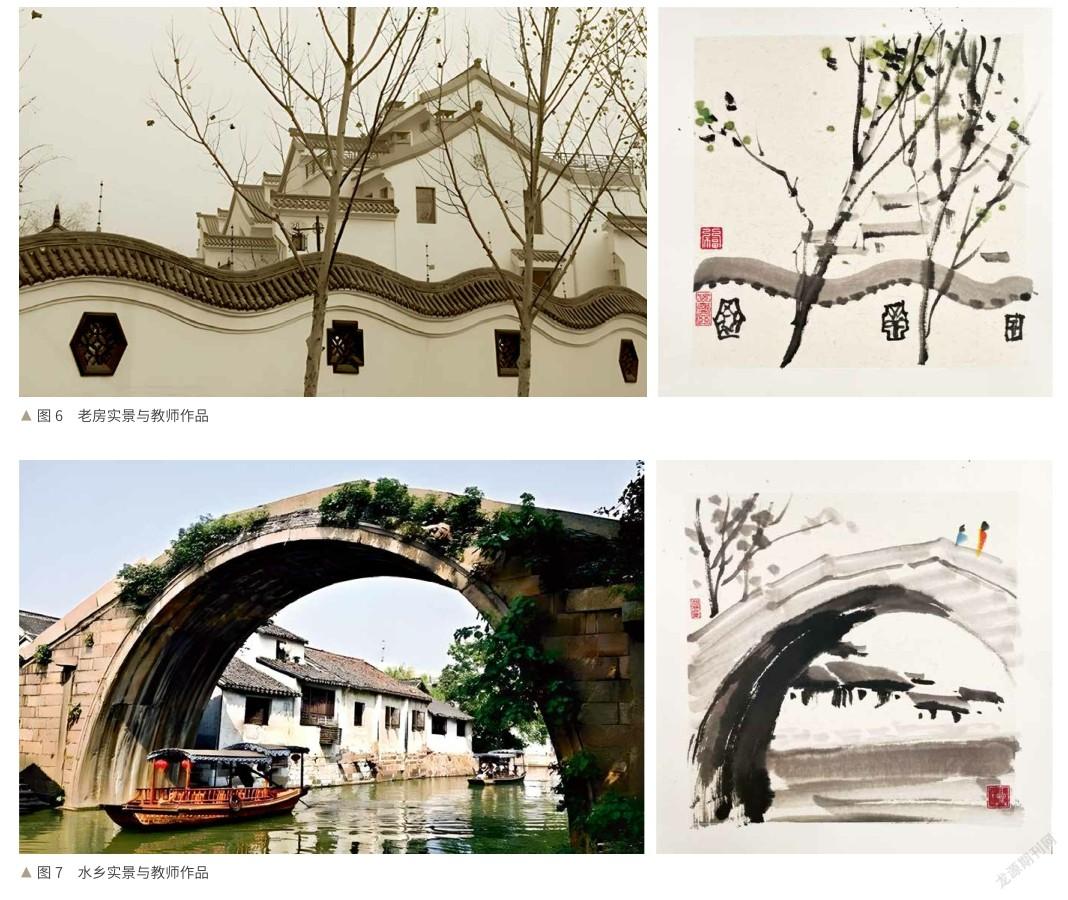

教师示范用水墨表现鸣鹤古镇建筑一景。

问题辨析:这节课要用传统中国画的工具材料描绘古镇的景物,展现水墨鸣鹤的独特之美。请同学们仔细观察,在示范过程中,教师是怎样处理画面的?

教师小结:如图6所示,教师通过删减远处的房子和中景的树木,使主景的围墙更为突出。在表现画面时,通过运用不同粗细、曲直的线条以及富有浓淡变化的墨色和适当的留白,能勾画出一幅宁静、雅致的民居图。如图7所示,教师除了恰当地运用了删减的方法,还增添了树和人。这样主观的变动不仅使画面构图更加饱满,还更富生活气息,表达了一种可观可游的情境。

【设计意图】学生通过观看完整的示范过程,明晰画面的处理方式,本课达到了让学生深入学习的目的。

创作内容:根据鸣鹤古镇建筑照片和学习单,结合江南民居的结构特征和吴冠中的艺术表现方法,尝试用水墨创作一幅“水墨鸣鹤”作品。

创作要求:①构图合理,古镇建筑特色明显;②形象概括,具有点、线、面、色的构成;③用笔大胆,墨色浓淡有变化,有韵味;④作品抒发对家乡慈溪的情感,完成后落款盖章。

【设计意图】明确作业内容和要求,有助于激发学生的创作兴趣,提高作业水平。运用水墨画的知识与技能,能让学生感悟“像艺术家一样地创作”的乐趣,从而表达自己对家乡的热爱之情。

1.以鸣鹤古镇画展的形式进行展示,学生互评

学生介绍自己的创作意图,围绕作品内容、画面语言、笔墨运用等方面展开互评。(图8—图11)

2.教师点评,突出笔墨意趣

教师围绕作品中的点、线、面语言和黑、白、灰关系的运用、墨色是否富有浓淡干湿的变化、画面是否虚实得当,抒发了作者怎样的情感几个方面展开评价。

3.课后拓展,赋予作品新的意义

艺术作品的意义不仅局限于欣赏和装饰,更应该赋予其更深刻的意义。

我们除了要向艺术家一样去思考、创作,拥有捕捉美的眼光和表现美的技法外,还可以像艺术家一样,通过自己的画笔为鸣鹤古镇设计名片,制作水墨鸣鹤宣传片等,让鸣鹤古镇的不同风貌展现在人们面前,让更多的人认识鸣鹤、走进鸣鹤、爱上鸣鹤。

作者简介:胡玲林,浙江省慈溪市实验小学教育集团,一级教师。

——辨析“凌乱、混乱、胡乱、忙乱”