30个小麦品种穗期赤霉病、白粉病和锈病耐病性的评估

宋巧凤 谷莉莉 吴寒斌 成晓松 胡健

摘 要:选择江苏省内30个小麦品种进行了赤霉病、白粉病、锈病耐病性试验。结果表明:金丰麦2号、华麦1062、扬15-133、扬辐麦5054、扬17-G83、T60279、扬16-214、宁麦1711等8个品种对小麦赤霉病、白粉病、锈病表现出较好的耐病性,均未发病;扬麦16-157、扬麦20、漯麦163、中研麦0709、华麦7号、扬麦29、盐麦085、扬辐麦5145、金丰麦1号、信麦179等10个品种对3种病害中的1种或2种耐病性较好;国红6号耐病性最差,3种病害均有发生。

关键词:小麦;赤霉病;白粉病;锈病;耐病性

中图分类号 S512.1文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)01-0099-04

小麦是江苏省主要粮食作物之一。近年来,小麦赤霉病在江苏省已经由偶发病害上升到第一大病害,部分地区为害较重[1-3]。白粉病在长江中下游麦区是仅次于赤霉病的第二大病害,2014年以来在江苏地区连续3年呈偏重以上发生[4-7]。小麦锈病近年来在江苏地区呈逐年加重趋势,2020年普遍发生,局部重发。2019年盐都区秋播小麦种植面积2.33万hm2,2020年赤霉病发生面积0.18万hm2,白粉病发生面积0.52万hm2,锈病发生面积0.36万hm2。培育和推广抗病品种是预防小麦赤霉病、白粉病、锈病最经济安全的措施之一。

由于病菌分布广泛、病原小种复杂、病菌变异快,单一品种种植时间长等因素,导致抗病品种抗性降低甚至丧失。小麦品种在审定时虽有对相关病害抗性程度的描述,但不够详尽,并且在抗性鉴定中多为接种试验,接种病菌菌源较为单一,不能完全代表自然界變异情况。基于此,笔者选择30个小麦品种(其中大部分为近几年通过国家审定的新品种,镇麦12为常规品种,在盐都区种植面积超过0.4万hm2),比较其在自然状态下赤霉病、白粉病、锈病的发生程度,评价各品种对3种病害的耐病性,以期为合理选用小麦耐病性品种,科学评估小麦赤霉病、白粉病、锈病病害流行风险提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况 试验设在盐都区盐龙街道大李村平安家庭农场的承包田。该基地地势平坦,土壤黏质,肥力均匀且良好,保水性能好,排灌方便,小麦病虫害发生典型。

1.2 试验品种 试验共选择30个小麦品种,详见表1。

1.3 试验设计 试验共设30个处理,每处理重复3次,随机区组排列,小区面积222m2,四周设1m保护行。于2019年11月2日机械条播,播种、施肥、播种量等栽培管理措施统一进行,基肥为缓控释肥(27-17-7)450kg/hm2,分蘖肥为尿素150kg/hm2,拔节肥为复合肥(32-6-12)300kg/hm2;11月9日施用50%丙草胺1500mL/hm2进行杂草封闭;2020年2月9日施用15%炔草酯1050mL/hm2+20%氯氟吡氧乙酸乳油750mL/hm2+5%双氟磺草胺乳油300mL/hm2+悦护450mL/hm2进行杂草茎叶化除;3月23日施用22%噻虫·高氯氟150g/hm2防治蚜虫。

1.4 病情调查

1.4.1 赤霉病 在赤霉病病情稳定后,于2020年5月22日开展病情调查。每大区采用对角线五点取样法,每点调查100株,分别记录病穗数和病级,计算病穗率和病情指数。赤霉病严重程度分级标准:0级:全穗无病;1级:枯穗面积占全穗面积的1/4以下;2级:枯穗面积占全穗面积的1/4~1/2;3级:枯穗面积占全穗面积的1/2~3/4;4级:枯穗面积占全穗面积的3/4以上。相关计算公式如下:

[赤霉病病穗率(%)=发病穗数调查总穗数×100];

[病情指数=∑(各级病穗数×相对级数值)调查总株数×4×100]

1.4.2 白粉病 2020年5月22日调查白粉病,每大区采用对角线五点取样法,每点调查100株,调查每株旗叶及旗叶下第1片叶,记录病叶数和病级,计算病叶率和病情指数。白粉病的分级方法(以叶片为单位):0级:无病;1级:病斑面积占整片叶面积的5%以下;3级:病斑面积占整片叶面积的6%~15%;5级:病斑面积占整片叶面积的16%~25%;7级:病斑面积占整片叶面积的26%~50%;9级:病斑面积占整片叶面积的50%以上。相关计算公式如下:

[白粉病病叶率(%)=发病叶数调查总叶数]×100;

[病情指数=∑(各级病叶数×相对级数值)调查总叶数×9×100]

1.4.3 锈病 2020年5月22日调查锈病,每大区采用对角线五点取样,每点调查100株,每株调查顶部2片叶,以每片叶上病斑面积占整片叶面积的百分率分级。分级标准为:0级:不发病;1级:病斑面积占整片叶面积的5%以下;3级:病斑面积占整片叶面积的6%~25%;5级:病斑面积占整片叶面积的26%~50%;7级:病斑面积占整片叶面积的51%~75%以上;9级:病斑面积占整片叶面积的76%以上。相关计算公式如下:

[锈病病叶率(%)=发病叶数调查总叶数]×100;

病情指数=[∑(各级病叶数×相对级数值)调查总叶数×9]×100

1.5 综合耐病性 采用积分排序法对各品种对3种病害的耐病性进行综合评价。本试验中,由于气象因素干扰了赤霉病的自然发生,弱化了不同品种对赤霉病发生的影响,各小麦品种赤霉病发生都较轻。因此本试验中发生赤霉病记为1分,反之0分,以减少气象因素造成的误差;发生白粉病记为2分,反之0分;发生锈病记为2分,反之0分。总积分最低的耐病性最好,积分越高耐病性越差。

2 结果与分析

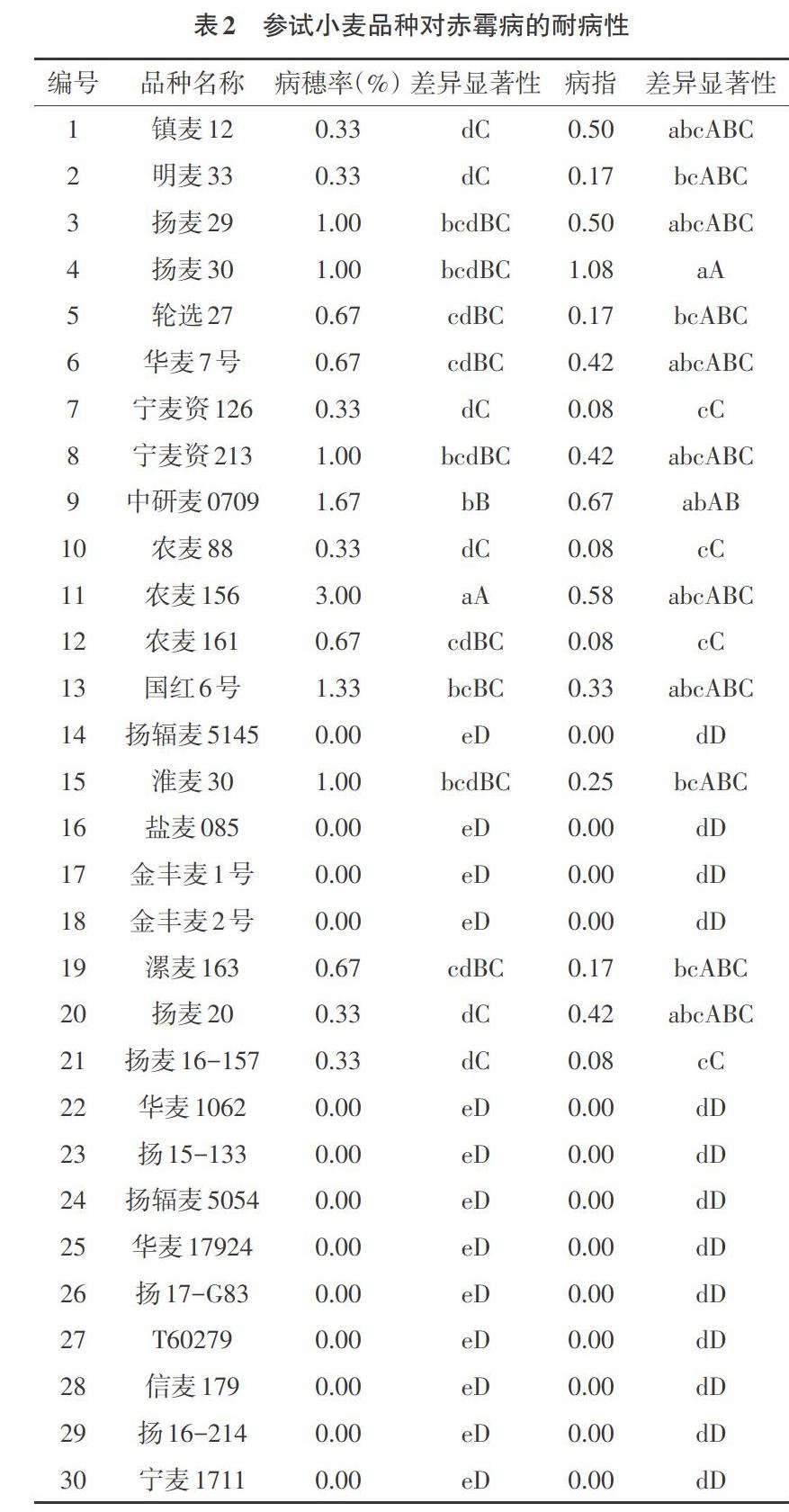

2.1 参试品种对赤霉病的耐病性 小麦赤霉病是典型的气候型病害。2020年由于小麦抽穗扬花期降雨偏少,温度偏低,不利于赤霉病菌侵染,因此赤霉病大面积轻发生。由表2可知,30个小麦品种中发生赤霉病的有17种,赤霉病病穗率在0~3%,病指在0~1.08,整体发生水平低。农麦156病穗率最高,与其他品种呈极显著差异;其次为中研麦0709,病穗率1.67%,与扬麦29、扬麦30、轮选27、华麦7号、宁麦资213、农麦161、国红6号、淮麦30、漯麦163无显著差异,其余发病品种之间也无显著差异[8]。

2.2 参试品种对白粉病的耐病性 由表3可知,30个小麦品种中有8个自然发病,病叶率在35.33%~95.33%,病指在13.26~49.15。病叶率最高的为明麦33,与其他品种均呈极显著差异;其次为宁麦资213和国红6号,两者病叶率存在显著差异,但无极显著差异;农麦156和华麦17924病叶率无极显著差异;信麦179病叶率52.67%,与轮选27、金丰麦1号呈极显著差异,但轮选27跟金丰麦1号之间无极显著差异。病指最高的为明麦33(48.33),其次为宁麦资213,两者与其他品种均呈极显著差异,但2品种之间无极显著差异;国红6号、信麦179、农麦156、金丰麦1号、华麦17924、轮选27等6个品种之间病指呈极显著差异[9-10]。

2.3 参试品种对锈病的耐病性 由表4可知,30个小麦品种中有10个品种锈病自然发生,病叶率在74.67%~97.33%,病指在22.59~55.11。病叶率较高的农麦88、农麦161、扬辐麦5145、淮麦30、华麦17924等5个品种之间无显著差异,镇麦12、扬麦30、宁麦资126、国红6号、盐麦085等5个品种之间病叶率也无显著差异。病指较高的淮麦30和华麦17924之间存在显著差异,但无极显著差异;其次为国红6号,与农麦161、扬辐麦5145呈极显著差异;扬麦30、宁麦资126、农麦88、盐麦085之间的病指无显著差异;病指较轻的为镇麦12,与其他发病品种均呈极显著差异。

2.4 参试品种的综合耐病性 根据总积分排序法,宁麦1711、扬16-214、T60279、扬17-G83、扬辐麦5054、扬15-133、华麦1062、金丰麦2号对赤霉病、白粉病、锈病均表现出较好的耐病性;扬麦16-157、扬麦20、漯麦163、中研麦0709、华麦7号、扬麦29对白粉病、锈病表现出较好的耐病性;国红6号、华麦17924对3种病害的耐病性最差[11-13](见图1)。

3 结论与讨论

试验结果表明:参试的30个小麦品种中,金丰麦2号、华麦1062、扬15-133、扬辐麦5054、扬17-G83、T60279、扬16-214、宁麦1711等8个品种对赤霉病、白粉病、锈病均表现出较好的耐病性;华麦17924和國红6号若大面积种植,需高度关注赤霉病、白粉病、锈病的发生,3种病害流行风险极大;其他品种都对赤霉病、白粉病、锈病3种病害中的1种或2种表现出较好的耐病性,后期推广种植时需因种制宜,结合栽培管理等措施预防小麦赤霉病、白粉病、锈病的发生。

2020年盐都区小麦穗期病害总体中等发生,其中赤霉病轻发生,白粉病大发生,锈病偏重发生。试验田块发病情况与全区大面积发生情况基本一致,不同病害在不同品种之间均有发生,表明该试验能够反映品种的耐病性。试验中白粉病、锈病发生重的品种在自然发生偏重甚至大发生年份表现出重发,但在正常年份发生会有所减轻,因此不可归咎于某品种耐病性差。由于不利的气象因素抑制了赤霉病菌的扩展蔓延,弱化了品种对赤霉病发生的影响,小麦赤霉病整体轻发生,试验田块赤霉病也轻发生,品种间发病程度差异小,因此本试验中可能部分感赤霉病品种并未表现,今后应进一步进行试验研究。

参考文献

[1]滕烜,邵巧琳,陈曦.2012年江苏部分地区赤霉病大流行的调查与分析[J].大麦与谷类科学,2012(4):35-37.

[2]杨荣明,吴燕,朱凤.2010年江苏省小麦赤霉病流行特点及防治对策探讨[J].中国植保导刊,2012(2):16-19.

[3]陈永明,林付根,赵阳,等.论江苏东部麦区赤霉病流行成因与监控对策[J].农学学报,2015,5(5):33-38.

[4]岑国廷.小麦白粉病的防治[J].植物医生,2013(5):33.

[5]李俊芳.小麦白粉病发生的气象条件与防治措施[J].现代农业科技,2012(14):126.

[6]郭小山,周长勇,熊战之,等.小麦白粉病的发生与防治[J].现代农业科技,2010(12):156-157.

[7]于基成,刘秋,朱桂清,等.不同生物源药剂对小麦白粉病的防治效果及机理探讨[J].沈阳农业大学学报,2007(4):512-517.

[8]孙俊铭,韦刚,张启高,等.小麦赤霉病药剂防治适期及不同防治次数效果研究[J].安徽农学通报,2011,17(1):110,139.

[9]杨共强,宋玉立,何文兰.6种杀菌剂对小麦白粉病的防治效果[J].植物保护,2008(1):146-147.

[10]岑国廷.小麦白粉病的防治[J].植物医生,2013(5):33.

[11]周晓彬,庄世界,鄢又国,等.小麦赤霉病危害及处理策略[J].中国种业,2011(7):64-65.

[12]王洋,孙连发.小麦赤霉病主要抗源抗赤霉病基因分子标记及其应用研究进展[J].黑龙江农业科学,2008(5):14-18.

[13]刘红军,侯清松.小麦赤霉病的发生发展及抗赤资源利用[J].小麦研究,2014,35(1):11-17.

(责编:徐世红)