吉瓦级强流相对论多注电子束二极管的优化设计与实验研究*

刘振帮 金晓 黄华 王腾钫 李士锋

(中国工程物理研究院应用电子学研究所,高功率微波技术重点实验室,绵阳 621900)

多注相对论速调管放大器可在较高的工作频段实现GW 级功率微波产生,在很多领域得到了发展和应用.多注相对论速调管中强流相对论多注电子束相互之间存在空间电磁场的作用,使得多注电子束从二极管引入多注漂移管,以及在多注漂移管中的传输运动受到影响,导致电子束会轰击到管壁上,早期实验中多注电子束的传输通过率较低.本文对功率数GW 的强流相对论多注电子束在二极管与多注漂移管中的运动过程进行了理论分析与粒子仿真模拟,得到强流相对论多注电子束的传输运动规律.对多注二极管的结构进行了优化设计,仿真设计实现强流相对论多注电子束的传输通过率达到99%,并且开展了验证实验研究,实验在电子束电压为801 kV,电流为9.3 kA 的情况下,电子束的传输通过率达到92%.

1 引 言

相对论速调管放大器(relativistic klystron amplifier,RKA)是一类非常重要的高功率微波器件,具有高功率、高效率、微波频率与相位稳定可控的优点,在雷达、通信系统、高能加速器等领域有非常广泛的发展和应用[1−8].应用需求的发展要求进一步提高RKA 的等效辐射功率 P f2(功率与频率平方的乘积),提高RKA 的输出功率与工作频率.常规RKA 采用单注漂移管结构,且漂移管需要对各谐振腔进行隔离,因此漂移管的径向尺寸随工作频率增加而急剧减小,器件的输出功率和工作频率受到限制,Friedman 等[9]得到常规结构RKA 输出功率P 与工作频率f 关系的半经验公式为P∝1/f–N,N ≈ 2,因此常规结构RKA 在X 波段难以实现GW 级功率的微波输出[10−13].项目组发展并设计了过模同轴多注RKA[14−16],基于多电子注技术的过模多注RKA,每一注电子束在分隔的漂移管中传输,同时多注电子束采用共同的过模同轴谐振腔,器件径向尺寸不再受到工作频率的限制,突破了常规结构RKA 的物理限制,提高了器件的工作频率和输出功率,仿真设计多注RKA 在毫米波波段能够实现GW 级功率输出,实验实现了在X 波段功率GW 级微波锁频锁相输出.与常规大功率多注速调管相比较,大功率多注速调管的工作电流一般为数A 量级,而多注RKA 的工作电流通常达到数kA 量级.工作电流的急剧增大,使得强流相对论电子束的空间电荷效应成为影响电子束传输的重要因素.在强流相对论情况下,多注电子束之间的相互作用会影响电子束从二极管引入多注漂移管,以及在多注漂移管中的传输过程.早期设计的多注二极管电子束传输通过率较低,实验传输通过率低于80%,严重影响了多注RKA 的整管效率[17,18].本文以16 注X 波段多注RKA 为模型,对功率数GW 的强流相对论多注电子束的传输过程进行分析研究,分析表明强流多注相对论电子束在二极管与多注漂移管的传输过程中存在旋转扩散运动,会导致电子束中心偏移和束斑横截面积增大,使得电子容易轰击到管壁引起束流损失.对多注二极管结构进行了优化设计,通过优化设计多注阴极材料与结构设计,改进二极管阳极内外结构尺寸,抑制了多注阴极侧面的电子束发射,使电子束集中于石墨阴极的前端面发射,提高了强流相对论多注电子束的传输通过率.

2 强流多注电子束传输过程空间电磁场的作用

强流多注电子束在二极管与多注漂移管中的传输如图1 所示,设定电子束绕系统中心环向等间距排列,电子束注数n= 16,每一注电子束的半径为rb,每一注漂移管半径为rd,电子束中心与器件系统中心的距离为r0,阳极半径为r1,多注电子束在外加轴向引导磁场Bz的作用下传输.

设定电子束电压为U0,电流为I0,阴阳极间距为lgap,电子静止质量为me,电子电荷量为e,真空中光速为c.电子束的轴向运动速度为vz,每一注电子束电荷的线密度λe=I0/(nvz).多注电子束从阴极发射达到阳极的过程中,各注电子束之间电磁场力的作用会对电子束的运动产生影响.设定某一电子束为基准,求得其他电子束对该束电子的电场作用力FE1由系统中心指向外,其他电子束对基准电子束的磁场作用力FB1由外指向系统中心,则其他电子束对某束电子的径向合作用力为

图1 强流多注电子束二极管结构示意图 (a) y-z 截面; (b)漂移管处x-y 截面Fig.1.Sketch structure of the multiple electron beams diode: (a) The y-z section; (b) the x-y section of drift tubes.

式中Er1为其他电子束对该电子束产生的电场之和,Bθ1为其他电子束对该电子束产生的磁场之和,ε0为真空介电常量.由于电子运动速度小于光速,因此其他电子束对某束电子的作用合力为由系统中心指向外,该作用力会使得各束电子向外扩散.为了约束电子束运动,需要外加轴向引导磁场Bz,爆炸发射阴极通常采用浸没流,二极管处于均匀磁场区.考虑相对论效应情况下电子运动方程的径向分量[19]:

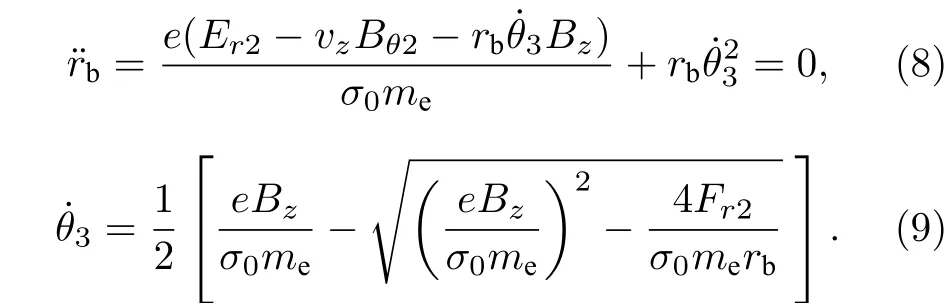

式中σ0= 1 + |eU0|/(mec2).对于理想聚焦,在无外界高频扰动的情况下多注电子束到系统中心的距离应保持不变,即:

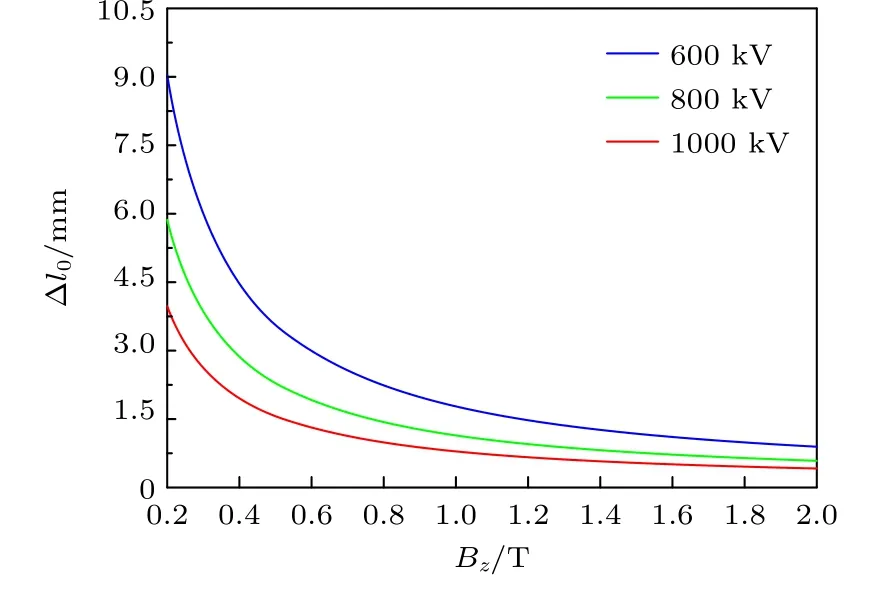

则可以得到多注电子束通过阴阳极间距的时候,沿角向的旋转速度为.设定电子束中心与器件系统中心的距离为r0= 35 mm,电子束电流I0=9 kA,在阴阳极间距离lgap= 40 mm,不同二极管电压U0时,多注电子束到达阳极端面时绕系统中心沿角向的旋转距离Δl0随引导磁场的变化如图2 所示.

图2 多注电子束到达阳极端面时绕系统中心的旋转距离Δl0 随引导磁场的变化Fig.2.Rotation distance Δl0 vs.Bz at different U0.Δl0 represents the rotation distance of the multi-beams around the center of the system when they reach the anode end face.

式中t1为电子从阴极端面运动到阳极的时间.

由图2 可知: 多注电子束到达阳极端面时沿角向的旋转距离随引导磁感应强度的增加而减少; 相同引导磁感应强度情况下,旋转距离随电压增大而减少.

当多注电子束到达阳极,进入多注漂移管之后,由于多注漂移管为分离结构,多注电子束之间被漂移管壁隔离,因此多注电子束之间的电场作用力被屏蔽,但由于器件所用材料一般为无磁性良导体材料,因此多注电子束之间的磁场作用力依然存在,其他各注电子束对某注电子束磁场作用的合力为FB1由外指向系统中心,使得多注电子束在多注漂移管中绕系统中心的旋转运动方向与在二极管时相反.同样地,可以得到电子在多注漂移管中沿角向的旋转速度:

多注电子束在二极管和漂移管中运动时,除了多注电子束之间电磁场力相互作用外,每一注电子束由于自身的空间电荷力也会使其发生绕各注电子束自身中心的旋转运动.其中电场作用力FE2由各注电子束的中心指向外,磁场作用力FB2由外指向各注电子束的中心,每注电子束径向力的合力为

式中Er2和Bθ2分别为每注电子束自身产生的电场和磁场.由电子束运动方程可以得到

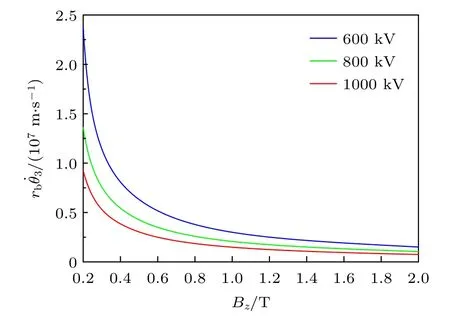

设定每一注电子束半径为3 mm,不同二极管电压下,电子束绕自身的旋转角速度随引导磁场的变化如图4 所示.

图3 多 注电子束在漂移管中 的旋 转角速度 随引导磁场的变化Fig.3.Rotation angular velocity vs.Bz at different U0. represents the rotation angular velocity of multibeams in drift tube.

图4 多注电子束绕束自身旋转角速度 随引导磁场的变化Fig.4.Angular velocity of the multi-beams rotation around themselves vs.Bz at different U0. represents the angular velocity of the multi-beams rotation around themselves.

多注电子束在器件中传输运动时,各注电子束之间的作用力与每注电子束自身作用力的和力是矢量叠加.因此当外加轴向引导磁场方向与电子束运动方向相同时,在二极管阴阳极间隙,各注电子束绕器件系统中心逆时针旋转,各注电子束中心位置逆时针偏移,同时每一注绕各注自身逆时针旋转;进入多注漂移管后,各注电子束绕器件系统中心变为顺时针旋转,各注电子束中心位置变为顺时针偏移,同时每一注电子束绕各注自身仍为逆时针旋转.强流多注电子束在二极管区域与在多注漂移管中绕系统中心的旋转方向是相反的.

当电子从阴极底座侧边和阴极杆发射时,电子存在初始的径向运动速度vr,此时电子运动方程(2)式、(6)式和(8)式需要考虑evrBz项的影响,该项式的存在会使得多注电子束的旋转偏移增大,并导致每一注电子束束斑进一步扩大.由于多注电子束在通过阴阳极间隙以及在多注漂移管中运动时,存在旋转扩散运动,因此电子束与漂移管壁之间需要设计足够的距离空间,以及需要外加一定强度的引导磁场,并需要优化设计多注二极管以减少电子从阴极底座侧边和阴极杆侧边发射,以避免多注电子束轰击到器件管壁上导致束流损失.

3 强流多注电子束二极管的优化设计

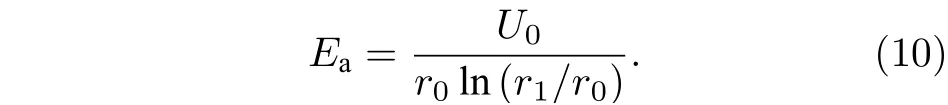

为了实现功率数GW 的强流多注电子束产生,多注二极管采用爆炸发射冷阴极结构,由于二极管工作电压较高,达到数百kV,阴极底座和阴极杆侧面电场强度较高,接近爆炸发射阈值,当多注二极管设计不当时,阴极杆侧面会存在大量电子发射,而从该处发射的电子存在初始的r方向运动速度vr,由前面的理论分析可知,电子存在初始的vr时,多注电子束在二极管和漂移管中的旋转速度会增大,使得电子束轰击到管壁上,导致束流损失.为此,对强流多注二极管结构进行优化设计.在二极管电压为U0时,阴极底座和阴极杆侧面的电场为[20]

由同轴线理论可知,当二极管阳极与阴极半径的比值r1/r0= 2.72 时,固定外导体半径的同轴线具有最大耐压.因此在电子束中心与器件系统中心的距离r0= 35 mm 不变的情况下,设计阳极半径由原先的r1= 75 mm 增大为r1= 95.2 mm,以降低阴极底座和阴极杆侧面的电场强度.

在阴极材料选择上,多注阴极前端设计采用爆炸发射阈值较低的石墨,多注阴极其他部分采用爆炸发射阈值较高的无磁不锈钢,以减少阴极底座和阴极杆侧面的电子发射.优化设计二极管阴阳极端面结构,使阳极内导体前端突出5 mm,即阳极内导体更靠近阴极,阴阳极间距变为35 mm.同时采用电磁场仿真软件通过参数扫描迭代算法,得到最佳的阳极漂移管入口的导角尺寸.阳极外导体漂移管入口导角为11 mm,阳极内导体漂移管入口导角为10 mm,石墨阴极头直径为6 mm,阴极头前端端面导角为3 mm.不锈钢阴极杆直径为2 mm,不锈钢阴极底座r0= 35 mm,底座端面导角为2 mm.二极管电场集中在石墨阴极头前端面且均匀分布,使得绝大部分电子从石墨阴极头的前端面发射.优化设计前后多注二极管阴阳极间的电场分布如图5 所示.

图5 优化设计前后的多注阴极结构与电场分布 (a)改进设计前; (b)改进设计后Fig.5.Electric field distribution of the multi-beam cathodes: (a) Before the improved design; (b) improved design.

采用三维粒子仿真软件对强流多注二极管进行多注电子束产生与传输的模拟计算.设定二极管电压U0= 800 kV,轴向引导磁感应强度Bz=1 T,引导磁场方向为z正向(与电子束传输方向相同),每一注阴极半径rb= 3 mm,阳极半径r1=95.2 mm,电子束注数n= 16 注,阴阳极间距离lgap= 35 mm,电子束中心与器件系统中心的距离r0= 35 mm,每一注漂移管半径rd= 5 mm,多注漂移管长度为600 mm.

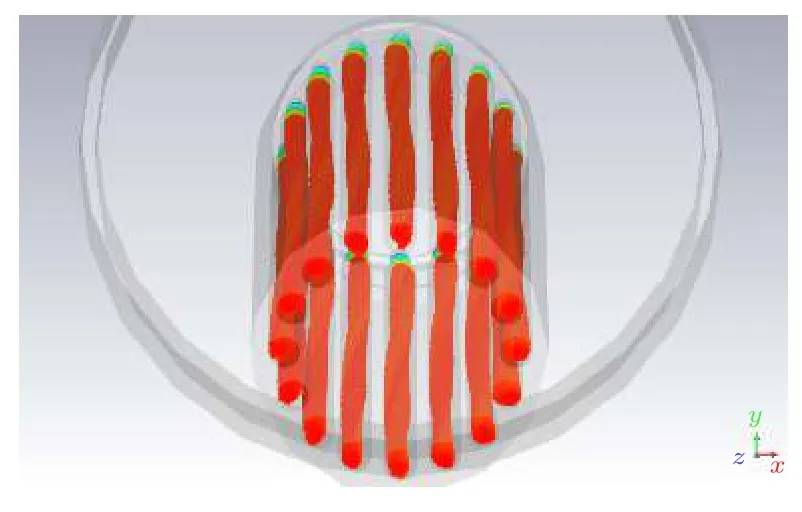

粒子仿真在二极管电压U0= 800 kV 时,爆炸发射产生总束流为9.1 kA,传输到多注漂移管末端的总束流为8.99 kA,传输通过率约为99%.束流损失产生在电子束从二极管引入多注漂移管的入口处,其原因为阴极爆炸发射产生电子过程中,除了石墨阴极头产生电子外,阴极底座和阴极杆侧面仍会有极少量电子发射,而从阴极底座和阴极杆侧面发射的电子难以引入到多注漂移管中,会轰击到阳极表面,导致在该处存在束流损失.之后电子束在多注漂移管中传输时没有出现束流损失.多注电子束在二极管和漂移管中的三维传输轨迹如图6 所示.

图6 多注电子束在二极管和漂移管中传输Fig.6.Tracks of the multiple electron beams in the diode and drift tubes.

由图6 可以看出,多注电子束在二极管和多注漂移管中传输时存在绕系统中心的旋转运动和每一注电子束绕自身的旋转运动.在二极管阴阳极区域和在多注漂移管中,多注电子束绕系统中心的旋转运动方向相反.图7 为分别对距离石墨阴极头发射端面1,40 mm 和600 mm 处多注电子束束斑的监测结果.

在z = 1 mm 处,电子束半径为3 mm,各注电子束中心无明显偏移.在z = 40 mm 处,电子束截面扭变为椭圆形,长边半径为3.23 mm,短边半径为3 mm,各注电子束中心逆时针偏移1.25 mm,而按照之前理论推导公式计算得到的偏移距离为1.23 mm,两者基本相符合.在z = 640 mm 处,电子束形变加剧,长边半径为3.56 mm,短边半径为3.05 mm,各注电子束中心变为顺时针偏移0.61 mm.粒子仿真计算得到的电子束运动轨迹与理论分析得到的运动规律相符合.

4 强流多注电子束二极管的验证实验

在长脉冲功率源平台上开展优化设计后的强流多注二极管验证实验.脉冲功率源能够达到的最大电功率约为8 GW.实验中每一注阴极半径rb=3 mm,电子束中心与器件系统中心的距离r0=35 mm,阳极半径r1= 95.2 mm,电子束注数n =16 注,阴阳极间距离lgap= 35 mm,每一注漂移管半径rd= 5 mm,多注漂移管长度为600 mm.二极管阴极、阳极以及多注漂移管处于磁场螺旋线管线圈中,螺旋管线圈产生的轴向引导磁感应强度为1 T,磁场方向与电子束传输方向相同.实验中二极管和多注漂移管内的真空度约为5×10–3Pa.采用电阻分压器测量脉冲功率源的电压,在多注二极管前端设置一个罗戈夫斯基线圈测量脉冲功率源产生的总电流.在多注漂移管末端采用一个法拉第筒测量达到末端的电子束总电流.实验前采用高精度欧姆表和电流表对罗戈夫斯基线圈和法拉第筒的阻值进行校准测量,得到相应的变比关系.多注二极管实验开展前,二极管阳极先接大尺寸圆柱漂移管结构(漂移管半径为45 mm),在低功率和强磁场条件下(电子束功率约为 GW,磁场感应强度为1 T),对束流测量系统进行校准,此时电子束传输通过率接近100%.之后二极管阳极接多注漂移管开展多注二极管实验.强流多注二极管结构与实验测量示意图如图8 所示.

图7 多注电子束在离阴极头端面不同距离处的束斑 (a)距离 1 mm; (b)距离40 mm; (c)距离640 mmFig.7.Transections of the multiple electron beams with different distance between the cathode head: (a) The distance of 1 mm;(b) the distance of 40 mm; (c) the distance of 640 mm.

图8 多注电子束束流测量实验示意图Fig.8.Sketch structure of the experimental system for multi-beams measurement.

测量得到脉冲功率源典型的电压、电流以及末端法拉第筒电流波形如图9 所示.

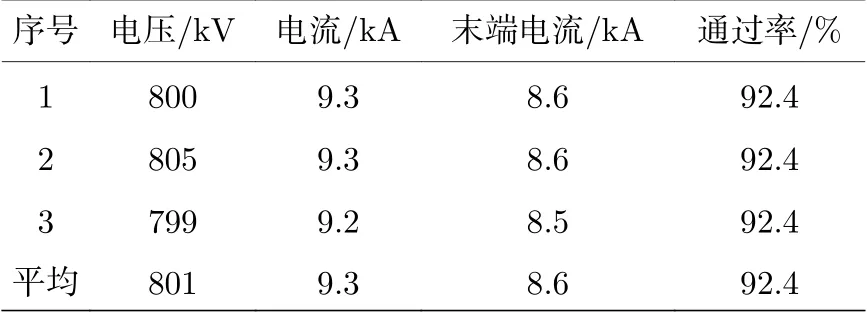

实验连续测量3 次电子束电压、电流以及末端法拉第筒电流如表1 所列.

图9 电子束电压、电流与法拉第筒电流波形Fig.9.Voltage,current,and Faraday-cup current of the electron beam.

表1 电子束电压、电流以及末端法拉第筒电流参数Table 1.Electron beam voltage,current and terminal Faraday tube current parameters.

实验连续测量3 次得到电子束平均参数,电压为801 kV,电流为9.3 kA,电子束功率为7.4 GW,末端法拉第筒电流为8.6 kA,即多注电子束通过率约为92%,与粒子仿真结果基本相符合.电子束电压脉宽为175 ns,电流脉宽为171 ns,法拉第筒电流脉宽为171 ns.在多注漂移管末端z= 640 mm处放置无磁不锈钢靶片,测量得到末端的电子束束斑如图10 所示.

图10 多注漂移管末端的电子束束斑Fig.10.Spots of the multiple electron beams at the end of the drift tube.

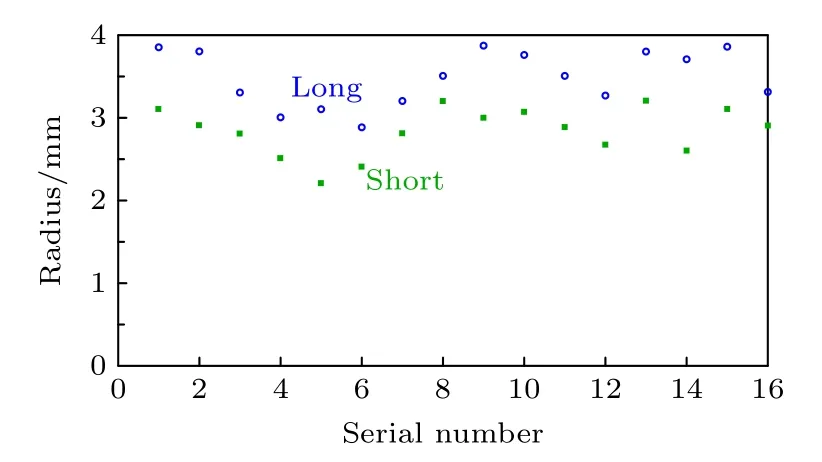

由图10 可知电子束的注数为16 注,实验测量得到多注电子束的束斑形状与仿真结果相似.各束斑长边半径与窄边半径尺寸分布如图11 所示.

对各束斑尺寸取平均值,长边半径约为3.48 mm,短边半径约为2.86 mm.实验测量得到的束斑尺寸比仿真值偏小,一方面是由于电子束边缘处的电子密度相对较小,在金属板上的轰击痕迹不明显,引起两者之间有略差别; 另一方面实验中多注阴极、多注漂移管以及磁场螺线管线圈在安装过程中存在一偏差,导致三者的轴心不在同一直线上,使得每一注电子束的束斑略有差别,以及实验测量得到多注电子束的通过率略低于粒子模拟结果.由图10 可知,5#一侧的束斑整体比13#一侧的束斑略偏小.由于脉冲功率源和磁场螺线管线圈的体积与重量都很大,在安装过程中要使多注阴极、多注漂移管及螺线管线圈的轴心偏差控制在0.1 mm 量级,难度较大.下一阶段实验中,设计将脉冲功率源、多注二极管和螺线管线圈安装在较高精度的同一轨道上,并设计较为精密的机械调节安装结构和光学瞄准部件,以减少三者轴心的偏差.

图11 多注电子束束斑尺寸分布Fig.11.Size of the multiple electron beams spots.

5 结 论

对功率数GW 的强流多注相对论电子束在二极管与多注漂移管中的传输过程进行了理论与仿真分析,分析表明多注电子束之间存在电磁场作用力.当外加轴向引导磁场方向与电子束运动方向相同时,在二极管阴阳极间隙中各注电子束绕器件系统中心逆时针旋转,而在多注漂移管中各注电子束绕器件系统中心变为顺时针旋转,同时在阴阳极间隙和多注漂移管中每一注电子束还绕各注自身逆时针旋转.绕系统中心旋转运动的存在使得多注电子束中心发生偏移,各注电子束绕自身旋转会使电子束束斑扩散,都可能会使电子束轰击到管壁上,导致束流损失.对强流多注二极管结构进行了优化设计,在设计中考虑了多注电子束旋转偏移的影响,多注阴极与多注漂移管之间设计有足够的尺寸距离以避免电子束偏移轰击管壁.同时优化设计多注阴阳极结构与材料,使电场集中在阴极头并且分布均匀,降低阴极底座和阴极杆侧面的电场强度,以及采用发射阈值较低的石墨作为阴极头,使电子束集中从石墨阴极头的前端面发射,以提高强流相对论多注电子束的传输通过率,粒子模拟仿真强流多注电子束的通过率达到99%.在脉冲功率源上开展了验证实验研究,实验连续测量3 次取平均值,电子束电压为801 kV,电流为9.3 kA,电子束功率为7.4 GW,多注电子束的传输通过率约为92%.实验实现功率数GW 的强流相对论多注电子束稳定产生和较高通过率传输,有利于提高多注RKA的整体转换效率和器件工作稳定性.