心下型完全性肺静脉异位引流术后吻合口狭窄与非狭窄患儿的差异分析

董向阳,翟 波,李文静

完全性肺静脉异位引流是临床常见的先天性心脏病类型,心下型完全性肺静脉异位属于相对少见类型,主要是垂直静脉引流通道长导致下腔阻力增高,继发静脉淤血、肺动脉高压、心功能不全,机体处于低氧酸中毒状态,具有较高的病死率。一般经心脏彩色多普勒超声检查可明确诊断,一旦确诊后应及时接受手术治疗[1]。传统的心脏上翻法易造成心脏挤压损伤、温度升高,不利于心肌保护,且暴露左心房和肺静脉共汇难度大,不利于缝合,易造成吻合口狭窄、出血等并发症[2]。体外循环下左心房内吻合术是近年来比较热门的部分先天性心脏病治疗技术,心脏在原位状态下吻合,不需要长时间上翻或牵拉心脏,可减少左房内切口吻合暴露,对二尖瓣的保护作用好。缝合时可清楚看到缝合边缘情况,利于及时调整,为吻合提供良好的条件。但术后吻合口狭窄仍不能完全避免,对患儿的预后产生一定的影响[3]。本研究旨在探讨左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年1月—2018年1月在我院治疗的心下型完全性肺静脉异位引流患儿42例,其中男28例,女14例;日龄9~40(27.50±4.84)d;体重2.70~5.52(3.80±1.10)kg。纳入标准:①均经心脏彩色多普勒超声、磁共振成像、心导管等检测确诊;②均在我院行限期左心房内吻合术;③无其他心内畸形;④临床随访资料完整。排除标准:①合并有恶性肿瘤;②肝肾功能障碍者;③合并遗传代谢性疾病、血液系统疾病、免疫系统疾病者;④合并精神疾病者。

1.2 治疗及随访方法 所有患儿均接受静吸复合全身麻醉,常规建立体外循环。分别于主动脉和上腔静脉之间下方、右房右外侧分离出肺静脉共干、右侧上下肺静脉。沿肺静脉共干向左侧分离出左侧肺静脉分支、垂直静脉。心脏原位状态下观察共干静脉、垂直静脉与心脏的位置关系。分离出肺静脉分支后开始降温,在18~21 ℃时,阻断上下腔静脉、主动脉,打开右房壁、房间隔,于左房后壁做1 cm切口。心脏停搏后分离出肺静脉共干、垂直静脉后沿膈肌水平缝扎、切断垂直静脉,近端纵向切开至肺静脉共干。左房内切口行端-端缝合,采用自体心包片修补房间隔缺损。复温后开放主动脉,心脏自动复跳。术后早期采用心脏超声明确吻合口狭窄是否出现,出现吻合口狭窄病人均采取介入治疗。

记录术中体外循环时间、主动脉阻断时间、术后呼吸机辅助时间、住院天数。术后观察患儿预后及是否发生吻合口狭窄。对比术后有吻合口狭窄和无吻合口狭窄患儿性别、年龄、体重、体外循环时间、主动脉阻断时间、术后呼吸机辅助时间和住院天数。术后3个月采用心脏彩超测量肺动脉压力、右心室/左心室舒张末内径比值等指标。

1.3 检测方法 分别于治疗前、治疗后3个月采用心脏彩色多普勒超声测量患儿的肺动脉收缩压峰值、右心室舒张末内径、左心室舒张末内径,计算右心室/左心室舒张末内径比值。检测仪器为GE System V彩色多普勒超声心动图仪。

2 结 果

2.1 手术情况 42例患儿体外循环时间90~150(120.50±30.15)min;主动脉阻断时间50~70(50.42±8.84)min;术后呼吸机辅助时间72~175(95.50±12.84)h;住院天数7~29(18.20±4.57)d;术后有1例患儿因低心排血量综合征死亡,有1例患儿因消化道出血死亡,其余40患儿均治愈出院;经超声心动图检查,14例患儿存在吻合口狭窄,26例患儿无吻合口狭窄;术后3个月所有患儿左心室大小接近正常范围,心电图显示均为窦性心律,有9例患儿合并右束支传导阻滞。

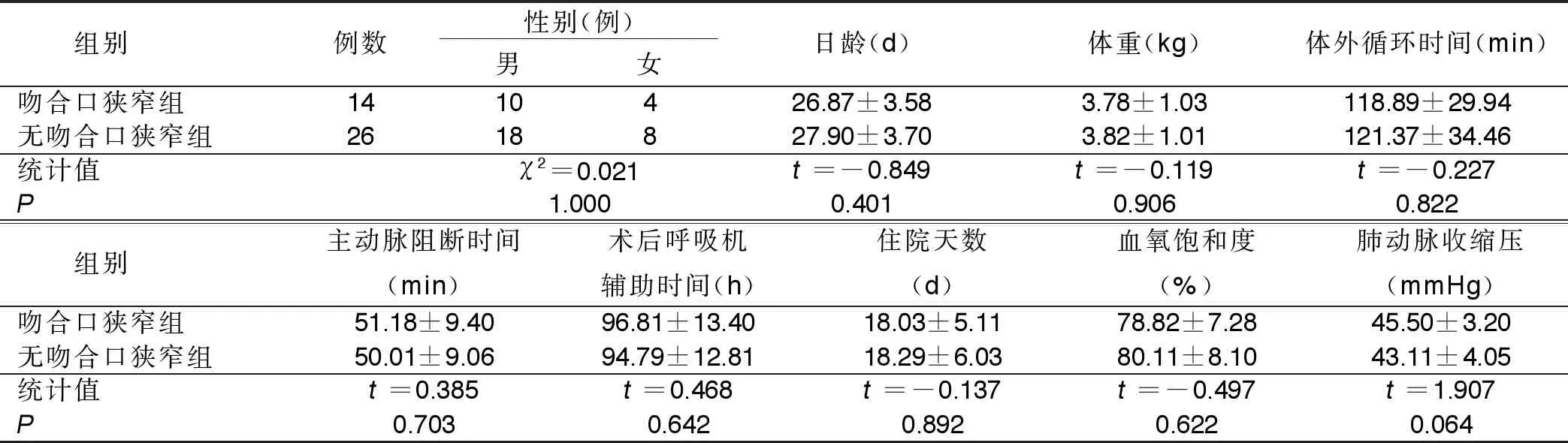

2.2 术后有无吻合口狭窄患儿临床资料比较 术后有吻合口狭窄和无吻合口狭窄患儿性别、年龄、体重、体外循环时间、主动脉阻断时间、术后呼吸机辅助时间、住院天数、血氧饱和度、肺动脉收缩压比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 术后有无吻合口狭窄患儿临床资料比较

2.3 术后有无吻合口狭窄患儿治疗前后肺动脉收缩压峰值比较 治疗后3个月患儿肺动脉收缩压峰值均较治疗前降低(P<0.05),且术后无吻合口狭窄患儿肺动脉收缩压峰值明显低于有吻合口狭窄患儿(P<0.05)。详见表2。

2.4 术后有无吻合口狭窄患儿治疗前后右心室/左心室舒张末内径比值比较 治疗后3个月患儿右心室/左心室舒张末内径比值均较治疗前降低(P<0.05);且术后无吻合口狭窄患儿治疗后3个月右心室/左心室舒张末内径比值明显低于有吻合口狭窄患儿(P<0.05)。详见表3。

表2 术后有无吻合口狭窄患儿肺动脉收缩压峰值比较(±s) 单位:mmHg

表3 术后有无吻合口狭窄患儿右心室/左心室舒张末内径比值比较 (±s)

3 讨 论

心下型完全性肺静脉异位引流患儿存在肺淤血、肺动脉高压,体循环血流量减少,早期死亡率较高。因此,一旦确诊后应及时接受手术治疗,以建立正常的肺静脉血流通道,纠正机体代谢性酸中毒[4]。由于心下型完全性肺静脉异位引流患儿的共静脉-垂直静脉走形与心脏位置关系特殊,手术难度较大,加之患儿年龄小、各器官、各系统发育尚不完善,进一步增加了手术难度[5]。传统的心脏上翻法需要长时间翻转心脏,对患儿心肌损伤大,双心房联合径路术后心脏水肿、心律失常风险高[6],尽可能地缩短主动脉阻断时间、降低术后肺静脉梗阻是手术成功的关键[7]。

将共静脉-垂直静脉与左心房后壁进行吻合是手术治疗心下型完全性肺静脉异位引流的技术核心,经左心房内径路有助于术中准确判断心房与共静脉-垂直静脉的对应位置关系,可直视二尖瓣等心内重要结构,避免误伤[8-9]。本研究采用左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流获得了满意的效果,首先常规建立体外循环,分离肺静脉、垂直静脉,再降温至深低温状态,阻断升主动脉,心脏停搏后沿膈肌水平缝扎,切断垂直静脉,远端缝合防止大出血,近端不缝合,纵向共干切开。左房内切口行端端缝合,采用自体心包片修补房间隔缺损[10-12]。本研究中所有患儿体外循环时间90~150(120.50±30.15)min;主动脉阻断时间50~70(50.42±8.84)min;术后呼吸机辅助时间72~175(95.50±12.84)h;住院天数7~29(18.20±4.57)d。这一结果提示,左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流后患儿恢复较快。术后有2例患儿死亡,其余40例患儿均治愈出院,手术成功率高达95.24%。2例死亡患儿可能与其合并肺炎、消化道出血有关。本研究发现,42例患儿中有14例患儿存在吻合口狭窄,26例无吻合口狭窄,吻合口狭窄率为33.33%。这一结果提示,左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流术后吻合口狭窄发生率较高。术后吻合口狭窄风险高可能是由于缝合吻合口时离左肺动脉较近,易造成吻合口狭窄、术后肺静脉梗阻[13]。本研究对比了术后发生吻合口狭窄和未发生吻合口狭窄患儿的一般资料、术中及术后情况,发现两组患儿性别、年龄、体重、体外循环时间、主动脉阻断时间、术后呼吸机辅助时间和住院天数等差异均无统计学意义,这一结果提示吻合口狭窄的发生与性别、年龄、体重等因素不具有相关性。

本研究还发现,未发生吻合口狭窄的患儿治疗后3个月肺动脉收缩压峰值、右心室/左心室舒张末内径比值均明显低于有吻合口狭窄患儿。结果提示,吻合口狭窄是影响左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流效果的危险因素,可引起肺动脉高压、心室扩张,对患儿的预后不利,需要再次手术治疗以解除肺静脉回流障碍。超声心动图可以观察到吻合口狭窄,并可探知肺动脉高压,为二次手术或介入治疗提供诊断依据[14-15]。

综上所述,左心房内吻合技术治疗心下型完全性肺静脉异位引流有较好的效果,术后吻合口狭窄患儿肺动脉收缩压峰值、右心室/左心室舒张末内径比值高于无吻合口狭窄患儿。