最后1公里?不,是最后500米

吴洋洋 王一越

家住合肥望湖城的陈玲玲一家,生活的大半消费都是在社区周边完成的。

一天24小时中,刨去早上8点到傍晚5点30分的上班时间,以及通勤路上用去的两个小时,陈玲玲一家剩下的时间要么待在家里,要么周末待在肥西的父母家——大人在家补觉、刷手机,女儿出门上兴趣班。

陈玲玲出生于1983年,2008年结婚,如今有一个9岁的女儿,一个3岁的儿子。结婚前,她和当时的男朋友也是现在的丈夫吃遍了合肥的大街小巷。结婚后,夫妇二人大部分时间都在忙与孩子有关的生活:教育、换季服装以及营养保障。丈夫负责孩子的一日三餐、送女儿去兴趣班,陈玲玲负责为孩子挑选衣物和营养品。

衣服、营养品、日化甚至床垫,陈玲玲都热衷网购,点点手机就完成。剩下的教育,以及与吃有关的东西,则在社区周边解决。在她所居住的望湖城小区,有多家水果店、生鲜店、药房,以及教培中心。

工作日,一家人的日程表几乎固定,早上8点左右大人上班,女儿去学校,晚上大概7点到家。小区门口的商业街在他们的固定动线上。

整个望湖城住宅项目的常住人口近10万人。需求稳定、动线可预测,像陈玲玲这样居住在大型封闭小区的城市核心家庭,是线下连锁品牌和线上流量平台共同争夺的消费对象。在城市商业话题中,社区的价值,正在反超商圈的概念。

美团买菜的配送员穿梭于北京常营地区的小区。

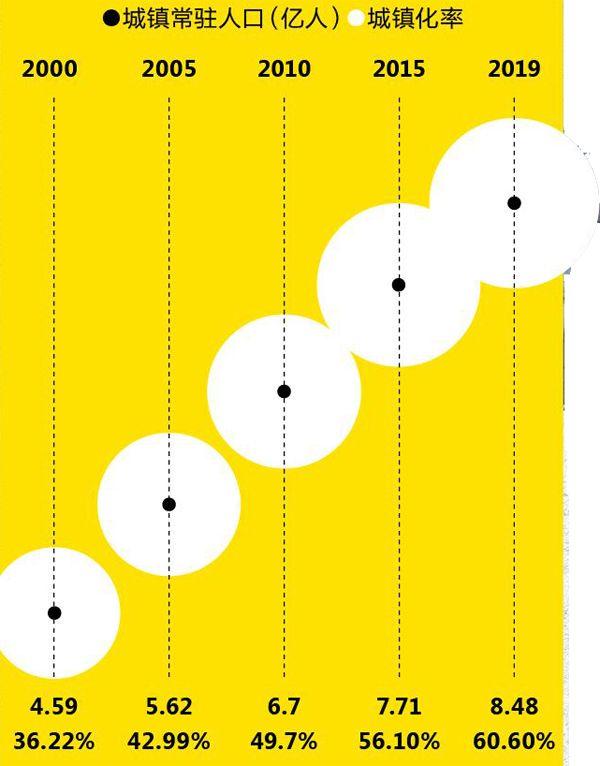

中国的城镇化率逐步上升

数据来源:国家统计局

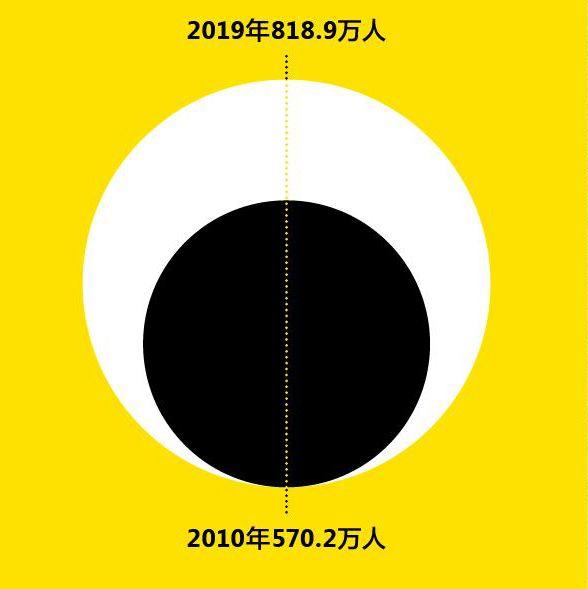

合肥市的人口变化

数据来源:安徽省统计局

互联网创业者对于社区消费潜力的觉知,并非始于2020年—后疫情时代。从2010年的团购大战算起,10年时间内,基于社区这个地理维度的创业风口,已刮过至少七八轮—外卖、社区O2O、到家服务、前置仓、新零售、社区团购……在这些淘金者眼中,社区里的居民和他们的日常生活被视为“天然流量”。

与此同时,以合肥为例,2015年之后就出现了谊品生鲜、生鲜传奇、邻几便利店等多个面向社区开店的线下连锁品牌。在南方,钱大妈和百果园也分别进驻广州和深圳的小区,两个品牌常常是隔壁邻居。这些连锁品牌都围绕社区开店,面积约200平方米,多数仅聚焦一个品类—生鲜。2019年以来,风险投资交易撮合机构穆棉资本关注过数十个这样的连锁品牌。

从城市化到社区化

到底什么是“社区”?我们要研讨的这个重要概念,与开发商建起的住宅小区,或者是行政体系中的街道和辖区都不同,它是经由居民、商業经营者、社会团体相互交织和互动之后才能形成的产物。过去5年,以社区而非城市为单位组织流量,是线上互联网公司和线下零售商最同步的一次。

2010年前后,网购渐成中国年轻消费者新的消费习惯,越来越多的快递车开始在居民小区里进进出出。而彼时国内各大城市实体商业的关键词依然是“商业综合体”或者“购物中心”,时髦一点的叫法是shopping mall。这些购物中心动辄数万平方米,它们抢占城市核心地带的交通枢纽,很多直接在地铁站上建起商场,试图吸引整个—至少半个城市的人流。

01 合肥距离大溪地小区最近的一家传统菜市场。

02 一辆以前为申通快递做配送的电动三轮车如今改成了美团优选的自提点。

03 为了挤进居民楼下,生鲜传奇推出面积砍半的“小鲜店”。

04 社区型连锁超市谊品生鲜打出“24小时折扣店”的口号。

万达和大悦城是当时市场上最受消费者和投资者关注的商业地产公司。伴随购物中心的大量建设,一些业态也进入快速上升期:沃尔玛为代表的大卖场成为标配—2009年,沃尔玛在中国内地新开门店53家,这个纪录保持至今;电影市场也在那个阶段迎来了大爆发,2010年至2011年的两年间,中国电影银幕增加了6918块—2010年之前,中国银幕总数也才6200块。

与此相反,消费者家门口的街边店开始消失,开发商没动力经营社区商业物业。

“如果不是为了拿地,没有开发商愿意做社区商业。”中商数据CEO周长青对《第一财经》杂志说,政府希望社区持续保有活力,所以竞拍土地时,都会要求开发商将其中20%左右的面积拿来建商业物业。这个比例逐年提高,但开发商宁愿把这些物业散售,也不愿长期持有和运营—它们可以招募的连锁化品牌也很少。

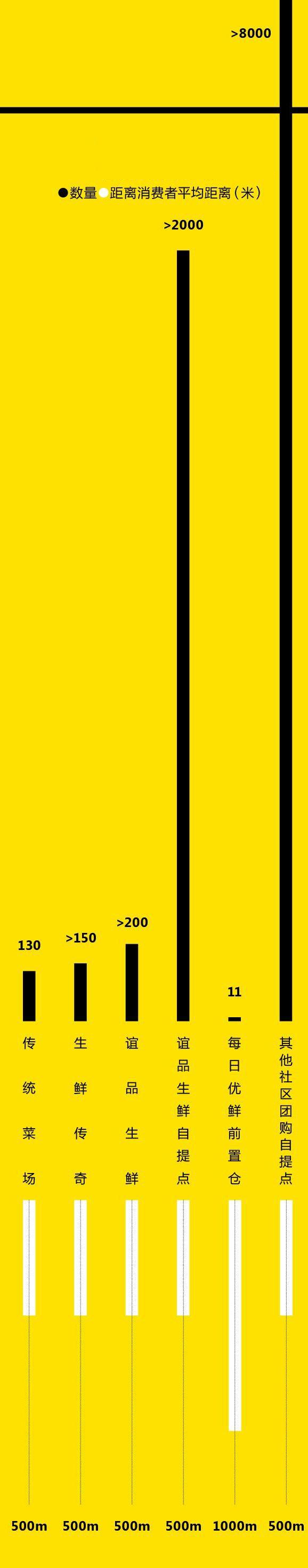

合肥传统菜场与现代生鲜零售的密度差异

数据来源:公开资料及采访素材整理

这种局面在2015年以后有所改善。仅合肥就出现了谊品生鲜、生鲜传奇、邻几便利店等实体连锁零售品牌。

又过了几年,通过微信群或小程序组织订单的预售平台也将它们的触角伸进小区。它们设立的自提点,密度不亚于线下对手的实体店。在合肥的繁华社区,生鲜传奇开设了3家门店,拼多多在那里设立的自提点数量也是3个。在合肥工业大学附近的学林雅苑社区门口,本地社区团购平台呆萝卜的自提点和生鲜传奇是紧挨着的邻居。

仅2020年,风险投资基金砸向这个赛道上几家头部公司的资金就达几十亿美元。其中,谊品生鲜2020年从腾讯手中拿到的融资高达25亿元。

支撑这些创业者和投资者豪掷资金的是一个共识—中国的城市化红利。根据中国国家统计局的数据,2011年中国城镇化率首次超过50%,达到51.27%。2019年这个数字攀升至60.6%,对应的城镇人口为8.48亿。

仍以合肥为例,2010年,它的城市人口为570.2万,2019年增长至818.9万。与此同时,城市面积和小区数量也在迅速扩充,整个二环以外的城区都是2010年之后新建的新城面积,超过老城面积。城区半径原本只有8公里,10年后变成了20公里。很多新小区已经建到了巢湖边上,距离合肥最古老的淮河路商业街就有20公里远。

严格一点说,陈玲玲夫妇算是在城镇化浪潮中的“新合肥人”。她随父母最早的居住地原来属于肥西县,2002年村庄拆迁,18个月后她的家庭就拿到了开发商承诺的“回迁房”。

合肥新增的300万人口中,既有陈玲玲这样的“新市民”家庭,也有从周边县市进入省会城市的打工者、公司人。距离陈玲玲所在的望湖园小区向南11公里,就是江淮汽车所在地。

这些被城市化迅速裹入其中的人生活花销都更高了。

结婚前,陈玲玲去男朋友家吃晚饭,饭桌上常常只有一个菜。如果晚饭是面条,四口人的晚餐就只是面条,另外单独的菜也会取消。这种时候,陈玲玲常感觉吃不饱。

2008年,陈玲玲和男朋友结了婚。过几年又添了一双儿女,仍是四口之家,饭桌上的菜却增加了。“平常三四个菜,一个汤,有时候还会做6个。”陈玲玲说,女儿早餐时点菜晚饭想吃什么,负责做饭的丈夫一般都会满足。

围绕生鲜出现过的运营模式

数据来源:公开资料及采访素材整理

不仅仅是餐桌,新四口之家每月的家庭开支超过1万元。花费最大的是陈玲玲给女儿报的两个培训班,周六学国画、周日上舞蹈课。开支水平仅次于教育的,是小孩子的“吃穿用”,每次换季,她就要给两个孩子从头到脚新买一遍。然后才是食物。各项花费加起来基本就是夫妇二人在合肥的月薪总和。

反过来,他们可以自由分配的时间越来越少。“眼睛睁开就要起来出门上班了。下班回到家就有饭要做,晚饭后还要辅导孩子写作业。”陈玲玲描绘工作日全家每天的生活时这样说。

周末,她会更忙碌。周五下班后,夫妇两人出发去肥西的父母家;周六下午,陈玲玲陪小儿子在肥西,丈夫送大女儿上国画培训班;周日,两人再送女儿去上舞蹈班,然后返回父母家接儿子,三人再去接舞蹈班下课的女儿,返回自己的住处。一个周末就结束了。

“我们就一直在路上奔波。”陈玲玲说,他们一家的活动空间基本都保持在合肥的南部,很少往北去到市中心—也没有时间去。

合肥和陈玲玲代表的中产家庭是中国城市化的缩影。在北京,一个城市家庭的生活节奏比陈玲玲家还要快。

张健家住北京朝阳区常营万象新天社区,从周一到周五的工作日,他几乎没有时间在家吃饭,全家人只有周末才能凑在一起。每个周末,他早上醒来第一个动作,就是转身拿起压在枕头下的手机,点开某个买菜App为张罗全家的中午饭采购食材。

他的手机桌面有一个归纳同类应用的文件夹叫“买菜”。里面放了7款应用—美团买菜、叮咚买菜、京东到家、盒马、永辉生活、本来生活。除了最后一款主要用来买些特色食材,其他全都是满足他日常随机采购需要的,“快”是最大的诉 求。

一家人的周末议程排得比上班还满。周六上午,妻子送儿子去美术班上课,然后自己去健身房Keepland上一節尊巴团课。下午,张健通常要去干洗店送取衣服,然后陪儿子去游泳。周日下午稍微能喘口气的时候,他才能带全家人一起泡在一家离家不到1公里的西西弗书店。这是他少有的可以喝杯饮料刷刷手机的一两个小时。好在离家近,否则他连这放松时间也没有了。

从大社区到小家庭

国家统计局公布的相关数据显示,2019年中国人口净流入超过100万的城市超过25个。

关于城市,《城市的胜利》的作者爱德华·格莱泽曾提出过一个被广泛接受的理论,即城市之所以能成为全球通行和追逐的居住形式,就在于它的规模化—因为有密度足够高的人口,居民就能以更低的成本共享图书馆、电影院、美术馆、医院……这种将丰富的公共服务视为城市规模经济产物的逻辑,放在对社区的商业潜力考量上,同样成立。

2013年,当时还在永辉担任华东大区总经理的江建飞,最早看到了社区里的机会。他抛弃了永辉用生鲜引流、实际仍然做大卖场的大店模式,推出面积只有三四百平方米的小店,以合肥为首个落地城市主銷生鲜,选址直接就在合肥各小区的门口。

一年后,原本负责乐城超市业务的王卫也把大卖场“拆”了,品类齐全的大超市被拆成零食、宠物、文具、餐饮、生鲜等共7种垂直品类店。2015年,第一家主打生鲜零售的生鲜传奇门店在合肥香樟雅苑小区门口开业。

那一年,中国零售业都在讨论中国的便利店要井喷,理由是中国的人均GDP要达到5000美元。“我注意到了这个问题,但发现泰国、菲律宾的便利店(生意)都很好,北京的便利店(生意)却不好。我就认识到,便利店和经济的关联性不大,和居住方式的关联性更大。”王卫说。他在调查中发现,中国没有所谓的2公里商圈,只有500米—若要找到1万人,在欧洲需要半径5公里,亚洲其他国家需要2公里,在中国只需要500米。

而且,王卫认为,“全世界都是贫富混居,但中国的房价就是阶级的滤纸。”

生鲜传奇的开店团队,不再调研消费者,也不在店门口数人流,而是直接看小区房价—只要房价超过1.5万元/平方米,意味着小区内住的是中产阶级,然后询问物业“小区有多少户”。

“一旦有了孩子,在家完成一日三餐的可能性就大大提高。所以我们不做个体,也不太看重年轻人,我们做家庭。基本上有1000户就有1万元的销售,2000户就是2万元。”王卫说,他们很多店都是在小区住户还没入住时就开了。

看上这种同质流量的不只是实体从业者,还有互联网背景的公司。

合肥的呆萝卜、湖南的兴盛优选和北京的十荟团,是2018年前后第一批通过在小区中寻找团长、建立销售链条的初创公司。2020年下半年,滴滴、美团、拼多多等大公司也进来了。

促使互联网公司入场的直接原因是线上流量瓶颈。“大概2015年、2016年左右,线上线下的获客价格在趋近,甚至线上流量会变得更贵。”穆棉资本联合创始人孙婷婷说。

大公司当中,阿里巴巴最先明确了从线下获取流量,在2016年提出“新零售”,但它并没有立刻瞄准社区,而是先后收购了银泰和大润发,投资建了盒马—还是大店,辐射半径3公里。

既知道用户住在哪儿,又知道用户几点回家、出行频次与活动范围的滴滴,2020年6月成立了一个预售模式的社区团购电商平台“橙心优选”;美团7月上线了同类产品“美团优选”,之后,拼多多也进来了,还有一些地产公司,包括碧桂园、万科和宝能。

这些预售模式的团购平台,首先选中的第一类商品同样是生鲜—不是因为它们可以比实体店做得更好,而是因为买菜是一个高频的需求。“(从对消费者的服务频次上说)可能仅次于它的就是外卖。”孙婷婷说。

在这种流量思维下,生鲜团购只是第一步,很多有野心的公司都寄望于在生鲜的基础上叠加新品类,从而在未来成为一个全品类的电商平台,创造一种从社区起步的所谓“颠覆式创新”。

流量一词诞生之前,没有多少人看得上卖菜这个生意,因为既辛苦,又难以赚钱。然而有了流量加持,情况变得大为不同。

有段时间,生鲜传奇店里的白条猪肉卖22元一斤,多多买菜的五花肉—白条肉中最贵的那一种仅售价14元/斤。“它不计成本,你怎么去跟它竞争?”生鲜传奇CEO沈华烽对《第一财经》杂志说,这些公司玩的是一种“卖500亿元,亏100亿元,但是股价上升200亿元,最后从股市上挣100亿元”的资本游戏。

不过,沈华烽也承认一个事实:“消费者更懒了”。

橙心优选2020年夏天进入合肥,生鲜传奇推出了比原有门店小一半的“小鲜店”并挤入小区内部,从而进一步缩短到店距离,增加消费者在实体店而非手机上下单的概率。

谊品生鲜以更激进的方式应对这些从另一个维度闯进来的互联网对手。2020年,它曾提出当年要开出650家门店,在当时既有800家门店的数量上翻倍。同时,它还在已进驻的各个城市都开出了类似于社区团购的预售,仅在合肥的自提点数量就超过2000个,是其在当地门店数量的10倍。

谁能坚持到最后

生鲜只是以社区为维度争夺消费者的“前菜”,当了两个月的团长之后,钟英发现,这些所谓的“买菜”平台上其实什么商品都有。

只卖菜的团购平台的订单在减少。钟英每天在合肥大溪地小区附近接到的团购订单中,美团优选和多多买菜每天的订单已分别爬升至300单和100单,反过来,更早进入市场的十荟团的订单下滑到了个位数。

她自己经营的便利店里卖的酒水饮料、牙膏、卫生巾,美团优选和多多买菜的平台上都有,除了没有香烟,连五金、地漏都不缺。而且,它们价格更便宜。同样一款莫斯利安的燕麦黄桃味酸奶,钟英从批发商那里拿货都要58元或60元一箱,在多多买菜的平台上,这款酸奶直接定价49元。

钟英干脆直接把多多买菜当成进货平台,因此减少了去其他批发商那里拿货的次数。阿里零售通的销售员发消息跟她说,“帮忙订点货吧,下一单也行。”钟英没有理会,她计算过,“在他们那儿买388元才起送,不如从多多(买菜)买,不仅便宜,满30元还会再送一张减5元的券。”

不过钟英店里总的进货量也在变少。“以前过年的时候,牛奶都卖得特别快,还有礼盒、高端烟酒。但今年反正不能像往年一样备那么多货了。”钟英指着门口堆放着的数箱牛奶说。她自嘲自己是“美团和多多的搬运工”,每天大部分时间都在帮前来自提团购商品的居民拣货、确认订单,自己的门店反而成了副业。

中国互联网产业围绕社区制造过的风口

数据来源:公开资料及采访素材整理

几天前,美团优选和多多买菜的地推又找上门,调研包括钟英在内的小区门店的店铺“春节期间是否营业”,钟英至今没有给他们答复,她害怕这些大平台营业了,她就营业不了。

每个进入门店提货的人,钟英基本都认得,不用对名字,她就能立刻告知对方买了哪些货、放在哪里。有时候,一些关系更近的小区居民还会不顾其他平台的低价,选择照顾她的生意。毕竟从2014年拿下这个紧挨着大溪地小区门口的黄金位置,钟英跟这个小区的居民打交道已有6年。

2015年之前的天猫超市、京东,她经历过了,生意基本没有影响。2017年,同一条街上的牛肉汤店、烧烤店因油烟问题被楼上居民投诉,当地政府用行政命令将它们迁走,食客在吃喝过程中会顺便进店消费的酒水饮料、香烟和纸巾需求也一下子消失了,靠着帮圆通等快递公司在小区门口收发快递补贴门店损失,钟英也挺了下来。2018年,她没有犹豫就签下了门店的第二个4年租期。2019年,十荟团、呆萝卜开始团购卖菜,钟英几乎没什么感知。但这一次,她心里没底了。

2015年王卫“分拆”乐城超市后新设立的7个垂直品类连锁店,目前只有生鲜和零售店这两种活下来,成为生鲜传奇和乐大嘴两个品牌。另外的宠物店、文具店、餐饮店,王卫团队在尝试一段时间后都选择了放弃—这些品类中,宠物店和餐饮店都需要更加专业的人手,孵化任何一个垂直品类,开出上百个连锁店,都需要时间和资本。

不过,沈华烽认为,通过进一步扩大规模、提升门店密度,凭借连锁化的力量,他们起码能让目前聚焦的生鲜品牌在社区中生存下来。在一些面积稍大门店的门口,他们会放置板凳,吸引小区居民闲坐,把门店当成社区的社交场所。

“日本的现在就是20年后的中国。”沈华烽说,城市化的下一步将是老龄化,届时,服务社区还需要依赖开设在社区里的门店和人。

应采访对象要求,文中陈玲玲、钟英为化名