中国生猪养殖粪污资源化利用效率及其趋势——基于2006—2017年数据的分析

唐莉,王明利,石自忠

中国生猪养殖粪污资源化利用效率及其趋势——基于2006—2017年数据的分析

唐莉1,2,王明利1*,石自忠1

(1.中国农业科学院 农业经济与发展研究所,北京 100081;2.中央财经大学 中国经济与管理研究院,北京 100081)

以生猪养殖业发展数据及产排污基本技术经济参数等为支撑,运用SFA-Malmquist等方法,定义粪污资源化利用效率和环境全要素生产率等指数,分析了2006—2017年中国生猪养殖粪污资源化利用效率及其趋势。研究表明:中国生猪养殖业仍属于“资本投入型”产业,粪污资源化高效利用和适度规模化养殖是生猪养殖经济绿色增长的关键;环保约束下生猪养殖环境全要素生产率增速放缓,其增长具有规模异质性、时变特征和区域特征,环境全要素生产率在不同规模间的主要驱动因素不同,技术效率与技术进步存在此消彼长的特征,中规模具备增长潜力,而大规模的增长优势显著下降;中国生猪养殖业的绿色发展务必兼顾粪污资源化利用效率与养殖技术效率,同时注意不同规模在不同养殖发展区的优势。

粪污资源化利用效率;环境全要素生产率;技术进步;技术效率;生猪养殖

一、问题的提出

据国家统计局的《第一次全国污染源普查公报》数据:农业源污染物占污染物总排放的半壁江山,而畜禽养殖污染是农业源污染的主要来源,其中化学需氧量(COD)、总氮(TN)和总磷(TP)分别占总污染的95.78 %、37.89 %和56.43 %。2020年农业农村部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于做好2020年畜禽粪污资源化利用工作的通知》指出,应坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径,以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向,聚焦生猪规模养殖场,全面推进畜禽粪污资源化利用。生猪养殖带来的负外部性十分典型,主要表现为养殖场的粪污对水体、大气、土壤、人体健康及生态环境造成直接和间接影响,而有效的环境全要素效率测度可真实精准地评价生猪养殖的情况,有助于寻找出针对不同规模、不同区域生猪养殖可持续发展的政策改进突破口。

有关中国畜牧业全要素生产率研究的分水岭在于是否纳入环境污染因素,仅以劳动和资本等传统要素对畜牧业全要素生产率进行测算[1-3]或简单地对畜牧业污染物排放进行统计性描述和计算[4-7],则一定程度上割裂了畜牧业效率与环境的紧密联系,不能真实地反映生产实际。畜牧业环境全要素生产率研究可分为畜牧业整体和具体产业两大视角。就畜牧业整体而言,除了传统要素投入以外,部分学者将碳排放量、污染物总量、化学需氧量、总氮、总磷等环境指标纳入其中,得出了较为一致的结论:中国畜牧业尚未达到生态环境协调发展阶段,忽略环境污染因素会高估畜牧业全要素生产率,且环境全要素生产率的稳定增长由技术进步支撑,而技术效率一直低位运行[8,9]。就具体产业而言,不同畜种、不同规模和不同区域的环境全要素生产率变动诱因相异,基本可以归纳为技术进步因素、劳动生产率因素以及管理因素。朱宁等[10]将蛋鸡的污染物排放量作为环境指标测算得出,环境全要素生产率呈下降趋势,环境效率低于技术效率呈“U”型变动趋势。崔姹和王明利[11]从温室气体排放角度分析奶牛规模养殖环境全要素生产率结果表明,小规模主要依赖技术效率,而中、大规模受技术进步影响较大。也有学者[12-15]采用碳排放量、污染物消减量以及氮盈余量等环境指标对生猪养殖环境全要素生产率进行测算,结果表明环境因素对于生猪养殖全要素生产率的负向抑制作用显著,环境全要素生产率在规模、区域间差异明显。Reinhard S等[16]根据过剩氮、过剩磷等环境有害物质以及直接与间接能源消耗指标测算了荷兰奶牛养殖环境效率的得分,通过对比平均效率、综合效率的分值,有效评价了不同方法的优劣,并提出了环境综合效率提升的有效措施。

环境全要素生产率研究方法与传统全要素生产率大体一致,较为成熟的方法包括两种:分别为动态非参的DEA-Malmquist数据包络分析方法[17,18]和SFA-Malmquist动态有参的随机前沿分析方法[19-21]。两者均以距离函数为基础,通过投入产出数据构建前沿面对效率进行动态测算。DEA-Malmquist通过线性规划的方法构建多维产出,但不能够剥离随机效应对产出的影响;SFA-Malmquist只能对单一产出进行计算,构造同时包含了噪声、测量误差以及外生干扰的唯一前沿面,具有更广的适应性、更加稳定的测算能力[22]。纳入环境变量的方式分为产出型和投入型两种方法,以DEA-Malmquist为主的产出型方法兼顾“期望”和畜牧业面源污染所造成的粪尿过量排放等“非期望”产出,对于“非期望”产出一般采用“非期望产出乘以负1”法和“多产出”法处理;以SFA-Malmquist为主的投入型方法则是将环境污染成本内部化为投入要素处理。

综上,已有关于中国畜牧业环境全要素生产率的研究十分丰富,然而,对于中国生猪养殖,学者们单一关注产污量、排污量和碳排放量,鲜有人从资源化利用角度展开分析;环境污染指标多采用碳排放、氮盈余、粪尿总量等,没有重视重金属元素对环境的污染作用,或者只是将N、P、COD等产排污量进行简单的加总,没有在排放端进行标准化处理,导致测算结果的科学性和有效性存疑。另外,SFA-Malmquist方法相比于DEA-Malmquist方法采用线性规划构建多个前沿面具有更好的适应能力,并且对全要素生产率的拆解也更有优势。基于此,本研究拟在已有研究的基础上,以生猪养殖业发展宏微观数据及产排污基本技术经济参数等为基本数据支撑,运用SFA-Malmquist方法测算中国四大生猪养殖发展区不同规模生猪养殖的环境全要素生产率及其分解指标,科学定义并测算粪污资源化利用效率指数,探索生猪养殖资源化利用效率以及环境全要素生产率的变迁,分析引起环境无效率的主要因素,寻求效率冗余的主要原因,尝试为养殖主体提供新思路,辅助差异化政策的制定。

二、理论分析与模型构建

1.理论分析

近年来,环保政策从“末端粪污处理模式”向“前端环境规制模式”转变,能源再利用的奖惩政策、产业发展相关规划以及“大气十条”“水十条”和“土十条”等环境规制密集出台,倒逼中国生猪养殖业转型升级。环保约束收紧的大背景下,客观评价中国生猪养殖水平至关重要,生猪养殖全要素生产率的研究务必要兼顾环境要素。诠释生猪养殖环境全要素生产率的外延和内涵主要可以从三个方面进行。首先是生猪养殖的劳动、资本等资源化利用弹性。弹性能够直观地反映投入与产出相关关系,且具有两个重要性质,一个是矢量性质,弹性为正意味着投入与产出呈现正相关关系,相反则是负相关关系;二是大小性质,弹性越大表示投入对产出的影响越大,而弹性的大小也一定程度上能够定性产业属性,一般来说劳动密集型产业的劳动弹性相对较高,而资本密集型产业的资本弹性相对较高。资本密集型产业较依赖投入的增加而实现增产,而一定程度上对技术研发和管理的提升不够重视。这些均能够间接影响环境全要素生产率的增长。其次是考虑环境要素的生猪养殖全要素生产率的变动情况。在环境约束的大背景下,资源化利用一定程度上导致了环境成本的内部化,生猪养殖企业要想实现环境达标必须付出一定的成本,例如沼气池、水肥一体化、除臭网等环保设备和工人工资、水电等费用,而成本的增加会一定程度上影响收益,导致私人成本的社会化,如果割裂环境要素与传统投入要素的联系将会影响全要素生产率的评价精度。因此,生猪养殖全要素生产率的测算不仅要考虑技术进步和技术效率的影响,更需要将环境要素纳入分析体系当中。最后是粪污资源化利用效率、技术效率和技术进步。资源化利用效率与技术进步是粪污消纳能力的一种体现,现值越高代表传统技术向新环保技术的创新推动越快;而技术效率代表现有的先进绿色养殖技术的推广和扩散能力。三者都是直接对环境全要素生产率增长的分解和诠释。另外,规模和区域也一定程度上影响三项分解指标的表现。

2.方法与模型

采用SFA-Malmquist方法测算环境全要素生产率,随机前沿函数的基本形式为:

与传统C-D生产函数相比,超越对数函数增加了交互项、平方项,更具包容力。因此,本研究采用超越对数形式,具体如下:

由于超越对数生产函数的系数不能直接反映投入对产出的影响,所以进行如下弹性测算:

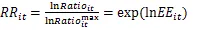

基于此,SFA-Malmquist随机前沿模型可以用于测算技术环境全要素生产率()及其分解指标,包括技术效率()、技术效率增长率()、技术进步()和粪污资源化利用效率()。

第一部分为环境全要素生产率(),是技术效率增长率与技术进步增长率的乘积。

第二部分为技术效率()、技术效率增长率()和技术进步(),分别表示第个DMU在时期的技术效率、从第期到1期第个DMU技术效率的变化、技术进步的变化。

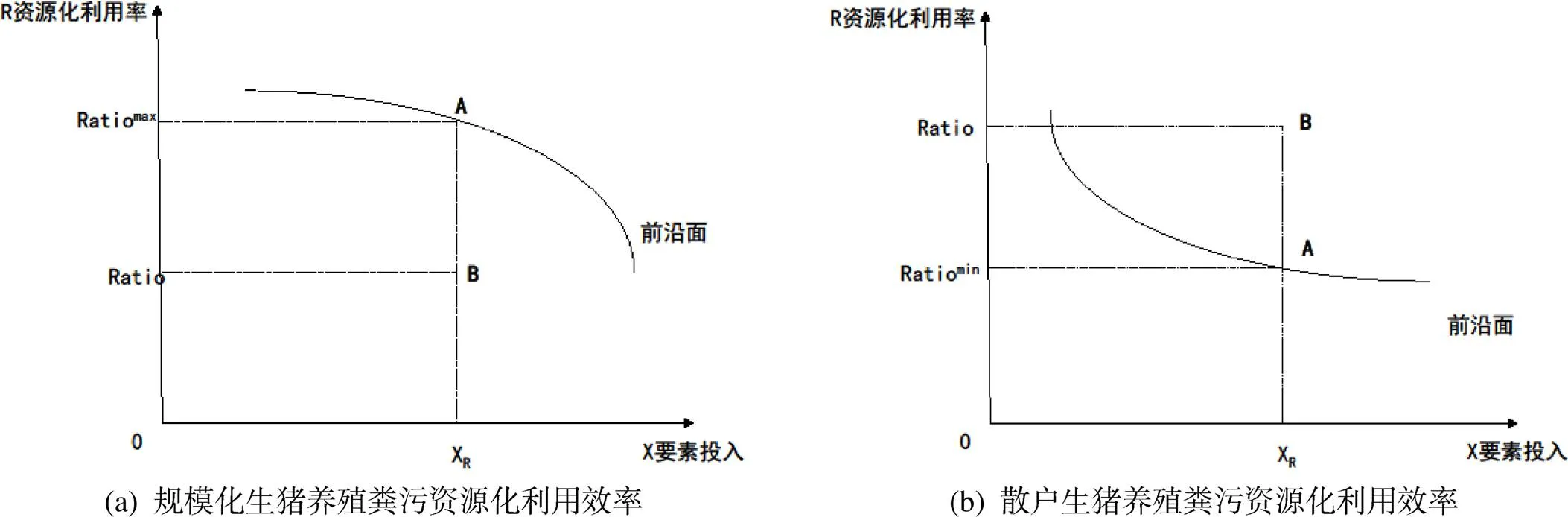

第三部分为资源化利用效率(),根据Kopp提出的非径向概念,引入如下假设:当前要素投入量为X,等标资源化利用率为,即在B点进行生产;假设不存在技术效率损失时,即生产处于生产前沿面上,规模化最大资源化利用率用max表示(图1a),散户最小产污量用min表示(图1b),A点为最优生产点。

图1 粪污资源化利用效率测算示意图

由于中国生猪养殖业具有显著的规模差异,规模化养殖与散户养殖的粪污资源化利用效率的测算方法略有差异。

3.数据与变量说明

(1)数据来源及说明。研究数据主要来源于《全国农产品成本收益资料汇编》《中国畜牧业统计年鉴》《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》《中国统计年鉴》《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》以及相关参考文献。

第一,时间选择。2006年是中国畜牧业环保约束收紧的分水岭,随着政策的出台,可划分为四个阶段:第一阶段,环保政策宽松期(“十五”期间),畜禽养殖污染物排放标准第一次明确,标志着生猪养殖业“绿色时代”的到来;第二阶段,环保政策收紧期(“十一五”期间),环保约束从定性向定量转变,标志着生猪养殖业环保步入新历史阶段;第三阶段,环保政策密集期(“十二五”期间) ,“大气十条”“水十条”相继而出,禁养区域更加细化,标志着环保约束的收紧;第四阶段,环保政策爆发期(“十三五”期间) ,“土十条”“新环保法”以及资源化利用等相关政策爆发性出台,将环保约束推向高潮。根据数据的可得性以及近年来环保约束情况,本研究拟对2006—2017年的生猪养殖情况进行分析。

第二,空间选择。按照《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中数据分类方法,将全国31个省份划分为华北、东北、华东、中南、西南、西北六大区域,根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》和《全国农产品成本收益资料汇编》数据,测算出各省对应不同规模的技术效率、技术进步以及环境全要素生产率。再依据《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》的分类标准划分四大生猪养殖发展区:1)重点发展区,包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省,是传统生猪养殖主产区,是稳定中国猪肉供给的核心区域;2)约束发展区,包括京津沪和南方水网地区,受到资源环境条件的限制,发展空间有限;3)潜力增长区,包括东北4省和云、贵2省,发展环境好,增长潜力大;4)适度发展区包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏7个省份,生猪养殖基础薄弱,自然资源差异大。

第三,规模选择。为了对应和衔接不同来源的生猪养殖数据,研究依据《全国农产品成本收益资料汇编》《中国畜牧业统计年鉴》以及《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中对规模的定义,根据实际情况重新划定散户、小规模、中规模以及大规模:散户采用年出栏量小于50头作为标准,规模化划分是年出栏量大于等于50头为标准,规模化依据出栏量的不同划分为小规模(50~99头)、中规模(100~1000头)和大规模(大于1000头)。

表1 随机前沿超越对数函数变量说明

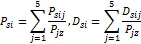

(2)变量说明(表1)。第一部分为产出指标()。不同学者选择的产出指标并不相同[12-14,22,23],大体可归纳为生猪养殖业实际总产值、出栏量、养殖场数量或单位净增重。然而,通过对比FAO数据库、《中国畜牧业统计年鉴》和《中国统计年鉴》的生猪养殖存、出栏量,不难发现不同渠道获得生猪养殖出栏量数据并不完全一致(这与张晓恒等[12]分析结论相同)。因此,本研究采用单位净增重(即单位生猪出栏重与仔畜重的差值)作为产出指标。有效规避了由于有争议的数据导致结果有偏的风险,并且一定程度上消除了数据间的多重共线性。

第二部分为传统要素投入指标:劳动投入()、资本投入()和时间趋势变量()。迄今为止,学者们尝试根据C-D函数对生产要素进行分类,大部分学者选择资本和劳动作为主要投入变量,但是不同学者变量选择略有不同。王明利和李威夷[20]、易青等[8]在此基础上分离出饲料投入;李欣蕊等[13]分离出仔猪投入;左永彦、虞祎等[14,23]采用直接与间接投入,增加了市场、交通等外部变量。综合考虑变量的可得性和有效性,本研究最终选定三个传统变量。

第三部分为环境要素投入指标,粪污资源化利用率()。目前,学界对环境要素变量的设计主要划分为两类:一是污染物排放量,主要采用碳排放、TN盈余量和TN、TP、COD污染物总排放进行测算。二是污染物产生量,主要采用TN、TP、COD产生量进行测算。鲜有人同时考虑生猪养殖产、排污量,以粪污资源化利用率作为环境要素纳入投入变量。本研究根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》产排污系数指标测算不同规模、区域生猪养殖的产排污总量,并且除了传统分析中的TN、TP、COD外,增加了Cu、Zn污染量的统计。值得注意的是,由于等量的污染物对环境的影响程度不同,生猪养殖日产污染量的简单加总并不能反映对环境的实际影响。因此,根据《地表水环境质量标准GB3838—2002》中Ⅲ类水质标准,对产排污量进行等标计算,全新定义了粪污资源化利用率作为新的环境投入变量。根据本研究团队已有的研究基础[24],等标资源化利用率的测算可以由三步实现。

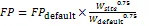

第一步,产污量计算。

第二步,排污量计算。

式(13)—式(14)中,PD分别表示实际产污量和实际排污量;()()分别是仔畜重和出栏重;DAY是养殖周期;()、()分别是保育期和育肥期的产污系数,()、()分别是保育期和育肥期排污系数;default分别是实际和参考产污系数,default分别是实际和参考排污系数;sitedefault分别是实际生猪体重以及参考体重;是干清粪处理的比例(表2)。其中,是规模;为省份,=1,2,…,5分别为TN、TP、COD、Cu、Zn污染物。

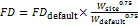

第三步,等标资源化利用率计算。根据《地表水环境质量标准GB3838—2002》中Ⅲ类水质标准, TN、TP、COD、Cu和Zn的污染物排放评价标准为1mg/L、20mg/L、0.2mg/L、1mg/L和1mg/L。

是种污染物排放评价标准;PD分别为实际产污和排污量的加总。另外,由于散户特有的自给自足的养殖模式,大部分生猪养殖产生的固液态粪污都能够迅速以农家肥直接还田,或与生活粪污混合集中处理,所以散户生猪养殖资源化利用率数据接近1。因此,本研究将散养生猪养殖的产污量作为环境投入变量。

根据已有研究[14,25-27],生猪养殖周期的保育期与育肥期长度比为1:2。由于省级粪污处理方式比例的数据获取具有非常大的难度,参考左永彦[14]的研究,各类型规模生猪养殖干、湿清粪方式比例采用祝其丽的实际调研结果[27](表2)。其中由于不同年份个别省份数据有所缺失,为保障数据真实,本研究直接采用非平衡面板数据进行分析。

表2 各类型规模生猪养殖清粪方式比例

表3 变量描述性统计

表3(续)

从资源化利用角度来看,规模化生猪养殖粪污资源化利用率差异明显,小、中和大规模分别为31.49 %、75.65 %和70.54 %。中规模利用率较高,小规模利用率最低,粪污资源化利用率与规模呈“倒U型”的趋势,这基本符合生产实际。小规模由于资金实力缺乏,资源化利用能力明显低于中、大规模;而大规模则因为体量太大,管理负担重,资源难以有效配置,所以粪污资源化利用水平略低于中规模。另外,散养生猪日产污量为86.25 g/头,由于散户对粪污具有更为灵活的还田方式,例如“猪-沼-茶”“猪-沼-鱼”“猪-沼-果”等,粪污资源化利用水平相对较高。

三、环境全要素生产率的测算及分解

1.随机前沿模型(SFA-Malmquist)检验与估计

表4 模型C-D函数适用性检验结果

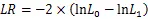

应用Stata15.0软件进行估计(表5),模型中大部分关键变量均分别在1 %、5 %以及10 %水平上显著。并且和σ在1 %水平上对产出有显著影响。趋近1,说明合成误差项的变异主要由U引起,存在可控的管理技术无效,采用SFA-Malmquist分析较为合适。散户、小规模、中规模和大规模养殖的偏差分别有98.36 %、72.39 %、84.23 %和83.83 %来源于管理技术,可见,散户和中规模养殖的技术成本受到管理非效率的影响较大。

2.要素弹性分析

从传统劳动和资本的投入弹性来看(表6),中国生猪养殖业仍属于“资本投入型”产业。劳动产出弹性显著低于资本投入弹性,其弹性值基本为零,这与张晓恒、Xiao H等的研究结果一致[12,29]。劳动力增长对生猪产量增长的贡献较低。资本投入弹性为正,规模化生猪养殖资本弹性显著高于散户,一定程度上说明中国生猪养殖业产业模式仍属于“资本投入型”,仍然依赖资本的增长而非技术的增长实现产量的提升。其中的原因可以归纳为两个方面:一方面是由于大部分养殖户虽然能够依据保育期、育肥期、妊娠期等不同的养殖阶段采用专用饲料,但在饲料的精准配比、饲喂量和饲喂时间严格把控等方面短期内仍然难以做好;另一方面,环保水平的提高无疑加重了生猪养殖的前期投入,一定程度上使产业形态向资本密集型方向偏移。

表5 随机前沿超越对数模型估计结果

注:***、**、*分别表示在1 %、5 %和10 %的水平上显著。

表6 产出弹性结果与规模报酬

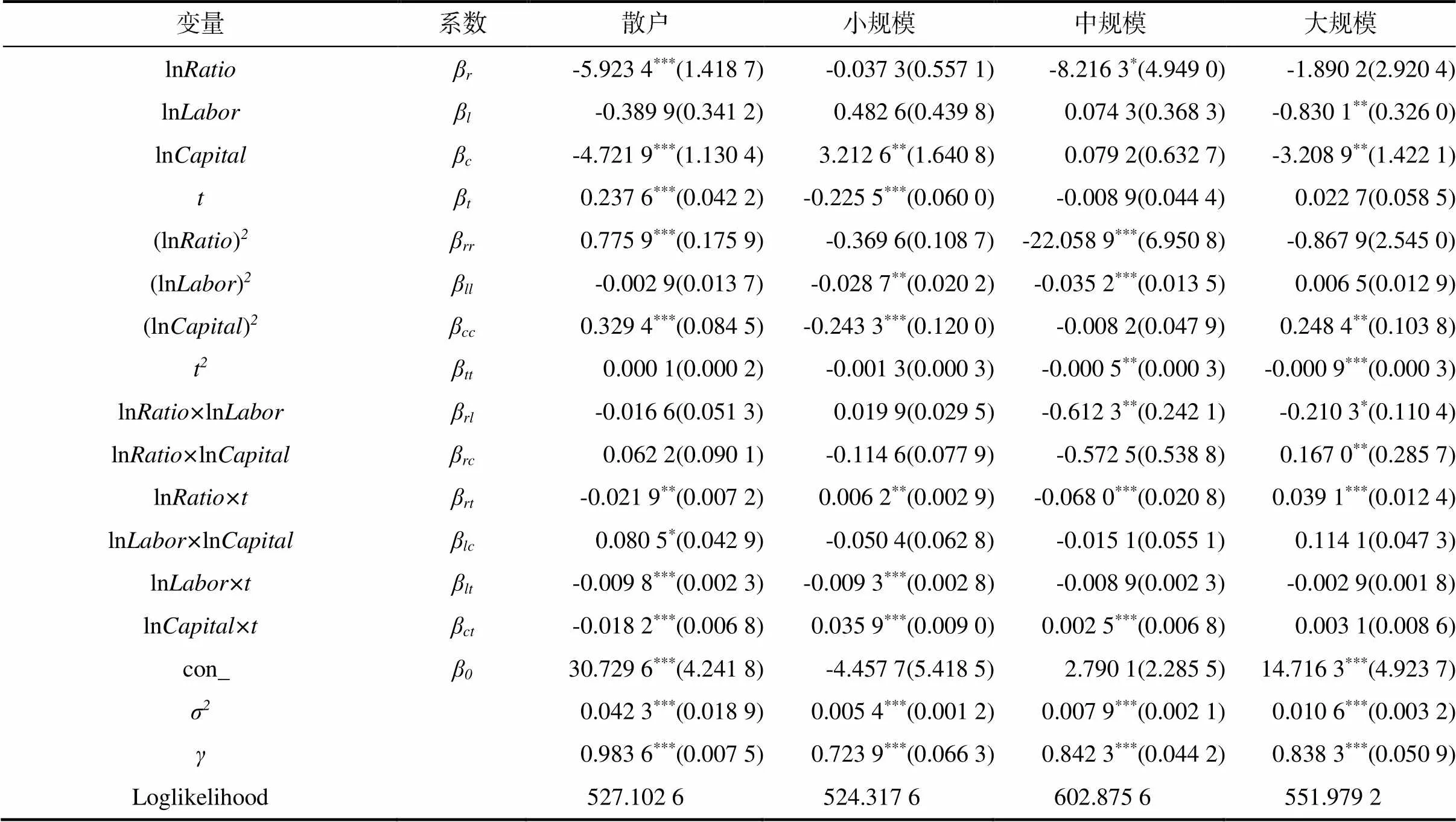

注:E、E、E分别代表资源化利用率、劳动和资本的弹性值。代表规模报酬=E+E+E:>1规模报酬递增(↑);>1规模报酬递减(↓)。

粪污高效利用是中国生猪养殖业绿色增长的核心因素,资源化利用率弹性是本研究关注的重点。结果显示(表6),资源化利用率弹性总体呈增长趋势,表明环境因素对产出的影响愈发明显。从弹性绝对值来看,散户和中规模养殖户资源化利用率弹性绝对值高于小、大规模养殖户,资源化利用率弹性绝对值显著高于资本和劳动弹性。

适度规模化养殖是促进中国生猪养殖业经济效率增长的关键。从“十一五、十二五、十三五”不同发展阶段来看,规模报酬总体变动趋势趋同(表6)。规模化生猪养殖规模报酬递减,产量的增加比例小于总投入的提升比例,主要原因可归纳为:随着生产规模的扩大,生产的各个方面难以得到协调,从而降低了生产效率;散户生猪养殖规模报酬递增,一定程度上表明散户养殖模式有向规模化发展的趋势,规模的扩大能够促进产业内部分工的合理化和专业化,同时降低养殖户因技术培训、生产经营等产生的管理成本。因此,就中国生猪养殖业发展现状来看,适度规模化养殖是促进中国生猪养殖经济效率增长的重要途径之一。

3.环境全要素生产率分析

总体来看,2006—2017年散户、小、中、大规模生猪养殖环境全要素生产率的增长率分别为0.24 %、1.02 %、1.27 %和1.55 %。中国生猪养殖环境全要素生产率保持稳定增长,但随着环保约束对生猪养殖冲击的加大,环境全要素生产率的增速全面放缓,并呈现以下特征:

第一,环境全要素生产率的增长主要驱动因素具有规模异质性。不同规模生猪养殖的技术效率与技术进步二者同时增长的情况较为少见,即当一方推动环境全要素生产率增长时,另一方却有不利影响。散户、小规模养殖环境全要素生产率的增长更依赖技术效率,技术效率分别为0.28 %、3.22 %,实现了正增长;而技术进步平均增长率分别为-0.01 %、-1.49 %,存在技术退步。对于散户和小规模生猪养殖而言,要实现绿色生态养殖,离不开环保技术创新,技术进步仍是近年来需要攻克的难题之一。中、大规模养殖环境全要素生产率增长更依赖技术进步,技术进步平均增长率为1.49%和1.96%,表现为正向增长;而技术效率的增长分别为-0.19 %和-0.34 %,存在一定的退步。这说明,中、大规模生猪养殖的先进绿色养殖技术推广和技术扩散仍不够成功,技术效率仍有改进的空间。因此,中国生猪全要素生产率的增长要兼顾技术进步和技术效率。

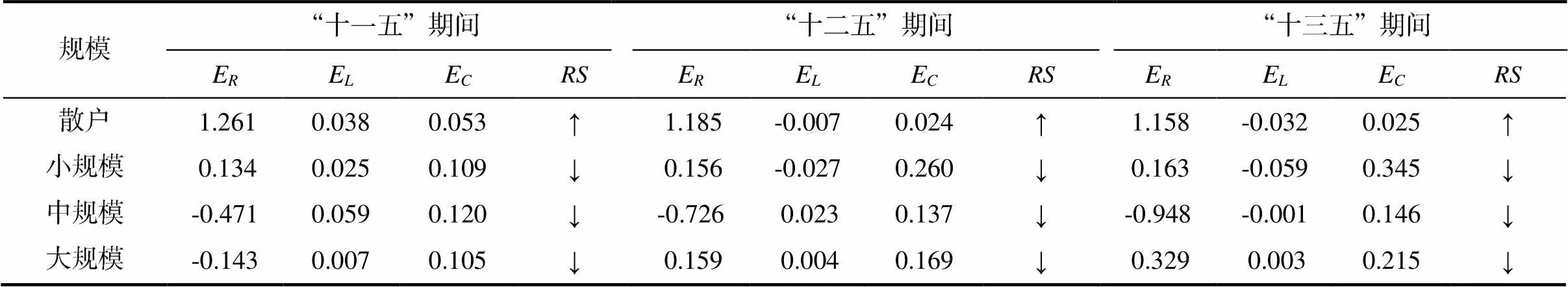

第二,环境全要素生产率的增长具有时变特征(图2)。“十一五”期间,生猪环境全要素生产率的增长排序为:规模化>散户;大规模>小规模>中规模。其中,散户、小规模生猪养殖环境全要素生产率的增长率分别呈“倒U型”和“U型”变化;而中规模和大规模生猪养殖的环境全要素生产率的增长率持续下降,大规模降速超过中规模。“十二五”期间,散户生猪环境全要素生产率增速趋于稳定,而小规模环境全要素生产率增速骤降至中规模以下。“十三五”期间,由于环保政策爆发性出台,生猪环境全要素生产率格局发生重大变化,中规模养殖跃居生猪养殖环境全要素生产率增长首位,大规模次之,小规模与散户基本一致。

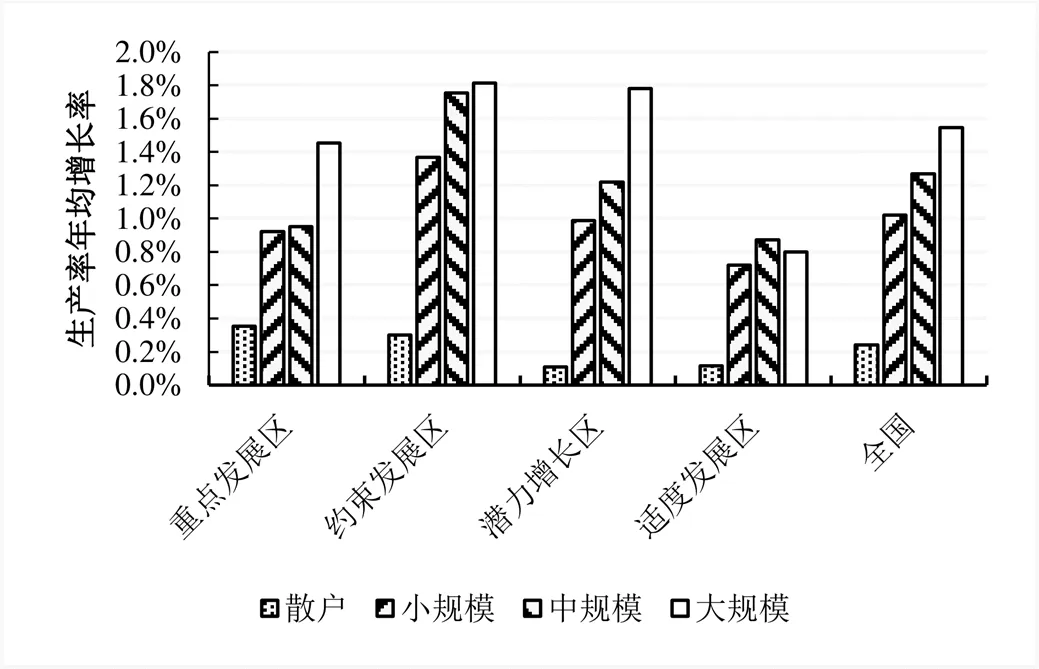

第三,环境全要素生产率增长具有显著区域特征(图3)。以大城市和南方水网地区为主的约束发展区生猪养殖环境全要素生产率增长领先;养殖基础薄弱、自然资源差异大的适度发展区环境全要素生产率增长率最低;稳定中国猪肉供给的重点发展区的规模化生猪养殖环境全要素生产率增长还不及全国平均水平;环境相对较好的潜力增长区大规模生猪养殖环境全要素生产率增长具备显著优势。其中的原因可以解释为:约束发展区的资源环境条件限制大,发展空间有限,最易受到环保冲击,2018年农业农村部出台了禁养、限养政策,强制淘汰了集中在约束发展区的“效率低、污染大”的劣势养殖主体,一定程度上优化了该区的养殖结构。重点发展区是传统生猪养殖的主产区,是稳定中国猪肉供给的核心区域,但整体生猪养殖环境全要素生产率已经达到了一个“瓶颈”,所以表现不突出。仅有散户养殖的效率增长位于全国前列,这可能得益于牧原集团、温氏集团等全国生猪养殖龙头企业立足于该区域,致使优秀的人才、先进的技术向该区域倾斜;但其他规模生猪养殖环境全要素生产率增长表现不及约束发展区和潜力增长区。潜力增长区环境条件优越且为粮食优势产区,具备“粪污消纳能力高+饲料运输成本低”的双重特点,大规模养殖环境全要素生产率增长最多;而适度发展区受地域、资源、养殖基础等条件的限制,整体上全要素生产率增长水平较低,但中规模养殖环境全要素生产率年均增长率为0.87 %,优势明显。

图2 不同规模生猪养殖环境全要素生产率增长率变动

图3 不同发展区生猪养殖环境全要素生产率年均增长率

4.环境全要素生产率分解指标分析

第一,静态特征。从不同规模生猪养殖双效率(粪污资源化利用效率与养殖技术效率)大小来看(表7)。四种规模生猪养殖的粪污资源化利用效率分别为79.24 %、13.15 %、91.54 %和65.22 %,养殖技术效率分别为73.37 %、13.52 %、82.72 %和84.05 %。从双效率对生猪养殖的作用考虑,小规模与大规模生猪养殖双效率差值为正,说明生猪养殖资源化利用问题仍不可忽视;而散户与中规模养殖双效率差值为负,说明环境问题得到了有效的控制,养殖主体更要重视技术效率的提升。

表7 不同规模生猪养殖双效率统计 %

注:利用技术效率与资源化利用效率的差值评估两者的变动差异:差值为正即技术效率作用大于资源化利用效率,表明更应重视资源化利用效率的提升。

为何散户具有高资源化利用效率而技术效率相对较低?为何规模化养殖资源化利用效率与规模大小呈“倒U”型分布,而技术效率与规模正相关?笔者认为,主要原因是散户养殖规模较小,对粪污的处理多数采用堆肥的方式,粪污直接以有机肥方式还田或者与家庭生活粪污统一排放,粪污还田利用率较高。规模养殖的技术效率稳步增长,一定程度上是由于环境约束的收紧加快了生猪养殖业的规模化进程,例如处于南方水网养殖地区或没有粪污消纳能力的劣势散养者退出生猪养殖业,弱势养殖群体的淘汰使得养殖技术效率有一定提升。

第二,动态特征。从不同规模生猪养殖双效率增长趋势来看(图4),小、中规模资源化利用效率变动较小,年均增长率分别为0.42 %、0.09 %,散户与大规模资源化利用效率变化趋势相反,年均增长率分别为-0.47 %和3.24 %;散户与中规模技术效率变化不大,小、大规模变动趋势相反,年均增长率分别为3.22 %和-0.34 %。环保约束的收紧加快了中国生猪养殖规模化的进程,随着规模的递增,资源化利用效率的“倒U”分布与单调递增的技术效率相背离。从大规模养殖的高技术效率低资源化利用效率进行分析可知,规模越大的企业对环保设备的投入越多,例如沼气池、水肥一体化、除臭网等现代化设备用于降低污染的排放,理论上将实现双效率的提升,但是,用于环保设施未能随着时间的推移而及时地更新,有部分设备已经接近报废年限,导致资源利用效率降低。从小规模养殖资源化利用效率与技术效率看,双效率均处于最低水平,原因可能是小规模养殖虽然污染排放量小,但污染物处理能力相对较弱,与散户相比又并不具备灵活的粪污还田能力。

图4 不同规模生猪养殖双效率增长趋势分析

从资源化利用效率与环境全要素生产率增长变动差异来看(表8)。中国生猪养殖环境全要素生产率呈正向增长,资源化利用效率增长率除散户外其他规模呈正向增长。散户资源化利用效率2006—2017年增长率为-0.47 %,“十一五”“十二五”期间保持稳定的增长,但增幅有所回落,“十三五”期间呈负向增长;规模化资源化利用效率分别以0.42 %、0.09 %和3.24 %的年均增长率保持稳定的正向增长,小、大规模增幅较大但逐渐减缓,而中规模增长幅度不大但逐渐加快。从环境全要素生产率增长率与资源化利用效率增长率的差值来看,大规模差值为负,说明资源化利用效率的增速超过环境全要素生产率增长水平;散户、小、中规模差值为正,说明资源化利用效率增长处于劣势。中规模差值逐年递减,环境全要素生产率增长率与资源化利用效率差异逐年缩小,显示二者取得了较好的平衡;而散户、小规模差值逐年递增,表明重视环境问题,提升资源化利用效率仍是生猪养殖业绿色发展的必要途径。

第三,区域特征(图5)。从四大发展区域发展特征来看,散户在约束发展区的双效率处于较高水平;大规模养殖在适度发展区和潜力增长区双效率优势相对较强;中规模生猪养殖双效率均保持显著的双高优势;而小规模生猪养殖的双效率却始终处于劣势。总的来看,散户、小规模和中规模养殖在不同区域的双效率间的差异并不明显,而大规模养殖双效率呈 “高技术效率+低资源化利用效率”的特征,差异较大,其中的原因可以归纳为:大规模具有较强的处理污染物能力,但是由于其总产污量过大,对设备、劳动力和专业技术水平等方面也具有严格的要求,因此,现阶段其双效率仍无法达到双高水平。

表8 分时期、分规模的生猪养殖粪污资源化利用效率增长率与环境全要素生产率增长率比较 %

注:利用差值评估环境全要素生产率与资源化利用效率增长变动差异:差值为正即环境全要素生产率增幅大,资源化利用效率有提升空间。

图5 分规模、分区域的生猪养殖粪污资源化利用效率和技术效率比较

四、研究结论及其启示

上述研究表明:第一,中国生猪养殖业仍属于“资本投入型”产业,劳动力投入贡献有限,具有经济和环保双刚性需求的特征,粪污资源化利用是生猪养殖经济绿色增长的关键因素;散户规模报酬递增,一定程度上说明适度规模化养殖是促进中国生猪养殖经济效率增长的关键。第二,中国生猪环境全要素生产率稳定递增但增速放缓,环境全要素生产率增长具有规模异质性、时变特征和区域特征。一方面,不同规模主体环境全要素生产率的主要驱动因素特征不同,散户、小规模环境全要素生产率的增长更依赖技术效率,而技术进步是中、大规模养殖环境全要素生产率增长的重要驱动因素,不同规模生猪养殖的技术效率与技术进步存在“此消彼长”特征,二者同时增长情况较少。另一方面,从时变特征上来看,中规模养殖具备增长潜力,而大规模增长优势显著下降。不同阶段的生猪养殖环境全要素增长率的排序为:“十一五”期间,大规模>中规模>小规模>散户;“十二五”大规模>中规模>小规模>散户;“十三五”期间,中规模>大规模>小规模>散户。另外,中国生猪全要素生产率的增长也具备一定的区域特征,环境全要素生产率在约束发展区和潜力增长区的增长较好;而重点发展区和适度发展区的增长不足。第三,中国生猪养殖业的绿色发展务必兼顾双效率(粪污资源化利用效率与养殖技术效率)的共赢。中国四种规模生猪养殖资源化效率分别为79.24 %、13.15 %、91.54 %和65.22 %;技术效率分别为73.37 %、13.52 %、82.72 %和84.05 %。小、大规模生猪养殖更应注意提升粪污资源化利用效率;而散户和中规模养殖更应该重视技术效率的提升。散户在约束发展区的双效率处于较高水平;大规模养殖在适度发展区和潜力增长区双效率优势相对较强;中规模生猪养殖双效率均保持显著的双高优势;而小规模养殖主体却始终处于劣势。

上述结论对于中国生猪养殖业可持续发展具有如下启示:第一,应实施矫正税、补贴和可交易污染许可证等环保激励政策。从经济学的角度来说,税收、补贴和污染许可证是向生猪养殖户提供了一种减少污染的经济激励。补贴更能激发积极性,矫正税规定了污染权的价格,污染许可证的可交易性能较好地实现污染权的有效配置。通过有效的测度,对中国生猪养殖污染总量进行评估,确定污染许可证总量,在以市场为主导的基础上,政府通过拍卖生猪养殖污染许可证,优化矫正税政策,实现资源配置向社会最优水平移动。第二,科学评估区域土地承载能力,推行种养结合,提升粪污资源化利用效率。随着生猪养殖规模化发展进程的加快,有机肥还田比例一定程度上有所提升,而土地消纳有机肥的能力有限,粪污的资源化再利用面临巨大的挑战。基于此,采用科学的手段评估区域土地承载能力,有计划、有针对性地实现粪污有效循环利用。在“粮改饲”的大背景下,提升粪污资源化利用效率,推行种养结合是提高土地承载能力的强有力的手段。第三,优化资源有效配置,实现环保技术创新。一方面,全面提升技术效率,创建中国生猪绿色养殖先行企业,发挥“龙头企业”带动引领作用,采用养殖户建档、集中技术培训、环保理念宣传等方式实现最优的管理和技术推广;另一方面,狠抓技术创新,加快技术进步进程,大力气加强“产学研”协同创新,从粪污处理方式、处理手段、还田率等技术端入手,实现生猪养殖粪污资源化循环利用。第四,杜绝采用“一刀切”的政策,推行强针对性的生猪养殖措施。中国生猪养殖受规模、区域等因素影响,散户、小规模更偏向于优先提升管理水平,而中、大规模养殖对技术创新的依赖较大,而且不同发展区域差异较大。因此,重点发展区应提高中、大规模生猪养殖的环保门槛,将养殖场纳入环保评估体系进行资格审核;严控京津沪和南方水网地区等约束发展区生猪养殖的粪污排放,但是也要采取“一事一议”的态度,最大限度地根据不同区域特殊的养殖情况进行差异化处置;潜力增长区与适度发展区应更加注重人才和龙头企业的引进,激发该地区的生产潜力,鼓励支持并且适当补贴龙头企业的“托养、代养”的养殖模式,扶持散户和小规模养殖达到粪污排放标准。

[1] 杨军.中国畜牧业增长与技术进步、技术效率研究[D].中国农业科学院,2003.

[2] 曹佳,肖海峰,杨光.1978—2007年我国畜牧业全要素生产率及其影响因素研究[J].技术经济,2009,28(7):62-66.

[3] 兰勇,姚屹浓.我国畜牧业生产效率及区域差异分析[J].中南林业科技大学学报,2015,35(7):136-140.

[4] 杨惠芳.生猪面源污染现状及防治对策研究——以浙江省嘉兴市为例[J].农业经济问题,2013,34(7):25-29,110.

[5] 潘丹,孔凡斌.养殖户环境友好型畜禽粪便处理方式选择行为分析——以生猪养殖为例[J].中国农村经济,2015(9):17-29.

[6] 潘丹.规模养殖与畜禽污染关系研究——以生猪养殖为例[J].资源科学,2015,37(11):2279-2287.

[7] 陈菲菲,张崇尚,王艺诺,等.规模化生猪养殖粪便处理与成本收益分析[J].中国环境科学,2017,37(9):3455-3463.

[8] 易青,李秉龙,耿宁.基于环境修正的中国畜牧业全要素生产率分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(S3):121-125.

[9] 崔姹,王明利,石自忠.基于温室气体排放约束下的我国草食畜牧业全要素生产率分析[J].农业技术经济,2018(3):66-78.

[10] 朱宁,秦富.畜禽规模养殖场环境效率与环境全要素生产率分析——以蛋鸡为例[J].农业技术经济,2015(9):86-98.

[11] 崔姹,王明利.温室气体排放约束下奶牛规模养殖环境效率及全要素生产率分析[J].农村经济,2017(12):30-36.

[12] 张晓恒,周应恒,张蓬.中国生猪养殖的环境效率估算——以粪便中氮盈余为例[J].农业技术经济,2015(5):92-102.

[13] 李欣蕊,齐振宏,曹丽红.我国养猪业环境全要素生产率测算与分解研究——基于SFA-Malmquist方法[J].中国农业大学学报,2015,20(4):272-280.

[14] 左永彦,彭珏,封永刚.环境约束下规模生猪养殖的全要素生产率研究[J].农村经济,2016(9):37-43.

[15] 左永彦,冯兰刚.中国规模生猪养殖全要素生产率的时空分异及收敛性——基于环境约束的视角[J].经济地理,2017,37(7):166-174,215.

[16] Reinhard S,Knox Lovell C A ,Thijssen G J. Environmental efficiency with multiple environmentally detrimental variables; estimated with SPF and DEA[J]. European Journal of Operational Research,2000,121(2):287-303.

[17] 吴传清,董旭.环境约束下长江经济带全要素能源效率研究[J].中国软科学,2016(3):73-83.

[18] 葛鹏飞,王颂吉,黄秀路.中国农业绿色全要素生产率测算[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):66-74.

[19] 全炯振.中国农业全要素生产率增长的实证分析:1978~2007年——基于随机前沿分析(SFA)方法[J].中国农村经济,2009(9):36-47.

[20] 王明利,李威夷.基于随机前沿函数的中国生猪生产效率研究[J].农业技术经济,2011(12):32-39.

[21] 王雪娇,肖海峰.我国肉羊生产的全要素生产率增长及其收敛性分析[J].农林经济管理学报,2018,17(2):185-193.

[22] 李双杰,范超.随机前沿分析与数据包络分析方法的评析与比较[J].统计与决策,2009(7):25-28.

[23] 虞祎,张晖,胡浩.地方环境规制、地区猪肉流通与污染天堂效应——基于引力模型的实证检验[J].农业技术经济,2011(11):84-90.

[24] 唐莉,王明利.中国生猪产业发展、政策评价与现实约束——基于政策与环境视角[J].世界农业,2020(11):112-124.

[25] 林源,马骥,秦富.中国畜禽粪便资源结构分布及发展展望[J].中国农学通报,2012,28(32):1-5.

[26] 周天墨,付强,诸云强,等.中国分省畜禽产污系数优化及污染物构成时空特征分析[J].地理研究,2014,33(4):762-776.

[27] 祝其丽,李清,胡启春,等.猪场清粪方式调查与沼气工程适用性分析[J].中国沼气,2011,29(1):26-28,47.

[28] 唐莉,王明利,石自忠.竞争优势视角下中国肉羊全要素生产率的国际比较[J].农业经济问题,2019,478(10):74-88.

[29] Xiao H,Wang J,Oxley L,et al.The evolution of hog production and potential source for future growth in China[J].Food Policy,2012(37):366-377.

The efficiency and trend of waste resource utilization in pig breeding in China:Analysis based on data from 2006 to 2017

TANG Li1,2, WANG Mingli1*, SHI Zizhong1

(1. Institute of Agricultural Economics and Development, ACCA, Beijing 100081, China; 2. China Economics and Management Academy, CUFE, Beijing 100081, China)

Supported by the data of the pig breeding industry development and the basic technical and economic parameters of pollution production and discharge, by using SFA-Malmquist and other methods, the efficiency of waste resource utilization, environmental total factor productivity and other indexes have been defined and the utilization efficiency and trend of pig breeding waste in China from 2006 to 2017 have been analyzed. The research shows that China’s pig breeding industry is still a “capital investment” industry; the efficient utilization of waste resources and appropriate large-scale breeding are the key to the green growth of pig breeding economy. Under the constraints of environmental protection, the growth of environmental total factor productivity of the pig breeding has slowed down, and its growth is characterized by scale heterogeneity, time-variation and regional differences. The main driving factors of environmental total factor productivity are different on different scales. Technical efficiency is inversely related to technological progress. Medium-scale breeding has growth potential while the growth advantage of large-scale breeding declines significantly. The green development of China’s pig breeding industry must take into account the utilization efficiency of waste resources and the efficiency of breeding technology, and meanwhile pay attention to the advantages of different scales of breeding in different areas.

waste resource utilization efficiency; environmental total factor productivity; technological progress; technical efficiency; pig breeding

F326

A

1009–2013(2021)01–0027–13

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.01.004

2020-07-08

国家社会科学基金重大项目(2019MZD009);中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2021-01)

唐莉(1989—),女,辽宁沈阳人,博士研究生,助理研究员,主要研究方向为产业经济、国民经济。*为通信作者。

责任编辑:李东辉