试论考古发现所反映的中国早期宗庙制度若干问题

胡进驻

【关键词】宗庙制度;祖先祭拜;中国早期

【摘要】宗庙制度主要源于男性先祖崇拜。兴隆洼文化居室葬可視作宗庙制度的萌芽,而红山文化晚期牛河梁遗址群的“女神庙”略可认为是中国早期宗庙建筑的肇端。莫角山台城、陶寺宫城(陶寺中期小城王陵内可能有独立的宗庙建筑)、芦山峁及石峁宫城内可能是宗庙建筑、神庙建筑及其他宫殿建筑混置,是否有明确的功能分区,仅依据目前的考古学材料尚无法判断。二里头二期之时,二里头遗址宫城内可能主要是宗庙和神庙建筑,但至三期,西朝寝与东宗庙的对峙已比较明确,反映出中国早期宗庙制度的初步成熟。

中国商周甲骨金文中,“宗”字字形作人工构建的屋顶之下安放有神灵或魂灵所可依凭的人工精制的牌位(石主、木主[1]34)之状,其含义即为传世文献所言的“宗庙”。人工构筑的屋顶很常见,因此商周宗庙的关键在于承魂的神主牌位,即“宗”字字形下部的“示”部。由于宗庙主要针对的是逝者的魂气,可依凭性较差,故古人以为必得制神主之牌以祔魂气或神气,否则祭祀难以有效进行。因此《礼记?曲礼》孔疏云:“立主,使神依之也。”[2]147《史记?伯夷列传》:“武王载木主,号为文王,东伐纣。”[3]《礼记?曾子问》:“孔子曰:‘天子巡狩,以迁庙主行,载于齐车,言必有尊也。’”[2]686《尚书?甘誓》:“用命赏于祖,弗用命戮于社。”孔传曰:“天子亲征,必载迁庙之祖主行,有功则赏祖主前,示不专。”[4]此二例可视作“流动的宗庙”,即没有固定屋顶、可随时移动的宗庙,但宗庙的核心——神主牌位在,因此不妨碍其作为宗庙的根本性质,各类相关礼仪活动亦可依凭其展开进行。《合集》28099正:“己巳贞,示先入于商”,《屯南》29:“甲申卜,令以示先步”,可能就涉及类似的携带祖先庙主出入的行为。

时代越久远的祖先,其后代的分布自然越广。当一个早期国家建立时,往往追溯至一个族群记忆里可找到的最早的祖先,且将其作为较大时空范围内族群共同崇拜的祖先神。此至关重要的祖先神的偶像,自然需要一处特别构置的礼仪建筑来置放。这大概也是宗庙制度诞生的原因之一。较为完备的宗庙制度一般与国家、文明同时出现,或者说宗庙制度是中国古代早期国家和文明的核心标识和内涵。

兴隆洼文化的居室葬大房子内一般埋置有重要人物的遗骨,且居于聚落中的显赫位置(一般在聚落中心的广场附近),房址及其内的居室葬出土物也比较特别,可视作后来宗庙类建筑的“萌芽”。

丧葬是人类最早的精神信仰表征之一,在宗庙没有出现之前,针对死者形魄的祭拜活动可能在墓地进行,而针对死者魂气的祭拜可能在生人居所举办。作为从生人居室分离出来专门供奉祖先魂气的处所,宗庙独立出来后,其内进行的祭拜死者魂气的活动,与墓地祭拜死者形魄的活动应该有所不同:宗庙祭拜魂气的活动可能较为频繁且长期坚持进行,而墓地祭拜死者形魄的活动可能主要在埋葬过程中及紧接葬讫之后频繁举行,以后则频度降低。西周至春秋早期,在中国中原地区,针对死者形魄在墓地举行的祭拜活动在葬讫以后则很少再进行,这一时期对死者的祭拜主要集中在宗庙内进行,东汉蔡邕《独断》所云“古不墓祭”[20],或主要指这一时段。春秋中期以后,墓地祭祀复又渐兴。秦始皇起陵寝建筑于墓侧,在墓地出现专门针对单个墓主的祭祀活动,两汉帝陵继之,且“上陵礼”渐兴,可能是宗庙祭拜活动地位有所下降,而墓地针对各个墓主的祭拜活动的重要性重又上升的表现。宗庙祭祀逐渐程式化,以合祭为主,且主要集中于节庆时间与一些重大礼仪活动之中,墓地祭祀则个性色彩要多一些。

古埃及金字塔建筑组合中的墓庙(一般在金字塔东侧)、谷庙(靠近尼罗河谷一侧)与神道(连接墓庙与谷庙)在地上,显然可供生人于其中开展各种活动,因此也是生人与逝者魂灵相交接之诸所,而金字塔内部及其下的各种墓室的结构与布置等则非常隐蔽,应该是专供逝者灵魂享用的。中国古代的地下墓穴及诸陪葬与殉葬坑也是埋于地下,处于隐蔽状态,应该也是专供逝者灵魂享用的,而墓上建筑应该类于古埃及的地上墓庙、谷庙及神道等建构,也是可供生人于其中举行各类祭拜与丧葬活动,因而也是生者与逝者灵魂相接之诸所。那么为何又要在宫城内部布局专门的宗庙呢?窥其原因,大概是由于祖先多有时代远隔而埋于它所者,而都城又时有迁移,加以墓地之墓上建筑主要针对该墓地埋葬之祖先,故必须有别置于宫城内的宗庙方能实现祭拜全部祖先魂灵之目标。

非洲原住民Mbango部族的祖先神像为女性之状,以木为之,近乎生人大小,其眼睛以铜为之,脸颊一侧染红、一侧染黄,颈佩虎牙项链,脚趾分开,据说其可点头和谈话,非常受族众的尊敬。一个氏族或部落的大型先祖像尊置于一座特别建置的房屋内,将要打猎或有重大征行时,人们会来到这处房屋礼拜祖先神像,供奉祭食,然后载歌载舞,以期获得福佑。一代又一代的人们诚惶诚恐地传承着这些祖先神像,而且祖先魂灵被认为能言、能走、能饮食,具有所有(或几乎所有)生人的功能[5]295—296。这里置放先祖雕像的房屋就类似于中国古代的宗庙,进行重大活动之前的行为也有类于中国古代的“告庙”。

古代埃及的神庙则是以崇拜诸种神灵为主[21,22],比较值得注意的是,无论是古王国时期附属于金字塔的墓庙[23],还是新王国时期底比斯于尼罗河西岸集中布置的诸法老墓庙[24],其祭拜对象除逝去的墓主外,还有一群构成完备体系的神灵。与此有较大不同的是,在中国古代,无论是都城宫城内集中布局的宗庙,还是于墓地构建的陵寝建筑之类,其祭拜对象基本上都是墓主魂灵或形魄,鲜见祭拜其他神灵的痕迹。中国古代凡按照中原礼制设计建造的都城,均别置明堂、天坛、地坛、日坛、月坛及社稷坛等来供奉和祭拜自然神灵,而不与宗庙和陵墓相混。究其原因,可能与神权信仰的程度高低有一定关联。

在世界早期文明群体中,古埃及的神权信仰程度是最高的,古代西亚文明次之,中国古代则因地域比较广阔,各处具体情形有异:中原地区神权信仰程度相对比较低,周边地区(如中国古代北方地区和南方地区)神权信仰程度则比较高。具体而言,距今5000多年前的红山文化(主要分布于今内蒙古东南至辽西地区)晚期的神权信仰程度接近于古代尼罗河文明,故其牛河梁遗址群内的积石冢、女神庙、祭台、祭坛等[25],不仅埋葬和祭拜祖先遗体及灵魂,而且还涉及一个复杂的非祖先神灵体系。成都平原上时代约当中原地区商代的三星堆文明神权信仰程度也比较高,有学者推测其有一座祭拜祖先魂灵的宗庙,复有一座祭拜太阳神灵的神庙[26],可视为中国中原地区早期注重祖先崇拜的文明与中国西南地区早期崇拜多样神灵的神权文明“联姻”的结果。新近发布的三星堆神都西北部青关山台地的资料显示,一号大型建筑台基的表面有零星的石璧残块和象牙[27],表明该台基可能是当时的神庙或宗庙建筑基址,杜金鹏先生推测其达到了商代宫殿建筑最高体量规格[28],可见其等级之高。

古埃及人称呼各类神庙和墓庙的词,被欧美考古学家翻译成两个英语单词:hut和mansion,如果再翻译成汉语词汇的话,应该分别是“棚”和“宫”。至少从第三王朝开始,古埃及为神灵和魂灵服务的人工建筑多用石材建构,且规模宏大、形体壮美,如金字塔、墓穴、墓庙、神庙及方尖碑等,但古埃及的纯世俗建筑则多以晒干的土坯筑就,易被侵蚀和破坏,在考古发现中显得很“渺小”,材料比较少。比较值得注意的是,古埃及象形文字里也几乎没有专门描述纯世俗建筑的词汇。更值得注意的是,中国晚商甲骨金文的文字中,除去指代范围较大的“城”“邑”等字外,指称具体建筑单元的“宗”“宫”“室”等亦多指宗庙建筑,只有“寝”字可能有时指稱时王后宫居所,但多数是指“庙寝”,即逝去先王的宗庙之寝,如殷墟王陵东区1400号大墓出土的寝小室盂[29]铭文中之“寝”。西周金文中,“宗”“宫”“庙”等一般也都是指称宗庙建筑,单纯世俗建筑的词汇亦比较贫乏,而且出现概率也比较低。中国商周时期的这种情形与古代埃及早中期文明所见较为吻合。具体到中国的考古学材料,新石器时代中晚期那些很简易的祭拜建筑可以视作古埃及人的hut,而新石器时代晚期偏晚阶段以后出现的宏伟的宗庙建筑之类就是mansion。

在古埃及早中期和中国商周时期,有关纯世俗建筑的词汇比较贫乏,也较少被提及,这种状况可能是对红山文化晚期牛河梁遗址群这类“神都”所代表的纯粹神权时期(往往是最初始的文明和国家阶段)的一种记忆。牛河梁遗址群是一处很单纯的“神都”或“圣都”,其周围几十公里以上罕见世俗聚落,这在全世界文明史上都是比较少见的,可见神权信仰在红山古国中的重要性:其神权是最受重视和强调的头等大事,世俗的东西则基本被无视。真正虔诚的宗教信仰者最看重的是对神的信仰和崇拜,祭拜神是生存的唯一理由,世俗的东西都可以完全被无视。这种状态有可能在世界上绝大部分早期文明和早期国家中都存在过。

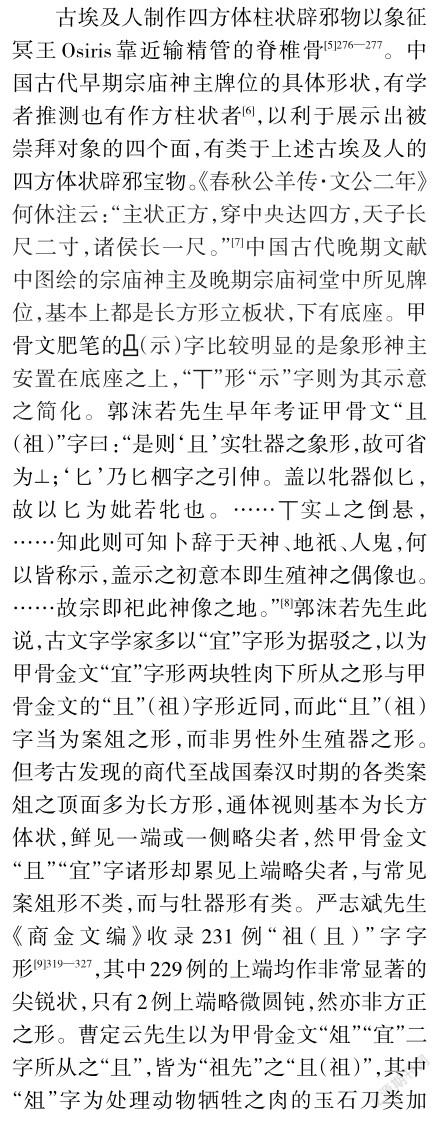

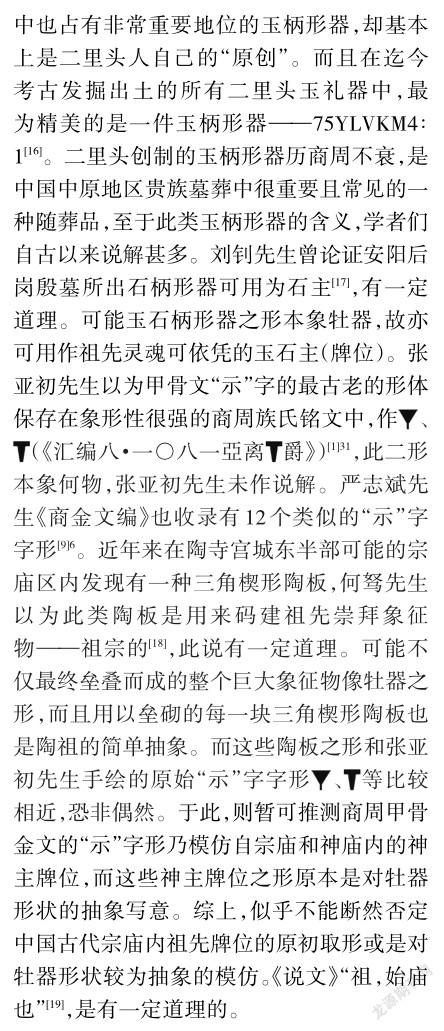

中国古代宗庙建筑单元的基本布局,一般是入口处有精心构筑的门塾,跨过门塾是一个比较宽阔的露天“庭”,“庭”后中轴线上是主体建筑,“庭”之前后左右布置宰牲亭、神库与神厨等。整个宗庙区可分为前部、中部和后部:前部一般为较为开敞的礼仪举行场所,如二里头宫城遗址4号与2号宗庙建筑基址之间、清帝国太庙前殿与正殿之间的场地;中部应为较为封闭的神主牌位存放之所,如二里头2号宗庙建筑基址、清帝国太庙的中殿;后部一般是较为僻静的先公远祖牌位存放之所,如二里头6号宗庙建筑基址、清帝国太庙的后殿等(图一、二)。中国古代祭天礼地之所(包括天坛、地坛及社稷坛等)的建置多与前述宗庙建筑布局相类。

古代埃及人很早的时候将逝去亲属的遗体埋葬在沙漠边缘地带的简易土坑内,后来兴起马斯塔巴,即墓穴之上有个近似长方体的人工建筑标识物,可能取象于当时古埃及人居住的土坯房屋。古埃及第三王朝佐塞大金字塔实际上是由若干层马斯塔巴堆叠而成,但毕竟已隆起,所以,此时的阶梯大金字塔或有象征原始瀛水之上升起的圣山之义。进一步发展至著名的吉萨大金字塔,阶梯消失,金字塔外观平滑。第五王朝的Niuserre王专门建的太阳神庙,其基本设施和布局与金字塔建筑组合一样,也是东侧有谷庙,谷庙西侧连接一段神道(causeway),神道西连接太阳神庙的主体。比较特别之处是神庙主体内最主要的建筑是方尖碑,因此一些欧美学者推测方尖碑和金字塔的寓意可能相同,应该有些道理。

考古学家自1985年以来在古埃及文明起源圣地Hierakonpolis清理出一座早期神庙,这座神庙可视为此后几千年古埃及神庙的鼻祖。该神庙有一个相对巨大、呈椭圆形的露天“庭”,其长轴达32米以上,短轴大约13米,周围有一圈泥土糊覆的芦苇杆篱笆墙。庭中有一座巨大的人工堆垒的沙包,庭东部的尖凸处矗立有一根擎天柱,上面应有旗帜、图腾或神鹰(Hierakonpolis)之类(可能类于中国清人入关前的竿子祭天)。庭之南侧为神庙本体,庭之北侧有门道,门道两侧有神库、神厨、宰牲亭之类的附属建筑,其坐南面北、自北而入的情况与中国古代社稷坛的总体布局相类。

古埃及第五王朝首王Userkaf的太阳神庙相对比较早,其名为Nekhen-Re,义为“太阳神之地”,可能亦意指古Nekhen,此乃Hierakonpolis之名。该神庙内最初没有方尖碑,而是一根矗立在隆起的沙包之上的竿子,与前述Hierakonpolis神庙鼻祖比较相近。显然这座第五王朝的太阳神庙从名称、形式到方位,将古埃及最早的庙祭传统和古王国时期的Heliopolitan太阳神崇拜联系了起来[21]17。于此,则古埃及早期与中国早期的神庙、宗庙均是产生于早期的自然神灵与祖先魂灵崇拜,而且二者的布局、建构和功用也有一定程度的相似。

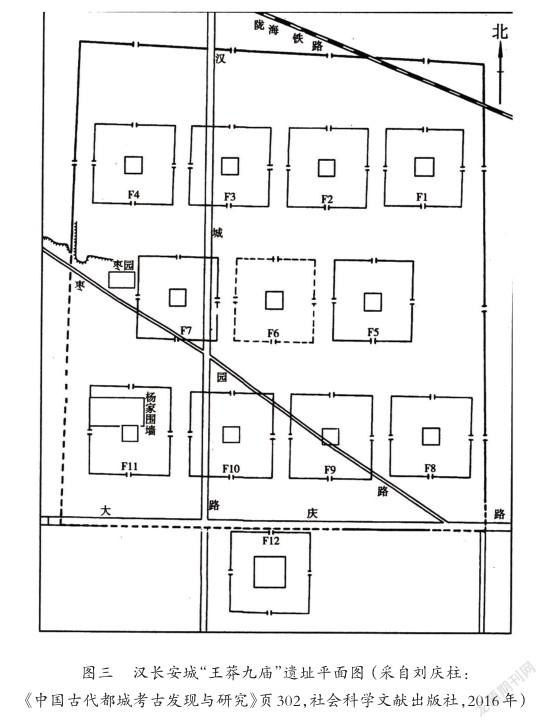

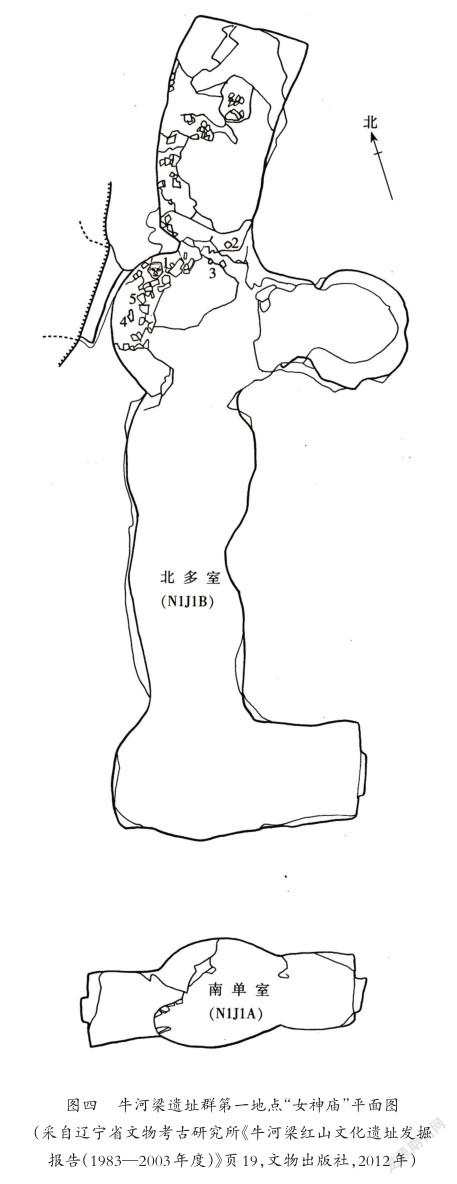

根据西汉长安城南郊“王莽九庙”将地位最尊的始祖庙室单独设置在建筑群南端正中的情形(图三)推测,牛河梁遗址“女神庙”南部的单室内供奉的也许是等级最高的始祖(或类战国秦汉时期的感生帝)魂灵,而其北面七个相连的单元中,位于中心、出有最大泥塑像的单元可能供奉约类于后代“太祖”的魂气,其余六个单元分别供奉有等差的六位先祖的灵魂,这一情况或可视作后来“天子七庙之制”的鼻祖(图四)。同为红山文化晚期的田家沟西梁头墓地等级不高,但也规划埋葬了七代人[30],似已有尊奉七代之义。

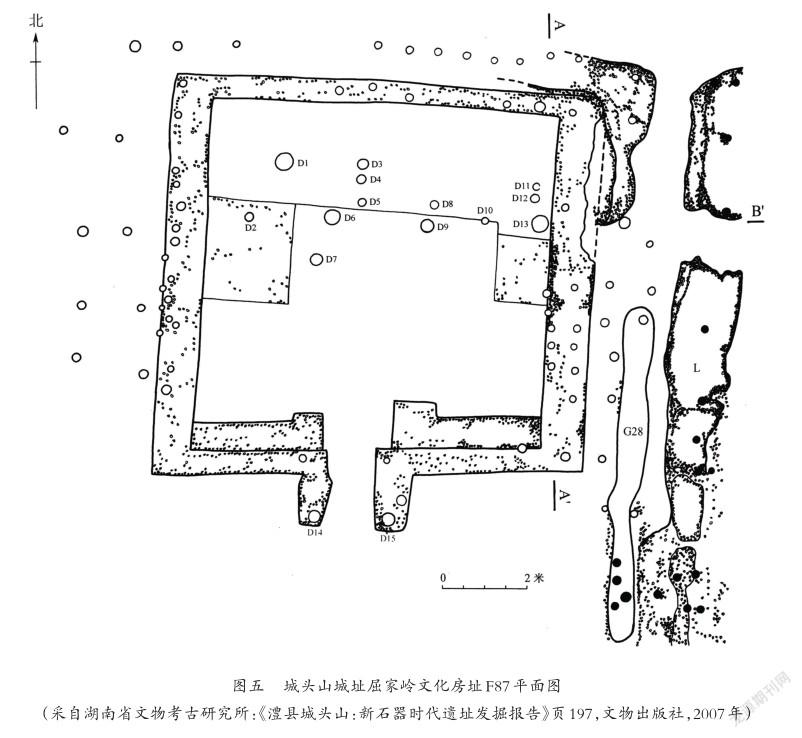

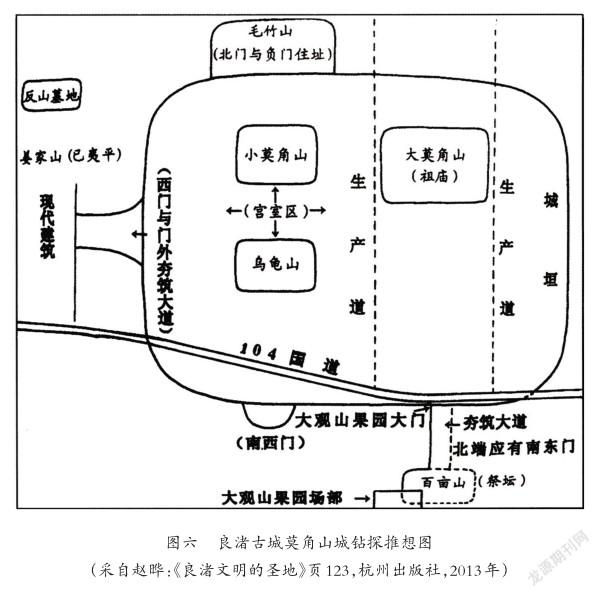

王震中先生认为,山东大汶口文化中心聚落内应有宗教祭祀中心或庙堂之类的建筑,大汶口遗址中心区发现的许多较大的柱洞标志着大型建筑的存在,该建筑具有中心聚落中祭政合一场所的功能[31]134。湖南澧县城头山城址的发掘者推断城址内屈家岭文化Ⅰ期房址F87是一处“礼仪”性质的建筑[32],王震中先生则认为其可能是一种原始宗庙,是宗族宗庙的滥觞,室内大小不等的13个柱子上也许原本悬挂有宗族祖先或氏族图腾的木质雕像之类的物件(图五)[31]189。皆有一定道理。石峁城址宫城皇城台之东北部发现陶鹰[33],这一带或是石峁宫城宗庙、神庙混合区之所在;红山文化晚期牛河梁遗址群“女神庙”也发现有泥塑的猛禽爪之类遗物,或许早期祖先崇拜中结合了对以猛禽等为代表的自然神祇之崇拜,或者以动物神作为祖先神的“助手”。赵晔先生推测良渚文化莫角山台城东北部面积最大的大莫角山建筑基址为祖庙所在,西部南北纵列的小莫角山与乌龟山建筑基址则为宫室区[34](图六),若果真如是布列,则莫角山台城宫殿及宗庙布局与中原地区的二里头宫城、偃师商城宫城及郑州商城宫城内的朝寝建筑群居西、宗庙建筑群居东的建置比较一致,趙晔先生推测的良渚莫角山台城的祖庙区可能也不是单纯的宗庙区,其内应该是宗庙和神庙建筑的混合,整个莫角山台城顶部的建筑均应该以神庙和宗庙为主,并且其中的宗庙不一定很突出,各类神灵的神庙可能反而比较醒目,至于比较纯粹的世俗性宫殿建筑,可能只是夹杂于神庙与宗庙建筑组合之间,处于比较附从的地位。

陶寺ⅠFJT3大型夯土建筑基址位于早期小城的东南部(图七)。如果陶寺早期小城可以基本认定为陶寺的宫城,而此宫城的东半部可能是陶寺宫城的宗庙、神庙混合区所在,那么位处东南部的ⅠFJT3夯土基址则有可能是陶寺宗庙区的南门所在。何驽先生也认为陶寺ⅠFJT3大型夯土基址可能包含有门塾类建筑[18]。而从二里头、偃师商城、殷墟等处早期都城的宫城考古发现来看,在早期宫城内,朝寝建筑组合居西,宗庙建筑居东,二者各自有独立使用的南大门,并不从同一个大门进出。殷墟甲骨卜辞《明续》730云:“王于南门逆羌”,《甲》896云:“王于宗门逆羌”。晚期文献也记载重大祭拜礼仪活动举行时,包括王与诸侯国君主在内的高级贵族需要亲往宗庙区南大门迎牲,如《周礼?春官?小宗伯》:“毛六牲,辨其名物,而颁之于五官,使共奉之”,贾公彦疏云:“至祭日之旦,在庙门之前,颁与五官,使共奉之,助王牵入庙。”[35]再如,《周礼?天官?大宰》:“及纳亨,赞王牲事。”[36]《周礼?秋官?大司寇》:“及纳亨,前王;祭之日,亦如之”,孙诒让《正义》云:“盖乡祭之晨,王亲迎牲而纳之于庭,乃告,致之于神而后杀,而授亨人。是既致牲,乃授亨,故通谓之纳亨。实则纳致之时,尚未亨也。”[37]《礼记·礼器》:“君亲牵牲。”[38]1441《明堂位》:“君肉袒迎牲于门。”[38]1489《祭义》:“祭之日,君牵牲,穆答君,卿大夫序从。既入庙门,丽于碑”,郑玄注:“祭,谓宗庙也”,“丽犹系也”[38]1594。早期宫城东半部宗庙区的南大门一带应该是一处非常重要的礼仪活动举行地。以晚商殷墟宗庙区南大门前为例:从考古发掘情况看,丁组基址以南约100米,丙组基址以南约150米,东西约100米的范围内确无建筑基址,更无灰土堆积,但局部有踩踏面[39],可能即是专门用于较多参与者举行大型礼仪活动的广场,其位置和功能近似于大朝正殿前面的广场,如清故宫太和殿前的大型场地。时王有前朝后寝,供奉先祖的宗庙亦有其“前朝后寝”;时王前朝大殿前有礼仪广场,宗庙前殿前亦有广场。

综之,上古宗庙可能起源于诸多功能混合的“合宫”,如兴隆洼文化有重要人物居室葬的“大房子”F180。之后可能经历了在墓地建置宗庙的阶段,如红山文化晚期牛河梁遗址群被积石冢大墓包围的“女神庙”。到陶寺文化中期,其小城(包含墓地的鬼神功能区)内可能有中期宗庙[40],与生人居住、使用的宫殿区之间有一段距离,而陶寺早期的宗庙建筑则可能与神庙建筑及其他陶寺早期的宫殿建筑紧邻而置。二里头遗址二期宫城内可能也只有比邻而建的神庙与宗庙建筑,尚未发现明确的朝寝建筑,再进一步发展,才正式进入三期宫城所见的生人宫殿与死者魂灵宗庙东西紧挨并置的阶段,这个阶段直至战国前后方基本结束。正如唐兰先生所言:“宗庙之所以称为‘宫’,就是从生人所住的宫室转化过来的。古代人迷信,把死人看得同活人一样,活人有‘宫’,死人也得有‘宫’,活人有‘寝’,死人也得有‘寝’,活人有‘朝’,死人也得有‘朝’,又称为‘庙’。总之,宗庙根本是仿照生人所住整套房屋来建立的。”[41]

距今5000多年的红山文化晚期牛河梁遗址群第一地点“女神庙”,虽然仍处在众多墓冢的包围之中,但其无论是空间位置还是内涵都相对独立,已经初步具备中国古代宗庙建筑的基本特征。与之同时或略有前后的其他考古学文化中尚未发现明确的宗庙建筑,推测这一时期独立的宗庙建筑尚未普遍出现,祖先崇拜也不比其他众多的自然神崇拜突出。牛河梁女神庙的祭拜对象可能不是特别单纯的远祖,其建筑之性质自然也与后来纯粹的宗庙有一定区别。考虑到其北侧有大面积的类似于后来地坛及社稷坛的呈“品”字形分布的三坛,该庙可能是把地母视作始祖母,并将她作为供奉和祭拜的对象之一。

黄德宽先生以为楚先祖老僮可能是一位女性[42]。刘信芳先生以为楚简“三楚先”作为楚人先祖祀谱的代称,特指“老童、祝融、穴酓”,其中“老童”即为楚人之始祖母[43,44]。郭永秉先生不同意楚人先祖老僮为女性之说,但认为老僮的母亲可能是楚人崇拜的女性先祖[45]。再考虑到商人的简狄与周人的姜嫄,劉信芳先生对楚人老童的解读对于理解红山文化晚期牛河梁遗址群女神庙的祭拜对象比较有帮助。《旧唐书·礼仪志四》载:“先是,睢上有后土祠,尝为妇人塑像,则天时移河西梁山神塑像,就祠中配焉。”[46]可见直到唐代,地母神崇拜还是依凭泥塑妇人像进行。祖先神最初可能被混在包括众多天神、地祇、自然神的神灵与魂灵群神之中,甚至祖先神与自然神祇之间彼此不易完全分离开来,或许到文明产生前后祖先神才逐渐独立出来,成为一个与天神地祇自然神灵系统相对的另一大类。笔者由此设想,或可将独立宗庙的出现看作中华文明出现的一个重要标志。因为特别重视祖先崇拜是中华文明的一个重要特征,但这个特征显然不是一开始就有的,而是有一个逐渐产生的过程。无论如何,牛河梁遗址群女神庙都应视作中国古代宗庙的鼻祖。

牛河梁遗址群中轴线北端处于女神庙与上庙之间总面积约4万平方米的山台,由呈“品”字形分布的三座方形台址组成,其处北的方位以及方形的建构将其与晚期都城北郊祭地的方丘之类的设置联系起来。而若进一步细分,则独处于北部的方台可能相当于后来都城北郊祭地的地坛,其南两个并列的方台中,居西的可能相当于后来都城的社坛,居东的可能相当于后来都城的稷坛。山台北面的所谓“上庙”遗迹,可能属于坛祭崇拜场所附属的房屋类建筑物,就如同晚期的天坛、地坛与社稷坛等固然为露天的非房屋类建筑,但它们必拥有可供行礼或储藏神物与神具的有顶有墙的屋室类建筑。

山台南面的女神庙出土有分别相对于真人三倍、二倍、等大,具有女性特征的人物泥塑像,其中三倍于真人的塑像处于主室正中,其余人像分列两侧。关于这些泥塑女神像所象征的崇拜对象,前揭学术界曾有过不少讨论,但并未得出十分一致的结论。有些学者认为这些泥塑女神可能是土地神[47],也有的以为象征祖先神[48],皆有其道理。我们以为牛河梁女神庙祭拜的女神可能有类于殷人的简狄与周人的姜嫄,但具体礼仪地位又明显高于简狄与姜嫄,可能象征红山人记忆里保存下来的第一位男性先祖(类商之契或周之后稷)的生母,她既是祖先神,也有地母的神格。红山文化这种地母女祖先的神庙与地坛等紧邻而置的安排,可视作后来以王后或帝后魂灵配食都城北郊方丘地神的渊源。而这个男性先祖的“生父”则可能是“感生帝”,大约为没有具体形象的一类天神,故只能以巨大的牡器陶塔形器象征之,并以女神庙南侧独处尊位的南单室供奉并祭拜之。女神庙北部的大面积建筑,除去前述供奉女神的主室外尚有六室,不排除其中一室是为供奉记忆里第一位男性先祖而设的可能。从礼仪等级来看,牛河梁第一地点仅次于祭天的第十三地点,位居第二。

若将兴隆洼文化居室葬看作宗庙制度的萌芽,则红山文化晚期牛河梁遗址群的“女神庙”略可认为是中国早期宗庙制度的肇端。女神庙不仅和祭拜天神地祇的祭台紧密相连,而且其本身的祭拜对象也带有自然神祇的色彩,可能是红山人族群记忆里最后一位母系祖先,自然即是红山人记忆里第一位父系先祖的母亲,复被视作地母的象征。之后的良渚、陶寺、芦山峁[49]及石峁等处早期都邑内,可能均为神庙建筑与宗庙建筑和较为纯粹的世俗性宫殿建筑混置,并未有明显的功能区分,而且其中的各类神庙可能更为突出,宗庙建筑或许并不显赫,比较纯粹的世俗性建筑则可能基本处于附庸的状态。这种状况可能持续至二里头遗址二期宫城之时,说明早期中国的祖先崇拜与天神地祇等自然神的崇拜一直关系密切,且其中一些重要的非祖先神灵长期保持突出地位。不过,至二里头遗址三期宫城之时,规模显赫的比较纯粹的世俗性朝寝建筑终于在宫城西部脱颖而出,并与宫城东部的宗庙建筑群东西对峙,而各类非祖先神之神庙建筑则基本退出宫城东部的精神信仰建筑区域——这是一个比较重要的变化。

————————

[1]张亚初.商周古文字源流疏证:卷一:示[M].北京:中华书局,2014.

[2]十三经注疏整理委员会.礼记正义[M].北京:北京大学出版社,2000.

[3]司马迁.史记:卷六十一:伯夷列传[M].北京:中华书局,1959:2123.

[4]十三经注疏整理委员会.尚书正义[M].北京:北京大学出版社,2000:207.

[5]BUDGEERNESTALFREDWALLIS. Osirisandthe Egyptian Resurrection[M]. London: Philip Lee Warner,New York: G.P. Putnam’s Sons, 1911.

[6]王晖.三星堆青铜人头像性质与楚史书《梼杌》名源考[J].考古与文物,2008(5):44—50.

[7]十三经注疏整理委员会.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,2000:322.

[8]郭沫若.释祖妣[M]//郭沫若著作编辑出版委员会.郭沫若全集·考古编:第一卷:甲骨文字研究.北京:科学出版社,1982:19—64.

[9]严志斌.商金文编[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[10]曹定云.论古文字中“宜”“俎”二字及其相关问题:兼论古代的几、俎与厨刀[C]//中国社会科学院考古研究所.新世纪的中国考古学:续:王仲殊先生九十华诞纪念论文集.北京:科学出版社,2015:211—220.

[11]KLAS BERNHARD JOHANNES KARLGREN. Some Fecundity Symbols in Ancient China[J].Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities,1930(2):2—3.

[12]凌纯声.中国古代神主与阴阳性器崇拜[G]//凌纯声.中国边疆民族与环太平洋文化:下.台北:联经出版事业公司,1979:1243—1302.

[13]聂崇义.新定三礼图:卷十三:鼎俎图[M].通志堂,1673(康熙十二年):7—8.

[14]黄以周.礼书通故:六[M].王文锦,点校.北京:中华书局,2007:2466—2470.

[15]允禄,等.皇朝礼器图式:卷二:祭器:天坛从位俎[M].武英殿版.1759(乾隆二十四年):15.

[16]郝炎峰.二里头文化玉器的考古学研究[G]//中国社会科学院考古研究所.中国早期青铜文化:二里头文化专题研究.北京:科学出版社,2008:275—354.

[17]刘钊.安阳后岗殷墓所出“柄形饰”用途考[J].考古,1995(7):623—625,605.

[18]何驽.怎探古人何所思:精神文化考古理论与实践探索[M].北京:科学出版社,2015:360—367.

[19]段玉裁.说文解字注[M].香港:凤凰出版传媒集团,2007:6.

[20]蔡邕.独断:卷下[M].北京:商务印书馆,1939:21.

[21]WILKINSON RICHARD H.The Complete Temples of Ancient Egypt[M].New York:Thames & Hudson Inc,2000:1—256.

[22]WILKINSON RICHARD H.The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt[M].New York:Thames & Hudson Inc.,2003:1—256.

[23]LEHNER MARK. The complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries[M]. New York:Thames & Hudson Inc.,1997:1—256.

[24]REEVES NICHOLAS,WILKINSON RICHARD H. The Complete Valley of the Kings:Tombs and Treasures of Egypt’s Greatest Pharaohs[M]. New York:Thames & Hudson Inc.,1996:1—224.

[25]辽宁省文物考古研究所.牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983—2003年度)[M].北京:文物出版社,2012.

[26]施劲松.三星堆器物坑的再审视[J].考古学报,2004(2):157—182.

[27]四川省文物考古研究院.四川廣汉市三星堆遗址青关山一号建筑基址的发掘[J].四川文物,2020(5):13—20.

[28]杜金鹏.三星堆遗址青关山一号建筑基址初探[J].四川文物,2020(5):108—118.

[29]梁思永,高去寻,石璋如.中国考古报告集之三:侯家庄:第九本:第1129、1400、1443号大墓[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1996:72—73.

[30]王来柱.凌源市西梁头红山文化石棺墓地的发掘与研究[C]//辽宁省博物馆.辽河寻根,文明溯源:中华文明起源学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2012:65—81.

[31]王震中.中国古代国家的起源与王权的形成[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[32]湖南省文物考古研究所.澧县城头山:新石器时代遗址发掘报告:上[M].北京:文物出版社,2007:196—198.

[33]孙周勇,邵晶,邸楠,等.石峁遗址:2017年考古纪事[N].中国文物报,2018-06-01(5).

[34]赵晔.良渚文明的圣地[M].杭州:杭州出版社,2013:123.

[35]孙诒让.周礼正义:第五册[M].北京:中华书局,1987:1440.

[36]孙诒让.周礼正义:第一册[M].北京:中华书局,1987:145.

[37]孙诒让.周礼正义:第十一册[M].北京:中华书局,1987:2759.

[38]中华书局编辑部.十三经注疏:下册[M].阮元校刻本影印本.北京:中华书局,1980.

[39]岳洪彬,何毓灵,岳占伟.殷墟都邑布局研究中的几个问题[G]//中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室.三代考古:四.北京:科学出版社,2011:248—278.

[40]何驽.陶寺文化谱系研究综论[G]//北京大学中国考古学研究中心,北京大学震旦古代文明研究中心.古代文明:第3卷.北京:文物出版社,2004:54—86.

[41]唐兰.西周铜器断代中的“康宫”问题[J].考古学报,1962(1):15—48.

[42]黄德宽.新蔡葛陵楚简所见“穴熊”及相关问题[J].古籍研究,2005(2):1—6.

[43]刘信芳.楚简“三楚先”“楚先”“荆王”以及相关祀礼[J].文史,2005(4):6—9.

[44]刘信芳.楚系简帛释例[M].合肥:安徽大学出版社,2011:329—330.

[45]郭永秉.帝系新研:楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究[M].北京:北京大学出版社,2008:7—209.

[46]刘昫,等.旧唐书:第二六八册:卷二十四:礼仪志四[M].清乾隆版本影印本.台北:台湾商务印书馆,1983:628.

[47]张星德.红山文化研究[M].北京:中国社会科学出版社,2005:88.

[48]吕学明,朱达.重现女神:牛河梁遗址[M].天津:天津古籍出版社,2008:88—89.

[49]陕西省考古研究院,西北大学文化遗产学院,延安市文物研究所,等.陕西延安市芦山峁新石器时代遗址[J].考古,2019(7):29—45.