融合新闻中的媒介元素应用研究

摘要:全媒体时代,全新的新闻内容生产、传播和分发模式催生了一种新兴的新闻形态——融合新闻。随着媒体深度融合的进程不断加快,融合新闻的身影出现在各级各类新闻奖项的评选中,其中备受瞩目的莫过于中国新闻奖的评选。2018年,第二十八届中国新闻奖首次设立融合创新奖项,四年来共评选出193件优秀作品。纵观这些获奖的优秀作品,无一不体现出融合新闻的显著特征。本文通过深入、系统地研究获奖的融合新闻作品,总结出一系列适应时代发展需要的新闻创作要点和传播规律。

关键词:融合新闻;媒介元素;中国新闻奖

中图分类号:G212 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)21-0032-03

课题项目:本论文为重庆日报报业集团课题“融合新闻中的媒介元素应用研究”阶段性成果,项目编号:CBK2020010(重课字2020第010号)

互联网技术的不断发展在挤压传统媒体生存空间的同时,也为媒体深度融合发展带来了转型升级的机遇。全媒体时代,全新的新闻内容生产、传播和分发模式催生了一种新兴的新闻形态——融合新闻。融合新闻有广义和狭义之分,广义的融合新闻,即多媒体新闻,强调多种媒介元素融合而成的新闻形态。狭义的融合新闻,则主要指基于新兴媒介平台或技术制作而成的融合了多种媒介元素的新闻形态[1]。

随着媒体深度融合的进程不断加快,融合新闻的身影出现在各级各类新闻奖项的评选中,其中备受瞩目的莫过于中国新闻奖的评选。中国新闻奖是经中宣部批准常设的全国优秀新闻作品最高奖,由中华全国新闻工作者协会组织评选,自1991年开始评选,每年评选一次[2]。2018年,第二十八届中国新闻奖首次设立融合创新奖项[3]。截至2021年,融合创新奖共评了四届,评选出193件融合创新作品。纵观这些获奖的优秀作品,无一不体现出融合新闻的显著特征,即多种媒介元素融合而成的新闻形态。本文通过深入、系统地研究获奖的融合新闻作品,总结出一系列适应时代发展需要的新闻创作要点和传播规律,并在此基础上探讨融合新闻生产实践的发展前景。

一、融合新闻获奖作品概述

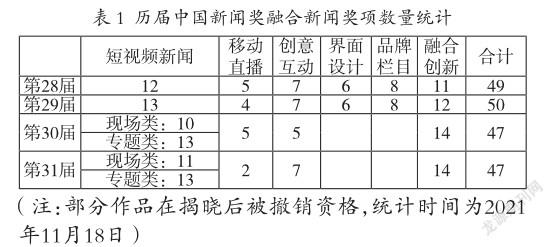

2018年,中国新闻奖媒体融合奖项设立了六个评选项目,分别是融媒短视频、融媒直播、融媒互动、融媒栏目、融媒界面、融媒创新。2019年,媒体融合奖项沿用2018年的奖项设置,但六个评选项目的名称略有调整,变更为短视频新闻、移动直播、新媒体创意互动、新媒体品牌栏目、新媒体报道界面和融合创新。其中,自2020年第三十届中国新闻奖评选起,新媒体品牌栏目被纳入新闻名专栏,不再单独设项目奖;新媒体报道界面也与网页设计合并为页(界)面设计;短视频新闻细分为短视频现场新闻和短视频专题报道。

2018年至今,中国新闻奖共评选出193件融合新闻作品。尽管部分作品在揭晓后被撤销资格,但从整体上来看,每届获奖作品的数量趋于稳定,2018年获奖作品49件,2019年获奖作品50件,2020年获奖作品47件,2021年获奖作品47件,总体保持在50件左右。综合中国新闻奖评选办法及评选细则来看,这些融合新闻获奖作品都具有几点必备要素。

一是正确的舆论导向。不论是传统新闻作品还是融合新闻作品,坚持正确的舆论导向都是第一位的。

二是丰富的新闻价值。《中国新闻奖评选办法》明确要求,获奖作品的内容应有深度,富含新闻价值。并且,评选时会综合考量作品主题、时效性、趣味性、传播效果等多重因素[4]。

三是较好的融合效果。相较传统新闻作品,融合新闻的优势在于综合利用不同技术、传播形式、叙事方式和报道体裁开展整合式宣传。评选细则中特别强调,“鼓励内容呈现方式创新和技术应用创新”[5]。

四是良好的社会效果。全媒体时代,无所谓“新旧媒体”之说,媒体各部门应通力协作,在互联网空间引起舆论共鸣,从而进一步凸显新闻报道的社会价值。

通过仔细研究近四年来获奖的融合新闻作品,不难发现中国新闻奖的关注重点有所变化。比如,从最初关注技术应用逐渐转向关注作品主题,评价标准由表层深入内里等。当下,媒体正经历深度融合的过程,这个过程是一个动态化的过程,融合新闻作品的呈现方式随之不断升级。

二、融合新闻整体趋势

笔者通过分析近四届中国新闻奖融合新闻获奖作品,发现这些作品存在一些共性。从某种意义上来说,这些共性反映出融合新闻生产传播的整体趋势。

(一)选题可视化

不同于传统新闻采编,融合新闻需提前谋划,围绕某个关键点开展系统建构。在此过程中,需充分调动记者、编辑、美术编辑、技术人员等团队成员,充分发挥各自的主观能动性,在分工协作中形成有别于传统新闻被动选题的可视化风格。

例如,第三十届中国新闻奖一等奖获奖作品《“数说70年”数据新闻可视化系列短视频》,就是极具创意的可视化融合新闻。该作品数据丰富,且与图像互为补充,有效提升了信息传达的精准度。同时,作品中的数据由静态转向动态,在展现分项数据的同時,更直观地凸显数据对比情况及数据发展趋势,能让用户在短时间内接收到大量信息,以“上帝视角”对发展全局一目了然[6]。

此外,随着大数据、物联网等技术的不断发展,信息获取高效、来源广泛的特点进一步强化了融合新闻的可视化特性。例如,第二十九届中国新闻奖融合创新三等奖获奖作品《致敬历史·世界第一大港成长记》、第三十届中国新闻奖融合创新二等奖获奖作品《大阅兵后再看这组外媒数据,忍不住又红了眼眶!》等,都是可视化新闻产品中的佼佼者。

(二)叙事人格化

所谓叙事者人格化,就是在融合作品中要有实际的讲述者。不同于传统新闻第三人称的叙事方式,融合新闻中的叙事者往往是第一人称。在第一人称叙事的融合新闻中,叙述者“我”不仅是事件的目睹者、见证者,同时也是融合新闻中的主角,带有“自传”色彩。这种叙事方式淡化了记者的介入,方便读者以新闻人物的视角走进新闻,从而实现新闻的感官化、体验化。

例如,第二十八届中国新闻奖融媒短视频获奖作品《绝壁舞者——捅山工,这是一个你闻所未闻的职业》,作品中的叙事者“我”名叫张磊,是一个90后的捅山工。作品从张磊的视角,讲述了他每天在悬崖峭壁间守护轨道行车安全的故事。在这则短视频新闻中,记者“消失”了,隐匿在张磊背后,但呈现出的效果却更具信服力,更有温度[7]。

(三)技术创新化

现代科技的创新应用不仅能丰富融合新闻的表现方式,还能实现耳目一新的呈现效果。纵观近四届中国新闻奖融合新闻获奖作品,不少作品都综合运用了各种现代科技,如H5、CG、AI、VR、动图、三维特效、人脸合成等。现代科技的加持,放大了融合新闻作品的传播效果,让作品变得更加生动。

例如,第二十八届中国新闻奖融媒直播一等奖获奖作品《“天舟一号”发射任务VR全景直播》,为了能让受众身临其境般感受我国首单“太空快递”的运送过程,《中国相册》栏目组携手央视网,对“天舟一号”发射任务进行了近距离VR直播,并开创了三个“首次”,即首次航天领域VR直播、首次最近距离全程直播火箭发射、首次在VR直播中引入专业讲解员[8]。

(四)受众互动化

互动化,无疑是当下融合新聞生产的必要条件之一。通常,互动性较强的融合新闻在媒体发布时还处于未完成的状态,需要受众在互动中完成作品。也就是说,互动设计是否巧妙,将直接决定作品传播效果。具体来看,融合新闻的互动大致分为三类,即社交媒体属性类、UGC生产类、游戏互动类。此外,有的作品综合

利用VR、AR技术,来实现融合新闻在感官和行为层面的双重沉浸,从而进一步拓展融合新闻的互动空间。

例如,第二十八届中国新闻奖融媒互动一等奖获奖作品《“军装照”H5》,利用融合成像、人脸识别等技术增强用户黏度,从而实现在朋友圈的裂变传播。相关数据统计显示,截至2017年8月7日,《“军装照”H5》的浏览次数(PV)超过10亿,独立访客(UV)累计1.55亿,成为当年的“爆款”H5。

三、融合新闻生产实践思考

“媒介杂交或交汇的时刻,是发现真理和给人启示的时刻,由此而产生新的媒介形式。”[9]著名传播学家麦克卢汉在《理解媒介》一书中写道。随着媒体深度融合的不断推进,融合新闻正迎来更为广阔的发展前景。同时,也应注意到不少媒体生产的融合新闻具有互动性弱、效性差、分发不精准等问题。为此,广大新闻工作者更应以问题为导向,结合具体实际创作更多老百姓喜闻乐见的融合新闻作品。

(一)培育短视频和移动直播能力

经过多年融合发展,短视频和移动直播逐渐成为不少主流媒体的看家本领之一。透过近四年融合新闻获奖作品可以发现,许多融合新闻都有短视频或移动直播的身影。未来,在加强融合新闻生产过程中,可借助短视频和移动直播带给受众更强的现场感,同时还可巧妙加入其他媒介元素,在保证现有优势的基础上,最大限度满足受众需求。例如,重庆日报报业集团在融合转型实践中,先后研发上线了上游新闻APP、新重庆APP。其中,地方短视频新闻就是上游新闻APP里很重要的一大板块。

(二)强化受众互动体验

长期以来,融合新闻的互动性是广大新闻工作者研究的重点。但目前,不少融合新闻的互动性仍处于浅层次,形式较为单一,内容同质化严重,跟风模仿被人诟病。针对这些问题,新闻工作者要打开思维,结合各地实际以及作品主题、内容特色,独辟蹊径进行创作。

(三)巧借社交平台扩展传播渠道

细观近四届中国新闻奖融合新闻获奖作品,大都采用了社交媒体和全媒体传播方式。这也是“爆款”融合新闻不可或缺的重要因素。因此,在融合新闻的生产实践中,媒体还应全方位构建全媒体传播矩阵。

四、结语

实践证明,只有不断推陈出新,把高质量新闻内容和先进的现代技术相结合,才能生产出满足人们阅读视听体验的优秀作品,才能在大浪淘沙式的传媒业中得以生存和发展。四年来,中国新闻奖在评选融合新闻时不断优化,起到了指引各级媒体发展方向的作用。从某种意义上来说,中国新闻奖关于融合新闻奖项的调整就像一面旗帜,指引新闻工作者积极宣传党的主张,深入反映群众呼声,唱响主旋律,传播正能量。广大新闻工作者要深刻领悟中国新闻奖的奖项要义,结合行业情况和具体实际,提升融合创新能力,增强融合新闻的传播力。唯有如此,才能实现融合新闻的不断发展,从而推动媒体行业深度融合发展。

参考文献:

[1] 刘涛.融合新闻策划:从形态创新到渠道对话[J].教育传媒研究,2019(5):20.

[2] 中国新闻奖简介[EB/OL].中国记协网,http://www.zgjx.cn/2019-05/15/c_138060524.htm,2019-05-15.

[3] 第二十八届中国新闻奖媒体融合奖项[EB/OL].中国记协网,http://www.xinhuanet.com/zgjx/2018mtrhj/,2018-07-25.

[4] 第三十一届中国新闻奖评选办法[EB/OL].中国记协网,http:// www.zgjx.cn/2021-04/02/c_139854679.htm,2021-04-02.

[5] 第二十九届中国新闻奖评选细则[EB/OL].中国记协网,http:// www.zgjx.cn/2019-09/20/c_138401419.htm,2019-09-20.

[6] “数说70年”数据新闻可视化系列短视频[EB/OL].中国记协网,http://www.zgjx.cn/2020-10/14/c_139439652.htm,2020-10-14.

[7] 绝壁舞者:捅山工,这是一个你闻所未闻的职业[EB/OL].中青在线,http://v.cyol.com/content/2017-05/03/content_16020381.htm,2017-05-03.

[8] “天舟一号”发射任务VR全景直播[EB/OL].央视影音,http:// app.cctv.com/special/cbox/subscribe/index.html?mid=183iaaMj0518&-from=singlemessage&isappinstalled=0,2017-04-20.

[9] [加]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.北京:商务印书馆,2000:91.

作者简介 陈科龙,硕士,编辑,研究方向:新闻传媒。