靳之林东北时期的油画创作研究

张红梅 周学仁

摘要:靳之林是新中国成立后培养的第一代油画家,艺术创作紧密结合时代。他以现实主义的创作方法揭示文化艺术的本原,取得了较高的艺术成就。本文通过对靳之林20世纪中叶在东北油画创作情况的梳理,将其东北时期的油画创作分为三个阶段进行论述,分别为初始期、勃发期、沉滯期,由此管窥靳之林对艺术、文化和现实的思考。靳之林东北时期的油画创作是其“激情大写意”风格形成的重要转折点,是构成其整个艺术生涯多样创作面貌至关重要的一部分。

关键词:靳之林 东北时期 油画创作 现实主义

作为新中国成立后的第一代油画家,靳之林用画笔描绘了新中国成立以来的社会新貌。凭借一直以来的辛勤探索,靳之林在考古、民俗、文化、艺术方面都颇具成果,由此形成了丰富的创作面貌。在油画界,为人们所熟识的往往是他求学国立北平艺术专科学校时期的艺术探索、定居陕北高原的文化考察以及于故乡土地的所见所感等。然而,笔者认为更有必要关注的是靳之林20世纪中叶在东北地区的艺术创作。在这一时期,他立足地域、立足现实生活,延续一贯的现实主义创作体系进行油画创作,完成了向日后“激情大写意”风格的转向。

纵观靳之林东北时期的油画创作,可以看出他自身的发展过程主要分为三个阶段:第一个阶段为创作的初始期(1955),这个时期靳之林初次接触东北这片黑土地,全新的自然风貌和人文生活使他获得了丰富、新鲜的视觉体悟,艺术创作多为写实性的写生。第二个阶段为他油画创作的勃发期(1961—1966),这时靳之林调入吉林艺术专科学校任教,有了更多的时间和机会深入探索和挖掘东北这片黑土地。相比第一个阶段,他这一时期的艺术创作多为创作性写生。第三个阶段为他油画创作的沉滞期(1966—1973)。靳之林在“五七干校”中创作了一批关于干校日常生活和劳动的作品。这三个阶段的艺术创作构成了靳之林东北时期油画创作的整体面貌,并且不同阶段呈现出各自鲜明的特色。

一、靳之林东北时期油画创作的初始期

20世纪50年代初,新中国的美术创作是一种国家统一组织下的有目的的创作活动。1949年11月,中央人民政府文化部(今文化和旅游部)发出《关于开展新年画工作的指示》,这项指示不仅明确了新年画的工作目标、方向和要求,还说明了具体方法和措施。[1]为了构建新中国的美术形象,文艺工作者在这一时期主要从两方面进行艺术创作:一方面,以革命历史题材进行主题性创作,如新中国成立之初,中央美术学院的教师接到了一批革命历史画的创作任务。[2]当时在中央美术学院任教的靳之林接受了来自中国人民革命军事博物馆的创作任务——创作《罗盛教》;另一方面,延续1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的文艺思想,提倡为工农兵服务,站在劳动人民的立场,走现实主义的创作道路,如1950年中央美术学院开展的“红五月创作运动”便是探讨现实主义教学和艺术为人民服务的创作道路的实践。在“红五月创作运动”总结报告中,王朝闻表示美术要为人民服务,艺术要表现具有社会意义的内容,艺术创作是为了反映生活。[3]

基于这一历史背景,我们可以从靳之林的作品中发现,靳之林在20世纪50年代的创作也主要分为描绘革命历史的主题性创作和描绘现实生活的创作这两种。描绘革命历史题材的主题性创作有其为完成《罗盛教》而前往朝鲜创作的一批写生作品,如《啊!罗盛教河!罗盛教山!》《战后的朝鲜农村》等,描绘了朝鲜地区的民俗风貌。描绘现实生活题材的有其1956年左右在河北饶阳的写生创作《冀中平原的麦收时节》《打机井》等。这些作品充分体现出青年时期的靳之林已经具备了把控各种题材的能力。这些作品虽然表现题材各不相同,但在艺术表现上又具有相同的特点,如注重具体的造型与笔触,注意色调的把控,画面比较沉稳。

靳之林东北时期油画创作初始期始于1955年的夏天,当时他只身一人来到黑龙江小兴安岭五营、伊春地区的原始森林林区写生,持续时间两个月,创作足迹一直延伸至中苏边境。在这里,靳之林创作完成了一批油画作品,如收藏于吉林省博物院的《原始森林》《傍晚的小白桦林》《小兴安岭的原始森林》《通往森林之路》等。在写生回来的途中经过机械化程度很高的采伐林带时,靳之林又创作了一批即兴式油画作品,如《林业工人出厂》《通往带岭》《密林深处的集材场》《黎明》等。除了油画创作,他在这次写生之行中还留下了几幅素描作品,如《集材装车的伐木场》《采育结合的林区农舍养猪场》等。

通过这些作品可以看到,此时靳之林仍然沿袭他求学时期的绘画风格。这些作品的色彩无论是明度还是纯度都不高,即不追求鲜艳明丽,注重色调的微妙变化,画面比较沉稳。这种色调的运用显然是有意为之的。靳之林谈及自己的用色时曾说:“色彩的气质是民族化的。”比如,他描绘的灰棉袄一定要是当时八路军的灰棉袄,他给这种色彩的定调是颜色很正的灰。[4]在用笔上,他注重造型与笔触,善于用大块面塑造形体,同时也有小笔触的堆叠。如《原始森林》这幅作品,构图上采用近景处理,截取树木的主干部分进行描绘,金黄色的阳光洒在树干上,造成光影斑驳的画面效果。可以说,这幅作品充分体现了他用色、用笔的娴熟。

虽然靳之林在东北时期油画创作初始期的存世作品数量不多,但我们能看出这些作品都具有写生性的创作特征,题材主要是自然风貌和现实生活,人物或者动物在作品中只是起到点缀的作用,如《林业工人出厂》《集材装车的伐木场》。值得注意的是,这一阶段作品所体现出来的创作视角都是正视,作品多为画家正前方之景,如《原始森林》《小兴安岭的原始森林》《通往森林之路》等。与其后两个创作时期相比,这一时期的靳之林初次接触东北这片土壤,东北林区浩瀚的原始森林和挺直高耸的杉树、松树带给他截然不同的视觉冲击。因此,他力求直接地描绘客观对象,在艺术表现中更多传达的是他对东北自然物像的直观感受,没有掺杂过多的文化情结。

二、靳之林东北时期油画创作的勃发期

20世纪60年代初,随着社会主义建设进程加快,艺术创作从内容到形式均发生了很大改变,革命历史题材逐渐让位于现实生活题材。这一时期反映社会主义建设和表现人民大众的现实生活题材绘画增多。[5]全国各地都举办了关于农村新貌的画展,如1963年5月中国美术家协会上海分会在上海美术展览馆举办的“农村新貌”画展,1963年4月中国美术家协会广东分会在广东省博物馆举办的“今日农村”主题画展等。[6]这些展览中的作品从多方面反映了人民當家做主并积极从事社会主义建设的生活风貌。靳之林此时的创作也主要是以现实生活题材和自然风光题材为主,革命历史题材的创作相对减少。

靳之林在1961年6月为支援东北文化建设,从中央美术学院调至吉林艺术专科学校(以下简称“吉林艺专”)任教,任油画教研室主任、中国美术家协会吉林分会油画组长。[7]靳之林为该校带来了当时主流推崇的苏联现实主义。与此同时,他也为该校美术系的色彩教学规范奠定了很好的基础。[8]在教学上,他始终坚持现实主义的道路,重视对生活的感受与体验,承续的是他的老师董希文一贯强调的教学理念。正如他1961年1月在《美术》杂志上发表的《根本问题是工农化》一文中所言:“生动的形象从生活的感受中来……观察形象,积累形象。”[9]因而,他注重学生全面的艺术修养,要求学生一定要进行户外写生创作,深入体验生活。可以说,靳之林在吉林艺专这段时期是他艺术生涯的一个重要转折点。他不仅有更多的机会深入了解和接触东北地区文化,还拓展了观照东北地域自然环境的视野,进一步加深了对于东北这块土地的感受。

关于现实生活题材的创作,我们可以通过1962年2月靳之林与王大维、胡悌麟、付植桂三位先生在吉林省博物院举办的油画展览会来考察。从参展的二百余件作品可以看出,这些创作题材广泛,涵盖历史题材、肖像、风景、静物写生等,且大多取材于身边随处可见的现实生活。在艺术家的笔下,国家社会主义建设的新风貌和秀美的自然风光都得到了很好的呈现。其中,靳之林参展的作品除了描绘东北地区的风土人情,还有描绘河北、陕西的写生作品。譬如,《陕北老农》描绘了披着羊皮袄、扎着白毛巾的质朴的陕北农民形象。《太行山的早晨》描绘了一个农民早晨放牛的场景,带有浓郁的山村生活气息。1962年2月,《吉林日报》还为展览刊发了一篇名为《老枝生青新葩吐蕊》的文章,其中写道:“靳之林的河北、陕西写生,用笔纯熟、精炼、洒脱、富有诗意。对于不同地区的特点,感觉敏锐,抓的准确,因此,他的作品看起来亲切,耐人寻味。”[10]靳之林的作品《打机井》也被刊登于报纸上。

1962年,靳之林的作品《长白林海》《桦林飞雪》入选由文化部(今文化和旅游部)和中国美术家协会共同举办的纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表20周年的全国美术展览会。时任吉林省委宣传部部长的宋振庭曾提出树立三个艺术创作典型“二林(麟)一英”,靳之林与胡悌麟、英若识一起被提名。[11]显然,在探索油画艺术的道路上,靳之林已经形成了自己鲜明的艺术风格,并受到美术界的认可。同时期在吉林艺专任教的艺术家胡悌麟主要是围绕革命历史题材和现实生活题材进行主题性创作,譬如《三下江南》《放木》《万水千山》《瑞雪》等。他多以带有情节性的写实风格表现宏大主题,并最大限度地在现实框架中探寻地域文化的审美属性。[12]就《瑞雪》而言,这幅作品描绘的是在东北下雪的冬天,村民迎接工作队回村的场景。虽然作品整个处于冷色调之中,但画面中人物形象的笑脸使得作品充满欢快的情调。靳之林则更多地表现吉林长白山林区壮美的自然景象,尤其是冬季冰封雪盖的银白色原始森林,还有东北农村的生活图景,叙事性的主题创作较少。

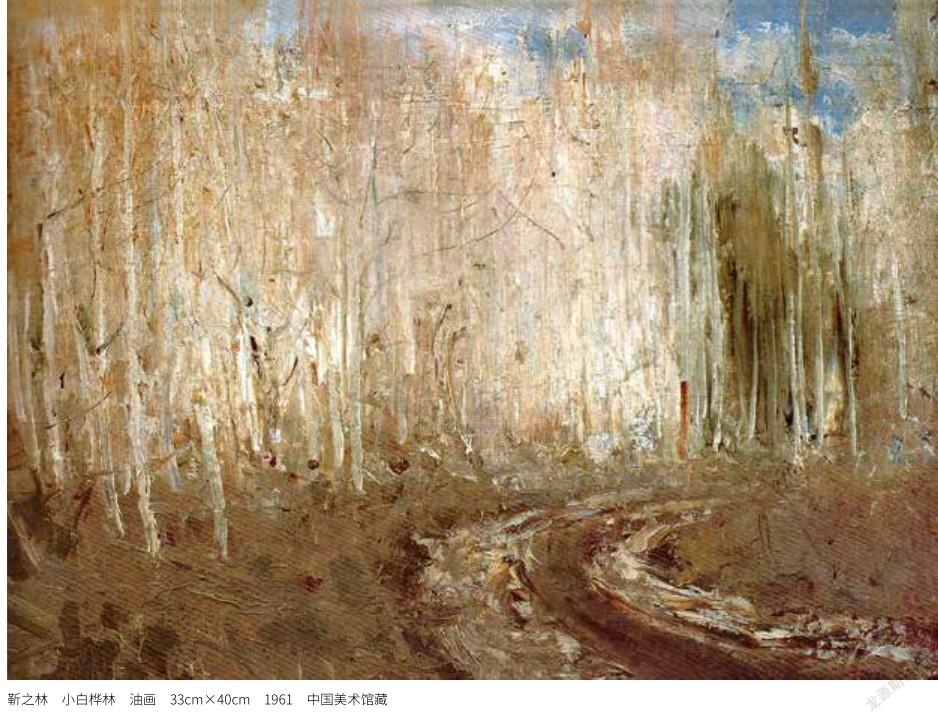

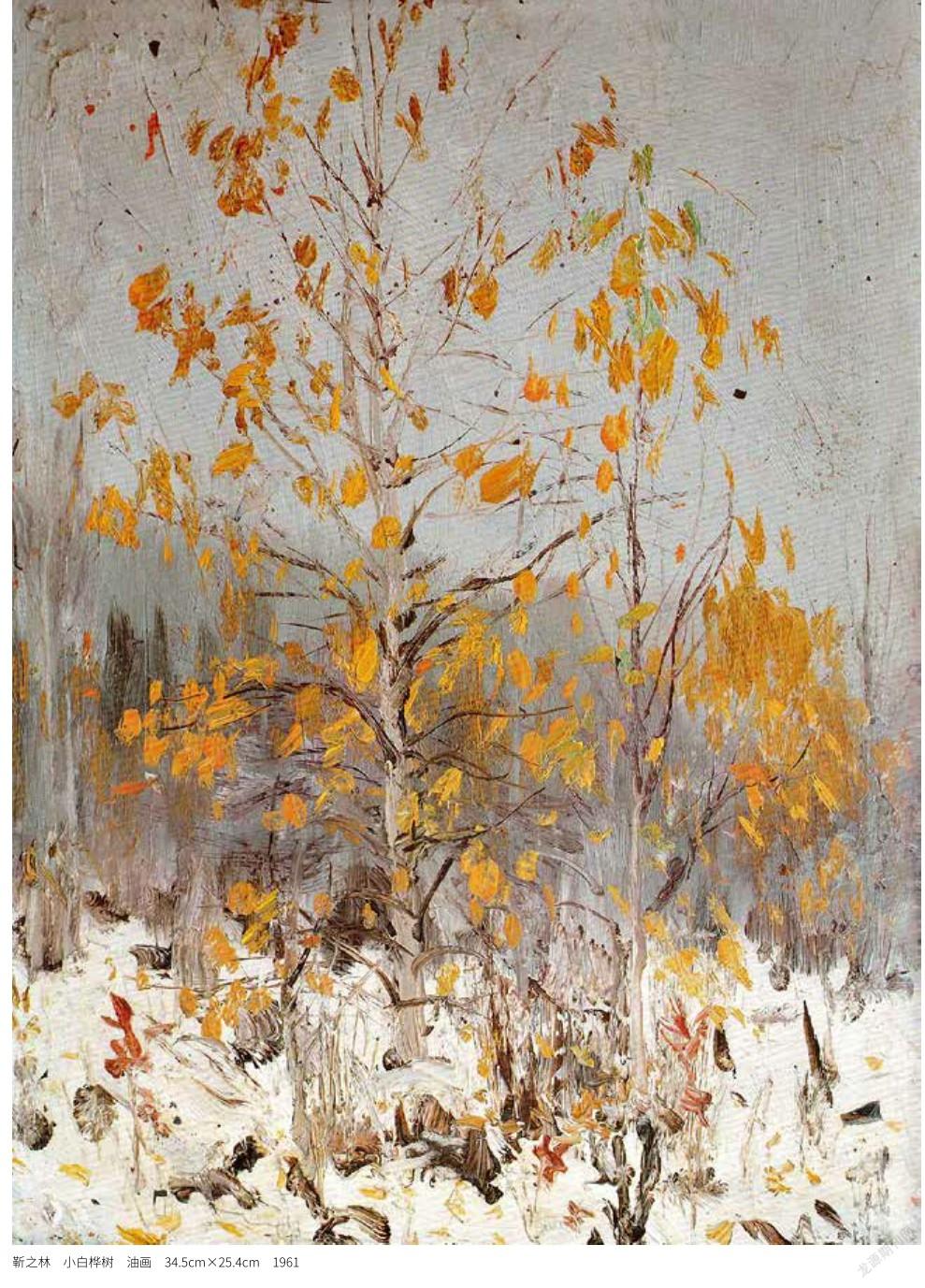

从靳之林在长白林场、延边汪清林场、天桥岭林场等多地创作的作品中,我们可以看到丰富的东北森林文化。1961年冬天,靳之林到东北抗日联军生活和战斗过的吉林漫江长白森林进行写生创作,齐腰深的雪地和一望无际的银白色林海给予了他丰富的创作灵感。此时,他创作出了一批油画作品,譬如《桦林飞雪》《长白林海》《长白林海之二》《长白山原始森林深处》《林海小舟》《小白桦林》《抗日联军种过的地》等。可惜的是,由于历史原因,《桦林飞雪》《长白林海》等一批油画作品受到损毁。1962年秋季,靳之林奔赴长春远郊新立城农村,一边与农民一起秋收,一边写生创作了一批记录东北农村秋收的油画作品。东北农民身上粗犷豪放的性格和一望无际的苞米地给予了他截然不同的体悟。在这里,他创作了《松花湖畔的稻草垛》《苞米楼子》《松花江的傍晚》《松辽平原高粱熟了》等一系列作品。同年冬天,靳之林再次来到长白山脉,在延边朝鲜族自治州的汪清县天桥岭林场进行写生创作,花了两个多月时间创作了《延边汪清林区农舍》《朽木残雪》《林海雪原伐木场》《吉林延边汪清林场》《延边汪清林场木材》等作品。

1963年以后,由于个人写生出行减少,靳之林将更多的时间和精力投入教学方面。在1963年7月至1964年4月期间,他带领吉林艺专美术系1958级本科油画专业学生到丰满水电站参加社会主义阶级教育展览馆的设计、绘制活动[13],并在辽源煤矿进行生活体验与创作。这段时期,他和学生们共同合作,为辽源煤矿阶级教育展览馆(现辽源矿工墓陈列馆)创作了近40幅油画。[14]1963年12月,《吉林日报》选登了美术系师生参加社会主义教育创作的作品,如辽源煤矿矿史素描组画之一《饥饿》、丰满发电厂厂史素描组画之一《罢工》、辽源煤矿矿史木刻组画之一《抓劳工》等,还刊有题为《思想感情变了,作品也就变了》的文章,介绍了吉林艺专师生为辽源矿区“三史”展览会所创作的作品。作者认为这些作品揭露了旧社会反动统治和资本家的残酷剥削与压迫,反映了矿工们过去的苦难生活和不屈斗争。另有一篇报社短评《必要的一课》讲述了课堂教学要和社会主义教育的现实结合起来,培养合格的新艺术人才。[15]

1964年1月,靳之林的《木材外运》入选了由长春市文化局(今长春市文化和旅局)、长春市文联共同举办的庆祝新中国成立十五周年美术作品展。[16]此外,他的一幅被誉为新中国现实主义美术里程碑的作品——《南泥湾》亦入选了1964年的东北三省美展并被收藏于中国人民革命军事博物馆。[17]与此同时,他的其他作品也被多家博物院收藏,譬如《长白林海》被吉林省博物馆收藏,《小白桦林》被中国美术馆收藏。[18]在1966年9月至12月期间,他创作了大幅革命历史油画作品《农安解放》和三组“家史”系列作品。1966年3月至5月,靳之林被借调到吉林省博物院,创作了水粉组画《焦裕禄》,6月又被调回吉林艺专任教。[19]

1961年至1966年,这一时期的靳之林长期居住在吉林,与初始期的初次接触东北的短期写生不同,他在这段时期渐渐熟悉了东北这片地域,有了充足的时间观察、体悟东北地域文化。相较于初始期,勃发期的作品体量明显增大,画面中已经没有初始期即时性的现场写生感,作品的完整性及完成质量有了非常大的提高。此外,作品由初始期的写生性逐渐转变为创作性。譬如,参加第四届全国美展的《桦林飞雪》《长白林海》便是他从长白山林区写生回来之后参照写生作品所创作的。[20]值得注意的是,靳之林勃发期的作品所体现出来的观察视角与初始期的正视角不同,他开始采用略带俯视和远视的观察视角。略带俯视的观察使其作品的画面视角往下移,画面所承载的视域更加阔大,如《长白山原始森林深处》《林海深处的独木桥》等。采用远视的观察视角则是因为他所处写生地点的海拔较高,视线随之也变得开阔,从而促成其作品画面的开阔,如《长白林海》《林海小舟》等。

从题材上来看,勃发期的作品虽然仍是以描绘吉林自然风光和现实生活为主,但更偏向于目的性创作,即更好地表现吉林乃至东北的自然风貌。这与1962年3月宋振庭在中国美术家协会吉林分会举办的两个“联合展览”[21]座谈会上的讲话内容不谋而合。在会上,宋振庭强调:“要深入生活,掌握时代气息;要大胆探索民族化;要注意地方色彩,突出吉林特有的‘一池三江的风貌。”[22]在勃发期,靳之林似乎在有意识地寻找一些带有东北特色的题材进行创作,描绘最多的就是长白山和松花江。长白山题材包括长白林场、延边汪清林场、天桥岭林场等多个写生地点,松花江题材包括松花江、松辽平原、松花湖畔等。

1961年,靳之林创作了《长白林海》。这幅作品的创作地点常有黑熊出没,但为了更好地描绘长白山景,靳之林冒着危险在这座山头進行艺术创作,从中可以看到他为艺术不畏艰难的精神。作品描绘的是从近处眺望远处长白山的画面,由于视角的提高,画面的视线显得极其开阔。整幅作品以蓝紫色为基调,由近及远慢慢变亮,一眼望去最显眼的便是处于远景的黄白色长白山。同年,靳之林创作了《松辽平原高粱熟了》。作品表现了松辽平原农村的生活场景,以红黄色为基调。色彩上追求外光下的油画表现,纯度由近及远慢慢降低。最吸引人的地方是画面右侧几束鲜红的高粱正在随风而动。画面构图也极有意思,采用近景半角式构图,除了右侧的高粱是实体的,其余的地方都是概括性的,直接用高粱的红黄色简略代过。

可以看到,在勃发期阶段,靳之林作品的用色有点类似印象主义,相比初始期阶段的沉稳显得更加明亮,也更大胆。画面的用笔融入了传统水墨画的笔法,使作品在物象表现上更为自由。用笔不再局限于准确表述,更多的是作为一种认识世界的手段。透过作品,我们可以感受到靳之林情感的高度抒发。在这里,他明显开始把对自然物象的观察、体悟改变为对现实生活的情感抒发。可以说,这一阶段是靳之林东北时期艺术创作的活跃与高产期,他更为深刻地认识并确定了自己想要探索的艺术之路。作为东北时期艺术创作的高峰阶段,将其放到靳之林整个艺术生涯中亦是一段高光时期。

三、靳之林东北时期油画创作的沉滞期

1966年后,美术事业在艰难的环境中曲折前行。1970年12月,靳之林被安排到吉林省敦化县黄泥河镇青沟的“五七干校”。[23]当时的“五七干校”是连队建制,靳之林被分配到一连。由于他擅长绘画,后来又被分配到校部宣传组编辑《五七战报》。

在“五七干校”,靳之林创作了一批描绘思想改造场景的作品,譬如《夜读》《灯下学毛选》《五七战士学毛选》等,描绘了战士们坐在灯下拿着书籍学习的场景。此外,他还创作了不少关于“五七干校”环境的作品,如《五七干校的塔头甸子》《临近大门的连队库房》《青沟五七干校的大门》等。此外,还有一些生活场景速写,如《干校二营部》《劳动间歇的学习》《五七干校的清晨》《沿着毛主席指引的五七道路前进》等,这些作品中的很大一部分都被送给了“五七战士”们。

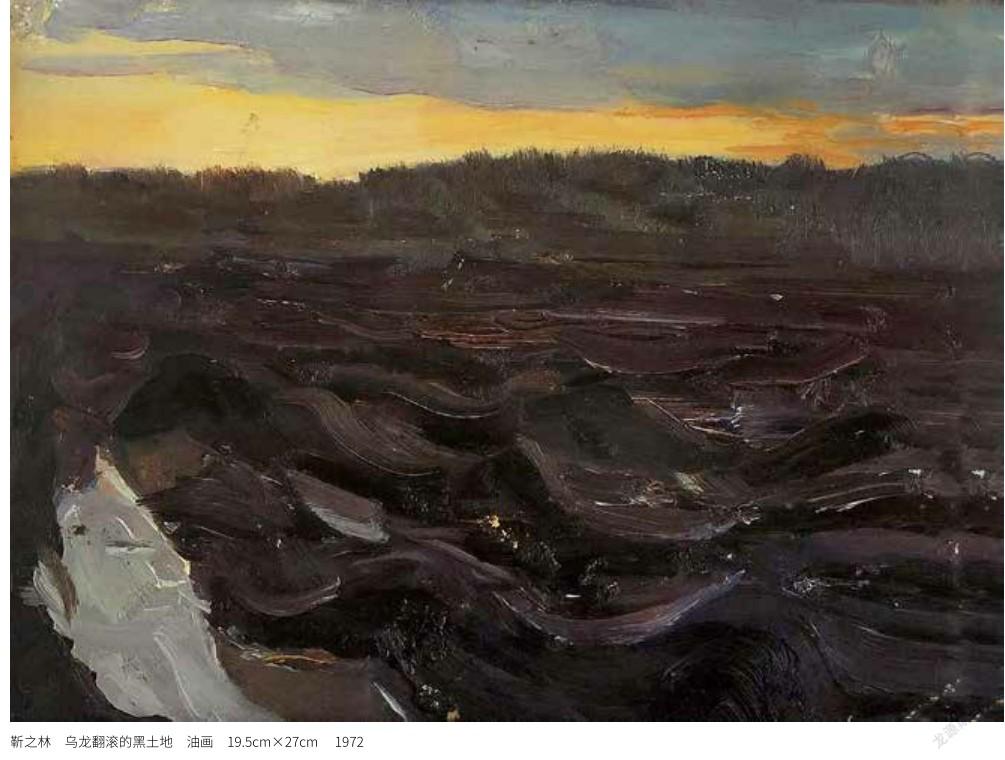

回望靳之林在1966年至1973年沉滞期阶段的创作,我们不难注意到这一时期的作品数量相比勃发期阶段少,比初始期阶段多。从作品画面上来看,这些作品基本为即兴式的写生创作,如《五七干校的雾》《暮归》《五七干校的晚霞》等。在这些作品中,灰暗色调的《乌云翻滚的黑土地》显得尤为突出。作品中的黑土地占据了大半的画面,显得尤为压抑与焦虑。远处天空的一抹光亮与黑土地形成鲜明的对比,狂放不羁的笔触增加了画面的躁动感,这些都隐约显露着创作者不安的心绪。

在此阶段,创作题材也由之前的表现自然风光转为对人物以及生活场景的再现描绘,如《对棋——五七干校的星期天》《灯下学毛选》《五七战士学毛选》等。耐人寻味的是,这些油画创作中的画面人物几乎都为背影或侧影,很少有正面的,只有作为创作任务的《新抗大》是一个特例。《新抗大》作为“五七干校”系列作品之一为人们所熟知。它是靳之林为了参加庆祝中国共产党成立50周年美术作品展览和青沟“五七干校”校史展览而绘制的一幅水粉作品,于1971年9月12日发表在《吉林日报》。[24]画面描绘的是“五七战士”和他们的子女在礼堂中学习的场景,画面中的文字记录着当时的“五七指示”,作品采用写实的风格真实地记录了当时的场景。[25]

1973年10月,靳之林得偿所愿去到黄土高原并落户延安。至此,他在东北地区的油画创作告一段落,并开启了新的艺术征程。靳之林热衷黄土高原、热衷陕北的大自然。从其东北时期之后的艺术作品中,我们可以看到1974年间他在延安创作的《陕北保安毛主席旧居》《杨家岭的5.23》《吴起胜利山》等,1997年间描绘黄河景色的《壶口瀑布龙王哨》《黄土群峦大河九曲》《黄河河怀》等,2006年间描绘陕北高原景色的《陕北土窑残雪》《黄土高原大雪》等。这些作品无一例外都是对陕北大自然的歌颂与赞美。可以说,这时的靳之林对画面的处理已经十分娴熟。他把心中的文化感悟、浪漫情怀化为创作热情用画笔在画布上呈现出来。有学者将靳之林这种绘画称为“激情大写意油画”[26]。

结语

靳之林的油画创作有着鲜明的发展轨迹。在他的整个艺术生涯中,东北时期的绘画实践显然不仅仅是一些浅尝辄止的绘画写生,我们关注到的靳之林对东北文化本原的思考与探索。值得肯定的是,在如何激发中国传统文化和西方文化的融合、突出地域与时代、表达生活感受等方面,这一时期的靳之林已然达到了新的高度。同时,这一时期也为他之后的艺术创作提供了一个更为清晰的导向。因而,靳之林东北时期的油画创作可以说是他之后激情大写意创作的探索和铺垫,也是构成他整个艺术生涯多样创作面貌不可或缺的一部分。

张红梅,吉林艺术学院教授、硕士生导师;周学仁,吉林艺术学院艺术学理论研究所2019级艺术学理论艺术史美术方向硕士研究生。

注释:

[1]邹跃进.新中國美术史1949—2000[M].长沙:湖南美术出版社,2002:18.

[2]同注[1],8页。

[3]王朝闻.为提高思想性艺术性创作态度而努力[J].美术,1950,(4):49-54.

[4]周鼎,冯智军.靳之林:我是生活的记录派[N].中国文化报,2013-01-20(004).

[5]同注[1],77页。

[6]佚名.美术创作面向农村[J].美术,1963,(5):7.

[7]靳山菊.靳之林先生简历及年表[J].民艺,2019,(3):35.

[8]吉林艺术学院校史编委会.吉林艺术学院校史(1949—2016)[M].长春:吉林人民出版社,2016:35.

[9]靳之林.根本问题是工农化[J].美术,1961,(1):56-57.

[10]佚名.老枝生青,新葩吐蕊[N].吉林日报,1962-2-4.

[11]同注[8]。

[12]同注[1],36页。

[13]参见《吉林艺术学院简史(1958-1988)》。

[14]同注[7]。

[15]王以臣.思想感情变了作品也就变了[N].吉林日报,1963-12-4.

[16]王兆一.长春市志·文化艺术志[M].长春出版社,2003:408.417.

[17]同注[8]。

[18]唐寅.从生活的足迹到万物与我合一——靳之林油画艺术研究[D].中央美术学院,2010:20.

[19]同注[7]。

[20]同注[18]。

[21]一个是靳之林等四位先生的油画联展,另一个则是王庆淮、卜孝怀、史怡公、李伯涵四位先生的中国画联展.

[22]同注[13],94页。

[23]同注[7]。

[24]佚名.新抗大[N].吉林日报,1971-9-4.

[25]同注[18],56页。

[26]岳洁琼.一个人的艺术史——靳之林现象[J].美术,2010,(8):77.