青藏高原东缘—扬子特提斯构造域深部结构与地壳形变研究

王志王剑 付修根

1)中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室,南海海洋研究所,南海生态环境工程创新研究院,广州,510301;

2)南方海洋科学与工程广东省实验室,广州,511458;3)西南石油大学羌塘盆地研究院,成都,610500

内容提要:青藏高原东缘和扬子西缘的构造带是中国特提斯构造域的重要组成部分, 该构造域受欧亚板块与印度板块陆—陆碰撞、高原隆升、块体裂解或拼接挤压等强烈构造活动的影响,记录和保存了多期次的特提斯构造演化历史痕迹。 同时,该研究区域也是中国西部地区地壳形变最强烈的地区之一,其浅表形变特征与深部构造之间存在怎样的关联和制约机制是目前国际地球科学的一个研究热点。 本研究依据作者十多年来持续在该区域开展的地质—地球物理研究,通过深部地球物理多参数结构成像、沉积盆地分析、地壳形变和强震孕育机制等综合对比分析,发现在青藏高原东缘的下地壳存在低速和高泊松比异常带,该异常体与来自青藏高原上涌的软流圈热物质汇聚,导致从扬子西缘到青藏高原的下地壳和上地幔的深部结构发生显著变化。 沿着龙门山断裂带,中、下地壳存在交叠相间的低速(高泊松比)和高速(低泊松比)区域,这些深部结构分布特征与地表形变及前陆盆地隆坳格局具有较好的一致性。 基于上述认识,提出了青藏高原东缘—扬子板块的深部接触模式及其相应的盆山耦合关系,阐明了板块碰撞—耦合的深部动力学过程对剧烈地壳形变、盆地隆坳格局和强震诱发的制约关系。 本研究成果将为深入认识青藏高原东缘高原急剧隆升、盆地基底结构与隆拗格局,以及强烈地壳形变的深部动力学机制提供参考信息。

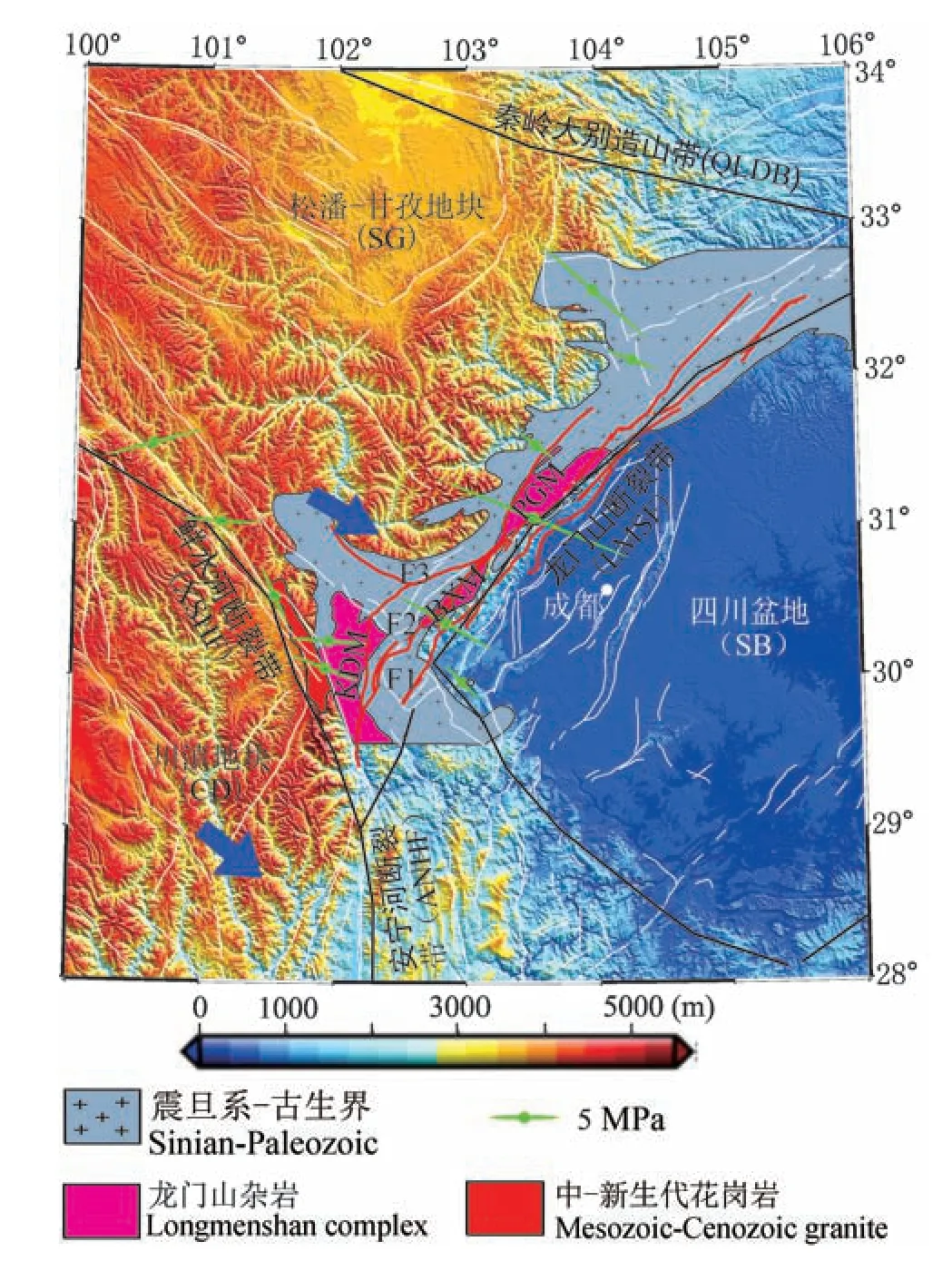

由松潘—甘孜、川滇和扬子三大块体组成的构造域是中国西南地区地壳形变最强烈与强震最活跃的地区之一 (图1),该构造域受欧亚板块与印度板块陆—陆碰撞、高原隆升、块体裂解或拼接挤压等强烈构造活动的影响,记录和保存了十分全面的特提斯构造活动历史痕迹,其深部结构特征与地表形变和强震响应机制一直是国际地球科学界广泛关注的热点和研究前沿(Jimenez-Munt et al., 2008; Wang Zhi et al., 2014, 2015)。 随着2008 年5 月12 日汶川大地震和2013 年4 月20 日芦山强震的发生,位于青藏高原东缘的龙门山构造带在5 年的时间内两次大的地震带来的构造“活化”特征,更加引发对该构造域的深部结构、浅层变形机制和强震响应关系的广泛关注(徐锡伟等, 2003;Lei Jianshe and Zhao Dapeng, 2009; Pei Shunping et al., 2010, 2019; Wang Zhi et al., 2010, 2015)。 这种浅层强烈形变和地震诱发响应与深部结构及流体侵入之间存在怎样的关系仍不清楚。 具体来说,该构造域不同地块(松潘—甘孜、川滇和扬子板块)之间深部接触关系,各断裂带深部动力学特征和岩石塑性形变(如流体侵入)对地表形变和强震孕育响应的制约作用等,这些科学问题都与该构造域复杂多变的深部构造和沿断裂带流体侵入等密切关联。

图1 青藏高原东缘板块构造格局与地形图(修改自Wang Zhi et al., 2015)Fig. 1 Tectonic framework and topography of the Eastern Xizang(Tibetan) Plateau (modified from Wang Zhi et al., 2015)

基于该构造域深部结构特征的重要性,近年来,国内外地球物理学家开展了青藏高原东缘壳幔结构成像、地壳形变和地震活动性等方面的研究(王椿镛等, 2006; 李永华等,2009; 吴建平等,2013; Wang Zhi et al., 2010, 2015; Liu Qiyuan et al., 2014; Huang Runqiu et al., 2009; Zhao Guoze et al., 2012; Zhan Yan et al., 2013; Pei Shunping et al., 2019)。 这些研究工作为认识该区域的深部构造特征与浅层响应关系提供了重要的参考信息。 然而,这些研究成果还不足以为揭示该构造域的深部动力学过程对地表强烈变形和强震诱发的制约机制提供必要和充分的地质—地球物理证据链。

通过上述分析,作者在长期从事青藏高原东缘深部结构成像、地表形变、沉积盆地分析和地震孕育的研究的基础上(Wang Zhi et al.,2009, 2010, 2011a, 2014, 2015;王志等, 2017),结合前人在青藏高原东缘开展的地质—地球物理研究取得的成果(王剑,2000; 徐锡伟等,2003;王椿镛等, 2006; 常利军等,2006;高锐等,2011;王剑等, 2012; Zhao Guoze et al., 2012; 吴建平等,2013; Liu Qiyuan et al., 2014),对青藏高原东缘—扬子板块碰撞动力学模式与盆山耦合关系、深部流体应力变化、地壳形变和地震孕育机制,以及四川盆地基地结构特征开展了地质—地球物理综合研究,以期揭示该构造域的地表形变、强震诱发和前陆盆地隆坳格局与深部构造及流体侵入作用的响应机制。

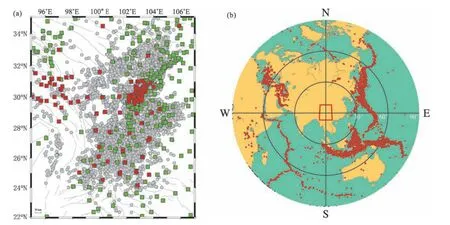

1 三维深部结构成像地震数据的筛选

为了获得青藏高原东缘—扬子特提斯构造域三维深部多参数结构,我们使用了大量且高质量的近震和远震的地震P 波与S 波走时数据。 数据包括两部分:其中一组数据包括发生在2000 年1 月1 日至2013 年5 月31 日之间的21609 个近震事件(如图2a),并从中挑选出了300269 条P 波和270995条S 波走时数据,这些走时数据被184 个固定和50个临时台站所记录;另一组数据包括4782 个发生在1991 年6 月1 日至2013 年5 月31 日之间,来自全球的远震(Ms > 5.5)事件 (如图2b),该组地震被180 个固定台站和70 个临时台站所记录,从该组地震事件中,挑选出了49173 条P 波和39572 条S 波相对走时数据。 通过开展近震和远震三维联合反演(Zhao Dapeng et al., 1992; Wang Zhi, 2014),获得了研究区域的壳—幔多参数三维深部结构(如图3和4 所示)。

图2 青藏高原东缘—扬子特提斯构造域台站分布(a)与远震地震数据分布图(b)Fig. 2 Distributions of seismic data and stations in the Tethys tectonic domain of the Eastern Xizang(Tibetan) margin—Yangtze platform (a) and distributions of teleseismic events (b)

2 青藏高原东缘深部三维多参数结构

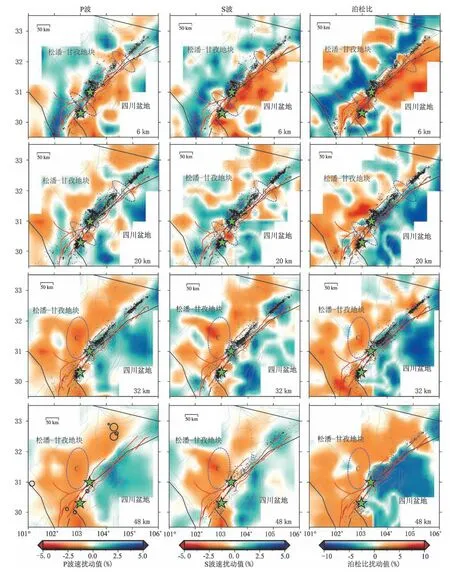

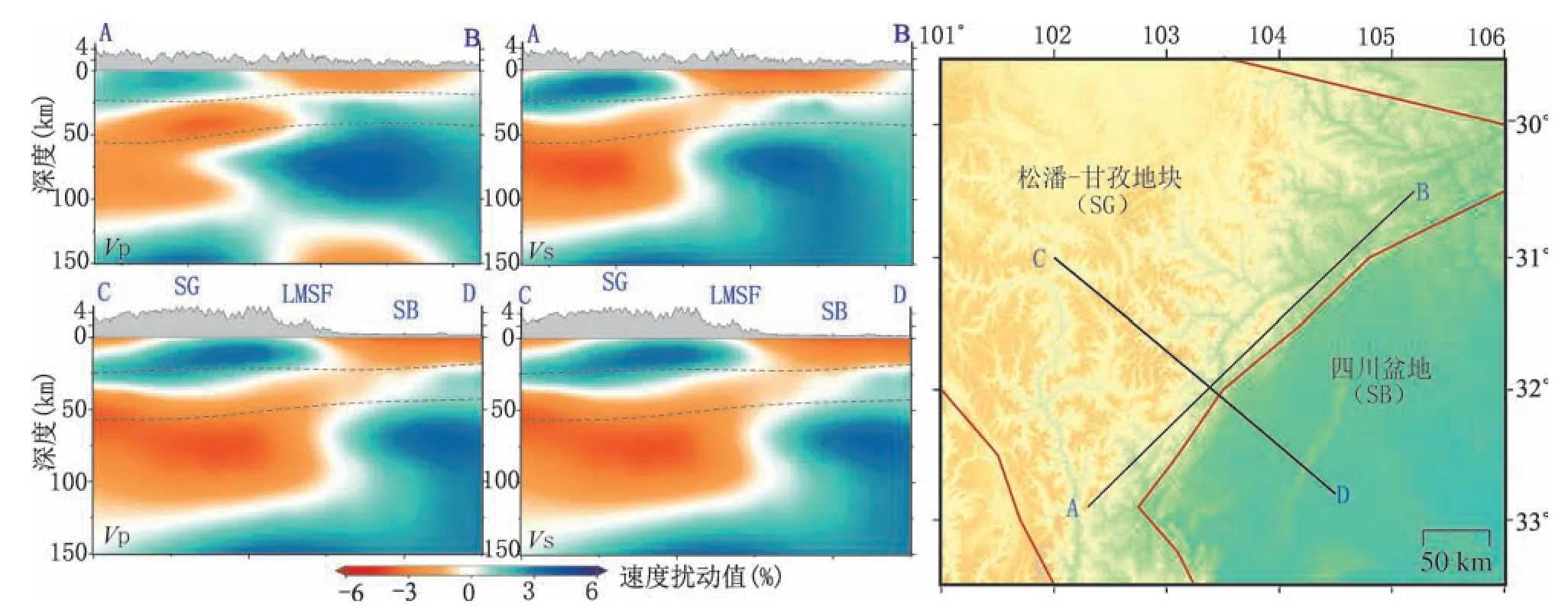

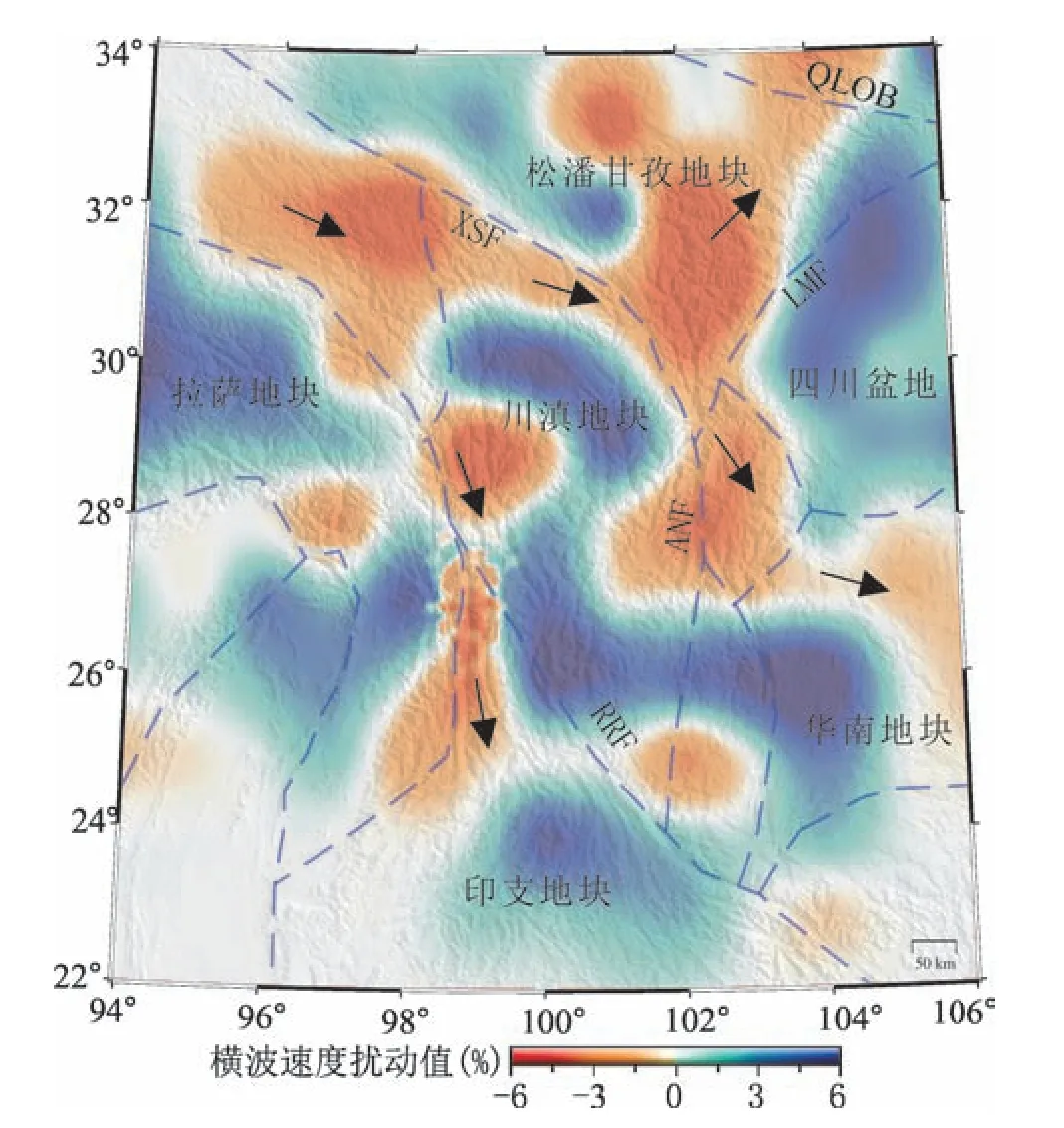

通过在青藏高原东缘开展野外地震宽频台流动观测,同时收集该区域固定和临时地震台网数据,采用速度和泊松比反演新方法联合反演近、远震地震资料,获得了研究区域的深部多参数三维精细结构(图3 和图4)。 由图3 可以看出,在上地壳6 km 深度,四川前陆盆地(龙门山造山带前缘与扬子克拉通之间的沉积带)表现为低速度和高泊松比,而松潘—甘孜地块则表现为相反的特征。 在32 ~48 km深度, 松潘—甘孜地块西部靠近鲜水河与龙门山断裂带附近的位置存在强低速异常,四川盆地为高速度异常,这与前期研究中揭示的在鲜水河断裂带西侧存在低速度和高电导率异常一致 (Huang Runqiu et al., 2009, Bai Denghai et al., 2010), 同时也与近期研究在龙门山及周边地区发现了地震结构异常特征相似 (Lei Jianshe and Zhao Dapeng, 2009; Pei Shunping et al., 2010)。 四川盆地浅层的异常特征反映了在盆地存在较厚的中生代与古生代沉积层,特别是在靠近龙门山断裂带的前陆盆地,沉积层厚度可能达到了10 km 以上。 相比之下不同的是,松潘—甘孜地块的高速异常主要位于上地壳(图3)。该强烈的对比构造显示,在浅层龙门山断裂带可能是四川盆地与松潘—甘孜地块的边界,但随着深度增加,这一边界特征逐渐消失,龙门山断裂带表现出与四川盆地一致的异常特征,说明在深部,龙门山断裂带不是扬子板块和青藏高原的边界,而是扬子板块的一部分。

图3 青藏高原东缘—扬子特提斯构造域不同深度的速度和泊松比图像切片Fig. 3 Map views ofVp,Vs and Poisson’s ratio images at different depths in the Tethys tectonic domain of the Eastern Xizang (Tibetan) margin—Yangtze platform

值得注意的是,在48 km 的深度的速度和泊松比图像上显示一个近似“Y”字形低速异常区域,该异常体在空间上与由鲜水河断裂、龙门山断裂及安宁河断裂组成的Y 形断裂系统相似,只是在位置上略微有所偏离。 根据地球物理多参数综合分析,该地速度异常构造可能与流体渗入到这些大规模缝合带深部,或在这些断裂带的下地壳存在部分熔融物质有关。 在下地壳,四川盆地为显著的高速度和低泊松比异常,相反,松潘—甘孜地块则表现为低速度和高泊松比异常。 这些对比显著的异常结构特征分别与位于四川盆地的古老和稳定的扬子克拉通以及青藏高原下地壳存在岩石塑性形变(部分熔融)相对应。 随着深度的增加(如100 km,150 km),四川红色实线表示沿龙门山断裂带的三条典型断层 (详见图1)。 灰色实线表示活动断层,黑色粗实线表示主要构造边界(Deng Qidong, 2007)。 黑点显示沿每个深度在3~5 km 范围内余震分布。 两个绿色的五星分别代表汶川8.0 和芦山7.0 级地震Red solid lines indicate the three typical faults along the Longmenshan fault zone (see Fig. 1 for details). Gray solid lines show active faults and black bold solid lines indicate the main tectonic boundaries (Deng Qidong, 2007). Black dots show the after shocks within a thickness of 3~5 km bound to each depth. Two green stars indicate the epicenters of theMs8.0 Wenchuan and 2013Ms7.0 Lushan earthquakes, respectively盆地及扬子板块的大部分地区为高速度异常,反映了刚性稳定扬子克拉通块体性质(图4)。 由于印度板块连续向青藏高原碰撞挤入,使得松潘—甘孜、羌塘、拉萨及印支板块右旋挤出运动,导致青藏高原东缘与扬子板块的强烈相互碰撞作用,从而在青藏高原东缘—扬子特提斯构造域引起强烈且复杂的地表形变和地震活动。 因此,刚性稳定扬子克拉通块体和强烈横向不均匀性的青藏高原东缘的地壳及岩石圈结构特征,可能是制约青藏高原东缘一系列地表复杂过程的最关键因素。

图4 青藏高原东缘的纵、横波垂直剖面 (修改自Wang Zhi et al., 2010)Fig. 4 Vertical sections of P- and S-wave images in the eastern margin of Xizang(Tibet)(modified from Wang Zhi et al., 2010)

地震波速度剖面揭示了沿下地壳和上地幔存在低速度层(图4),该低速度异常与大地电磁和地球物理模拟的所揭示的在青藏高原东缘存在的地壳流(或管道流)相吻合。 进一步分析发现,青藏高原东缘的地壳流(或管道流)不仅存在于中、下地壳,同时存在上地幔顶部。 其空间分布特征是:在松潘—甘孜和羌塘地块,表现为地壳流,在四川盆地西缘为北东向和南东向的管道流,既围绕四川盆地西缘运动,其北东支达到了秦岭造山带,而其南东支在云南的楚雄盆地北边界终断,沿四川盆地右拐东进(图5)显示为不连续性(Hu Yaping and Wang Zhi, 2018)。 以上深部多参数结构,证实了在青藏高原东缘20~150 km 深度存在强烈的低速度和高泊松比异常带,该异常带来自于松潘—甘孜地块的上地幔软流圈,并底侵到扬子板块西缘的上地壳中,暗示着青藏高原东缘存在幔源软流圈物质上涌通道。

3 青藏高原东缘深部流体侵入与地壳部分熔融

在青藏高原东缘的松潘—甘孜地块与扬子板块的碰撞带,深部地球物理参数,如Vp,Vs、Vp/Vs 和导电率等的变化,反映了深部岩石的构造属性,包括岩石组成、温度和流变等,这些因素对地表形变、活动构造及地震孕育具有显著的影响(O’Connell and Budiansky, 1974; Sibson, 1992; Wang Zhi et al., 2006, 2019)。 岩石成分是引起地壳速度异常一个不可忽略的因素。 例如,位于青藏高原东缘龙门山断裂带的两个低速度区(图3 中6 km 和20 km 深度的A 和B 区)与前人研究发现的新生代浅海陆棚碎屑沉积岩和台地碳酸盐岩位置吻合(Burchfiel, et al., 1995; Chen Shefa et al., 1995; Burchfiel et al., 2008; Yan Danping et al., 2008)。 在这两个低速区的深层地壳中,由于震旦纪—古生代岩石富含孔隙、微裂缝和溶解裂缝,如果来自青藏高原下地壳的流体侵入到这些区域的上地壳中,将会极大地降低地震速度和增加Vp/Vs 值。 在这两个低速区的浅层地壳中,新生代—古生代地层经历了区域的韧性变形也会降低地震速度(Burchfiel, et al., 1995; Chen Shefa et al., 1995; Yan Danping et al., 2008)。 因为震旦纪—古生代地层是一套发育于浅海陆棚的碎屑沉积岩, 其地层深度<5 km,而这两个低速异常区却向下延伸到了20 km, 因此,这两个异常区的低速不能仅由岩石组成分来解释,它还可能与来自深部的流体底侵有关。 事实上,大量的前期研究揭示了沿青藏高原东缘下地壳存在低速度、高泊松比和高电导率的异常带,在这些异常带的深部可能积累流体压力,导致从中、下地壳上升的流体很可能通过岩石孔隙(即使孔隙高宽比为~0.01),或通过裂缝的闭合—打开—扩展方式侵入到一个较浅的上地壳中,如上面讨论的两个低速和高Vp/Vs 区 ( O’Connell and Budiansky, 1974; Rutter and Brodie, 1998; Wang Zhi et al., 2006, 2019; Pei Shunping et al., 2019 )。

地震学和地球动力学模拟研究认为,在一个典型的中地壳深度(~15 km),岩石的温度低于700 ℃,这样的温度不足以引起地壳熔融或部分熔融,因为中地壳岩石的固相线大约在900 ~1200 ℃ 之间(Hacker et al., 2000; Jimenez-Munt et al., 2008)。但是,如果有流体侵入,岩石的固相线急剧下降到700~800 ℃ 之间(Hacker et al., 2000; Mechie et al., 2004; Jimenez-Munt et al., 2008; Wang Zhi et al., 2014, 2015)。 在青藏高原东缘,由于地壳厚度达到了60 km 左右(图4),中地壳深度大约为30 km,中地壳和下地壳温度分别达到了700 ~800 ℃ 和~1000 ℃ ,如果有流体侵入,这样的温度条件足够使中、下地壳的岩石产生部分熔融(Hacker et al., 2000; Mechie et al., 2004; Jimenez-Munt et al., 2008; Wang Qiang et al., 2016)。 岩石学和地球化学研究表明,在上新世—第四纪,位于松潘—甘孜地块20~50 km 处的低速度和高电导率异常带,被证实发生了部分熔融(Wang Qiang et al., 2016)。 这表明,熔体电导率在1~10 S/m(西门子/米)量级的流体侵入有可能在中下地壳引起熔融或部分熔融(Wang Zhi et al., 2015; Wang Qiang et al., 2016)。事实上,我们的地震成像(图3 的48 km 深度和图5)和前人的大地电磁测深研究一致表明,在青藏高原中、下地壳确实存在低速度、高泊松比和高导电性异常带(图3~图5),这些数据记录了该区域由于高温下韧性流的积累所引起的地壳熔融或部分熔融(Hacker et al., 2000; Mechie et al., 2004; Jimenez-Munt et al., 2008; Bai Denghai et al., 2010; Zhao Guoze et al., 2012; Wang Zhi et al., 2014; Wang Qiang et al., 2016)。 基于以上分析,在青藏高原东缘的中、下地壳的低速度和高泊松比异常区域发生了流体侵入,从而引起的地壳熔融或部分熔融。

图5沿下地壳和上地幔边界的下地壳流空间分布图(修改自Wang Zhi et al., 2011b)Fig. 5 Spatial distribution of the ductile crustal flow along the lower crust and uppermost mantle (modified from Wang Zhi et al., 2011b)

4 青藏高原东缘深部动力学模型

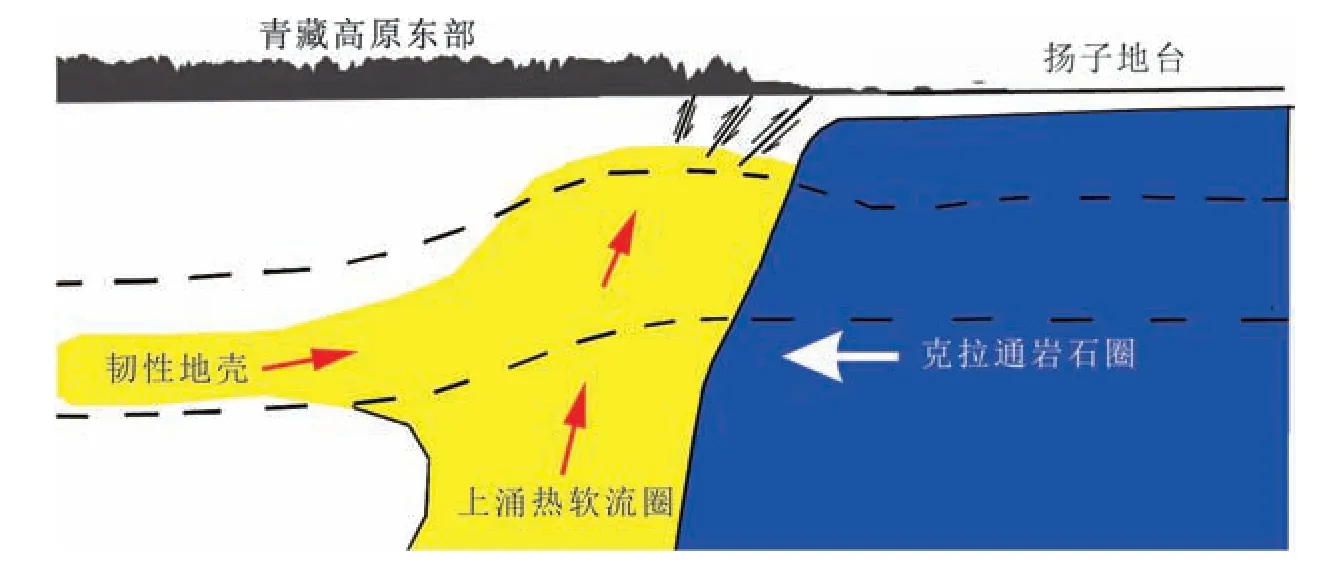

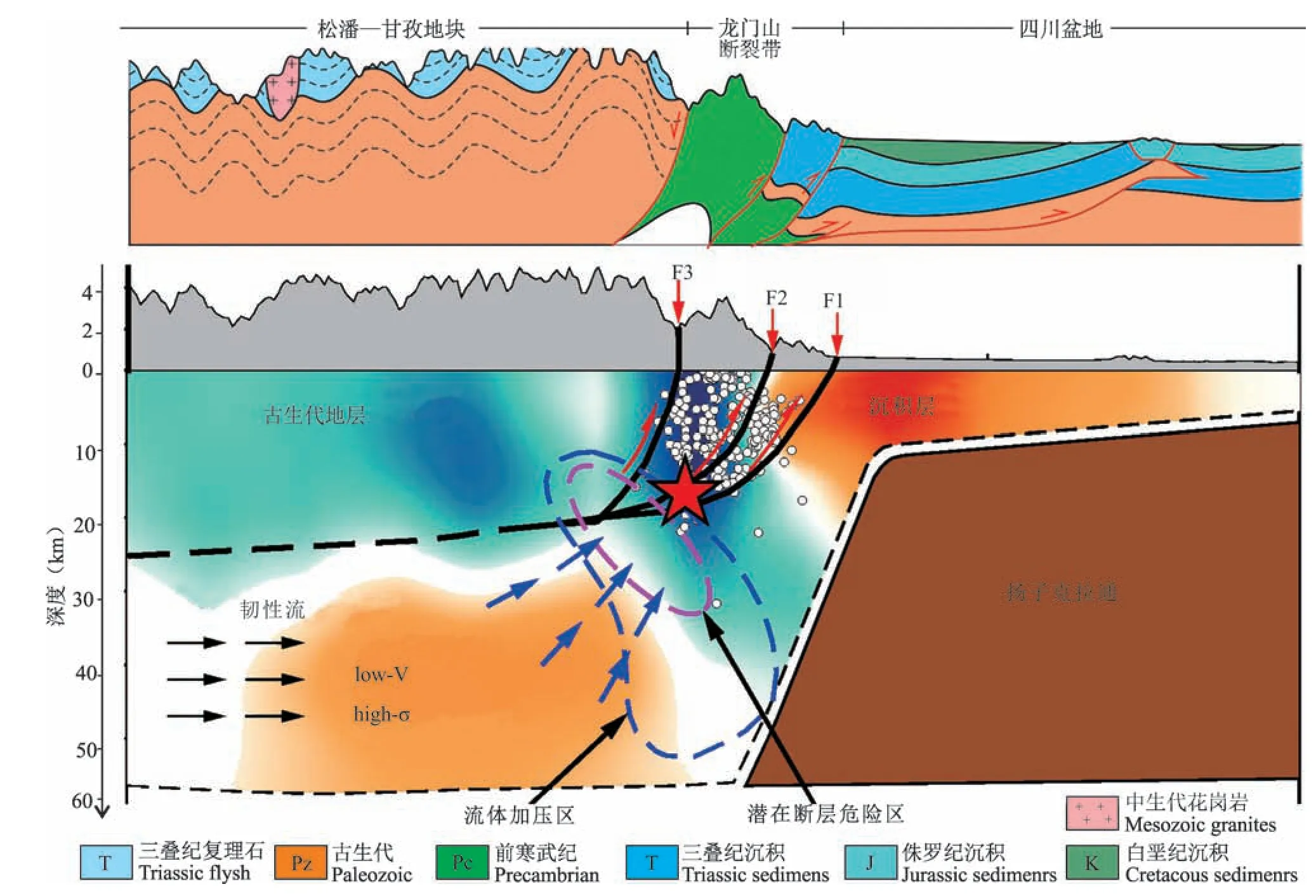

扬子板块与青藏高原是特提斯构造域的重要组成部分,它们的拼合不但强烈影响了东特提斯构造域的地壳形变和地震孕育等重大地质过程,而且还制约了沉积盆地的基底结构和隆坳格局(尹力等,2018),其深部地球动力学模式一直是科学界研究的热点和难点。 本研究采用多参数层析成像新方法,结合地表构造变形特征及应力场数据分析,提出了青藏高原东缘“幔源物质上涌”的深部动力学新模式(图6)。 在这个模型中,一方面,来自青藏高原的下地壳流与来自上地幔的上涌软流层热物质相遇,该流变物质在印度板块的俯冲挤压作用下向北、北东和南东方向运移,由于受到刚性和稳定的扬子板块阻挡作用,聚集在青藏高原东缘并维持足够高的流体压力。 另一方面,揭示了在青藏高原东缘存在对比鲜明的深部结构特征,在扬子台地之下是稳定的克拉通岩石圈,而高原东缘存在来自下地壳和上地幔流变物质上涌通道。 该横跨青藏高原东缘的地球物理参数显著变化的深部构造特征,与地壳变形、地壳—上地幔的耦合关系等一致。 该模型表明,地壳隆升形变是由下地壳流变与上地幔软流圈物质上升形成的流体应力维持的,因为从高原中心向外流动的下地壳物质受到了位于扬子地台下古老而强大的克拉通岩石圈的支撑,导致高流体应力在上地壳聚集(Royden et al., 2008; Hubbard and Shaw, 2009; Wang Zhi et al., 2010, 2015; Hu Yaping and Wang Zhi, 2018),并保持陡峭的地形。 这个模型不需要在地表发生显著的水平缩短,因为深部流体压力使上地壳大部分上升,而不是横向位移,这与地表GPS 观测到较小横向运动数据一致。 该模型从深部过程角度揭示了青藏高原东缘急剧隆升、盆地基底结构、及强烈地壳形变的深部动力学机制,明确了东特提斯构造域强震诱发与深部过程的响应关系。

图6 青藏高原东缘深部地球动力学模型示意图(修改自Wang Zhi et al., 2010)Fig. 6 Schematic diagram of deep geodynamic model under the eastern Xizang(Tibetan) Plateau (modified from Wang Zhi et al., 2010)

5 青藏高原东缘地壳形变

综合地质—地球物理研究结果表明,在青藏高原东缘的中下地壳存在大范围的岩石塑性流变,这些流变物质在印度板块与欧亚板块的汇聚和挤压下发生向东的大规模运移,形成下地壳流(Royden et al., 1997; Bai Denghai et al., 2010; Wang Zhi et al.,2010,2011b,2012,2014,2015)。 三维成像反演结果显示,四川盆地深部表现为高速度和低泊松比异常,反映了在四川盆地下方存在古老的、坚硬的岩石圈,并向西斜向挤入到龙门山断裂带下方(图6)。它的存在阻挡了下地壳流体继续向东发展,并将下地壳的流体分为两个部分。 一部分来自下地壳的流体连同软流圈中的流体被挤压到青藏高原东缘断裂带地壳的脆弱区中(Hubbard and Shaw, 2009; Wang Zhi et al., 2010)。地壳中流体持续侵入导致岩石中流体应力持续上升,从而抬升了地壳并使地形变得陡峭(Royden et al., 2008; Hubbard and Shaw, 2009;Wang Zhi et al., 2010, 2011b, 2015)。 而剩余部分流变物质则分别向东北方向、东南方向逃逸,分别对应东昆仑南缘断裂与鲜水河断裂以及小江断裂下方的低速、高泊松比异常(图5)。 其中,向东南逃逸的流体受到坚硬的川滇菱形块体的阻挡,导致川滇菱形块体北部次级地块快速抬升。 同时,由于印度板块向北运动的同时产生了向东挤压的分量,其岩石圈向缅甸板块下方俯冲并一直向南北地震带南段下方延伸,并推动川滇菱形地块向东快速滑移。 然而,位于其南段中下地壳的高速、低泊松比、高力学强度块体阻碍了川滇菱形块体向南滑移,并在中上地壳低速、高泊松比异常区域产生了较大的地表形变,导致曲江—石屏断裂带在以走滑为主的同时兼具挤压逆冲的特征(吴建平等,2013)。

综合本研究的三维速度和泊松比模型以及前人的电阻率结构分析结果,研究表明:制约青藏高原东缘地壳形变的主要因素与下地壳结构异常及热软流圈产生的流体压力的持续增加与侵入有关。 一方面,在下地壳及上地幔,四川盆地为高速度和低泊松比异常,反映了在四川盆地下方存在古老的、坚硬的岩石圈并向西斜向挤入到龙门山断裂带下方:另一方面,青藏高原的下地壳和上地幔为低速度和高泊松比异常,说明在高原深部存在部分熔融或熔融。依据这一地球动力学模型,来自青藏高原下地壳和上地幔中的物质流被挤入到龙门山断裂带的地壳中(Hubbard and Shaw, 2009; Wang Zhi et al., 2010, 2014; Liu Guannan and Wang Zhi, 2020), 产生的流体压力抬升了地壳并使地形变得陡峭(Royden et al., 2008; Hubbard and Shaw, 2009)。 同时,前人的研究揭示了龙门山断裂带、四川盆地和青藏高原的上、下地壳的具有不同厚度(Zhang Zhongjie et al., 2009),在地壳增厚区域,上地幔与下地壳中流体压力使地壳中的物质发生了运移和重组。 在青藏高原下地壳流体的驱动作用下,使高原物质向东北和东南方向运移和扩张,部分物质(如熔融体或流体)被挤入到龙门山断裂带的脆弱区域 (图7)。 沿着青藏高原东缘的低速、高泊松比和高电导率异常带,主要是由于青藏高原下地壳的部分熔融或流体物质在深部流体压力作用下渗入到该区域破裂的岩石中,减少了地震波的速度,增加了岩石泊松比和电导率,从而提高了断裂带的流体压力,由于热的软流圈物质的持续侵入,导致岩石中流体应力的进一步增加,引起该区域强烈的地壳形变(图6 和7)。

图7 青藏高原东缘地壳变形机制示意图Fig. 7 Schematic diagrams to show the mechanism of crustal deformation in the eastern Xizang(Tibetan) Plateau

6 龙门山断裂带地震机制

前人研究表明,流体侵入对地震孕育、诱发及其破裂过程起重要作用,流体侵入被认为是影响地震破裂过程的主要因素之一(Nur and Booker, 1972; Steacy et al., 2005; Wang Zhi et al., 2009, 2014, 2015)。 地质学研究提出了一个带有较薄滑动面的模型,其周围包裹着高度破裂的断裂带(Chester et al., 1993; Sibon, 2003)。 在该模型下,断层的孔隙中由于积累了较高的流体压力, 从而影响余震序列的空间分布(Norstro et al., 2005)。 断层中的流体对电导率、压力、岩石成分和温度都是十分敏感的(Nesbitt, 1993),实验数据表明,在约727 ℃ 温度下,含0.01% H2O 的潮湿岩石的电导率比干燥岩石高出几百倍(Pommier et al., 2008),对于干燥的固相物质,地壳熔融或部分熔融的温度大约为 900 ~1200 ℃ 。 然而,当有流体侵入后,地壳熔融或部分熔融的温度会急剧地下降到 700 ~800 ℃ (Hacker et al., 2000; Mechie et al., 2004; Galve et al., 2006; Jimenez-Munt et al., 2008)。 上述研究表明,在龙门山断裂带,尽管中、下地壳中的温度还不足以使干燥岩石发生熔融, 但对于存在流体侵入岩石是可能的。 另外,流体的存在也会导致岩石的电导率出现量级为 1 ~10 S/m 的变化(Li Shenghui et al., 2003)。

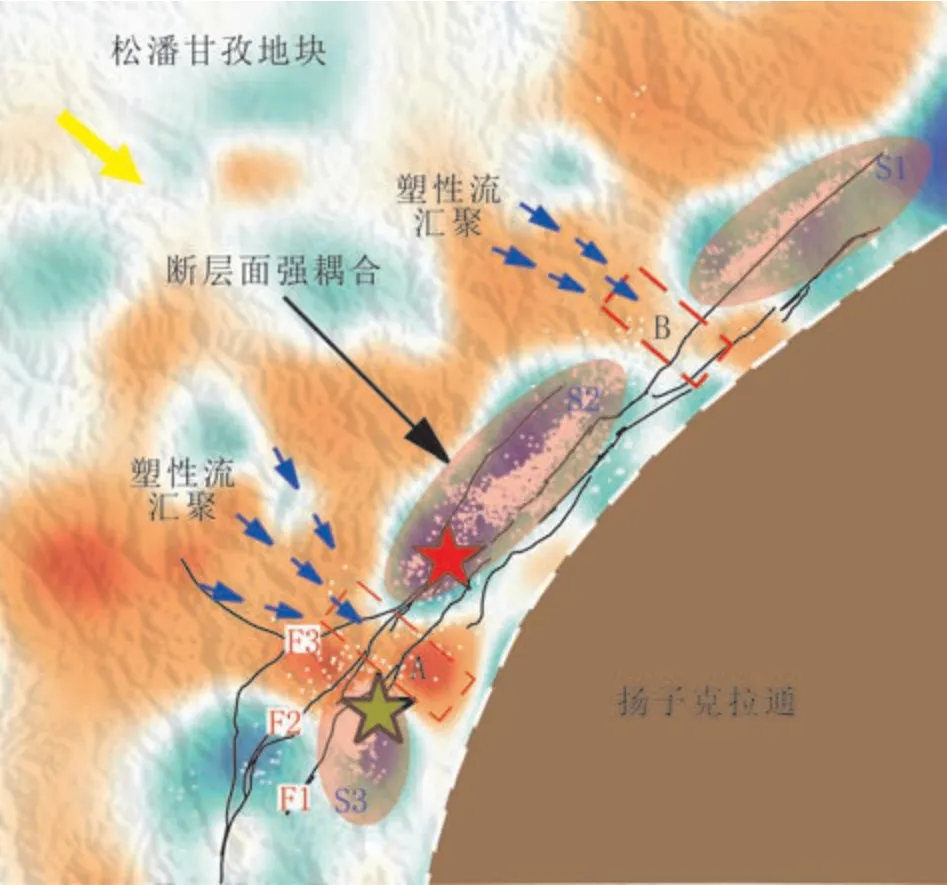

由于青藏高原东缘的流体不断地从下地壳或上地幔侵入到龙门山断裂带的孕震层,增加了断层中的流体压力。 另外,流体侵入诱发地震的主要因素有以下几个方面(王志等,2017;Liu Guannan and Wang Zhi, 2020):① 侵入断裂带的流体扮演润滑剂的角色,能够显著地减小断层面之间摩擦力的同时增加剪切应力;② 流体侵入,提高震源区流体应力,同时降低岩石的静摩擦力;③ 流体还能够增加岩石的泊松比,使岩石骨架的岩石力学强度显著降低,进而更容易发生破裂。 汶川和芦山地震都发生高速和低电导率区域,其震源位置分别对应于彭灌杂岩和宝兴杂岩所在位置,这两个区域的岩石的力学强度高于周边地区,因而震源区具有较高的岩石力学强度,可以维持和承受较高的流体压力 (图3 和7)。

与此相反,在2008 年汶川和2013 年芦山地震之间(邛崃西侧,图7 中A),以及2008 年汶川地震破裂带中部(北川,图7 中B),分别对应于低速度和高泊松比的软弱区,这一深部结构特征与地质资料所揭示的新生代浅海陆棚碎屑沉积岩和台地碳酸盐岩位置吻合。 邛崃西侧软弱区(2008 与2013 年地震之间的余震空白区)阻挡了地震波能量向南西方向传播,从而阻止了2008 年龙门山断裂带向南进一步破裂的过程(图7);而位于北川的软弱区却减弱了该区域的地震同震破裂强度,但又能让横波继续向北东传播,从而进一步破裂了龙门山的北边断裂带(Wang Zhi et al., 2009, 2011a, 2014, 2015)。 一旦有流体侵入到这两个高强度和高应力块体的断裂中(图7 中的S2 和S3),就会增加岩石的泊松比(汶川地震为高泊松比,芦山地震在高、低之间),显著减少断层面之间的摩擦力以及震源区岩石骨架的力学强度并改变了局部剪切应力状况, 进而触发地震(Kono et al., 2006; Wang Zhi et al., 2009, 2011a, 2015)。 研究获得的三维速度结构以及前人的大地电测研究表明,龙门山断裂带的各段表现为强烈的各向异性结构,来自青藏高原下地壳的流体侵入到龙门山断裂带地壳孕震层,导致流体应力增加,减弱了岩石的力学强度和断层面之间摩擦力,从而触发地震,引起地震破裂(图8)。 我们推测,青藏高原东缘“幔源物质上涌”的深部动力学机制在2008 年汶川和2013 年庐山地震诱发中发挥了关键作用(图6和8)。

图8沿青藏高原东缘地震诱发机制示意图Fig. 8 Schematic diagrams of generating mechanism of earthquakes occurred in the eastern margin of Xizang(Tibet)

汶川地震和庐山地震的余震主要分布在高速块体(图7 中的S1~S3),而在低速度区域只有少量地震分布(图7 中的A 和B 区),这可能与地壳中低速、高电导率的地质体能够缓解应力的积累、耐震、柔软的岩石相关(Wang Zhi et al., 2009,2011a,2015; Liu Guannan and Wang Zhi, 2020)。 深部三维结构表明,在龙门山断裂带中,高速异常与大范围的断裂的错动相吻合,这意味着龙门山的中间段和北东段的断层面之间存在着强烈的耦合作用(图7中S1 和S2)。 在地震发生之前,这些区域的断层面之间是闭锁的,而地震后是解锁的(Wang Zhi et al., 2009, 2014, 2015; Pei Shunping et al., 2010)。 此外, GPS 数据的分析结果表明,在汶川地震之前,无论是在松潘—甘孜地块还是四川盆地,龙门山断裂带两侧的板块运动是沿东南方向。 而在地震后,松潘—甘孜地块向东南运动,盆地向西北运动(Wang Zhi et al., 2011b,2014)。 因此,我们推测,地震前后龙门山两侧的板块运动方向发生了较大的改变,可能是断层面耦合与解耦的表征。

7 结论

通过地质和地球物理综合研究表明,在青藏高原东缘存在幔源物质上涌的通道,使得来自深部熔融或部分熔融物质底侵到该区域断裂带的上地壳中,引起深部地球物理参数的强烈变化,进而造成了板块俯冲与碰撞造山的地质过程、造山模式、浅层地质构造(如盆地基地结构)的多样性。

(1)四川盆地为显著的低速度和高泊松比异常,与松潘—甘孜地块的高速度和低泊松比异常形成鲜明对比,该结构特征反映了四川前陆盆地的古生代与中生代沉积层和松潘—甘孜古生代地层的构造特征。 沿着青藏高原东缘的上地壳中的低速、高泊松比和高电导率异常带,主要是由于青藏高原下地壳部分熔融体和软流圈的热物质,流体压力作用下持续侵入该区域浅层的破裂带中,提高了断裂带的流体压力,从而造成该区域强烈的地壳形变。

(2)深部结构表明,沿着龙门山断裂带地震孕育和诱发与孕震层地质构造、深部结构及流体压力积累密切相关,2008 汶川和2013 芦山地震分别发生在彭灌杂岩和宝兴杂岩所在位置,其对应的深部结构为高速度和低泊松比异常,暗示两个震源区的岩石的力学强度高于周边地区,可以比周边区域维持和承受较高的流体压力。 与此相反,在2008 年汶川和2013 年芦山地震之间的深部结构为低速度和高泊松比的软弱区,这一深部结构特征和前人研究所揭示的新生代浅海陆棚碎屑沉积岩和台地碳酸盐岩位置吻合,由于深部流体侵入到该软弱区的孔隙或裂隙中,极大地降低了地震速度(特别是横波速度),从而阻止了2008 年汶川地震沿着龙门山断裂带进一步向南破裂的过程。

因此,青藏高原东缘“幔源物质上涌”的深部动力学新模式为揭示高原急剧隆升和强烈地壳形变、盆地基底结构、以及强震诱发与深部过程的响应关系提供了参考信息。

致谢:伏毅博士对本文部分图件的修改,以及审稿专家和编辑提出的宝贵意见和建议,在此深表谢意!

Doi:10.1155/2012/975497