未服药强迫症患者磁共振弥散张量成像大脑白质网络节点研究☆

吕丹 李平 尚婷惠子 贾翠翠 孙磊 陈云辉 王玉花 刘万强 郭宇

强迫症以反复出现的强迫观念或/和强迫行为为主要临床表现,终生患病率约为2%~3%[1]。既往研究发现强迫症患者大脑髓鞘相关基因的表达失调,少突胶质细胞的功能异常,导致大脑白质纤维束的完整性受损,皮层间信息传递异常[2]。弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)作为描绘脑白质纤维结构完整性和连接属性的无创性磁共振技术,为探索强迫症的发病机制提供了新的途径。既往研究发现强迫症患者全脑白质的完整性存在异常[3-4]。然而,强迫症大脑白质网络节点连接属性是否存在异常,尚不明确。本研究以结构磁共振和基于图论的分析方法,探讨未服药强迫症患者大脑白质网络节点连接属性的变化,及其与强迫症状之间的关系。

1 对象与方法

1.1 研究对象 患者组为2013年9月至2016年3月在齐齐哈尔医学院附属第四医院和齐齐哈尔市精神卫生中心就诊的患者。入组标准:①符合《精神障碍诊断与统计手册第5版》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition,DSM-5)强迫症诊断标准,经2名主治及以上职称精神专科医师确诊;②年龄18~45岁,初中以上文化程度,右利手;③耶鲁布朗强迫量表 (Yale-Brown obsessive-compulsive scale,Y-BOCS)总分≥16分,17项汉密尔顿抑郁量表(17-item Hamilton rating scale for depression,HAMD-17)评分<18 分;④未服用过任何抗强迫药和其他精神科药物。排除标准:①患其他符合诊断标准的精神疾病;②患严重躯体疾病者;③有药物依赖及精神活性物质使用情况;④存在MRI禁忌证。

对照组来自同期从社会招募的健康志愿者。入组标准:①年龄18~45岁,初中以上文化程度,右利手;②无符合诊断标准的精神障碍及精神疾病家族史。排除标准同患者组。

本研究已获得齐齐哈尔医学院伦理委员会批准,批准号:(齐)伦审[2013]003号。所有被试签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 临床症状评估 由2名经过量表一致性培训的精神科医生,采用Y-BOCS、汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxiety rating scale,HAMA) 和 HAMD-17对患者的强迫症状、焦虑症状和抑郁症状进行评估。

1.2.2 影像数据采集 所有受试者进行弥散张量成像扫描。采用平面回波序列,在65个轴平面,用33个方向进行数据采集,重复时间为8400 ms,回波时间为91 ms,视野为250 mm×250 mm,矩阵为128×128,断层厚度为3 mm,扫描时间为6 min 9 s。再应用自旋回波序列进行头部矢状位T1WI扫描,重复时间为2530 ms,回波时间为3.39 ms,矩阵为256×256,视野为 256 mm×256 mm,反转角度为 7°,断层厚度为1.33 mm,共128层,扫描时间为5 min 34 s。

1.2.3 图像数据的预处理 基于Matlab2013b平台,使用DCP软件(http://github.com/forwho/DCP)进行预处理。过程如下:①将DTI原始DICOM数据转换成NIFTI格式;②进行头动和涡流校正,依据头动校正曲线标准,剔除扫描过程中头部平移大于2 mm、旋转角度大于2°的受试者(由于过度头动,2名对照者被剔除);③提取脑组织图像。

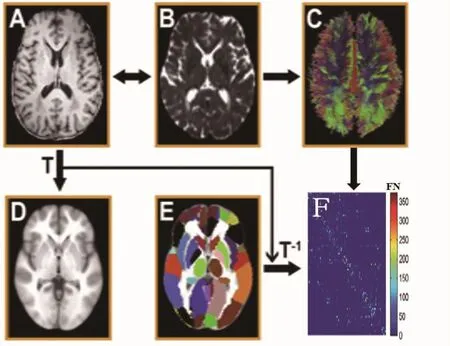

1.2.4 脑白质网络构建 本研究将探讨纤维数目(fiber number,FN)加权的矩阵,FN矩阵的阈值设定为3。具体构建流程见图1。

1.2.5 基于图论的分析 采用 Gretna(http://www.nitrc.org/projects/gretna/)软件分析脑白质网络节点属性(节点全局效率、节点局部效率、节点聚类系数、节点最短路径长度和节点中心度)。

图1 脑白质网络构建流程 ①将T1加权图像(A)标记到DTI原始空间b0图像(B);②利用非线性变换(T)将合成的T1图像投射到标准空间的 ICBM152 T1模板(D);③通过逆变换(T-1)投射到标准空间下AAL90模板(E),从而将整个大脑分割为90个区域;④上述所有过程及全脑白质纤维(C)重建均使用DCP软件完成;⑤通过计算不同脑区之间白质纤维数目,构建每名被试的二值化和基于FN值加权的脑白质网络(F)。

1.3 统计学方法 采用SPSS20.0进行统计分析。两组间比较年龄、受教育年限、各量表评分采用双样本t检验;性别比较采用检验。采用Gretna软件统计分析模块,两组被试脑白质网络节点属性值比较使用双样本t检验,FDR校正。提取患者组全脑各白质网络节点属性值,将性别、年龄作为协变量,与强迫症状、焦虑症状和抑郁症状相关性使用偏相关分析(Bonferroni校正)。检验水准α=0.05。

2 结果

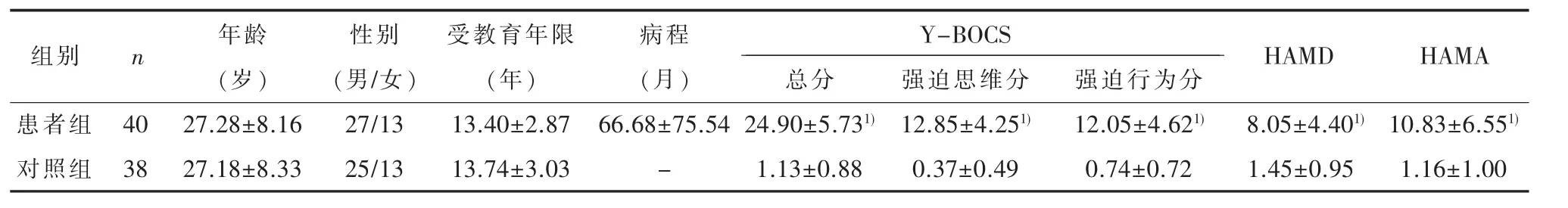

2.1 一般资料 患者组和对照组的年龄 (t=0.05,P=0.71)、性别(=0.32,P=1.00)、受教育程度(t=-0.50,P=0.83)差异均无统计学意义,Y-BOCS总分 (t=25.27,P<0.01)、 强迫思维分 (t=17.98,P<0.01)、强迫行为分(t=14.92,P<0.01)、HAMD(t=9.04,P<0.01)和 HAMA(t=9.00,P<0.01)总分差异有统计学意义,见表1。

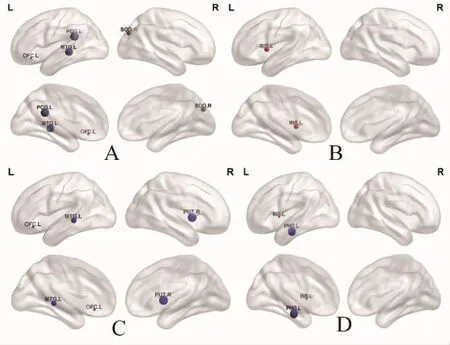

2.2 脑白质网络节点属性值 与对照组相比,患者组节点局部效率在左侧眶额回 (t=-3.25,P<0.01)、后扣带回(t=-2.12, P=0.04)、颞中回(t=-2.16,P=0.03)和右侧枕上回(t=-2.45, P=0.02)降低;节点聚类系数在左侧眶额回(t=-2.76,P<0.01)、颞中回(t=-2.33, P=0.02)和右侧壳核(t=-2.09,P=0.04)降低;节点最短路径长度在左侧脑岛增高(t=2.19,P=0.03);节点中心度在左侧海马旁回(t=-2.39,P=0.02)降低,左侧脑岛增高(t=2.69,P<0.01);节点全局效率组间差异无统计学意义(P>0.05, FDR 校正)。 见表 2、图 2。

表1 患者组与对照组一般资料及临床症状评分

表2 患者组与对照组脑白质网络节点属性值

图2 患者组与对照组脑白质网络节点属性值比较 A图为节点局部效率;B图为节点最短路径长度;C图为节点聚类系数;D图为节点中心度。OFC.L为左侧眶额回;PCG.L为左侧后扣带回;MTG.L为左侧颞中回;SOG.R为右侧枕上回;INS.L为左侧脑岛;PUT.R为右侧壳核;PHG.L为左侧海马旁回。L为左侧;R为右侧。红色为患者组脑白质网络节点属性值增高的脑区,蓝色为降低的脑区。检验水准α=0.05,FDR校正。

2.3 患者组全脑白质网络节点属性值与临床症状相关性 偏相关分析结果显示:患者组脑白质网络节点属性值与Y-BOCS总分、强迫行为因子分、焦虑和抑郁症状分均无统计学相关性(P>0.05,Bonferroni校正);左侧后扣带回的节点最短路径长度值与强迫思维因子分呈负相关(r=-0.41,P<0.01,Bonferroni校正)。

3 讨论

大脑结构连接模式依赖于各脑区之间连接纤维结构的完整性[5]。大脑白质网络对于脑区间信息交流起着重要作用[6]。本研究通过脑结构磁共振和基于图论的分析方法探讨未服药强迫症患者大脑白质网络节点连接属性的变化。结果显示,强迫症患者节点局部效率在左侧眶额回、后扣带回、颞中回和右侧枕上回降低;节点聚类系数在左侧眶额回、颞中回和右侧壳核降低;节点最短路径长度在左侧脑岛增高;节点中心度在左侧海马旁回降低,在左侧脑岛增高;节点全局效率无明显改变。强迫症患者左侧后扣带回节点最短路径长度值与强迫思维呈负相关。本研究结果提示强迫症患者存在大脑白质网络节点连接属性异常,且与强迫症状相关。

在本研究中,强迫症患者眶额回、后扣带回、颞中回、枕上回和壳核的节点局部效率、节点聚类系数明显降低。节点局部效率和聚类系数主要与短程连接相关,其值降低提示相邻脑区之间的短程连接数量减少,信息传输能力降低。眶额回参与强迫症患者的反应抑制和行为抑制,是大脑执行控制网络中的重要脑区[7]。眶额回损伤可能与强迫症患者不能正常终止侵入性的想法和重复的行为有关[8]。后扣带回是默认网络的重要脑区,负责对自我行为监测[9]。既往研究发现强迫症患者扣带回存在结构和功能异常,且与强迫症状严重程度相关[10-12];后扣带回与相邻脑区之间短程连接数量减少,可能与强迫症反复验证的行为有关[13]。颞中回参与语言记忆处理和感觉信息整合[14],YAGI等[15]发现颞中回白质纤维束的损伤与强迫症反复检查症状相关。枕上回是视觉与大脑抽象概念加工的主要脑区,参与强迫症的思维-行为融合[16]。壳核是背侧纹状体的一部分,额叶-纹状体通路异常连接可能影响强迫症患者感觉信息的传输[17]。基于以上分析,本研究结果提示皮质-纹状体-丘脑-皮质环路 (cortico-striato-thalamo-cortical,CSTC)中相邻脑区信息传输能力降低可能参与强迫症的病理生理机制。

除CSTC环路外,本研究还发现强迫症患者左侧脑岛节点最短路径长度和节点中心度值增高,左侧海马旁回节点中心度值降低。作为边缘系统的重要组成部分,脑岛和海马旁回在应激和情绪调节中起重要作用,其功能和结构异常可能是强迫症情绪控制障碍和负性情绪的基础[18-19]。厌恶刺激任务中,右侧脑岛和海马旁回激活显著增强[20]。节点最短路径代表相隔较远脑区间的信息传输能力[21]。节点中心度值代表每个脑区与其他脑区间白质纤维连接的数量,反映某个脑区在脑白质网络交通中的信息传递能力[22]。因此,脑岛与其相隔较远脑区间信息传输能力增强,可能参与强迫症的负性情绪反应;海马旁回与其他脑区间信息传递功能降低,可能影响强迫症的信息加工和认知整合[23]。

本研究存在一定的不足:首先,本研究为横断面研究,需要纵向随访研究以探讨脑白质网络节点在强迫症发生发展中的特点;其次,本研究未区分强迫症亚型,今后的研究需对不同亚型强迫症患者的脑白质网络节点连接属性进行研究;最后,本研究未采集神经心理学的数据,未对脑白质网络节点各属性值与认知、行为、情绪等功能的关系做进一步分析。