余杭塘路、香积寺路隧道工程总体方案比选

张林林,王吉昌,彭 慧

(上海市政工程设计研究总院集团 第七设计院有限公司,山东 青岛 266000)

1 项目背景

余杭塘路、香积寺路隧道工程位于杭州市核心区,研究范围西起余杭塘路东至香积寺路,总长约2.65 km。目前余杭塘路与香积寺路未连通,周边跨越京杭大运河交通只能利用北侧大关路和南侧德胜路,导致运河东西两侧大关及湖墅单元居民出行极为不便。此外,随着大关商务区开发进程的加快,对周边地区的交通配套要求日益提高,因此,对香积寺路西延至余杭塘路的建设方案进行研究已迫在眉睫。

2 功能定位

香积寺路隧道定位为城市次干路,主要解决拱墅区与大关组团之间区域中短距离越江交通需求,起到减少车辆绕行,提高交通可达性,改善城区交通环境的功能。

3 主要技术标准

道路等级:城市次干路;设计车速:50 km/h;设计车道:双向四车道;隧道类别:城市交通隧道二类;净高[1]:4.5 m。

4 总体方案

4.1 出入口布置及交通组织方式

(1)西端出入口:莫干山路为西岸第一条主干道,对于交通疏解较为重要,隧道进口设置于莫干山路以东,出口设置于莫干山路以西。(2)东端出入口:采用“多级疏解”组织方式,上塘路西侧设置一对出入口,以东设置一个出口。

4.2 盾构方案选择

本工程下穿京杭大运河,隧道实施的工法中,盾构法是最优方案。根据盾构隧道的结构形式,有单管和双管两种。双管单层盾构具有直径小、覆土浅、接线短,出入口布置灵活、施工风险小等优点;单管双层盾构具有集约化程度高的优点。

越江段盾构方案重点比较双管单层方案和单管双层方案,在目前实施的盾构工艺中,选择技术较为成熟,实践较多的为11.36 m双管单层盾构方案。

4.3 方案一:双管盾构隧道方案

4.3.1 总体布置

隧道西起教工路以东,依次下穿莫干山路、湖墅北路、京杭大运河、丽水路、轨道交通3号线、红建河、上塘路,在大关苑路以西接地,隧道全长约2 057 m,其中盾构段长度485 m。

4.3.2 出入口布置

西端进口设置于莫干山路以东,出口设置于莫干山路以西;东端上塘路西侧设置一对出入口,以东设置一个出口。

4.3.3 越江段

采用11.3 m双管单层盾构,西工作井位于湖墅北路以西约110 m;东工作井位于丽水路以东约115 m。

4.3.4 交叉口节点

莫干山路、上塘路交叉口节点,隧道采用顶管法实施,莫干山路顶管段长度70 m,上塘路顶管段长度90 m。

4.3.5 线形

盾构段最小平曲线半径为500 m,顶管段设置直线段,纵断面出口处最大纵坡6%,隧道内最大纵坡5.5%,最小纵坡0.3%。

4.3.6 轨道交通3号线节点

隧道与车站相交处结构合建,另外红建河采用箱涵与隧道合建。

4.3.7 管线保护及迁改

莫干山路DN1500污水干管维持现状;余杭塘路110 kV电力管永久改迁;霞湾变电站进出电力管局部绕行迁改。

4.3.8 工程投资

工程总投资为11.50亿元(征地拆迁费用不列入估算),建安费为9.47亿元。

4.4 方案二:单管盾构隧道方案

4.4.1 总体布置

隧道西起教工路以东,东至大关苑路以西接地,隧道全长约1 896 m,其中盾构段长度390 m。

4.4.2 出入口布置

同方案一:(1)西端:隧道上下重叠布置,在莫干山路两侧前后依次接地。交叉口以东为进口,以西为出口。(2)东端:隧道上层与下层在上塘路以西并行接地,设置一对出入口,上塘路以东再设置一根出口道。

4.4.3 行车方向

上层为西→东;下层为东→西。

4.4.4 越江段

采用14.5 m双管单层盾构,西工作井位于湖墅北路以西约110 m;东工作井位于丽水路处。

4.4.5 交叉口节点

莫干山路、上塘路交叉口节点,隧道采用明挖施工。

4.4.6 线形

盾构段最小平曲线半径为630 m,纵断面出口处最大纵坡为6%,隧道内最大纵坡5.5%,最小纵坡为0.3%。

4.4.7 轨道交通3号线节点

与方案一相同,隧道与车站相交处结构合建,另红建河采用箱涵与隧道合建。

4.4.8 管线保护及迁改

相比方案一,因采用明挖施工,莫干山路DN1500污水干管需搬迁。

4.5 方案比选

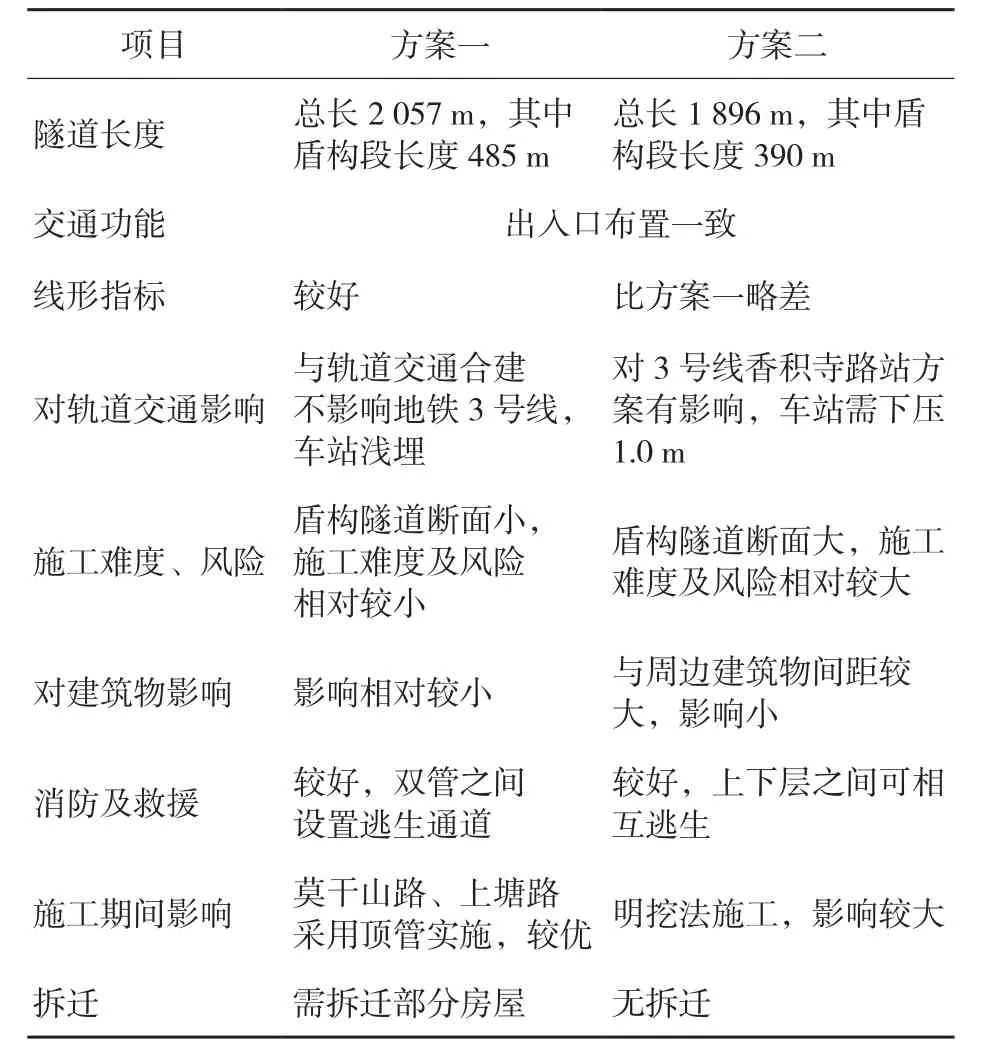

表1 总体方案比较

5 结语

经分析比选,方案一隧道浅埋,线形指标比方案二较好,对轨道交通3号线设计无影响,施工期间对交叉口交通影响最小。因此,双管单层方案作为推荐方案。