中国宪法权威的文本实现途径:一个实证考察

刘光华 孙盈

宪法权威的实现途径多元一体。它既可以是宪法作为一国法律体系特别是法治体系根本法的理念的灌输,如“国家宪法日”的确立和各种形式的宪法宣传;也可以是宪法制度从静态到动态的健全与完善,如西方的违宪司法审查与东方的合宪性审查制度等。当然,通过文本尤其是宪法之外的或者宪法所衍生的低位阶法律文本来体现、保障宪法的权威地位,在现代法治体系中,不仅是不可或缺的,而且还构成了上述两个重要实现途径的前提与基础。如果宪法权威性不能在法律文本中得以体现和保障,宪法的宣传教育就会失之无据,宪法及其权威性很可能会成为百变的“斯芬克斯”;进而,宪法权威就会被司法、立法乃至专门委员会违宪审查制度中的自由裁量所扭曲与剪裁。为此,我们认为,应该重视通过法律文本对宪法权威实现途径的研究。

宪法权威的文本构建,既包括宪法作为权威文本的完备性问题[1],也包括宪法文本面对所有下位法的权威性问题。而其中,宪法作为“立法依据”的文本存在,就成为宪法权威在整个宪法统帅下的低位阶法律体系中的重要载体。成为宪法权威性在法律文本体系中的具体表现,它可以在保障宪法权威性在整个法律文本体系中得到贯彻的同时,倒逼宪法作为最高效力文本的完备性。而达致宪法权威的理想型文本实现途径的前提是,对宪法权威的文本实现途径进行实证分析、科学描述与精准定位。为此,我们对中国特色社会主义法律体系中现行有效的“宪法”立法依据条款,基于大数据统计分析方法对其存在现状及具体内容进行了循证评价,以期描摹中国宪法权威的文本实现途径地图,进而为下一步在中国特色法律文本体系中树立宪法权威,找准出发点与起跑线。

一、问题的提出:“宪法”立法依据的应然与实然

立法依据包括法律依据和事实依据。立法依据的完整、规范对法律文本的结构和效力都有着重要的作用。立法依据,作为法文本结构中的非规范性内容,是对立法者制定法时所依据的上位法律和基本事实的说明。在我国现行立法体制中,作为根本法的宪法为制定其他下位法提供了基础性的指导与制度性的规范,也即,所有中国特色社会主义法律体系中的立法都必须以宪法为依据,并不得与宪法相抵触。从价值层面来看,实际上就是宪法权威性的逻辑树立与文本实现。实践中,立法机关在行使立法权时,为了表明其立法的宪法渊源,通常会在立法目的和依据条款中使用“根据宪法,制定本法”等类似表述。

然而,上述基于法理的逻辑推论并未消除法学界关于“宪法”立法依据条款的理论争论,特别是在宪法与民法等部门法领域。有学者基于“立法权源说”,认为“根据宪法”表述将立法目的与立法权源相混淆,将人民代表大会制度与西方“三权分立”制度相混淆。全国人民代表大会所拥有的包括“立法权”在内的全部国家权力,并非来自“宪法”的授权[2]。与此观点不同的是,也有学者提出法律明文规定“根据宪法”的立法依据,恰是维护宪法至上性必不可少的立法举措。同时提出建立行之有效的违宪审查制度是确立宪法至上性的关键[3]。还有学者从“立法依据”与“立法权源”的内涵与外延考虑,认为“立法依据”包括“立法权源”,但不限于“立法权源”,以此表明“立法根据”并不会导致“立法目的”条款与“立法权源”条款的混淆[4]。围绕“宪法”立法依据条款的功能定位的理论争论,一直延续至新中国第一部民法典的编纂时期。其间,有观点认为,以“宪法”为依据,可以表明民法典的正当性和合法性[5]。也有学者从民法典的政治性功能出发,认为应该在解决民法典与现行宪法价值衔接问题的基础上,再将宪法作为立法依据写入民法典的法律文本中。否则,“根据宪法”条款将不可避免地出现内涵的空泛化[6]。

尽管目前中国法学界对于“宪法”立法依据条款在法律文本中设置的必要性和重要性的争议尚悬而未决,但它并未影响各级各类立法者在其立法实践中对“宪法”立法依据的因事、因时、因地制宜的广泛适用。为此,我们认为,从法治行动者特别是决策者的视角,立足实践中“宪法”作为立法依据的文本现状,基于大数据梳理总结实证地发现问题,对于促进相关立法依据的理论研究和立法实践在更深层次上的展开,不仅十分必要还非常重要。本文借助和运用循证科学方法及其在法学研究领域的交叉成果——法循证学(evidence-based law)的理念与方法[7],通过对1982年《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)颁布实施后的“宪法”立法依据进行文献计量学统计分析,以此展开对当前“宪法”立法依据实践的循证评价,以期对现行中国特色社会主义法律体系中“宪法”立法依据的文本现状进行实证描述,对“宪法”立法依据存在的实践问题进行精准定位,并为下一步前提性地解决宪法权威性的树立问题,系统全面解决包括“宪法”在内的立法依据问题,找准方向与发力点。

二、“宪法”立法依据的文本适用现状分析

本文以“宪法”为关键词,网络检索了北大法宝法律数据库中自1982年12月4日起至2020年6月30日止的不同效力等级的法律法规文本。具体而言,在数据库的中央法规、地方法规规章项下,分别以“效力级别”和“时效性”为检索条件进行梳理。在“效力级别”检索条件中,选取第一项法律、行政法规等条文作为检索对象,其余项如法律解释、工作答复、工作文件等不纳入本文的研究对象范围。在“时效性”检索条件中,纳入检索对象范围的是现行有效和已制定尚未生效的法律法规文本。运用以上方法获得检索结果34841部,排除不涉及立法依据的修正案、修改决定、废止决定,以及因法律修订而产生的重复内容等8294部,最终得到的适格数据结果共计26547部。其中,法律271部,行政法规562部,部门规章4610部,地方政府规章9939部,地方性法规11165部(省级5653部,经济特区311部,设区的市4238部,自治条例和單行条例963部)。

本文首先借助结构化查询语言SQL中的SELECT功能,对上述检索得到的法律法规中可以进行直观量化分析的关键字段统计提取,包括法律法规的立法依据、发布时间、制定机关(部门)等;其次,借助EXCEL表格对上述提取汇总的指标进行统计学分析;再次,借助地理科学的ArcGIS软件和经纬度坐标精准定位,创建地图,对“宪法”立法依据进行空间呈现分析;最后,对“宪法”立法依据的立法内容、表述方式等分析指标逐一比对,人工分类汇总。

(一)“宪法”立法依据的时间呈现

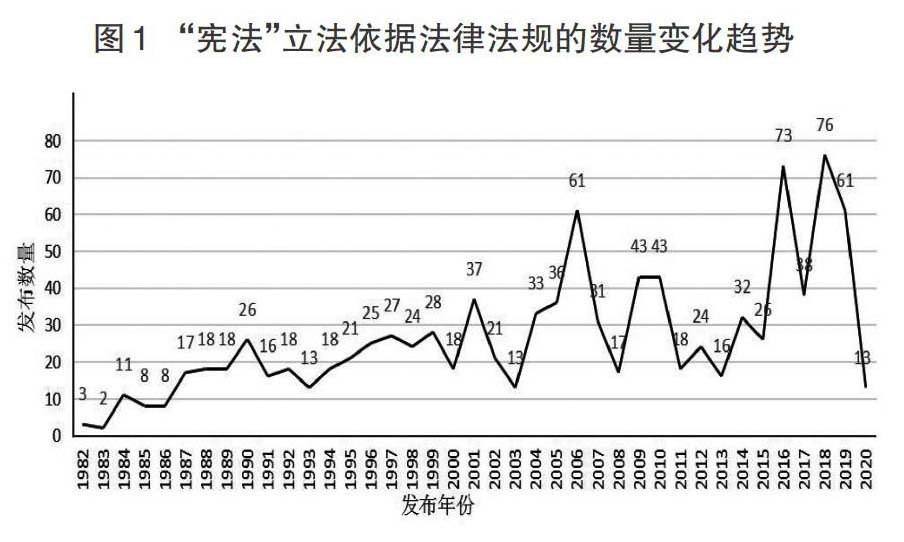

我们检索的数据呈现了“宪法”作为立法依据的如下时间变化趋势(见图1)。自1982年12月4日现行《宪法》生效实施后,在各级各类立法与修法过程中,将“宪法”作为立法依据进行文本运用的实践从未停歇。无论是1982年《宪法》生效后最早发布的《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、国务院《城市市容环境卫生管理条例》,还是最近于2020年6月30日颁布生效的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》等,均明确将“宪法”作为其立法依据。

从1949年中华人民共和国成立到1978年党的十一届三中全会重启中国民主法制进程,其间,虽然中国社会经历了四部《宪法》的更迭,但中国的法制工作特别是《宪法》的地位不仅在长时间被忽视[8],甚至还在“十年文革”中遭到了严重践踏。1982年《宪法》拉开的中国法治大幕,为明晰各级政府的立法权限,规范立法工作和完善立法体制都进行了新的奠基[9]。以此为分水岭,我们将“宪法”立法依据条款在上述被纳入研究范围的近四十年的立法实践发展中的时间呈现,划分为如下几个历史阶段:

第一个阶段(1982年—1990年):启动阶段。这一历史阶段,中国的立法随着改革开放的百废待兴开始步入法治化正轨。以全国人民代表大会根据《宪法》有关规定,为了确立国家权力机关与行政机关的组织和活动原则,于1982年12月10日颁布施行的《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》和《中华人民共和国国务院组织法》等为发端,国家各级权力机关从为社会主义法治建设奠基立柱的高度,逐步开始根据《宪法》积极展开相关法治实践探索,将《宪法》的原则化、抽象化内容予以具体化和实操化。“宪法”立法依据在法律文本中呈现平稳上升趋势。

第二个阶段(1991年—2001年):稳定阶段。该阶段每年颁布施行的法律法规中,“宪法”立法依据除在1993年出现13次外,其余年份的出现数量均维持在20部左右。本阶段的变化和特征主要因于:一方面,为了配合和保障社会主义市场经济的转型发展,以《中华人民共和国个人独资企业法》为先导,“宪法”立法依据在中央、地方立法特别是与经济建设相关的地方性法规中得到了较多呈现;另一方面,为了维护和发展中国作为多民族国家其少数民族地区的有效区域治理,包括1984年《中华人民共和国民族区域自治法》在内,众多的民族地方自治条例等相关立法纷纷出台。其间,共有245部民族自治地方的法律法规根据“宪法”被制定了出来;比起第一阶段的111部总量,本阶段适格立法的总体数量增长了近两倍。以甘肃省为例,该十年间,甘肃省共颁布8部法律法规,其中包括《甘肃省东乡族自治县自治条例》《甘肃省甘南藏族自治州藏语言文字工作条例》《甘肃省天祝藏族自治县藏语言文字工作条例》等与少数民族区域自治有关的6部立法。总之,稳定阶段的“宪法”立法实践沿着具体化和实操化路径,不断深入到地方立法特别是民族地方立法,凸显了“宪法”立法依据的实践内涵。

第三个阶段(2002年—2006年):巩固阶段。此阶段时长5年,以“宪法”为立法依据制定的法律法规共有164部,年均数量为30部左右,其频度超过了前两个阶段。其中可能的原因是,2000年颁布施行的《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)对宏观层面的立法权限、立法活动和立法程序,以及微观层面的具体法律文本的编制、立法依据的适用等都作了规范化要求;加之2004年对现行《宪法》的第四次修正。当然,随着“宪法”立法活动的日益深化,引发了法学界关于“宪法”立法依据本身的地位、功能的深入研讨。例如2005年围绕《中华人民共和国物权法(草案)》,学界关于是否应该在其文本中标明“根据宪法,制定本法”的必要性和价值立场,展开了激烈的理论争鸣。也可能因为尚未形成关于“宪法”立法依据的一致性法治观念,因而,尽管其间在2006年出现了第一个峰值,以“宪法”为制定依据的法律法规达到前所未有的61部,但也不可避免地呈现出年度间减增落差较大的不平稳状态。纵观该阶段“宪法”立法依据的文本,除了文本数量与前两个阶段形成了有序的递增曲线外,立法内容上依然延续第二阶段,民族区域自治的地方立法数量占有很大比重。

第四个阶段(2007年—2016年):蓄势阶段。这一阶段,历时9年共计制定323部适格法律文本,以每年近36部的高速在增加,维持了整体上的持续增长。当然,可能是受第三阶段的惯性影响,在其内部依然延续了前述的高低起伏的不稳定状态。“宪法”立法依据的法律文本数量持续走低,形成了一个两端高中间低的“哑铃型”波谷。2013年甚至出现了自2003年之后的十年间“宪法”立法依据条款适用最低的年份(共计16部)。其间,前半段主要体现为与各级人民代表大会及其常务委员会的议事规则、人员组成、人员任免有关的立法。它们由2007年珠海市等地方人大常委会修订议事规则触发,到2009年《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则(2009修正)》颁布后,各地方人大相应展开对人大常委会议事规则的大量修订;而其后半段则呈现为,随着2011年以《宪法》为统帅的中国特色社会主义法律体系的初步建成,2013年党的十八大的召开特别是2014年十八届四中全会首次提出中国特色社会主义法治国家建设目标后,整个社会对《宪法》的重视程度提升到了全新的高度。此后根据《宪法》制定和修改了包括《中华人民共和国国家安全法(2015)》《中华人民共和国立法法(2015修正)》《中华人民共和国反间谍法》等在内共计34部法律法规。特别是2015年《中華人民共和国立法法》正式修正后,将此前试点的“较大的市”的地方立法权扩大到了所有设区的市(甚至包括中山、东莞、三亚、三沙和嘉峪关等不设区的地级市),随后从2016年开始“宪法”立法依据条款就主要呈现在设区市的立法文本中。如2016年就有铁岭市、铜川市等19个设区的市开始行使立法权,制定立法条例,并在其地方性法规文本中呈现“根据宪法”的立法依据。最终在立法实践中将“宪法”立法依据推到了过去三十年的第二高峰,即2016年的73部。

第五个阶段(2017年至今):高峰阶段。这一阶段虽然只统计了不到4年时间的数据,但以总量188部和年均47部而维持了中国“宪法”立法依据适用的总体持续走高节奏,并形成了“宪法”立法条款的真正高峰。其中,包括目前的最高峰值(即2018年共76部)。究其原因,2015年《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》两部法律的修訂,使得将“宪法”作为立法依据的地方性法规中与人大及其常委会有关职权、事项的立法修订仍占据一定比重。另外,2018年现行《宪法》所通过的第五个修正案,同年“宪法宣传周”对《宪法》作用的强调,也使得“宪法”立法条款的适用达到了全新的阶段。《中华人民共和国英雄烈士保护法》《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》等法律法规的颁布,表明“宪法”立法依据正在日益贴合中国特色法治建设实际。随着全面建设中国特色社会主义法治国家战略目标的推进与对《宪法》重视程度的不断加深,必将为“宪法”立法依据在法律法规中的适用提供新的契机。

总之,由上述统计数据可以看出,改革开放四十年间中国法律文本中“宪法”立法依据条款的存在和演进规律:上述五个阶段法律法规文本中设置的“宪法”立法依据条款,呈现出阶段性总量起伏但年均量稳步持续上升(12.3%、22.27%、32.8%、35.9%、47%)的大格局和长趋势;另外,如果对比1984、1990、2001、2006、2016、2018年五个相对阶段性峰值,就会发现,它们与1982年宪法颁行及其后的五次修正(也即1988年、1993年、1999年、2004年和2018年修正案)有着一定(但非明显的)关联性。

(二)“宪法”立法依据的空间呈现[10]

通过对26547部适格法律法规序言、第一条立法依据等文本内容的梳理统计,共计1026部法律法规具备“宪法”立法依据。狭义“法律”中以“宪法”作为立法依据的共计94部,占纳入研究的狭义“法律”文本的34.69%;行政法规中有14部体现了“宪法”立法依据,占纳入研究的行政法规文本的2.49%;部门规章中“宪法”作为立法依据的占比0.43%,共计20部;纳入研究的地方性法规中共计824部将“宪法”设为立法依据,占比7.38%;地方政府规章中共计74部体现了“宪法”立法依据,占纳入研究的地方政府规章的0.74%(见表1)。

由此统计数据来看,立法实践中,根据《中华人民共和国立法法》第二条所确立的包括法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章在内的所有不同法律效力位阶的立法文件中,“宪法”立法依据均有呈现。换句话说,“宪法”立法依据面前,所有的立法文件无位阶地一律平等适用;其次,上述立法文件系统中,随着法律文本效力位阶的降低,“宪法”立法依据条款的出现比率呈明显的下降趋势。当然,这一内在规律又必然在理论和逻辑上引发,不同位阶但同样根据“宪法”制定的法律文件发生冲突时,效力如何确定的宪制与合宪性审查问题?进而,引发在中国特色社会主义法律体系中,下位法适用“宪法”立法依据条款的规范性和统一性问题?

接下来,我们再对包含“宪法”立法依据条款的地方性法规和地方政府规章,进行地理空间分布分析。从整体数量来看,地方性法规文本包含“宪法”立法依据条款的数量多于地方政府规章(见表1)。如果以我国的“四大经济区域”分类为标准[11],就会看到:西部地区12个省份和直辖市共计制定398部以“宪法”为立法依据的地方性法规和地方政府规章;东部地区10个省份和直辖市有287部地方性法规和地方政府规章中涉及“宪法”立法依据条款;中部地区6个省制定的地方性法规和地方政府规章中,共计118部在立法依据中明示了“宪法”立法依据;东北地区虽然只有3个省份,但其发布了与中部地区相当数量的包含“宪法”立法依据的地方性法规和规章,共计114部。

再进一步具体到各个省级行政单位,云南省制定了包含“宪法”立法依据的62部地方性法规和7部地方性政府规章,位列全国31个纳入统计的省级行政单位的榜首;广东省以50部地方性法规和10部适格地方政府规章紧随其后;贵州省以47部地方性法规和4部政府规章位列第三;而宁夏回族自治区、河南省、安徽省则分别以12部、13部、12部地方性法规中明示了“宪法”立法依据条款,而占居排行榜的倒数三名(见表2)。

总之,“宪法”立法依据在空间上的分布,一方面,与我们“四大经济区域”特别是传统上的东、中、西部三大经济阶梯之间,在整体上呈现出一种两头(东、西部)大中间(中部)小的“哑铃型”结构;另一方面,又与中国地理的“胡焕庸线”相一致,形成了非常明显的中国“宪法”立法依据的“胡焕庸线”;最后,具体到各省级行政单位的态度和表现,西部省份(云南、贵州、青海、宁夏、西藏)与东部地区(广东、吉林、北京、天津)交错领衔与垫底,其背后的原因也值得深思。

(三)“宪法”立法依据的文本表达呈现

2009年全国人大常委会法制工作委员会在其发布的《立法技术规范(试行)(一)》与《立法技术规范(试行)(二)》中,明确规定立法依据条款一般应与立法目的同时设置在立法文本的第一条,宪法之外的其他法律,除对所制定的法律有明确规定的,才可以在立法依据中予以明示;设置“宪法”立法依据时,应表述为“根据”而不能用“依据”。而且,对引用“宪法”立法依据的表述方式也作了具体规定,即引用《中华人民共和国宪法》时,不用全称,也不加书名号,直接表述为“宪法”。

我们对实践中的“宪法”立法依据条款的具体表述进行梳理分析后,发现:此后的立法实践中,对于“宪法”立法依据条款的设置,虽然统一采用了“根据”二字[12],但在不考虑“立法依据”和“立法目的”先后顺序的情况下,立法实践中对“宪法”立法依据的文本表达采用了多样化的方式。如“宪法”“《宪法》”“中华人民共和国宪法”“《中华人民共和国宪法》”“国家宪法”等。其中,使用“根据《中华人民共和国宪法》”表述的法律法规有577部(占比56.24%);直接使用“根据宪法”表述的有402部,占比39.18%;34部法律法规使用了“根据中华人民共和国宪法”的表述方式;还有7部法律法规使用了“根据《宪法》”这种表述方式,6部法律法规使用了“根据国家宪法”的表述方式(见表3)。

甚至在“根据宪法”的原则性表述中,进一步还可区分出“根据宪法”“根据宪法和其他法”“根据宪法和实际情况”“根据宪法、其他法和实际情况”等四大类。其中,共计833部法律法规采用了“根据宪法、其他法和实际情况”的表述方式,占设置“宪法”立法依据条款法律法规的81.19%(见表4)[13]。这种对“宪法”立法依据和其他宪法下位法立法依据的并列表达的适当性,特别是它是否有悖于宪法的权威性,值得深思。

全国人大及其常委会制定的狭义“法律”中,较多地将立法依据表述为“根据宪法”或者“根据《中华人民共和国宪法》有关规定”等模糊表述,如《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国土地管理法(2019修正)》《中华人民共和国法官法(2019修订)》等法律文本。另外,一些地方立法也有类似规定,如《辽宁省个体工商业管理暂行条例》第一条“根据《中华人民共和国宪法》有关规定,为了扶持个体工商业,保护其合法权益,加强监督管理,促进健康发展,特制定本条例”。上述“宪法”立法依据条款的表述方式,虽然可以直接体现特定法律法规制定的依据为“宪法”,但缺乏对其所根据的宪法内容的示明,也容易导致“宪法”立法依据仅产生“宣示性”效果。

立法实践中,也有将立法依据明确为《宪法》的具体条文的情形。例如《中华人民共和国兵役法(2011修正)》的立法依据为“根据中华人民共和国宪法第五十五条……”《哈尔滨市村民委员会组织条例》的立法依据为“根据《中华人民共和国宪法》第一百一十一条规定,为加强村民委员会建设,保障农村基层的社会主义民主,促进社会主义物质文明和精神文明建设,特制定本条例”。另外,包括《广东省保护公民举报条例(2014修正)》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强对法律法规实施情况检查监督的若干规定(2007修正)》等地方立法的立法依据条款中,只标明《宪法》的条文序号,未对相关规定进行说明。上述“宪法”立法依据的表述方式,虽可直接、明了“宪法”立法依据,但又可能因《宪法》修改而引起法条序号变动,产生立法依据变化问题。再加之,《宪法》关于某一事项的规定往往不集中于某一条文,如果面面俱到地列举显得冗杂,而只引用其中一条又可能造成立法依据偏狭不全[14]。

总之,“宪法”立法依据的表述亟待统一和规范。否则,会直接损害《宪法》的权威性与至上性。立法依据条款与立法依据之间的关系,前者是形式,后者是内容。“宪法”立法依据条款文本表达上的不同呈现,既反映出“宪法”立法依据条款设置的遗留问题,也由此可以看出,当前我国对于“宪法”作为立法根据法条形式尚未达成统一设置。而且,无论在《规范》施行之前还是施行之后,均有相当比重的“宪法”立法依据采用了不同的表达方式。探究其背后的深意,我们认为不仅是规范的立法形式尚未形成,而且也有法制统一原则未能完全体现之嫌。宪法作为各位阶法律法规的上位法,当作为立法依据出现在法律法规的文本中时,首当其冲的是其文本形式上的规范与统一。因此,规范“宪法”立法依据的文本表达,对于维护宪法权威、增强宪法适用亦有重要的法律与规范意义。

(四)“宪法”立法依据的文本形式呈现

根据《宪法》特别是《立法法》对各级有权机关立法权的不同法定配置[15],全国人大及其常委会行使《宪法》规定的国家立法权,且全国人大制定基本法律,全国人大常委会制定基本法律之外的其他法律。它们作为根本性、基础性和创设性的法律文本,理论上讲以“宪法”为立法依据是其应有之义。但在1026部适格法律法规中,由全国人大和全国人大常委会颁布施行的具有“宪法”立法依据的共计94部,仅占比9.16%;对其中适用“宪法”立法依据的条款进一步分析后发现,纳入研究的271部法律中,仅有34.69%设置了“宪法”的立法依据条款,仍有将近2/3的法律在制定过程中未明示其“宪法”立法依据。其中,全国人大制定的基本法律中包含“宪法”立法依据的14部,占纳入研究对象(16部基本法律)的82.35%。其中,《中华人民共和国慈善法》和《中华人民共和国合同法》2部基本法律未规定“宪法”立法条款。全国人大常委会制定的非基本法律中,适用“宪法”立法依据条款的80部,占纳入研究的254部非基本法律的31.50%,即有超过68.5%的非基本法律未在其文本中設置“宪法”立法依据条款(见图2)。

从全国人大及其常委会的立法实践来看,基本法律在立法依据条款中更倾向于“根据宪法”来制定,非基本法律在立法依据条款中近七成没有对“宪法”依据进行明确表述。它从侧面反映出在立法实践中,即使最高权力机关内部甚至《宪法》制定者自身,对于“依据宪法”立法条款的功能定位和实操准则也尚未形成完全统一的认识和要求。

另外,根据我国《宪法》和《立法法》对上位法和下位法之间所设定的“不抵触”立法原则,宪法以外的所有下位法包括2015年《立法法》修正后所增加的有立法权的设区市的立法,都不得与上位法特别是“宪法”相抵触。根据我们的统计数据,作为下位法的行政立法中,只有国务院制定的14部行政法规设置了“宪法”立法依据条款,占纳入研究行政法规的2.49%,其余国务院部门规章和地方政府规章中包含“宪法”立法依据条款的数量,均少于10部。相反,在颁布施行超过10部设置有“宪法”立法依据条款的有权立法机关中,地方人大(含常委会)占多数,其中长春市人大(含常委会)是唯一在2015年《立法法》修正后才获得立法权的有权机关,截至目前它们已经制定了超过10部包含“宪法”立法依据条款的地方性法规。

虽然,我们没有将不同层级的立法总量这一重要变量纳入分析,但仅就下位法对待“宪法”立法依据的态度而言,行政法规和部门规章的重视程度与(特别是最基层的)地方性法规还有差距。立法实践中,不同层级的下位法对待“宪法”立法依据的态度,提出了在多层级立法结构和多元立法依据中,如何科学贯彻和合理配置作为根本法和第一序位上位法的“宪法”立法依据资源的重大研究课题。

(五)“宪法”立法依据的法治领域呈现

通过下位立法将宪法中的规定予以具体化,是宪法实施及权威的一种体现方式。我国现行宪法在内容上总共包括五部分,即序言、第一章总纲、第二章公民的基本权利和义务、第三章国家机构、第四章国旗、国歌、国徽、首都。对纳入本文研究的包含“宪法”立法依据的适格法律法规所具体依据的宪法条款进行回溯分析,发现:其中637部(占62.09%)法律法规与宪法第三章国家机构的内容有关;236部法律法规是对宪法总纲部分的具体化(占23%);第二章公民的基本权利和义务在138部(占13.45%)法律法规的“宪法”立法依据中得以呈现。宪法作为权威立法依据条款为国家机关背书比率(第三章作为立法依据)是为公民权利背书(第二章作为立法依据)的近五倍(见表5)。另外,除了全国人大及其常委会立法中对宪法第四章仅有的三个条文进行了贯彻和实施外,下位法对宪法序言所体现的“特色宪法理念和精神”的理解、落实还有待进一步加强。

再经过对“宪法”立法依据所属法律文件内容的高频词梳理統计分析,我们发现,在适格的1026部涉及“宪法”立法依据的立法中,共有265个不同的法律高频词。频度小于等于3次的,共计211个,占比79.62%;只出现一次的有184个,占比69.43%;出现频次大于3次的有54个,占比20.38%。与此同时,在54个出现频次大于3次的内容中,名列前茅的有6个高频词:1个出现135次,1个出现58次,其余4个高频词分别出现42次、40次、36次和25次(见图3)。

进一步对立法内容中出现的高频词进行统计分析(见表6),在出现频次大于3次的54个立法高频词中,以序号2、3、4、5、6、12、13、22、29、31、42、46、47、53、54的关键词所代表的“人大法治”高频词共计15组,频度288次,占居第一位;“自治法规、自治条例”“少数民族权益保护”“民族团结进步”“民族工作”“民族法治”等高频词共计4组,频度164次;以及“宪法基本权利”高频词共计7组,频度92次,分列二、三位。

综上,中国特色社会主义法治体系中,就“宪法”立法依据的适用领域而言,分布较为广泛,主要集中在人大制度、民族区域自治和公民基本权利保护等方面。除了上述关于“宪法”立法依据的基本事实和共识之外,对于占比近80%的与“宪法”立法依据有关的低频词而言,到底属于有关机关“拉虎皮做大旗”的随意行为,还是另有其他内在原因?其背后的规律,都需要我们进一步研究揭示。与此同时,上述数据规律还揭示了其他新的问题。以民族区域自治地区的自治条例为例,当《中华人民共和国民族区域自治法(2001修正)》已经将《宪法》第四条,民族平等和民族区域自治的有关原则性、总括性规定等具体化为基本法律后,其他效力位阶较低的自治条例是否还可以将“宪法”直接作为立法依据,或者具体应该如何科学合理地设定“宪法”立法依据条款,也值得进一步思考。

(六)“宪法”立法依据的部门法呈现

2011年,随着以宪法为统帅,法律为主干,行政法规、地方性法规为重要组成部分的,由宪法、民商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等七大法律部门组成的有机统一整体——中国特色社会主义法律体系的初步建成,学术界对于宪法与其他部门法之间关系的讨论进入了实质性阶段。各个部门法都自觉主动地研讨本部门法与宪法的关系,特别是如“经济宪法”等“部门宪法”问题[16]。

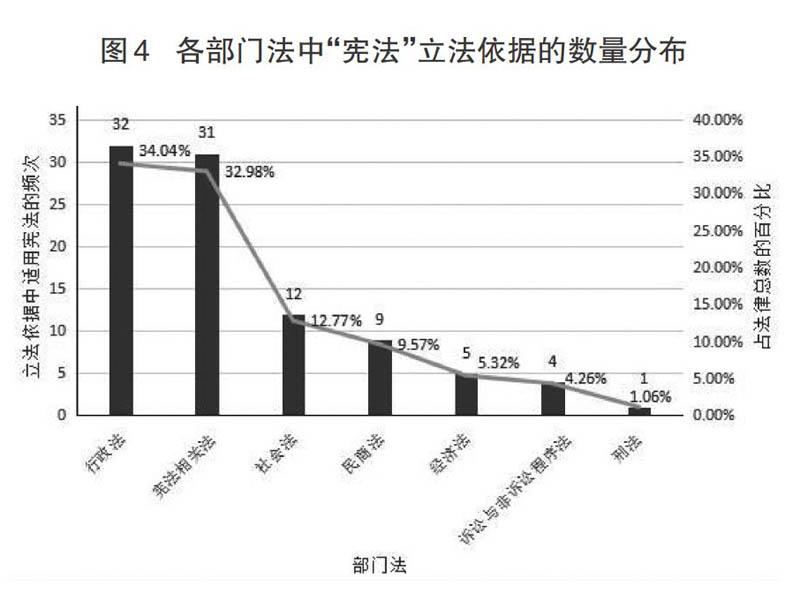

根据我们对部门法立法实践中“宪法”立法条款的进一步统计分析[17],我们发现,在94部包含“宪法”立法依据的基本法律与非基本法律中,归属于行政法部门的有32部,占比最高达到34.04%;属于宪法相关法的31部,占32.98%;社会法部门的12部,占比12.77%;民商法部门的9部;经济法部门的5部[18];诉讼与非诉讼程序法部门的共4部;刑法部门中有且只有《中华人民共和国刑法》将“宪法”作为其立法依据(见图4)。

上述统计数据表明,在中国特色社会主义法律体系的七大部门法中,全部都包含有“宪法”立法依据条款。它表明,经由“宪法”立法依据所体现的中国特色社会主义法律体系的统一性和法治的权威性基本上得到了保障。另外,行政法部门和宪法部门共计发布63部含有“宪法”立法依据条款的法律,占比67.02%。2/3以上的行政立法和宪法性法律文件是根据“宪法”制定的基本事实,再次呈现了宪法与行政法之间的法治亲缘关系。当然,整体上讲,传统公法领域较私法领域适用“宪法”作为立法依据的法律文本明显占优(这一结论与本文关于宪法章节在立法依据中的不同比率统计结论互相印证)。最后,除具有特殊性的刑法部门法之外,其他法部门内部“宪法”立法依据的现状、原因背景等情况,都有待细致分析论证。

三、“宪法”立法依据条款的完善方向:兼结论

现行《宪法》颁布施行近四十年后,围绕宪法权威性特别是关于“宪法”立法依据条款的实践适用,一直存在很多理论争议和实践困惑。非常有必要对“宪法”立法依据条款的性质和功能投入更多理论资源,当然,它不意味着理论研究的应然推论能够替代实证研究。我们需要二者之间的紧密协同:通过实证研究为理论推论精准定位问题和寻找方向,借助理论思想为实证研究提供发现问题的角度。

本文借助法循证学的实证方法对“宪法”立法依据条款的大数据研究结果表明,中国特色社会主义立法(法律文本)体系中,关于立法依据特别是“宪法”立法依据的功能、定位、表达及法律效力等基本问题,尚未形成系统和统一认识。即使是在国家最高立法机关从立法技术角度对“立法依据”进行了明确统一规定后,现实相关立法依然是一种自发自然状态,缺乏一种理论与实践的自觉自为。

目前,“宪法”立法依据在构筑中国特色社会主义法律体系和法治体系过程中,特别是梳理宪法权威性方面,基本发挥了其保障和引领的法治功能。但就具体的制度细节和运行机制来说,实践提出的问题远比我们已经取得的成绩要大得多。例如,当前立法实践中,哪些效力层级法律文件应该或者可以规定“宪法”立法依据条款,如何规范表达“宪法”立法依据条款?“宪法”立法依据与多个上位法立法依据并存时应该如何处理和取舍?如何判断“宪法”立法依据条款的实效性问题,或者如何通过《立法法》赋予全国人大常委会的合宪性审查立法监督权来落实“宪法”立法依据条款,等等。我们的总体循证评价是:“宪法”立法依据条款在我国立法实践中仍未实现适用的系统化和规范化。因此,如何将“立法依据”作为关涉立法进而法治“合法律性(legality)”的一项基本制度体系与理论体系,展开深入细致特别是立足国情与符合特色法治精神的研究,就显得极其重要和非常紧迫。

基于上述针对“宪法”立法依据条款的立法实践和法律文本的大数据循证分析,我们强烈呼吁,立法学研究者和立法实践者对此问题应给予足够重视,并能够合力尽快解决。在技术和功利上,我们建议对全国立法工作有统领作用的最高立法机关,对这一重大问题,不能再坐视或者放任,最低限度需要通过立法技术指引等方式,进行适度的框架性指引和约束。特别是近年来随着中国特色社会主义法治体系从“数量的大”到“质量的强”的不断深入推进,宪法权威性价值的不断提升,要求“宪法”立法依据条款的设置不能再采取粗放和随意方式,需要而且应该进入更加精细化的实操阶段。而通过立法层面或法律文本体系角度的“宪法”立法依据,对执法、司法、监察和守法各法治基本环节开展有效的前提性引领,最终才能让宪法从“纸面上的根本法”成为“行动中的权威法”。

注释:

[1]对于法律文本与法律规则的完备性问题及其重要意义,国内外学者包括哈特、拉伦茨、许成钢等都从分析法学角度进行了丰富而全面的论述。

[2]梁慧星:《不宜规定“依据宪法,制定本法”》,载《社会科学报》2006年11月16日第1版。

[3]童之伟:《立法“根据宪法”无可非议——评“全国人大立法不宜根据宪法说”》,载《中国法学》2007年第1期,第19-30页。

[4]饶龙飞:《立法根据论——兼评梁慧星先生的“立法权源”观》,载《井冈山学院学报》2008年第1期,第102-106页。

[5]韩大元:《民法典编纂要体现宪法精神》,载《国家检察官学院学报》2016年第6期,第3-10、169页。

[6]林來梵:《民法典编纂的宪法学透析》,载《法学研究》2016年第4期,第99-118页。

[7]刘光华:《法循证学:法学与循证科学的交叉方法和领域》,载《图书与情报》2018年第3期,第11-17、49页。刘光华、赵幸、杨克虎:《循证视角下的大数据法治决策证据转化研究》,载《图书与情报》2018年第6期,第32-38页。

[8]根据我们的统计分析,在改革开放前三十年里,除1979年制定1980年实施的《中华人民共和国刑法》外,包括见证并启动了改革开放法治进程的“三资企业法”以及《中华人民共和国婚姻法》等基本立法中,都没有出现“宪法”立法依据条款。

[9]刘松山:《国家立法三十年的回顾与展望》,载《中国法学》2009年第1期,第31-50页。

[10]我们从文本和地理两个角度来理解和解读“宪法”立法依据的空间呈现。

[11]2011年国家统计局发布《东西中部和东北地区划分方法》,将我国分为东部、西部、中部和东北四大经济区域。其中东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北包括:辽宁、吉林和黑龙江。

[12]立法实践中,在全国人大常委会法工委《立法技术规范(试行)》实施之前,存在着“依据”“遵循”等不规范表达。例如《陕西省人民代表大会常务委员会组成人员守则》采用了“……依据宪法和法律的有关规定,制定本守则”。《厦门市人大常委会讨论、决定重大事项的若干规定(2006修正)》在立法依据中使用了“……遵循宪法的规定及有关法律、行政法规的基本原则……”的表达方式。

[13]严格意义上讲,上述种种表达的内涵还有细致甚至实质性差异。限于篇幅,我们将另文讨论。同时,为了表达方便,本文统一使用“宪法”立法依据。

[14]郭昌盛:《税收立法中的立法依据条款研究》,载《中国矿业大学学报(社会科学版)》2020年8月20日网络首发,[2020-09-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1593.C.

20200819.1805.002.html.

[15]武增:《中华人民共和国立法法解读》,中国法制出版社2015年版,第233-234页。

[16]杨紫烜:《以〈中华人民共和国宪法〉为依据制定和实施经济法》,载《经济法研究》,北京大学出版社2013年12月版,第3-18页。单飞跃、徐开元:《“社会主义市场经济”的宪法内涵与法秩序意义》,载《东南学术》2020年第2期,第136-142页。

[17]法律文件的部门法归属,依照北大法宝法律法规数据库的分类。

[18]如果说公法方面的立法能够说明基本现状和事实的话,经济法部门和社会法部门的立法更多地体现在地方性法规和部门规章中,所以,关于它们的研究结论还需要进一步补充论证数据。

(作者分别系兰州大学意大利研究中心主任、兰州大学循证社会科学中心副主任、法学院教授,兰州大学法学院2018级硕士研究生。本研究受国家社科基金重大项目“循证社会科学的理论体系、国际经验与中国路径研究”资助〔项目编号:19ZDA142〕)