脑性瘫痪儿童水中运动治疗临床实践指南

中华医学会物理医学与康复学分会康复治疗学组,中国医师协会康复医师分会水疗康复专业委员会,中国康复医学会循证康复医学工作委员会

1 研究背景

1.1 基于世界卫生组织国际健康分类家族(World Health Organization Family International Classifications,WHO-FICs)的康复指南

WHO 认为,康复是一个健康相关的服务领域,具有多学科、跨领域的特点,且覆盖人群全生命周期[1]。康复是基于WHO功能、残疾和健康模式的一系列康复策略,其目标是使罹患健康状况(疾病)或者可能经历残疾的人实现或者保持最佳功能状态[1]。康复指南则是采用科学方法和标准,基于循证研究制定的关于康复政策和康复临床实践推荐意见的文件[1]。制定康复相关的标准和指南,提升康复服务质量和康复服务安全性,扩大康复服务覆盖率,是康复发展的重要举措[1-2]。

为促进国内脑瘫水中运动治疗(aquatic therapeutic exercise)开展,并基于循证依据提高水中运动治疗的整体质量,规范水中运动临床实践,本文基于WHOFICs标准建立脑瘫水中运动治疗康复临床实践指南理论架构、术语和诊断标准,以及康复临床评定的方法和工具[1]。WHO-FICs体系包括3个健康参考分类,也称为核心分类,即《国际疾病分类第十一次修订本》(International Classification of Diseases,ICD-11)、《国际功能、残疾和健康分类》(International Classification of Functioning,Disability and Health,ICF)和《国际健康干预分类》(International Classification of Health Intervention,ICHI)[1,3]。

具体来说,本临床指南参考国内外相关研究、指南、标准和文献,以WHO《国际功能、残疾和健康分类(儿童和青少年版)》(International Classification of Functioning,Disability and Health-Children and Youth Version,ICF-CY)的框架为指导,结合ICD-11 与ICHIβ-3,运用WHO 推荐的临床循证指南的制定方法,以WHO证据质量评价和推荐强度评级的GRADE系统(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation)评价证据质量,确定推荐意见分级,由专家委员会作出脑瘫水中运动治疗的规范化评定和治疗方法[4-8]的推荐意见[9-14]。

1.2 脑瘫水中运动治疗发展现状

脑瘫是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致[15-16]。基于ICD-11的脑瘫分型[17]如图1 所示。2013 年国内流行病学调查显示,脑瘫患病率为2.46‰[15-16]。脑瘫主要表现为运动功能障碍,常伴有感觉、知觉、认知、交流及行为障碍,以及癫痫与继发性肌肉骨骼系统等功能障碍[16]。脑瘫是世界范围内最常见的儿童致残原因之一,并由此带来社会和经济负担[15,18-21]。

物理治疗是脑瘫康复治疗的重要组成部分,而水中运动治疗则是众多物理治疗手段中的一种,兼具运动治疗与物理因子治疗的特点[22-26]。水中运动治疗在脑瘫康复中的应用历史悠久,但发展较为缓慢[27-29]。根据ICHIβ-3,水中运动治疗定义为:用于治疗的全身浸入水中的水疗(PZA.ZY.BS),是一种在水疗池、涡流浴槽、矿泉浴槽、哈巴德槽、游泳池内进行的运动治疗[30-31]。

近年来,随着水疗康复专业的发展和相关专业水疗设备设施的推广使用,水中运动治疗在脑瘫康复中发挥着越来越重要的作用,也逐渐受到重视[32-33]。借助浮力、静水压、黏滞阻力等水环境的独特性质,脑瘫儿童可以较容易地完成在陆地上难以或无法完成的康复训练动作[22,33];水环境和水中活动对儿童具有天然吸引力,因而水中运动治疗的趣味性较强,脑瘫儿童主动参与的积极性更高、依从性更强、治疗体验更好[6-7]。目前,针对脑瘫的水中运动治疗专项技术较多,治疗性游泳、水中游戏、水中小组训练、水中肌力训练、水中步行、水中平衡与协调性训练等在临床均有应用[34-36]。根据国际物理医学与康复学会和WHO康复指南关于康复的定义,康复涉及预防、治疗、康复和健康促进的各个健康服务环节,开展康复服务涉及医院、康复机构、社区和家庭等不同的服务情境[1]。国内开展和实施脑瘫水中运动治疗的单位和机构较多,如康复医院、儿童福利院、特教学校等[22,33]。我们针对儿童脑瘫的疾病和功能特点,开展水中运动治疗并运用循证医学的方法制定本指南[37-38]。

2 脑瘫儿童水中运动治疗的理论架构

2.1 基于WHO-FICs脑瘫儿童水中治疗的理论架构[1]

基于WHO-FICs 分类标准,指导脑瘫水中运动治疗康复临床实践,制定脑瘫水中运动治疗循证实践,提高水中运动治疗的整体质量和安全性。

基于WHO-FICs 的脑瘫儿童水中运动治疗康复体系如图1所示。

2.2 脑瘫水中运动治疗的作用原理与治疗效应

图1 基于WHO-FICs的康复体系(脑瘫儿童水中运动治疗)

对于脑瘫康复而言,水中运动治疗的优势首先在于水环境和水中活动的趣味性对于儿童的天然吸引力,儿童参与水中运动的积极性、依从性、主动性较好,在水中运动时儿童的情绪状态也较好,这有利于进行运动学习,促进运动发育[22,33]。

水环境的力学特征是进行水中运动治疗的基础。例如,在水中浮力支撑下,身体负重减少,可在减重环境中进行肌力训练、平衡和协调性训练、水中步态训练等;利用水的黏滞阻力、表面张力、内聚力等因素,可以设计不同的水中抗阻训练方案,进行水中肌力增强训练[22,33];利用水的温热效应和水中气泡、喷流产生的微细按摩作用等被动成分,可以松解结缔组织,促进血液循环,增强机体代谢,缓解关节僵硬,改善关节活动度[22,33]。水环境促进身心放松、缓解疼痛、稳定情绪等效应也有助于提升脑瘫儿童的运动表现[39]。

水中运动治疗不仅能带来运动治疗的益处,还可附加浸浴治疗的效应[32]。具体而言,水中运动在脑瘫儿童康复中的治疗效应主要包括:促进运动发育,改善粗大运动功能,提高感觉统合能力,缓解痉挛和疼痛,维持和扩大关节活动度,增强肌力和耐力,提高有氧运动能力,改善平衡协调能力与姿势控制能力,提高功能性活动能力,降低训练损伤风险,促进身心放松,缓解焦虑和抑郁,调节心理状态,缓解疲劳,优化运动表现,促进参与水中娱乐活动等[6-7,22,33,40-41]。

2.3 脑瘫水中运动治疗的规范化诊疗流程

2.3.1 介入时机

脑瘫的年龄跨度较大,从婴幼儿、儿童、青少年到成人,只要无绝对禁忌证,均可进行水中运动治疗。建议与儿科医师、康复医师、骨科医师(如接受矫形手术后)等专业人员沟通后确定合适的水中运动治疗介入时机。

2.3.2 诊疗流程

一般诊疗流程为:康复医师对门诊或住院脑瘫儿童进行临床检查和康复评定,并参考临床医师的建议,排除禁忌证,确定治疗项目并开具水中运动处方;物理治疗师接诊后对脑瘫儿童进行详细的水疗专科评定,设定水中运动康复目标并制定水中运动治疗计划,针对治疗中可能出现的风险做好防控措施;按计划执行并记录,最后做好疗效记录和治疗总结[9]。临床工作中建议制作标准化表格进行记录,表格内容参考SOAPIER 原则,既主观评价(subjective assessment)、客观评价(objective assessment)、分析(analysis)、计划(plan)、干预(intervention)、评估(evaluation)和修正(revision),推荐选用信度、效度较好的国际通用量表进行评定,以高效管理诊疗数据,辅助临床决策[22,33,42]。此外,轻度脑瘫儿童出院后可以在社区泳池内继续水中运动训练,以维持疗效,前提是脑瘫儿童及其陪护人员具有一定的安全意识和基本的水中活动技能。对于学龄期儿童,可利用假期安排水中强化训练。

2.3.3 脑瘫水中运动治疗康复评定发展现状

为了设定个体化水中运动目标和康复计划,需要对脑瘫儿童进行全面系统的临床评定和康复评定,一般而言,康复评定需要康复医师、康复治疗师和康复护士等多种角色共同完成。临床评定主要是为了排除危险因素,实施分层管理,预测恢复潜力;康复评定主要是为了明确现存的功能障碍问题,细化水中运动处方。如果脑瘫儿童在接受水中运动治疗时,大多数临床评定和陆上评定已由康复团队其他成员完成,水中运动治疗团队可以通过查阅脑瘫儿童的临床资料收集相关信息[6-7]。需要强调的是,对水疗过程中可能出现的危险因素要进行全面细致的专科评价,如皮肤完整性、伤口愈合情况(如矫形手术后)、二便控制能力、心肺功能障碍程度、恐水情绪、危险意识、自我保护意识、攻击倾向、严重抑郁等各种并发症或心理问题[5,14]。除了对脑瘫儿童进行全面的临床评定和康复评定外,还应进行水温和水质安全监测;也可以设置水下监控装置以监测脑瘫儿童水中运动状态,并有利于收集水中治疗资料[6-7]。鉴于国内现状,儿童福利院等机构,如果未配备治疗师,可由特教老师等受过专业训练的人员替代评价。建议使用国际通用的标准化评定方法,并在多个时间点进行评定,以便进行动态疗效比较,包括治疗前后比较,以及不同治疗师、不同机构之间的比较。

水中功能评定目前常用Alyn水中适应性测试量表(Water Orientation Test of Alyn,WOTA)或水中独立性量表(Aquatic Independence Measure,AIM),可对脑瘫儿童进行水中心理适应能力、呼吸控制能力和水中运动能力等方面的评定[22,33,42]。临床工作中需要根据脑瘫儿童的年龄、疾病分型和分级选择合适的量表版本。临床管理中,常用国际Halliwick 协会(International Halliwick Association,IHA)的危险管理分级模式,以不同颜色对儿童进行看护水平标示,以方便脑瘫儿童的水中管理[22,33,42-43]。目前已开发出基于ICF 的水中运动治疗评定量表,但尚不成熟,暂无相关的信度、效度研究[43]。

3 指南制定方法

3.1 制定流程

本指南主要由中华医学会物理医学与康复学分会康复治疗学组和中国医师协会康复医师分会水疗康复专业委员会的委员,以及中国康复医学会循证康复医学工作委员会相关方法学专家制定,同时参考脑瘫儿童和家属代表的建议,并咨询相关的方法学专家和医保部门等政策制定者的意见,以使指南制定的过程基于循证证据,更加规范、透明、独立、具有科学性和实用性。

在指南制定过程中,组建了指南制定专家委员会、指南外审专家委员会、指南工作小组3 个团队,各自独立,分工协作;聘请了方法学专家进行具体的方法学指导。研究中构建了临床问题清单,见表1。根据临床问题清单,参考患者(patient)、干预(intervention)、对照(comparison)、结局(outcome)的PICO规范制定检索策略,系统收集文献并撰写Cochrane系统评价[44-45]。根据系统评价结果,基于GRADE进行证据质量评级和推荐意见生成[44-45]。

表1 脑瘫儿童水中运动治疗实践指南临床问题清单

3.2 文献检索

本指南为临床循证实践指南,基于已发表的科学文献进行证据质量评价并形成推荐意见,全面系统的文献检索是指南制定工作的基础[37,44,46]。

本指南的具体文献检索方法如下。

计算机检索为主,人工检索为辅。检索数据库包括Cochrane Library、PEDro、PubMed、EMBase、Web of Knowledge、Web of Science、OVID、EBSCO、中国生物医学期刊引文数据库(CMCI)、中国知网期刊全文数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang Data)、维普中文期刊全文数据库(VIP),检索时间为各数据库建库至2020年5月。

文献检索不受发表类型限制,包括期刊文献、会议论文、学位论文等。检索采用主题词与自由词相结合的方式。检索语言为中文或英文。根据每个数据库的特点制定相应的检索式,为避免漏查文献,对已纳入文献及相关综述的参考文献进行二次检索。

初步检索相关文献560 篇,其他途径补充2 篇,其中,英文479 篇,中文83 篇。去重后保留342 篇;阅读题目和摘要,去除328 篇;仔细阅读全文,去除5 篇,最终纳入9 篇随机对照试验(randomized controlled trials,RCTs),进行系统评价。

3.3 证据质量评价和推荐强度分级

本指南以GRADE 系统为指导,对相关临床研究进行汇总分析,确定证据质量分级和推荐强度分级[9]。GRADE 将评估证据质量的过程与给出推荐意见的过程分开。影响推荐强度的因素除证据质量外,还应该考虑资源利用、利弊平衡、家庭条件等。GRADE 将证据质量分为高(A)、中(B)、低(C)和非常低(D)四级,将推荐强度分为强(1)和弱(2)两级,推荐方向为支持或反对[9-14]。此外,本指南中,对于目前无法获得临床研究证据或者缺乏足够临床证据的推荐意见,注明为基于专家共识的临床使用推荐意见(consensus-based recommendations)[9,14]。

在完成文献检索分析后,本指南利用RevMan 5.3软件[47]进行Meta分析,并利用循证实践指南研发工具(Guideline Development Tool,GRADEpro GDT)[48]对证据群进行质量评价和结果汇总。

GRADE证据质量分级[49]

高:指南制定小组确认真正的效应接近估计的效应;进一步的研究不太可能改变估计效应的置信度。

中:指南制定小组认为对效应估计有适度的置信度;真正的效应有可能接近估计效应,但也有可能大不相同;进一步研究可能对效应估计产生重要影响,并可能改变效应估计。

低:对效应估计的置信度有限;真实的效应可能与估计的效应有很大差异;进一步的研究很可能对效应估计产生重要影响,并可能改变效应估计。

非常低:指南制定小组认为效应估计置信度不高;真实的效应可能与估计的效应有很大的差异;任何效应的估计是非常不确定的。

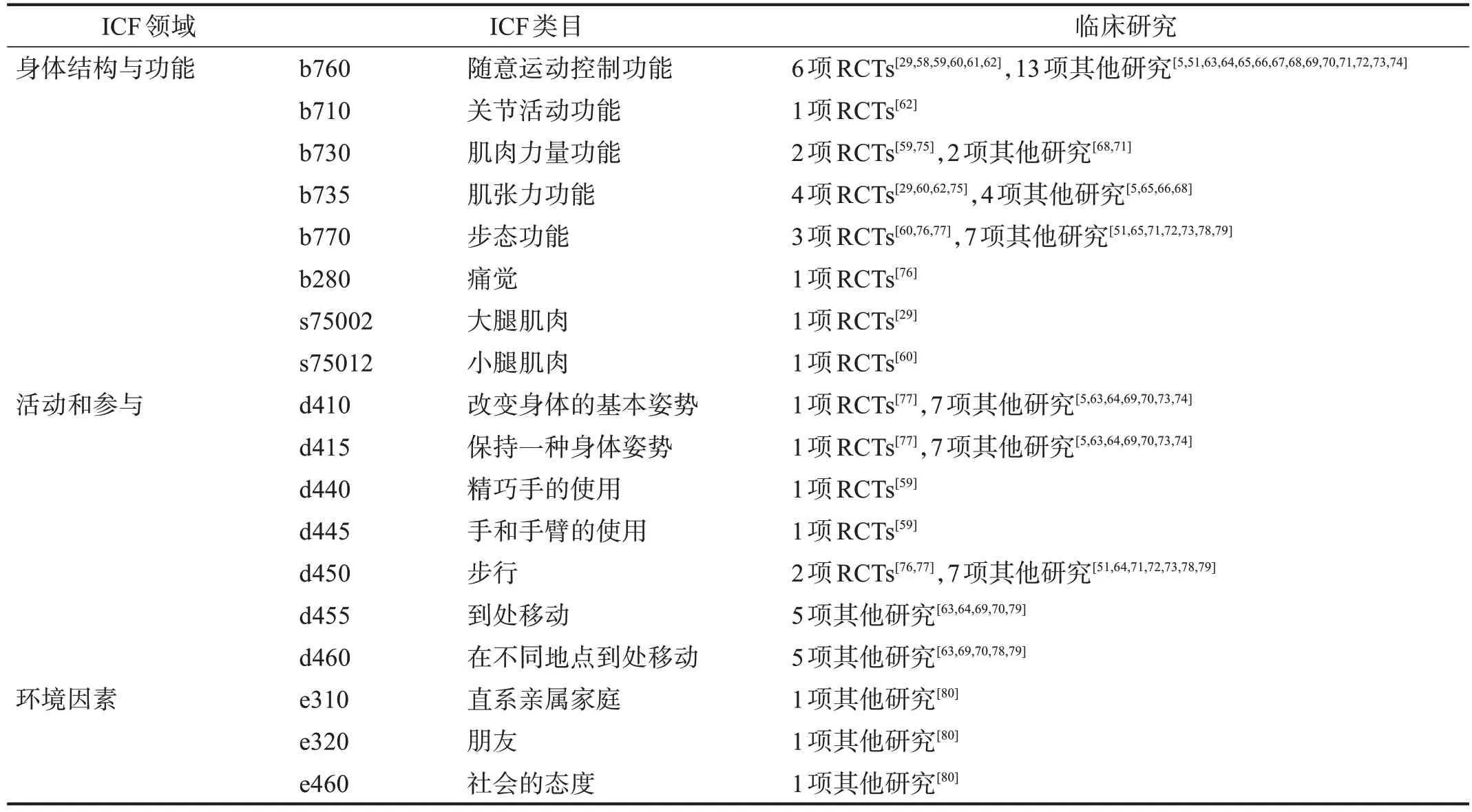

3.4 基于ICF-CY框架的脑瘫儿童水中运动治疗分析

脑瘫可导致运动控制障碍、姿势障碍、肌力障碍、肌张力障碍、感觉功能障碍、言语功能障碍、吞咽功能障碍、视觉障碍、智力障碍、认知功能障碍、二便障碍、疼痛、步行能力障碍、社会参与障碍等,涉及ICF-CY 多个层面和领域[5,20,34,51-52]。水中运动治疗提供一种特殊的治疗环境,水环境中的机械、温度和化学刺激作用于人体,可产生一系列生理效应,从而给脑瘫儿童带来广泛影响[22,33]。实施脑瘫水中运动治疗时要注意儿童本身的生理功能与成人不同,如基础心率较快、呼吸储备较小、理解力较差、安全意识较低等,也应考虑原始反射异常、髋关节半脱位、脊柱侧凸、口腔肌肉控制较差等脑瘫并发症和其他不良因素的影响,并制定相应措施,以保证水中运动治疗的安全性和有效性[22,33,38]。

完成文献检索后,基于ICF-CY 框架对水中运动治疗在脑瘫儿童中应用的临床研究证据和系统评价进行梳理,汇总分析水中运动治疗在脑瘫康复中的可能应用领域,见表2[4,34,53-54]。此外,系统评价等研究文献中提及,水中运动治疗可能有助于改善脑瘫儿童的以下方面:b765 不随意运动功能、b740 肌肉耐力功能、b780 与肌肉和运动功能有关的感觉、b134 睡眠功能、d710基本人际交往、d760家庭人际关系、s750下肢结构等[34-36,52,55-57]。现有科学研究证据支持水中多层面运动治疗[5,34]。

4 指南推荐意见

基于相关科学证据,根据汇总的专家共识,本指南针对脑瘫儿童水中运动治疗提出康复评定类、康复水疗干预类和康复管理类共21项临床康复指南建议。

4.1 康复评定类

推荐意见1

推荐所有脑瘫儿童在接受水中运动治疗之前均应进行风险筛查。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 进行水中运动治疗前要排除严重先天性心脏病等心血管事件、骨密度低(骨折风险大)、严重认知障碍、视觉问题、频发癫痫、严重抑郁和焦虑等心理问题(自伤或伤人倾向)等,以确保脑瘫儿童水中运动治疗的安全性;

◆ 推荐以风险排查表的方式开展风险排查工作。推荐意见2

表2 基于ICF-CY框架的脑瘫儿童水中运动治疗临床研究现状分布

推荐所有脑瘫儿童均应接受至少两次的水中康复评定。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 初期评定应在开始水中运动治疗的第1周内完成,末期评定应在水中运动治疗结束前的1周内完成;

◆ 推荐使用WHO ICF-CY 评定表(WHO ICF-CY Questionnaires)评定儿童的残疾性质和程度,该量表是WHO 制定的通用、标准化残疾程度评估工具,针对不同年龄有4个不同版本[1,81];

◆ 陆上评定以ICF-CY(中文版)及其核心分类组合为主,结合其他常用脑瘫评定量表,如粗大运动功能测量、粗大运动功能分级系统、Peabody 运动发育量表等,水中治疗人员可以参照康复团队其他成员的陆上评定结果[4,8,82];水中评定以基于ICF 的水中功能评定量表为主,辅以中文版WOTA 量表,推荐使用软件工具简化评定过程并管理脑瘫儿童数据[42,83];

◆ 推荐根据初评结果对脑瘫儿童进行分级管理,明确脑瘫儿童在水中的活动水平和看护需求;推荐采用IHA 能力水平分组对脑瘫儿童进行分级管理,根据脑瘫儿童能力从低到高分配红、黄、绿三种颜色的标志物,如泳衣、泳帽、袖标等,通过颜色提示脑瘫儿童的功能水平及其所需的监护水平[42]。

推荐意见3

推荐根据脑瘫儿童陆上和水中的评定结果设定个体化水中运动治疗目标与康复计划。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 应该充分考虑脑瘫儿童及其家长的需求;对于学龄期儿童,制定水中运动康复目标时应该与脑瘫儿童的教育情况相结合;

◆ 制定康复目标时遵循SMART 原则,即具体(specific)、能够测量(measurable)、可以达成(attainable)、现实可行(realistic)、有时间限制(timebound)[6]。

4.2 康复干预类

推荐意见4

推荐遵循FITT-VP 原则为脑瘫儿童制定个体化水中运动处方。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ FITT-VP 即频率(frequency)、强度(intensity)、时间(time)、类型(type)、运动量(volume)和进展(progression)[18,84]。

推荐意见5

推荐应用水中运动治疗对脑瘫儿童进行粗大运动功能训练[29,58-62]。

推荐强度:强推荐 证据质量:中

【说明】

◆ 治疗应在大、中型水中运动池中进行,以给脑瘫儿童足够的主动运动空间;对于年龄较小、体质量较轻的儿童,也可在容积较小的治疗槽,如哈巴德槽、步行浴槽内进行治疗;

◆ 水中训练过程中强调脑瘫儿童的主动参与,训练形式以治疗性游泳、水中游戏、水中步行训练等为主;治疗师应根据脑瘫儿童的评定结果及环境特点设计不同动作方案,并结合陆上物理治疗方案,制定水陆互补的个体化水中康复计划,以提高脑瘫儿童的粗大运动功能。

推荐意见6

推荐应用水中运动治疗调节脑瘫儿童的肌张力,尤其是痉挛型脑瘫儿童[60,62,75]。

推荐强度:弱推荐 证据质量:低

【说明】

◆ 在温热作用的基础上,通过水中牵伸(手法牵伸、浮力辅助、重力辅助、器械辅助、自我牵伸等)、水中放松技术(Watsu、Aqua-T-Relax 技术等)、主动动作的执行等方法缓解痉挛,以创造更好的主动运动条件,进行水中功能性训练;

◆ 虽然水环境的温热刺激有助于缓解痉挛,但由于脑瘫儿童动作执行效率较低,相对容易产生疲劳,因此痉挛型脑瘫儿童进行水中运动治疗时水温不宜过高(≤35 ℃);对于不随意运动型和共济失调型脑瘫儿童,水温也不宜过高;

◆ 应该根据脑瘫儿童的治疗目标决定水温,通常利用较低的水温进行高强度水中运动训练,利用较高的水温进行柔韧性练习和痉挛肌放松等。

推荐意见7

推荐应用水中运动治疗对脑瘫儿童进行有氧运动训练[58,60-62,75-77]。

推荐强度:强推荐 证据质量:中

【说明】

◆ 当以提高心肺耐力为治疗目标时,推荐的训练参数包括[18,84]:①频率,至少2~3 次/周,推荐5 次/周中等强度活动或3 次/周高强度活动;②强度,峰值心率的65%~95%,或储备心率的40%~80%,或峰值摄氧量的50%~65%;③持续时间,推荐每次水中治疗持续20 min 以上,3 次/周、连续8周,或2次/周、连续16周;需要注意的是,因为脑瘫儿童肌肉工作效率较低,靶心率的确定要相对低于正常儿童,具体应根据儿童在水中的运动表现和相关评定结果而定;④运动类型,推荐进行大肌群节律性持续运动,建议以Halliwick技术和适应性游泳训练为主,并结合水中步行、水中游戏、水中团体活动等;⑤推荐在水中运动治疗前后进行热身和整理活动,以防肌肉骨骼系统损伤;

◆ 对于长期久坐生活方式者,开始时运动强度不宜过大,循序渐进,逐渐增加[18,84];

◆ 推荐从最大心率的60%~70%开始,1 周后逐步增加至70%~80%,随后进一步增加运动强度;或从储备心率的40%开始,12 周后逐渐增加至80%[18,84]。

推荐意见8

推荐应用水中运动治疗对脑瘫儿童进行肌力训练,可同时进行关节活动度训练[29,59-60,62]。推荐强度:弱推荐 证据质量:低

【说明】

◆ 当治疗目标为增强肌力时,推荐的水中运动治疗参数包括[18,84-85]:①频率,至少2~3 次/周,训练间隔48 h 以上;②强度,参考陆上训练原则,每一主要肌群推荐进行6~15次/组、1~4组训练,肌肉不宜过度疲劳,可以从开始时6~12次/组、2~4组,逐渐增至10~15 次/组、2~4 组;③类型,以多关节运动为主,如蹲起、坐站转换训练等,辅以单关节运动,如膝关节屈伸运动等,并推荐在水中适应性训练阶段应用单关节运动后,进行多关节运动;④持续时间,持续训练12~16 周或更长;⑤推荐进行热身及整理活动以防肌肉骨骼系统损伤;

◆ 对于长期久坐生活方式者,开始时运动强度宜小,循序渐进,逐渐增加。

推荐意见9

推荐应用水中运动治疗提高脑瘫儿童的平衡能力、姿势控制能力和步行功能[77]。

推荐强度:弱推荐 证据质量:低

【说明】

◆ 当治疗目标为提高步行功能时,可在大、中型水中运动池内进行水中运动治疗的基础上,增加水中平板步行训练[86]。

推荐意见10

推荐利用水中小组活动或水中集体治疗的形式辅助增强脑瘫儿童的社会交往和交流沟通能力,并欢迎家长陪同、参与训练;待脑瘫儿童水中运动技能提高到一定程度后,可在集体训练方案中适当增加“竞争性”成分(指能力水平相近儿童之间的竞争而非竞技性竞争)[61,76]。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 对于脑瘫儿童来说,正常环境中很难有竞争的体验,这不利于其社会适应能力的培养。在设计“竞争性”水中训练方案时,可根据脑瘫儿童的功能水平和能力,适当开展游泳、水中跑步、水中跳跃、水中跨越障碍活动,或水中球类活动,如水中篮球、水球、排球等(治疗性或娱乐性而非竞技性)。

推荐意见11

推荐尝试利用水中运动治疗缓解脑瘫儿童的抑郁和焦虑症状。

推荐强度:弱推荐 证据质量:低

【说明】

◆ 当治疗目的为缓解抑郁和焦虑等情绪问题时,治疗形式以水中游戏结合水中漂浮、水中被动牵伸、旋转及呼吸控制动作为主,也可尝试与运动想象治疗、音乐治疗等其他形式结合[39]。

推荐意见12

推荐利用水中运动治疗改善脑瘫儿童的疲劳和睡眠问题。

推荐强度:弱推荐 证据质量:低

【说明】

◆ 当治疗目标为改善疲劳和睡眠时,推荐以被动活动或动作较为柔缓的治疗项目为主,如水中放松训练、水中漂浮活动等。

推荐意见13

推荐在脑瘫儿童水中运动治疗过程中,加入日常生活活动能力训练的动作成分,以提高脑瘫儿童日常生活活动能力,尤其是现阶段在陆上无法或难以完成的动作[60,76]。

推荐强度:弱推荐 证据质量:中推荐意见14

推荐利用不同颜色、不同形状、不同大小的充气玩具、训练辅具、体育用品等丰富水中运动治疗内容,以提高水中运动治疗的趣味性,进一步加强脑瘫儿童的主动参与性。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 治疗师应尽量为脑瘫儿童创造开放性的治疗环境,使其有更多机会探索周围环境,培养其在水疗环境中解决问题和使用工具的能力。

推荐意见15

推荐在脑瘫儿童水中运动治疗过程中加入音乐、节奏、灯光等其他成分,以强化多感官刺激,提升水中运动治疗的趣味性。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)推荐意见16

推荐的水中运动治疗参数如下:水温30~35 ℃,持续时间30~60 min/次,频率3~5 次/周,20 次/疗程,1~3 个疗程,整体以低、中强度有氧训练和抗阻训练为主,同时强调游戏、集体活动等的重要性。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 根据目前国内水疗现状,结合国际相关指南,给出上述推荐;

◆ 动作的重复次数参考陆上训练方案;

◆ 治疗方案最好是水陆训练相结合,如将Halliwick技术与引导式教育或Bobath技术相结合。

推荐意见17

推荐在选用具体的治疗技术时充分考虑脑瘫儿童及其家长的意愿,并结合治疗师个人技术水平与科室设备设施。目前尚无证据确定各种水中运动治疗技术之间的疗效差异。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 建议以趣味性水中运动、功能性活动为主,并与陆上运动治疗与作业治疗相结合,在水环境中重复练习分解的功能性动作成分;

◆ 随着脑瘫儿童对水中运动治疗项目熟练度的提高,治疗师可以逐渐减少支持,以促进脑瘫儿童的自主活动,并由一对一的训练模式转为小组训练模式;

◆ 建议综合使用多种水中运动治疗辅助训练器械,以形成丰富的水中运动训练环境,以促进脑瘫儿童的运动发育;

◆ 推荐以Halliwick技术作为脑瘫儿童水中运动治疗计划的主体,并适当地结合其他水中运动治疗技术。

推荐意见18

推荐在临床实践中需要考虑肥胖等特殊脑瘫儿童群体的水中运动治疗。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 对于肥胖的脑瘫儿童,水中运动训练可以降低冲击力,保护负重关节;

◆ 对于并发其他损伤的脑瘫儿童,应该在常规水中治疗基础上增加针对性的处理方法。

推荐意见19

推荐在选择水中运动治疗项目时,除了考虑现有临床证据外,还需考虑脑瘫儿童的经济情况和项目的实施成本,以使脑瘫儿童及其家庭受益最大化。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

4.3 康复管理类

推荐意见20

推荐在水中运动治疗相关的临床实践中,做好各项应急预案。

推荐强度:强推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 虽然脑瘫儿童在进行有氧运动和抗阻训练的过程中出现不良事件的风险极低,但也要做好相关的应急预案,包括癫痫、溺水、呛水、跌倒等应急预案;

◆ 在水中运动治疗期间应根据需要测量脑瘫儿童的心率,及时调整水中运动治疗的训练强度;

◆ 因为脑瘫儿童的运动效率通常较低,更易疲劳,因此需要进行疲劳相关的监测和记录;

◆ 要注意整个治疗过程中的安全管理,例如出入水时应由水疗专业人员操作相关的水疗设备设施,并严格遵守相关水疗操作规范。

推荐意见21

对于非医疗机构(如儿童福利院、特教学校以及商业性水疗机构等),推荐在接受相关培训和严格管理的基础上,对无严重风险的脑瘫儿童进行水中运动治疗,以使更多的脑瘫儿童受益。

推荐强度:弱推荐 证据质量:非常低(专家意见)

【说明】

◆ 根据目前国内水中运动治疗的现状,专业康复医疗机构难以满足所有脑瘫儿童的多层次康复需求;

◆ 逐步规范相关水疗从业人员的资质,完善水疗培训教育体系,以提高水中运动治疗从业人员队伍的整体素质。

5 指南针对的目标人群和康复治疗情境

指南主要对象是接受水中运动治疗的脑瘫儿童;针对的主要治疗情境是开设水疗科/室且配有面积较大水中运动治疗池的康复机构,包括康复中心、康复医院、综合医院康复科、特殊教育机构、儿童福利院等。本指南可为临床医务人员(康复医师、康复治疗师、康复护士等)、其他相关从业人员(特教老师、福利院老师等)、需要接受水中运动治疗的脑瘫儿童及其家属、相关政策制定者等提供参考[1]。

6 指南的更新与传播

本指南需要定期更新。在临床实践中会不断发现和提出新的问题,指南制定小组需根据临床研究进行现状分析并解决问题,对变动的部分进行重点描述,包括新增部分和删除部分,以更好地指导临床实践,并形成技术规范[7,37,46]。理想情况下应该每3~5 年进行更新,以保证本指南的时效性和临床指导价值,可与学会的换届周期同步,在相关学会领导下,持续更新,不断补充新的临床证据,以便更好地指导临床决策,规范诊疗行为,提高康复质量,降低实施成本[7,37,46]。

本指南的传播主要以在学术期刊上公开发表、在学术会议中进行解读、在相关继续教育项目中开展培训等途径为主[50]。

7 小结

本指南是基于WHO-FICs 制定的脑瘫儿童水中运动康复指南。指南制定遵循严格的循证康复方法,撰写了12个临床问题,并根据此临床问题清单进行系统性评价,提出21条临床推荐意见,以指导脑瘫儿童水中运动临床实践,并提出证据质量分级和推荐意见强度。

利益冲突声明:本指南由三个学会成员制定,未接受资金资助,各参与成员和机构之间无利益冲突。