留守经历高职学生述情障碍现状及其影响因素*

余 慧

黄山职业技术学院,安徽 黄山 245000

留守儿童是指在18岁以下(0~17岁),其父母中的一方或双方外出工作,儿童被迫留在户籍所在地,与父母分开达半年以上者[1]。随着个体的不断成长,有部分留守儿童步入高校校园,成为高校中的特殊群体,即留守经历大学生。目前在校高校生大多生于2000年前后,相关数据显示,在2000年转向城市务工的农村人员达17 078万,表明成为留守儿童的人数可达千万[2],现如今他们成为各大高校的一份子,虽有高校光环的笼罩,但曾经的留守经历对个体的影响可能是一种长期效应。在儿童成长的关键时期,父母一方或双方的分离会导致其家庭角色缺失,尤其是情感忽视,使得留守儿童存在情感表达欠缺[3]。国内相关研究显示,儿童期经历创伤越多的大学生,其情绪自我调节能力也差[4]。而留守经历作为儿童期不良的创伤经历,可导致儿童无法自由地抒发内心情感,不断滋生述情障碍,出现情感辨别及表达不能。

述情障碍即情感表达不能,是指个体惯于用理性思维,不善于感知或识别他人的情绪,也不易于表达或抒发自己的情感[5]。在我们的大学生群体中约有10%的个体存在这种情感表达缺陷,从而导致个体对自我情感认同感下降,降低自尊水平[6],出现人际关系困扰[7]。不同于多数个体,有述情障碍的个体往往会采取消极的应对方式如非自杀性自伤行为来发泄不良情绪[8],特别是有留守经历的大学生,甚至会出现攻击性行为[9]。近些年,随着高等职业教育规模迅速扩大,更多的农村学生步入高职院校的校门,他们大多在童年时期有过留守经历。目前已有的研究大多集中在农村留守儿童上,却忽视了这一群体即留守经历高职学生。拥有留守经历的高职学生,正处于身心发育的敏感时期,一旦出现述情障碍,不善于表达自身情感,淤积负性情绪,将会引发严重的身心问题,应引起足够重视。本研究主要了解留守经历高职学生的述情障碍现状及探讨其影响因素,为日后干预留守经历高职学生的述情障碍提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采取分层整群随机抽样,选取安徽省某高职院校在校学生。以年级分层,以班级为群单位,随机抽取4~5个班级的全部学生作为调查对象。共发放1 043份调查问卷,回收有效问卷983份。通过问卷中的一般家庭情况筛选出654名留守经历高职学生作为研究对象。筛选标准为:(1)当时年龄在18岁以下(0~17岁);(2)父母中的一方或双方外出工作,儿童被迫留在户籍所在地;(3)分开时间超过半年以上;(4)现就读于高职院校;654名留守经历高职学生年龄在17~22岁,平均年龄(19.73±2.14)岁。

1.2 研究方法

1.2.1留守基本情况 包括年龄、性别、出生地、是否独生子女、自评家庭经济状况、父亲文化程度、母亲文化程度、主要抚养人、家庭类型、自评父母教养方式、儿童期亲子分离年龄、留守期间与父母交流频率、目前是否恋爱、平时是否参加体育运动。

1.2.2述情障碍评定 采用多伦多述情障碍量表(Toronto Alexithymia Scale,TAS-20)[10]。该表由Taylor等人基于TAS-26量表的基础上修订而成,是目前测量中国人群述情障碍的有效工具,由情感辨别不能(7个条目)、情感描述不能(5个条目)、外向性思维(8个条目)共3个维度20个条目构成,每个条目有5个选项(完全不同意、不同意、部分同意、同意、完全同意),除4、5、10、18、19条目外,均为正向条目,依次计1、2、3、4、5分,否则采用反向计分。TAS-20量表得分区间20~100分,得分越高,越易于形成述情障碍。根据Bagby的划分标准,TAS-20量表总分≤51分认定无述情障碍,52~60分认定可能有述情障碍,≥61分认定有述情障碍。蚁金瑶等学者(2003)将TAS-20(英文版)经双语专家翻译与回译形成TAS-20(中文版),并在416名中国大学生中完成了中文版的信、效度检验,测得该量表内部一致性较好,Cronbach' sα系数为0.83,在本研究人群中该量表的Cronbach' sα系数为0.847。

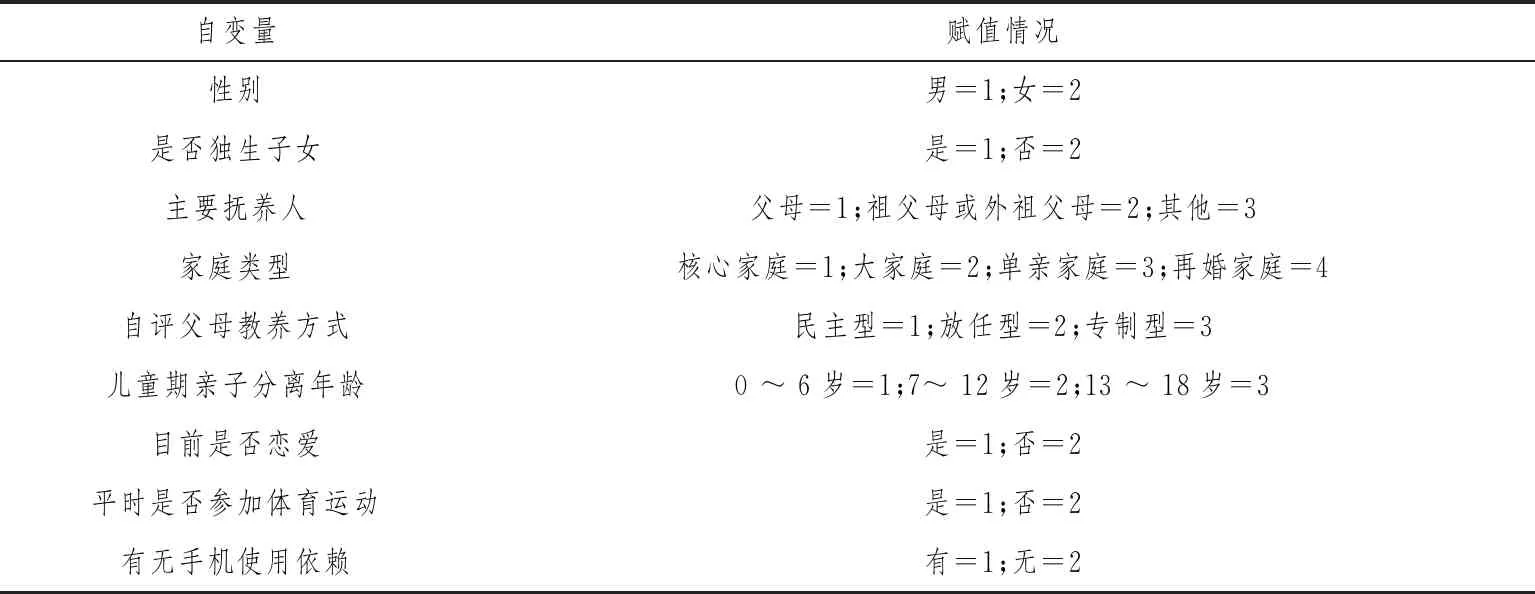

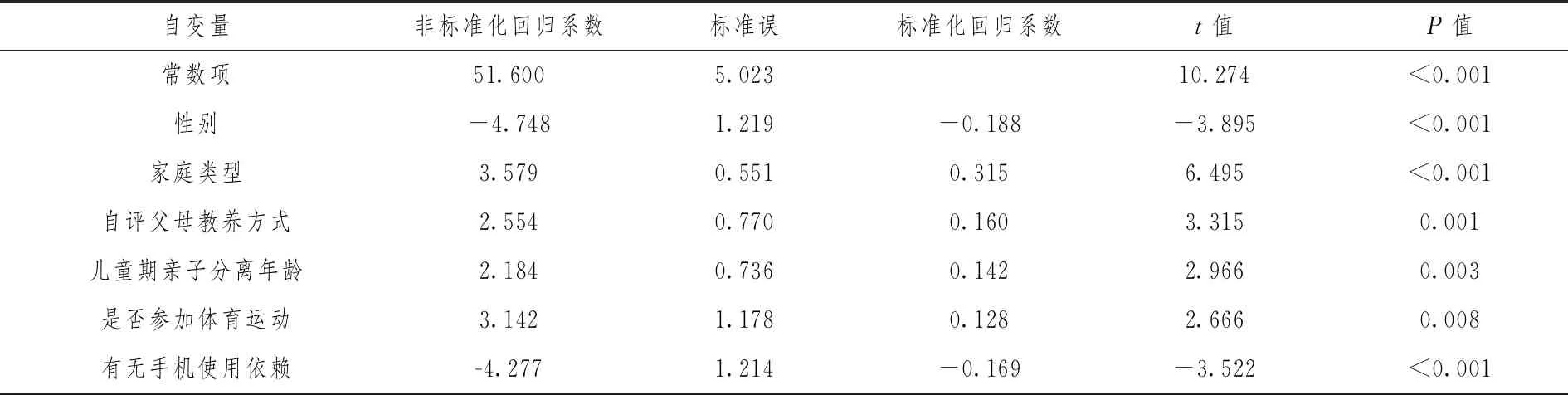

1.2.3手机使用依赖评定 采用青少年手机使用依赖自评问卷( Self-rating Questionnaire for Adolescent Problematic Mobile Phone Use,SQAPMPU) 进行评定[11]。该表是目前测量青少年手机使用依赖程度的自评工具,由陶舒曼等学者在广泛阅读大量文献的基础上编制而成,由戒断症状(6个条目)、渴求性(3个条目)、身心影响(4个条目)共3个维度13个条目构成,每个条目有5个选项(从不、偶尔、有时、经常、总是),依次计1、2、3、4、5分。SQAPMPU量表得分区间为13~65分,得分越高,越易于形成手机使用依赖。运用百分数法将总分<27分( 1.2.4社会支持评定 采用社会支持评定量表(Social Spuport Rate Scale,SSRS)[12]。该表由国内学者肖水源编制而成,是目前测量社会支持水平最常使用的工具,由主观支持(4个条目)、客观支持(3个条目)、对支持的利用度(3个条目)共3个维度10个条目构成。SSRS量表总分为66分,得分越高,越易于获取社会支持。SSRS量表总分≤ 22分认定为低社会支持,23~44分认定为中社会支持,45~66分认定为高社会支持。为了将量表更好地适用于本次高职学生研究,将条目中的“邻居”、“同事”、“配偶”、“工作单位”依次修改为“室友”、“同学”、“恋人”、“学校”,删除“女儿”,增加“老师”一项。肖水源在研究中测得该量表内部一致性Cronbach' sα系数为0.92,在本研究人群中该问卷的Cronbach' sα系数为0.832。 根据研究内容对调查者进行统一培训,获取知情同意后对研究对象进行无记名调查,若有疑问,由调查者进行现场解答,问卷当场测试后收回,检查有无条目遗漏。 2.1留守经历高职学生述情障碍的发生情况 本次共调查了654名留守经历高职学生,其中有述情障碍184名(28.1%)、可能有述情障碍260名(39.8%)、无述情障碍210名(32.1%),其述情障碍(TAS总分≥61分)发生率为28.1%。留守经历高职学生述情障碍总分及各维度得分见表1。述情障碍三个维度得分由高到低依次是:外向性思维、情感描述不能、情感辨别不能。 表1 留守经历高职学生述情障碍总分及各维度得分 2.2不同特征留守经历高职学生述情障碍得分比较 不同性别、是否独生子女、主要抚养人、家庭类型、自评父母教养方式、儿童期亲子分离年龄、目前是否恋爱、平时是否参加体育运动、有无手机使用依赖,均与留守经历高职学生的述情障碍得分相关,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。 表2 不同特征留守经历高职学生述情障碍得分比较 2.3影响留守经历高职学生述情障碍的多元线性回归分析结果 以述情障碍总分(TAS-20)作为因变量,选择单因素方差分析和独立样本t 检验中对留守经历高职学生述情障碍得分有统计学意义的变量(性别、是否独生子女、主要抚养人、家庭类型、自评父母教养方式、儿童期亲子分离年龄、目前是否恋爱、平时是否参加体育运动、有无手机使用依赖)作为自变量,做多元线性逐步回归分析,α入=0.05,α出=0.10,自变量赋值见表3,结果见表4。结果显示,性别、家庭类型、自评父母教养方式、儿童期亲子分离年龄、是否参加体育运动、有无手机使用依赖进入留守经历高职学生述情障碍的多元线性回归方程。 表3 自变量赋值表 表4 留守经历高职学生述情障碍的多元线性回归分析结果(n=654) 本次调查中,654名留守经历高职学生述情障碍总分为(59.80±12.23)分,高于大学生述情障碍得分(49.23±10.169)分[13],说明留守经历高职学生的述情障碍水平较高。本次述情障碍(TAS总分≥61分)发生率为28.1%,高于正常人群发生率10%[14]以及医学生发生率15.8%[7]。根据Krystal[15]的区分,留守经历作为一种慢性创伤事件,具有一定的累积效应,长期可能导致表达沟通能力下降,不断滋生述情障碍。在述情障碍三个维度得分上,由高到低依次是:外向性思维、情感描述不能、情感辨别不能。外向性思维维度最高,表明留守经历高职学生习惯于理性思考,缺乏幻想,更注重于外界事物的表面却很少关注内在,在待人接物上常表现为呆板、面无表情、冷漠,往往人际关系紧张,社会适应能力不足。在当今社会,学生群体中各种盲目的攀比及价值观的扭曲,导致更多的学生迷失自我,不断忽视自身的内在需求,我们应加以积极引导。不同于大学生群体,留守经历高职学生没有丰富的知识储备,语言表达能力不足,在与他人沟通交流时不能准确地表达本意,易于激发误会,促使人际关系恶化[16]。情感辨别不能维度得分最低,说明绝大部分留守经历高职学生能较好地识别自身与他人的情感变化,我们应鼓励他们积极参与多姿多彩的大学生文化活动,提供更多抒发情感的平台,提升自我表达能力,注重内心世界的关注。 与以往研究[17]一致,本次调查中男生比女生的述情障碍水平更高(P<0.01),性别进入多元线性回归方程,是留守经历高职学生述情障碍的重要预测因子(P<0.01)。原因可能为:①受中国儒家传统文化的影响,男生从小就被灌输“独立、坚强、有泪不轻弹”的思想,导致他们大多形成了内敛含蓄的表达方式,克制负性情绪的抒发,长期的情绪压抑和累积导致了述情障碍的高发[18];②不同于女生,面对伴随而来的情感状态,男生大多情绪管理策略不足,且社会环境对男性的情感表达持消极的评价,这些都限制了男生的情绪抒发[19]。提示我们在关注留守经历高职学生述情障碍的同时,要针对不同的性别给予个体化措施,尤其是平时“沉默不语”的男生,要积极创造平台引导他们情感外露,并给予正面的评价。 研究结果显示,相对于核心家庭(与父母同住),来自单亲或再婚家庭的学生述情障碍得分更高(P<0.01),家庭类型进入多元线性回归方程,是留守经历高职学生述情障碍的重要预测因子(P<0.01),见表4。Shirani等[20]研究表明父母离异的学生比非离异的学生拥有较高的情绪失败得分、较低的情绪调节和处理能力。与普通家庭相比,来自离异家庭的学生更容易出现情感问题。父母分居后无法与孩子建立亲密而适当的关系,降低孩子最佳的社会支持水平,导致情感困惑。尤其是很多父母离异后又重新组建家庭,面对复杂的家庭成员关系,很多孩子不得已跟随祖父母生活,这种双亲分离的经历会诱发外向性思维,这与Zhu等人[19]的调查结果相似,认为家长在情感行为的发展过程中扮演着重要的角色,父母能准确地识别、感知情感,且能在语言和精神上给予个体自身体验或情感的帮助,若父母的缺失会对孩子产生负面影响,影响感情的表达与构建,因而逐步发展成述情障碍。因此对于来自离异家庭的留守经历高职学生,更应给予情感关怀,增强同伴关系,促进情感交流。 父母教养方式是指在家庭生活中,父母对孩子教导、养育时所呈现的语言、态度、情绪等行为模式。本研究发现专制型教养方式比民主型、放任型教养方式的留守经历高职学生述情障碍程度更高(P<0.01)。自评父母教养方式进入多元线性回归方程,是述情障碍的重要预测因子(P<0.01),这与Janiec等[21]的研究结果一致,认为那些报告过度保护的学生在述情障碍得分上更高。Ogbogu等[22]回归分析结果显示专制型父母风格显著正向预测情感辨别不能和描述不能,而民主型风格与外向性思维呈负相关,说明父母越民主,个体的外向性思维水平越低。根据鲍尔比依恋理论,当父母对孩子采取鼓励关怀式教养模式,更倾向于形成安全型依恋,提高自信,获得信任和满足,从而与他人建立良好的亲密关系,读懂他人的情感信息;而父母采取专制式教养模式,可能会促使孩子形成依赖性格,遇事采取回避方式,降低自尊,出现亲密恐惧,不善于在人际交往中表露心声[23]。故对处于专制型教养方式下的留守经历高职学生,教师应以鼓励式教育为主,提倡思想自主,多给予信任与赞赏。 儿童期亲子分离年龄按幼儿园阶段、小学阶段、初高中阶段分为0~6岁组、7~12岁组及13~18岁组。在本次调查中,儿童期亲子分离年龄进入多元线性回归方程,是留守经历高职学生述情障碍的重要预测因子(P<0.01)。相对于0~6岁组及13~18岁组,儿童期亲子分离年龄在7~12岁组的述请障碍水平更高(P<0.01),这与缪丽珺等[24]的调查结果一致,认为7~12岁是逻辑思维能力的活跃时期,也是情感发生变化的转折阶段,这期间父母与子女的互动沟通是成长的需要,而父母一方或双方的分离导致缺少情感的交流与分享,促使孩子的关注点外移,关注事物外在表象,形成外向性思维[25]。 研究发现,平时不参加体育运动的留守经历高职学生比平时参加活动的获取述情障碍得分更高(P<0.05)。平时是否参加体育运动进入多元线性回归方程,是述情障碍的重要预测因子(P<0.01),这与Misterska等[26]的研究结果是一致的,体育运动不足与高水平的述情障碍相关。Wu等[27]还发现,由于久坐不动,运动不足等生活方式,可能导致沟通困难和情感表达缺陷。可能是体育运动能改进心血管的灵活性及神经认知功能,而这些与情绪的调节及处理有关[28]。因此建议有留守经历的高职学生能有效安排足够的时间参与体育运动,如跑步和球类运动等。 随着手机功能的不断丰富,互联网已与手机功能紧密地交织在一起。在中国,选择手机上网的网民占98.3%,其中大学生是手机使用的主体。手机给人们的购物、学习、出行带来极大便利的同时,也衍生了新现象即手机使用依赖,尤其是在大学生群体中。在本研究中有无手机使用依赖进入多元线性回归方程,是述情障碍的重要预测因子(P<0.01)。发现有手机使用依赖的留守经历高职学生比无手机使用依赖的学生述情障碍得分更高(P<0.01),与Schimmenti等[29]的研究结果一致。述情障碍与手机网络成瘾之间存在显著关系,可能是存在述情障碍的个体由于自身情感识别、描述、交流存在缺陷,他们借助手机网络平台来释放情感以满足自己的社会需求[30]。 综上所述,留守经历高职学生述情障碍发生率较高,性别、家庭类型、自评父母教养方式、儿童期亲子分离年龄、是否参加体育运动、有无手机使用依赖对留守经历高职学生述情障碍有影响。1.3 资料收集

1.4 统计学分析

2 结 果

3 讨 论

3.1 留守经历高职学生述情障碍发生率较高

3.2 影响留守经历高职学生述情障碍的因素分析