经不同动脉入路治疗完全闭塞型自体动静脉内瘘的疗效及安全性观察

张慧涛 汪娟 王大帅 郭辉 胡晓俊 赵逆 黄伟乐 庞鹏飞

随着血液净化技术的不断进步,维持性血液透析患者寿命日益延长,血管通路的重要性日益受到医患双方的共同重视。功能良好的血管通路是实现充分透析、提高透析患者生活质量的必要条件。血液透析是终末期肾脏病患者最重要的肾脏替代治疗方式之一,而血管通路是维持性血液透析患者的生命线。自体动静脉内瘘(arteriovenous fistula,AVF)与移植血管动静脉内瘘(arteriovenous graft,AVG)、隧道式透析导管等其他血管通路相比,具有建立相对简单、成本低廉、血流量充足、通畅率高、并发症低及有益于透析患者整体预后等优势,因此被多数指南推荐为首选通路[1],也是目前最理想的血液透析通路。

尽管AVF具备诸多优点,但目前依然存在AVF建立后的一系列难题,诸如:血流动力学改变诱发内膜增生,反复的穿刺、穿刺后压迫、血压下降、急性血栓形成等原因将导致内瘘狭窄闭塞,从而使AVF失去功能。有调查显示AVF的1年通畅率仅有60%[2]。由于血管通路失去功能而导致终末期肾脏病患者的住院率不断上升,有统计显示美国超过30%的维持性血液透析患者的住院主要原因与血管通路相关,其每年用于治疗通路并发症的费用高达10亿美元,给患者及社会带来了沉重的经济负担。

目前治疗AVF闭塞可采用多种方式,如外科手术重建、AVG、二期内瘘(secondary arteriovenous fistula,SAVF)及中心静脉置管(central venous catheterization,CVC)及腔内治疗等多种方式[3-4],本研究旨在探讨经动脉入路腔内血管成形术(percutaneous trans1uminal angioplasty,PTA) 联合溶栓治疗AVF闭塞的临床疗效,从而为血管通路失功提供新的思路。

资料与方法

一、临床资料

纳入2016年3月至2018年6月在我院肾内科及血透中心行规律血液透析,且被诊断为AVF闭塞的53例患者,所有患者均同意在我科住院行PTA治疗。手术适应证:内瘘处震颤及血管杂音消失,浅表内瘘静脉质地变硬、触诊呈条索状者;彩色多普勒超声提示内瘘血管狭窄、闭塞,管腔内可见不均回声物质填充,探头加压下血管不能被压扁,无血流信号或仅有星点状血流信号显示。

排除标准:(1)单纯AVF狭窄者;(2)有尿激酶过敏或使用禁忌症者;(3)严重难以控制的高血压或(及)心力衰竭者;(4)重度贫血且不能纠正者(血红蛋白≤60 g/L);(5)没有取得患者及家属知情同意者。

二、术前准备

除去严重心力衰竭、有尿激酶使用禁忌症等患者,所有患者在术前均进行血常规、凝血功能、急诊生化、内瘘侧上肢动静脉彩超、心脏彩超等检查,并同时征得患者及家属书面知情同意。

三、手术操作

1.设备及材料

飞利浦数字平板血管造影机及其配备的后处理工作站;西门子超声检查仪;5 F /6 F血管鞘组,J形0.035 in(1 in=2.54 cm)超滑导丝及加硬导丝,4 F Pigtail导管(Cordis,美国),4 F VER 导管(Cordis,美国),3~6 mm直径高压球囊导管(爆破压在22~24 bpm),其中球囊导管分别由美国美敦力公司(Medtronic,Inc.) (爆破压为22 bpm)和美国波士顿科学公司生产(爆破压为24 bpm)。

2.方法

经股动脉穿刺者:局部麻醉下经股动脉逆行穿刺置入5 F/6 F动脉导管鞘,4 F Pigtail在主动脉弓处行DSA造影,明确头臂干及锁骨下动脉血流状况,后将4 F VER导管选择进入术侧肱动脉,然后行常规造影,检查动脉流入道、吻合口及内瘘静脉、流出道,包括肘正中静脉、上臂头静脉、贵要静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉及上腔静脉,了解内瘘的整体情况,以再次明确AVF闭塞部位及程度;J形0.035 in超滑导丝在4 F VER导管配合下,经由动脉通过吻合口并通过病变段血管,经导管用注射器手推造影剂明确闭塞段血管状况;明确病变部位及状况后,超滑导丝及导管配合下通过病变段血管,更换加硬导丝;沿导丝置入3 mm或者4 mm球囊对闭塞段血管进行预扩张,然后更换球囊为导管,行DSA造影,确认血流通畅后,沿导管予以尿激酶5万~10万U团注行溶栓治疗,后保留并妥善固定血管鞘及导管;术毕,即刻行血液透析治疗以清除体内残余造影剂及药物(可通过血管鞘及穿刺内瘘行血液透析治疗);之后根据血管内残存血栓状况,沿导管持续泵入尿激酶1~2 d,10万~40万U/d;同时予以低分子肝素3 000~5 000 U/d皮下注射抗凝治疗。24 h或者48 h后复查造影,若仍有残余血栓及狭窄,则继续溶栓(密切监测凝血功能:Fib不宜小于1.2 g/L;且尿激酶总量不超过300万U)或换用更大直径球囊(5 mm或6 mm)扩张狭窄部位(根据患者内瘘血管直径和病变部位狭窄程度选择球囊直径);若血流恢复通畅,血栓消失或不影响血流,血管残存狭窄<30%,即为治疗成功。则结束手术,拔除VER导管及血管鞘。

经肱动脉穿刺者:同侧肱动脉顺行穿刺置入5 F血管鞘,常规造影,检查流入道动脉、吻合口、内瘘静脉及流出道,包括肘正中静脉、上臂头静脉、贵要静脉、腋静脉、锁骨下静脉、头臂静脉及上腔静脉,了解内瘘的整个行程情况,以明确AVF闭塞部位及程度;J形0.035 in超滑导丝在4 F VER导管配合下,经由动脉通过吻合口并通过病变段血管,经导管用注射器手推造影剂明确闭塞段血管状况;明确病变部位及状况后,超滑导丝及导管配合下通过病变段血管,更换加硬导丝;沿导丝置入3 mm或者4 mm球囊对闭塞段血管进行预扩张,然后经血管鞘行DSA造影,确认血流通畅后,沿导管予以尿激酶5万~10万U团注行溶栓治疗;后撤去导丝,妥善固定血管鞘。术毕,即刻行血液透析治疗以清除体内残余造影剂及药物(可通过血管鞘及穿刺内瘘行血液透析治疗);之后根据血管内残存血栓状况经血管鞘持续泵入尿激酶1~2 d,10~40万U/d,同时予以低分子肝素3 000~5 000 U/d皮下注射抗凝治疗。24 h或者48 h后复查造影,若仍有残余血栓及狭窄,则继续溶栓(密切监测凝血功能:Fib不宜小于1.2 g/L;且尿激酶总量不超过300万U)或换用更大直径球囊(5 mm或6 mm)扩张狭窄部位(根据患者内瘘血管直径和病变部位狭窄程度选择球囊直径);若血流恢复通畅,血栓消失或不影响血流,血管残存狭窄<30%,即为治疗成功。则结束手术,拔除血管鞘。

在手术过程中,若导丝、导管不能到达病变部位或难以通过时,可尝试多入路(如股动脉联合肱动脉/股静脉/头静脉,肱动脉联合股静脉/头静脉等)。

在手术过程中,要注意在通过吻合口前对患者进行充分的肝素化并在术中进行追加(肝素起始剂量50 U/kg经静脉推注,随后每间隔1 h追加前次肝素剂量的1/3)。根据患者内瘘血管直径和病变长度选择适宜规格的球囊,对狭窄处作球囊扩张,视狭窄性质增加扩张次数及维持时间,每次一般维持30~60 s;再次造影见血流恢复通畅、流速满意,残存狭窄<30%,即为治疗成功。

术后复查血常规及凝血功能,严密观察术肢远端血供、内瘘震颤及杂音,检查穿刺点加压包扎及压力程度;血管鞘拔除后24 h拆除加压敷料并复查彩超,评估内瘘血流情况及有无严重穿刺点相关并发症;随访观察术肢肿胀消退情况、相关并发症、是否能经内瘘完成规律透析及透析血流量改善情况。

3.疗效及安全性评价

(1)技术成功:狭窄或闭塞的内瘘通路开通、残余狭窄≤30%。(2)临床成功:内瘘处可触及柔和、持续地震颤伴轻柔、易压迫的搏动;穿刺AVF后行血液透析治疗时血流量≥250 mL/min,运用该内瘘能顺利完成4 h血液透析并无动脉压及静脉压报警。(3)安全性:无血管破裂出血、感染、异位血管栓塞、通路急性闭塞等手术并发症或需要手术补救的穿刺点出血、需手术修复的假性动脉瘤或动静脉瘘、穿刺侧肱动脉闭塞、血栓形成、穿刺点严重皮下血肿(直径>6 cm)等穿刺相关并发症的发生,术中及术后应用尿激酶溶栓治疗,注意观察有无消化道、颅内出血等并发症的发生。患者分别于术后1、3个月返院复诊,后每3个月随访1次,评估透析血流量、静脉压及血管彩超描记,了解内瘘功能及通畅情况。

4.统计学方法

结 果

一、一般情况

本研究纳入的53例患者中,男性24例,女性29例;年龄为28~82岁,透析龄为3~77个月。

所有病例均因发现内瘘闭塞,触诊内瘘处震颤消失,内瘘血管质硬,听诊内瘘处杂音消失;超声下可见内瘘血管内不均质回声物质填充,探头不能压扁,初步诊断为自体动静脉内瘘闭塞入院,闭塞时间为1 h~2年。

按患者内瘘吻合方式分为头静脉-桡动脉端侧吻合18例,头静脉-桡动脉端端吻合32例,肘正中静脉(或头静脉)-肱动脉端侧吻合3例;左上肢内瘘36例,右上肢内瘘17例;前臂内瘘50例,高位内瘘3例。

按患者原发病分为慢性肾小球肾炎29例,糖尿病肾病12例,高血压肾损害10例,多发性骨髓瘤1例,狼疮性肾炎1例(见表1)。

表1 两组之间一般资料比较[n=53,例(%)]

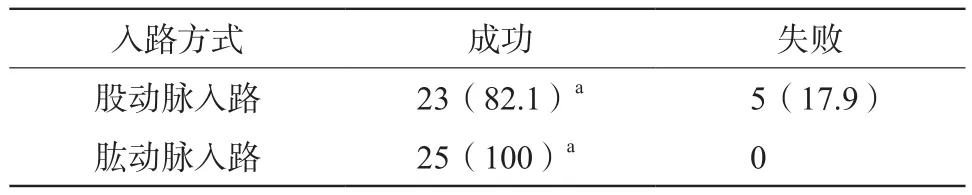

二、手术成功率

在接受PTA治疗的53例患者中,成功48例,失败5例,总体技术成功率为90.6%;但肱动脉入路组成功率优于股动脉入路组,两组之间差异有统计学意义(其中P<0.05) (见表2)。在失败的5例患者中,有2例为内瘘初次建立术后1周内出现内瘘急性闭塞,吻合口血栓形成,不能行PTA治疗,介入手术失败,改行外科切开重建后内瘘恢复通畅;1例内瘘闭塞2年,且以桡动脉闭塞,导丝仅能通过少许,导管难以继续跟进,后行切开修复时发现桡动脉内血栓钙化闭塞;1例内瘘闭塞8个月,桡动脉闭塞,血管钙化明显,患者家属放弃介入手术;1例因血管破裂而提前终止手术。后面3例患者均转为行右侧颈内静脉植入带cuff隧道式导管进行透析治疗。

表2 两组之间手术成功率比较[例(%)]

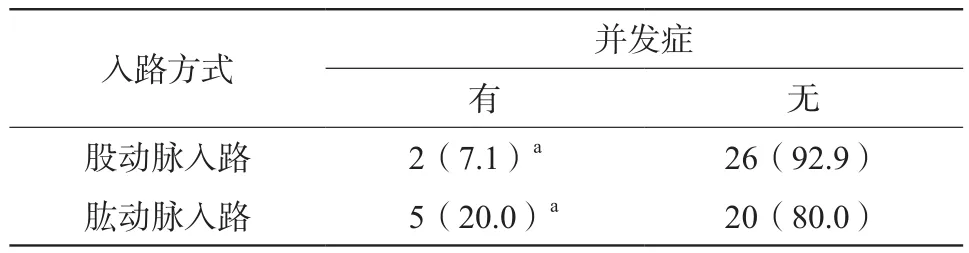

三、并发症发生率

在手术及围手术溶栓治疗过程中,两组均有并发症出现,但两组之间差异无统计学意义(P>0.05)。在并发症的种类中,术中吻合口破裂1例(内瘘吻合术后4 d急性闭塞者),血管破裂2例(1例球囊压迫止血后治愈,另外1例患者选择终止手术,改行TCC透析);术后溶栓过程中出现消化道出血3例,但无致命性消化道大出血病例;穿刺点血肿及假性动脉瘤者1例,为肱动脉穿刺者,此患者为中年女性,后在超声引导下局部压迫48 h后治愈。见表3。

表3 两组之间并发症发生率比较[例(%)]

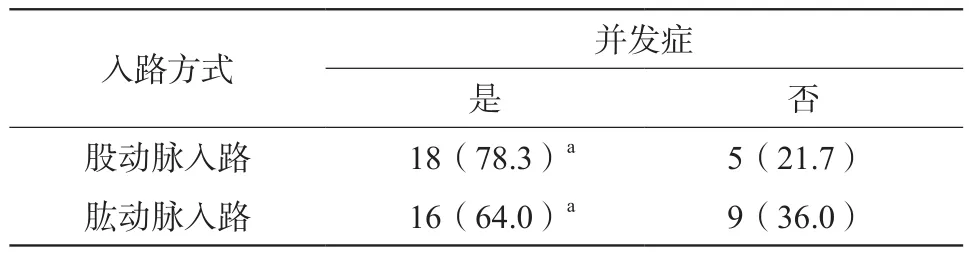

四、初级通畅率

在患者接受初次介入手术治疗后,持续随访至2019年12月时,其内瘘依然保持功能良好,透析时无穿刺困难,血流量大于200 mL/min,即视为内瘘初始通畅;股动脉入路组初级通畅率为78.3%,优于肱动脉入路组的64.0%,但差异无统计学意义。见表4。

表4 随访至2019年12月两组之间初级通畅率的比较[例( %)]

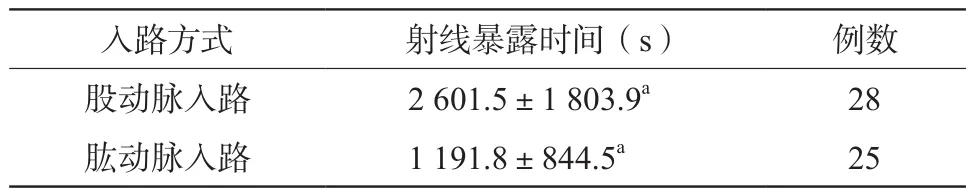

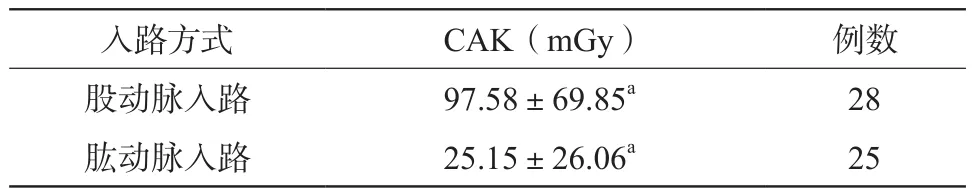

五、手术时射线暴露

在手术时统计射线暴露时间时发现,股动脉入路组射线暴露时间为(2 601.5±1 803.9)s,远长于肱动脉入路的(1 191.8±844.5)s,差异有统计学意义(P<0.05) (见表5)。同时在统计射线暴露剂量方面,可见肱动脉入路组医患双方射线的暴露剂量(25.15±26.06)mGy明显小于股动脉入路组的(97.58±69.85) mGy,差异有统计学意义(P<0.05)(见表6)。

表5 两组之间手术时射线暴露时间比较(n=53)

表6 两组之间手术时射线暴露剂量(CAK)比较(n=53)

讨 论

随着血液透析技术的不断推广和进步,尿毒症患者的生命得到不断延长,但是随着透析时间的延长,透析通路相关的疾病也在日益增加。

AVF是目前所公认的最优通路。但是随着透析时间的延长,AVF常出现功能障碍,而最常见的是AVF的闭塞。依据其闭塞的部位及性质分为急性血栓形成、穿刺部位增生狭窄、吻合口狭窄、动脉端狭窄、中心静脉狭窄等。针对AVF的闭塞,目前大多数透析中心或通路中心多采用外科重建、改建AVG或对侧手重建内瘘、重新置入中心静脉导管等。但是上述方法将不可避免地导致自体血管的不断丢失,浪费本身就不多的宝贵血管资源,中心静脉导管的置入更容易导致中心静脉病变,且导管更容易出现感染,从而导致患者的死亡率明显增加。

PTA作为一种安全有效的技术,目前多个指南均推荐将其作为内瘘狭窄的标准治疗[1,5,6]。针对流入道的狭窄,77%的腔内治疗是成功的[7];对于静脉流出道狭窄,PTA是公认的首选治疗方案[8];但是针对已经完全闭塞的AVF,PTA能否有效开通闭塞病变,能否改善其预后,目前证据不多。

在本研究中完全闭塞型AVF患者中,我们采用通过动脉入路,导丝通过病变部位后,应用小直径球囊预扩张闭塞部位血管,然后通过导管在靠近闭塞部位直接注入尿激酶行溶栓治疗,取得较好效果,股动脉入路组初级通畅率为78.3%,肱动脉入路组的初级通畅率也达到了64.0%,分析其可能原因如下:(1)手术中我们采用小直径的球囊对闭塞部位血管进行扩张,此操作可以挤压血栓,使已经闭塞的血管恢复部分血流,同时部分血栓在扩张过程中可以被挤压成碎片状;而小直径的球囊在扩张时也避免了对闭塞部位血栓的过度挤压(过度挤压的血栓可能与血管壁黏附、贴壁并逐渐机化)。(2)内瘘血管内血流恢复后将有利于血栓进一步快速消退。(3)尿激酶作为溶栓药物直接接触血栓,且闭塞部位药物浓度较高,故能够有效溶解血栓,使内瘘尽快恢复到闭塞前的状态。(4)溶栓结束后复查造影,可找出基础病变,更大直径的球囊对狭窄部位进行扩张后纠正了狭窄,避免了病变的早期复发。

在手术入路方面,我们早期采用股动脉入路,后部分患者采用肱动脉入路,二者各有优缺点。

在手术过程中,我们发现采用股动脉入路者,其血管穿刺成功率高,可明确评估头臂干、锁骨下动脉等流入道有无病变,能够充分评估内瘘全程,可同期处理Ⅳ狭窄,穿刺点压迫止血较为容易。但该入路较长,耗时长,射线暴露时间及剂量大(明显高于肱动脉入路组),对球囊输送杆要求较长,且对内瘘静脉近心端病变及中心静脉有病变者不适宜,且部分流出道病变不能通过单一动脉入路纠正,更加剧了手术时间及射线暴露的剂量;而且患者在溶栓过程中需要长时间卧床,舒适度较差。

肱动脉入路者,可评估部分流入道动脉,距离吻合口及内瘘静脉、流出道较近,导丝、导管、球囊较易到达,操作相对简单;患者不需要长时间卧床,生活舒适度较好。其缺点在于不能评估锁骨下动脉、腋动脉、上臂肱动脉病变;且由于解剖结构原因,部分桡动脉分叉部位较高,故不能够穿刺肘关节处肱动脉,往往需要穿刺上臂中段内侧肱动脉,此处穿刺难度较高,对术者水平要求较高,且术后压迫止血困难,部分容易出现穿刺点局部血肿,甚至假性动脉瘤形成,此种多见于肥胖后消瘦患者,尤其是老年女性更为常见,术后需要经验丰富的医师进行压迫止血。在我们的研究中,就曾有1例患者出现肱动脉假性动脉瘤,予以彻底压迫后治愈。

综上所述,经动脉入路PTA联合置管溶栓可以有效治疗完全闭塞型的AVF,且效果较为满意,并发症相对较低;但是由于我们观察时间较短,病例数较少,可能存在部分偏差;需要我们进一步增加样本量,延长观察时间来进一步验证。

——导丝概述及导丝通过病变技巧