3D打印肝脏类器官有多牛

郑颖瑶

毛一雷,北京协和医院主任医师,教授,博士生导师,现为中国医师协会肝脏外科医师委员会副主任委员,外科技术创新与推广分会会长,中国抗癌协会肝癌专业委员会常务委员,中华外科协会肝脏学组委员,国际肝胆胰协会中国分会委员,同时是美国消化道外科协会委员,美国营养协会委员。曾三次被评为北京协和医院十大优秀外科教授。创办Hepatobiliary Surgery ana Nutrition(HBSN)外科杂志并任主编,该期刊为SCI分数外科类亚洲第一、世界第九的期刊。

肝脏到底在干什么

提到肝脏,您想到的都有什么?“保肝护肝”的保健品、每年体检的肝功能检测,还是乙肝、肝硬化和肝癌?那么肝脏到底什么样,有什么功能呢?

如果用右手做出叉腰的动作,我们可以轻松摸到右侧最下面两根肋骨,它们的内侧就是呈钝角三角形的肝脏。经过漫长的生物进化,人体借助肋骨给肝脏以全面的保护,可见它对于我们维持生命是一个非常重要的器官。

还记得体检时内科医生的动作吗?他们总会要你吸气鼓肚子,然后用手按压右侧肋骨下沿。如果医生没有摸到什么,就对了,如果不小心摸到了肝脏,那可能是肝脏肿大了。

肝脏常常被归类在消化器官中,因为它夜以继日地分泌胆汁,并储存在胆囊里,待我们进食油脂类食物时,就一股脑儿排进十二指肠,和食物混合,并帮助脂肪和脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的消化吸收。

但如果肝脏只做这点事儿,那怎么对得起它“人体最大化工厂”的称号呢?事实上,肝脏是个“一专多能”的器官,它还肩负着雌激素等激素代谢功能、应对外来有毒物质的解毒功能,以及合成白蛋白和几乎所有凝血因子的功能。

3D肝脏类器官的构建

这样就可以理解,为什么患有肝脏疾病的人不止会有食欲下降、体重下降,还会有各种奇怪的表现,如维生素A缺乏导致的夜盲和皮肤干燥综合征,雌激素代谢异常导致的男性乳房发育,以及缺少凝血因子带来的凝血功能障碍等。严重时,也会因为白蛋白合成下降,引起低蛋白血症而造成腹水。所以说,“伤肝”的后果很严重。

幸运的是,生物进化也给了肝脏一个特殊技能——再生。肝细胞在体内有几乎无限的再生能力,在体内所有细胞中排名第二。当切除2/3健康的肝脏时,肝内剩余肝细胞会进行快速增殖,很快可以完全恢复至正常肝脏的体积和功能。

依据肝脏这个特性,在临床上有些患者接受部分肝切除手术后,缺失的肝脏可以在10个月内完全长回来;肝移植手术的供体也可以选择其他健康人的部分肝脏。同样是因为肝细胞能再生这个特性,燃起了无数科学家在体外复制肝脏,制作肝脏类器官的梦想。

科学家的梦想

类器官是指在体外构建一个与体内结构和功能相似的组织体,由于可以产生与器官类似的生理作用、药物反应、疾病过程,因此,它被认为是疾病动物模型与人体器官结构和功能研究的桥梁。比如肝脏类器官,就是由多个体外培养或自我复制的肝脏细胞,按照固定的空间结构,组成的细胞团。尽管它和真正的肝脏长相差别巨大,内部结构也未必完全一致,但它会保留肝脏细胞的大多数功能。

科学家们的梦想是——

如果,3D打印的肝脏类器官可以替代肝脏的功能,肝脏移植所需要的供體短缺问题不就可以解决了吗?

如果,3D打印的肝脏类器官可以批量生产并在体外大量存活,白蛋白、凝血因子等目前需要从血液中提取的昂贵的生物制剂,就可以让它们去制造了。

如果,3D打印能够在体外快速、完美复制肝脏肿瘤组织,患者到底用哪个抗肿瘤药效果更好,就不用再亲身试药了,而且完成的药敏试验不仅安全,效率还更高。肿瘤精准治疗可能就不远了。

那么,现在我们是否能看到梦想实现的苗头呢?中国医学科学院北京协和医院肝胆外科毛一雷教授的回答是:“yes!”

肝细胞在体外需要“抱团活着”

急性肝功能衰竭是由于各种因素引起的肝细胞大面积坏死或严重肝脏损伤,病死率超过80%。肝移植是终末期肝病或急性肝衰竭患者唯一有效的治疗手段,但是由于供体缺乏、免疫排斥等因素,临床应用受到限制。因此寻找新的肝衰竭治疗方式,对于潜在的终末期肝病患者有着重要的意义。这是毛一雷教授和他的团队迈入3D打印的世界,制作肝脏类器官和肝癌活体模型的初衷。

但现实情况是,原本有活力能再生的肝细胞,一旦从身体中取出,存活时间非常有限,而且其特有的复制功能也迅速消失。医学科学家们通过加入各种生长因子延长了肝细胞的存活时间,但功能难以保持。随着细胞生物学领域的快速发展,人们研究发现,如果让肝细胞成堆生活,即为它们提供三维培养体系,就能明显促进体外肝细胞的成熟功能。这提示三维培养环境提供给细胞的空间位置、压力信号和基质的黏附信息等,对肝细胞存活和发挥功能有重要作用。

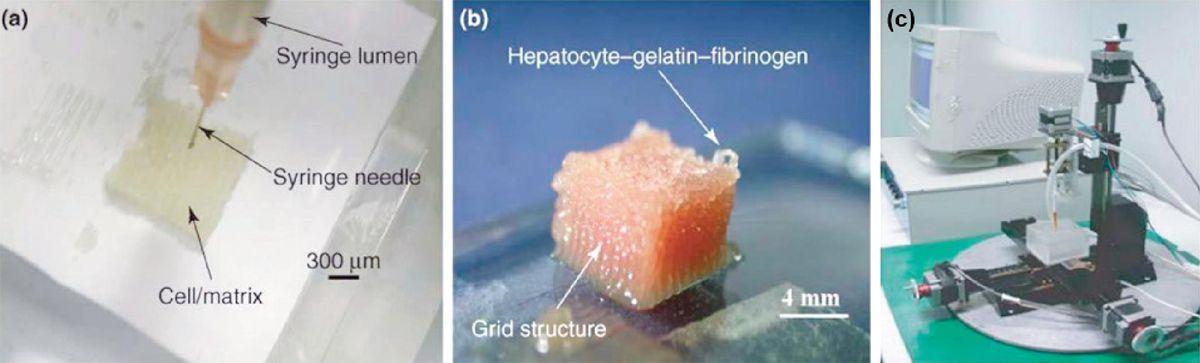

受此启发,毛一雷团队尝试用肝细胞作为“生物墨水”,借助3D生物打印技术制造肝脏类器官。毛一雷教授介绍,近年来3D生物打印技术在组织工程学中精确构建支架、细胞、组织以及器官方面展现出很大的潜力。但是目前,国内外仅有少数几个团队在尝试3D肝组织模型的构建,为的是应用在早期的药物研究以及疾病模型中,他们是目前唯一的打印出原代肝癌模型,并且成功完成药敏研究的团队。

肝脏类器官活得很精彩

尽管3D打印技术早已成熟,但肝脏生物3D打印却几乎没有经验可循。毛一雷团队首先探索了用于打印肝脏类器官的细胞、“墨水”以及诱导分化的条件。在实验中对比了原代肝细胞、胎肝细胞以及多种肝细胞系。综合考虑对3D打印的耐受性和肝功能之后,最终选择了一种人肝祖细胞进行3D生物打印。“生物墨水”也是反复测试后才最终敲定了5%明胶和1%海藻酸盐作为重要组成部分。

一系列的难点逐个破解后,团队利用3D生物打印技术,在明确细胞空间构型的情况下,进行干细胞定向分化研究,这有别于传统细胞研究中的平面培养和立体培养。

结果显示,3D打印的肝脏类器官构成团簇,并具有了积累肝糖原、转运吲哚绿和乙酰化的低密度脂蛋白的能力。将这个肝脏类器官(他们自己命名为3DP-HO)移植到肝功能衰竭的小鼠体内后,小鼠寿命延长了数倍以上,体重减轻现象也显著下降。并且,由于移植的肝脏类器官具有足量的肝细胞,所以移植后小鼠的血清肝功能指标显著改善。而且这些小鼠的肝脏具有了人类肝细胞特有的一种代谢功能(异哇胍代谢功能)。这说明确实是移植的人类肝脏类器官在工作,而非小鼠原本衰竭的肝细胞“复活”了。

更令人振奋的是,小鼠肝脏在移植14天后自发构建出血管网络系统。毛一雷教授说:“这提示3D打印肝脏类器官在移植后的体内不仅能够‘干活,还通过迅速搭建血管网络,为自己创造了‘长期驻扎的条件。相信随着技术的不断精进,我们距离生物打印完整功能器官更近了一步。今后,若这一技术能够顺利转化用于临床,有望為肝衰竭患者提供全新的治疗思路。”这一研究成果已于2020年5月20日在线发表在国际顶级胃肠病学杂志《胃肠道》(GUT杂志)上。

“复制”肿瘤为用药指路

肝细胞癌是最致命的肿瘤之一,但目前选择肝癌特异性药物缺乏明确依据,肿瘤位点检测又常因为其异质性受到影响。简单地说就是,医生面对需要接受化疗或靶向治疗的肝癌患者时,可以有多种用药选择,但具体到某一位患者适合哪种或哪几种药物,现有的检测手段仍无法做到“一锤定音”,有些准确度不够高,有些需要的时间比较长。

因此,对肝癌患者,建立一个可靠的、可用的体外筛选模型至关重要,这也是该领域医学研究的热点。既然肝脏类器官能够成功构建,肝细胞癌是不是也可以体外“复制”呢?

毛一雷团队再一次使用了3D打印,并成功构建了肝细胞癌个性化模型,在对4种常用的肝癌靶向药物进行体外个体化筛选中,取得了精准的结果。研究近日发表在生物材料界排名第一的期刊《生物材料》(Biomaterials)上。文章被录用时,审稿人点评:“所有以往的热门技术,成功率低且耗时长。毛等报道的方法达到了快速成瘤、高效的结果。这种方法显然要比目前的类器官等更有优点,该研究对于世界上该领域的各研究组都会有帮助或者促使他们思考转换方向。”

在这项研究中,毛一雷团队采用6名患者手术切除的肝细胞癌肿瘤样本用于模型构建,将患者原代肝细胞癌肿瘤细胞与明胶、海藻酸钠“生物墨水”混合打印成型。3D打印构建体外模型简单高效,肿瘤细胞消化分离后2小时即可完成构建。相比之下,以往用一种被称为Organoid的类器官,在体外培育的肝细胞肿瘤组织往往需要几个星期。并且,培育后的肿瘤组织存活成功率仅有26%,且形状、细胞数量、密度均不可控,影响了其判断药物敏感性的准确率。

毛一雷团队使用患者原代肝细胞癌细胞构建的多个3D打印个体化肝细胞癌模型,在长期培养过程中生长良好。这些模型保留了肝癌的亲本特征,即生物标志物、遗传改变和表达谱的稳定表达和维持。3D打印HCC模型在长期培养中十分可靠,在这6名患者的模型中测试了4种常用的靶向药物,通过基因突变谱与药物靶标的对比测试,证实药物敏感性与突变靶标具有良好的一致性,表明了这种方法实际上可以弥补或者替代基因突变谱的检测。

未来,这种体外借助3D打印肿瘤模型完成药敏检测的研究,还有望拓展到结直肠癌肝转移、乳腺癌等肿瘤中。

我们什么时候能够用上

无论是3D打印的肝脏类器官还是3D打印的肿瘤组织,都是令人向往的。

肝脏具有众多内分泌功能,当我们能够在体外复制拥有同样功能的肝脏类器官时,或许就可以建造一个现代化的生物加工厂,让肝脏类器官为我们制造大量的各种凝血因子、白蛋白等生物制剂,拯救更多患者。

肝细胞癌患者众多,如果用这一方法在药物检测方面为他们提供帮助,可以给临床治疗带来更加明确的指引。同时,我们或许也可以把这个方法扩展到更多其他实体肿瘤中,让肿瘤的精准治疗更早实现。

但是,医学科研成果真正走进临床还需要一个漫长的过程,往往需要几年甚至十几年,毕竟任何一个诊疗技术用于临床,用于真实的患者,必须要格外谨慎。从医学角度看,还需要大量的后续研究逐步证实它的安全性、潜在风险等。

同时,推动研究成果转化到临床应用这个过程也是相当漫长的,它被称为转化医学,是如今包括中国在内的世界各国都在大力推动的,因为躺在论文集中的科研成果是无法充分发挥其价值的。转化医学涉及的范围非常宽广,比如医学伦理评价、专利申请、产业化推动甚至资本运营等。当然,它也需要包括医学专家在内的更大的团队。

回归到本文提到的这两项研究,毛一雷教授推测,如果转化过程顺利,或许几年后就可走入临床,与广大患者见面。