民间艺术在当代语境中的美学价值重建—国—家级非遗传承人王桂英的剪纸及其文化人类学的田野调查

马凯臻

(江苏建筑职业技术学院 艺术设计学院,江苏 徐州 221000)

从2001年开始,我们对剪纸艺人王桂英进行文化人类学的田野考察工作。本文是对田野考察所得材料的提取,简略总结与分析。

王桂英,女,1940年生于邳县合沟(合沟镇现已划归新沂市)。王桂英的剪纸作品在20世纪80年代开始在《美术》《北京周报》《中国民间工艺》等报刊发表。有15件作品被中国美术馆收藏。1995年王桂英被联合国教科文组织、中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号。2008年,王桂英被确定为江苏省级代表性传承人。2009年5月成为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

一、王桂英:艺术即生活

中国民间剪纸从唐代的初兴、宋代的盛行、明代的普及、清代的发展[1]41一路走来,累积了人物、戏曲故事、动物、花草、吉祥符号等丰富的题材。如果将这些不同的题材梳理归纳,就会发现如此丰富的题材,总是反复循环着两个基本主题:一是对生殖与生命的崇拜;二是对吉祥、幸福的企盼。当然,诸如纳吉避害、道德劝喻、升官发财等题材也较常见,但将其归类于后者也并无不妥。这两个反复循环的永恒主题,时至今日仍在我们的现实生活中若隐若现,连绵不绝。

对王桂英的剪纸行为的考察,即试图以此为背景,总结并解析王桂英与她的生活和剪纸之间的互动关系。

图1、2、3、4是王桂英剪纸作品与生活场景的拣取。可以看出,王桂英的剪纸已与中国传统的民间剪纸拉开了很大的距离。也就是说,对现实生活的关照,使王桂英摆脱了中国民间艺术始终循环的两个基本主题,从而使自己的剪纸发生了基因突变。但是,王桂英的剪纸如果仅仅体现为对现实生活的一般性关照,其意义并不典型。所以,应该注意到,王桂英对生活的关照是当下即时的在场纪录。比如《摘石榴》这件作品,王桂英在石榴树下剪纸,她3岁的孙儿拖根长杆打石榴。石榴虽然未成熟,但王桂英并没有阻拦孙儿。石榴捅下来后,王桂英放下剪刀为孙儿剥石榴吃。这两组并置呈现的图片,让我们清晰地看到王桂英的剪纸与传统剪纸的本质差异在于,王桂英的剪纸与她的当下生活是一体的,她的剪纸艺术就像她的日记。可以说,传统剪纸的基本内涵与意义在王桂英这里发生了关键性的变化,她的剪纸已从民间艺术精神梦游般的状态中摆脱出来,她是民间艺术精神梦游的终结者。

(一)王桂英——民间艺术精神梦游的终结者

用“民间艺术精神梦游的终结者”来描述王桂英,源自以下事实:

民间剪纸如同所有的民间艺术一样,最集中地体现了一个民族的生存智慧、哲学和愿景。黎民百姓在民间艺术中崇拜生殖与生命,企盼吉祥和幸福。但是,在以农耕为基本生存手段的历史时期,人们的生命祈求和美好生活的愿望,与残酷的生存环境总是相互背离。无数事实证明,大多数中国人的对生命、生活的美好愿望很少或从来没有实际发生过。所谓对吉祥、幸福生活的企盼,实则是一场精神的梦游。因为被压迫在社会底层,或深受恶劣自然环境折磨的黎民百姓,最好的解脱就是让自己处在一种精神梦游的状态之中,从而缓解冲突。这一心理过程催生了许多寄寓美好情感的民间艺术作品。必须承认,在一定的历史时期所产生的这种精神梦游的状态既是身不由己,亦是一种无奈的选择。它表达了中国普通百姓的一种生活企盼,或是一种精神安抚。

我们将具有上述性质的传统剪纸与王桂英的剪纸相比较,就会感受到王桂英的作品中扑面而来的时代生活气息。我们感受到她与时代、与生活、与其生存状态的关系。

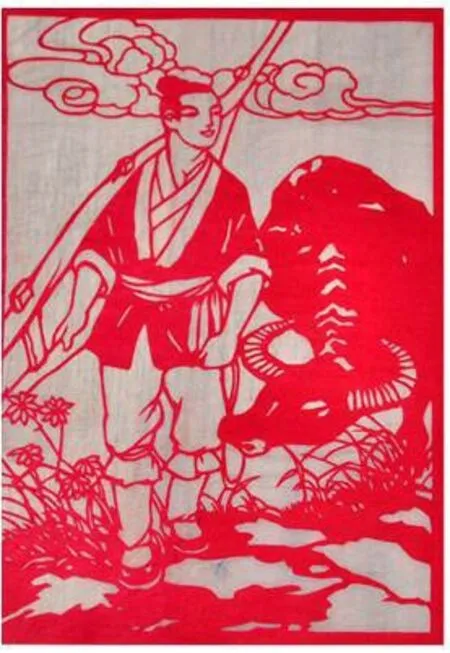

由于根植于相对封闭的自然经济中,剪纸以十分缓慢的节奏再生与繁衍。因此,民间剪纸无论在形式上,还是在题材上都难以自行更新。长此以往,便逐渐形成一种稳定的、程式化的、甚至是经典的美学范式而“规训”着后来者。事实上,越是经典成熟的艺术形式,最终越会成为一种奴役艺术家的权力稳定下来,使艺术家及其创作,成为被这种权力所规训的产物。如“连年有余”①(图5)、“鸳鸯荷花”“抓髻娃娃”“耄耋富贵”等题材,才成为民间艺术中鲜少创新的“流行样式”,或者说是经典化的“规定动作”。

图1 摊煎饼 王桂英剪纸

图3 摘石榴 王桂英剪纸

图4 王桂英与孙子·摘石榴 马凯臻 摄影

所以,传统民间剪纸发展至今无论从题材到形式,都与当下生活脱离了关系,而仅仅成为传统文化的一个符号。但王桂英将现实生活和时代的基因,带入到剪纸这一被“规训”千年的传统艺术当中,冲击着千年建构起的民间剪纸艺术的美学价值体系,并以文化“原创”的优势,成为民间艺术精神梦游的终结者。

不可否认的是,我们也会发现一些描述现实生活的民间艺术作品。但这实属少数,它们很容易淹没于浩如烟海的中国民间剪纸中。如果将这些所谓现实题材的作品与王桂英的作品进行比较,就会发现它们之间的差异。

其一,许多所谓现实题材的剪纸是一种被刻意建构起来的概念化、诗化的生活。它不是自然生成的源自本体的生活体验,而是外在意识形态渗入而成的图像。因此,不可避免地留有粉饰生活的痕迹,有的甚至已转化为意识形态化的宣传品。我把这一现象视为精神梦游在新的历史时期的延续。王桂英是将自己的生活带入剪纸的叙述空间中。王桂英所有的叙事冲动,都源自她对当下生活的真切感受。王桂英所关注的不是虚无缥缈的将来,而是当下;不是精神梦游式幸福,而是自身所处的生活现实。

图5 连年有余 剪纸、年画

其二,许多剪纸对现实生活的呈现,是偶发的,不是常态的自觉。有时创作动机仅是为了表达一个主题,或一个概念,是为创作而创作的一时冲动。由于不是与日常黏合密切的生活常态,所以,其作品缺乏对现实生活的全方位关注。王桂英不同,她对现实生活的描述不是点状的、碎片化的,而全方位的、是生活的360度无死角。比如,王桂英对小麦从耕种到收割进仓这个过程的描述就有:积肥、翻地、耙地、耕地、耩地、锄草、浇地、喷药、看青苗、割麦、扛麦个子、捆麦、拉麦、扬麦、打场、垛麦草、铡麦、进仓、春耕夏收等20多件剪纸作品,几乎就是对小麦种植与收获的全景把握(图6、7、8、9)。

其三,大多剪纸艺人对现实生活的描述是一种审美选择,什么题材入画或不入画总有一番审美考量与筛选。大都是行走在艺术的空间里去寻找生活,选择生活。王桂英对生活的描述不是一种审美选择,而是一种对“看见”的纪录。这种纪录没有入画不入画的思量。王桂英不是生活的旁观者,而是生活在当下的存在者。她是行走在生活的空间里用艺术的方式去呈现自己的存在。所以,王桂英剪纸不是对生活表面的呈现,而是深入到了生活的每一个角落、每一个细节,而不管这个细节美还是不美(如图10、11)。

(二)王桂英——讲述自己的生活故事

王桂英剪纸作品中最有价值的部分,就是对自己当下生活的纪录与讲述。

王桂英没文化,不识字。但我们发现这并不妨碍她对生活感知的敏锐。王桂英的作品很像一部生活日记,它记写着生活中的诸多琐碎。王桂英呈现的图像,都是农村随处可见的物像。有些事情普通人扫一眼就丢到了一边,但王桂英会把这些琐碎捡拾起来(图12、13、14、15)。“我愿意把王桂英的剪纸称作拉呱,称作乡谣,这是因为王桂英对生活的描述从不放弃最平凡的家常琐事。她总是敏感地发现生活的细节,并提取到她的作品中,让人们感受到周围的一切都是那么的鲜活。”[2]如,《洗被单》《给压岁钱》《采桑》《斗鸡》《做窑活》《推磨》……

我曾经询问王桂英,你都能剪什么?王桂英说:“只要从俺眼前经过的,我都能剪”。显然,这一回答透着一种自信。但这只是表面,如更深入地理解,这句话恰好印证了王桂英观照生活无死角的视野。2001年调研的第一天,王桂英就说起了她随口编成的一首《剪纸歌》:“那年,我搁外边干活,旁人弄我的剪子,我不给他弄,我说你别摸我这剪子,我这剪子多有用:

能剪龙,能剪凤,

能剪老鼠生儿会打洞。

能剪山,能剪水,

剪个鸭子扁扁嘴。

能剪鸡,能剪鹅,

剪个鲤鱼跳天河。

能剪猪,能剪羊,

生产劳动我都剪上。

最后剪一个万年青青万年,

遇上花草我都剪全。”

这首歌谣似乎在提示我们,王桂英纪录着生活中的每一个点,如果我们把这些点连缀起来就是一条条生活的情节线。这些情节线又可以细密地编织到一起而构成一个“场”。这个“场”,从大处说,是一个时代;从小处说,是一个具体的生活场域。

(三)在场,本真的生活叙事

我们已看到王桂英的作品反映出了与生活的真实关系,这种真实的非虚拟的关系描述,即为“在场”。当下,我们处在一个不断被虚构,以致影响到艺术作品真实性的环境之中。所谓“在场”,就是对抗虚构、虚饰、虚假而生成的概念,它以根本性的真实作为目标进行艺术陈述。所以,“在场”对于认知王桂英的剪纸艺术,是一个重要的概念。

“在场”与“不在场”的区别何在?表面看,都是表现生活。区别是:“不在场”是概念化地表现“应该如此”的生活;“在场”则是纪录性地再现“本来如此”的生活。前者是对现实生活的遮蔽,认为生活“应该如此”。这其实是与传统的精神梦游一脉相承,因为“人”不在其中;后者则相反,“人”在其中,人不是生活的旁观者,更不是想象者。所呈现的生活是不经虚饰的“本来如此”。

剪纸《打糊子》(图16)能更好地说明这个问题。考察中我观察到这样一幕,王桂英带城里来的徒弟小李剪纸。他们先在村子里走了一圈,回来决定以刚才看到的柴油机“打糊子”(摊煎饼之前将原料打成糊状)为题各剪一件作品。徒弟有一定的绘画基础,为了画面的生动,他特意在画面的一角剪了一只鹅。但王桂英看了却提出批评,说:“这里正在碾面,噪声大。鸡和狗根本站不住,被吓跑了,所以不要剪鹅。”这一情节表明,王桂英与小李虽然同在“打糊子”的现场,但实际表现为王桂英“在场”,小李“不在场”。我们再看剪纸《弹三弦》(图17):一位艺人弹拨着三弦,身上却趴着一只鸟。按照王桂英对生活与艺术的理解,这是不可能出现的画面,当然也就不可以出现在自己的剪纸当中。19世纪法国现实主义画家库尔贝说:“我不会画天使,因为我从来没有见过他们。②”这种对比不是挑剔,也不是否定《弹三弦》这件作品,更不否定徒弟小李的创作。因为,他们与王桂英的剪纸实为两种创作思路,他们的创作体现了一种浪漫主义的意趣。这种对比只是要强调王桂英对生活与艺术之关系的基本认知。“在场”是一种态度,一种立场。是对生活真相的还原,是对生活逻辑的尊重。这种体验性的真实情感,的确是王桂英剪纸艺术品格的一个保障。

图6 春耕 王桂英剪纸

图7 割麦 王桂英剪纸

图8 垛麦草 王桂英剪纸

图10 收蚕茧 王桂英剪纸

图11 扯电线 王桂英剪纸

图12 市集 王桂英剪纸

图13 采桑 王桂英剪纸

图14 种蘑菇 王桂英剪纸

图15 炸油条 王桂英剪纸

图16 打糊子 王桂英剪纸

图17 弹三弦 陕西 佚名(图片采自网络)

图18 斗鸡 王桂英剪纸

图19 摘辣椒 王桂英剪纸

既然王桂英的剪纸是一种“在场”的表达,而王桂英的剪纸又充盈着生活的诗意,那么这是否意味着她自己的现实生活一定非常平静,非常富有诗意呢?然而,实际情况是,王桂英的生活非常贫困。

(四)困窘的栖居与诗意的歌唱

第一次到王桂英家是正月十五,本以为王桂英家会有节日的氛围。不料,踏进王桂英的家门,便觉寒气逼人。空旷的四壁悬着杂乱的蛛网,泥土地面,窗户也没玻璃。两件破柜子歪斜在墙角。后来才知道那不是王桂英的,是村里人为躲避超生罚款而将柜子藏到这里的。房子是为二儿子路线娶媳妇盖的,没几天,在天津打工的路线回家。但三年他只拿到150块钱,盖房子所欠的4000元钱毫无着落。

王桂英抽烟很多,一天可达两包。王桂英说:“我曾经有一个儿子,后来死了,我就是在那个时候抽烟的。”我们在调研期间,王桂英的丈夫又因患病无钱就医而早早去世。丈夫去世的第二天,王桂英见到我的第一句话让我刻骨铭心。她说:“死了也好,受罪。”

我们一般的印象是,大凡有过苦难经历或思想磨砺的艺术家,如中国的徐渭、朱耷,西方的蒙克、梵高。他们的作品总潜隐着一种忧郁、孤独的悲伤情绪,或呈现出一种宣泄欲望与痛苦的疯狂。为什么?生活、情感的磨砺使然。但是,从童年到今天一直被困窘所纠缠的王桂英,她的剪纸作品为什么没有一种在贫困中挣扎的“在场”感呢?从她的剪纸里我们看不到生活的焦灼,生活的重负似乎已被她内心的宁静与清澈,调和成一曲充满诗意的乡谣。困窘的栖居与诗意的歌唱,这样的一对矛盾,在王桂英那里是怎样安然统一的呢?在与王桂英长时间的接触中,我发现有四点原因:

首先,王桂英虽然是“精神梦游的终结者”。但其骨子里仍然保存着中国传统文化中最关键的部分。所谓“对吉祥幸福生活的向往”是王桂英精神世界中根深蒂固、不可更改的基本底色。当然,这种价值观在王桂英那里并不像传统剪纸那样是通过吉祥符号等纳吉避害的“规定动作”来实现。她只是通过对当下生活的真诚描述,来延续中国百姓积极、乐观的生活态度。所以,王桂英特别关注生活中的一些非常有情趣的场景与细节,并通过最朴素的语言,把其看到的表现得诗意而灵动,如《斗鸡》《摘辣椒》(图18、19)。

其次,面对命运,王桂英几乎没有话语的权力。但是,只有在剪纸中,她才能找到言说的自由和情感的慰藉。应该说,剪纸是王桂英生命的一个维度,她的生命只有在剪纸里才能找到一种安逸的、充盈饱满的感觉。反过来说,剪纸才能让她在现实的苦难中寻找到一种平衡,剪纸才是消解她命运多舛的灵物。所以,“如果仅仅把王桂英的剪纸看作是一种艺术,那可能有失偏颇。其实,她的剪纸更是一种生命的存在形式,一种表述这种生命存在的、独特的、乡谣似的话语方式。”[2]87

第三,王桂英的童年灰暗、残破,奠定了与她一生形影不离的灰色基调。这一基调成为王桂英生活境遇的一个参照,生活中的一切不如意都在这种参照下显得微不足道。所以,王桂英面对困窘生活的从容,很难用“乐观”一词去言说与评价。因为,王桂英的“乐观”并非源自心理本在的健康,而多半是由童年的灰色记忆形塑而成。这是一种在人生不同阶段的比对之下,悄然建构起的日常困窘与精神满足相容不悖的二元结构。换句话说,当下生活中的种种不顺之所以没有衍生发醇,是因为痛楚的童年对王桂英进行了心理干预与调适。

第四点,王桂英身处困窘之中,却不抱怨生活。她享受生活给她带来的点滴快乐,并以此心态覆盖生活的困窘。一件小事可为之注脚:2010年除夕,依新沂当地的风俗,王桂英买来一棵5m多高的青竹,并在上面拴了些铜钱和花生,然后将其栽到院子里。这叫“摇钱树”。初一清晨,全家人吃完饺子,便到院子里去晃摇钱树。不料,全家人摇过一遍,“钱”未落下。大儿子计划急了,埋怨王桂英把花生、铜钱扎得太紧。王桂英淡淡地说:“摇不下来怕什么,就当是储蓄了。”(图20,21)这是一种怎样淡然的心境!所以,在王桂英的作品里没有对人生世态的感叹,而是给冷漠的世界带来了温情。

图20 王桂英晃摇钱树 马凯臻 摄影

图21 摇钱树 王桂英剪纸

二、王桂英剪纸的艺术风格

王桂英对民间艺术“美学价值重建”的另一个重要的方面,就是她那种独特的艺术表达方式。

(一)表现性与自由性

“在场”是王桂英剪纸的本质特点,但这并不意味着她的剪纸在表现形式上是对客观物像的竭力模拟。相反,王桂英并不在意形象的“失真”,无意中使自己的艺术风格具有了表现性。表面看“在场”与“表现性”处于对立的状态,其实正是这种矛盾的统一,才使王桂英的作品洋溢着生命的活力与艺术的张力。王桂英做到了在诗意的表达中不失“在场”,“在场”的叙事中不失诗意。以《电视台采访我》(图22)为例:作品分为上下两部分,下半部是电视台记者拍摄王桂英,而王桂英则在剪眼前的劳作场景;上半部分,从鸟到云是图形的渐变,最终鸟与云融为一体,变化自然而流畅。这种对云的处理,显然不是模拟自然状态的云,表面看这种云纹是由鸟的形态变化而来,但实质上,它却是王桂英从自己的鞋花纹样(图23)中信手拈来。

图22 电视台采访我 王桂英剪纸

图23 鞋花 王桂英剪纸

王桂英所独创的云纹具有诗意的表现性。对比其他剪纸作品对“云”的表现(图24)就会发现,那是一种对云的外在形象的竭力描摹,即使也在努力使“云”图案化,但不像王桂英那样大胆地突破“云”的外在形貌的局限。所以,苏东坡的“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”③可以用来评价王桂英的剪纸艺术。法度是什么?剪纸有它的物性规范,即自律性。王桂英尊重剪纸的物性特点与创作规律,但又不局限于此。调动必要的手段把画面处理得灵活多变。总体上讲,王桂英的作品豪放、拙朴、凝重,透着苏北人的淳厚。而她的鞋花,却是细致、婉约的。这种细致、婉约的鞋花被借用到《电视台采访我》,并巧妙地转化为云纹后,又与图像的下半部分的粗放风格形成对比。上半部分线条灵动,下半部分刀味艰涩,这样便造成了大地扎实,而飞云飘逸的艺术效果。由此可见,在王桂英这里“表现性”,非但与“在场”不是“与敌共眠”的关系。相反,它恰恰体现了“寄妙理于豪放之外”这一特点。

图24 牛郎和织女 扬州剪纸 (图片采自网络)

图25 摊煎饼 王桂英剪纸

图26 上烟杆子 王桂英剪纸

图27 给衣柜刷油漆 王桂英剪纸

图28 收蘑菇 王桂英剪纸

图29 打水泥板 王桂英剪纸

图30 打粉皮 王桂英剪纸

图31 走婆家 王桂英剪纸

图32 喂猪 王桂英剪纸

图33 喂鸡 王桂英剪纸

图34 给钱喝汤 王桂英剪纸

图35 春耕夏收 王桂英剪纸

图36 挖荠菜 王桂英剪纸

图37 踢毽子 王桂英剪纸

图38 城里孩子跟我学剪纸 王桂英剪纸

图39 车船 王桂英剪纸

图40 瑞典的民间剪影 采自《欧洲民俗民间图案》

王桂英没有文化,不会有教科书那样的理论储备,但她却有自己总结出的创作“理论”。我曾听到她对一位求教如何剪纸的学生说:“字不缺点,花无正枝。”其意为:写字不能缺一点,但剪纸却可以像花枝一样自由伸展。这是王桂英对剪纸艺术的朴素理解,不输于理论家对她的专业解读。我们以《摊煎饼》(图25)作一分析。民间剪纸或为阳剪,或为阴剪,以实现画面的和谐统一。但王桂英并不拘泥于此。《摊煎饼》中,右边的树阳中有阴。一个树的大形中,剪出寥寥几条枝叶,但其效果却是枝叶繁茂。而左边的树则是阳剪,粗线勾勒,写实的外形表现了树叶的稀疏。虽然画面只是黑白关系,但阴阳关系的转换形成了内在的张力。这种阴阳关系的大胆处理,真正体现了王桂英在黑白之间信手拈来和游刃有余的自由精神。这一切都是在没有打稿的剪刀运动过程中随机实现的。

(二)宁减勿加与宁朴勿华

中国民间艺术多见于做加法。因为,中国民间的传统思维大都崇尚完整、圆满、丰富。这是一种吉祥的寓意,反映到民间艺术的实际表达中,便呈现出一种构图饱满而繁复的状态,如民间年画、腊染、木雕等。相比之下,王桂英却多在作减法,她的剪刀总是十分吝啬,从不随意往画面上增添什么。这一风格在她的早期作品中尤其突出。如《上烟杆子》(图26)和《给衣柜刷油漆》(图27)几乎删去了所有累赘,最大程度地保持了一张纸的质朴无华。从而显得朴拙、单纯、洗练和耐人寻味。王桂英后期的剪纸虽然多了些灵动,但仍保持着宁减勿加,宁朴勿华的整体感觉,如《收蘑菇》《打水泥板》(图28、29),甚至略去人物的眼睛。有观者就此提出过疑问,王桂英的回答是:“有头必有眼,你既然知道了那是脑袋,就不一定非要剪上眼睛。”回答是理性的,也是感性的。是王桂英“宁减勿加”风格的最好诠释。

人类早期绘画的简率,是那一历史时期不可避免的“缺点”,如晚周的帛画《人物龙凤图》、汉画像石等。那时的作者没有能力或没有条件对人物五官进行细致地刻画。所以,作品呈现出的质朴无华,其实是技术、材料的局限与认知能力不足导致的结果。王桂英对画面的简率处理既受限于剪纸的物性特点,也有理性的认知与艺术的主动追求。

有趣的是,不识字的王桂英对艺术的这种认知,可以在1000多年前的艺术理论家那里找到知音。唐代张彦远在他的《历代名画记》中说:“夫画物特忌形貌、彩章历历具足,甚谨甚细,而外露巧密。所以不患不了,而患于了。既知其了,亦何必了,此非不了也。若不识其了,是真不了也。”④其中,“既知其了,亦何必了”就是王桂英的剪纸逻辑。张彦远的这段画语录曾导引中国文人画的发展方向,竟然与乡野村妇王桂英的艺术认知方法在逻辑上如此契合。它提示我们,在艺术史中,文人的艺术理想与民间的艺术思维,总会在某处暗合相契而共同激起思想的浪花。

(三)时间意识与空间意识

与其他艺术形式相比,剪纸的表现力单薄。特别在图像的时间与空间的表达上不占优势。那么,怎样抵抗材料的限制,去赢得更有力度的表现力呢?王桂英的思维方式帮助她解决了这一难题。

1.时间意识

在不了解王桂英的思维方式与视觉方式之初,我们可能认为《打粉皮》(图30)中有四个人。其实,中间那个人物分作了两个上半身,其意是表现一个人左右转身的分解动作,王桂英就是通过这样一个动作过程,来表现时间的过程。《走婆家》(图31)也是如此,主体人物一人两身,表现了人物端着鱼盘从灶台到餐桌的一个行为过程。《喂猪》与《喂鸡》(图32、33)生动地呈现出动物急切抢食的动态过程。特别是《喂猪》,左边的一头猪有四条尾巴,右边的一头猪有三个头。依着王桂英的思维方式,这是在表现一头猪边吃边甩动尾巴,而另一头猪不断抬头、低头吃食的连续性动态。值得一提的是,王桂英没有让两头猪同时做出甩尾巴和抬头低头的动作,以此避免其动态的雷同,从而使画面相映成趣,富有节奏感。

《给钱喝汤》(图34)表现一个有趣的生活细节。画面上有七个人,但王桂英只表现了她本人、老伴和小孙子三个人。左边的三个人是王桂英从招呼孙子到准备喂饭,孙子躲开,到最终把饭喂到孙子嘴里。两个小人是孙子的两个动作。最右边两个人是老伴。整个画面充满了生活的温度与情趣。

《春耕夏种》(图35)不是对物象瞬间动态的表现,而是从小麦种植到收获的整个季节过程。从耕地、耙地、耩地到收割、运输、打场的劳作场景集于一幅画面之中。这里我们看不到季节的冲突与时间错位,画面整体构成浑然天成。

在一个静态的画面中,表现时间维度的处理方式,最早见于汉代画像石。多采用分格处理,或左右横向展开时间叙事。相形之下王桂英的表现更显灵动。

2.空间意识

王桂英还有明确的空间意识。一般平面艺术的空间表达,大都采用“近大远小”或更为原始的“近下远上”的透视方法。王桂英却是通过画面的视点转换,在平面中制造出多维的空间形态。《挖荠菜》(图36)中,画面里,一女孩横卧其中,下方与上方的荠菜一正一反。若以“科学”的视觉习惯审视,显然不合常理。王桂英解释说:“这个人看着是趴在地上,实际不是趴着,她是从那块地过来,来了拔一棵荠菜送给挎篮子的。”而那倒置的荠菜,生长在空间的纵深处,与下方的几棵荠菜共同组成了有远有近的空间关系。这种为表现纵深关系而将物象倒置的视觉方式,我称之为“物象倒置表现”。它是所有没有经过“科学”的视觉方式训练的素人画者,在处理空间关系时的惯常作法。

图41 庖厨 徐州汉画像石艺术馆藏

图42 徐州铜山县茅村汉墓画像石徐州汉画像石艺术馆藏

图43 车马图 蒙古国阿尔泰山脉岩画

同样,《踢毽子》(图37)中的房屋倒置,同样反映出王桂英对空间关系的理解。她用画面右上角的房屋(正常的视觉方式)与左边房屋的“倒置表现”,形成一种空间关系,以表现建筑的不同方位,并形成合围成院的空间感。

图38是王桂英的《城里孩子跟我学剪纸》,我见证了这件作品的创作始终。那天,王桂英家的院落中挤满了孩子。王桂英表现了这种孩子们占满小院空间的场景。画面上方的孩子脑袋冲下。显然这不是孩子们在倒立,而是王桂英以“物象倒置表现”的视觉方式呈现院落纵深处的孩子们。

如果这种解读尚嫌不明确的话,我们再看王桂英的《车船》(图39),我们清晰地看到汽车的正与倒在空间中的转换关系。即逐渐行至纵深的汽车,自然翻转为倒置。图40是瑞典的民间剪影艺术,我们看到在与《车船》大致同类的叙事图像中,由于思维方式与视觉方式的差异,物象呈现却大相径庭。

我们发现,材料虽为平面,但王桂英的思维却没有被平面所控制。有人认为这是一种艺术表现方法或技巧,其实,这是一种独特的视觉方式。王桂英没有接受过所谓科学的焦点透视的训练。王桂英的站位是多变的,始终移动的。这种视觉方式是在一个原生态的生活空间中,延续着人类原始的视觉“原型”。

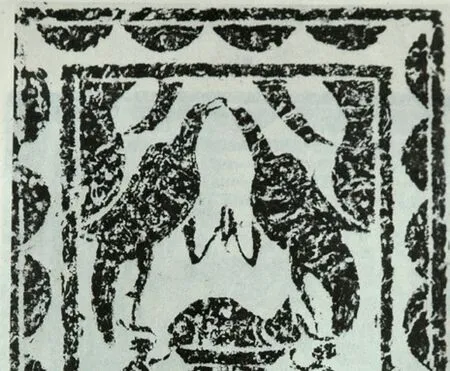

这种原始的视觉“原型”,可以在她所在地区的徐州汉画像石中找到。如《庖厨》(图41)中,要特别注意两只犬在画面中一正一倒的处理,有了对王桂英作品的阅读经验,我们应该知道,那只脑袋冲下的犬,并不表明身体倒挂,而是汉代的匠人以“物象倒置表现”来突破画面的两维空间,表示它与另一只犬分处近与远两个位置,共同窥察正在烹制中的美食。这种对画面空间的认知与王桂英的视觉方式不谋而和。同样的例子还有徐州茅村出土的《饮宴图》(图42),画面中,屋脊置放一条硕大鲤鱼,它应该是上面两只水鸟刚刚衔来以示祥瑞降临。这两只头倒垂,喙衔鱼的水鸟,其脑袋朝下。不是表示飞向地面,而是从空间纵深的远方衔鱼飞来。这种原始的视觉方式,不仅在今天王桂英所生活的地方,在2000多年前的汉代,在世界上其他少有现代文化启蒙的地区与民族那里都有发现。如位于蒙古境内的新石器时代的阿尔泰山脉岩画(图43),其中的两匹马,即以一正一倒的形式来表现一远一近的空间距离。

这里要特别指出,有人据此认为王桂英的剪纸受到了汉画像石的影响。其实不然。在我考察王桂英之前,她从未见过汉画像石。那么,王桂英的剪纸为什么会与汉画像石,甚至是与新石器时代岩画的血脉如此贯通呢?我们应该如何理解王桂英的剪纸与人类的早期艺术浑然相似的文化现象呢?

我以为,借用荣格的集体无意识理论可以给出比较合理的解释。荣格认为,集体无意识是“一种从不可计数的千百亿年来人类祖先经验的沉积物,一种每一世纪仅增加极小极小变化和差异的史前社会生活经历的回声”[3]268。王桂英这种朴素、原始的观察事物的方法与视觉方式的养成时代,恰处社会发展十分缓慢的农耕文明时期,加之王桂英所生活的这片土地也绝少与外界沟通,以致原始古朴的视觉方式,作为集体无意识在人群中沉积下来。正因为,集体无意识是“我们祖先的无数类型的经验提供形式。可以这样说,它们是同一类型的无数经验的心理残迹”[4]120。在一定条件下,这种原始时期积淀在心里深处的经验便会被激活。虽然与汉画像石等原始与早期艺术分处不同时代且从未谋面,却在面对生活而要使自己的艺术表达接近客观物象时,在艺术风格及视觉方式等方面,表现得颇为相似。而且,只要适合王桂英的艺术生存的文化湿地还继续存在,这种文化现象便有可能继续延续下去。

可见,王桂英的艺术风貌,既不完全是个体的私人经验,也不是汉画像石艺术的文化传递,而是沉潜于艺术家心底、与往昔联结在一起的集体无意识发生了作用。当然,这种沉潜在心中的集体无意识,并不是逢人必会被激活的。它与艺术家的个人素质、艺术潜能,以及生存环境、时代特征紧密关联。所以,我曾在一篇文章里说:“王桂英不识字,这是她的不幸。但这种‘不幸’却有幸保护了她独特的美感系统,避免了主流文化对她的侵扰与污染,从而使她的艺术保持了原生艺术的纯正品格。”[2]这里,我丝毫没有贬低主流文化的意思。我只是说,庙堂与文人等主流文化与王桂英所代表的民间文化,虽有交叉并互有影响,但仍然分属于不同的审美系统,特别是如王桂英的剪纸这样具有原生态样貌的民间艺术,若用主流文化的审美与“科学”的认知方法去改造它,必然给它带来灭顶之灾。

注释:

①这组“连年有余”为不同时间、不同地域、不同作者的作品,图式样貌基本雷同。

②转引欧阳英、潘耀昌主编:《外国美术史》,杭州:中国美术学院出版社,1997年版,第146页。

③(宋)苏轼《书吴道子画后》,刊刻于山东蓬莱阁卧碑亭所藏“卧碑亭”。

④(唐)张彦远:《历代名画记·卷二》,于安澜编:《画史丛刊》(一),上海:上海人民美术出版社,1963年版,第23页。