关于中国油画幅式演变的思考

——兼谈“百家金陵画展(油画)”“拼板”油画作品

朱 娜

(扬州市职业大学 艺术学院,江苏 扬州 225009)

每个画种都有稳定的绘画幅式,一如材质、技法,它是作品样式的有机组成。一般说来,外来画种的本土化总是要经历从模仿、借鉴到融合、创新的过程,幅式的演变体现了这一规律。中国油画对外来画种以其特定形式进行移植、模仿,标志着其幅式演变的开始。

但是,幅式的价值仅仅是一个规定的形式、框制吗?也不尽然。“美的对象之第一步需要间隔。图画的框、雕像的石座、堂宇的栏杆台阶、剧台的帘幕、从窗眼窥青山一角、登高俯瞰黑夜幕罩的灯火街市,这些美的境界都是由各种间隔作用造成”[1]203。间隔可以是绘画的幅式,而美的境界源自艺术的空间感知。

艺术空间虽然可视、可感知,但不是自然的物理空间。艺术时空的获得往往是基于一定的视觉观察、审美感知方式。“我们生活和行动于其中的空间,完全不是艺术中的空间”[2]。艺术时空“是把物质时空形态转化为审美时空形态”[3]。它是“虚幻的,是观念形态的”[4]。在此层面,幅式的意义远高于绘画形式上的框制:它在帮助主、客观物象获得独立形象的同时,参与着作品艺术空间的构建,从而引导对作品深层次的体验,延伸出美的境界。值得注意的是,不同的画种因民族、地域、国家的区别具有各自独特的视觉观察和审美感知方式。因此,中国油画幅式的演变不仅是对外来形式的借用,它标志着中国油画发展的民族性审美趋势,并有力地推进着油画的本土化进程。

一、中国油画本土化进程中绘画幅式及审美趣味的演变

从明末油画传入中国以后①,从对外来画种形式的大规模模仿、移植,到试图与中国传统绘画结合,中国油画幅式在探索过程中,产生的大量的“合璧”作品。如李毅士的《多僧少粥》、徐悲鸿的《田横五百士》(图1)、沈尧伊的《遵义会议——1935年1月15日.贵州遵义柏公馆.中共中央政治局扩大会议》等“长卷”样式油画,再如团扇样式的油画《山魂》[5](图2)等。这些作品在中国传统绘画幅式和油画语言的结合上进行了大胆地探索,其中尤以“长卷”样式实践的时间最早、范围最广。

在《中国现代油画史》一书中,李超提出:“欧洲古典绘画的传统构图与中国绘画长卷样式在创作中获得了一种结合,其中西融合形态自然不是停滞于表层的画法参照和材料引用之间,而是从深度范围将油画语言和中国历史文化图像,进行精神蕴涵的调整和契合。”[6]

众所周知,长卷是中国传统绘画的常见幅式,魏晋的《洛神赋》《女史箴图》、唐代的《簪花仕女图》、五代的《韩熙载夜宴图》……历代作品云集。从某种意义上,长卷也是极具典型意义的中国绘画幅式,这种典型性在于它充分展现出中国绘画独特的审美趣味。蒋勋在《美的沉思》中指出,“(长卷、立轴)这种绘画空间的卷收与展放,一般人只是从收藏的方面上来思考,事实上,在一定程度上,恰恰是中国时间与空间的反映,一种延续的、展开的、无限的、流动的时空观念,处处主宰着艺术形式最后形成的面貌”[7]。 长卷的特殊性不仅在于尺幅、形式,更在“长”“卷”中激发出延续的、展开的、无限的、流动的艺术时空感知。

虽然中国传统绘画的幅式众多且各具特色,但是,在这种艺术时空感知的营造上,它们却有一定的趋同性。王勇先生对折扇书画作过考证,北宋传入中国的折扇形制是单面贴纸,且扇骨只有数根[8]。明中叶以后,折扇书画开始兴盛,与此同时我国折扇的形制也进行着多方面地改造,最突出的变化是扇骨崇尚以多为美,“现存明以后的折扇书画扇骨几乎都在12根以上,最多的近达53根”[9]。增加扇骨并不会增大扇面,这不是出于折扇取凉等实用价值的考虑,而是审美需要。晚明孙矿曾谈到“扇自别有一种风度,改作册页亦失本真。且翰墨在扇间,即如花木在庭除、亭馆在岩谷,天趣悦人……”[10]折扇的扇骨主要用以收展扇面。增加扇骨增加扇面折叠量,可调节扇面开合速度和节奏。在扇骨的收缩中折扇书画次第舒展,形成渐进的视觉观赏效果。同时,在扇面舒展中,扇画和首尾的诗、文、书在视觉和思维上的融合,更利于激发想象。如是回环往复,与中国传统绘画流动的空间审美相契合。“改作册页亦失本真”是孙矿的真实体会。

图1 徐悲鸿 《田横五百士》布面油画 349×197cm 1930 收藏地:徐悲鸿纪念馆

图2 赵关键《山魂》油画 70×70cm 2006 收藏地:不详

诚如宗白华先生所言:中国画的时、空审美是中国人的“时、空意识”,“中国诗中所常用的字眼如盘桓、周旋、徘徊、流连,哲学书如《易经》所常用的如往复、来回、周而复始、无往不复,正描出中国人的空间意识”[1]245。中国绘画幅式的价值则在于展现出这种文化审美意识。从某种意义上,中西绘画的差异也在于此,“西洋的绘画源于希腊。希腊人发明几何学与科学,它们的宇宙观是一方面把握自然的现实,一方面重视宇宙形象里的数理和谐性”[1]239。绘画是一面镜子,画面的艺术时空只为了模仿一种聚点即是人的眼睛所看到的真实。“东洋艺术的态度则不然,一向注重空想。……想象的世界中,行动非常自由;眺望景物是自己的立场要高就高,要低就低,要左就左,要右就右。这犹似做梦,昔人云:‘重门不锁相思梦,随意绕天涯。’做梦一般地飞绕天涯而眺望景物,把不同时所见的光景收入同一幅画中,上下重叠地描写的便是山水‘立轴’,左右连绵地描写的便是山水‘图卷’”[11]。因此,移动的视觉观察,及其在画面和思维中形成的流动时空感知正是中国绘画的一种民族性的审美趣味。

但是,这种审美方式在大多数早期长卷样式油画的实践中却被削弱了。如《田横五百士》,这幅画面的三组人物呈左两组右一组分布,人物数量相差悬殊,长卷样式的延伸在视觉上达到了力量均衡。左右人物视线的交触在画面中形成一个虚拟的视觉中心。这个视觉中心点就是作品要表现的典型瞬间。如李超先生所言:“(此图)将油画语言和中国历史文化图像,进行精神蕴涵的调整和契合。”[6]在这个凝固的时空关系中,长卷幅式给主题增加了某种戏剧性的张弛效果,从而强化了视觉效果,达到精神共鸣。然而,从另一方面看,流动的时空审美却屈居主题和构图之下。

这批作品构成中国油画幅式演变的重要环节,是中西形式探索融合的先驱。在唐一禾创作的《七七号角》(图3)以及之后的一些作品中,这种探索取得了突破性进展。

《七七号角》虽然是作者未完成的作品,但却是中国油画幅式演变过程中的里程碑。在整体构图上,这幅作品仍采用了西方透视原理以强化画面的立体纵深感。但人物视线的交汇所形成的多个视点才是作品时空感知的决定力量。画面中背景作空白处理,没有明确的空间分割,有助于将视觉观察集中于虚拟时空。“虚空不是死的物理空间间架,俾物质能在里面移动,反而是最活泼的生命源泉。”[1]195人物前进的姿态和虚实的时空关系将艺术时空延伸到画面之外。作品中对延续的强化、流动空间的感知是对中国人时空意识的再发掘和探讨。

然而必须承认,油画自身的材质特点也限制了中西幅式的结合。例如,多数中国油画长卷样式只能在“长”上做文章而很难发展出“卷”。但如前文所述,幅式的价值不仅在于尺幅、形式,还是中国绘画乃至民族独特审美感知的反映。《七七号角》为中西形式融合寻求了一条民族化道路,价值不可低估。中国油画可以不拘泥于绘画幅式,1966年后在新时代下发展出一种新的幅式——拼板油画。它在近年来的实践成果值得注意。

二、中国油画拼板幅式中独特的时空审美趣味

所谓拼板油画即指由多幅画面拼合而成的作品。如李自健的《1937·南京大屠杀》(1991—1992)、陈钰铭的《历史的定格》、许江的《历史的风景》等。近年来拼板油画创作群体和规模递增,如“2006·百家金陵画展(油画)”中,拼板油画有9幅,占展览作品总数的近十分之一。

从形制上看,这次展览中的拼板油画可分为两类:等样拼贴和不等样拼贴。前一类如《行走的中国人》(图4)。多幅相对独立的等样拼板一字排开构成一幅整体画面。作品中,每幅画面中安排一个人物,一律留着半个侧面,从左往右行进。我们可以通过色彩、透视等科学法则来分析,整幅画面绘制的不是同一的、静态时空。这幅作品的视点并不局限在一个固定位置,每一拼板画面都代表独立的时空,在虚空的背景中又彼此依托。通过拼板的延伸、渐进的视觉观察,每一画面被串联起来,显现出时空的流动和延续。作品舍弃实际生活定点、具体的真实时空,强调时代洪流中社会化个体形态,引发观者对整体时代抽象空间的感知。

从内容上来看,《七七号角》和《行走的中国人》有一定的相似之处,作品中的每个形象不仅是典型的个体存在,还是类型化的社会个体。众生相中现出时代风貌和精神。就整幅画面而言,后者淡化透视法则,强化移动的视觉观察方式,更凸显出拼板幅式的优势。

此类作品还有《青春驿站》(图5)、《老乡》《公众人物》《走进西部》《晨曲》《静山丘壑》等。这些作品中,等样拼板组合拥有等量的视觉注意,拼板相对独立,又彼此相依。视线在拼板的线性移动中缓慢生成时空感受。

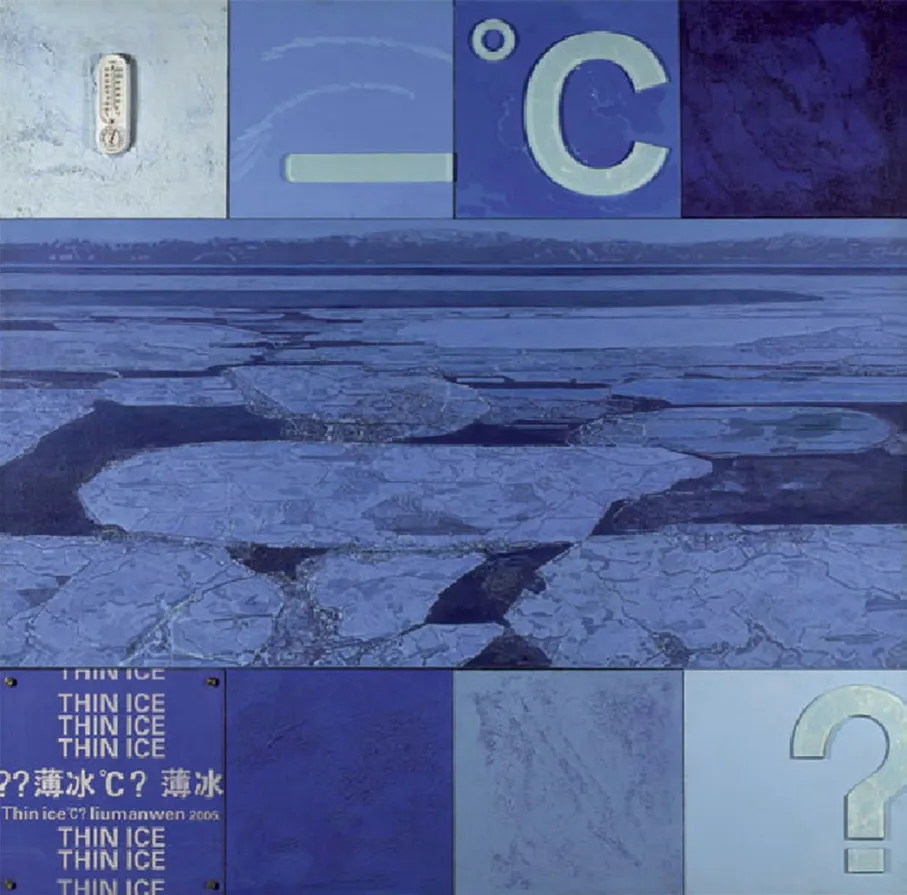

不等样的拼板油画有《信仰》(图6)、《薄冰℃》(图7)。从视觉观察的一般习惯来看,面积大的、色彩强烈的形式总会引起先发注意,此类样式正是利用这种定势来安排时空感知的。比如作品《信仰》,没有用真实拍摄的照片来表现主题,而以重叠多幅拼板来处理整幅画面。这不是单纯的技巧玩弄,或是形式猎奇。事实上,这种构思正是为了强化一种独特的艺术时空感知。“每当一幅画的空间概念是依靠轮廓线进行确定而不是依靠体积和光线来确定的时候,重叠在决定各物体在第三度中的顺序方面就有特殊的价值。对于某些画家来说,创造空间的最好的方法,就是通过相互重叠着的事物组成连续性系列来取得。”[12]通过每一幅画面中部分重叠,以及拼板形制的大小、色彩的虚实等共同协作,视线注意会作出自然选择:从中间及左、及上、及右、及下,完成一个循环。这是视觉观察的循环,也是时空感知的流动。拼板就像多棱镜一样折射出熟悉的符号、远去的场景和过去的时代。此时,拼板油画分割、重叠、推移的样式所激起的反复吟唱式的想象和流动的时空感知都是一般油画幅式所不能比拟的。

图3 唐一禾《七七号角》布面油画 33.3×61.2cm 1940 收藏地:中国美术馆

图4 赵小刚 《行走的中国人》 油画 180×80cm×4 收藏地:不详

《薄冰℃》由一幅大拼板和八幅小拼板组成。画面中央描绘一些漂浮的,几近融化的薄冰。这是作品的主要表现部分,也是整幅画面时空感知的起点。上下围绕的小幅拼板上有温度计、文字和“℃”“?”等象征符号,它们是贯穿作品的视觉和思维的牵线。这些符号就像指引,使画面时空不再定格一种自然现象,一种固定的时空感知。

由此可见,直叙式或提问式的拼板油画引导视觉观察,激发流动的时空审美。然而这是拼板油画固有的本质属性吗?通过中西拼板油画的比较,可以找到答案。

对于中国油画,拼板幅式是外来样式。它早见于欧洲文艺复兴时期,多表现宗教故事内容,用于祭坛,故又称祭坛画。早期拼板油画的形制类似于中国屏风画式样,由多幅活动的拼板组成。每一画面完全独立于整体,且大小不一,拼板组合注重左右对称。如16世纪格吕内瓦尔德(Mathias Grünewald )绘制的《伊森海姆祭坛画》(Isenheim Altarpiece)。整个拼板分别绘制了《耶稣磔刑》《耶稣复活》《受胎告知》等宗教故事。《耶稣磔刑》是中央部分,观看时由中间展开。画面力求模拟真实、科学的时间、空间关系。但是,除了宗教故事自身的连贯性,整幅作品本身无法形成连续的时空感知。

图5 孙仕荣 《青春驿站》油画 185×375 cm 收藏地:江苏省现代美术馆

图6 吴晓洵 《信仰》油画 200×163cm 收藏地:江苏省现代美术馆

图7 刘曼文 《薄冰℃》 油画 200×200 cm 收藏地:不详

拼板样式在西方近现代油画作品中也被广泛运用。比如奥古斯特·麦克(August Macke)的三联画《动物园》(Big Zoo,1912)、贝克曼Max Beckmann的《启程三联画》(Departure triptych,1932-1933)、弗朗切斯科·克莱门特(Francesco Clemente)的《三个国王》(Three kings)(图8)、大卫·萨利David Salle的《雨中天使》(Angels in the Rain)(图9)等。这些作品将具有象征意义的场景、人物甚至身体符号组合并置,形成一定的形式美,同时,也用于激发想象的艺术空间。

由此我们发现,拼板幅式本身在激发想象、拓展思维上具有一定的优势。然而,无论是文艺复兴时期的祭坛画还是近现代油画拼板样式,画面间均以并置方式形成视线移动和思维递进。对整幅画面而言,每一幅拼板是独立自主的跃动空间。

中国拼板油画独特的审美特征是运用移动、渐进的视觉观察方式营造出流动的时空感知,是中国人时空意识的再发掘。在此层面上,中国拼板油画足以成为油画本土化探索过程中最富发展潜力的油画样式。

三、中国油画“拼板”幅式发展带来的启示

幅式的演变是时代审美和绘画发展的双重选择。从某种意义上,绘画幅式和艺术时空审美是互生的关系,后者长期相对稳定,幅式却具有一定的时代性。如长卷、立轴、折扇等在古代风靡的绘画幅式在今天的画坛已逐渐边缘化。我们应该如何看待中国拼板油画的发展及当下所处的境遇呢?

图8 Francesco Clemente 《三个国王》(Three kings) 油画 300×600cm 2002 收藏地:伦敦高古轩画廊(Gagosian Gallery )

首先,在图像时代,图式语言是当下中国绘画乃至世界绘画不可忽视的主题。拼板油画的独特样式与线条、色彩等形式,共同构建了整体图式。拼板组合必须符合一定的形式美,还要适合特定的视觉观察方式和主题。这在一定程度上保证和丰富了个性化的图式语言。其次,在引起视觉注意之外,拼板油画主要依靠思维活动。这就要求,作为引导符号的每一拼板都能够推进思考,激起普遍共识。纯粹依靠视觉、想象来营造艺术时空。比如“2006·百家金陵画展(油画)”中的9幅拼板油画取材于革命生活、都市社会群体(农民、公众人物)、生态环境等,提炼出典型符号构建时空。关怀现实是写实绘画的永恒主题,然而,对现实的关怀并不只是画当下的风土人情,不是“拍了一张图象就以为把握了世界的本身,抓住了图片就以为抓住了世界的本身”[13]。毋庸置疑,拼板油画诉诸视觉、想象、思考的方式有助于深入、全面、多元地切入当下现实。

图9 David Salle 《雨中天使》(Angels in the Rain) 油画 244×335cm 1998收藏地:伦敦萨奇美术馆(Saatchi Gallery. London)

综上所述,在中国油画本土化发展的进程中,拼板油画的实践成果应当引起关注,并加以引导和扶植。中国油画发展到今天已经不仅是简单地对外来画种在材质、技法、幅式或者透视方法的运用,它已融入整个中国绘画发展的进程中。“绘画上的‘民族化’是以‘民族性’为前提——在这一基础上,油画作为外来画种最终走向‘民族化’乃是一种必然规律”[14]。中国油画必须体现中国性,而中国性只有植根于民族性才能获得顽强的生命力。“欧几里德空间是各向同性的、恒定不变的,也就是惰怠而死寂的;东方人则认为空间会发生变化,也就是动态的。”[15]中国拼板油画正是发掘了动态的时空感知,运用流动的视觉观察和艺术时空切入时代生活,它映射出中国油画民族化的发展趋向,是中国油画本土化进程的一股潜流。

注释:

①樊波在《也谈油画的民族化过程》一文中提出,从明末到1966年,中国油画大致经历了三个阶段:“第一阶段,乃从明末到辛亥革命止;第二阶段是从辛亥革命一直到1949年止;第三阶段,从新中国建立一直到1966年。”见《2006年百家金陵论坛文集》。

②如明代陈洪绶的《烹茶图》,现藏(美)大都会美术馆,见海外藏中国绘画。此扇扇骨数量远超常数,扇子由左往右展开,前有假山叠成,后为远山重重,中间铺成密林,三角形草亭掩映其中。亭中烹茶论道,一派闲逸野趣。