“欣欣此生意,自尔为佳节”

——在中国艺术研究院院庆之际的回忆与随想

金 宁

中国艺术研究院

一

缘分往往就在那里,偶然发现、忽然意识到,会让人惊着。

我大致丈量过,若以鼓楼往南的地安门大街为中轴,东西对折,中央戏剧学院和中国艺术研究院的位置是重合的。20 世纪80年代初我在大街往东的中戏念书,毕业分配到大街往西的艺研院工作,在这京味儿浓厚的大街小巷转悠了二十几年。然后,2002年夏天艺研院搬到惠新北里甲一号,从我办公室东窗往外看,眼下是我的中学。再者,若以安苑路为中轴,南北对折,艺研院和我母亲所在的大学家属区也是重合的。我和艺研院,缘分不浅。

念书的时候,戏曲史是必修课,周贻白先生的书作教材,张庚、郭汉城前辈的著作也在熟读的范围。我由此知道艺研院,大概了解,这里是个家底厚、名家多、不急不躁的学术荟萃之地。第一次走进幽静的恭王府,院落环境同样带给我这种感觉。

当年中戏招生极少,隔四五年,全校才招二三十位学生。我是“文革”后文学专业的第二届。和一般的高考生不同,这里所有人都痴迷戏剧,目标明确且执着。历经好多年、考了好多次才得门而入者大有人在,进校时已是大龄。几百里挑一进来,全是不服输的主,憋了好些年的戏剧梦,渴望有舞台,把梦想实现,都有野心勃勃的“文艺范儿”,我也同样。至少,从未想到去一家研究单位或学术期刊工作。我毕业实习在北京人艺,跟在导演蓝天野身边打杂。人艺是我做过梦的地方,而我的同学们的优选去处,无非话剧院或电影厂、电视台。但临近毕业,谭霈生教授对我说:“你就去艺研院的《文艺研究》工作吧。”实在不知道,他为什么觉得我适合做编辑,只是听话,也赶着戏剧开始不景气,便应约去编辑部谈话。

中国艺术研究院原址——北京前海西街17 号恭王府院门(金宁 摄)

1987年夏天到来之前,我第一次进了前海西街17 号的恭王府。走过两道朱红漆的院门,迎面一座大殿和两棵银杏树,再左拐沿着长长的小夹道,见“后罩楼”,人称“九十九间半”。西侧飞檐下悬挂“宝约楼”牌匾,从这里上二楼,五六间屋子大小不一,正是编辑部。我特意起了大早过去,可满院子寂静无人。我无聊地读着窗户上糊的旧报纸,大约过了一个钟点才遇见一位老者,他告诉我,编辑部的人来得晚。我暗自欢喜:这里的日子应该懒散。殊不知,往后的工作真是如同上满了发条,周而复始,且越来越繁重无闲——这是我当时无论如何也想象不到的。

接待我的是林元、王波云,还有柏柳。三位领导一起盘问我,细节已然遗忘,只记得他们满脸热情,好像难得见到个年轻后生,显得兴奋。大约过了一个多月,王波云突然来函再次约我前往,我感觉气氛有些异样。他直接问我:“听说你要去人艺,是不是脚踩两只船?”我那时已经不想去人艺了,因为于是之院长打算给我的任务是替老演员整理文字,现在想来大约是“口述史”一类。这和我的梦想有些远,干脆放弃。于是慌忙和他解释,直白地说:“我特爱《文艺研究》。”他很欣喜,我也就踏实了。由此也注定,半辈子撂在这里。

我有些夸张,但没说假话。在我还对艺研院不甚了了的时候,就开始读《文艺研究》了。这份刊物在学校图书馆是抢手货,受关注的还有《读书》和此后停刊的《外国戏剧》。后来我就一直觉得,一份好杂志,的确是一个单位的招牌或名片。印象中,还有几种我们都看的刊物出自艺研院。一是《外国文艺资料》,好像不定期,但信息丰富,扩人眼界。二是《戏曲研究》,它刚复刊时似乎和《社会科学战线》合作。后者,我中学时就从家父那里取阅;前者,祝肇年教授要评点其中文章,我们自然没有不研读的道理,否则讨论起来搭不上话,麻烦。三是《艺文论集》,只见过一两本,辑录多刊文章,现在想来从中受过些启发,至少在评论写作上。顺带说,我至今保留着一沓“艺文论坛”的门票,几种颜色相区别。论坛我没参加过,但从中不难推想当年艺研院浓厚的学术气氛。再有是《美术史论》丛刊,刊名题字是美研所老所长朱丹的墨迹,它应该是后来的知名刊物《美术观察》的前身。文章比较有深度,大体上和《文艺研究》类似;此外,就是热闹非凡的《中国美术报》,我和那里的许多人有过密切交往,此事后表。学校图书馆还有《红楼梦学刊》,但我从未取阅,原因很简单,我那时还不读《红楼梦》。

《文艺研究》接纳了我,我做了编辑,除去20 世纪90年代的一小段时间(先是业余和同道搞“小剧场”,后又“外借”拍摄纪录片),没有离开过岗位,真是从一而终。同年由中戏来艺研院工作的有四位:三位毕业生加一位老师。毕业生除了我,还有同学李六乙和李芸。六乙才华出众,鬼精一般注定不会“安分”,梦想依旧撩人,不几年就调去人艺,很快成了“大导”。老师是田本相。田老师有学问、有见识,谈吐风趣幽默,戴鸭舌帽,貌似工厂老师傅或车间主任。除了我们编辑部的人,艺研院师长一辈中我自然和他最熟,他给我许多指点,对我也关心。如今,他故去了,我临界退休,不能不感慨,时间过得真快!

二

我所在的单位,大范围是艺研院,具体就是《文艺研究》编辑部。先说说编辑部。

从业三十多年,对《文艺研究》,我的确是其历史的亲历者、见证人。刊物自身的面貌和发展变化,我已另有文章表述,这里,只想回忆我刚工作时接触到的同事。虽仅限个人印象,但觉得记录下来,可为刊史、院史提供些值得索引的细节。

今昔对比,最大的不同还是人。首先是人数。我刚来时,编辑部人员众多,几个编辑室加上办公室和资料室,共计21 位。然后开始有陆续调离的、离退休的、任上故去的,虽然也在陆续加盟新人,但数量递减已成定局。刊物由双月刊改为月刊,页码更有增加,但人员至三四年前我主持工作时,正式在职者竟不过四五位,有些惨淡经营的味道,近期始获改善。其次是人员构成。如今的专业编辑,清一色名校博士毕业,学有专长,术有专攻,的确与当年大不相同。那时的编辑部,与我共事的诸位前辈先生、同辈学长,各色人等,来路有别、经历各异,容我一一道来。

我再次见到传奇般的林元,是在开编辑会议时。老林(当年大家习惯这样称呼。现在年轻人往上都叫“老师”,因为人人都是从学校直接过来的)是编辑界的老人。西南联大时创办《文聚》和《独立周报》,再历经《观察》到《新观察》,为代理总编或编委,写过小说和报告文学,还有作品被收进中学语文课本。我刚工作时,逢例会他都来参加,认真倾听,最后才讲话,语速缓慢,思路清晰。到中午散会,他便拄着拐杖往外走,行动更是迟缓,大概一顿午饭时间才走到院门口。1987年他亲往广西参加学术会议,回京即染病,终不起,转年去世。我负责料理全部后事,看他化作一缕青烟,是送他最后一程的人。老林一直被大家视为榜样,我更是受他精神的引领。王波云主编阅历丰富,干过文工团,做过文化界领导的秘书,创作诗歌,研究宋话本,是曲艺和说唱文学的行家。老王最后一次来编辑部,是我们筹划三十周年刊庆的时候。那天他谈笑风生,对刊物往事如数家珍,许多高级段子,众人听得津津有味。副主编有三位:柏柳、张潇华、姚振仁。柏柳电影专业出身,“文革”中在干校得一“清闲”岗位(看守油库),借机细读马列经典;也曾在文化部电影局参与传统戏和曲艺的抢救性拍摄,本属高层“内部观看”,也保存下珍贵的资料。他在主编任上至68 岁退休,作为创刊元老之一,对刊物感情极深。许多年里,每收到新刊,必先沐浴更衣再拆封览阅。过节我们去看他时,他说现在只翻看两本刊物,一是我们自己的,二是同在艺研院的《文艺理论与批评》。张潇华早年北大哲学系研究生毕业,在《文艺报》《人民电影》做编辑,《文艺研究》创刊数月后调来工作,早期不少重大理论选题是由他策划实施的。他有洁癖,出差住宿要在枕头上铺稿纸方可入眠。而工作中一丝不苟,与作者改稿细致入微。我一直觉得,干编辑就该有些洁癖。1992年他任上去世,年仅53 岁。和院领导商量相关安排时,柏柳带上我,亲见他动情动容,历陈战友的功劳苦劳,至伤心处,潸然泪下。老姚武大中文系毕业,广览群书、功底扎实,被业内公认学识渊博,言谈确有过人之处。不过他还更有怪异之处。比如,惧怕水果。不仅不吃,看见就害怕!老姚孝敬老母,单位发水果必定带回奉上。一次,他惊恐万状跑来,招呼我去救援,我以为王府中会有蛇蝎之类窜入,胆战心惊地随他去看,原来,不过是装了水果的黑皮包没有拉上拉锁。

1979年2月15、16日,中国艺术研究院美术研究所和《文艺研究》编辑部联合召开讽刺艺术座谈会,王朝闻、华君武、侯宝林、郭汉城、丁聪、毕克官、江有生、方成、常宝华、林元、沈季平、孙吴、柏柳、缪印堂、王乐天、艾克恩等出席。会议正值“文革”结束后文艺界拨乱反正刚刚开始的时候,因此在当时产生了巨大的影响。

沈季平是诗人、书法家,取笔名“闻山”,缘于西南联大读书时对闻一多老师的仰慕,他自己写于40年代的诗作《山,滚动了》非常有名。老沈为人坦率,一日来我屋巡视,见乱堆的书籍,直言大半根本不值一读,仅挑拣出一本说:“这本还可以。”他路见不平就要为民请命,无惧人微言轻。退休前一年入党,这是他一生的追求。吴祖望出身北大哲学系,冷幽默之人,成漫画大家。膝下无子嗣,和夫人生活不易也孤单,我便成他家常客,几乎隔两天就去,“蹭饭”兼帮忙料理事情,也一起聊天、听古典音乐。我一直珍藏他送我的黑胶唱片,有早期78转的“贝九”。杨志一清华外文系毕业,侗族人,“文革”前与老沈、老姚等都曾在《文艺报》工作。晚年一直在为民族文学奔走出力。老杨开朗热情,谈吐幽默,睿智且有亲和力。上班时见我,必高调招呼一声“哥们儿”,居然是标准的京腔。谭宁佑负责支部和办公室,党性强,待人严肃,重思想教育,常找我谈话,我要不进步就像是她的错。老谭的丈夫是延安“鲁艺”出身,退休后,她能有更多时间和老伴一起整理革命戏剧史料。汪易扬是典型的艺术家,早年上海美专毕业,多才多艺,风度翩翩,美术、音乐、舞蹈、戏剧均有涉猎,创狂草人物画,独具一格。孙吴军旅出身,作家,送我一本长篇小说《鏖战72 昼夜》,字里行间有硝烟味道,让你想象不出他念书时的教师中有俞平伯、顾随与陆宗达。曹颖也当过兵,先后在“一野”和西南军区,是文艺兵,天生平足,但行军时从不掉队。她曾在音乐出版社校对乐谱。我上班第一天先见到的是她,笑容可掬,温暖宜人。而我倒吃惊她的眼镜,镜片裂了粘着胶布,我坐实这里是清贫所在。那时编辑部有个不小的资料室,各类期刊齐全,过刊装订成册,她管理得井井有条。

1984年11月,在钱学森家中合影。左起:柏柳、袁振保、钱学森、林元、杨志一、王波云

1998年夏,老同事在恭王府内《文艺研究》理论编辑室商议刊庆活动。左起:沈继平(闻山)、袁振保、王波云、姚振仁、李香云、马肇元、柏柳(金宁 摄)

我以这么长的篇幅写下他们,是真心不想他们被遗忘。至少,他们的本职工作不该被遗忘。我常说编辑属于服务行业,这话有些玩笑。但凡服务于人者皆隐于人后,可谁又敢说《文艺研究》能有今天与他们无关?我怀想当年这些同事,难忘所感受的包容、所领受的教益、所获得的帮助。韦应物诗中有云:“相送情无限,沾襟比散丝。”我是能体会的。

三

然后,说说艺研院。我辈分低、资历浅,艺研院的大师们,要仰视才得见,和他们打交道还轮不到我。过节一起去看望老主编张庚和曾任副主编郭汉城二老,那也是许多年以后的事了。

不妨先说点儿闲话。院外的大学者我倒见过不少,盖因我也有那能跑能颠儿的岁月,被指派出差。刚工作不及一月,领导令我去南通参会,顺道赴上海、杭州和南京看望作者。大家纷纷交待我去见他们所熟识的,如伍蠡甫、王元化、蒋孔阳、陈白尘、陈瘦竹、钱仁康、桑桐诸公,还有当时尚属中青年的钱苑、余秋雨、毛时安、赵鑫珊、陈振濂、胡星亮诸位。其实他们和我们编辑之间关系很简单,君子之交、文章过往,也互相欣赏。那时联系事,靠写信和电话,为订正一个字,守着电话机等上一两个小时的长途是常事。若派人前往,亲递信函、交流选题或交换清样,算是很隆重了。编辑部也常有客访。某日来位老汉,提一塑料网兜,里面有通俗读物(《读者文摘》)一本和插着毛巾、牙具的搪瓷缸一只,使我联想到绿皮火车的硬座。他找的人不在,就写了便签要我转交,后面署名:高尔泰。

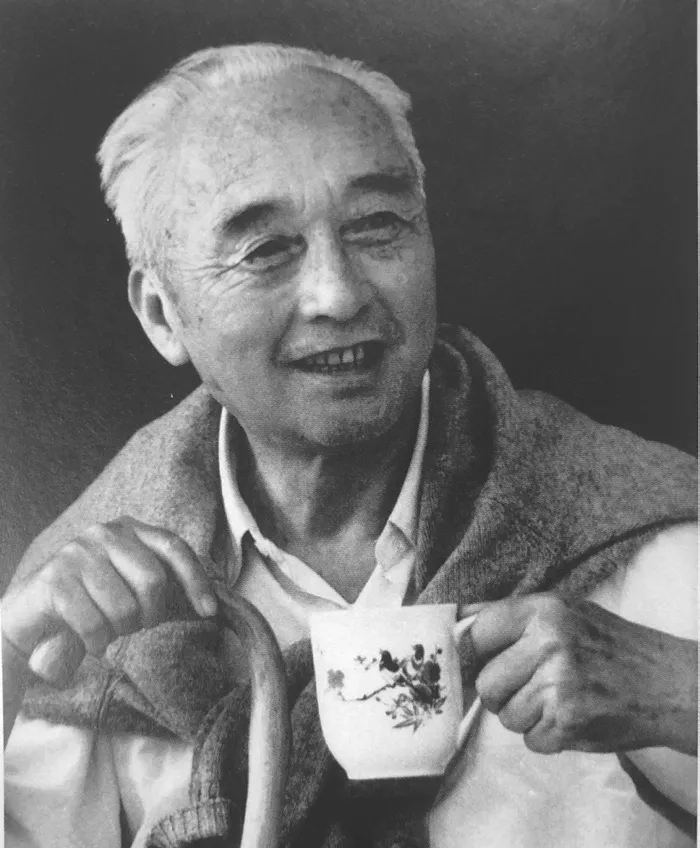

王朝闻先生(1986年4月,胡中全 摄)

闲话打住。要说当年艺研院的名家,我近距离接触过的,印象中只有王朝闻先生。一次编辑部在京郊召开学术会议,我的任务是一早从院里带车去小庄接朝闻老。进门时他正吃早饭,客气地招呼我一起,我推辞,便至书房观览藏书。正要动身,王蒙部长驾到。朝闻老说:“小同志,你先到旁边屋里稍候,我们说说话。”约半个钟点,部长大概是想看看居住环境,推门进来,我起身行礼。朝闻老肯定已和他说过,所以他就直接问我:“《文艺研究》的?是吴方那里。”我忙点头称诺。他说你们办得不错,还提到一篇文章,具体我忘了。部长走后,我陪朝闻老下楼上车出发。老人家一路上谈兴甚浓,讲的是戏曲种种,真佩服他的学问见识。清楚记得一句,他说:“你看那‘包龙图打坐在开封府’,一个‘府’字,气势全出!”朝闻老念“府”字发音是“fou”,用嘹亮高腔,似喷口,丹田气,嘴皮子带劲。我和司机先一惊,然后纷纷说:“是这样,是这样的!”多年后我还去过他家,窗前桌上摆着不少奇形怪状的石头,他指点评说,透着敏锐的感觉和智慧,身段如顽童般灵活,我从旁拍了一组照片。朝闻老是美学家也是雕塑家,当时我想,他已经没力气用刻刀、凿子了,只能沉醉在造物天工中。

恭王府院内,艺研院办公场所一景(金宁 摄)

我工作后很长一段时间住在恭王府,准确说就是睡在办公室。真正的恭王府居民是那些能够分到宿舍的员工和研究生们,住前院。但我不是,家在北京,单位不提供住处。要说恭王府,连带其周边的胡同游,如今也算是京城旅游的“网红打卡地”,当年却是个曲径通幽、书香四溢的安静处。竹影依依,古木参天,略显破旧的一个个院落,散布着学者们的工作间和艺研院各机构的办公室,出版社则运行在后花园中。我一直觉得这里有股仙气。我观察老鸦在外围巡游,却从不掠过王府的上空;我看成群的雀儿飞速穿梭在雕梁画栋间,很惊讶它们怎么就不会撞上什么呢?

在我办公室东侧,有一间灯光常亮至深夜,伏案的是勤奋的廖奔。他是艺研院最早用电脑的,还有针式打印机,一阵敲击键盘后听到吱吱声响,大概某篇完成。令他烦恼的是,因用电负荷而频频跳闸,没存盘的内容估计丢了,每到这时,他便站在长廊上长吁短叹,我猜他一定怀疑是我在用电炉。终有一日他忍无可忍,到我这里探个究竟,语气却还亲切柔和。我请他查看,他确认了我守规矩,也就无奈地同我闲聊,等电来。我的西边有间小屋,夹在编辑部几间办公室当中,是中国文化研究所。那时条件真简陋,所里常有驻访学者,就睡在那里。时间最长的是傅道彬,与我比邻而居、朝夕相处、其乐融融。他极善言谈,严肃与调侃快速切换。从《周易》、孔子到钱基博,高论迭出;他的老师张舜徽,我是经其演绎略知一二。后来还住过葛兆光,沉静寡言,故仅点头之交。同样不和我讲话的是所长刘梦溪,唯有一次,在楼梯上他拦住我问:“你是学戏剧的?”我说:“是。”他就说:“我太太也是学戏剧的。”之后,再也无话。《文艺研究》二十年、三十年刊庆时,道彬和刘先生分别写过文章,谈及和我们刊物的交道,有情有义。

80年代和我交往最多的还是《中国美术报》中人,比如栗宪庭、丁方、吴广耀等。报社集中着一批美术界的新锐和闯将,也聚拢了一拨包括后来落脚在圆明园的艺术家。许多日后的“天价”人物,当年是恭王府的常客。扎堆的时候,口中灌进的是绿瓶啤酒和廉价小菜,道出的是杜尚、博伊斯和里希特。当时住在附近胡同的老栗,家里也不宽敞,却人来人往,可用川流不息形容。话说一次我过去,见多人坐卧而老栗不在,我便留一纸条说事,匆忙中启头写成“老粟”。过几日见面讲起,他笑称无所谓,因为还有好多人留言,写的是“老票”。那时有一大套西方当代美术的幻灯片,是美研所或美术报搞的,稀罕之物。丁方给我一套,幻灯机是我从广耀那里接收的二手货,于是派上用场。夜晚常有一群艺术家聚在我办公室观看,人貌各异,但无不露出如饥似渴、心向往之的表情。这些物件如今还在,时时抚摸,心里念着“我的80年代”。

李泽厚后来对变化的知识界有所谓“淡出”与“凸显”之说,颇受争议。以我的感受,从20 世纪80年代开始,至少在艺研院的实践中,考究学问与探索思想一向是并重的。那时,艺研院在史论研究方面已形成不少重大成果,基础理论建设更受重视,许多空白得以填补。而另一方面,对实践的关注、对前卫的引领颇具中心色彩。或者说,艺研院的学问家展现出的是看家本领,在许多行当有独家、大家地位;同时不乏批评家,具有号召力,在若干前沿领域,若说“唯马首是瞻”,毫不为过。

实话说,我个人真正开始全面了解艺研院,还是在工作了十四年以后。

建院五十周年的时候,计划搞几项活动,其中之一,要印制一本图文并茂的院史“画传”。这个任务为何交给《文艺研究》,原因不详。大概是我们这里有编辑老手,或也与我有关:我除了编戏剧理论的稿件,已兼职美编十多年,设计和监督印制干得熟练。我知道,此事摊派到这里,注定是我的劳动。那时我用两台电脑工作:PC 处理文本,苹果Power Book G4 处理图片和组版。忙活了几个月,五十年的人事与成就,逐步清晰地落实到页面上。驱动我日夜加班加点的,是心中渐渐生出的自豪感。艺研院已成参天大树,我就以年轮图案做了各篇章首页上的装饰。

确立全本结构时,“大院”历史的厚重与现状的丰富就呈现出来。虽然现在回头看,那时还没有如今这些中心和创作机构,除了研究生教育、期刊出版、图书资料收藏外,以“专业+研究”而分的章节只有12 个,对应着12 个研究所;公开出版的期刊也只有11 种。和当年比起来,今天的艺研院确实壮大了许多;同时,从一些侧面(如“非遗”“文化发展战略”等中心的设立)也可以看出,在那之后到如今这二十年里,艺研院对新世纪文化发展的新需求有了更积极的呼应和更有效的作为。

当时的艺研院正面临新老交替,我为画册拍摄领导班子的合影就进行过两次。而最重要的,当然是历史资料与图片的搜集,这要依靠院内各机构,特别是家底殷实、为建院基础的“三大所”提供。我在戏研所找到了梅兰芳和研究生在一起、讲习班上程砚秋讲话、马少波指导课题、萧长华授课等照片,包括欧阳予倩、田汉、齐燕铭、周信芳、罗合如、张庚等在院活动的资料。此外还有珍藏的明代古籍刻本、清代堂鼓、同光十三绝横卷、1951年政务院所赠铭刻“推陈出新”红色大字的礼品等。把这些图片置入页面中,记载的是回忆与荣光。在音研所,一幅幅历史图片同样摆到我眼前:研谱的杨荫浏、抚琴的管平湖、倾听编钟的黄翔鹏、深入民间采风的简其华……所里也提供了许多藏品照片:新石器时代的土鼓、乾隆御制的海螺,还有笙、琵琶、火不思。犹记得我曾坐在电脑前一连几小时,小心翼翼地用路径工具勾勒着唐代古琴的边缘。这些珍宝我无缘得见真身,但放大观看琴身纹理与丝丝琴弦,那润泽的光彩已仿佛有乐音传扬。到了美研所,我方知晓他们不轻易示人的藏品:从明代院体花鸟画代表吕纪和有清一代界画推为第一的袁江的绢本工笔重彩,到虚谷、黄宾虹的册页;从张大千的扇面,到吴昌硕的篆书联、康有为的行书联,令人赞叹。所里的几代学人,以笔寻访古今,用脚探察民间,我见到的图片中就有王树村、谭树桐、王曼硕、毕克官、温廷宽等人行走的身影……

必须说到的是,偶然寓目的一幅照片令我如获至宝:1982年1月16日,艺研院首届研究生的毕业大合影。前排是导师,是名流大家,各学科一时之选,后两排中有他们培养的第一批硕士,各门精英,后来不负众望,在各自领域为中坚与栋梁。我想,一定要把它复制印刷出来,因为它令我感动,因为没有更广泛的传播就很可能遭丢弃!我知道,这是我当时难以简单搞定的技术活:原片为长卷且有残破,要分段扫描然后拼接,不仅要处理恰在脸部的接缝,还要修修补补。巨大的文件量,使我那仅百兆内存的电脑数次崩溃。最终,它以80 厘米的长度作为拉页装订在画册收尾处。我在下面特意写道:“……这是中国艺术研究、艺术教育最壮观的阵容……这是中国艺术研究院的骄傲,更是中国艺术理论界的骄傲!”

院庆当天早上,我在装订厂盯着画册最后打包,然后押车护送到人民大会堂的活动现场。我看到广场洒满金色阳光,我知道数月艰辛终告结束。听说,在后来的某场合,院领导大大赞赏了我的工作,遗憾的是我不在场,只是听说。

我写下点点滴滴的回忆,也算从个人视角给院史提供些“边角碎料”。如今,中国艺术研究院走过风雨七十年,这棵大树赫赫煌煌,天下扬名!当年的后生小子,三十几年工作于斯,不再年轻,还得“背靠大树好乘凉”,奉献剩余的心力。“道由白云尽,春与青溪长。”我祝福她行稳致远、青春永在,祝福她枝繁叶茂、硕果更丰,愿在心中为她唱一曲“生日快乐歌”!