从上博简《容成氏》篇看楚人的东方政治地理观

李 禹 阶,陈 昆

(1.四川大学 历史文化学院,四川 成都 610065;2.重庆师范大学 历史与社会学院,重庆 401331)

《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》公布后,其中《容成氏》篇中的“九州”地理观念异于《尚书·禹贡》(以下简称《禹贡》)《周礼·职方氏》(以下简称《职方》)《吕氏春秋·有始览》(以下简称《有始》)《尔雅·释地》等文献中的传统的“九州”政治地理观念,由此引发学界极大关注。《容成氏》篇文本的初创年代目前仍有多种解释。例如有学者认为该系统只是逐一论述某州“始可居”而没有提及创设或划分九州之事,推测这些州在禹治水前已存在[1];亦有学者认为《容成氏》九州系叙事而非制度,其成书时间应为两周之际或春秋前期[2];裘锡圭则认为《容成氏》篇写成时间在燕王哙禅让失败的事件之前,作者的时代大概早于孟子,最晚也应与孟子同时[3]32。但是作为出土文献的《容成氏》篇简牍的书写年代、国别属性则学者意见比较一致。即上博简整理者及相关研究机构所判断的用楚国文字书写的上博简应为战国晚期作品,“乃是楚国迁郢以前贵族墓中的随葬品”[4]2。由此,我们可将《容成氏》中的“九州”观视为战国楚人观念中的政治地理理念加以探讨,并通过联系楚国历史发展,研究楚系“九州”观背后所反映的楚人的政治地理与政治文化意识。

一、问题的提出

“九州”一词是学界在讨论古代中国早期国家建构、民族融合、社会整合等重大问题时不能回避的政治地理概念。20世纪以来,不少学者对于当时的“九州”观在打破政治上分散的诸侯国边界、寻求统一的历史意义方面有着较为一致的认识。如顾颉刚便认为九州乃是战国时势引起的区划土地的一种假设,这种假设是建立在当时全国即将统一的认识上的[5];周振鹤则认为九州的划分显示出了战国时期(人们)普遍向往统一的思想,所以将天下当为一个整体来进行区划[6]91。这些认识显然有着学术价值。实际上,战国割据局面下“九州”观念是一个超越本国疆域,将“天下”视为一个整体的地理系统而进行政治区划的一种“天下观”,它不仅是一种政治地理的推测,也是当时各国士人期望天下一统的政治文化意识。因此“九州”观与“天下观”,本质上是一种政治地理与政治文化观,也是当时士人从其身处的现实中对所能认知的以中原为中心的“空间”环境的一种构想,还是一种通过“空间”环境的构想而对政治、族群、社会等问题进行解释的观念集合体(1)对于“天下观”的定义,学界已有诸多成果。例如邢义田认为“天下观”其含义为“指人们对这个世界人群组织、关系和政治秩序的概念或想法,包含了方位观、层次观和文化观交织而成”,见:邢义田.从古代天下观看秦汉长城的象征意义[M]//天下一家:皇帝、官僚与社会,北京:中华书局, 2011:84-109;游逸飞在讨论周秦汉时期“天下观”问题时,将天下观定义为以“天下”为出发点的政治观念和心态。见:游逸飞.四方、天下、郡国——周秦汉天下观的变革与发展[D].台北:台湾大学,2009。。所以,探讨“九州”观念,不仅能深入了解和认识战国时人“天下观”的重要意义,也能拓展对战国时代各国政治地理与文化观的研究视野。

过去我们通常以《禹贡》《职方》等文献阐释战国时期的“天下”观与“九州”观。《禹贡》《职方》等文献的特征是以中原中心为视角,构成由内及外的完整的“天下”区划设置。而《容成氏》篇打破了我们惯常的关于“九州”的常识,给我们重新认识战国时期楚人的地理世界提供了材料支持。特别是《容成氏》篇的“九州”地理的新思想使我们有了不同于传统“九州”观的另一个参照文本,它不仅明确表现了战国人在政治观、历史观、地理观方面有着不同趋向的多样性,也向我们展示了中国先秦时期各国在地理构建思想上的价值取向。事实上,在中华文明起源中,曾经产生过诸多文明重心。这些文明重心遍及我国北方、黄河与长江流域,并有着辉煌的文化成就。但是现在我们看到的早期中华文明的历史,却主要是自黄帝、虞舜至三代的历史。而《容成氏》篇所反映的与《禹贡》《职方》等文献阐释的“九州”观颇有差异的政治地理观念,既对我们了解先秦时期位居南方的楚人的政治地理观念体系有着许多重要启示,也给我们进一步认识当时各国的“天下”观及所涉及的政治文化意识带来一定的学术价值。

《容成氏》篇的特征在于,它是以不同于中原列国的政治地理的“空间”观来看待“天下”区划设置及相关环境因素,并且通过叙述大禹治水的过程,间接地展现出一个非齐一性、非制度性的以地理规划为形式所表现的政治文化结构。一般而言,上古时代各国及族群有将本国、本族群所居之处视为政治地域中心的趋向。例如蒙文通在考证《山海经》地域时,提出上古各文化族群有视本族所居之地为中央的思想[7]35-66;邢义田认为古代中国人的天下观念是由中央和四方构成,而各个族群、国家显然存在不同的“中心”和“四方”[8]84-109;罗志田在讨论“天下观”或 “天下中国观”时,亦认为古人的天下观之所以详近略远,不仅是为地理知识的认知所限制,同时更多是一种对文化体系的界定和对既存政治秩序(即天命所归)的肯定[9]16。应该说,这些思想大多源于在上古或商周时期留下的传说或神话记载。而对于战国时代各诸侯国的“天下”“九州”观念的异说却甚为稀少,尤其是战国时代在江淮流域可见的传世性的异见别说更是少见。《容成氏》篇关于“九州”地理的阐释,却使我们见到了这么一种情况,它不仅与传统观念中的以中原为中心的“天下”“九州”及“五方”“五地”等观念相异,也与上古传说中以族群所居地为中心的地理概念不同。《容成氏》篇作为战国后期楚简属性的文本,既刻意回避了楚人的龙兴之地——江汉区域,也在“九州”观念中对于江河水泽的分布作了不同于《禹贡》等文献的解释。由此,笔者推断《容成氏》所表达的楚人“九州”系统,是基于当时楚人所面对的天下大势,作出的对楚人所认知的地理世界及此后有利于楚国发展战略方向的选择性描述结果。因此,通过探究《容成氏》中反映的楚人独特的“九州”观,可以使我们进一步了解古代华夏“天下观”由分到合的渐进过程。而其中以古代中国东方区域为主体的一种有别于中原中心的“东方趋向”,正是我们理解楚人这套地理观的关键。

关于《容成氏》对“九州”地理的相异阐释,已有学者加以注意。例如李零在整理《容成氏》篇时便已注意到“东方四州”的问题(2)李零在《容成氏》简文说明中曾将九个州名与五方进行了对应,“夹、徐、兢、莒在东,蓏州在北,荆、扬在南,豫州在中,雍州在西,异于《禹贡》等书”,惜未能深入探讨,见:马承源主编.上海博物馆藏战国楚竹书(二),上海:上海古籍出版社 2012:249。;周书灿根据《容成氏》九州至少有四州的州名、州域与今天的山东有关,以及莒州的格外存在,推断《容成氏》九州传说发生的地域最大可能在黄河下游的今山东一带[10]。但由于作者研究角度或研究内容的差异,对此问题目前还没有专门的深入研究,这不能不说是战国政治地理研究的一个遗憾。从《容成氏》简文看,它主要描绘了楚国传统核心区(江汉地区)以东的地理世界,其认知尺度主要是以楚人等居住的南方江、淮自然水系为标尺。并且由于其认知标尺的不同,《容成氏》通过对水系描述的地理空间,没有将“天下”观涵盖诸夏整体诸域,而显露出明显的以东方为主体的倾向。这是与《禹贡》《职方》中的包含水系、山川、土壤、物产等物质信息及涵盖华夏诸域的“空间”特征的认知尺度不同。笔者认为这种东方倾向有着特殊的意义。一般来说,古人对于政治文化及地理空间概念的视觉聚焦,往往和自身的有限地理知识与切身利益相关。而对于利益视角以外的区域,往往关注较少或其认知相对模糊。《容成氏》给我们的启示,表现了秦汉大一统帝国建立前华夏地域基于国别视野下的各种关于“九州”地理认知的差异,它反映了当时各个区域内不同国家、人民在天下、地理认识水平上的局限性以及各国所面临的现实的政治、经济、文化需要。这一点在过去的文献中是不多见的。

因此,要理解《容成氏》篇中楚人的“东方倾向”,最好是利用对其时间、属地两大特性的把握,将其视为楚人思想中的独特视觉置于楚国发展的特定时空的语境中去考察。这样便为我们理解战国时代各国“九州”观念的多样性提供了新的维度。同时考虑到楚国作为身处诸夏、蛮夷间过渡地带中具有“夷”“夏”双重特质的南方国家,《容成氏》篇中对楚人“九州”观念的记录,可以反映楚人在“中心—边缘”“蛮夷—华夏”环境下对自身族群的国家战略、族群身份认同、价值判断等重大问题的认知。所以,依据《容成氏》描述的九州系统与出土、传世文献互证,从楚人地理观念角度来解读楚人的“九州”观念,是十分有意义的。

二、《容成氏》“九州”观的空间框架

《容成氏》篇公布后,一些学者在简文整理者基础上对文本进行了较为深入地研究,同时亦对其中描述的“九州”中的一些州名、州域亦作了不同的解读(3)例如陈伟将“蓏”字释读为“藕”字,见:陈伟.竹书《容成氏》所见的九州[J].中国史研究,2003(3):41-48;晏昌贵认为简文夹州应释为冀州,见:晏昌贵.《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》中《容成氏》九州柬释[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2004(4):503-506;易德生认为简文夹州应释为冀州,徐应为兖州,莒州为徐州,蓏州为幽州,见:易德生.上博楚简《容成氏》九州刍议[J].江汉论坛,2006(5):106-108。。但是对于《容成氏》篇中关于地理、水系的总体走向与“九州”空间框架的构建关系以及简文具有的楚人政治地理思想的属性问题目前研究较少,而这两点正是解读《容成氏》九州观的关键因素。因此,对《容成氏》篇所涉及的河流及其空间区域,即楚人地理认识中重点关注的区域进行探讨,可以使我们进一步了解楚人的政治地理认知。

从整体上看,简文对“九州”进行叙述的过程实际上已经暗示了整体空间架构下部分州与州之间存在组合关系,其表现形式是将九个州通过文本段落的语句组合表现出来。作者在叙述九个州时并非以九个独立的、前后依次排列的单句作陈述,而是在各州排列中插入了分组、聚合的关系,使文本上的表述具有一定的层次性特征。整理者将简文叙及的九州部分断为六个句子,这六个句子可以理解为作者有意识划分的六个部分。如下所示:

3.“禹乃通蒌与汤,东注之海,于是乎蓏州始可处也。”

5.“禹乃通伊、洛,井里廛、涧,东注之河,于是乎(豫)州始可处也。”

按照这样断句,或一句话对应一州,或一句话对应两州,形成了六个并列存在的小集合。在第一层级中的夹州、徐州和第二层级中的兢州、莒州,它们都是两州并列出现在一个独立句子中,并共同对应该句前面所列出的水系;而在第三层级中,蓏州却是单独出现并对应蒌、汤二水。这种书写应是暗含了创作者的叙述逻辑。我们可以按照这种结构可以将九州分为六个组,如下表所示。

表1 《容成氏》中水系、州名叙述顺序分组表

简文将九州以六个组合的叙述顺序呈现,是与同时期中原产生的几套九州体系截然不同的特征。中原系《禹贡》《职方》等都是先将九州按照诸如方位、地理参照物、对应政治体等标准前后排列,再依次按照从第1个州到第9个州的顺序分别加以叙述,整体叙述排列是以九个独立的且相互并列的句子完成。例如在《职方》中是以空间方位为先导,“东南曰扬州……正南曰荆州……”,然后分别提及各州的名山、湖泽、物产、男女比例等信息;在《禹贡》中是以山岳、河流来确定州域,然后分别论述了各州的土壤、赋税、贡道等情况;在《吕氏春秋》中是先以方位、地理参照物确定各州空间范围,然后又一一对应各自区域内的政治体,“河、汉之间为豫州,周也。两河之间为冀州,晋也……”[12]278。因此至少从文本角度来看,上述三套中原的九州区划在整体上是不存在或不能直接反映出各州之间存在某种组合关系。这说明我们在考虑《容成氏》篇九州时应注意到楚人在以“州”为单位区划整体天下时,区域与区域之间是具有一定的排列组合规律。而要深究这种排列组合关系,仅凭州名的组合关系进行判断是不够精确的,必须要有可靠的地理参照物。从本质上来说,州名是作为人为设定的概念而存在的,而概念本身所具有的内涵及外延又是与创作者的态度立场、知识背景、目的等紧密联系的。以往学者在研究《容成氏》篇九州时,采用的主要方法便是通过文字考释确定相应的州名,再凭借得出的州名及各自对应的水系与包括其他九州系统在内的传世文献记载进行比附。应该说,这种方法是有一定效果的。但是,《容成氏》既然同《禹贡》《职方》《有始》等一样都借用了自然地理标识(水系)作为州域确定的依据,相较于作为概念而没有实指的州名,我们完全可以通过有较为稳定地理位置指向的水系来考察各州具体的州域,从而对整个楚人《容成氏》中的地理空间框架进行精确把握。简文具体水系地望如下所述。

1.明都、九河

明都又作孟诸、望诸、盟诸等,是位于今商丘东北、单县西南的一个先秦时期著名的大泽,《尔雅·释地》称其为天下十薮之一,频见于《左传》《禹贡》《职方》《尔雅》等典籍中。在目前所见战国时人的“九州”观中,明都泽归属州域存在二个不同版本:在《禹贡》中归入豫州,《职方》中归入青州。但是,在《容成氏》中明都泽与九河一并作为夹州、徐州对应水系。明都泽是当时一个非常重要的地理标识,其重要性主要表现在它的政治归属上。明都泽所在区域先秦时期长期为宋国所有,且可作为后者的地理象征,史料中频频可见两者的对应关系,“宋有孟诸”[13]191,“宋之孟诸”[12]280。宋国虽然在先秦时期实力不如传统齐、晋、楚等威震天下的强国,却仍然是时人眼中不可忽视的区域性政权,在战国后期为齐灭亡前仍有“五千乘之劲宋”[14]1099之称,甚至汉代人在星野与地域的结合划分中也认为“宋虽灭,本大国,故自为分野”[15]1664。故而在先秦地理文献中,明都泽及其代表的宋国(地)在当时各个九州系统中都是不容易被忽视的,只能进行归属上的调整。另外还需要注意的是,在《容成氏》中存在州名与水系间2∶2、2∶1、1∶2,甚至4∶1的不同比例,但是每个层级中的水系都存在相邻且相互之间可以直接或间接贯通的地理关系。简文将明都泽与“九河”并列对应二州,说明作者是考虑到当时两者在水道上应是可以互通的。这从《墨子》中也可以得到印证:“防孟诸之泽,洒为九浍,以楗东土之水,以利冀州之民。”[16]160而明都要实现与黄河下游流域内的“九河”贯通,有两个选择:首先,在战国中前期可以借助流经明都泽的丹水,东向与泗水汇流,再通过泗水北上穿越荷水与济水、黄河实现水路贯通;其次,在战国中后期特别是“鸿沟”水系建成后,从明都泽出发,可以直接通过丹水上溯至魏国都城大梁附近,再接入黄河[17]24-25,33-34(5)另《水经注》“汳水”条:“故汳兼丹水之称。河泲水断,汳承水旃然而东,自王贲灌大梁,水出县南,而不迳其北”,说明沿丹水可至大梁,见:郦道元著,陈桥驿校证.水经注校证[M].北京:中华书局,2007:555。。因此在考虑明都泽的具体地理指向时,应同时考虑承担着连接九河和明都泽的中介丹水、泗水。这两个水域不仅存在交通线路上的贯通关系,也是先秦时期宋国疆域所及。

“九河”一般被认为是黄河下游存在过的多条河流总称,先秦时期在黄河下游实际上存在过两个“九河”系统:一处是位于《禹贡》兖州境内的“九河”,“济、河惟兖州。九河既道,雷夏既泽,灉、沮会同”;第二处应是位于同篇冀州中的“九河”,“导河积石,至于龙门;南至于华阴,东至于厎柱,又东至于孟津,东过洛汭,至于大伾;北过降水,至于大陆;又北播为九河,同为逆河,入于海”[18]139-140,160-162。当时黄河在流经宿胥口后下游存在三条主河道,两个九河系统的出现很可能对应了战国中期黄河筑堤以前黄河下游流道极不稳定的事实。有研究表明:《尔雅》所释九河,实际乃属《禹贡》兖州之九河,地域在今高唐、黄骅、利津三角区内;《禹贡》中的冀州九河,地域在今深县、黄骅、天津、容城之间[19]。再联系简文中,夹州、徐州的北界应为下文即将提到、域内含有涞水(或滱水)和易水的蓏州。这样《容成氏》“九河”空间范围应与《禹贡》中兖州、冀州境内的两个九河流经区都有一定的重叠关系。综合考虑,《容成氏》中的“九河”基本囊括了黄河下游三条主河道东部支流所流经的华北平原东部地区,南界为明都泽,北界为易水、涞水(或滱水)区域,对应了《禹贡》中的冀州东部靠海区域和兖州区域。

2.蒌与汤

“禹乃通蒌与汤,东注之海,于是乎蓏州始可处也”,简文将二水并立,共同作为蓏州一州的水系标识,这是比较特殊的。“蒌”与“汤”二水,前者主要存在“滱水”和“涞水”的争议(6)另有“蒌”为“溇水”之说,即滹沱水支流。晏昌贵:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》中《容成氏》九州柬释[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2004(4):503-506.,而后者为易水几无争议,三者都发源于太行山脉北部地区。根据《中国历史地图集》可见,三者南北顺序为涞水居北、易水居中、滱水居南,且即便是涞水与滱水之间的地理距离也较近。因此无论“蒌水”究竟指代“滱水”或是“涞水”,我们都可以根据三条河流(特别是易水)大致判断出蓏州位置,即华北平原北部、太行山脉东北部区域。联系当时列国割据局势来看,不仅中山国位于此区域,燕国疆域也“南有滹沱、易水”[20]2243,且燕国下都正是在易水附近,说明蓏州容纳了部分燕国核心区。燕国不仅与楚国地理空间相隔甚远,甚至在较长时间内不为中原注目,“燕(北)[外]迫蛮貉,内措齐、晋,崎岖彊国之间,最为弱小,几灭者数矣”[20]1561-1562,因此战国时期几套“九州”体系对燕国(燕地)的重视程度是存在差异的。《职方》和《有始》都能较为完整地容纳燕地,两者区别在于:前者是凭借叙述幽州、并州域内河流、山川时,间接涵盖了战国时燕国范围,甚至提到了位于辽东的“医无闾”山[21]2672;后者则直接说“北方为幽州,燕也”[12]278,以政治体而不提自然参照物实现对燕地的囊括。《禹贡》中与燕地相关的州为冀州,其北界为“常、卫既从,大陆既为……夹右碣石,入于海”,其中“常”“卫”分别为滱水、滹沱支流,“《集解》郑玄曰:‘《地理志》恒水出恒山,卫水在灵寿,大陆泽在巨鹿’。《索隐》:‘此文改恒山、恒水皆作常,避汉文帝讳故也。常水出常山上曲阳县,东入滱水。卫水出常山灵寿县,东入虖池。’”[20]52-54(7)引文中关于“碣石”的位置一直存有争议,不过从《禹贡》篇中提到的2处碣石史料来看,即“太行、恒山至于碣石”“夹右碣石,入于海”,大致也应在滱水、滹沱、黄河下游河道范围内,对结果影响不大。从上述解释来看,详细可考的冀州北界地望在黄河下游只能达到燕国下都所在易水区域以南的滱水、滹沱水流域,以及黄河河道流经区。对燕地的容纳程度虽与《容成氏》一样都不太完整,但是就囊括燕国的核心区域来说,容纳易水流域的《容成氏》相较《禹贡》更丰富一些。考虑到《容成氏》作者背景是与燕地相隔甚远的楚国人,说明《容成氏》是汇集当时天下特别是东方区域内主要政治体所在地的地理知识后制作的较为完整的政治地理观。

3.三江五湖

“通三江五湖,东注之海,于是乎荆州、扬州始可处也”,简文将一个水系同时配属简文中的荆州、扬州,这是非常特殊的。先秦时“三江五湖”一般被认为是指位于长江下游的吴越地区(8)“三江”“五湖”的具体指向历史上说法较多,差异产生的主要原因是古人对历史时期太湖的形成及周边水系存在的动态演变规律把握不足从而造成的。先秦时期“五湖”主要指代太湖及周边湖泊,而“三江”则应参照《汉书·地理志》中记载的三江,亦即《尚书·禹贡》中的三江。见:张可辉.太湖异名考[J].兰州大学学报(社会科学版),2006(3):45-49;王建革.太湖形成与《汉书·地理志》三江[J]. 历史地理,2014(1):44-55。,《史记》中记载“于吴,则通渠三江、五湖”。《集解》引韦昭曰:“五湖,湖名耳,实一湖,今太湖是也,在吴西南。”《索隐》:“三江,按《地理志》北江从会稽毗陵县北东入海,中江从丹阳芜湖县东北至会稽阳羡县东入海,南江从会稽吴县南东入海。”[20]1407在《禹贡》《职方》中,“三江五湖”同为扬州一州所辖。《职方》“东南曰扬州……其薮曰具区(太湖),其川三江,其浸五湖”,具区即太湖[22]500;《禹贡》“三江既入,震泽致定”,“《集解》‘孔安国曰:震泽,吴南太湖名。言三江已入,致定为震泽。’《索隐》‘震,一作振。《地理志》会稽吴县故周泰伯所封国,具区在其西,古文以为震泽’”,“震泽”亦太湖的一部分[20]58-59。而《容成氏》中却在“三江五湖”区域内划分出扬、荆二州,这点也与楚人长期在南方的经略有密切联系。“三江五湖”区域大约在与简文书写时间接近的楚威王、楚怀王时期成为楚境,因此简文作者对于长江下游的吴越地区的熟悉程度相较于《禹贡》《职方》等中原地理文献更高,划分也更为细致。

4.其余水系

简文中,兢州、莒州对应的淮水与沂水,豫州对应的伊、洛、廛、涧四水,雍州对应的泾水与渭水,都具有非常明了的指向,本文将不再赘述其地望。这些河流也出现在同时期《职方》《禹贡》等文献中,但是在州域的归属划分中存在不同。例如淮水、沂水在《职方》中为青州境所纳(“其川淮泗,其浸沂沭”),而在《禹贡》中则为徐州所辖(“淮、沂其乂”);伊、洛、瀍、涧四水,《禹贡》中为豫州所纳,而《职方》中对应的豫州境内只提到其中的洛水(“其川荧雒”);泾水、渭水同为《禹贡》《职方》中雍州所纳,《容成氏》篇也依据二水设立了一州,这也是三套九州观在水系与州域组合上出现的少有相一致的情况。但是值得注意的是,《容成氏》在叙述泾、渭二水流向时是存有错误的。简文中提到的同为注入黄河的河流,“豫州”所含伊、洛、瀍、涧四条河流东入黄河(实际应为东北方向)的记载大体是与传统地理文献符合的,而“雍州”所纳泾水与渭水北入黄河的记载却是与事实背离的错误认知。从河流流向来看,两水流入黄河前先合为一水。其中泾水为自西北至东南流向并汇入渭水,“泾谷之山,泾水出焉,东南流注于渭”,而发源于西部的渭水汇合泾水等河流后“东流注于河”[23]61、64,而非《容成氏》中记载的北入黄河。这个错误认知反映了当时楚人对东方区域水系的重视而对西北区域内水系的陌生,这是值得注意的。

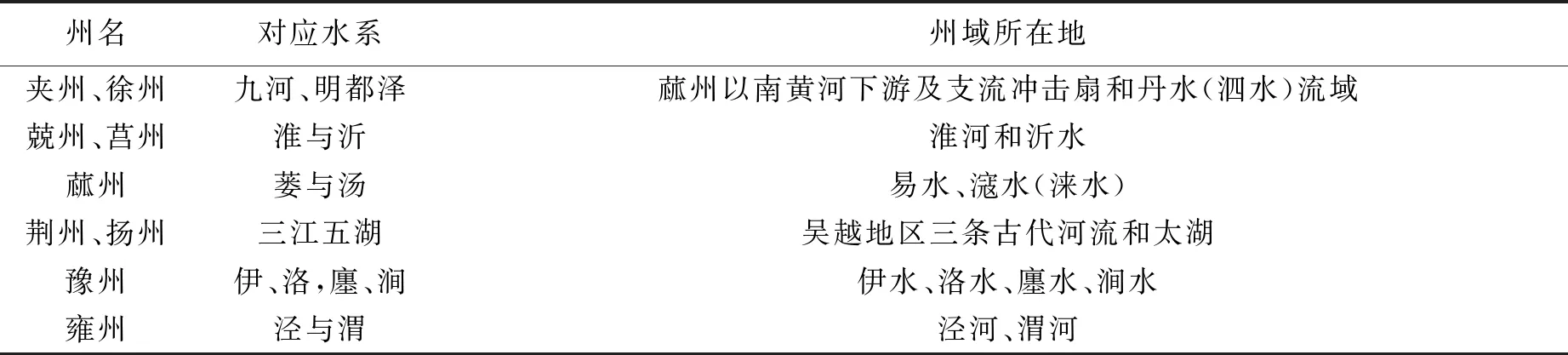

综上所述,可以绘制出下列表格:

表2 依据《容成氏》对应的水系位置推断出的州域范围表

《容成氏》中东方州数远大于西方,不仅造成了地理空间框架中东方的权重远大于西方,而且在“太行山——桐柏山”分界线以西甚至没有囊括入楚国的江汉核心区,而江汉地区不仅为同时期其他九州系统容纳并且都冠以荆州作为该区域命名。这说明楚人所作《容成氏》篇是对于本国疆域外天下形势做出的带有一定目的的记载,要对这种目的进行解读应联系楚人观念中如何认识楚地与九州之间的关系并置于战国后期楚国面对的列国形势中进行讨论。

三、《容成氏》“九州”观的解读

尽管《容成氏》在九州叙述中详尽东方而忽略西方是个显著的特点,但是单从这一点也不能完整解读《容成氏》九州观的特殊含义。毕竟即使是中原人创作的《禹贡》在对中原人所熟知的黄河流域附近进行州域区划时,也存在一定东方偏向特征,“西边梁、雍面积广大,分画粗略,而东方的兖、青、徐、豫则窄小密集,分辨仔细。州的发育东方胜于西方”[24]217。《容成氏》东西不均衡州域划分的整体框架只是一个表征,背后还隐藏着这种政治地理观蕴含的楚人独特的思想文化以及创作《容成氏》篇时的政治观念两个问题。要解决这两个问题,可以从两方面入手:第一,简文存在楚国传统的核心区是被作者有意排除在“九州”之外的事实,这是非常特殊的;第二,这种重视东方的九州框架与楚国政治历史之间的关系。两者结合才是解开《容成氏》表达的楚人独特九州观的重要支撑。

(一)楚国核心区的缺失问题

在楚国东迁陈以前,楚国的传统核心区主要是指方城以内的南阳盆地及江汉平原,特别是后者曾长期作为楚都所在,而这两个区域基本可以被排除在《容成氏》叙及的九州水系范围之外。这个问题牵涉如何解读楚人九州观问题,因此必须先予解决。而在其他九州系统中都实现了对包括本国在内的列国政治形势空间的较为完整覆盖,自然不存在这个问题。日本学者平势隆郎的研究颇有启发意义,他依据简文在叙述完各州水系后写道“禹乃从汉以南为名谷五百,从汉以北为名谷五百”,认为“汉”指“汉水”,这句话说明汉水流域是整片地理描述突出的特殊区域[25]185。也就是说,楚人并非未将自己族群核心区域忽略掉,而是将本族群所在地区置于与“九州”并列的地位,“天下”由楚地和中原九州组成。这种组合虽然不同于中原九州观,却颇为符合游离于中原边缘的楚人的价值取向。

“九州”的起源应是中原地区的产物,该词最早也是在春秋时期中原地区史料中出现,《左传·襄公四年》中有“芒芒禹迹,画为九州”[26]938,出土叔尸镈上有“咸有九州,处禹之都”[27]252,285.6b-7。“九州”在一定程度是中原意识的反映,但这种意识并不一定为与中原存在血缘、文化差异的族群完整接受,这种情况结合楚国的历史可以提供答案。楚国并非一直是为中原诸夏接受的国家,在政治上频繁参与中原事务的同时却在文化上长期被中原人以蛮夷相视,“昔成王盟诸侯于岐阳,楚为荆蛮,置茅蕝,设望表,与鲜卑守燎,故不与盟”[28]466,甚至在汉代还有“秦、楚、吴、越,夷狄也”[20]1344的记载。《史记·楚世家》记载楚人祖先世系时说“或在中国,或在蛮夷,弗能纪其世”[20]1690,说明在中原人知识体系中,楚人既有与中原联系的一面,也有浓厚的蛮夷因素,这种写照也可作为楚人与中原政治关系的反映。早期熊渠便曾以“我蛮夷也,不与中国之号谥”[20]1692为理由公然称王,挑战中原以周天子为核心的政治秩序。即便是春秋以来楚国长期参与中原争霸、会盟等事务,与中原的政治经济势力碰撞相当频繁,但是其国土组成还是多取自中原视角之外的“南国”及其更遥远的南方。西周金文中常出现“南土”“南国”,其各自的含义也不尽相同。据朱凤瀚考证:“南土”是周王国南方的国土,在其南部边域地区设有“侯”之类具有军事防卫职能的长官。“南国”则更在其南,大致在今淮水流域、南阳盆地南部与汉淮间平原一带[29]。这些都提醒我们在考虑楚人与中原的关系时特别是政治、文化关系,既要看到两者相互联系的一面,也要注意到楚国的国家发展选择同时存在融入中原政治、礼乐文化与经营中原之外的南方地区这两条可并行的选项。从这个角度来看,《容成氏》中,作者将中原区域划分为九州,而将本国所在区域独立于九州之外,符合楚人作为当时处于中心—边缘、诸夏—蛮夷间过渡地带的族群自身所携带的独特身份认同与文化认同。

(二)《容成氏》九州空间与楚东迁前历史形势

前面已论述在楚人《容成氏》表达的观念中,楚国(地)是独立于“九州”之外,那么对于中原以水系区划的逻辑是什么,或许应结合“九州”一词所富含的政治含义去理解。九州在某种程度上反映、象征着天下统一的意志,列入九州的区域也是一个政治体在进行对外政治、军事、经济等战略时的具体空间指向,我们可以结合当时也就是战国后期楚国东迁前的历史予以管窥。从战国后期列国疆域来看,《容成氏》篇“九州”系统尽管在地理空间架构上呈现出不完整态势,但是依据其中水系位置与当时列国以都城为代表的核心区来看,简文基本能容纳当时天下主要的政治体。例如易水附近的燕,洛水附近的周,泾、渭二水附近的秦,丹水(明都)、泗水流域的魏国、鲁国、宋、“泗上十二诸侯”(9)据蒙文通研究,“泗上十二诸侯”泛指淮泗区域内诸附庸小国,固不能拘于十二国之数。小国以泗上为多,故每言泗上十二诸侯,然亦不限于泗上也,见:蒙文通.越史丛考[M].北京:人民出版社,1983:136。,三江五湖区域内的越国,等等。

从简文叙述来看,在东、西地理空间不均衡划分下,楚人观念中的“东方世界”还可以依据楚人的历史活动做出进一步划分。春秋战国时期楚国势力在中原的经略基本未越过黄河,以黄河为线可以将简文东方区域再细分为北、南两部分,北、南水系呈现2∶4的比例,南方区域大于北方区域。由此我们可以断定:突出黄河以南的明都泽(丹水)、沂、淮、泗、三江五湖是简文“九州”东西划分不均衡的地理聚焦的更进一步的倾向,即莒、徐、扬、荆、兢五州区域,此部分也是战国时与楚国疆域直接接壤的地区。淮、泗、沂流域从春秋时期开始频繁出现楚人踪迹,同时楚人在地理观念中常将这片区域以“东国”相称[30]5-6,表明了楚国在这片广阔区域的进取。从楚人地望祭祀也可例证这种疆域取向,春秋时期“三代命祀,祭不越望。江、汉、雎、漳,楚之望也”[26]1636,而后“是时越已灭吴而不能正江、淮北;楚东侵,广地至泗上”[20]1719,最终在战国中前期淮河成为楚人新的地望祭祀对象:“及江、汉、沮、漳,延至于瀤(淮),是日就祷楚先老童、祝。”[31]197《容成氏》书写时间为战国后期楚国东迁之前,最有可能为楚怀王、顷襄王时期,这段时期应该说是楚国投入对东方区域土地占领最有力度的时期。

战国中期以来楚国在东方江淮地区的发展成效显著,一方面有着自春秋以来在该地的长期经营作为基础,另一方面当时楚国传统北方边界的不断南移、国土南北距离的压缩也在一定程度上突出了楚国东部边界不断东移的趋势特征。丹淅之战、蓝田之战、垂沙之战等重大战役后,楚国江汉核心区北部的诸如方城、南阳盆地等逐渐失陷于秦、韩、魏,北部边界线不断南移。而在楚国东方的淮泗、长江下游地区主要分布着一些小国,对楚国东部边界威胁较小。“孝公元年,河山以东强国六,与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之间小国十余”[20]202,即便是东方颇具实力的越国,相比衰弱的楚国也是“越乱而楚治也”[14]505。从楚怀王时期开始,楚国在东方区域的经略已成为楚国疆域开拓的主要来源。《新书》中记载“楚怀王心矜好高人,无道而欲有伯王之号,铸金以象诸侯人君,令大国之王编而先马,梁王御,宋王骖乘,周、召毕陈,滕、薛、卫、中山之君,皆象使随而趋”,其中据点校者研究“召”应指燕召公所封燕国[32]249、258(10)“周、召毕陈,滕、薛、卫、中山之君”一句是由点校本中“周召毕陈滕薛卫中山之君”一句重新断句而来。点校者将此句中“毕陈”二字判为“毕”“陈”两国(注释78),并将二者与前后所举列国并列,这是值得商榷的。首先,从当时列国形势来看,“毕”“陈”两国是不存在的;其次,“毕陈”一词也在先秦史书中偶尔可见,表示一种服侍行为。因此在这段史料中,“毕陈”应该非指国家。,说明楚怀王有征服上述国家的野心。值得注意的是,这里面提到的国家都能放置在《容成氏》中的水系附近:周在洛、伊水系所在豫州;梁王即魏王,都城大梁与宋国都城同在明都泽所属的丹水区域;滕、薛两国属于泗水区域,与名都泽所在丹水可连接;卫国处于济水、黄河之间,《禹贡》《有始》中为兖州地,此区域同九河关系密切;中山与燕国则在易水流域附近。这说明《容成氏》区域的划定是与楚国对外战略导向是有密切联系的。在《史记》《战国策》等史料中,则主要记载了楚怀王在《容成氏》中淮水、三江五湖区域的攻略。因此,我们看到楚怀王即便是在秦国接连攻楚的危急局面下,仍顶着大臣“王虽东取地于越,不足以刷耻”[20]1726的批评,承受“尝与吴(越)人战,五战而三胜,阵卒尽矣”[20]2291的巨大代价,取得了“故楚南塞厉门而郡江东”[20]2318的成果。这种转向也为秦国注意,于是便有张仪说楚王“举宋而东指,则泗上十二诸侯尽王之有也”[20]2292,劝楚国将注意力转向东方。到顷襄王时期,楚国在东方的发展重心逐步转移到丹水、泗水、沂水流域。不仅与魏国争夺故宋国所在丹水流域,也在泗水流域内取得了极大成果。东迁后的楚国在不到九年内,相继灭掉郯、邳、小邾、邾(邹)、费、鲁六国,短时间内灭国之多这在楚国历史上也是空前绝后的[33]8,说明楚国对夺取该区域的图谋、准备已久。

综上所述,《容成氏》篇在“东西不均衡”的地理框架下,做出的州域划分是与楚国自春秋时期以来对外经略的战略保持一致的。它是以现实的国家政治、经济、军事条件为依据从而主动选择的最优国家发展路线,因此简文中东方州域大于西方以及东方州域中黄河、泰山以南区域最为详细是两个显著的特征。从战国后期历史来看,楚人也依照《容成氏》设计的政治地理蓝图,逐步实现了对简文提到的东方淮、泗、丹、沂、三江五湖流域占领,楚地的概念因此也发生了转换,从战国时期以江汉平原为核心的“楚国之楚”转变成秦末汉初的社会观念中以淮泗区域为中心的“三楚之楚”[34]。

四、结 论

《容成氏》篇的九州观反映出楚人的一种基于现实政治利益的“天下”观,这个“天下”观的核心即是其“东方趋向”,即在政治地理观念中突出了位于楚地(江汉平原)以东、黄河以南的先贤踏足过的广阔地域。这其中既反映出了楚人思想观念中“楚地”与“天下九州”的并列关系,也延续了楚人自春秋以来对外开拓发展地理空间的“东向”趋势和对中国东方区域的政治地理认知,以及楚国向东方发展的国家战略转变。

《容成氏》篇的“九州”具有“东方倾向”这一特点,我们从楚人历史、文化、现实利益中可以明显看出,这是楚人在长期实践后选择的一条游离于传统诸夏地理空间之外的国家发展路径,而这种发展路径从观念上看,它更加注重自己开疆拓土的箭头趋向,而与北方各诸侯国士人对天下的完整视野是有差距的,具有对当时内陆政治体发展的短视与狭隘特征。但是这种东方趋向,却使楚人将眼光紧盯着东方江淮流域,它使楚人满足于传统诸夏以南疆土的获取,难以形成覆盖诸夏整体疆域的全局观及相应的天下经营战略。即使在某些时候有着北上争锋的趋势,但是在受到挫折后便退出与中原诸侯国的争斗,而满足于在东方、南方的发展。所以,正是这种传统的政治地理观念,使楚简《容成氏》在广域天下的地理结构上存在严重的东方趋向,而缺乏像《禹贡》等书一样的广域天下视野。它充分表现了华夏民族的发展,在其政治与文化、地理认同中,并非直线式发展的,而有着一个曲折往返的前进过程。