基于改进生态足迹模型的云南省耕地可持续利用研究*

苏娇萍,李智国

(云南财经大学 城市与环境学院,云南 昆明 650221)

耕地是人类赖以生存和发展的关键资源。然而,快速城镇化、工业化进程及其一些不合理的土地利用方式,导致区域人地矛盾日益突出,耕地可持续利用面临极大压力。生态足迹是衡量资源环境可持续利用的重要指标,是指能够维持人类活动所需资源及其消纳废弃物而具有生物生产能力的地域空间[1]。自1992 年REES[2]提出生态足迹概念以来,其理论和方法被广泛应用于资源可持续利用评价[3]、生态安全评价[4]、资源环境承载力[5]、生态足迹与经济发展关系[6]等领域。其研究范围涵盖各个领域,形成了相对完整的理论方法体系。基于生态足迹理论的耕地可持续利用研究近年来成果主要包括:(1) 通过定量化核算耕地生态足迹及耕地生态承载力,以表征耕地可持续利用状况[7];(2) 合理调整均衡因子和产量因子[8];(3) 将生态足迹模型与能值理论和生态服务价值理论相结合[9-10]。随着生态足迹理论研究的不断深入,定量测度生态足迹与社会经济之间的作用机制及其影响因素已成为现阶段研究的焦点之一,其研究方法主要涉及普通回归分析法[11]。为了解决多重共线问题而出现伪回归现象,岭回归分析法[12]和偏最小二乘回归[13](partial least-squares,PLS)得到了广泛应用。总体上看,当前研究主要集中于耕地可持续利用状况短期评价,在其影响因素方面缺乏长期考察。针对耕地利用特征进行生态足迹模型改进并应用于耕地可持续利用评价的研究仍较薄弱,较长时间内耕地生态足迹及其均衡因子和产量因子的动态变化规律仍需进一步深入研究。

云南是中国典型的高原山区省份,境内地势起伏大,耕地利用条件复杂,山地多、平坝少的特点导致优质耕地被城镇扩张占用,耕地的开发整治与面积增加越加困难。自西部大开发战略实施以来,云南省在加强山区综合开发、新型城镇化和乡村振兴等战略指引下,加快了社会经济发展进程,耕地利用的广度和深度得到极大拓展,其利用难度也因生态环境变化、撂荒和农业劳动力投入不足等而增加,耕地可持续利用面临的挑战日趋严峻。因此,对云南省耕地利用可持续性进行长期研究,确定其影响因素并提出相应的措施,是实现人口、资源和社会经济可持续发展的紧迫需求。本研究以生态足迹理论为基础,利用碳足迹理论改进生态足迹模型,应用于1999—2018 年云南省耕地可持续利用评价,并基于STIRPAT 模型和PLS 分析耕地生态足迹变化的驱动力,为云南省耕地可持续利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

云南省位于中国西南边陲,国土面积约为3 941 万hm2,地理位置E97°31′39″~106°11′47″,N21°8′32″~26°15′8″,北回归线穿过云南省南部,全省降水量干湿季节分明,太阳光热较多,热量资源丰富,是典型的亚热带、热带高原(山地)季风气候。云南省地貌类型多样,主要以高原和山地为主,其中高原、山地和丘陵占全省总面积的94%[14]。2018 年,全省耕地面积约为 620.91 万hm2,占总面积的16.2%,实际常用耕地面积约为458.85 万hm2,人均耕地面积仅为0.095 hm2。随着人口增长、社会经济发展和城镇化进程加快,云南省耕地数量逐年减少、质量逐年下降,可持续利用受到威胁,经济增长与资源环境的协调发展受到挑战。

1.2 数据来源及处理

本研究所使用数据来源如下:(1) 耕地生态承载力所使用的全国粮食、油料、糖料、烤烟和瓜果的单位面积产量来源于2000—2019 年《中国统计年鉴》,其余模型所涉及数据均来源于2000—2019 年《云南统计年鉴》;(2) 耕地生态性足迹所使用的碳吸收率(C)、含水系数(W)、经济系数(M) 主要参考李明琦等[15]和张鹏岩等[16]的研究成果;(3) 由于第二次全国土地调查前后的土地面积统计标准不一,为保证数据的连贯性和时效性,借鉴陈利根等[17]的修正方法对2009 年以前的云南耕地面积数据进行平移处理。

1.3 研究方法

1.3.1 耕地生态足迹模型的改进

(1)耕地生态足迹计算账户的确定

根据耕地的内涵和功能,将耕地生态足迹划分为耕地生产性足迹和生态性足迹。在参考耕地生态足迹消费项目划分的基础上[18-19],确定粮食(稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类)、油料(花生和油菜籽)、糖料、烤烟和瓜果的生物生产性土地归为耕地。耕地生产性足迹利用传统生态足迹的计算方法,得出消费上述5 类农产品所需的生产性耕地面积;耕地生态性足迹引入碳足迹模型,用以计算消纳耕地农产品生产过程中排放的废弃物所需的生态性耕地面积,包括化肥、农药、农膜、农业机械总动力和农用灌溉面积。

(2)耕地生态足迹模型

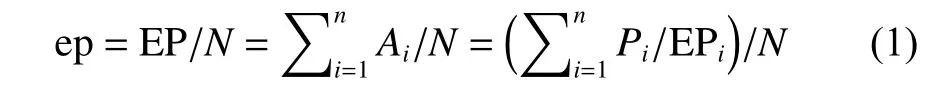

耕地生产性足迹指人类消费的各类农产品对耕地的占用和消耗,即传统生态足迹,公式为[14]:

式中,ep 为人均耕地生产性足迹,hm2;EP 为总耕地生产性足迹,hm2;N为区域人口总量;Pi为第i项耕地的年产量,kg;EPi为第i项耕地的平均生产力,kg/hm2。

耕地生态性足迹指人类从事农业活动过程中所产生的废弃物对耕地的占用和消耗。借鉴农田生态系统碳足迹的核算方法[15-16]计算耕地生态性足迹,公式为[20]:

式中,eo 为人均耕地生态性足迹,hm2;EO 为总耕地生态性足迹,hm2;E为耕地碳排放量,kg;PC 为耕地的固碳能力,kg;W为耕地碳吸收量,kg;S为区域耕地面积,hm2。

用公式(1)、(2) 计算得到的ep 与eo 之和表示人均耕地生态足迹(ef)[20],即:

(3)耕地生态承载力模型

耕地生态承载力是指耕地生态系统为人类及生物活动所能提供的最大生态服务能力,在计算时扣除3.5% 耕地面积作为生物多样性保护地,公式为[21]:

式中,ec 为人均耕地生态承载力,hm2;EC 为总耕地生态承载力,hm2;YF 为耕地产量因子,依据王琦等[18]改进的方法计算得出。

用公式(3)、(4) 计算得到的ef 与ec 之差表示人均耕地生态盈亏(ed)[20],即:

式中,当ed≥0 时,耕地生态出现盈余,耕地利用具有可持续性;当ed<0 时,耕地生态出现赤字,人类对耕地资源的利用和影响超出其所能承受的范围。

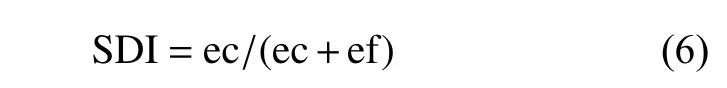

(4)耕地可持续利用评价模型

生态盈亏仅为一个绝对数,不能全面反映区域耕地可持续性特征。耕地利用主体是人,其可持续性不仅受地理环境、技术水平、数量和质量等因素的影响,更与人口规模密切相关。在参考现有成果[14]的基础上,本研究采用耕地可持续利用指数(sustainable cultivated land use index,SDI),以全面评估云南省耕地可持续利用变化状况,公式为:

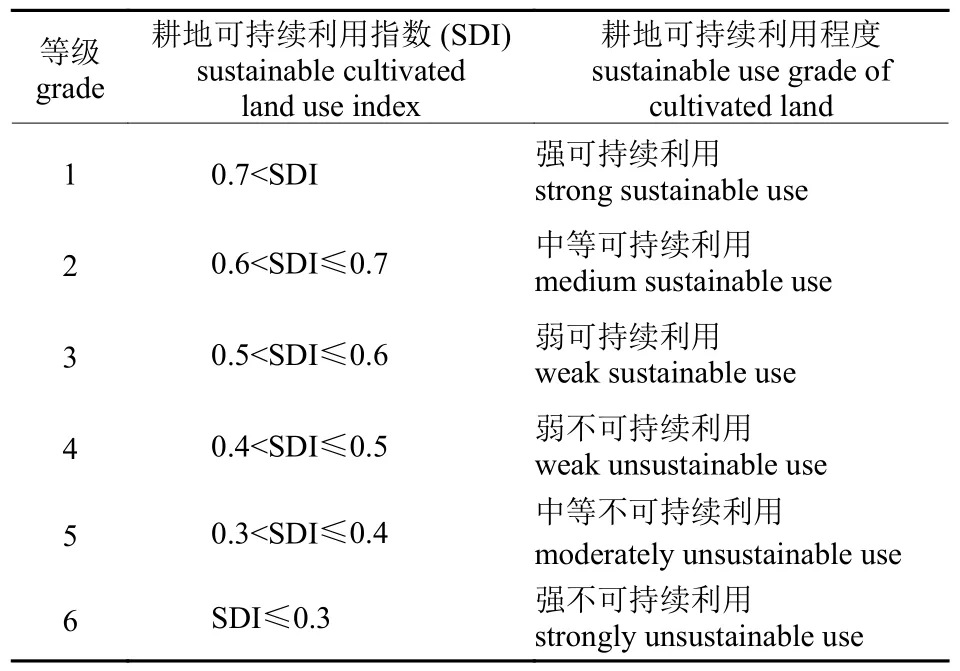

0≤SDI≤1。当SDI=0.5 时,耕地生态足迹与耕地生态承载力处于平衡状态,区域内人类消费耕地资源与耕地所能供给资源相等,是耕地可持续利用与否的临界点;当SDI 趋近于1,耕地可持续利用程度越高;当SDI 趋近于0,耕地可持续利用程度越低。参考现有研究[9]和云南省耕地的实际情况,以SDI=0.5 为分界点,把耕地可持续利用程度由强可持续利用到强不可持续利用分为6 个阶段(表1)。

1.3.2 耕地生态足迹变化的影响因素

(1) STIRPAT 模型

EHRLICH 和HOLDREN 于1970 年提出IPAT 模型,指出人类活动对环境(I)的影响与人口(P)、富裕度(A)和技术(T)有关[22];DIETZ 等在此基础上提出多变量非线性的STIRPAT 模型,用以检验各驱动力变化对环境变化的影响,并得到广泛应用[23-24],其形式[22]为:

表1 耕地可持续利用指数划分Tab.1 Grade of sustainable use of cultivated land index

式中,a 为模型系数;b、c 和d 分别为人口、富裕程度和技术水平的人文驱动力指数;ε为模型误差项。将式(7)两边取对数可得[24]:

(2)指标选取

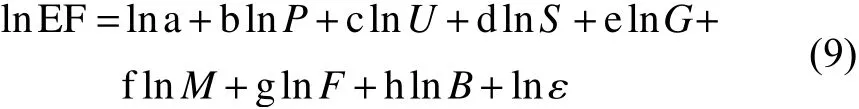

在实际应用中,STIRPAT 模型的3 个因素可根据实际情况进行扩展和更为详细的分解[25-26]。本研究以耕地生态足迹表征环境影响,从生态足迹理论以消费为出发点,综合考虑耕地生态足迹的系统分解及其与社会经济发展的相互关系,拓展模型中的3 个因素,进而确定影响因素。依据SDI 内涵,人口是影响耕地生态足迹变化的主要因素,而城镇化进程(尤其是质量上的提升)则是区域经济发展的核心内容和主要动力,不仅代表地区资本、财富创造和积累水平以及投资规模,更是资源消耗的标志。因此,拓展模型中富裕程度指标选择城镇化率、社会固定资产投资和人均GDP[27]。农业机械化水平、化肥和农药等生产要素的使用是农业科技进步的体现[28],模型中扩展为此3 项指标以表征技术水平。由此得出云南省耕地生态足迹影响因素的STIRPAT 扩展模型为:

式中,lnEF 为耕地生态足迹;lnP、lnU、lnS、lnG、lnM、lnF和lnB分别为总人口、城镇化率、社会固定资产投资、人均GDP、农业机械总动力、农用化肥使用量和农药使用量的对数。

(3)偏最小二乘回归 (PLS)

PLS 能够解决STIRPAT 线性回归模型中的多重共线性,其基本原理是通过成分提取,对信息重组而不剔除变量,既解决了变量之间多重共线性,又保留了解释性强的变量[13]。具体操作步骤为:(1) 验证多元线性回归模型中是否存在多重共线性;(2) 通过变量投影重要性 (VIP)衡量每个自变量对因变量的解释力,VIP 值越大,自变量对因变量的解释力越强,反之则越弱;(3) 依次提取自变量与因变量有效成分的交叉有效性,直至其值接近0.097 5,根据提取的有效成分得出PLS 模型。

2 结果与分析

2.1 耕地可持续利用分析

2.1.1 耕地生态足迹动态变化

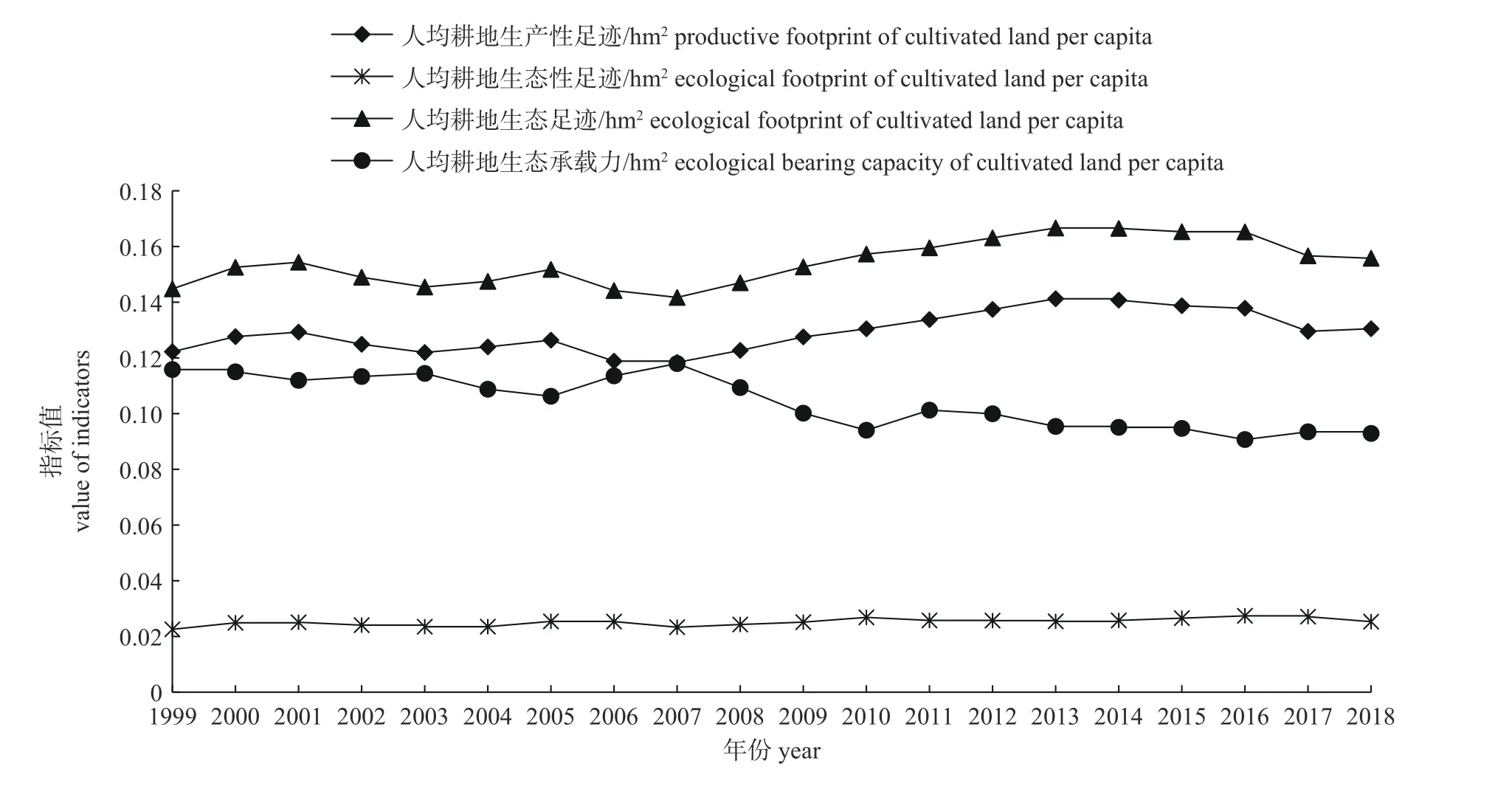

由图1 可知:1999—2018 年人均耕地生态足迹总体呈波动上升趋势,由0.145 hm2波动上升至0.156 hm2,增长幅度为7.586%,表明人口数量的增加对耕地生态足迹产生一定的正向影响作用。其中,2007 年人均耕地生态足迹最低(0.142 hm2),主要原因是2007 年云南省油料价格持续下跌,农民种植油料作物的积极性降低,种植花生的面积由2006 年3.011 万hm2下降至2007 年1.562 万hm2,油菜籽面积由10.731 万hm2下降至8.432 万hm2。近20 年来,云南省人均耕地生产性足迹与人均耕地生态足迹变化趋势基本相同,且变化幅度较大,说明人类消费农产品对耕地的占用和消耗影响较大;而人均耕地生态性足迹趋于平稳发展,处于0.023 hm2之间,说明人类从事农业活动所产生的废弃物对耕地的占用和消耗总体保持稳定,其变化趋势较小。

2.1.2 耕地生态承载力动态变化

由图1 可知:1999—2018 年云南省人均耕地生态承载力与人均耕地生态足迹呈相反变化的趋势。人均耕地生态承载力由0.116 hm2波动下降至0.093 hm2,下降幅度达到19.827%,年均下降率为0.012 hm2。人均耕地生态承载力波动变化趋势总体表现为:1999—2001 年呈现下降趋势,2002 年上升为0.113 hm2,并于2003—2005 年快速下降,由0.114 hm2下降至0.106 hm2,2006 年有所回升,人均耕地生态承载力在2007 年达到峰值 (0.118 hm2),2007 年之后总体下降趋势明显,并在2016 年达到谷值 (0.091 hm2)。其中,人均耕地生态承载力在2010 年0.094 hm2较前后两年变化幅度较大,其原因是2010 年受到大面积的旱灾影响,全省秋冬农作物受灾面积高达90%,农作物单位面积产量降低,总体生产力水平下降。在研究期内,云南省人均耕地生态足迹均大于人均耕地生态承载力,表明人们对耕地的利用程度一直超出耕地所能承受的压力,耕地生态环境总体较严峻。

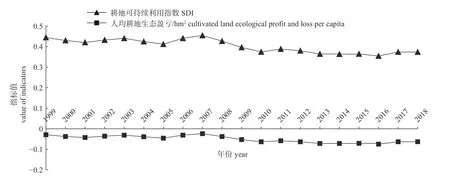

2.1.3 耕地可持续利用状况

由图2 可知:1999—2018 年云南省耕地生态一直处于赤字状态,且可持续性逐年减弱。结合图1、2 可见:云南省人均耕地生态盈亏和人均耕地生态承载力变化趋势基本相同,人均耕地生态赤字在2007 年为0.024 hm2是最缓和时期,2016 年为0.075 hm2是最严重时期。根据耕地可持续利用指数的划分(表1)可知:1999—2008 年耕地可持续性属于弱不可持续利用,2009—2018年耕地可持续性降为中等不可持续利用。

图1 1999—2018 年云南省耕地生态足迹各项指标变化趋势图Fig.1 Trends of various indicators of cultivated land ecological footprint in Yunnan Province from 1999 to 2018

图2 1999—2018 年云南省人均耕地生态盈亏、耕地可持续利用指数变化趋势图Fig.2 Trend chart of per capita cultivated land ecological profit and loss and cultivated land sustainable use index (SDI) of Yunnan Province from 1999 to 2018

2.2 耕地生态足迹影响因素分析

2.2.1 多重共线性诊断

由表2 可知:云南省耕地生态足迹各因素之间具有相关关系,且变量之间的相关系数均大于0.893,说明各变量之间存在多重共线问题,因此,可利用PLS 做进一步分析。

表2 自变量之间的相关系数矩阵Tab.2 Correlation coefficient matrix among independent variables

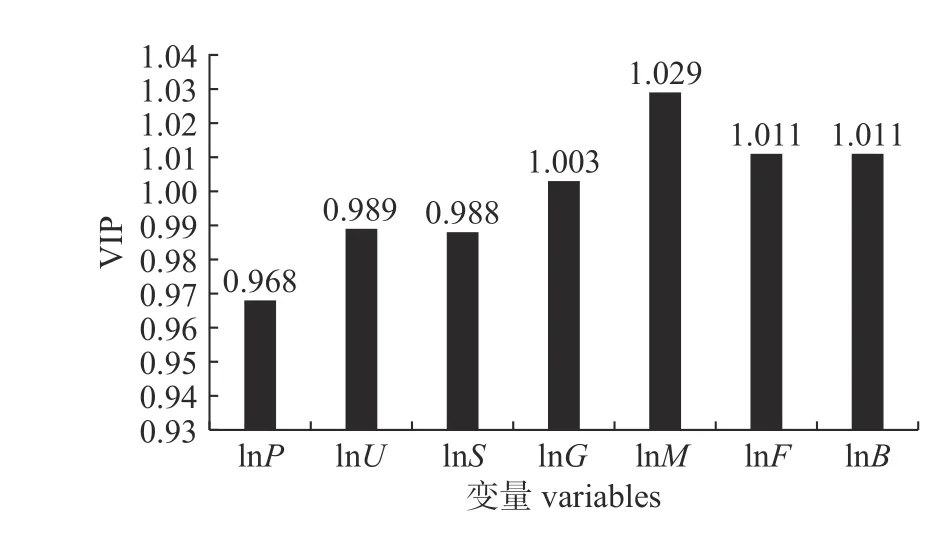

2.2.2 变量投影重要性分析

由图3 可知:所有影响因子的VIP 值均在0.9~1.1,说明所选的变量对云南省耕地生态足迹的变化均具有较好的解释。其中lnG、lnM、lnF和lnB的VIP 值均大于1,说明对云南省耕地生态足迹的影响显著,lnP、lnU和lnS的VIP 值均小于1 且大于0.5,说明对云南省耕地生态足迹的影响比较重要。

图3 云南省耕地生态足迹影响因子变量投影重要性(VIP)Fig.3 Variable importance in projection (VIP) of affecting factors of cultivated land ecological footprint in Yunnan Province

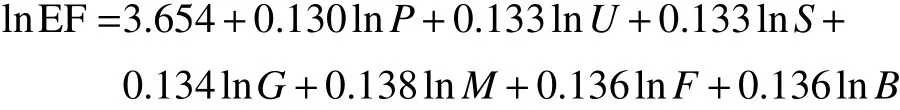

2.2.3 回归分析及结果

通过提取1 个有效成分,此时模型累计贡献率达到96.087%,说明模型达到较高的精度,建立PLS 分析,并还原STIRPAT 模型中的原始变量形式为:

从回归模型看出:人口因素、富裕程度、技术水平均对云南省耕地生态足迹产生不同程度的正相关影响。人口增长会导致耕地生态足迹的增加,在其他条件不变的情况下,人口总量每增加1%,将会引起耕地生态足迹增加0.130%。经济因素也会导致耕地生态足迹的增加,城镇化水平每提高1%,耕地生态足迹就会上升0.133%;社会固定资产投资每增加1%,耕地生态足迹将会增加0.133%;人均GDP 每增加1%,将会导致耕地生态足迹增加0.134%。技术水平也会导致耕地生态足迹增加,农业机械总动力每增加1%,耕地生态足迹将增加0.138%;农用化肥使用量每增加1%,耕地生态足迹将增加0.136%;农药使用量每增加1%,耕地生态足迹将增加0.136%。根据以上因子影响程度大小排列为:农业机械总动力>化肥施用量=农药使用量>人均GDP>城镇化率>社会固定资产投资>总人口,其结果与变量投影重要性基本符合,说明模型可信度较高。

3 讨论

耕地可持续利用一直以来是学术界和各级政府关注的焦点问题,其评价方法集中于耕地资源系统分解后构建综合指标评价[29-31]。本研究以改进后的生态足迹模型为基础建立云南省耕地可持续利用评价模型,与综合评价相比,能够简洁、直观刻画人类活动对耕地利用的影响状态及后果,识别人地矛盾的演变特征,避免了综合评价法中指标选取依据不足和随意性强等问题。现有研究主要从生态足迹模型中的均衡因子和产量因子进行调整[8,14,32],对于耕地生态足迹的研究仅考虑耕地生产性足迹[18-19],忽略了耕地消纳污染物和生产服务的生态性功能。有研究表明:云南省耕地(主要是农田生态系统)碳足迹总体呈现逐年增长趋势[15,33],这为耕地生态足迹模型改进提供了新视角。本研究引入碳足迹理论,提出耕地生态足迹中应增加耕地生态服务功能,并依此阐释和计算了耕地生态系统提供生物产量所需生产性和生态性耕地面积以及农业活动(如农药和化肥使用、机械耕作)所产生的废弃物对耕地的损害和消耗,从耕地生产性足迹和生态性足迹两个方面进行模型调整,进而全面反映耕地生态足迹状况。耕地生态足迹的状态与李明琦等[15]和林秀群等[33]的研究结果相似,耕地可持续利用态势与赵兴国等[14]、钟文等[34]和赵晓园等[35]的综合评价结果一致。研究结果表明:云南省耕地可持续利用面临着较大压力。

耕地生态足迹变化受人文和自然多重因素的影响,进而决定着耕地可持续利用水平和演进方向。本研究综合运用STIRPAT 模型与PLS 方法,从人口数量、富裕程度和技术水平3 方面拓展和细化耕地生态足迹变化驱动因素,结果显示:科技水平的提高会导致耕地生态足迹增加,这与普遍性认识[30]存在较大差异。主要原因一方面是指标选取存在一定差异;另一方面是随着城镇化、工业化进程中所积累的科学技术回流作用于农业生产,在一定发展阶段会导致农药和化肥过度使用,以及农田机械化耕作对土壤的不利影响,在用地和养地两方面存在较多问题。这一结论与李明琦等[15]和林秀群等[33]的研究结果具有一致性。科学技术是把“双刃剑”,农业发展需要科学技术的支撑,但只有将农业技术应用得当,才能有效提高耕地生产力。因此,从减少耕地碳排放和耕地生态足迹来看,首先要科学控制化肥和农药使用量,提高农业科技水平,发展节能环保的农业机械技术。总体上看,城镇化发展对云南耕地可持续利用的影响越来越大,技术水平的作用日益明显。

耕地可持续利用是一个复杂的动态系统,耕地生态足迹作为衡量耕地可持续性的重要工具,在云南高原山地这一特殊区域的应用仍有进一步拓展的空间。一方面,为了更好把握较长时间段内耕地生态足迹的变化规律,长时间序列的均衡因子和产量因子动态分析仍有必要;另一方面,技术因子作为生态足迹动态变化的重要内生变量,以此为视角的模型改进,并结合多种模型计量方法,科学识别耕地生态足迹影响因素及其区域特征,进而提出有效的耕地可持续利用对策,仍有进一步研究的较大空间。

总体上看,近20 年来,在快速城镇化与社会经济发展、农业科技水平短期难以快速提升,以及人口流动频繁与人口数量增加趋缓等因素的驱动下,云南省人均耕地生态足迹上升幅度远大于人均耕地生态承载力,耕地生态赤字日趋严重,耕地可持续利用程度由弱不可持续利用下降至中等不可持续利用,耕地可持续利用形势面临严峻挑战。据此,对维护云南省耕地可持续利用提出以下建议:首先,在减少耕地生态足迹方面,应提升农业科技水平,提高农业劳动生产率,尤其应控制化肥和农药使用,加大研究寻求科学使用的技术方法与示范;同时,应提高农业机械使用效率及其利用节能技术与清洁能源。其次,从提高耕地生态承载力角度看,应协调城镇化发展与耕地资源可持续利用关系,加大城镇化发展中积累的资金、技术和管理经验等现代生产要素对耕地利用的回流力度,提高耕地产出水平;同时,应提高农田水利设施投资建设力度,加强建设高标准高产农田。

4 结论

改进后的耕地生态足迹模型较好刻画了云南省耕地可持续性的变化特征,即:人均耕地生态足迹上升幅度远大于人均耕地生态承载力,耕地生态赤字日趋严重,耕地可持续利用程度由弱不可持续利用下降至中等不可持续利用。因此,应从减少耕地生态足迹和提高耕地生态承载力两个方面减缓耕地可持续利用面临的严峻压力。