数字经济环境下企业跨界内涵:价值主张视角

刘嘉慧,高山行

(西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

0 引言

数字经济蓬勃发展给经济结构优化带来了深远影响,“大智移云”(大数据、智能制造、移动互联、云计算)等数字技术的深度应用,也使消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级。消费结构升级对提升供给端效率和水平产生倒逼作用[1],企业生产更加关注消费端需求。数字新技术发展同样使企业价值创造方式由以企业为主,向以顾客为核心转变[2]。在数字经济环境下,企业不再提供单一的商品,而是围绕顾客需求提供一种以产品(有形或无形)为载体的“解决方案”[3]。纵观当前商业实践,企业纷纷跨越熟悉的领域,通过整合不同行业内资源满足顾客需求,提升竞争优势。换言之,“跨界”已经成为企业应对挑战、提升自身竞争力的新战略[4]。例如,凭借团购业务起家的美团,围绕为顾客吃喝玩乐提供价值的理念,横向跨越外卖、娱乐消费和出行3大领域,构建了满足顾客需求的服务消费体系,最终发展成为中国第三家市值跨过千亿美元门槛的互联网公司。

在学术界,众多学者已从不同理论视角(交易成本、身份认同、资源基础等[5])探索了企业边界特点,并初步探究了跨越边界对企业绩效与创新产生的影响[6],然而现有研究对于数字经济环境下的跨界内涵还存有争议,缺少较为统一的认识。这种争议出现的根源在于,跨界已不只是为企业获取外部资源或应对环境变化,数字经济发展赋予了跨界更加丰富的内涵,使其具备了通过深度融合异质性要素创造新价值的特点。虽然已有研究初步刻画出跨界的新特点,但并未明确依据呈现出的新特点对跨界内涵进行深入剖析,使数字经济背景下的跨界内涵缺少一个系统性的分析视角。跨界呈现出的新特点与数字技术发展对企业管理的影响密切相关,数字技术促使企业更接近终端用户并加深了企业对顾客个性化需求的关注[7-8],而跨界成为数字经济时代下企业满足顾客需求的一种新手段。企业对顾客需求的关注能从其价值主张中反映[9],同时企业通过跨界实现价值创新的过程也体现在价值主张的变化中,因此,价值主张是分析企业跨界内涵的核心要素。鉴于此,本文从价值主张视角探索数字经济环境下企业跨界内涵,在理论上,结合已有研究与跨界呈现出的新特点,深入剖析跨界内涵;在实践上,结合典型案例阐明跨界类别及特点。

1 数字经济环境下跨界概念与实现过程

1.1 跨界内涵变迁:从“纽带”到“价值创造”

跨界相关研究由来已久,自Coase(1937)在《企业的性质》一文中探讨企业边界后,众多学者对企业层面的边界跨越行为进行研究。这类研究从开放企业边界与外部环境进行交流角度切入,关注边界特性以及跨界作为企业“纽带”的功能,如Fennel & Alexander[10]认为跨界活动能够帮助企业连接其它企业,也能缓解其应对环境剧烈变化时的压力;Hauser等[11]认为跨界活动包括发展联盟、网络,或是与竞争者、供应商、顾客,甚至业务不相关的企业进行合作;Tortoriello & Krackhardt[12]认为跨界是一种外部信息收集活动,能够将获得的新信息与企业已有知识联系起来激发创新或应对环境变化;Hawkins & Rezazade[13]从组织知识边界角度出发,将跨界定义为一个包含时间以及多种机制(跨界人员、跨界载体、跨界实践、跨界论述)复合作用的过程;Hong & Snell[14]通过研究企业间协作,提出企业可以通过跨越认知边界、社交边界或治理边界,与多个企业共同开发组织能力。

部分学者延续了将跨界作为一种外部信息搜集与整合方式的思路,从搜索角度研究了企业跨界行为,Rosenkopf & Nerkar[15]根据搜索内容范围将跨界拆分为跨越组织边界或技术边界2个维度,并探究了企业跨越不同边界带来的知识对技术演变的影响;熊伟等[16]从价值链职能环节、新旧知识相关性、联盟边界等多个维度对跨界搜索行为进行了总结,认为现有研究对跨界搜寻内涵与外延的界定尚不明确;韵江等[17]认为跨界搜索的关键在于对搜索边界的跨越,其本质在于搜索新知识;Zhang等[18]提出跨界搜索是一种从更大范围内搜索和识别新知识的前瞻性活动。另有一部分学者则从能力视角探讨跨界内涵,认为跨界是一种核心社会领导能力,能够将组织单元联系起来,帮助企业提升与其它实体间交流效率[19]。随着知识经济到来,组织越来越需要具备整合多项专业知识的能力,因此,组织间跨界成为一项核心竞争力[20]。

上述有关跨界的研究强调企业与外部环境沟通,关注跨界所具备的“纽带”功能,将跨界视为一种企业为解决问题或发现机会而进行的外部资源获取或整合活动,并且按照不同划分标准界定跨越边界。然而,数字经济的快速发展使大数据、物联网、人工智能、区块链等数字新技术得到广泛运用,企业与外部环境间沟通变得频繁,数字化技术与传统产业的融合也模糊了产业、知识等边界,跨越包括组织、产业、地理区域等在内的多重边界成为企业常态,通过定义边界性质探讨跨界内涵难以揭示数字经济背景下的跨界本质。与此同时,跨界被赋予了具有数字环境特点的更多内涵,其作为企业连接外部环境的“纽带”以及资源获取与整合的功能也得到拓展。

已有学者结合数字技术发展背景探讨了具有跨界特色的企业行为,并初步刻画出跨界的特点。如章长城和任浩[21]、李仕明等[22]认为信息技术发展为跨界创新提供了机会,跨界创新通过连接原领域价值点与新领域价值点而产生新价值;陶小龙等[23]基于探索性案例研究,提出融合不同行业异质性知识是跨界创新的重要手段;邵云飞等[24]将跨界创新分为跨界搜索和跨界合作两部分,认为企业在跨界创新过程中不仅需要跨越多种边界获取异质性资源,还需要突破自身边界与其它行为主体进行合作,实现价值共创;荣帅等[25]则拓展了跨界创新内涵,认为跨界创新不仅包括借鉴外部知识的模式,还包括将本领域知识应用于全新领域进行创新的模式,并从颠覆性创新角度提出平台型企业在进行跨界创新时可发挥其挖掘和创造用户需求的优势。 除了跨界创新,跨界创业也是学者们热衷的话题。王冲[26]认为跨界创业是一种具有新锐策划理念和思维模式的创业活动,企业可以借助跨界创业嫁接外行业价值、融合不相干的元素从而制定出全新的品牌价值;孙亚清[27]则提出跨界是创业的一种属性,从资源视角来看,跨界创业是一个通过跨越地域、组织、行业等边界获取外部资源,并与企业内部资源进行交叉融合,进而创造出新产品或服务的过程;王节祥[8]等以江苏宜兴环保产业集群推出的“环境医院”模式为典型个案,发现“互联网+”背景下集群龙头企业的创业行为呈现出“为充分满足用户需求,实现从单一产品转变为多产品集成运营平台”的跨界特征,并在此基础上提出跨界创业内涵是通过跨界信息搜寻和资源整合促进创业机会构建和实施,以实现商业逻辑转变;葛宝山[28]从知识视角探究跨界创业,认为跨界创业能够通过跨越多种边界获取知识、资源,并创造新产品和服务来满足新领域市场需求。其他学者也从营销、商业模式等多个角度探究企业跨界行为。如赵振[29]提出“互联网+”是一种跨界经营现象,这种模式要求企业以互联网价值理念为主导,将互联网产业链的相关价值创造要素与自身创造环节深度融合,进而形成全新的价值创造方式;黄家涛[30]认为移动互联网与传统行业双向渗透催生了跨界营销,而跨界营销呈现出以顾客个性化和体验为核心的价值创造特点;李治和孙悦[31]从商业模式角度出发,提出跨界商业模式更关注客户个性化需求,其核心目标在于实现互联网环境下的价值创新。

从上述文献可以看出,数字经济背景下跨界呈现出对异质性资源进行深度融合,并为企业创造新价值的新特点。然而,已有研究将跨界作为企业战略行动的属性,并未针对这些新特点对跨界内涵进行分析,不同来源的资源间如何相互渗透、融合,进而实现价值创新的过程尚不明了,这也使数字经济背景下的跨界内涵缺少一个系统性分析视角。

1.2 基于价值主张的跨界概念提出

跨界呈现出的新特点和数字经济对企业管理的影响息息相关,数字技术广泛应用促使消费端与生产端的联系更加紧密,企业不仅能够借助大数据、物联网等数字技术了解顾客偏好并提供相应服务[8],还能够将顾客创意引入产品设计中,进一步提升用户体验,满足顾客个性化需求逐渐成为企业新的竞争关键点。为了更好地满足顾客需求,企业价值创造方式逐渐从单个企业行为转向与利益相关者进行跨界协作的方式[29],结合产品特性和服务要素,为顾客提供定制化集成解决方案。而数字技术发展也为不同产业间企业建立联系提供了便利条件,进一步推动企业链接多种要素,重新排列优化价值创造过程,增强产品与服务的差异性,最大化用户价值。可以说,数字经济发展使企业更加接近终端用户并加深了企业对于顾客个性化需求的关注,而跨界成为数字经济时代下企业满足顾客需求的一种新手段,并具有融合异质性价值要素(产品与服务特性)创造新价值的特点。

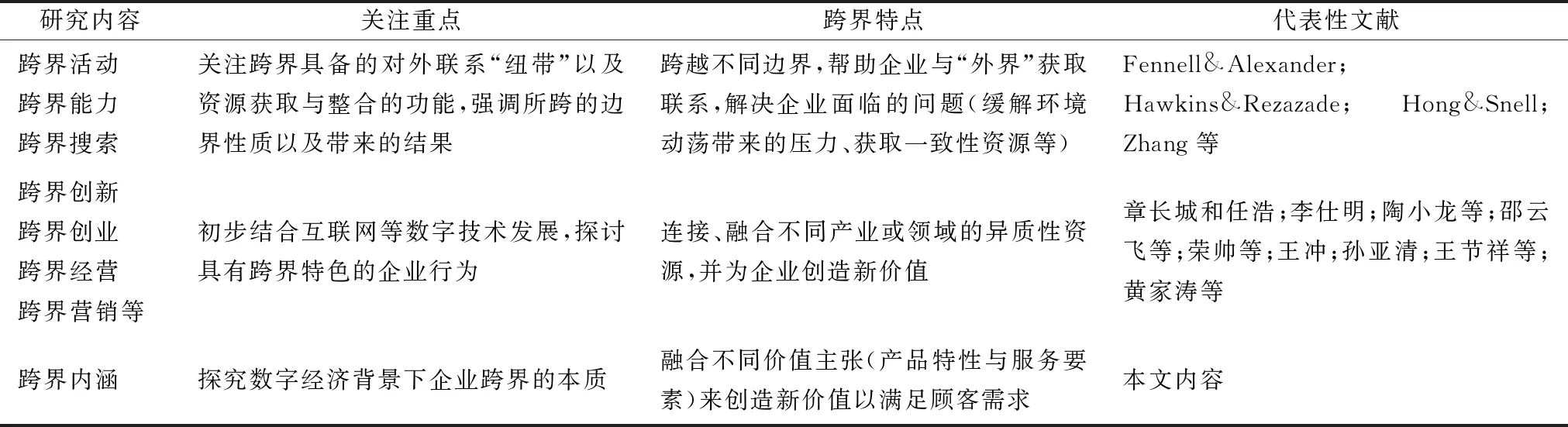

企业对于顾客需求的关注体现在其价值主张(value proposition)中,价值主张是对企业整合各类资源以满足顾客需求的一种价值描述,反映了企业为解决目标顾客的“问题”而提供产品/服务[32]。当原有价值主张与顾客真实需求“脱节”时,企业将更新其价值主张,即调整企业所能提供的产品与服务[33]。不同产品与服务代表着不同价值主张,而数字经济环境下,企业通过跨界结合产品特性与服务要素创造新产品和服务以满足顾客需求,正体现出不同价值主张的融合以及新价值主张的产生。因此,本文认为价值主张是分析数字经济环境下跨界内涵的重要视角。此外,价值主张是企业能力和竞争力的函数,合作的企业可以通过互补、融合以及利用彼此能力与竞争优势创造出新的价值主张[34],价值创新也能够通过价值主张的变换体现出来。因此,基于价值主张描述跨界内涵,可以从动态视角揭示其对不同来源的价值要素进行深度融合,进而实现价值创新的过程,有助于理解数字经济时代企业跨界的本质。为了更好地理解所提跨界概念与以往概念的区别,本文对其进行总结与分析,如表1所示。

表1 本文跨界概念与以往跨界相关研究比较

综合上述分析,本文提出基于价值主张的跨界新概念,认为企业跨界是不同价值主张渗透、融合形成新价值主张的过程。该过程中跨界企业对原有的不同价值主张进行拆解,相互学习借鉴,重新构建出新价值主张,从而实现价值创新。

1.3 基于价值主张的企业跨界过程分析

价值主张是企业获得竞争优势的关键,体现出企业核心能力[35],根据核心能力理论(core competency theory),核心能力是组织赖以生存和发展的高阶资源,这种高阶资源本质上是一种整合了多种基础资源的“知识和技能束”。因此,价值主张反映了企业的知识和技能,其中技能指专有技术(know-how),重点解决产品、流程和管理等方面问题[36]。不同价值主张进行渗透、融合形成新价值主张的过程可以理解为不同知识和技能之间的相互作用。

这种不同知识和技能进行联结、融合的过程与吸收能力理论中涉及知识转移的过程有相似之处。“吸收能力”于1990年由Cohen & Levinthal[37]提出,被定义为企业评估、吸收和商业化新外部知识的一般能力。吸收能力理论认为,组织间相互学习的知识可以为组织自身拥有的能力增加独特价值。Todorova & Durisin[38]立足于已有研究细化了组织吸收新知识的过程,认为组织首先识别新知识价值,然后对知识进行获取、消化、转换和利用,其中,消化指组织能够通过已有的认知结构理解知识,转换则需要组织改变或重新构建已有的知识结构,消化和转换之间存在着复杂的相互作用。借鉴吸收能力理论中新知识与已有知识间消化、转换和利用,结合前文对跨界内涵特点的分析,本文认为跨界包括4个阶段:拆解原有价值主张、渗透、融合以及产生新的价值主张,具体过程如图1所示。

拆解价值主张,意味着分析和评估构成企业价值主张的知识与技能,包括企业掌握的与目标市场、最终产品/服务、企业内部管理等有关的信息、经验与知识。不同企业原有价值主张并不相同,其知识与技能也不尽相同,图1中不同形状的虚线大图代表不同企业的价值主张,用不同形状的小图形代表构成价值主张的知识和技能。但同时,企业知识与技能会存在相同性质,比如不同企业都有各自有关目标市场、内部管理的知识与技能,因此,用颜色代表知识与技能的性质,即具有相同颜色的不同小图形代表具有相同性质的知识与技能。

图1 跨界过程模型

将各自价值主张拆解为不同的知识与技能后,企业将渗透彼此的价值主张,具体表现为企业理解、学习并尝试运用另一价值主张的知识和技能。这一阶段,企业将溶解(liquefy)自己掌握的知识和技能[39],即剔除掉低价值或无价值的信息,为后续整合作好准备。对于具有不同价值主张的主体而言,渗透过程中一定会出现学习障碍(这种障碍体现为小图形的棱角),因为企业经常受到现有知识库、路径依赖等限制,而无法识别和吸收新知识[40],这种学习障碍在跨界过程中比较常见,企业应预见到并提早作好准备。

当两个企业开始产生新知识和技能时,他们的跨界就进入了价值主张融合阶段。这种融合的本质并不是重组而是重建,即通过重新构建现有资源创造一种新价值主张。因此,企业将产生新性质的知识与技能,以实现新价值主张,这种新性质的知识与技能在图中表现为形状与颜色都与渗透阶段不同的小图形。

融合的结果是产生一个新价值主张,在图中表现为圆形虚线大图。圆形虚线大图(新价值主张C)中包含的代表知识与技能的小图形,数量和颜色都发生了改变。这意味着,新价值主张下的知识与技能都与原有价值主张下的知识和技能不同。从融合到产生新价值主张之间还涉及筛选与整合的操作,这是因为融合产生的新知识与技能并不一定全部适用于新价值主张,因此同样要对其进行筛选,最终整合成新价值主张。

2 基于价值主张的跨界类型及其商业实践

根据价值主张主体间关系,商业实践中的跨界被分为3类。为深化跨界内涵认识,本文将根据跨界类型分别选取典型商业案例,对其类别、跨界发生过程以及产生的创新结果进行描述。

2.1 多主体多价值主张相互影响——斑马网络

多主体多价值主张相互影响的跨界,指不同企业拆解各自的价值主张,并进行渗透、融合,形成一个共同的新价值主张。在此过程中,企业间价值主张相互影响,最终达成共识。此类别的典型案例为上海汽车集团和互联网公司阿里巴巴共同跨界互联网汽车行业,成立斑马技术有限公司。斑马网络技术有限公司(简称:斑马网络)成立于2014年7月,是由上海汽车集团和互联网公司阿里巴巴共同成立的股比对半的合资公司,致力于开发互联网版汽车(简称:互联网汽车)。

上汽集团与阿里巴巴集团的跨界始于对未来新价值主张的共同期许。2014年6月19日,上汽集团董事长陈虹在股东大会上阐述了其对未来汽车业的看法:“电子商务和移动互联网对传统工业的挑战越来越大,跨界进入汽车业已经开始了,比如谷歌的无人驾驶、苹果的汽车应用软件。” 上汽在当年年报中也明确提出,要“主动跨界、力争创造出新的产品概念,把产品差异化优势集中体现在互联网与新能源等高新技术组合上”。与此同时,互联网企业阿里巴巴集团意识到以汽车为介质的互联网市场具有极大潜力,逐步渗透汽车用品、新车销售、地图导航、汽车金融等多个业务板块,开展互联网汽车布局。基于对互联网汽车的共同期许,2014年7月23日,上汽集团与阿里巴巴集团在上海签署“互联网汽车”战略合作协议,开展“互联网汽车”和相关应用服务领域的合作,并成立合资公司斑马网络。

然而,由于认知刚性等因素,跨界过程中企业间价值主张发生冲突。斑马公司CEO施雪松曾在采访中表示:“公司内部来自不同背景的团队想要在观点上达成一致是很困难的,双方往往会站在原有行业角度看待问题,最终产生分歧。”上汽互联网汽车副总经理、斑马公司副总经理闫枫也指出,来自阿里与上汽的成员完全基于两种不同的流程和知识结构,由此形成的文化和理念也完全不同。受传统汽车制造业原有价值主张影响,来自上汽集团的成员认为研发应以“安全”为要,所以,首先需要厘清互联网汽车研发流程,再进行实践。而来自互联网企业的成员认为“快”才是研发过程的关键,研发初始时期难以把所有情况都想清楚,只有研发与修正相结合才能抓住市场。针对这样的思维碰撞,闫枫向团队成员表示“不管你过去来自于哪里,在斑马会形成一种新的文化,相互学习,最后融合成一种新的文化和知识体系。”两组成员开始重新思考核心用户需求,理解彼此知识与技能差异,达成了在开发过程中能快速迭代的部分就要快速迭代,影响汽车安全的东西则需要保持原状的共识,“以用户为第一、归零心态、不断学习”逐渐成为斑马新的企业文化。

经过一段时间的理解与学习,双方企业逐渐形成新价值主张,认为互联网汽车应该随时与外界产生互联,为车主提供智能化与场景化服务。为了实现这样的价值主张,斑马网络开发了一款智能车载操作系统,融合了位置服务、交互服务、支付服务、云计算能力,可以实时为车主提供信息服务。与基于安卓系统开发的其它车载系统不同,这套系统是国产自主研发的,在技术创新方面具有重要意义。此外,斑马网络还采用了新商业模式,构建了一整套开放的技术架构,让车厂能够从应用和运营层面进行定制,并通过服务整个汽车产业链,逐渐形成一整套互联网汽车整体解决方案。2016年,上汽集团与阿里联手打造的全球首款“互联网汽车”荣威RX5正式上市,新型互联网汽车使得汽车本身成为一个智能终端,不仅满足了消费者轻松便捷、易于操作的需求,还推动了传统汽车行业整体变革,构建出全新的出行服务生态圈。

2.2 双主体双价值主张单向影响——涂鸦智能

双主体双价值主张单向影响的跨界,指一方企业在另一方企业价值主张影响下产生新价值主张,而另一方价值主张并未改变。在这类跨界实践中,只有一方企业的价值主张发生了变化,因此被称为单向影响。借助平台实现跨界的案例多属于此类,例如借助涂鸦智能实现跨界的家居企业实践。杭州涂鸦信息技术有限公司(简称涂鸦智能)成立于2014年6月,是一家全球化智能平台企业,通过将AI(Artificial Intelligence,人工智能)技术与IOT(Internet of Thing,物联网)设备相互融合,连接消费者、设备制造厂商和零售连锁店等的智能化需求,为客户提供一站式人工智能物联网解决方案。对于涂鸦智能的客户,尤其是传统家居企业而言,依靠涂鸦智能跨界到智能家居行业时,其原有价值主张将受到“AI+IOT”影响,演化出适合未来发展的新价值主张。涂鸦智能董事长兼总裁陈燎罕曾在2018第四届国际家居互联网创见峰会上的演讲中提到:“传统家装行业成本高,利润空间小,智能家装和智能地产是大势所趋,也是突围之路。”涂鸦智能的价值主张则是涂鸦智能以“AI+IOT”的技术优势帮助传统企业重新审视并释放其实体经济的价值,可以通过帮助传统家居企业跨界来实现。

由于原有价值主张差异,涂鸦智能与传统家居企业在跨界初期并不顺利。2014年,涂鸦智能总裁王学集认为在经历从PC互联网到移动互联网时代,沟通方式从电脑转移到手机后,AI技术发展将再次变革沟通方式,因而选择成立涂鸦智能。涂鸦智能致力于成为智能产品的最大入口,实现制造业与AI技术在“连接、理解、唤醒”3个维度紧密结合。然而,传统家居企业原有价值主张强调产品价格与营销渠道,而开发智能家居产品所需的高昂成本,以及智能家居产品尚未明朗的营销渠道,都使传统家居企业的智能化转型举步维艰,尤其是对于传统中小企业而言。如何使传统家居企业接受“AI+ IOT”价值主张成为涂鸦智能思考的核心问题。

在重新分析、理解企业自身与国内中小家居企业的价值主张,深刻理解客户的现状与转型需求后,涂鸦智能认为传统中小家居企业实现智能化的障碍,一方面在于研发成本高、生产效率低,另一方面则源于缺少销售渠道以及运营能力。针对这些问题,涂鸦智能联合创始人陈燎罕表示,涂鸦智能一直致力于降低传统家居企业智能化门槛,自主研发了Plug and Play(即插即用)系统,帮助家居企业实现智能产品品类的快速扩充。涂鸦智能市场与战略合作副总裁那竞丹在采访中举例说明了这一模式:“一个厂商想要开发一款智能产品,他们的工程师、产品经理、技术人员等可以直接登录涂鸦的AI+IOT平台,用5~10分钟就可以开发出一款适合该设备的智能化模块,高效便捷的智能化服务让研发端成本大幅降低。”此外,涂鸦智能也为这些企业提供了全球出货渠道,解决了智能产品在销售渠道方面的障碍。2019年,涂鸦智能推出“星云计划”,致力于扶持客户品牌成为当地第一IOT品牌,并为全球客户开放市场资源。同时,涂鸦智能也帮助家居企业挖掘了更多智慧健康的生活场景,使其产品与服务更加贴近消费者需求,保障传统家居企业智能化转型成功。

2.3 单主体多价值主张融合——跨界书店

单主体多价值主张融合的跨界,指企业在原有价值主张的基础上,主动融合其它价值主张从而产生新价值主张。在此跨界类别中,并未有其它主体参与,因此,被称为单主体跨界。受到互联网等新兴技术冲击,主动寻求转变的跨界书店能够充分体现出这一跨界类别的特点。

互联网技术的成熟和AI技术的兴起,让信息沟通日益便捷,“电子书”和网购的出现极大程度上冲击了传统实体书店,使实体书店一度萎靡,陷入“倒闭潮”。拥有700多家门店的美国最大连锁书店巴诺,早在2010年8月就已表态“有意对外转让”,而美国第二大连锁书店公司博德斯集团,也于2011年7月正式申请破产保护,并关闭了旗下600多家中约30%的书店。对此,台北诚品书店创办人廖美立认为“传统书店的经营模式面临严峻的生存挑战,跨界发展势在必行。”事实上,诸如方所、诚品等跨界书店的确在这场互联网革命中“存活”了下来。

方所书店成立于2011年11月25日,由创始人毛继鸿一手打造。方所集书店、美学生活、咖啡、展览空间与服饰时尚等混业经营为一体,打破了传统书店以门店销售方式为顾客提供所需书籍的价值主张,将传递知识与人文体验、美学生活相融合,提出以阅读为核心的多样文化平台的新价值理念。诚品书店于1989年成立于中国台北,营运范围包括画廊、出版、展演活动、艺文空间和课程等多种类别。该书店采用以文化创意为核心的复合式经营模式,致力于为消费者提供丰富全面的人文、艺术、创意、生活体验。同时,诚品书店采用连锁而不复制的扩展方式,结合书店所在地文化发展不同的场所精神和经营内容,极大地发挥其满足顾客需求的优势。《中国时报》曾发表评论:“诚品书店不只是台湾的一家书店,它发展成为与商场结合的一种新经营模式,曾被《时代》杂志评选为亚洲最佳书店,也成为了台湾文化的一部分。”方所策划总顾问、台湾诚品书店创始人之一廖美立强调:“我们做的不是书店,而是一个文化平台,一种未来的生活形态。”

总体而言,跨界书店打破了传统书店的价值主张,通过吸收融合诸如餐饮、艺术、影视等行业的价值主张,形成了以阅读、体验或交流为核心的新价值主张,同时建立了以书店为载体的复合经营模式。

2.4 跨界案例总结

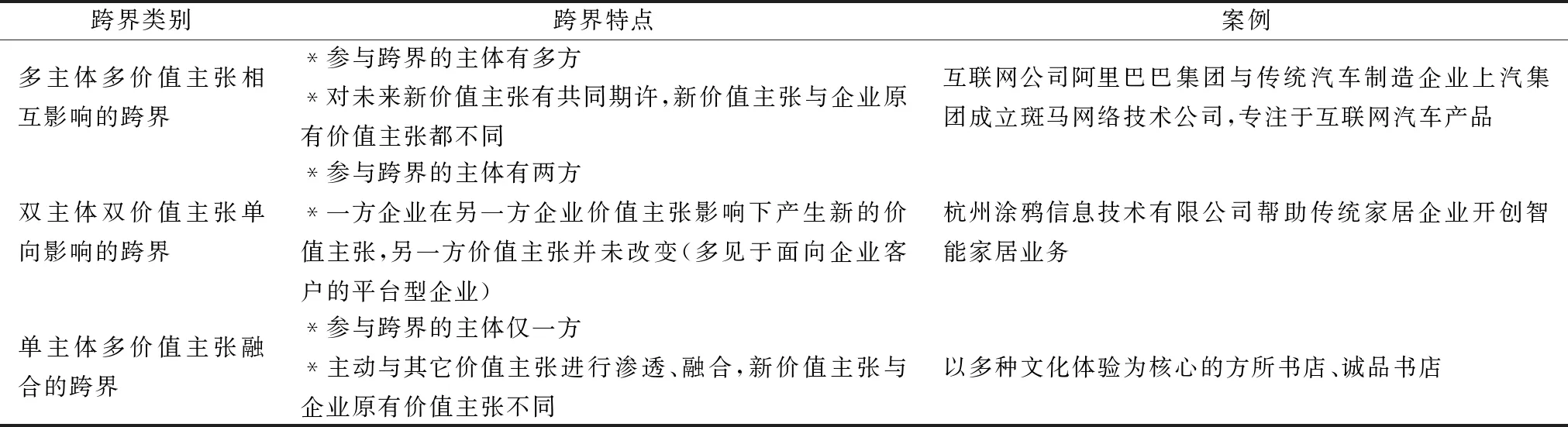

为了更好地区别3类跨界现象,本文从参与跨界的主体数量以及跨界主体的价值主张变化程度对3类跨界特点进行总结,如表2所示。

从参与跨界的主体来说,第一类(多主体多价值主张相互影响)跨界、第二类(双主体双价值主张单向影响)跨界与第三类跨界(单主体多价值主张融合)的区别在于,前两类跨界需要具有不同价值主张的多方主体参与,而第三类跨界侧重于企业自身对不同价值主张的理解,并不需要其它企业参与。 而从原有价值主张与新价值主张的区别来看,第二类跨界(双主体双价值主张单向影响)现象中,不同主体价值主张变化程度有较大差异,其中一方企业价值主张变化更加明显。这种跨界现象多出现在有平台型企业(面向企业客户)参与时,在此跨界过程中,企业客户在平台型企业辅助下实现了原有价值主张的变换,而平台型企业价值主张并未发生改变,或者说,平台型企业价值主张就体现在帮助企业客户实现价值主张变换这一过程中。

表2 商业实践中跨界案例总结

3 结语

本文关注数字经济背景下企业与学术界探讨的热点话题——“跨界”,在回顾跨界相关研究的基础上,针对现有跨界内涵研究的不足,提出跨界是指不同价值主张渗透与融合进而产生新价值主张的过程。基于价值主张剖析跨界本质,突出了跨界深度融合异质性要素并创造新价值以满足顾客需求的特点。同时,本文借鉴吸收能力理论中组织学习过程,将跨界解构为4个阶段,并详细描述了企业跨界以及新价值主张实现过程,为深化跨界相关研究提供基础。此外,本文还根据提出价值主张的企业主体间关系,将商业实践中跨界现象分为3类,并分别选取案例描述跨界过程,加深对基于价值主张跨界内涵的理解。目前来看,对企业跨界现象的研究还处于起步阶段,未来还有较多值得探讨和研究的主题。

首先,价值主张代表了一种能够吸引和建立长期客户关系的价值,明确、独特的价值主张将为企业带来竞争优势与良好绩效[41],而企业通过跨界可以明确其在数字经济背景下的价值主张,因此,跨界对于企业而言具有重要意义。从价值主张创新角度来说,企业跨界源于对原有价值主张的改变,那么影响企业跨界的前因就成为值得探讨的一个话题。其中不仅涉及技术、经济等外界环境因素,也有企业本身战略导向、高层管理者偏好等内部因素。对于跨界前因的探索有助于丰富跨界与价值主张创新相关研究,同时帮助企业更好实现跨界。

其次,在跨界渗透阶段,组织认知刚性、路径依赖等因素会导致学习障碍的产生,使不同价值主张难以融合,进而影响企业跨界结果。克服跨界过程中的学习障碍有助于提高企业跨界实践成功率,未来研究可以从组织结构、文化氛围等方面探讨这一问题的解决方式。

最后,本文虽然结合一些实际案例,从价值主张角度剖析了数字经济背景下的跨界内涵,然而,受限于研究重点以及内容篇幅,未能对商业实践案例进行较为深入的解析。例如,跨界中不同知识交流与学习将会丰富企业知识库,企业如何提高资源利用效果和效率值得探讨。此外,跨界也可能带来文化理念、组织结构、管理模式等要素的改变,未来研究可进一步结合商业实践探索基于价值主张的跨界过程。