从灵活性平衡视角的高比例可再生能源电力系统形态演化分析

鲁宗相,李昊,乔颖

(清华大学电机工程与应用电子技术系,北京市 海淀区 100084)

0 引言

大力发展可再生能源是当前全球推动能源转型的关键途径。截至2019年底,全球非水可再生能源总装机容量1437 GW,年增长率14.7%,其中2019年当年新增光伏115 GW,风电60 GW,是可再生能源电源发展的主力军[1]。从国家和地区来看,丹麦实现了60%的发电量来自风电和光伏,乌拉圭、爱尔兰、德国、波兰、西班牙、希腊都实现了新能源发电量超过20%,这些实绩证明了高比例可再生能源电力系统转型是一条可行的路径。

根据中电联统计[2],中国2005年风电装机容量首次超100万kW(125万kW),2009年首次超1000万kW(1760万kW),2015年首次超1亿kW(12 830万kW),实现了快速增长。光伏装机容量的发展更加迅速,2010年80万kW,2011年350万kW,2013年1745万kW,2017年1.3亿kW。然而,从发电量来看,中国2019年风电、光伏发电量占总发电量比率分别为5.5%和3.1%,还处于中低比例可再生能源发展情景。

对于高比例可再生能源的发展目标,欧盟、美国、中国分别提出在2050年实现100%、80%和60%的可再生能源发电量占比的目标[3-5]。在2020年国际能源署(IEA)的能源展望报告中,欧盟、英国、新西兰等提出了2050年净零排放的目标[6];2020年9月,中国提出2060年前实现温室气体净零排放的承诺。碳中和目标对可再生能源发展提出了更高的要求,欧洲加速了实现100%可再生能源电力系统目标的进程。对中国而言,如何根据碳中和的新目标相应调整可再生能源发展目标,探究深度不确定性(deep uncertainty)条件下中国未来电网的愿景及其发展演化情景,是一个值得长期研究的问题。

电力系统结构形态是指电力系统的组成设备及其参与者的连接组织形式及交互作用方式。电力系统作为全社会最大的人造系统,其中长期发展情景,受到政治政策、经济社会、技术发展、资源环境等诸多因素的影响,其动态演化特征,例如电力系统技术进步、结构形态变化、政策取向等,无法采用概率模型描述。因此,基于海量场景,采用情景发现技术挖掘有效信息,即全局灵敏度分析(global sensitivity analysis)成为一个值得探索的方法[7]。高比例可再生能源电力系统的演化分析,一方面要关注可再生能源电源自身的发展路径及其与全社会、经济总目标的匹配程度;另一方面也要解析新能源与传统能源、电网、负荷之间的耦合关系,在诸多可能情景中发掘主导因素和加速/减缓某个因素作用力的方法。

1 未来电网演化的特征和驱动力研判

近年来,全球关于电力系统蓝图的研究焦点逐步由智能电网转向能源互联网,而其核心在于高比例可再生能源电力系统的发展愿景。

传统输变电技术的发展侧重在各个装备及系统关键技术指标的提升,向大机组、大电厂、大系统、高电压、资金密集、技术密集、高度信息化的现代化方向发展;而智能电网的提出,其焦点在于“智能化”,例如智能控制、智能管理、智能分析等,使得电网具有坚强、兼容、优化、经济、集成和自愈等关键特征[8];而在当前电力能源转型的再电气化、数字化、分散化关键趋势导向下[9],以开放、互动、共建、共享为突出特征的能源互联网成为下一阶段的愿景[10],而其关键的发展特征就是能源低碳化转型驱动的可再生能源电源的快速发展。

1.1 主要国家和地区的电网蓝图研究动态

1.1.1 美国

为了解决电力设施老化和高可靠性供电需求的矛盾,美国电力科学研究院2001年开始“Intelligrid”(智能电网)研究,2003年布什总统要求美国能源部(Department of Energy,DOE)致力于电网现代化(grid modernization),DOE发布“Grid 2030”报告,至2009年,奥巴马总统将智能电网提升为美国国家战略。

2012年美国DOE发布太阳能发展蓝图研究报告(Sunshot Vision Study),预测2030、2050年美国的太阳能发电量可达总发电量的14%、27%。紧接着,美国可再生能源国家实验室(NREL)发布“未来可再生能源电力系统”系列研究报告[4],提出2050年美国实现80%电力供给来自可再生能源。至此,美国关于电网智能化的焦点转向了高比例可再生能源电力系统。各个州纷纷开展各自的新能源资源和未来电网发展预测,尤其是加州电力调度中心(CAISO)提出光伏为主导的未来低碳电网蓝图,大力鼓励民众应用太阳能。2015年美国风能协会(AWEA)发布美国风电发展蓝图研究报告,预测2030、2050年美国风能供电量可达20%、35%。随着风光电源的比例攀升,储能的发展得到了关注。2020年美国储能协会(ESA)发布“100×30:推动清洁电力转型”报告,预测为了适应波动电源的快速发展,2030年美国储能发展规模将达100 GW。麦肯锡咨询公司发布“美国2040年电力工业蓝图”研究报告,提出电力与天然气系统的融合推动美国2040—2045年实现构建100%脱碳的电力系统。

1.1.2 欧盟

2005年欧盟成立“智能电网(smart grids)欧洲技术论坛”,并在2006年发布了3份智能电网发展的纲领性文件:①“欧洲未来电网的远景和策略(European Smart Grids Technology Platform:Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future)”;②“战略性研究议程(Strategic Research Agenda for Europe’s Electricity Network of the Future)”;③“战略部署文件(The SDD Strategic Deployment Document)”,完整勾勒了欧洲智能电网愿景。随后,各国开展自己的智能电网建设探索,应对21世纪的各种挑战和机遇。和美国不同,欧洲智能电网的兴起主要是大力开发可再生能源、清洁能源,以及电力需求趋于饱和后提高供电可靠性和电能质量等需求所决定的。

12家欧洲企业2010年1月13日宣布,将集资4000亿欧元,在北非和中东地区打造超级太阳能发电厂,供应欧洲零二氧化碳排放的清洁电力,到2050年之前,实现供给欧洲15%的电力,此即“沙漠科技太阳能计划”。同时也提出了“超级智能电网(Super Smart Grid)”愿景,在欧洲和北非建设100%可再生能源(北非太阳能+北海海上风电)供给、HVDC输送的全新电网。在保障能源安全、环境和经济目标驱动下,可再生能源发展愿景很快被推高到100%目标,将其作为欧洲低碳经济实现路径的关键基础,在2012年欧盟“能源2050路线图”做了详细阐述。

欧洲输电运营商联盟(ENTSO-E)从2010年开始,每2年滚动更新未来10年电网规划(TYNDP)。2018年的TYNDP报告指出[11],到2040年欧洲电网可再生能源装机将达到极高占比,满足75%的负荷需求;需要建立泛欧洲电力系统及电力市场交易体系;加强电网建设,包括各国内部网架及跨国联络线路,从而降低电价,提升电网安全性并实现高比例可再生能源消纳。2019年10月启动的TYNDP2020工作,目前已经完成了规划需求分析[12],其认为欧洲电网规划面临3方面的新需求:①在净零(net-zero)排放要求下,全欧洲需要统筹提出一个全新的电网方案,在“电+气”的更大范围实现平衡;②欧洲电网需要适应未来低惯量特性的全新电网结构、全新稳定机理以及新的灵活性供需平衡原理;③进一步提升海上风电的发展规模需要一个智能优化的规划方案。

1.2 未来电网演化的特征和驱动力总结

总结关于高比例可再生能源电力系统蓝图的研究,在未来电网演化的驱动力和关键特征方面有了全新的观点。

首先是未来电力系统演化的主要驱动由内部技术驱动主导变为外部压力推动为主。从传统电力系统到智能电网的发展,技术是其发展的第一驱动力,聚焦在电力系统及其装备的技术升级方面。在化石能源枯竭的预期判断和气候变化的现实威胁下,实现全社会的低碳化转型成为能源发展的核心动力,在可持续发展目标的导向下,大力开发可再生能源成为近乎唯一的选择。对中国而言,综合考虑发电能源资源禀赋、水资源条件、生态环境承载力以及能源消费总量和强度“双控”等因素,尤其在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下,非化石能源将逐步成为能源需求增量的供应主体。未来较长时期,中国能源基本格局将从“以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展”,逐渐过渡到以非化石能源为主体。

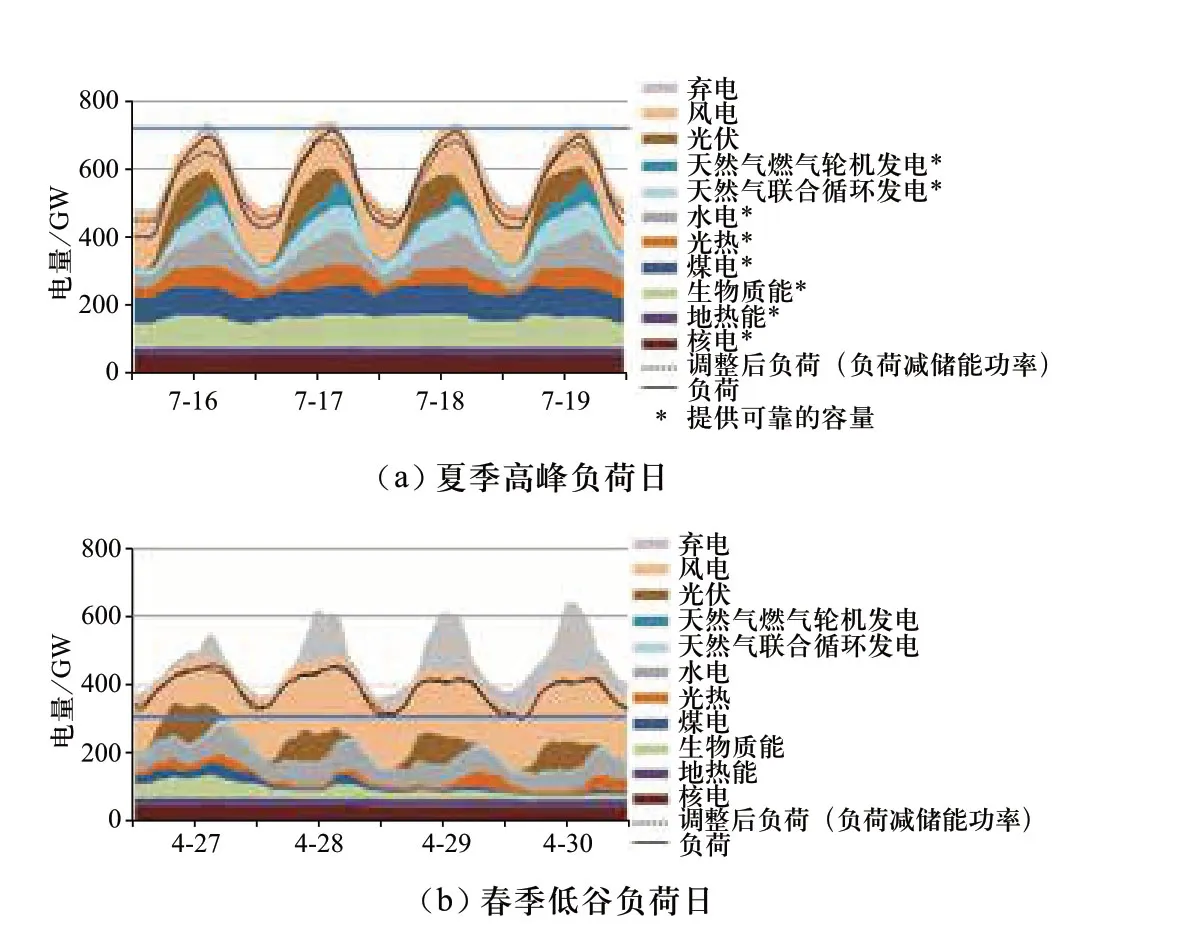

其次是风电、光伏等波动电源主导的未来电力系统的供需平衡,需要源网荷储各环节多向互动、额外的灵活资源支撑乃至多类型能源系统耦合等综合技术方案方可实现。NREL对未来高比例可再生能源电力系统的基本运行特性进行了分析。图1(a)和图1(b)是报告中给出的高峰负荷日和低谷负荷日的源荷平衡曲线[4]。

图1 典型负荷日的逐小时供需平衡仿真曲线Fig.1 Hourly dispatch stacks for the typical days

事实上,国际可再生能源机构(IRENA)和其他机构的研究得到类似的结果曲线。在风电、光伏等波动电源主导的场景下,其自身平衡能力严重不足带来了巨大的储能需求,甚至无法在电力系统内部实现平衡而需要扩展到多能源系统的综合平衡。事实上,欧洲输电运营商联盟的TYNDP2020规划工作首次尝试将电力和天然气系统联合规划,就是这一观点的实践。

2 高比例可再生能源场景下的灵活性平衡

2.1 高比例可再生能源电力系统的关键性能指标

安全、可靠、灵活、经济是电力系统关注的4个关键性能指标(key performance index,KPI)。在现有研究体系中,安全、可靠和经济3项指标都很好地构建了量化指标体系,但灵活性长期停留在定性描述的层面。

在高比例可再生能源接入的未来电力系统愿景中,风电和光伏发电将成为电力供应的重要支柱,其出力的随机性和波动性,导致电力系统本征特性改变,“基荷”发电厂基本消失,常规火电机组在日内快速启停,并通过水电厂、燃气电厂、储能等灵活资源调节弥补可再生能源随机波动性。

未来高比例可再生能源电力系统的特性变化使得KPI的关注点发生变化,灵活平衡能力成为系统安全稳定运行的核心,而电网、电源、负荷的多向交互影响使得电力系统运行特性呈现多元化趋势。因此,基于概率方法的灵活性评价技术体系、定性和定量因素的耦合评价、负荷需求响应能力评价都成为当前研究的热点。目前关于灵活性定量定义[13]、评估方法[14]、灵活性专项规划[15-17]和基于灵活性的优化运行[18-20]等方面的研究都有了很大的进展。

2.2 基于灵活性平衡的电网演化方法

电力系统的发展演化受到技术成熟度、能源资源价格、技术发展潜力、社会发展速度等诸多不确定性因素的影响,演化路径的发展具有很强的不确定性。传统基于人为设定多场景的方法难以保证所设场景的典型性,故本文采用可以考虑路径发展深度不确定性的全局灵敏度方法对电力系统演化路径进行研究。

全局灵敏度方法的基本思想是考虑影响演化路径的多重不确定性因素,采用一定的抽样方法从多种不确定性因素的分布范围中抽出海量样本,并且将每组样本作为一组路径演化的边界条件输入到电力系统演化模型中。之后,电力系统演化模型生成海量的演化路径,这些演化路径将被进一步统计和分析。而本文对传统全局灵敏度方法进行拓展,将灵活性因素嵌入传统方法中,包括在多重不确定性因素中考虑灵活性相关因素以及在电力系统演化模型中考虑灵活性资源及灵活性平衡,以便在结果中分析灵活性资源在系统演化中的作用。

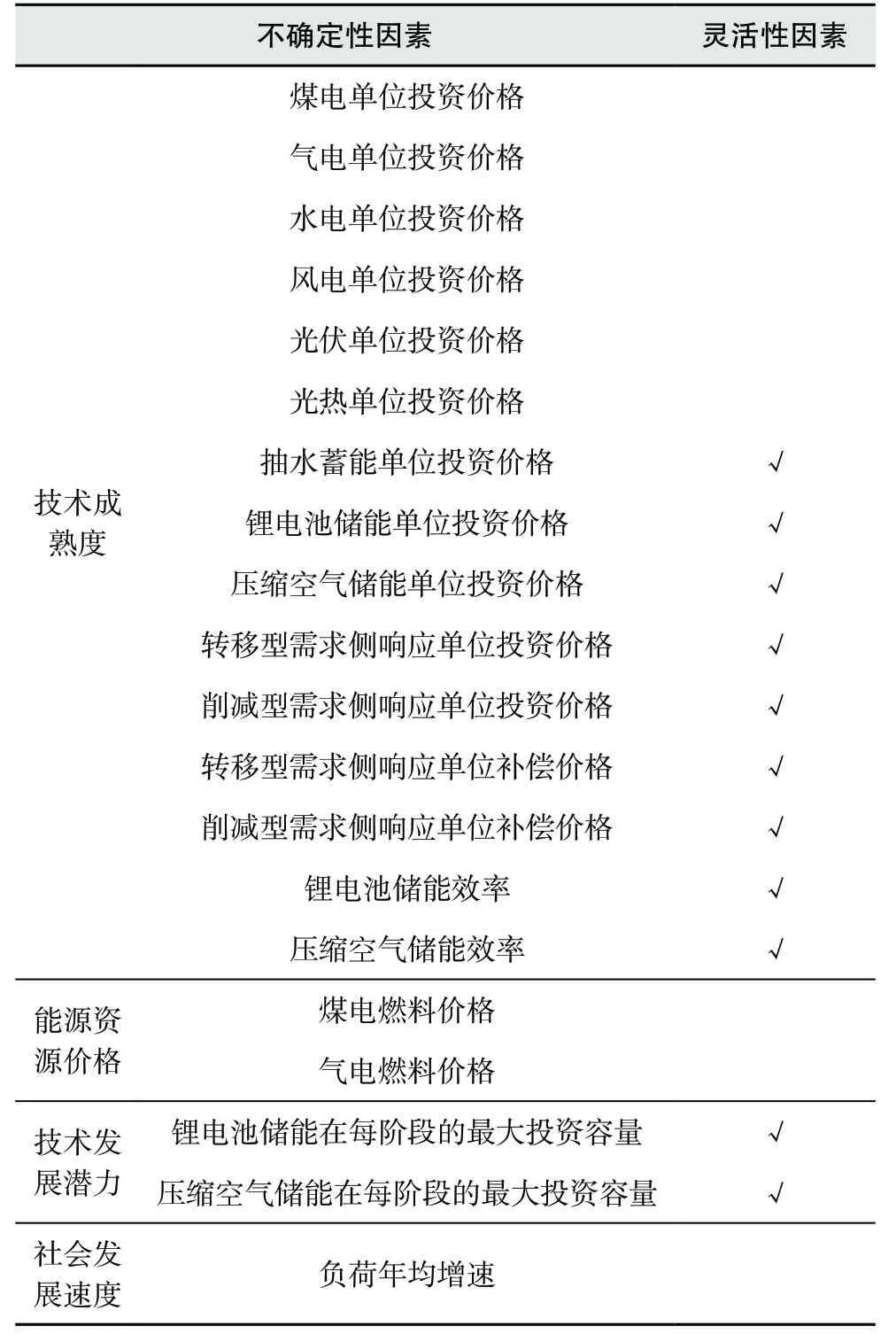

所考虑的灵活性因素包括技术成熟度、能源资源价格、技术发展潜力、社会发展速度等,共计20项,如表1所示(表中最后一列标记该因素是否为灵活性相关因素),各种因素随时间发展而变化的取值范围参考文献[21-25]。

本文采用考虑灵活性平衡的电力系统源、荷、储协同规划模型进行电力系统演化分析,除了常规的电源可以投资外,所考虑的待投资灵活性资源包括火电机组的灵活性改造(降低最小技术出力)、多类型储能(锂电池、压缩空气储能、抽水蓄能)、两种需求侧响应(负荷转移型和负荷削减型)。火电方面,在规划中考虑了火电的爬坡、启停等灵活性能力,水电以最大、最小、预期出力的“三段式”出力进行考虑,在出力区间内认为其具有充足的爬坡能力,储能和需求侧响应的建模考虑了功率调节和能量搬运的能力。规划框架为基于典型日的双层优化,上层为投资决策,下层为典型日的小时级运行模拟,以运行成本与投资成本最小为目标进行优化。此建模框架考虑了各环节的灵活性能力,可以反映系统在小时级尺度及日尺度的灵活性平衡,且系统整体建模为多节点系统,可以考虑系统在空间上的灵活性平衡。具体的规划模型参考文献[25]。

表1 电力系统演化发展的不确定性因素Table1 Uncertain factors in the power system transition

3 算例分析

本章以中国西北电网为例,展示高比例可再生能源发展的演化路径。

西北地区电力系统是中国典型的可再生能源源端系统。截至2020年6月,西北地区风电装机达5347万kW,光伏装机达4680万kW,新能源装机占总装机的35.9%,且未来仍将持续增长。

根据文献[5],设定西北地区2050年新能源装机占比达到80%。设定负荷的年均增速在3%~5%。风、光资源潜力参考文献[21]。采用2.2节的方法进行海量演化路径生成与分析。其中,假设不确定性的参数在对应区间内呈均匀分布,采用蒙特卡洛法进行随机抽样。共进行抽样500次,对应生成了500条演化路径。

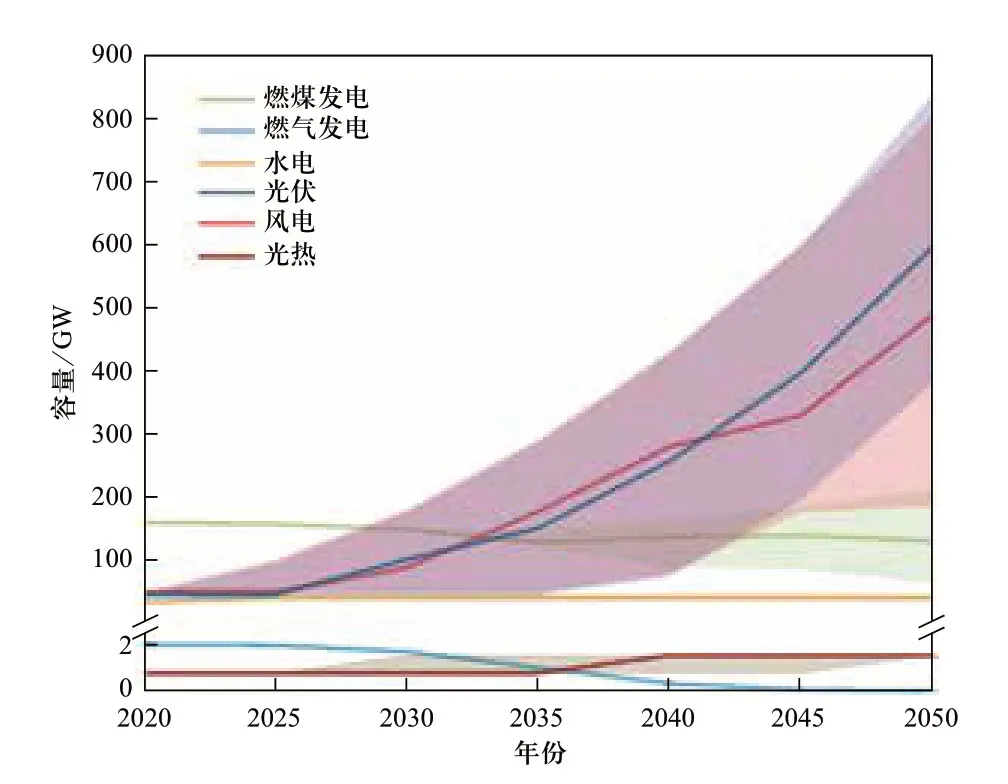

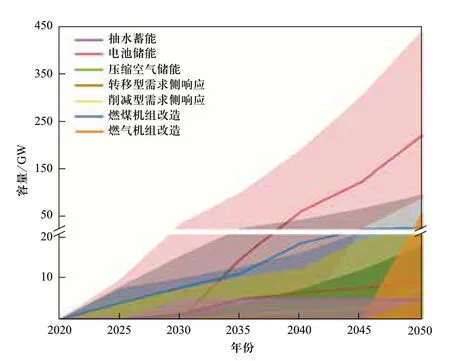

图2和图3给出了系统源荷储各环节配置容量的演化路径,其中实线表示海量规划结果的中位数,阴影部分表示规划结果的分布范围。可以看出,风电和光伏是系统装机容量的主要增长点,且在发展后期光伏容量将逐步超过风电;火电的比重逐步下降,水电容量基本稳定。灵活性资源配置方面,随着时间推移,电池储能将成为最主要的灵活性资源。

图2 电源结构演化路径Fig.2 Transition path of generation mix

图3 灵活性资源演化路径Fig.3 Transition path of flexibility mix

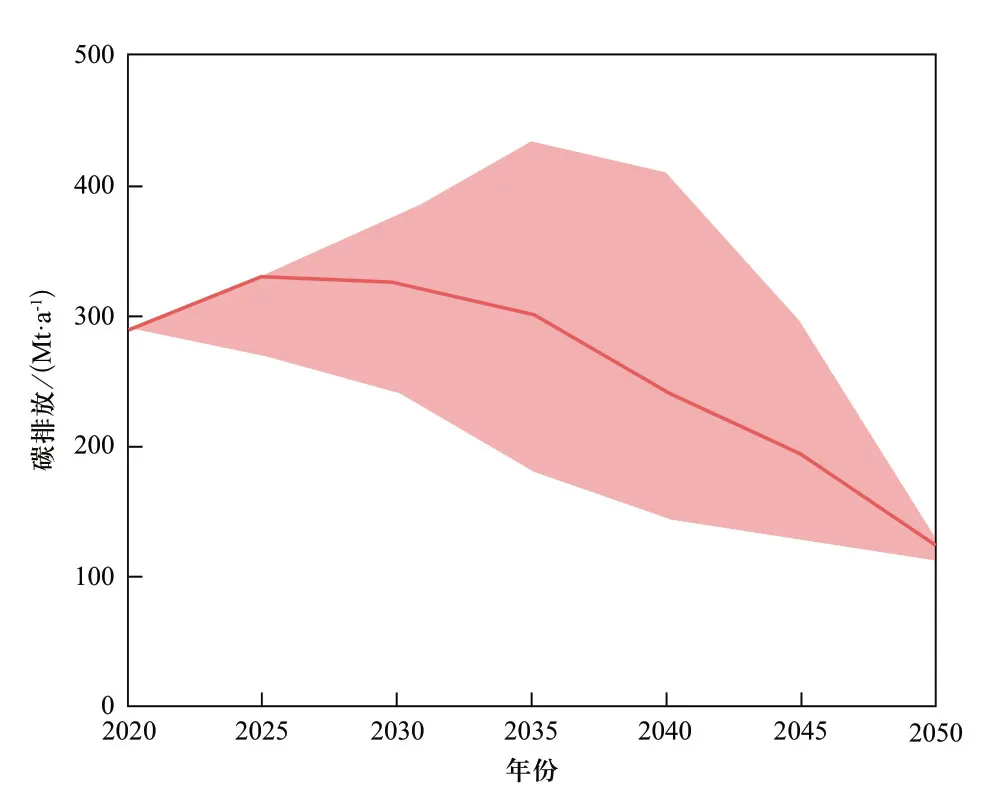

图4展示了基于规划结果计算的碳排放演化路径,实线和阴影部分分别表示中位数和分布范围。可以看出,碳排放在2030—2035年左右达峰,与中国中长期战略相符。

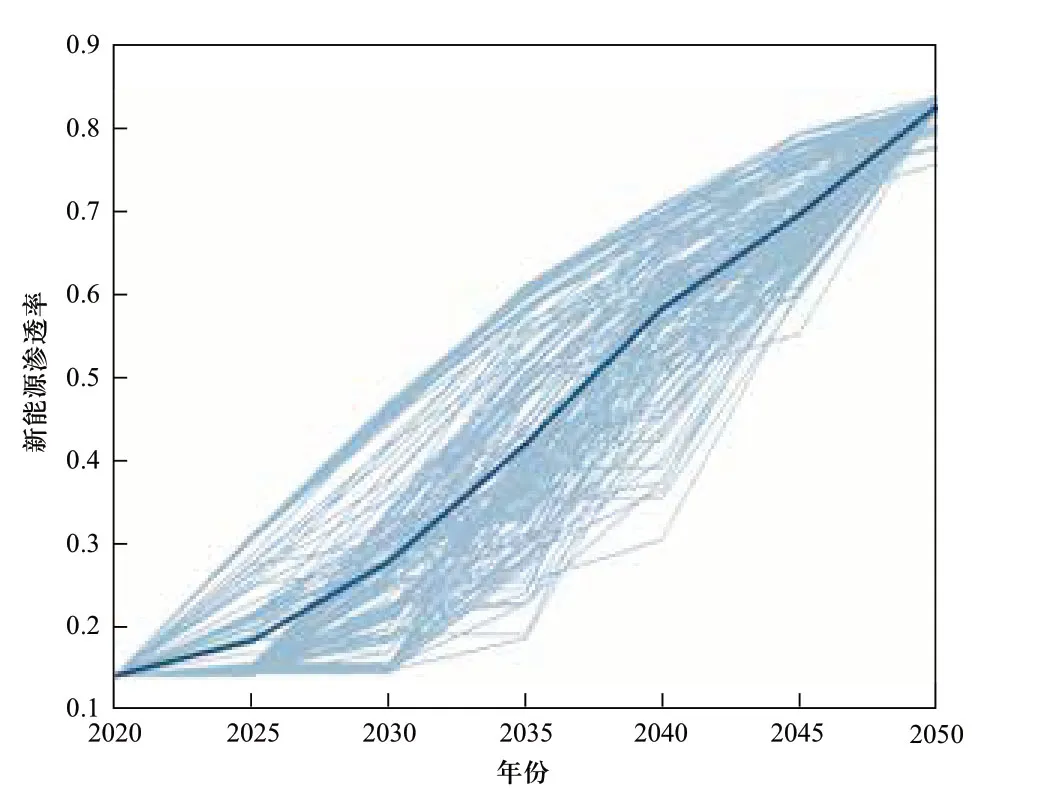

图5展示了系统新能源电量渗透率的演化路径,其中浅蓝色的线表示每一个规划结果对应的新能源渗透率变化路径,深蓝色的线表示所有路径的中位数。可以看出,系统的新能源渗透率呈上升趋势,但在驱动因素的不同取值下,渗透率演化路径具有明显差异。

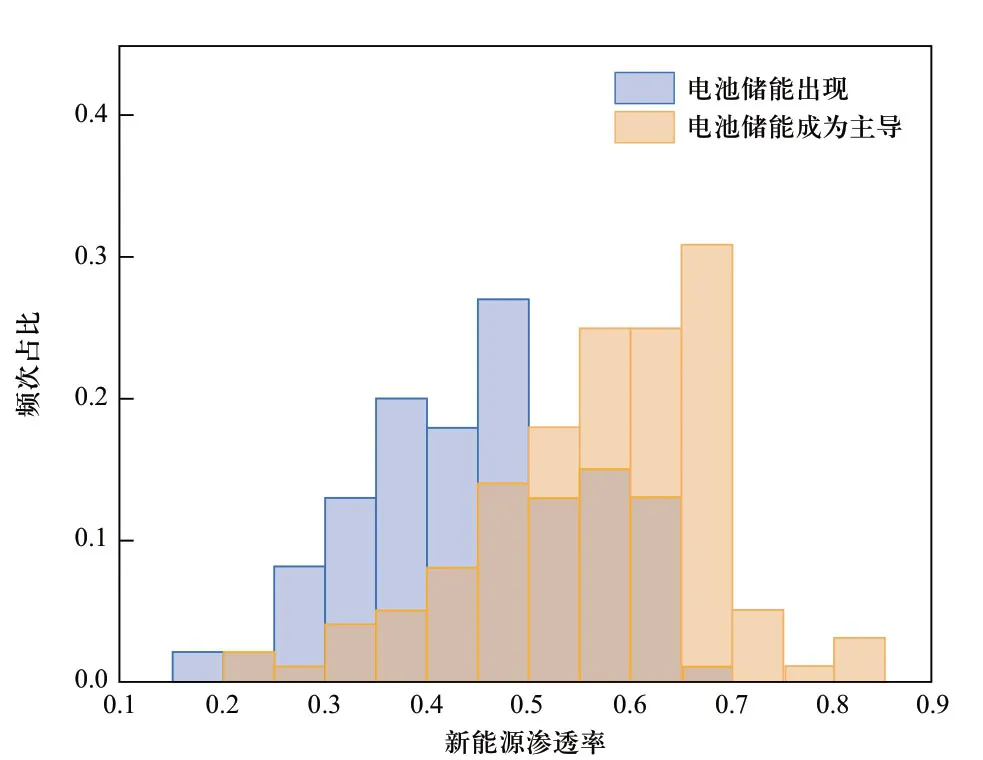

同时,本文统计了在不同路径下系统灵活性资源的发展趋势,这里以关注度较高的储能为对象进行分析,探究其在系统演化中的出现以及成为主导灵活性资源的2个“里程碑”情况,其中“主导”是指电池储能容量在所有灵活性资源中占比超过50%。具体地,本文统计了在生成的海量规划结果中,2个里程碑出现时的渗透率情况,即计算了不同渗透率时里程碑出现频次的占比。从图6可以看出,出现最多的情景是,储能将在新能源容量渗透率为45%左右时介入系统,并在容量渗透率为65%左右时成为主导的灵活性资源。

图4 碳排放演化路径Fig.4 Transition path of carbon emission

图5 新能源渗透率演化路径Fig.5 Transition path of renewableenergy penetration

图6 电池储能在系统演化中的里程碑Fig.6 Milestones of battery storage in the transition

4 结论

中长期电力系统愿景及其演化规律的分析是指导行业发展的重要前导性研究,本文通过广泛的国内外调研和海量场景仿真,对中国高比例可再生能源电力系统的形态演化进行了分析,主要分析结论如下。

在国际能源清洁化转型驱动下,电力系统不断推高可再生能源电源比例成为一个主流的发展趋势,而风电、光伏为主的波动电源的快速发展,使得系统灵活性成为规划和运行的核心问题,灵活性资源的协调发展是未来情景演化的关键因素。

本文采用全局灵敏度方法,考虑影响演化路径的多重不确定性因素,抽样形成海量样本进行电力系统演化仿真,可以有效模拟系统中长期发展情景。

西北电网的案例分析表明,风电、光伏为主的可再生能源发展路径,可以实现社会、经济和技术的综合目标。电池储能将成为中高比例可再生能源情景下的主要灵活性资源,在最多数的情境中,储能将在新能源容量渗透率为45%左右时介入系统,并在容量渗透率为65%左右时成为主导的灵活性资源。