举手之劳,助力我国实现碳中和

庄明浩

进入21世纪以来,最受关注的天气话题就是“全球变暖”:一些地方的冬天还没有过去,油菜花却出人意料地开放了;在西藏,几十年前还被冰川覆盖的地方,如今不但可以种植青稞,还获得了丰收,冰川却不见了踪影;北极冰川退缩,海平面上升;海水温度上升,全球海洋生态系统正面临不可逆转的伤害;全球洪涝、干旱、台风、高温热浪、寒潮等极端气候事件频发......

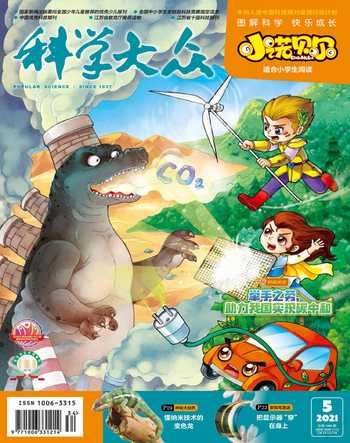

我们都知道,温室气体的排放、增加是全球变暖的主因。温室气体中,以二氧化碳排放带来的影响最为显著。2018年,二氧化碳的全球平均浓度达到407.8ppm(ppm浓度也称百万分比浓度),是过去数百万年来的最高水平。而二氧化碳的来源,很大一部分是人类生产、生活排放的废气和化石燃料的使用;另外,乱砍滥伐也会导致植物对二氧化碳吸收量的减少,恶化二氧化碳的排放程度。

因此,我国在第75届联合国大会上向世界郑重承诺,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议更是提出,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,力争2030年前实现碳达峰,2060年实现碳中和。

每个人都留下了“碳足迹”

或许有同学会说,二氧化碳排放、全球变暖和我可没多大关系!其实,我们每个人都为二氧化碳排放、全球变暖“贡献”了自己的力量。為什么这么说呢?因为我们的衣食住行都留下了“碳足迹”。比如,乘坐交通工具、吃水果、用纸张写字、使用空调......这背后都会引起二氧化碳的排放。

所以,减少二氧化碳的排放,我们人人有责!

什么是碳中和

根据联合国政府间气候变化专门委员会2018年发布的《全球升温1.5°C特别报告》,碳中和的定义是:在一定时期内,通过人为二氧化碳移除使得全球人为二氧化碳排放量达到平衡时,可实现净零二氧化碳排放。

简单来说,碳中和就是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳的相对“零排放”。

我们可以想象成人为二氧化碳的排放与吸收是平衡秤或者跷跷板的两端,要想达到平衡,两者之间的质量必须是一样的。

需要注意的是,人、动植物呼吸排放的二氧化碳不算碳排放,因为这些碳排放直接或间接被植物吸收了。

为什么要实现碳中和

气候变化主要是由人为活动产生的二氧化碳气体排放造成的,其中以煤炭、石油为主的化石能源燃烧为主要排放源。

1温室气体排放与全球温度

温室气体排放是全球变暖的主要因素。现有研究指出,目前全球平均气温已经比工业革命前上升1°C左右。如果温室气体排放量不加以控制,未来全球平均气温每10年的增温幅度为0.2°C。全球气温升高会引起积雪和冰川融化,导致海平面上升,进而可能会使沿海低洼地区面临被淹没的危险。联合国政府间气候变化专门委员会的报告也指出,如果温度升高超过2.5°C,有可能会对全球所有区域都产生不利影响,尤其是发展中国家更为严重;如果升温4°C,全球的生态系统可能将面临崩溃。

2气候变化与生态系统

气候变化引发的洪涝灾害、热浪、台风、寒潮、极端增温、极端降水、极端干旱等灾害性极端气候事件频发,会导致海平面上升、资源分布失衡、生物多样性减少、土地退化、农业减产等,进而严重影响生态系统结构和功能。

例如,极端气候事件会导致农业减产。有研究指出,全球平均气温每升高1°C,全球小麦、水稻、玉米和大豆平均产量分别下降6%、3.2%、7.4%和3.1%;对我国而言,可能会导致农作物产量减少5%~10%,同时会降低农作物的营养品质、外观品质、加工品质和食味品质等。《全球升温1.5°C特别报告》指出,气候变化对海洋生态系统影响较为严重。当全球升温1.5°C时,将减少70%~90%的珊瑚礁。而一旦全球升温2°C时,科学家预测全球99%的珊瑚礁将可能退化,还会导致全球约13%的陆地生态系统遭到破坏。

3气候变化与人体健康

气候变化不仅会通过高温、旱灾、水灾、暴风雨、热浪、寒潮等方式直接影响人体健康,还会通过改变疾病媒介传播途径、影响粮食安全和增加社会心理压力等方式间接影响人体健康。

气候变化对人体健康的影响主要体现在以下几个方面:伤病、心理疾病、传染病、过敏、心血管疾病、呼吸系统疾病、中毒、营养不良等。例如,高温一方面通过暴露反应可以直接导致死亡,另一方面通过增加心血管疾病、呼吸系统疾病、脑血管疾病等慢性疾病的发病率,间接导致死亡。有研究指出,2003年,热浪导致欧洲地区约4.5万人死亡。随着未来高温发生频率和强度的不断增加,将会引起更多的人死亡。

哈佛大学研究指出,按照目前大气中二氧化碳浓度增加的速度,到2050年,将会导致农作物中的营养含量,尤其是蛋白质、铁、锌的含量,降低3%~17%。到时候,全球大约1.75亿人将缺锌,约1.22亿人将缺乏蛋白质,增加人群的隐形饥饿。此外,还将导致14亿的育龄妇女和5岁以下儿童的铁摄入量减少4%以上,进而引发与缺铁相关的其他疾病。

实现碳中和,我们该怎样做

联合国环境规划署的最新报告指出,为实现2015年《巴黎协定》设定的目标,即到2100年将全球平均气温的增幅控制在2°C以内,未来10年全球碳排放每年需要减少2.7%;而将升温限制在1.5°C以内,则全球碳排放每年需减少7.6%。这对世界各国制订碳减排目标提出了更高的要求,何时碳达峰、何时碳中和以及之间的跨度都需要明确的时间节点。大多数发达国家提出2050年实现碳中和,从碳达峰到碳中和的时间跨度为60年,而我国提出2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,时间跨度仅为发达国家的一半,这就对我国固碳减排提出了更高的要求。可以说,碳中和目标的实现与我们每个人都息息相关。

实现碳中和的途径主要有两个,即所谓的加减法。加法是提高陆地生态系统的固碳能力,减法是减少二氧化碳气体排放量。

1倡导低碳生活,养成节能的习惯

树立节能意识,在日常生活中养成节约用能的好习惯。

有研究指出,不同能源生产1度(千瓦时)电排放的二氧化碳量不同。燃煤发1度电,排放0.96千克二氧化碳;石油发1度电,排放0.78千克二氧化碳;天然气发1度电,排放0.65千克二氧化碳;核能发1度电,排放0.07千克二氧化碳;可再生能源(如风能和太阳能)发1度电,排放0.009~0.04千克二氧化碳。目前,中国主要是以燃煤发电为主。按照14亿人口计算,如果每个人节约1度电,全国可以减少1.344×106吨二氧化碳排放。此外,如果在上述基础上,燃煤发电改为可再生能源发电,还可以至少减少1.288×106吨二氧化碳排放。

在日常生活中,我们还需要养成节水的习惯。节省1立方米水,可以减少0.34千克二氧化碳排放。另外,日常出行尽量选择步行、骑车、坐公共交通工

具等低碳、绿色的出行方式代替私家车出行,这样既能锻炼身体,又能减少二氧化碳的排放。有研究指出,乘坐公共交通工具替代私家车出行,每千米可以减少0.25千克二氧化碳排放。

2调整饮食结构,多吃菜少吃肉

从温室气体排放角度来讲,2006年,联合国粮农组织在《畜牧业的巨大阴影:环境问题与选择》报告中指出,畜牧业生产系统贡献了全球人为温室气体排放量的18%,已成为当前主要的温室气体排放源之一。有研究提出,減少肉类消费和提高蔬菜的摄入,可以大幅度减少温室气体排放。

英国兰卡斯特大学的研究人员估算了生产不同食物的平均碳足迹,即从生命周期角度讲,生产1千克食物所排放的温室气体排放量。结果显示,不同食物之间的碳足迹存在较大差异,数值越大,单位产品的温室气体排放越高:蔬菜0.47千克,水果0.50千克,粮食作物0.53千克,豆类0.66千克,温室蔬菜和水果1.02千克,坚果1.42千克,牛奶1.39千克,水稻2.66千克,鸡蛋3.39千克,鱼类4.41千克,鸡肉4.12千克,乳酪5.32千克,猪肉5.85千克,虾14.85千克,奶酪8.86千克,黄油11.52千克,羊肉27.91千克,牛肉28.73千克。从上述数据可以看出,单位产品的肉类温室气体排放,尤其是红肉(指的是羊肉和牛肉),远远高于蔬菜和水果类。当然,我们不是强调不吃肉,而是提倡少吃肉、

多吃菜的健康饮食习惯,合理膳食,这样不仅可以保证身体健康,还能达到减缓温室气体排放的效果。

3积极参加植树造林活动

我国科学家发表在《美国国家科学院院刊》上的研究指出,我国陆地生态系统在2001—2010年期间每年的固碳量达到2.01亿吨,其中森林生态系统贡献了固碳量的80%左右;其次是农田生态系统,贡献了12%;再次是灌木生态系统,贡献了8%。我国陆地生态系统的年均固碳量抵消了我国同期化石燃料燃烧导致的碳排放量的14.1%左右。结果说明,陆地生态系统具有较大的固碳潜力,尤其是森林生态系统。

因此,增加我国森林总量、提高森林质量等方式都是我国实现碳中和的有效途径。根据国家林业和草原局的研究结果,种植一棵树,每年固碳量为4~18千克,在20年里可吸收固定二氧化碳量为80~360千克。

对我们而言,参与植树造林不仅是实现自己个人碳中和的一种方式,也是助力我国实现碳中和的重要举措。

实现个人碳中和,同学们知道该怎么做了吗?我们携手,一起努力!