基于常规生化成分表型的茶树品种遗传多样性分析

孔祥瑞,杨军,岳文杰,郑国华,王让剑*

1.福建省农业科学院茶叶研究所国家茶树改良中心福建分中心,福建 福州350013;2.福建农林大学金山学院,福建 福州350002

我国现代茶树育种始于上世纪40年代[1],其育种目标经历了“高产—优质—早生—多抗”的发展历程。进入21世纪,茶树育种研究逐渐向产品开发多样化、茶功能成分优化和多抗的育种目标转移[2]。茶树种质资源作为现代茶树育种的物质基础,对其进行深入研究,有助于阐明茶树起源、分类、生理和遗传等问题,为茶树育种工作提供理论依据,进而克服茶树育种的盲目性,增强预见性,提高茶树育种成效[3]。目前,常见利用EST-SSR、AFLP、SNP 等分子标记技术手段研究茶树种质资源遗传多样性[4-8],也有少量基于表型性状进行遗传多样性分析的报道,但多数报道的参试材料数量有限[9-12]。改良品种作为种质资源的重要组成部分,是茶树育种优异亲本选择的潜在来源[13]。本研究拟分析189个具有代表性的茶树品种常规生化成分表型遗传多样性,以期为基于茶树表型遗传多样性的育种亲本材料选配提供参考。

一、材料与方法

1.材料

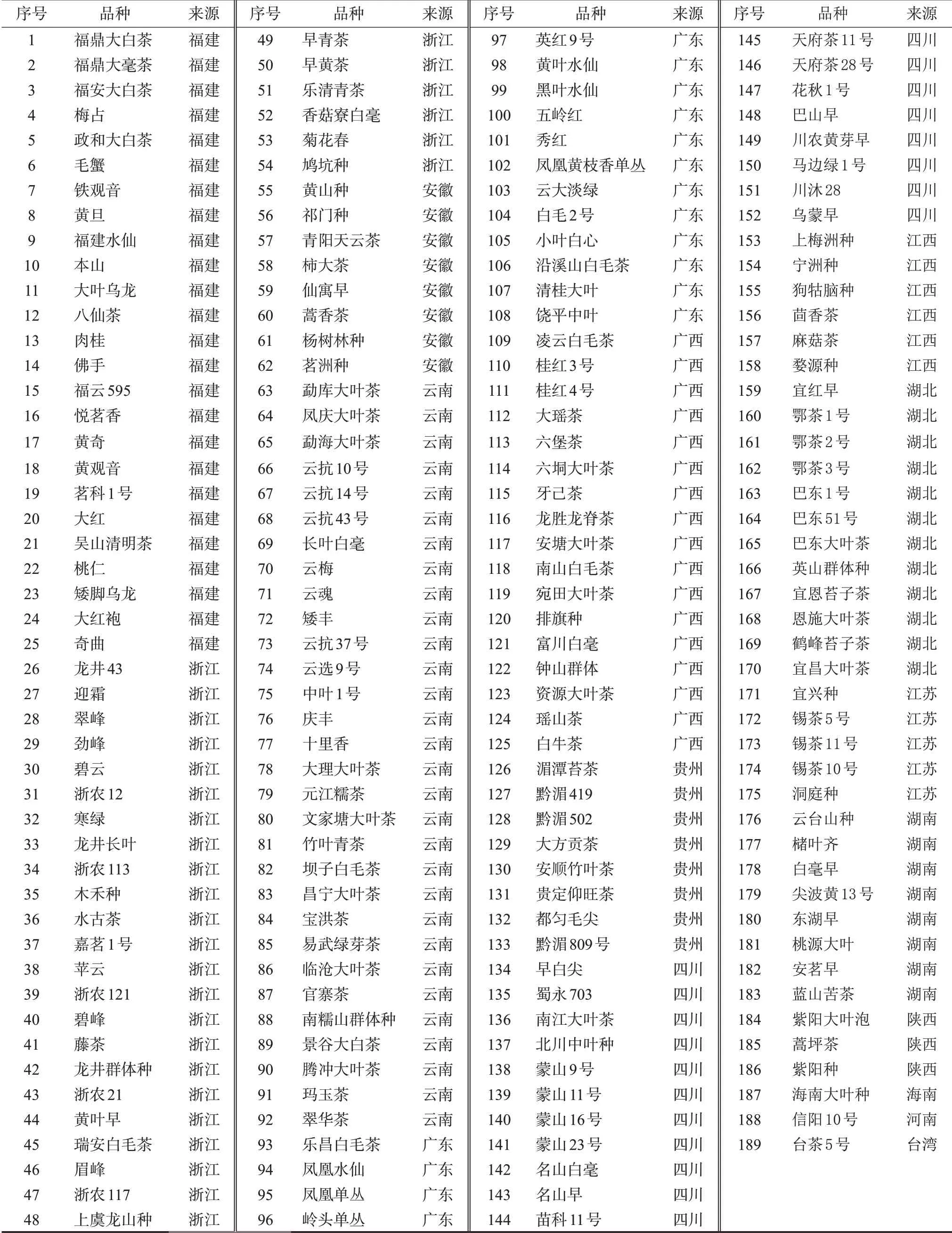

参试茶树品种种植于福建省农业科学院茶叶研究所社口基地,立地条件和管理方法相对一致,品种信息如表1。

2.方法

(1)生化成分测定

2019年春季,取各参试茶树品种的一芽二叶嫩梢用液氮固样,经真空冷冻干燥,将干燥叶片在液氮中研磨成粉末,过筛,取10 mg干粉完成各项常规生化成分的测定,每个品种设6 个生物学重复。氨基酸、茶多酚和儿茶素的测定按国标方法,结果以百分含量表示。

(2)数据处理

遗传多样性分析有关计算原理和方法参照董玉琛等的相关文献[15],分析过程中涉及到的计算公式为:变异系数(离散系数)CV=σ/μ,其中σ和μ分别为表型值的标准差和均值。Shannon-Weaver多样性指数(基因型多样性)H'=-∑PilnPi。Pi表示某性状第i级的分布频率。

通过计算各品种间的相似性系数,并用分层聚类法[16]对189个品种进行聚类,结合欧氏遗传距离(Euclidean distance),对品种间的相似度进行了系统评价。同时,选用主成分分析对供试各品种材料的适制性进行了基于生化表型的判别分析,并对原始变量之间的简相关系数和偏相关系数的相对大小进行检验(KMO 检验)。以上数据处理均在统计软件R 3.3.0中完成。

二、结果与分析

1.生化性状表型观测值的分布

对参试品种的4 个生化性状值分别进行缺失项删除、建立依次表之后,按照连续性变量次数分布表的构建原则,在MS Excel 2007中进行次数

分布情况统计分析。

表1 参试茶树品种信息

参试茶树品种的氨基酸含量多数居于2.3%~3.8%水平,其品种数量占该分析项样本整体的58%;茶多酚含量集中在21.5%~33.5%之间,品种数量占该分析项品种总数的69%;儿茶素含量集中在11%~20%之间,品种数量占该分析项品种总数的78%;咖啡碱含量集中在3.7%~4.9%之间,品种数量占该分析项样本总数的65%(图1)。

图1 生化成分含量的次数分布

2.生化性状的变异度及遗传多样性指数

对参试材料的4 个生化性状测定值进行统计分析,结果如表2。在4个生化性状中,咖啡碱含量的变异系数最低,为0.16,说明列入该项分析中的参试材料的咖啡碱含量差异相对较小。氨基酸含量的变异系数最高,为0.28,说明氨基酸含量的变异程度大于其他3 个生化性状的变异程度。Shannon-Weaver 指数也表明,参试茶树品种在氨基酸、儿茶素、茶多酚和咖啡碱含量4 个生化性状上蕴藏着丰富的遗传多样性。

表2 生化性状的变异系数与遗传多样性指数

3.欧氏遗传距离

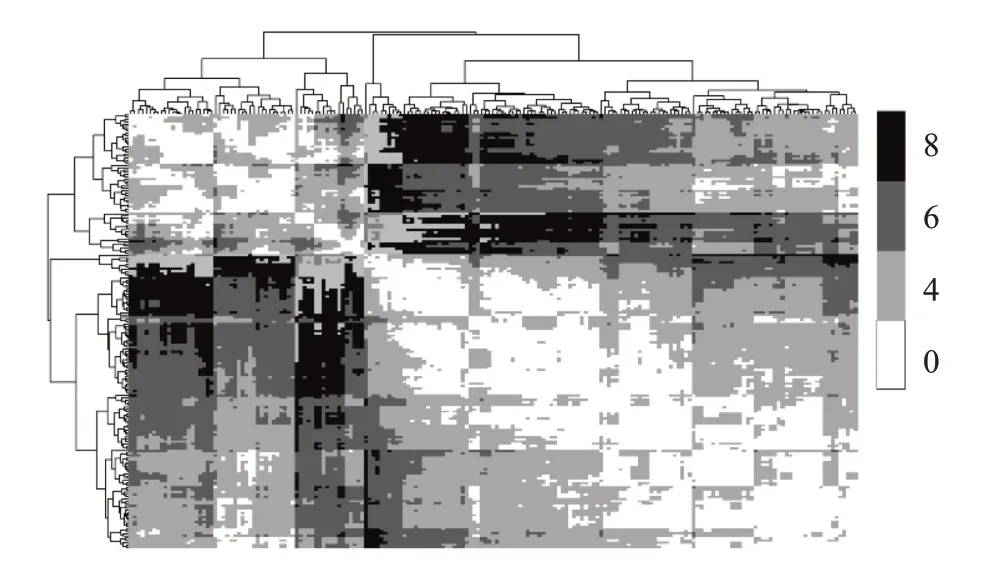

为进一步考察参试材料的遗传基础组成情况,基于4个生化性状值计算189份材料的欧氏遗传距离。数据经标准化处理之后,运用系统聚类中的个案分群质心聚类法进行分析,结果表明,参试茶树品种中两两个体间的遗传距离多数居于1.8~4.4 水平,其中最大值为7.6,最小值为0.3,均值为3.1(图2)。当将25 个乌龙茶品种单独进行分析时,个体间遗传距离分布在0.6~6.4 之间,而红绿茶品种间的遗传距离在0.2~7.5 水平。由此可知,参试茶树品种中适制同一种茶类的种群内遗传距离比不同适制性种群间小,特别是乌龙茶品种类群内的遗传距离明显小于红绿茶品种的类群内遗传距离。

图2 茶树品种间的欧氏遗传距离热图

4.品种间的个体相似性

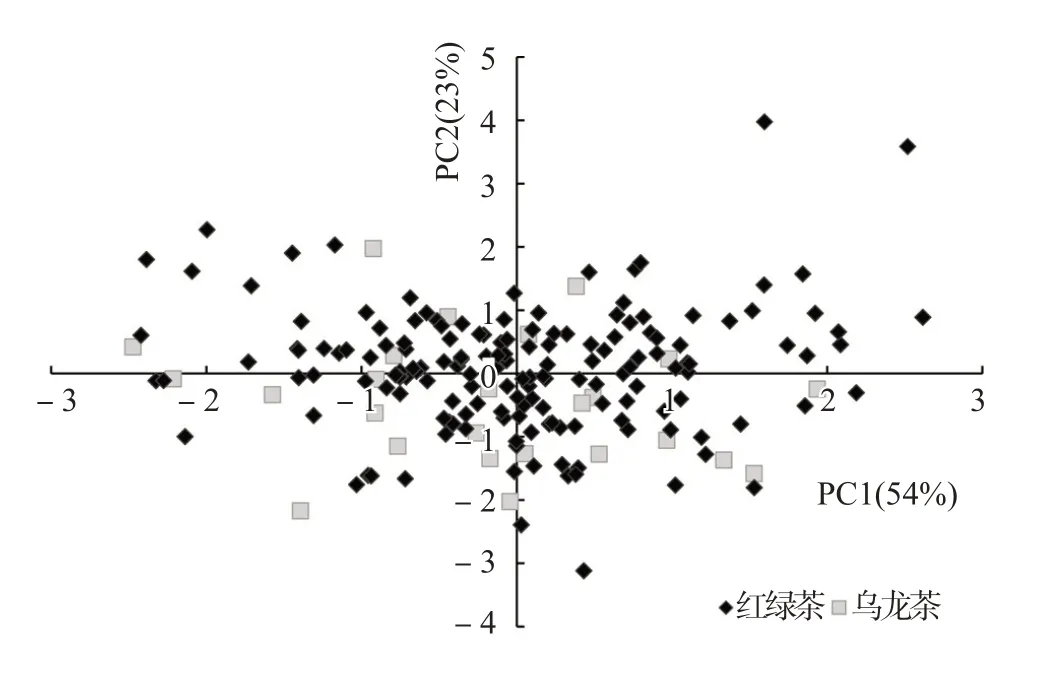

(1)基于主成分分析的品种分类

鉴于主成分分析具有降低数据维数和能够最大限度表征原变量的特征[17],将参试材料的4项生化指标数据经预处理后,进行主成分分析。结果显示,KMO值(取样足够多的Kaiser-Meyer-Olkin度量)为0.67,所以,考察样本能够用主成分分析求其权重。通过求解不同指标在2 个线性组合中的系数、计算主成分方差贡献率和指标权重的归一化3 个步骤,发现咖啡碱和茶多酚指标权重值最高,分别为0.45 和0.37。以样本在第一主成分和第二主成分上的得分作图结果(图3)表明,主成分1和主成分2对红绿茶品种的聚类作用较为有效,尤其是坐标原点附近分布相对紧密;而乌龙茶品种的聚合度相对较差,但其分布基本落在各个象限的红绿茶品种分布范围之内。这与部分乌龙茶品种同样适于制作红绿茶茶类事实相符。

图3 189个茶树品种的第一、第二主成分载荷图

(2)聚类分析

利用基于主成分分析的分层聚类法对参试茶树品种进行聚类,结果如图4。分层聚类的亚组欧氏距离热图显示,参试茶树品种可分为3个亚组,第一亚组包含龙井43、福鼎大白茶等45个品种,组内欧氏遗传距离为0~6.86;第二亚组包含悦茗香、黄观音、金观音等78个品种,组内欧氏遗传距离为0~8.41;第三亚组包含凤凰单丛、凤凰黄枝香单丛、矮脚乌龙等66个品种,组内欧氏距离为0~7.44。3个亚组各具地域性、适制性等品种特色,但又有着相似的欧氏遗传距离水平,说明3个亚组蕴含有相近的亲本选择潜力。

图4 分层聚类的亚组欧氏距离热图

三、讨论

黄建安等[18]应用AFLP 技术对福鼎大毫茶等40 个茶树品种进行遗传多样性和亲缘关系分析,研究结果表明40 个材料的遗传距离介于0.13~0.48 之间。金基强等[19]应用EST-SSR 技术对大叶乌龙等42个品种进行遗传多样性分析,获得供试材料的遗传距离处于0.074~0.667 之间。本研究基于常规化学表型性状获得的189 个茶树品种的遗传距离为0.3~7.6,表明茶树品种遗传多样性十分丰富。

本研究对189个具有代表性的茶树品种进行基于表型性状的遗传多样性分析,结果表明参试茶树品种的常规生化成分含量都具有趋中间值分布的特点,咖啡碱含量、茶多酚含量、氨基酸含量和儿茶素含量的中间型品种数量均在60%以上。结合变异系数和Shannon-Weaver 多样性指数变化,基于生化表型性状的遗传改良在理论上具有可行性。

对于茶树育种而言,亲本材料的选择是研究的起点也是关键点。因此,在分析遗传距离的基础上应用主成分分析对不同品种个体间的相似性进行判别。结果发现,4个生化成分中咖啡碱和茶多酚的载荷量较高,总的贡献率可达77%,不同适制性的品种可被加以区分,其中载荷量的大小与王飞权等[20]用42 份武夷山种质进行分析得到的结论相一致。应用非经典数据分析聚类法基于4个生化成分对189 个茶树品种进行归类,结果可被分成3 个亚组,且聚类关系与品种系谱高度一致,也说明基于表型性状的多样性分析可为育种研究中亲本材料的选择提供参考。