日本的宗教监管与邪教应对及其启示

黄绿萍

(江苏师范大学 江苏徐州 221116)

近年来,在高龄少子化的背景下,日本国内的宗教法人数和绝大多数宗教团体的信徒人数连年减少。根据日本《宗教年鉴》(日本文化厅编)的统计,2017 年全国宗教法人总数为181,251 个(含包括宗教法人、被包括宗教法人和单立宗教法人),较2016 年减少了245 个,较2014 年减少了393 个。全国信教总人数从2007 年的2.08 亿人,减少至2017 年的1.8 亿人。尽管宗教在规模上缩小的趋势明显,但在日本社会各个方面的影响力依然十分重大。在政治上,以创价学会为基础成立的政党公明党与自由民主党组成自公连立政权,成为日本第二大执政党。由“幸福的科学”宗教团体组成的政党幸福实现党,在地方的议员选举中也获得了一定数量的席位。在经济上,凭借宗教法人在税收上享有的减免特权,许多宗教团体积累了大量的社会财富。有些宗教团体将这些社会财富用于公益事业,如战后天理教致力于建设医院、学校、美术馆等公共设施,为社会创造了价值。创价学会在东日本大地震发生后积极贡献人力与财力用于救灾,获得了日本社会的赞誉。与此同时,宗教的违法犯罪问题依然严重,具有代表性的有韩国传入日本的统一教会(全称“世界基督教统一神灵协会”,在我国称“统一教”),1964年在日本获得宗教法人资格以后因为巨额敛财、操纵信徒婚姻、对信徒施行精神控制等问题受到日本社会的强烈批判,其下属教会也屡次因灵感商法①问题受到处罚。我国早已将统一教会定性为邪教,但其在日本仍然是合法的宗教法人。统一教会的违法犯罪行为从未间断,根据全国灵感商法对策律师联络会的数据,仅2017 年统一教会灵感商法的受害案件就有188起,涉案总金额达到9亿日元②。

在这种宗教市场活跃、宗教形式复杂的背景下,对宗教进行合理有效的监管,促进宗教的社会贡献,防范邪教的社会危害对监管部门来说可谓任重道远。关于日本政府对宗教的监管问题,国内学者侧重对日本宗教法律制度的研究,张文良指出战后日本宗教法不断完善,为宗教事业的恢复和有序发展方面发挥了积极作用,但由于过于强调宗教的自律性导致政府监管出现缺位,并且许多条文缺乏可操作性[1]19-23。冯玉军对日本的宗教法治体系的特色进行了分析[2],肯定了日本战后建立的法律体系促进了建立和维护良好的宗教社会秩序,认为《日本国宪法》确立的信教自由原则和政教分离原则应用和落实的经验,对我国完善宗教事务的相关法律制度具有启示作用[3]。仲崇玉对日本的宗教法人认证制度进行了详细的分析,提出可以在立法思路和立法技术等方面借鉴日本的经验[4]。尽管日本宗教法制相对健全,日本宗教学者藤田庄市指出,一直以来,宗教法人法被认为是赋予宗教团体法人资格的依据,目的是为了保证宗教团体能够自主自由活动的物质基础,并不是为了监督管理[5]52-65。记者山田直树批判文部科学省设置于文化厅内的咨询机构宗教法人审议会,认为其根本没有发挥应有的对宗教法人进行审核调查的作用[6]。

那么日本政府对宗教的监管存在哪些具体问题,邪教给日本社会造成了哪些问题又有何措施应对,围绕这一主题,本文通过具体分析日本的宗教监管方式,结合邪教的社会问题归纳邪教的预防和治理策略,以期待为我国反邪教工作提供积极的参考和借鉴。

一、日本的宗教政策

(一)宗教政策的历史沿革

日本的宗教政策在不同时期呈现出不同的特点。明治维新以后,日本政府开始推进以天皇为顶点的祭政一致的神道国教化政策。1868 年设神祗官,将全国的神社纳入国家管理。同年还颁布了“神佛分离令”,导致各地出现毁佛废释运动,给佛教界造成了沉重的打击,同时延续了江户幕府对基督教的禁教政策。但随着神道国教化政策的受挫和国际关系的影响,明治政府也在不断调整宗教政策。1871年,废除神祗省,次年将神祗省编入教部省,把神官和僧侣纳入该体系,作为“教导职”向民众灌输“敬神爱国”的思想,共同发挥教化民众的作用。1973年撤去对基督教的禁令,默许基督教在日本的传教。而后伴随着宗教自由和政教分离的呼声日益高涨,“教导职”制度逐渐被废除,有条件的“信教自由”被写入1889 年的《大日本帝国宪法》,即“日本臣民只要不妨碍安定秩序,不违背臣民义务,可享有信教自由”(第28条)。这一时期黑住教、神宫教、大社教等俗称“教派神道十三派”的新宗教团体成为政府认可的独立教派,与此同时频频有新宗教团体的传教和医疗行为被政府取缔,甚至因教理教义与天皇崇拜相矛盾而被判处不敬之罪。

尽管明治维新以后的宗教政策迂回曲折,但是将神道与天皇、国家紧密联系,肯定天皇的神性和统治正统性的意识形态一直延续到战后。1931年九一八事变以后,日本政府开始更加强化这种意识形态,鼓吹日本是万邦无与伦比的“神国”,天皇是“现人神”,对天皇“灭己奉公”是国民的责任和使命。对宗教则表现为更加严厉的控制和镇压,1939 年日本政府出台了《宗教团体法》,明确规定宗教团体的成立、规则变更、法人申请、合并解散等都要得到政府的审批,而且宗教团体代表的任职也要得到政府的认可。宗教团体如果扰乱社会秩序或违背臣民义务,主务大臣可以限制或禁止宗教团体的宗教活动,甚至将宗教团体取缔。《宗教团体法》出台以后,被冠以不敬之罪或违反治安维持法的罪名惩罚的宗教团体的事例屡见不鲜。处于战时状态的日本政府要求宗教团体拥护国家神道体制、对天皇尽忠,对违反者采取强硬手段镇压。这一时期对宗教团体尤其是新宗教团体来说是被严格管控监视的时期。

战后日本的宗教政策发生了巨大的变化。1945 年联合国军最高司令部(GHQ)废除了战时的《宗教团体法》,颁布了《宗教法人令》。1946 年《日本国宪法》出台,重新确立了信教自由和政教分离的原则。《宗教法人令》废除了神社的特权,规定神社可以同寺院和教会一样成为宗教法人。同时还废除了宗教团体的成立必须经过主务大臣和地方长官许可的规定,基于信教自由的原则,只要符合条件就可以登记成为宗教法人。《宗教法人令》最大限度的尊重宗教团体的自治,将行政的权限限制在宗教法人的管理运营方面,这种管理姿态一直延续至今。《宗教法人令》给宗教团体带来了期待已久的宗教自由,但也导致了宗教法人的泛滥,出台后4年间全国新增了1万余个宗教法人,其中不乏没有任何实质性活动的虚假性质的宗教团体[1]19-23。1951年日本政府又出台了《宗教法人法》,确立了宗教法人认证制度、责任人制度和公告制度,即对于法人的成立、规则变更、合并、解散等必须经管辖部门认证,成立以代表议员为中心的责任议员会,负责法人的运营,重要决定必须向信徒和利害关系人进行公告等。《宗教法人法》出台后40 余年一直未做大幅修订,在这种稳定自由的政策环境下,各种宗教团体大量出现,宗教进入蓬勃发展时期。

1995 年3 月,奥姆真理教制造了震惊世界的“东京地铁沙林毒气事件”,造成13 人丧生,5800多人受伤,很多受害者终身受后遗症困扰。这一事件的发生使日本社会对新宗教的好感降至冰点,要求修改《宗教法人法》的呼声高涨。同年12 月日本政府对《宗教法人法》进行了部分的修订,强化了事后监督和信息公开,自此以后认证审查也变得越来越严苛[4]52-65。为了对奥姆真理教实施限制,1999 年12 月,日本政府又通过了《团体限制法》(也称《奥姆新法》),对奥姆真理教及后续团体实施为期三年的观察处分,至今已延续了数个观察期。奥姆真理教事件以后,自70 年代开始的宗教团体的蓬勃发展与迅速扩张悄然走向终结。

(二)主管部门及其职能

现行的《宗教法人法》规定宗教法人的监管部门是管辖事务所所在地的都道府县知事,在两个以上都道府县拥有宗教设施的宗教法人及其包含和被包含的宗教法人归文部科学大臣管辖(第5条),具体宗教事务分别由地方政府的宗教管理部门和文部科学省文化厅宗务课办理。根据日本《宗教年鉴》的统计,2017 年由文部科学大臣管辖的宗教法人有1,119 个,由都道府县知事管辖的宗教大人有180,133个,由地方管理的宗教法人占绝大多数。作为文部科学大臣的咨询机构,文部科学省设有宗教法人审议会。宗教法人审议会由10 至20 人的宗教人士和宗教学者组成,由文部科学大臣任命(第71 条)。文部科学大臣对于认证申请做出不予认证的决定或是业务停止命令时必须向宗教法人审议会进行咨询并听取其意见(第80 条)。文部科学大臣和都道府县知事要求宗教法人提交报告或是对宗教法人职员进行问询之前都必须咨询宗教法人审议会的意见(第78条)。主管部门除了依法对宗教法人进行成立、规则变更、合并、解散等申请的认证,还有权对宗教法人下达收益事业停止命令、取消认证、申请法院下达解散命令。具体内容为宗教法人从事收益事业获得的利益必须用于该宗教法人或公益事业,对违反该规定的宗教法人主管部门有权命令其停止收益事业(第79 条)。对已不满足宗教法人条件的团体可在1 年以内取消对其的认证(第80 条)。当法院确认宗教法人出现违反法律、危害公共福祉的行为、严重脱离宗教团体目的的行为、缺乏宗教设施、缺乏代表议员或其代理者等情况时可以下达解散命令或根据主管部门、利害关系人或检察官的请求下达解散命令(第81条)。

从具体的事务内容来看,文部科学大臣和都道府県知事处理的认证事务中规则变更的认证占认证事务的绝大多数。另外,主管部门虽然有权向法院递交解散宗教法人的申请,但除奥姆真理教这样的特例,解散命令主要针对“不活动宗教法人”,即拥有宗教法人资格但由于缺少负责人、信徒或宗教设施等原因没有进行宗教活动的宗教法人。根据宗教法人审议会议事录的数据,2014年日本国内的“不活动宗教法人”共有3694 个,较2004 年减少了1054 个[7]。由于日本《法人税法》规定宗教法人在经营公益事业时可以享受税收上的优惠,“不活动宗教法人”若放任不管,法人资格就有可能被非法倒卖用于偷税漏税等违法活动,因此积极展开对策减少“不活动宗教法人”的数量被作为主管部门的重要行政工作。

综上所述,依据宪法规定的“信教自由”的原则,《宗教法人法》将主管部门的权限限制在世俗的“非宗教性”的部分,对于宗教团体的“宗教性”部分无权进行限制。以奥姆真理教为例,奥姆是首例被解散的活动中的宗教法人,也是到目前为止唯一适用了《团体限制法》的团体。1995年东京地铁沙林事件发生以后,作为宗教法人的奥姆真理教被解散,但作为普通团体仍继续进行宗教活动。也就是说,依据《宗教法人法》,作为宗教法人的奥姆虽然被解散,但主管部门无权禁止其信徒维持没有法人资格的团体继续存在,也无法限制信徒的宗教行为。同样基于“信教自由”的原则,《宗教法人法》对宗教团体不做任何价值上的判断,因此“邪教”在法律上是不存在的。但在现实中“邪教”是存在的,以统一教会、奥姆真理教为代表的一些宗教团体被称为“cult”(日语为カルト),“cult”一词在日语中具有“邪教”“反社会性的宗教团体”的含义[8],相当于汉语中的“邪教”一词。法律上缺乏对“邪教”的定性,也就更没有预防和应对“邪教”的政策。宗教学者樱井義秀指出,日本社会对“邪教”是毫无防备的,现代日本社会既无法阻止“邪教”和“宗教性过激主义”的产生,也不会有任何阻止其发展活动的社会性举措,个人被迫承担着“自由”所带来的巨大风险[9]。

二、邪教的犯罪问题

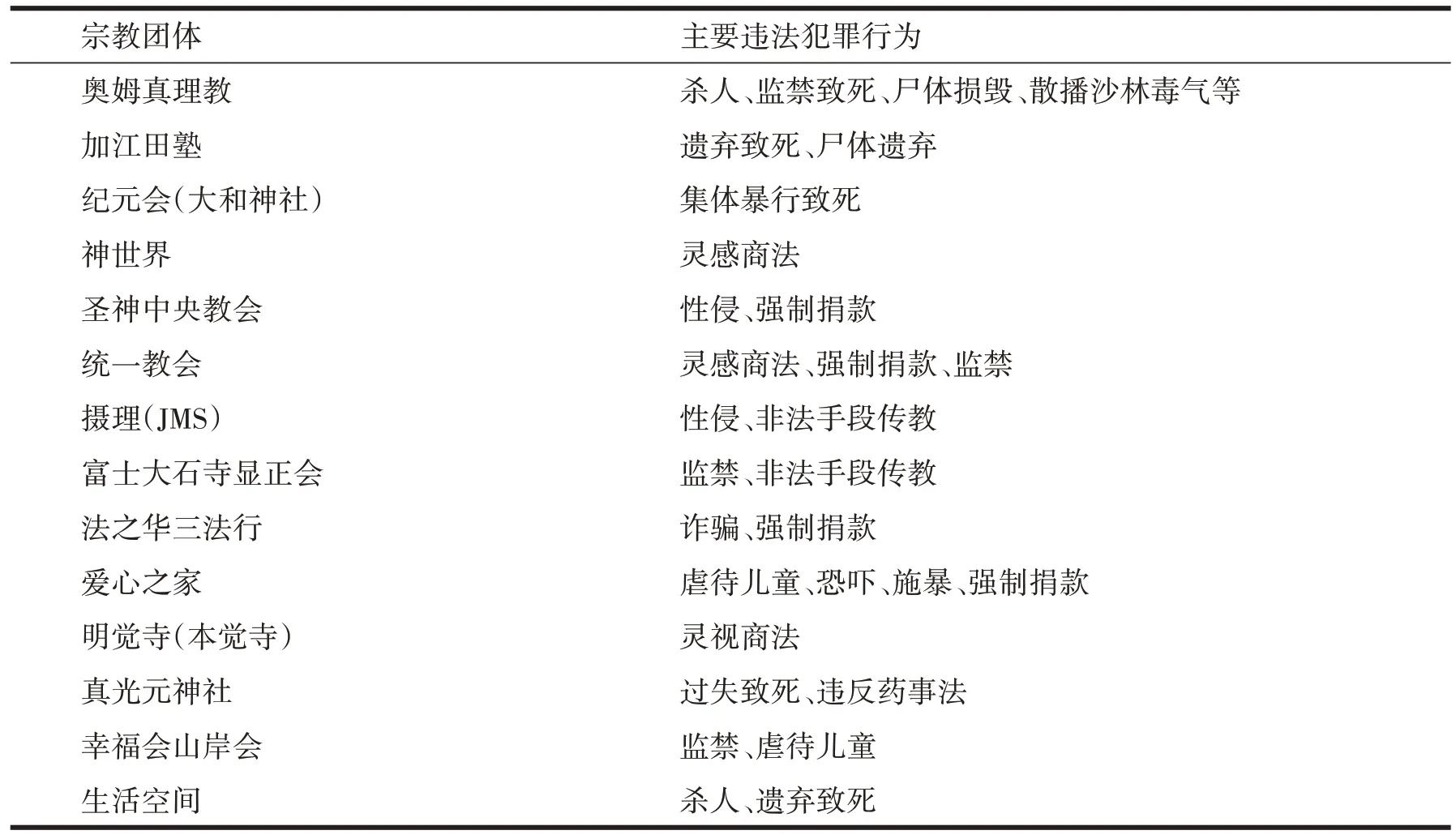

从20世纪80年代起,日本发生了一系列的“宗教事件”,成为媒体报道和社会关注的焦点。具有代表性的有:1986 年真理之友教会集体自杀事件,1987 年驱魔杀人事件,1992 年耶和华见证人信徒拒绝输血事件,1995年东京地铁沙林事件、祈祷师住处6人死亡事件,1999年法之华三法行诈骗事件等。下表对宗教团体涉及的主要违法犯罪行为进行了总结,涉及杀人、监禁、诈骗等多种犯罪行为,给社会造成了巨大的危害。

表1 日本宗教团体涉及的主要违法犯罪行为

除此以外,勾结黑社会势力、买卖宗教法人资格、偷税漏税等也是邪教团体经常涉足的违法犯罪行为。从以往的案例来看,受到法律制裁的一般只是犯下罪行的邪教成员个人,邪教团体仍可保留,例如法之华三法行,教祖被捕以后后续团体更名为“天华的救济”,现仍在继续活动。即使是被剥夺了宗教法人资格的奥姆真理教的后续团体“阿莱夫”现作为一般团体依然存在,日本公安调查厅称“阿莱夫”内部仍保留着对教祖麻原彰晃的信仰,并且信徒人数还在增长[10]。法学学者小林孝辅等指出,根据《宗教法人法》第11 条、《民法》第44 条等条文规定,以宗教团体负责人为中心实施有组织的违法行为或者信徒作为宗教团体的走卒在从事宗教活动或经济活动时给第三者造成损害时,行为者本人和宗教团体都应为不法行为承担损害赔偿责任。实际上,宗教团体本身很少因不法行为被追责[11]。

三、邪教对策

除了政府修改相关法律,日本还强化对宗教法人的监督。20 世纪80 年代后由学者、律师、临床心理师等组成的社会团体相继出现,展开了邪教预防和离教帮扶的活动。在日本依靠个人或社会团体的力量与邪教对抗并非易事,有的宗教团体动辄以损害名誉为由起诉持批判言论的团体、个人甚至媒体。例如幸福的科学曾强烈抗议讲谈社的批判性报道,称其是“言论公害”,1996 年又起诉受害的信徒损毁名誉并要求巨额赔偿,但最终败诉。1998 年宗教团体生活空间将发表“生活空间是邪教”言论的电视台、主持人、记者、信徒家属等全部告上法院,2012 年其后续团体SPGF 又以诬告为由要求东京律师会惩戒当时揭露教团杀人事件的律师。针对部分邪教团体诱骗在校大学生入教的问题,有的大学禁止宗教团体在校园内传教,然而以统一教会为代表的部分宗教团体以侵犯“信教自由”为由向校方施加压力。可见抵制邪教充满艰辛且道路漫长。在法律允许的范围内,日本的学者、律师、民间团体等提出并实践了一些具体的应对策略,具有积极的参考意义。

(一)抵制邪教的精神控制

精神控制在大多数邪教团体的活动中都或多或少的有所体现,不少信徒离教以后在回忆录中称自己在教团内受到过“精神控制”。“精神控制(mind control)”一词在美国学者斯蒂文·哈桑(Steven Hassan)用于对统一教会的描述以后被人熟知[12],后被广泛用于奥姆真理教和其他邪教团体的事例中。社会学者西田公昭将“(破坏性邪教的)精神控制”定义为“他人为达成组织的目的,在本人没有察觉到受他人影响的情况下,一时性的或永久性的影响并操纵个人的精神过程(认知、情感)和行动”,并对精神控制的原理进行了剖析,指出一时性的精神控制符合美国学者罗伯特·西奥迪尼提出的影响力的“六个原则”(互惠原则、承诺和一致性原则、社会认同原则、喜好原则、权威原则、稀缺原则),当出现对方利用这些原则向自己施加影响力使个人自由受限时,就应当快速抽身。永久性精神控制常利用操作需求、提示问题解决法、创造体验、信息控制、情感控制、生活管理等手段,面对永久性精神控制时需要保留判断、收集信息、保持理性思维、不断确认现状等[13]。精神科医生冈田尊司总结了精神控制的五个原理:一是限制信息或信息过剩;二是使脑处于慢性疲劳状态,剥夺思考能力;三是约定某种救赎或永恒;四是渴望被爱,害怕被背叛;五是不允许自我判断,始终处于依存状态。冈田指出抵制精神控制需要认清这些危险的陷阱,增强自身的“免疫力”[14]。作家田中一京指出容易被新兴宗教欺骗的信徒往往其本身也存在一些问题,比如对外界有较强的依赖心理、消极且优柔寡断、经常临时抱佛脚、过于相信神佛而丧失理性、过于期待神佛带来的利益等,田中建议对待宗教要持有正确的态度,比如不要试图通过金钱换取神佛的利益,不要过于依赖他人,坚持自己的意志,警惕无视社会秩序和社会常识、以宗教优先的意识等[15]。

因此,要抵制邪教的精神控制,既要对宗教团体的手法有充分的了解和警惕,又要树立正确的宗教观,提高对事物的认知和思考的能力,培养强大的独立的内心。

(二)拒绝邪教进校园

由于许多邪教团体将目标指向在校的大学生,抵制邪教进校园对于减少邪教的社会危害、保护年轻人的生命财产安全具有重要意义。2009 年,由惠泉女学园大学校长川岛坚二、北海道大学教授樱井義秀、律师泷本太郎等10名学者和律师牵头,日本首都圈40余所大学结成了全国邪教对策大学网络圈,2013 年加入的学校已超过150 所。全国邪教对策大学网络圈的主要功能是在加入的学校之间实现信息共享和信息交流,利用互联网邮件功能向各个学校发送邪教团体动态及研究方面的信息,如相关的新闻报道、学术讲座、调查报告等,各学校负责人可以相互交流应对策略,也可以从律师处获得专业性的建议和指导。川岛坚二总结了一般情况下校方采取的应对措施,有以下几点:一是向学生传达邪教团体的违法犯罪行为,唤起学生注意;二是确认学生是否参与隐瞒身份的传教活动,是否出现成绩过差、缺勤过多、因参与传教被投诉等的情况;三是根据情况联系学生的监护人;四是禁止校园内故意隐瞒身份的传教行为[16]。大阪大学教授大和田厚结合大阪大学校内发生的真实案例,总结了大学的应对策略:第一,把握现状。了解学生具体的受害情况。第二,支援自立。同监护人、咨询师一起帮助学生脱离邪教团体。第三,牵制伪装活动。禁止伪装成课外活动的传教,同时与周边的大学、公共团体等共享信息、共同协作。第四,预防受害。在入学仪式等场合向学生传递邪教的信息,唤起学生注意,防患于未然[17]。

全国邪教对策大学网络圈的结成标志着学校机构开始积极采取各种措施抵制邪教的侵蚀,对于保护学生正常的学习环境和生命财产安全、切断邪教团体的新入信徒来源发挥了重要的作用。

(三)实施受害与离教帮扶

对于已经被精神控制并加入邪教的信徒,要让其脱离邪教还需要亲属和社会的帮扶。1987年约300 名律师结成了全国灵感商法对策律师联络会,为灵感商法的受害者提供法律上的咨询和援助。1995 年奥姆真理教事件发生以后,由专业的咨询师组成了日本脱离邪教研究会,后更名为日本脱离邪教协会,现有的成员包括心理学家、宗教人士、临床心理师、律师、精神医生、宗教学者、咨询师和邪教团体原信徒,该协会主要从事邪教相关的研究,并向邪教信徒和家属提供离教咨询和帮扶服务。除了日本脱离邪教协会的成员,部分宗教人士和临床心理士也提供相关的服务,但整体上能提供离教咨询服务的专业人员人数非常有限。

律师纪藤正树总结了脱离邪教、摆脱精神控制的几个步骤,首先,要在物理上脱离邪教团体,接下来由专业咨询师进行心理疏导。心理疏导分三步,对家属的心理疏导、离教的心理疏导和离教后的心理疏导。对家属的心理疏导是要让家属摆正心态,做好思想上的准备并学习沟通的技巧。离教的心理疏导的是指通过谈话,化解信徒受到的精神控制,实现精神上的脱离。离教后的心理疏导是为了消除信徒离教后可能出现的“后遗症”,如空虚感、负罪感、严重缺乏自信等,这时与拥有相同经历的离教信徒进行沟通交流有助于精神上的恢复[18]。除了专业咨询师,大部分心理疏导的工作其实是由家属来完成,日本脱离邪教协会结合具体的案例,给邪教信徒家属提供了沟通方式上的指导。比如在对话之前邪教家属应保持对等的姿态,向对方传达交流的意图,表达自己的心情,倾听对方的谈话并表达感想,将选择权交给对方,以正常的自然的状态与对方接触。在对话的过程中充分了解对方的心理,找出问题的症结。信徒离教以后会经历漫长的精神恢复时期,也会在回归学校或是回归社会的过程中遇到各种障碍,家属仍需要给予必要的关注和帮扶[19]。

一旦成为邪教团体成员,不仅信徒个人的生命财产会受到威胁,对于信徒本人和家属来说离教的过程在精神上也是极其痛苦的。因此,抵制邪教重在预防,个人对邪教团体的手法应有了解和警惕,学校等公共机构采取相应的防范措施也是有必要的。

四、日本经验教训的启示

(一)完善宗教管理和反邪教相关立法

日本历来重视宗教法制建设,从战时的《宗教团体法》到战后的《宗教法人法》,再到1999 年的《团体限制法》的出台,体现了日本立足现实,积极通过不断完善相关法规实现对宗教团体的监管。但从反邪教立法模式来看,日本的缺陷也十分明显,常常受到诟病。日本缺少反邪教专门立法,与美国一样同属“普通行为管制主义模式”。刘正峰、周新国指出普通行为管制主义模式的致命缺陷在于未注意到宗教团体与非宗教团体的不同之处,将宗教团体与非宗教团体的平等绝对化,普通民事、刑事立法虽能在一定程度上打击邪教,但其成效显然不如专门的反邪教立法。美国这种不区分行为主体的普通行为管制主义反邪教立法模式导致美国境内邪教泛滥[20]。事实上,日本也同美国一样邪教泛滥,都是当之无愧的“邪教大国”。对比世界其他国家的邪教对策,尤其是反邪教立法最完善的法国,与邪教斗争的日本律师痛感日本在邪教的法律应对上过于落后[21]。结合我国的国情来看,一方面日本对宗教法制的完善值得肯定和借鉴,另一方面日本反邪教立法的缺失造成的邪教泛滥和难以彻底惩治的现状也需引以为戒,应当重视并完善宗教事务管理和邪教防控中的立法工作。

(二)深入探究邪教生成和传播的机制

由于日本宗教市场活跃且邪教犯罪事件多发,如何防范邪教团体的侵害并阻止其蔓延也是日本学者关注的课题。日本学者对邪教生成和传播的机制进行了深入的探究,除前述的西田公昭等学者对于邪教的精神控制理论的分析以外,川岛坚二、樱井義秀等学者关注邪教在大学校园内的传播问题,对邪教的传播模式、传播特点、目标人群等具体信息进行了深入的调查,这些前期的调查为全国邪教对策大学网络圈的结成奠定了基础。此外,奥姆真理教事件发生以后,日本学者围绕奥姆真理教为何走上恐怖主义之路这一问题也展开了各种角度的解读,积累的研究成果不胜枚举。如宗教信息调查中心(简称RIRC)通过一系列研究论文对奥姆真理教的思想理论、团体构造、社会土壤等方面进行了全方位的剖析,为反邪教对策的制定和施行提供了数据参考和理论基础。日本在邪教研究方面积累的这些丰富的成果具有重要的学习和参考意义,与此同时,立足我国国情,对国内出现的具体案例进行深入的研究,厘清邪教生成和传播的机制,也是制定有效的防控对策、有的放矢地展开防控工作的重要前提。

(三)围绕目标人群,建立有效防御网

在具体的邪教对策方面,全国邪教对策大学网络圈中体现的建立邪教防御网的观念具有良好的借鉴意义。在横向上,所有加入网络圈的学校之间实现信息共享和信息交流,即时分享邪教团体的动态和最新的研究成果;在纵向上,各学校负责人可以与相关的学者和律师直接联系,获得专业的建议和指导。由于在日本邪教的目标人群多是在校大学生,因此这种防御网是在学校之间建立。而我国的情况有所不同,有研究指出在我国邪教多是在较落后的农村地区的蔓延[22]。农村地区往往封建迷信思想的残留较重,且社会基层组织管理薄弱,使邪教的渗透有了可乘之机。在这样的地区也应当建立起有效的防御网,即围绕邪教传播的目标人群,在最基层设点(负责人),点与点横向上相连,纵向上连接主管部门或专家团队,利用网络工具实现上传下达、及时反馈、信息共享。这也要求要增强社会基层组织的作用,同时加强地区之间的协作。

(四)提高宗教素养,增强邪教免疫力

从日本的经验教训还可以看出,脱离邪教往往是一个痛苦、艰难且漫长的过程,因此预防尤其重要。要对邪教产生免疫力需要具备一定的宗教素养,即了解与宗教相关的知识,能够甄别宗教信息的真伪。在我国随着互联网的普及,网络已成为宗教信息传播的重要途径。网络上的各种宗教信息传播速度快、影响范围广且内容良莠不齐、真假难辨。在这样的背景下,信息管理者应在网络上建立官方的信息发布渠道,有效传达宗教事务相关信息,正确普及宗教基本知识,及时解读宗教热点问题,纠正媒体对宗教的猎奇性或片面性的报道,同时对不良的宗教团体在网络上散播的宗教信息应予以抵制和清理。作为信息接收者,应具备明辨是非的能力,能够对各种宗教信息进行独立的科学的思考判断,不盲从听信网络上的所谓“大师”等。由于网络使用者中年轻人群占多数,通过学校等教育机构向学生传播基本的宗教知识,并对学生进行远离邪教,特别是防范网络邪教的教育,对于应对邪教思想的传播也有重要意义。

五、结语

二战后,随着天皇崇拜和宗教管制的结束以及信教自由和政教分离原则的重新确立,日本的宗教团体实现了期待已久的信教自由,各种新兴宗教团体如雨后春笋般涌现,宗教获得了蓬勃的发展。但是,尽管日本的宗教法制在战后日趋完善,宗教监管部门的权限始终被限制在“非宗教性”的管理运营方面,无权介入宗教团体内部的“宗教性”事务,导致一些封闭性的宗教团体因缺少应有的监管而出现了各种违法犯罪行为。在无条件的宗教自由的原则下,法律没有对邪教的定性,监管部门也无法采取积极的邪教防范措施。在法律的执行过程中,受到法律制裁的一般只是实施犯罪行为的个人,宗教团体被追责的情况较少。因此,许多宗教团体丑行被曝光以后就更改名称继续活动。

80 年代以后,各种宗教事件相继出现,直至1995 年奥姆真理教事件发生后,日本政府终于修改了《宗教法人法》,严格法人资格的审核过程并强化事后监督和信息公开。伴随着精神控制等邪教研究的不断深化,全国灵感商法对策律师联络会、日本脱离邪教协会、全国邪教对策大学网络圈等社会团体相继出现,学者、律师、临床心理师等专业人士投身到邪教预防和离教帮扶的事务中。

日本在宗教监管和邪教应对方面的经验教训值得参考借鉴,启示我们应完善相关立法、深入对邪教团体的研究、建立有效防御网并提高邪教免疫力。在网络变得越来越发达的今天,邪教无国界,邪教的传播方式也在不断变化。今后,以国际性的视野关注美国、欧洲、日本等国邪教问题的新动向,不断探索相应的邪教对策,是应当长期关注的重要课题。

[注释]:

①灵感商法、灵视商法:以消除诅咒、业障、恶因等为理由高价兜售商品的商业手法被称为灵感商法,无商品销售、收取高额的祈祷或驱灵费用的商业手法被称为灵视商法。

②参见日本全国灵感商法对策律师联络会网站:http://www.stopreikan.com/madoguchi_higai.htm,访问日期:2020-11-29。