新时代构建食品安全监管体系的必要性及策略探究

冯艳娟

郑州商学院(郑州 451200)

近年来,“毒牛奶”“毒胶囊”“瘦肉精”“地沟油”“塑化剂”等重大食品安全事件频发,引起国内外的广泛关注,食品安全逐步由技术问题演变成经济问题,甚至社会问题[1]。2013年中央农村工作会议上,习近平总书记明确提出“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众‘舌尖上的安全’”。2013年,党的十八届三中全会进一步把食品安全纳入国家公共安全体系,明确提出要从新的高度完善统一权威的食品安全监管机构,建立最严格、全过程覆盖的监管制度。2015年5月29日政治局集体学习时,习总书记再次重申“四个最严”要求。由此,从中央到地方以增强食品安全监管统一性和专业性,加大全国范围内食品安全监督管理工作,取得良好成效,中国食品安全事故发生概率有所下降。然而,中国食品安全监管的长效机制并未得到有效建立和有效发挥功能,食品安全事件爆发呈现出阶段性特征,全国食品安全监管仍面临严峻形势,严重影响社会大众的身心健康和国民经济的良性发展[2]。频发的食品安全事件不断拷问着食品监管的及时性和有效性,广大群众对我国食品安全问题的关切度与日俱增。加强食品安全监管既是维护居民日常消费安全的现实需求,也是推动食品工业健康可持续发展的基本要求,更是实现中国经济高质量发展的前提和基础。如何加强食品安全监管、维护居民食品消费健康与安全,成为社会各界关注的焦点。

1 中国食品安全问题成因分析

1.1 契约不完全因素

不断暴发的食品安全事件引起各界高度关注,从中央到地方建立起更为严格的监管机制,制定了更为严厉的处罚措施,但始终未能有效遏制食品安全事件的发生。为此,众多学者展开大量研究和讨论,普遍认为契约不完全性因素是食品安全问题频发的一个重要原因,也是基于企业视角下的根本性原因。现有理论表明,食品安全问题的根源在于企业中广泛存在的契约不完全性因素[3-4]。契约不完全性:一是由于信息不完全,部分食品质量信息存在不可预测性或不可描述性[5];二是由于信息不对称,部分食品质量信息存在不可观测性或不可鉴别性[6]。契约不完全性会诱发道德风险和逆向选择问题的出现,道德风险即食品原料供应商或制造商刻意降低质量,甚至以次充好、制假贩假。中国社会信用体系建设尚有不足,企业诚信意识缺失是普遍现象,道德风险几乎没有更好的机制去扼制;逆向选择即由于消费者难以识别食品质量,提供高质量食品的企业被逐出市场,或被迫改为生产低质量食品[7-8]。

1.2 食品产业链因素

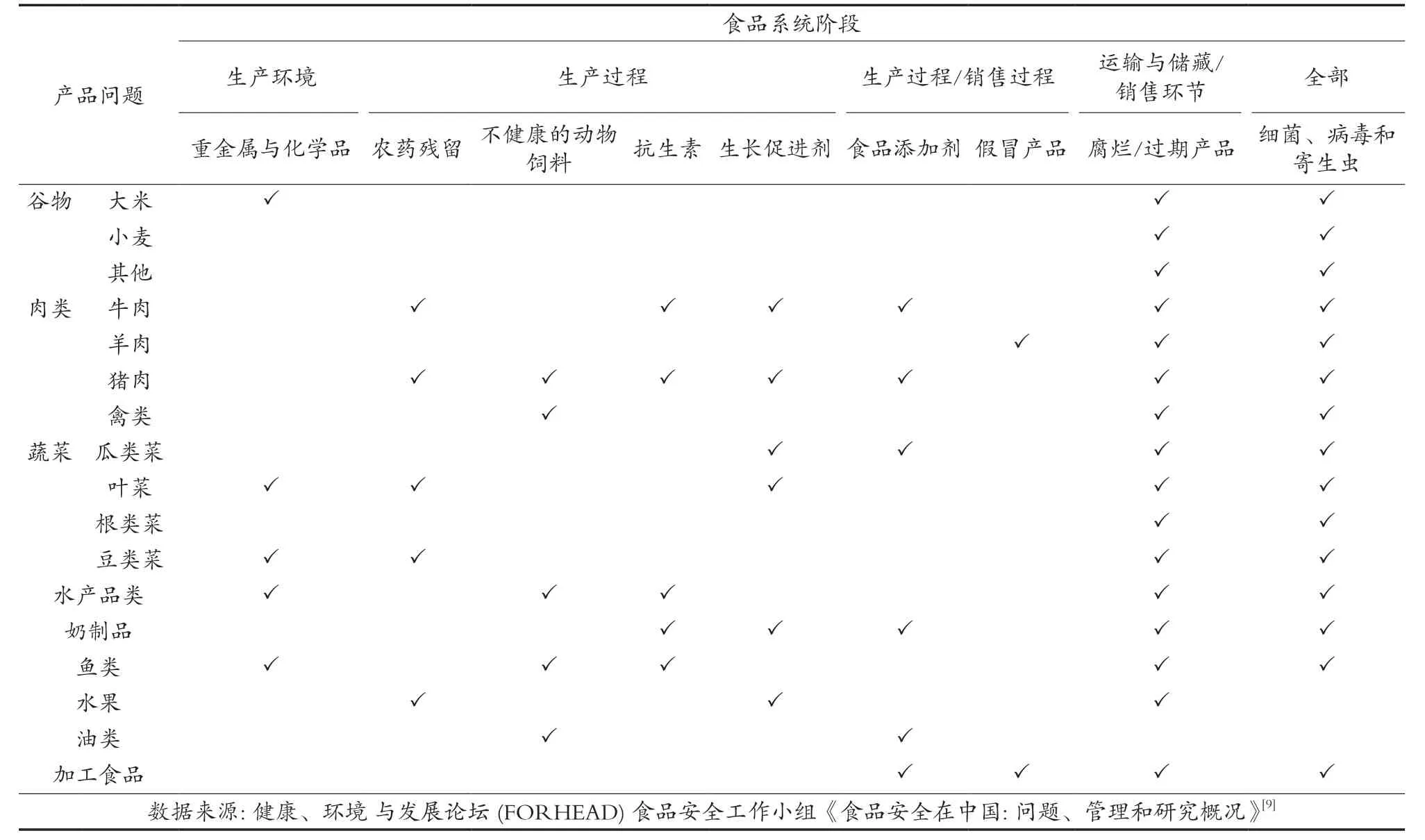

随着食品工业化的快速发展,食品产业链已经从传统的小型商贸流通链扩展为“农田/养殖-物流-分销-终端消费”的大型产业链,从单一的纵向食品产业链逐步扩展至横向环节,形成立体化的食品产业链生态。在此过程中,食品从初级加工到深加工,从原产地到餐桌,期间经历环节过多,包装分拣、营养保存、仓储物流等每个环节都有存在质量、卫生等不达标的可能,食品安全保障难度系数增加(见表1)。有研究指出,食品“从农田到餐桌”的食品产业链变长,加大食品安全问题发生的概率,并成为导致食品安全监管失效的一个因素[2,9]。前端环节过多,无法保障食品安全,而进入流通消费环节,由于消费者缺乏必要的知识和鉴别能力,以及相关商品信息不对称,食品中与安全密切相关的信息很难被消费者获悉,而使得食品安全问题风险重。

表1 食品安全问题——按产品类型和在食品系统内发生的点分类

1.3 城乡发展不均衡因素

世界范围内的城镇化发展经验表明,食品安全问题与地区城镇化进程密不可分,农业人口数量下降到总人口50%以下时会集中暴发食品安全问题。中国正处于高速城镇化进程中,2018年常住人口城镇化率59.58%,集中暴发食品安全事件的概率处于较高水平。党的十八大以来,中国食品安全总体形势稳定向好,同时也存在消费需求日益增长与供给质量不高、大产业与弱监管、城乡发展不均衡的深层次矛盾[10-11]。中国城镇化加速发展,在追求经济高速发展的过程中忽略食品安全监管等一系列看似浅层次的矛盾问题,但在随后的社会治理过程中发现这类问题已经开始制约经济的高质量发展,成为建设城乡一体化协同发展机制的障碍。城镇化的快速发展导致原有的城乡产品双向流通机制被打破,新的流通机制尚未建立,大量的城市消费需求引发供应不足,不法行为容易滋生。如纽约1858年暴发的造成近8 000名儿童死亡的“泔水奶”事件,便是因为城市化快速发展,城市人口对鲜奶需求大量提升,而农村供应不足,一些不法商人开始通过催乳、掺假手段生产“儿童卫生奶”。

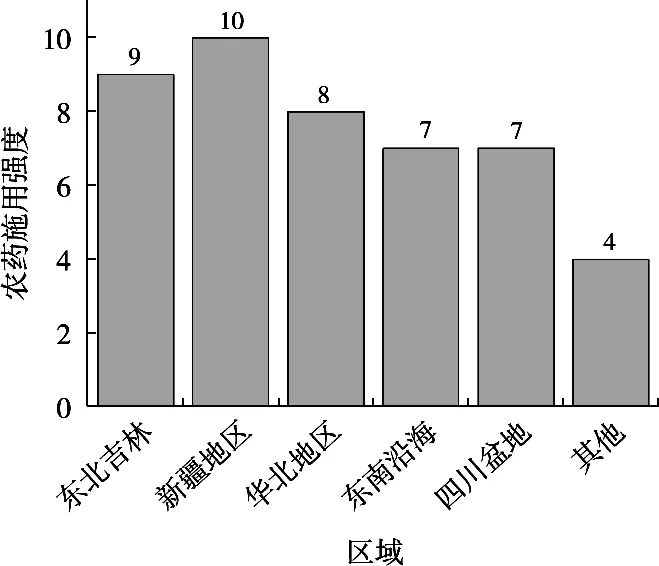

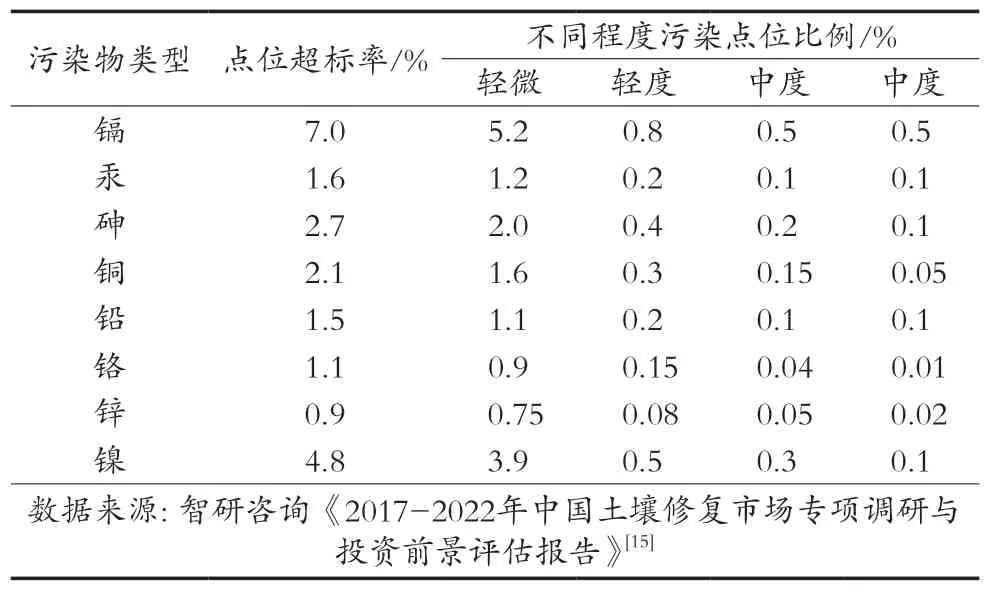

此外,城镇化的快速发展引导农村人口向城镇转移,传统农业生产模式转向现代化的机械化生产方式,以往依靠大量农村劳动力投入的产出方式被依靠农药、化肥、营养素等大量使用以获得高产的方式而取代(见图1)。在农业生产环节,企业违规排放“三废”,并大量使用农业投入品(见表2和表3),造成食品内源性污染。数据统计显示,2014年全国土壤污染点位超标率达16.1%,全国每年消费农药超过30万 t,占全球不足10%的耕地要消耗掉世界1/3的化肥[13]。虽然,中国加大环境保护力度和环境违法处罚力度,但依然造成的环境污染和资源浪费短时期内并不能得以根除,后续还需支付大量修复和保养成本,在未能遏制住新的污染情况下,食品安全问题依然堪忧。

图1 全国农药施用强度指数等级

表2 2008年与2016年中国登记农药制剂产品主要剂型分布(按登记产品统计)

表3 2017年全国土壤无机污染物超标情况统计

2 新时代构建食品安全监管体系的必要性剖析

2.1 加强食品安全监管有利于打破食品安全问题恶性循环怪圈

食品安全状况下降会阻碍经济发展、影响社会平衡[16]。中国食品安全问题久攻不破,食品安全监管呈现出越管问题越多的现象,问题就在于我国食品安全问题已经形成一种恶性循环(见图2),单纯从某一环节入手无法有效攻克难题。食品安全的源头在于市场经营者的良性自觉,拉动力在于消费者的安全意识,约束力在于国家法律法规及其执行者[17]。为此,加强食品安全监管,以更加完善的监管体系介入,通过有效制度设计加强约束,对有序打破食品安全问题恶性循环具有重要作用。

2.2 加强食品安全监管是新时代健康中国的重要内容

食品安全是民生之本、社会稳定的根基,也是社会和谐、善治的重要标志,让人民吃得放心是新时代中国食品安全监管的基本出发点,也是最终目标[17]。2017年,习近平总书记在党的十九大报告中提出“要把人民健康放在优先发展的战略地位”,健康中国战略由此形成。作为健康中国的重要组成部分,食品安全的重要性不言而喻。随着越来越多的食品安全事件发生,加强食品安全监管刻不容缓,切实推行健康中国战略实施,监管必须先行。中国食品安全监管存在诸多不足,监管执行不力、协同程度不高、过程监管缺失等问题突出,地方监管流于形式、监管环境不佳等难题十分明显,严重阻碍中国食品安全生产消费环境的构建。因此,需着力加强食品安全监管,切实推动健康中国战略实施,保障国民健康。

2.3 加强食品安全监管是新时代经济高质量发展的重要内涵

中国经济发展进入新时期,经济发展从高速规模增长向有内涵转型,既要规模的增长,更要环境友好、资源节约,同时居民的生活质量应当得到极大提升。居民食品消费的健康与安全成为经济高质量发展的重要体现,加强食品安全监管进入新的阶段。加强食品安全监管、维护健康市场秩序、营造良好食品生产和消费环境、体现中国经济高质量发展的基本内涵,对促进中国经济可持续发展意义非凡。

3 现阶段食品安全监管体系的构建及存在的不足

3.1 监管体系构建完备但监管功能发挥失效

中国已建立起包括食品安全市场准入制度、食品安全认证认可制度、食品安全召回制度及食品安全行政问责制度等在内的食品监管制度体系。但在实际执行过程中,存在监管执行力差、协同监管程度不高、过程监管欠缺、信息共享与披露机制不健全等问题,其原因体现在监管环境、监管主体的认知和行为、制度等诸多方面[12]。与此同时,中国制定包括《食品安全法》《产品质量法》《食品添加剂生产监督管理规定》等相关法规,对加强食品安全监管起到重要作用。研究发现,现行的法规在食品监管中呈现出短期有效、长期无效的尴尬局面,意味着法律制定和法律执行之间存在“两张皮”的情况,而且不具有长期威慑力[18]。

3.2 食品业大产业与弱监管之间矛盾凸显

食品产业是中国国民经济支柱产业,对促进国民经济发展贡献巨大。2018年,全国规模以上食品工业企业主营业务收入8.1万亿元,同比增长5.3%,实现利润总额5 770.9亿元,同比增长10.8%[19]。同时,食品产业中有从业者6 000余万人和农民2.3余亿人,食品产业逐渐发展成为集农业、加工制造业、现代物流业于一体的、增长最快、最具活力的国民经济支柱产业之一[20]。但与之矛盾的地方在于,中国食品企业数量大规模小、从业者素质低且诚信守法意识不足,加之企业区域分散不规律,导致产业素质系统性薄弱。与此同时,这种大产业与中国广阔的区域形成鲜明对比,监管范围广,监管成本高,且市场情况复杂,导致监管难度不断增加。

4 加强食品安全监管的策略建议

4.1 强化地方监管主体功能发挥

中国食品业发展存在着大产业和弱监管之间的矛盾,地方食品安全监管功能缺失,导致食品安全事件频发。加强食品安全监管重点在地方监管的加强,过去的政绩考核体制过于关注经济发展速度和规模,对发展质量和可持续性发展考核不足。为此,逐步转变地方经济发展评估标准,将食品安全生产消费纳入发展体系当中,树立科学发展理念。同时,强化食品安全行政问责制度执行成果,建立终身问责制,避免“旧账”遗留而无法解决。总体上,形成中央和地方混合治理,以中央为统筹监督,以地方为监管主体的协同监管机制。

4.2 构建食品企业社会信用评价体系

社会信用评价体系缺失使得食品企业不受监督或接受较少监督,企业所需支付的违法违规成本过低,对社会造成的负面影响所受处罚较轻,导致整体监管效果不佳。为此,着力构建食品行业社会信用评价体系,建立食品行业征信数据库,将食品企业纳入评级体系接受公众监督,对其违法违规行为、不合格产品等信息进行记录,并据此对其进行信用评级。同时,将食品企业信用评级结果与银行融资、发债上市、贸易合作等经营活动、筹资活动、投资活动相关联,实现信用定价,培养企业诚信意识。

4.3 构建食品全供应链信息披露机制

契约不完全性诱发逆向选择和道德风险,消费者无法突破信息不对称机制的负面效应,加强食品安全监管其中很重要的一个环节就是强化食品信息的获取。为此,搭建食品全供应链信息披露机制就显得十分必要。食品全供应链信息披露制度是一个可以促成食品市场从混同均衡变成分离均衡的抵消性机制,是提高市场效率且增进社会福利的可行技术手段和制度安排。借鉴药品监管经验,食品监管实现全链可追溯,建立每个环节的信息披露机制,包括产地、生产者、仓储、物流、品质等信息,消费者依据披露机制可及时获取食品渠道及安全性结果。同时,对食品安全事件进行有效问责,建立更加明确的问责制度,理清责任边界,强化食品安全监管。

5 结语

各类食品安全事件频发使得广大居民对中国食品安全监管效果产生严重质疑,造成较为严重的负面影响,加强食品安全监管刻不容缓。食品安全问题根源于契约的不完全性,受食品产业链的影响,并在中国城乡发展不均衡的背景下被扩大化,使得食品安全问题更加复杂,监管难度增加。加强食品安全监管有利于打破食品安全问题恶性循环怪圈,是新时代健康中国的重要内容,更是新时代经济高质量发展的重要内涵。然而,中国食品安全监管体系构建完备但监管功能发挥失效,食品行业大产业与弱监管之间的矛盾使得监管效果不佳。基于此,应从加强地方监管主体功能发挥、食品企业社会信用评价体系构建及食品全供应链信息披露机制建设等方面着手,提高食品安全监管效率。