昭通隧道岩溶水文地质特征及突涌水危险性评价

陈明浩 邓宏科 张广泽 付开隆

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

昭通隧道位于四川盆地南缘与云贵高原之间的斜坡过渡带[1],处于线路逐渐走高“上台阶”的地形梯度带中。隧道全长 16 255 m,进口高程 1 532 m,出口高程 2 019 m,最大埋深990 m,纵断面为30‰单面上坡。昭通隧道是渝昆高速铁路的控制工程[2],也是全线高压富水岩溶隧道的代表性工程。

1 工程地质特征

1.1 气象水文

测区属康滇温带、暖温带半湿润气候区,总体特点是温凉,四季温差明显,干雨季分明。气候明显受地形影响,特别是受高程控制,垂直分带性明显,水平变化不大。研究区水系发育,属长江水系之金沙江流域,隧道进口段发育龙潭河,由南向北经洛泽河、关河,流入金沙江;隧道出口段发育广东河,汇入段家石桥水库,经牛栏江流入金沙江。

1.2 地层岩性

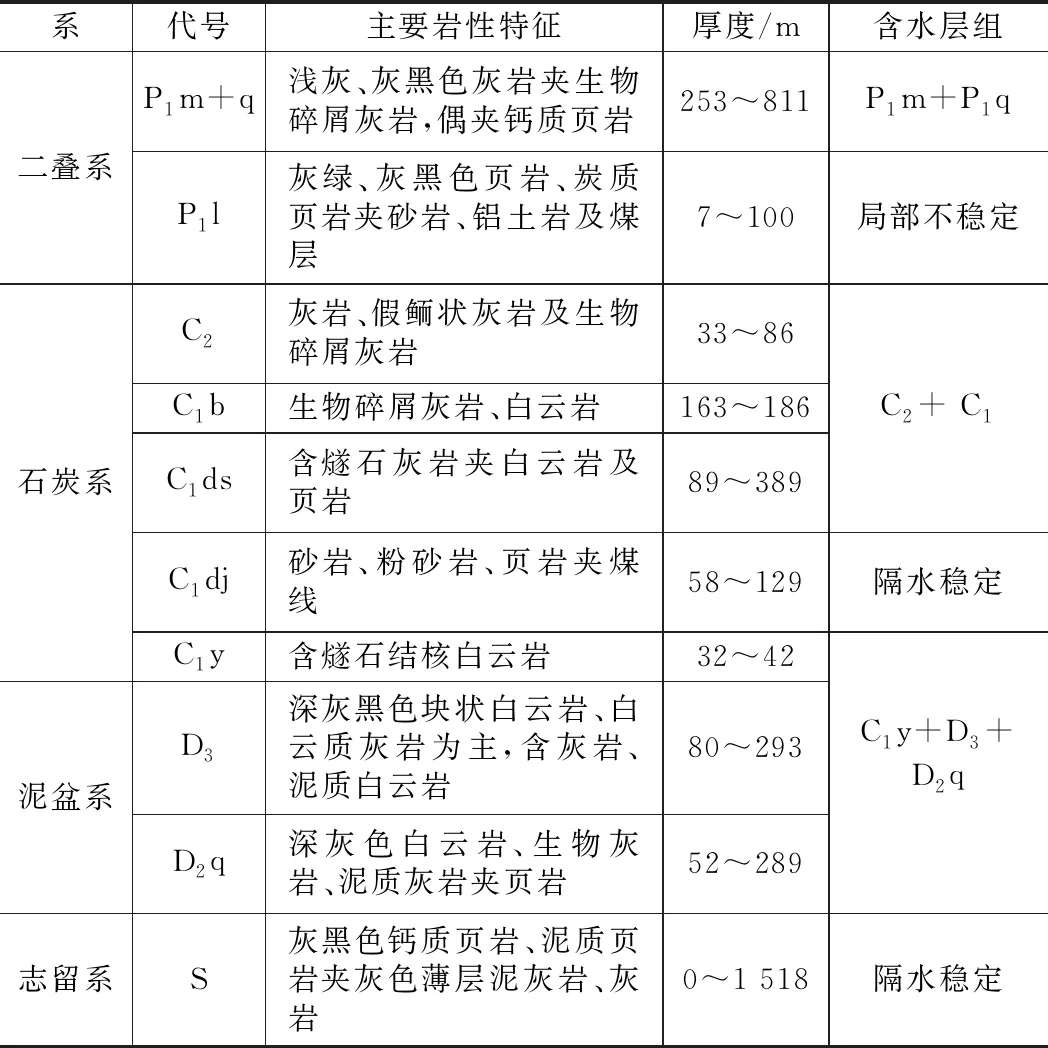

隧址区早中泥盆世主要发育陆相、海陆交互相、滨海~浅海相砂岩、页岩、灰岩、白云岩等,晚泥盆世主要发育浅海、海湾或泻湖相灰岩、白云岩;早石炭世大塘早期昭通一带为滨海沼泽相含煤砂页岩沉积,中晚石炭世为滨海、浅海相的灰岩;早二叠世为滨海沼泽相含煤砂岩、页岩夹灰岩沉积,而后海侵扩大,直至茅口晚期,多为浅海相灰岩沉积。隧道地层岩性特征如表1所示。

表1 昭通隧道地层岩性特征表

1.3 地质构造

隧址区大地构造背景位于扬子亚板块之滇东拗褶带,由一系列大致平行呈“多”字型排列的不同规模褶皱、压扭断裂和与其近直角相交的张性断裂组成。北东向构造为测区主干构造,大致沿N40°E方向延伸,褶皱相对开阔平缓,协调对称,局部受断裂构造破坏,完整性差,并有轴面倒转现象。隧道位于箐门背斜SE翼,穿过大关口断裂以及派生的小褶曲、小断层、节理裂隙等。

(1)箐门背斜

自箐门起往北东经新华、花园,全长22 km。组成该背斜的最老地层为下泥盆统翠峰山组(D1c),最新为上二迭统玄武岩(P2β)。西翼倾角30°~40°,东翼倾角20°~30°,两翼不对称。受新寨断裂影响,北东段局部发生倒转,轴面倾向南东,箐门以南被第三系不整合覆盖,推测作为第三系的基底构造往南西继续延伸。

(2)大关口断裂

断裂近南北向,倾西,倾角80°,中部略向西凸出,往北经小龙洞、鲁门、郭家坪、山王庙、水营和老营盘,全长42 km。两侧地层产状紊乱,岩体破碎,局部地段挤压成透镜体,透镜体长轴与断裂走向一致,片理化明显。

2 岩溶发育特征

2.1 岩溶发育程度

岩溶作用的发生、发展和结果主要受岩石可溶性、透水性、水的溶蚀力和水的流动等因素的综合控制[3],并受当地气候、水文、地质等自然因素的影响和制约。隧址区主要发育二叠系下统茅口~栖霞组(P1m+P1q)、中下石炭统(C2+ C1)、石炭系下统岩关阶~上泥盆统~曲靖组(C1y+D3+D2q)3套可溶岩。

中下石炭统(C2+ C1)和石炭系下统岩关阶~上泥盆统~曲靖组(C1y+D3+D2q)的厚层白云岩、灰岩分布于面积较大的高原台面,洼地、漏斗、落水洞、溶洞等大型岩溶形态较多,构成峰丛洼地或峰丛谷地地貌,岩溶发育程度为强烈[4]。茅口~栖霞组(P1m+P1q)厚层灰岩分布于高台地边缘,地形陡峻,以溶隙为主,局部可见洼地、漏斗、落水洞等负地形,岩溶中等发育[5]。

2.2 岩溶发育规律

(1)在水平分带规律方面

箐门背斜构造控制了岩溶发育方向和不同地段岩溶发育程度的差异性,岩溶形态展布方向与所处构造的延伸方向基本一致。在平面上,不同性质的含水层呈北东向条带相间排列格局,有利于岩溶水在可溶岩与非可溶岩交界处的可溶岩一侧聚集,形成岩溶强烈发育且富水的条带。

(2)在垂直分带规律方面

测区岩溶以垂直溶蚀与水平溶蚀交替的规律出现,这种不同高程上的多梯级发育特征主要受地形地貌、地质构造、地层岩性、地壳间歇性上升与河流下切等因素控制。通过对研究区碳酸盐岩的岩溶发育高程进行特征统计,岩溶洼地发育高程为2 256~2 858 m,落水洞发育高程为2 287~2 861 m,溶洞发育高程为886~2 970 m。最大高程和高高程段主要以发育岩溶洼地、落水洞、溶洞为主,中低高程段岩溶发育逐渐减弱,岩溶泉发育数量逐渐增多,有利于岩溶水的排泄。

3 岩溶水系统

3.1 地下水类型

测区岩溶发育,地下水类型主要为岩溶水。根据地层岩性、岩溶发育程度及富水性差异,将岩溶含水层分为纯碳酸盐岩类、次纯碳酸盐岩类(碎屑岩夹碳酸盐岩)和不纯碳酸盐岩类(互层岩溶水)3类[6],隧道岩溶含水岩组划分及富水性特征如表2所示。

表2 昭通隧道岩溶含水岩组划分及富水性特征表

3.2 岩溶水补径排条件

测区地下水补给源主要为大气降雨,受地形地貌、岩性、构造、降雨量等因素控制,不同地区的补给特征存在较大差异。岩溶洼地、岩溶槽谷等负地形具有较大的汇水面积,为地表水补给地下水的良好通道;岩溶强烈发育区,大气降水可通过落水洞等竖向通道灌入式补给地下水;非可溶岩区地表水也是岩溶地下水的一个重要补给来源。此外,在地质构造强烈发育地区,导水断层增大了地下水补给的范围和规模,加强了地下水间的水力联系。

地下水的径流条件主要受岩性、构造、地形、排泄基准面控制[7],在不同区段具有不同特征。石人坪子、马店地区地下水径流主要受岩性和构造控制,地下水向北径流至龙潭河排泄。小龙洞地区地下水径流受分水岭和构造控制,大致向南流动,以地下暗河的形式排泄。

根据岩性组合特征、构造特征和地貌形态,测区地下水排泄形式主要以泉点和地下暗河为主。区域岩溶地下水的最低排泄基准面一般为地表河流,岩溶地下水在径流过程中遇非可溶岩、断层错断、河流切割时,多以泉点或暗河形式排泄,当岩溶介质较为均匀时,地下水呈线状方式向河流排泄。

根据岩溶水循环过程中的水力学性质特征,岩溶地区含水层由地表至地下可划分为垂直入渗带、季节变动带、水平径流带和深部缓流带4个水动力带[8]。水平径流带、垂直入渗带和季节变动带厚度普遍较大,在河谷附近或临近排泄区时厚度则会很薄。垂直和季节变动带为非饱水带,水平和深部缓流带为饱水带。

3.3 岩溶水文地质单元划分

岩溶水文地质单元是根据地层岩性、地质构造、地形地貌、可溶岩与非可溶岩的接触关系及空间展布特征、气象和水文等条件的差异性,将隧址区划分为若干单元。每个单元的地下水类型、赋水特征及运移规律相同或相似,具备相对独立的边界和补给、径流及排泄条件。

根据岩溶水文地质单元划分依据,结合野外调查情况,将区内水文地质单元边界划定为:东部以洛泽河为排泄边界,东北部以龙潭河为排泄边界,南东部以摸洛河为排泄边界,南部以段家石桥水库为排泄边界,南西部以昭通盆地为排泄边界,中部以二叠系梁山组(P1l)和石炭系下统大塘阶旧司段(C1dj)为物理隔水边界。根据上述边界及分水岭将其划分为3个等级的水文地质单元分区。

(1)一级水文地质单元的划分以东部洛泽河为排泄边界,将研究区划分为1个一级单元,即洛泽河水文地质单元(YH-1),其属于金沙江水系。

(2)二级水文地质单元以区域地表分水岭为隔水边界、以龙潭河和段家石桥水库为排泄边界,在一级水文地质单元的基础上分为2个二级水文地质单元,即龙潭河水文地质单元(YH-1-1)和摸洛河水文地质单元(YH-1-2)。这2个二级水文地质单元均是洛泽河的支流,也属于金沙江水系。洛泽河是昭通隧道隧址区地下水(岩溶水)的排泄基准,而金沙江则是控制区域地下水流动的基准面。

(3)三级水文地质单元根据可溶岩与非可溶岩的空间组合关系可分为6个三级水文地质单元,即昭通盆地水文地质单元、小龙洞水文地质单元、官家坡~挖飘冲水文地质单元、河坝水文地质单元、大寨水文地质单元和石人坪子~铜鼓村水文地质单元。

4 隧道涌突水危险性评价

4.1 隧道涌水量预测

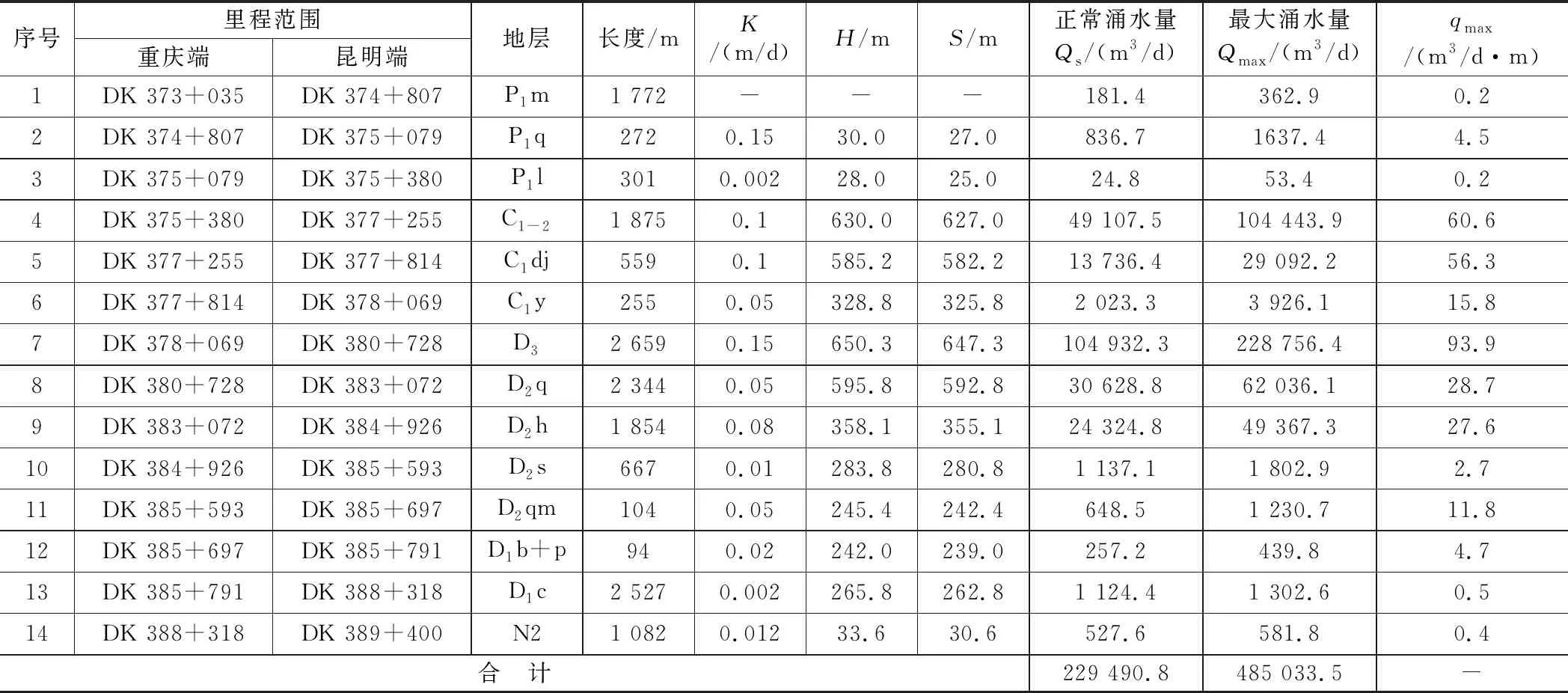

隧道涌水量预测准确性主要取决于对隧洞充水条件的正确分析以及计算参数和计算方法的合理选用。昭通隧道通过龙潭河水文地质单元(YH-1-1)和摸洛河水文地质单元(YH-1-2),根据地形地貌条件、岩溶发育特征、含水层地下水的分布及赋存情况,结合勘察成果,将隧洞总体分为14段,其中包气带1段,径流带13段。包气带采用大气降雨入渗法,径流带采用地下水动力学法,分段对隧洞涌水量进行预测[9],隧道分段涌水量预测结果如表3所示。

表3 昭通隧道分段涌水量预测表

由表3可以看出,垂直入渗带隧道正常涌水量为181.4 m3/d,水平径流带或深部缓流带隧道正常涌水量为 229 338.2 m3/d。隧道单位涌水量低于5 m3/d·m的长度占全隧长度的30.2%,大于10 m3/d·m的长度占全隧长度的53.3%。这表明隧道50%以上长度存在大涌水可能。另外,雨季涌水量将会进一步增大,由于隧道经过高位岩溶槽谷带,在可溶岩段及可溶岩和非可溶岩接触带发生涌水突泥的可能性较大。

4.2 隧道涌突水危险性评价

依据成都理工大学前期关于西南山区岩溶隧道涌突水灾害危险性评价系统的研究成果,由岩石的可溶性(K1)、地质构造因素(K2)、地表汇水条件(K3)、地下水化学特征(K4)和隧道埋深与地下水位的关系(K5)组成岩溶隧道涌突水危险性评价指标体系。根据隧址区的岩溶发育特征,初步考虑将隧道涌突水危险性划分为5个等级[10],其危险程度从高到低分别为极危险区(Ⅴ)、高危险区(Ⅳ)、中危险区(Ⅲ)、较危险区(Ⅱ)和低危险区(Ⅰ)。分值满分若设置为100分,分值越高,发生灾害的危险性越高,则划分的5个等级所对应的分值依次为>77、62~77、38~62、23~38和<23。将昭通隧道分为14段,对5个评价指标赋值进行危险性评价。隧道涌突水危险性THK分级评价如表4所示,隧道纵断面危险性等级分级如图1所示。

图1 昭通隧道纵断面危险性等级分级图

表4 昭通隧道涌突水危险性THK分级评价表

从表4和图1可以看出,隧道涌突水在空间结构上差异显著,隧道通过高危险区3段,中危险区9段,低危险区2段。高危险区主要位于DK 374+807~DK 375+069(P1)、DK 377+370~DK 377+245(C3)、DK 377+824~DK 378+059(C1y)段的地层中,地表峰丛~落水洞发育,构造裂隙发育,汇水条件优越,地表水极易汇聚下渗,隧道发生涌突水的潜在风险高。隧道危险性等级划分长度如图2所示。

从图2可以看出,隧道处于中危险区的长度最长,约占隧道总长度的59.1%;较低危险区的长度次之,约占隧道总长度的35.8%;高危险区的长度最短,仅占隧道总长度的5.2%。

4.3 地下水环境影响评价

隧道施工在含水岩体中开展,不可避免地会对隧址区地下水环境产生一定影响,对地下水的疏干和改造作用尤为突出。隧道开挖将使其成为新的排泄通道,改变地下水补给、径流和排泄条件,造成隧道影响范围内地下水水位下降,地表井泉点干枯,影响当地居民的生产生活用水。此外,地下水疏干并带走其中充填的颗粒物质还可能诱发地表塌陷。在调查的43个测区泉点中,有12个无影响,17个影响较小,14个影响严重。严重影响的泉点多出露在线路附近或泉的补给通道上,影响较小的泉点多出露于更接近补给区或距离隧址区较远的可溶岩地带。

5 结束语

渝昆高速铁路昭通隧道隧址区发育二叠系(P)、石炭系(C)、泥盆系(D)碳酸盐岩和碎屑岩地层,工程地质及水文地质条件复杂。本文通过对隧址区地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质等条件的研究,分析了岩溶发育程度和岩溶发育规律;根据岩溶水补径排条件,进行了水文地质单位的划分;并在水文地质分区的基础上,进行了隧道涌水量预测和隧道涌突水危险性评价。昭通隧道涌突水危险性总体为中危险,其中高危险段占总长度的5.2%,主要位于栖霞组(P1q)、上石炭统(C3)、岩关阶(C1y)地层中,这与岩性、地形及构造有关。本文研究成果可为岩溶地区高压富水隧道的勘察设计提供参考借鉴。