南越王赵眜墓出土玉器

周南泉

公元前207年秦王朝灭亡后,原统一岭南(即今广东、广西等地区)时的秦朝将领赵佗,拥兵割据,自建南越国,与当时统一中国大部分地区的西汉王朝相抗。南越国前后共有五个“国王”,于公元前111年被西汉所灭,其间共有93年历史。据五世纪编写的《南越志》载,三国时吴国君主孙权“闻佗墓多以异宝为殉,乃发卒数千人掘其家,竟不可得。”三国时上距南越国亡只有300余年但南越国王墓则已无从寻找,足见南越国王墓建造得极其隐秘。1983年,某工程在今广东省广州市区北面的象岗山顶基建挖土时,当挖至深17米处,发现了一座大型石室墓。

据考古工作者证实,墓葬是前述南越国第二代国王赵眜埋葬处,墓主大约卒于西汉元狩元年(前122)。

一、出土玉器品种与类别

据报告,赵眜墓共有七个墓室,各室均有大批文物发现,其中仅玉器一类共有200余件(套),赵眜墓所见玉器,按器物用途分有如下数类。一类为礼器,主要的是玉璧,而以往礼器中所见的玉琮、璜、圭、璋、琥等此墓侧很少,或不见。从出土时放的位置看,玉璧大多作墓主身体上下的铺垫用,它是否有古籍所载作礼天之用仍存疑。又玉璧的纹饰,大多与我国已出现的风格相似,如其中一件大玉璧,其上多属饰纹,几与安徽省长丰乡战国晚期墓出土的一件玉璧相同,说明当时玉璧制作仍保留战国的遗风,甚至有些玉璧或就是战国时制作留下来的。

二类为葬玉。广义来说,其中出土的玉器都是供陪葬用的,均可称葬玉。但此处所说的葬玉,是指专门为死人用的玉器,而非那些死者生前所用和所藏玉器,当主人死后与死者同时埋入墓中的玉器。此墓出土葬玉不是很多,在汉墓中常见的晗蝉、耳、鼻、肛门塞不见,主要的是墓土身上穿的一套玉衣,值得注意的是,此墓出土的玉衣,为迄今所知在汉代玉衣中最早的一件,而且用丝线结缕,而不是如后来的玉衣那样不同身份者分别用金、银、铜丝缕结而成。

第三类是玉佩饰。此墓出土玉佩饰十分丰富,其中最精美和数量较多的是出自墓主和右夫人身上佩挂的多套成组玉佩。成组佩玉均由多种透雕玉饰和金珠、玉珠组串而成,显得特别华贵。

此墓出上的另一种佩玉,是发现了两件用圆雕手法琢制的玉舞式人,它们与战国和两汉时期的此类玉舞式人多作扁平体,且制作简单等情况形成鲜明的对比。这两件玉圆雕舞人佩又是迄今所知仅有的两件立体器,是汉代同类作品中最精美和制作水平最高的代表作。另,此墓出土的玉透雕凤纹佩等几件玉佩亦世不多见,说明南越国王室内佩玉之盛和不惜工本大量制作玩佩供帝王后妃享用。

第四类是实用器具。这其中最引人注意的是两汉及其前其后玉器中从未见过或不多见的5件玉制器皿。分别是玉卮、玉盖杯、玉角杯(又名玉觥)、玉盒和青铜与玉复合而作的承露盒等5件。其中玉卮、玉角杯、玉盖杯、玉盒为首次发现,承露盘中的高足玉杯虽在秦代曾有近似器发现,但与青铜盘合为一器者仅此一件。据载,秦汉时方士思想盛行,秦始皇和汉武帝都渴望得到长生不老药,乘龙升天,登入仙境,永不死亡。这件承露盘正是反映墓主赵眜用来祈求甘露,以便服喝后延年益寿的实物例证。它的发现,比《汉书·郊祀志》记载,汉武帝在建章宫作承露盘求仙露的事要早20多年。此墓出土的实用器具中,还发现3件世所罕见的玉带钩,一为金钩玉龙带钩,一为龙虎并体带钩,一为龙首七节玉带钩。三件带钩,造型奇特,堪称绝品。

第五类是玉玺印,墓中共8枚。其中尤以玉覆斗钮赵睐铭章和玉螭虎纽帝印铭章最珍贵难得,值得一提的是,此墓除出上一件“赵眜”铭玉印外,还发现一件“文帝行玺”铭金印、“泰子”铭金玉印各一件和两块有“眜”字铭的封泥。《史记》《汉书》南越传载称南越国第二代王僭称“文帝”相符。但有的史书中记述继南越国第二代国王的是赵佗孙赵胡,而未述有其“泰子”“赵眜”继位事。这说明史书所载有误。实际情况是继南越国第二代王的是赵佗之子赵眜而非其孙赵胡。也就是说史书所载的赵佗孙应是赵佗子,而赵胡应是赵眜,南越国继赵佗王位的赵眜,其帝号是文帝。

第六类是玉具剑饰物。据报告,南越王赵眜墓主室的西耳室一个漆盒内盛着34件玉剑饰,另在墓主身上的10把佩剑中,有6把是玉具剑。这种情况,即在占墓中一次出土如此之多玉具剑饰物者是从未有过的。玉具剑饰物中有一些精品,构图精妙,制作讲究,大大丰富了玉具剑饰物的内容。

二、出土的重要玉器述评

玉镂镂凤纹璏

横宽4.4、最厚1.8厘米。玉料呈青色通体外表有砂粘结和朱红的沁色。器似一箭头,中央厚,两侧渐薄,一端有一凹缺口,一端尖凸,中心有一相通的长方形孔,以供剑把穿插其间用。玉璏两面形式和饰纹相同,皆中部饰一正视形兽面纹,两侧近边处各镂雕一形式相同,但首相对向的侧身侧视凤纹。

玉璏始见于春秋晚期,迄于魏晋南北朝,虽基本造型相似,即皆作箭头形,但饰纹井不完全相似,如此器那样,于两侧各镂雕一凤纹者,所知仅此一件,极珍贵难得,在玉璏发展史上占有特殊的地位(图1)。

玉镂雕璃纹璲

长5.3、最宽3.3、高1.6厘米。玉料呈青色,表面贴有砂。器俯视正面呈一侧有凸脊且微弧的不规则长方形;侧视上部呈拱桥形,下部近一端处有一长方形穿孔,以供剑鞘结扎和革带穿插孔内挂剑用。又俯视正面的周缘有一圈阴刻随形弦纹,其内及一侧以浮雕、镂雕和阴线琢纹法饰一螭纹。所饰一螭,首与角外凸在侧边,且以镂雕琢制,而身和尾则以浮雕法琢饰在长方形面上,整体呈侧爬行于云雾中状(图2)。

玉多层饰纹璧

玉料呈深碧色,体作扁平的圆形,中心有一穿透圆孔。璧两面形式和饰纹相同,皆近内外缘各有一圈阴线弦纹,其间有四圈大小不等纽丝纹,一周排列有序的卧蚕纹,两圈一为三纽一为五组的一首双身兽纹(图3)。

此型玉璧,始见于战国,盛于西汉,但如此器之大且有两层一首双身兽纹者,尚不多见。值得指出的是,此器上的各式阴线砣纹,不仅有粗细之分,且差别很大,小者如发细,大者较小者粗10余倍,这在其他各代玉器纹饰上很少见而独具汉代特点。这些纹饰的砣琢及其风格,不僅对当时玉器纹图制作的研究,而且对同类玉器的断代辨伪有重要的参考价值。

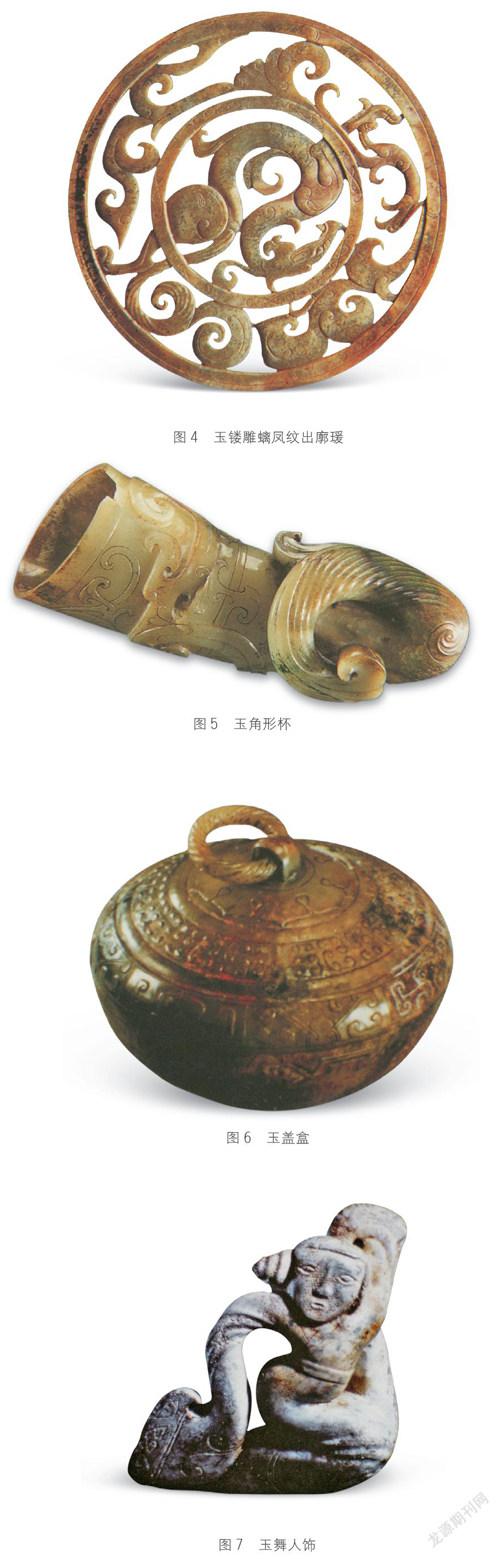

玉镂雕璃凤纹出廓瑗

玉料呈青色,通体有深浅不同的砂沁。体作扁平的圆形,两面形式和饰纹相同,皆以镂雕和阴线陀纹法饰一螭一凤相互盘绕纹,其中一螭呈s形弯曲爬行状,一凤作长冠,叉尾,身尾在瑗内,呈侧身侧视态。

此器纹饰精巧,为同型作品之最,堪称绝品。有鉴于此,故今作南越王墓博物馆的馆标悬挂在该馆的大门上(图4)。

玉角形杯

玉料呈青色,局部有褐色沁。器如角形,圆口,内空可储物,整体作一变形兽,除口缘和中腰各饰一周弦纹外,余皆以浮雕、镂雕和阴线纹饰兽形的各种器官,其中兽尾呈纽丝,并卷于杯身外壁。

玉杯自战国始出现,形式和纹饰每有变化,如此器作兽角形者,所知仅此一件,在玉杯发展史上占有重要的地位(图5)。

玉盖盒

玉料呈青色,通器有砂色沁。器圆形,由盒盖和盒体两部分组成,其中盒盖上部中央有一纽丝纹套环作纽,面饰柿蒂纹、勾连云纹和朵云纹等;盒体作圆口,圈足,外壁饰变形龙纹和几何式纹图,内空可储物(图6)。

玉舞人饰

玉料经浸蚀后灰白色,局部有褐色沁。器圆雕,形作一头侧髻一螺形发,橄榄形双目,小口,着束腰长裙,一手摆于脑后,一手甩于身侧,呈蹲地起舞状的仕女。玉舞人始于战国,但多作扁平形,作圆雕者,极罕见,此为其一(图7)669F644C-A95E-4792-8AE3-D5C6440B409D