董其昌的春山欲雨图

单国强

鉴析一件古代名家的书画作品,既要着重从本幅书画所呈现的时代风格和个人风格方面来进行判定,亦即书画鉴定中常说的主要依据,也要注意辅助依据诸因素,如他人题跋、鉴藏印记、纸绢材质、装潢形制等。对各方面因素全面考辨,方能得出具较充分依据的,至少自圆其说的鉴定结论。董其昌的《春山欲雨图》卷,运用这一方法,即逐步得出了较明晰的结论。

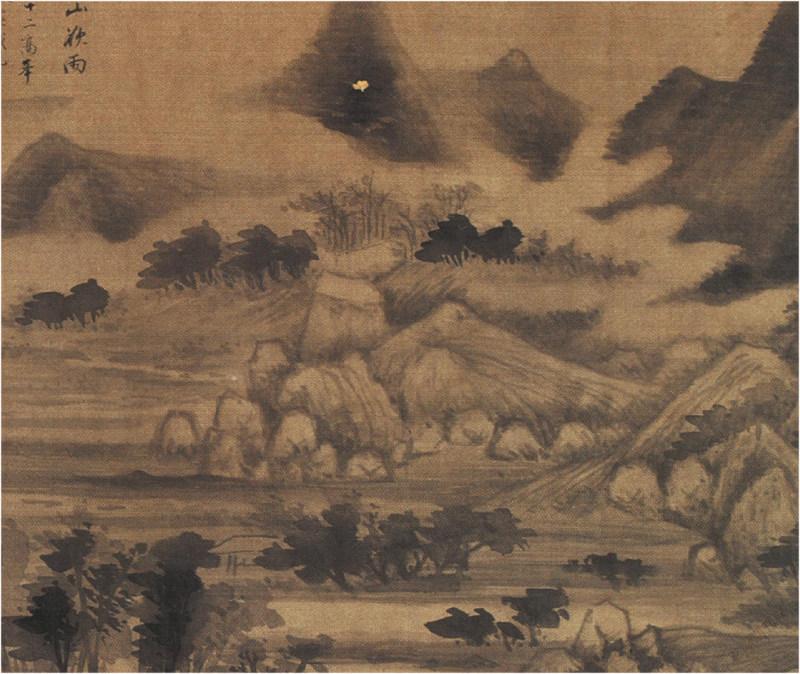

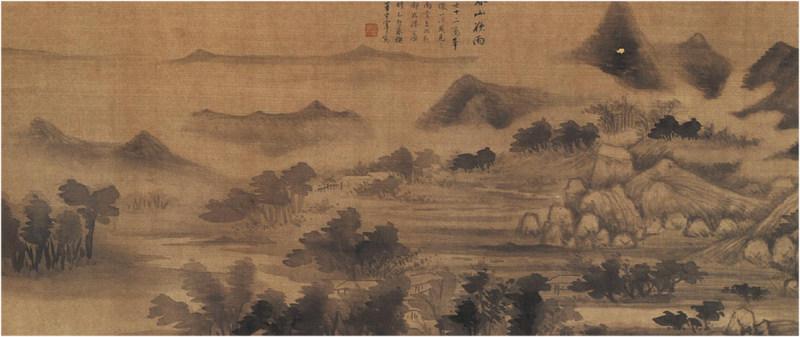

此幅长卷,纵38厘米,横196.5厘米,水墨绢本,绘江南春山阴雨欲来时的微茫景象,墨气较重,颇似云山图,然笔痕尚见清晰。有自题款云:“春山欲雨。七十二高峰,微茫或见之,南宫与北苑,都在卷帘时。乙卯春,董玄宰写”。后钤“董其昌印”,白方印一。题中南宫指米芾,北苑指董源,“卷帘”即收起之意,也就是说,董其昌仿米、董的这件云山图,自谓深得微茫之趣,米、董之作可以收起来了,看来是颇为自得之佳作。年款“乙卯”,即万历四十三年乙卯(1615年),董其昌整60周岁。从绘画风格和题款书法鉴析,甚吻合董其昌此一年龄段的书画面貌。

董其昌(1555?1636)的绘画风格,大体可分为两个时期,以50岁左右为界。前期从开始作画到渐自成家,董其昌在《画禅室随笔》中曾自述:“余少学子久山水,中复去而为宋人画,今间一仿子久,亦差近之。”具体而言,他23岁始学画,从元四家尤其是黄公望(子久)入手,但总感到无法表现自然山水无穷之景;36岁考上会试以后,得以结识韩世能、王锡爵等收藏家,饱览唐宋名迹,遂由元及宋以及五代、唐,所谓“与南北宋、五代以前诸家血战”,得以“望见古人门庭”;40余岁时重返元四家,并追溯董源、巨然;50岁左右时逐渐形成集大成的面貌;后期自50岁以后至72岁逝世,形成自身成熟风格,并呈现多样面貌。他在《画禅室随笔》中即自述“行年五十,方知此一派画(指‘北宋)殊不可习。譬之禅定,积劫方成菩萨,非董、巨、米三家,可一超直下入如来地也。”他的成熟画风,确在主宋董源、巨然、米芾三家基础上形成,约60岁时即凸现其独特面貌和精深造诣。所作山水,景致大多平淡无奇,山形树姿亦见简拙,还带有一定装饰性和抽象感,虽不真实和奇特,却别具平淡天真或静谧清雅的意趣。笔墨上则追求所谓“熟外熟”,即对传统诸家技法在运用纯熟基础上,达到融会贯通、得心应手的程度,并创造出古今打通、心物相融的自身风格。即“圆熟”的笔墨,也就是“集其大成,自出机轴”。在董其昌后期作品中,上述特色于多样画法中有不同侧重的反映。如一类以笔法为主的山水中,主要体现其用笔的特色,多取黄公望、倪瓒之法,运干笔淡墨,以勾皴为主,少用墨水渲染,但看似简略的山石勾皴中,却蕴含着复杂的笔法变化,轮廓线和皴线,往往用好几次复笔画成,轻重、虚实、极有分寸,清晰而富层次,在貌似的简拙中见起伏凹凸之状,这就是董其昌追求的“下笔便有凹凸之形”。一类以墨法为主,多取之于董、巨、二米,树石勾皴较粗重,水墨也见滋润,然与前人不同之处是水分并不太多,也不靠自然晕渗,而是以笔摄墨,极有层次地、由淡及浓地加以多次渲染,用墨之笔依然清晰可鉴,少模糊之感;同时墨色又富浓、淡、枯、湿、焦、润的变化,阶次丰富,很好地表现了远近、起伏感、做到了“墨分五彩”。还有一类是浅绛或青绿的山水,虽画风有别于水墨山水,然笔墨之运用仍有趋同性。

以上述董其昌的成熟画风来对照《春山欲雨图》,既符合其主要艺术特色,又凸现以墨法为主的一类山水风貌。此图主宗董源、米芾的痕迹很明显。如平远的景致、峰巅的平台、水边的小草、双勾的中空树干以及山石的披麻皴等,都取自董源、巨然、黄公望一系;而山峦的落笳皴、远峰的水墨渲染、树顶的横点叶丛和沙渚的水墨拖笔等,又多具米氏云山遗意。但诸多形态和笔墨又都是董其昌自己的。如山脚小石多用三根线画出三面结构,简拙而富装饰性;山体结构亦欠真实而具抽象感勾皴多复笔、添笔,虽轻淡而富层次;墨快积垒分明又露笔痕,墨随笔走,笔与墨俱。而且画法纯熟,尚少晚年“圆熟”后的明显生拙、率真之迹,风格其合60岁左右时面貌。故从画风判断,应属真迹。

本幅自题的书法,也属董其昌典型的成熟书风。用笔细畅,柔中寓刚,墨色轻淡,清雅而华滋;结体秀俊,又自然率意。整体面貌于纯熟中见生拙,即所谓“熟而后生”。

据了解,董其昌的画有不少代笔人,计有9人之多,知名的有赵左、沈土充、李流芳、王鉴等。此卷有否可能为代笔画?经专家研究,区别亲笔和代笔主要有两点:一是署款,亲笔画多写楷书,工整规矩,代笔画则常写行、草书,而且晚年作品署款有“画不其昌,书不玄宰”之说。此卷名款即署“玄宰”,并用行楷体,较为工整清秀,符合亲笔画署款常规;二是画风,成熟作品总是工中带拙,熟中见生,代笔画则带更多精熟的“行家”气息,并现代笔人自身风貌。此卷画法虽未显太多生拙之趣,也极少烂熟的“行家”意味,与同年所作的《湖山秋色图》卷相比,风格是一致的,可证其真。

此图的诸多辅助依据,也是证明画为董其昌亲笔的有力佐证。首先是清代李(1686?约1760)的题跋,书于第一张后纸之首,跋称赞此卷为董氏得意之笔:“……此卷有书卷气,又有笔法,在出入倪黄,酷似大小米,是思翁得意之笔。层峦叠嶂,村落沟梁,明察秋毫,春山欲雨,至今墨气未干。……乾隆六年岁在重光作噩之清秋月,懊道人题。”懊道人为李别号,乾隆六年(1741),李56歲,刚罢官一年,在扬州卖画为生,书画开始变为放纵。此段题跋尚少纵逸之气,吻合其时书风,所署古干支“重光”为“辛"“作噩”为“酉”,也合乾隆六年之干支“辛酉"。李生于董其昌后50年,距时不远,故李跋有重要参证价值。

二是现代著名书画收藏家张伯驹(1898?1982)的题跋。他在手卷封面即题签“董玄宰春山欲雨图精品,伯驹墨戏。”钤“庵碧”朱方印。在第二张后纸之首,又有一段长题,高度评价此画,“……此卷为玄宰六十岁时所作,观其题诗云:南宫与北苑,都在卷帘时。是亦自甚鸣得意。诚如复堂所云:有笔有墨,但仍不无迹象可寻耳。人或谓玄宰非晚年,皆为赵文度所代,则不尽然。后复堂书亦佳。另跋无款,或经遗落,无碍于画之本身也。己亥秋日,中州张伯驹识。年下落笔字。”下钤“张伯驹印”白方、“平复堂印”白方两印。题中年款“己亥”为1959年,时张伯驹62岁。两题书法均真,尤其带扭曲的点划和圆秀的字形,均呈典型特点。张伯驹先生属一代鉴藏名家,其评极具分量。

三是张玮的题。张玮也是当代著名收藏家,字效彬,号园。他先在引首书“笔所未到气已吞,园。”下钤“固始张玮字效彬六十后号园”白方、“重游芹泮四渡沧溟”朱方两印,引首钤“绿阴深处读书堂”椭圆印一。于后纸又有三题。首题在第一张后纸李跋后,署年款“庚子”,即1960年;二题在第二张后纸张伯驹跋后,无年款,署“同时又题”,当与首题庚子年同时书写;三题紧接二题,署年款“辛丑”,为1961年。三题书风一致,均真。从数次题跋情况分析,其时画卷当在张玮手里,归他收藏,张伯驹只是观题。

四是无名款题跋,书于第一张后纸张玮首题之后,亦即张伯驹题中所称“另跋无款”。跋曰:“画家六法,一曰气韵生动,气韵自生质中帶来,非可学得,所以一代画家如林,而传者不过屈指数人。思翁此图拟米老、北苑,气蒸冉冉欲滴,此等是化工手,非可求之笔墨间者,如何可以学得。读万卷书,行万里路,脱尽胸中尘浊,能识得,乃能学得耳。是卷信为思翁剧迹。”引首钤“高兴一书生”长白方印,无款。伯驹先生猜测时,“或经遗落”,但奇怪的是跋尾纸边无丝毫损坏痕迹,反而裁得很齐正,并与后隔水绩接边形成明显的折痕,显然是有意裁去了跋后的名款,再接上第二张后纸,故接边折痕明显,那么,为何要有意裁去名款呢,此跋究竟是谁写的呢?

仔细辨认无款跋的书法,越看越像启功先生写的,而且是中年时候十分精到、秀劲、洒脱、自由的字体,行文也仿佛。然谁也不敢确认。当时有人提到,此卷似乎在启功某篇文章中提及过,可以查考一下。回来即查《启功丛稿》,果然在第二卷“题跋”论集中查到,即为“董香光《云山图》一文,内有小段记述:“又见绢本云山大卷,水墨淋漓。小行书题云:‘春山欲雨。七十二高峰,微茫或见之。南宫与北苑,都在卷帘时,乙卯春稧,董玄宰写。余和之云:‘此是董香光,抑是赵行之?从军诸火伴,初见木兰时。赵行之名迥,曾为香光代笔,在赵文度之后。”文中所录董其昌自题与《春山欲雨图》一字不差,无疑就是此卷。初步查考后,再托人与启功先生核实,经启先生回忆,他确看过这件手卷,并写了题跋,内容与卷中所书差不多,也落了名款,至于方位和书写时间,记不太清了。至此,即可肯定,无名跋就是启功先生所书。

然而,还有一些问题尚未待解决。一是启功先生“和诗”未见于卷中,卷中“跋语”也未见于文中,这是怎么回事?初步判断,和诗很可能写在跋语之后,诗末即署款,为裁去名款,就不得不割爱和诗了;而跋语,或无关紧要,或太长,故在启功“董香光《云山图》"一文中未照录。二是此跋书于何时?据张伯驹1959年题跋中已曰:“另跋无款”,可见此跋定书于1959年前;但张玮1960年的首题晚于伯驹先生,为什么却写在启光生跋之前呢?同时之二题又书于伯驹先生之后,如此分开、乱写又是为何?一种可能是此卷为张玮所藏,可以随意题写,李与启功两题之间有段较大空白,得以补题填空,张玮先生就写了首题,意犹未尽,又在第二张后纸同时再题,1961年(辛丑)又写了三题。但另种更大可能是别有原因,与有意裁去启功先生名款联系起来分析,启先生之题当书于1957年反右以前,之后因出于某种忌讳,就割去了名款(连题诗),并经重裱,续接第二张后纸,故接疑处见拆痕,重裱时间当在张伯驹题跋的1959年以前。张玮首题,一是出于补白,二是为了表明无名题写于1960年以后,非启功之迹,于是诸家题跋就变成了现在这个样子。这种分析似乎更合乎情理,尚能自圆其说,否则,为什么无缘无故要去掉大名鼎鼎的启先生名款?又为什么要颠倒时序乱题呢?

通过上述对诸家题跋的分析,可以看出,一件名作不仅在古代会历经沧桑,即使当代也可能遭到磨难,其留存至今殊为不易。同时对无名题确属启功手迹的认定,也增添了此卷为董其昌真迹的重要辅证。