北洋时期中国的经济与民生实态

杨 勉 杨天宏

民国经济史素为学者重视。在既有研究中,一种居主导地位的意见认为,在军阀统治、国家战乱分裂的北洋时期,经济萧条,民不聊生,年复一年,每况愈下。这一经济民生状况,为20世纪20年代中后期“大革命”的发生提供了合理性依据。①近年来相关研究状况有所改变,一些论著从个别地区或个别行业维度提出与传统研究不同的看法,但整体认知仍无大的改观。20世纪90年代以来出版的有参考价值的著作主要有:吴承明、许涤新主编:《中国资本主义发展史》第2卷,北京:人民出版社2003年;黄逸平、虞宝棠:《北洋政府时期经济》,上海:上海社会科学院出版社,1995年;徐建生、徐卫国:《清末民初经济政策研究》,桂林:广西师范大学出版社,2001年;李玉:《北洋政府时期企业制度结构史论》,北京:社会科学文献出版社,2007年;白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911—1937)》,张富强等译,上海:上海人民出版社,1994年。相关论文多不胜数,与本文相关的主要有:苏全有等:《北洋军阀统治时期的政府行为与工业发展》,《南华大学学报》2001年第4期;吴申元等:《企业家与近代中国企业发展的“黄金时期”》,《河南社会科学》2007年第1期;黄正林:《承前启后:北洋政府时期河南经济的新变化:以农业、工业与市镇经济为中心》,《陕西师范大学学报》2013年第3期;武乾:《北洋政府时期的经济法与经济体制的二元化》,《法商研究》2003年第1期;李玉:《北洋政府时期企业制度建设总论》,《江苏社会科学》2005年第5期;徐进功:《略论北洋政府时期的银行业》,《中国社会经济史研究》1997年第1期;姜铎:《〈北洋政府时期经济〉评介》,《学术月刊》1996年第7期;翁有为:《五四前后时人对军阀现象之认识》,《历史研究》2015年第6期。这些论著对本文的研究均有所助益。

然而,历史文献在部分支持这一论说的同时,也提供了反证。大量文献资料和统计数据显示,北洋时期,经济与民生虽面临诸多困难,但大致尚能勉强维持,一些地区和行业甚至有所发展。这不仅从具体行业的统计数据和涉及民众日常生活的工资收入及物价指数上可明显看出,而且在反映宏观经济重要指标的“国民所得”总值及个人平均值,以及全国粮食总产量及人均产量上均有鲜明的反映。不仅如此,稍后一份溯及北洋时期经济与民生状况的重要调查,也可印证这一结论。这提示学者,对北洋时期经济与民生实态的认知,既有研究可能存在只知其一未知其二的偏颇,难以全面反映这一时期中国的经济与民生实态。

本文拟用实证方法,在承认既有研究具有一定事实依据因而可以部分成立的前提下,发掘为以往历史书写忽略了的反映这一时期经济与民生状况的统计资料,期与既有研究相互补正,重建北洋时期中国的经济与民生历史,并尝试以此为基础,对北洋时期社会民生状况与国民革命之间的关系,做出符合政治经济逻辑的解释。

一、北洋时期中国的经济与民生状况

通常认为,北洋时期中国经济发展主要是在第一次世界大战这一特定时段,益于战时外国资本暂时退出,外部竞争压力减轻。战后外资“卷土重来”,加之军阀混战,双重影响之下,中国的经济民生跌入低谷。此说动态考察北洋时期中国经济状况,兼顾国内、国际因素制约,有其理据,却与战后中国经济民生的实际状况不尽相符。事实上,战后中国经济虽面临新的困境,发展有所曲折,个别行业甚至出现严重萧条,但总体上仍在缓慢前行。法国学者白吉尔(Marie-claire Bergere)指出:“就现代工业领域而言,中国并没有因战争蒙受多大损失,不过是错过了若干获取利润的机会而已。这表明,外部有利条件即便对非独立的经济体而言,影响也极为有限。随着欧战结束,中国的工业才真正步入了它的‘黄金时代’。”①Marie-Claire Bergere,The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie 1911-1937,Translated by Janet lloyd,Cambridge,New York,Port Chester,Melbourne,Sydney:Cambridge University Press,1989,p.68。译文系笔者译。白吉尔将中国工业发展的“黄金时代”界定在“一战”之后而不是通常所说的“一战”期间,不仅眼光独到,也有大量事实可资证明。

(一)经济发展统计数据

为说明北洋时期尤其是“一战”之后中国经济的发展,本文将重点选取机器纺织业进行分析,同时兼及其他行业。之所以如此,是因为机器纺织业为中国近代工业中产值最大、就业人数最多、战后受外资压迫最重、最能代表中国民族资本生存状况的行业。这一行业的发展状况,应能在较大程度上反映同期中国工商经济的实际。

先考察机器纺织业中纺纱业的状况。以该行业厂家最集中的上海为例。资料显示,1912年上海仅有7家纱厂,此后数年一直维持在6家—7家的水准。从1919年即“一战”结束次年开始,纱厂数量开始增加,达到11家,1920年增加到21家,1924年则达到24家。纱锭数从1912年的167 596枚增加到1924年的675 918枚。1924年厂家数比1912年增加了2.43倍,纱锭数增加了3.03倍。棉纱业之外,上海机器缫丝业也发展迅速,1912年,该市丝厂数为48家,1927年增长为93家,增长近1倍。②严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,北京:科学出版社,1955年,第162—163页。

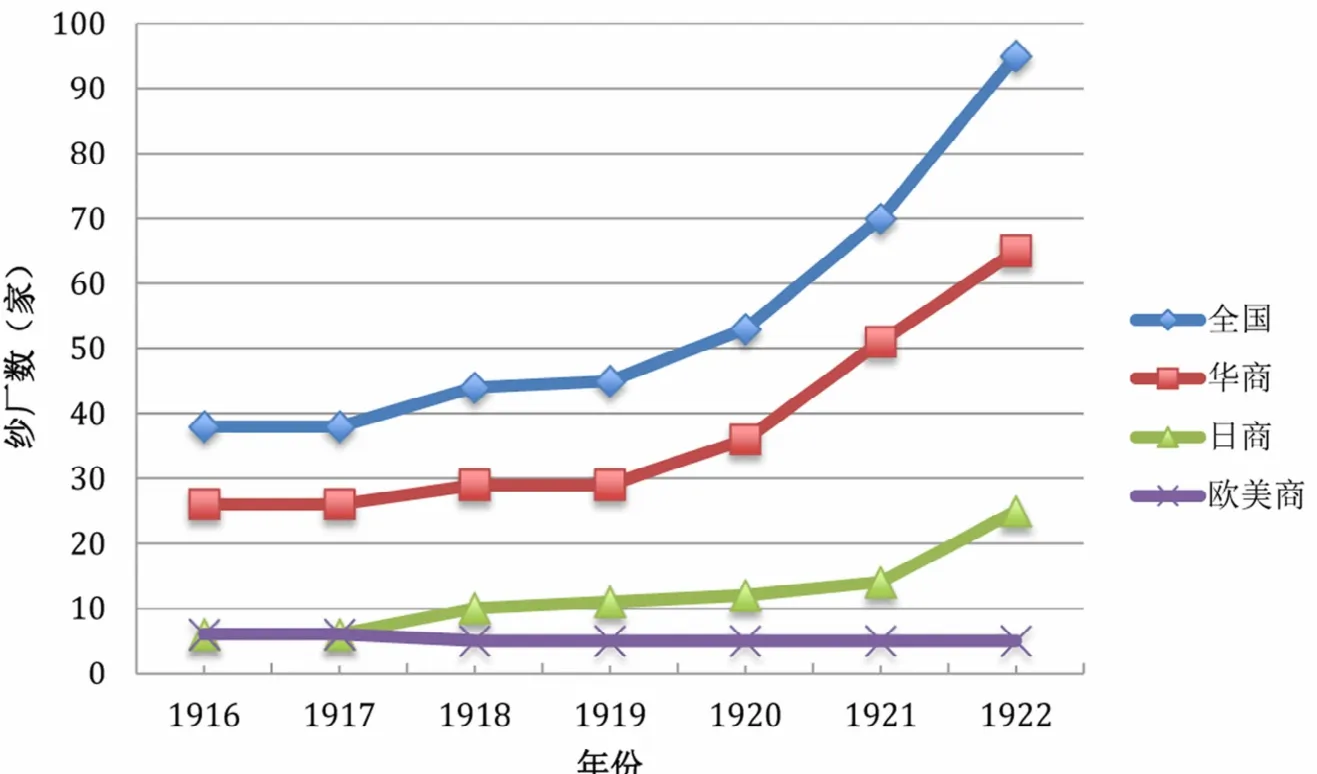

如果说上海一地纺纱业的发展不足以反映整个国家的状况,不妨看看能够反映全国机器纺纱业发展状况的数据。由图1数据可知,第一次世界大战结束后的头4年,也就是通常所说的北洋中期,中国纱厂非但没因外资“卷土重来”严重下滑,反而呈明显的增长态势。1918年在华全部纱厂仅44家,1922年则增加为95家,增长1.16倍。其中华商纱厂占比及增幅最大:1922年华商业纱厂数为65家,较之1918年的29家,增长1.24倍;而1922年欧美日各国在华纱厂总数仅30家,尚不及华商纱厂数量之半。同期中国纱厂纱锭的增长势头亦属良好。赵冈、陈钟毅提供的数据显示,1918年华商纱锭总数为998 775枚,以后4年枚数分别为889 032、1 774 974、2 134 854、2 272 098枚,1922年为1918年的1.27倍,平均年增长率达31.75%。在全国范围能维持如此高的增长速率,应该是很不错的发展状况,而这一增长速率,终北洋时代,均无大的变化。①赵冈、陈钟毅:《中国棉纺织史》,北京:中国农业出版社,1997年,第220—221页。案:平均数为用省略小数点后两位数之后的数据除以6年所得。

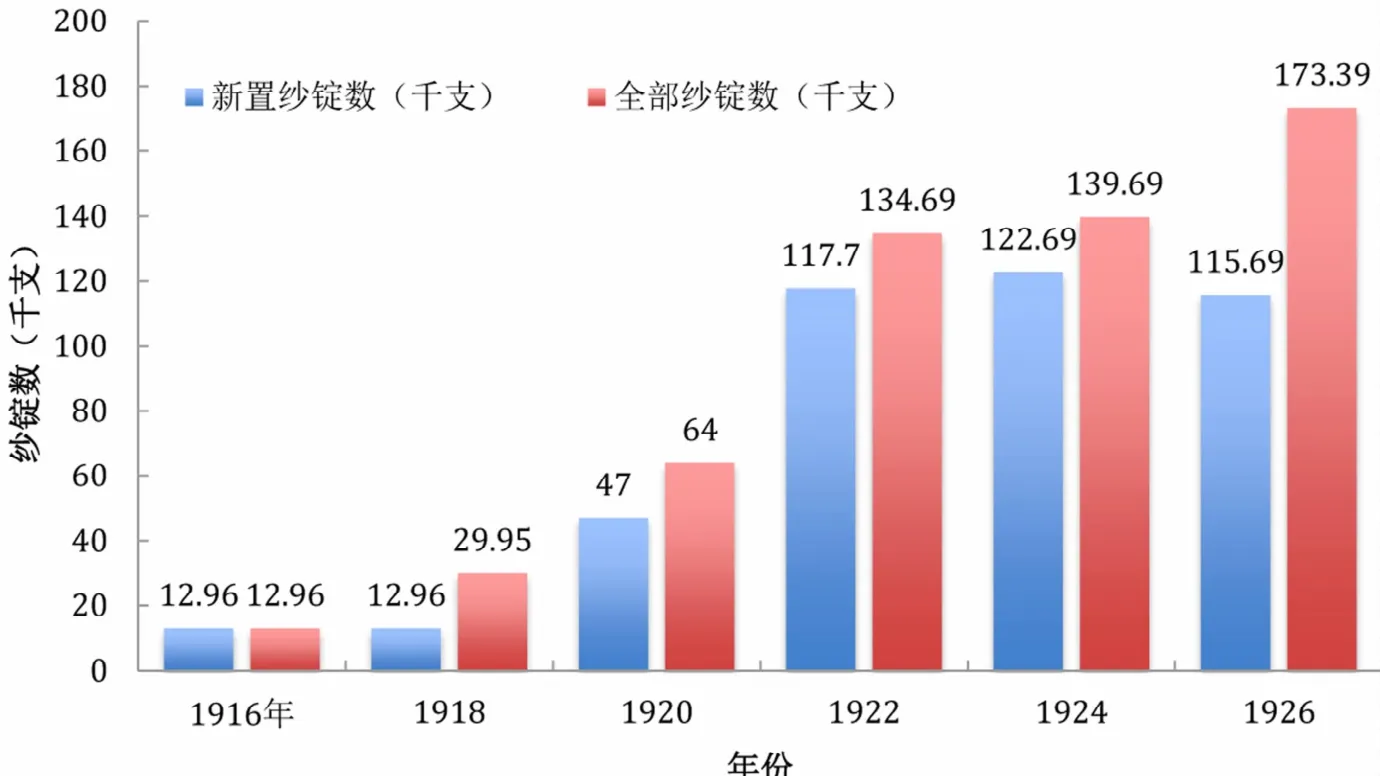

从企业个案看,一些具有代表性的民族资本主义近代企业也发展顺利。以荣宗敬、荣德生的纱厂为例。1915年4月,荣氏兄弟在沪招股创建申新纺织厂,从1917年3月起,荣氏兄弟先后在上海、无锡、汉口创设申新二至九厂,并在上海设立茂新、福新、申新总公司,自任总经理。至1932年,荣氏兄弟共拥有纱厂9家,纱锭占全国民族资本纱厂纱锭总数的19.9%,②上海社会科学院经济研究所经济史组编:《荣家企业史料》(上),上海人民出版社,1962年,第284、286页。其企业生存状况一定程度上可看做同期中国经济发展的缩影。具体数据见图2。

图1 1916年—1922年华商纱厂与外国在华纱厂统计

图2 荣宗敬纱厂发展状况统计(1916年—1926年)

几乎整个北洋时期,作为荣氏企业经济支柱的纱厂均处于快速发展状态:新置纱锭数从1916年的12.96千支增长为1926年的115.69千支,10年之间增长7.93倍;全部纱锭数从1916年的12.96千支增长为1926年的173.39千支,10年期间增长12.38倍。

企业盈利亦十分可观。从中国机器纺纱业总体盈亏上看,1914年至1922年,除1915及1922两年有所亏损,其他年份均获利甚丰,9年间平均每包面纱盈利22.92元。就企业个案考察,虽个体差异甚大,但相当一部分企业经营状况良好。仍以荣氏企业为例。该企业整体盈利状况未见留下资料,就有数据可查的申新一厂的情况看,从1915年到1921年这几年间,该厂各年份实际盈利分别为2万元、11万元、40万元、80万元、100万元、110万元和60万元。①中国纱厂总体盈亏状况、申新一厂状况均见严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第165页。6年之中利润增长数十倍,其中3年尚处于外国资本重回中国市场、民族经济遭遇困难时期,荣氏企业的整体经营状况,可见一斑。

再考察“一战”后遭遇外资打压最严重的纺织业中机器织布业的状况。尽管面临新的困难,该行业仍发展迅速。1918年中国实际开工的布机为3 502台,以后有记录年份的数量分别为:1919年2 650台、1920年4 310台、1921年5 825台、1922年6 767台、1924年9 481台、1925年11 121台、1927年12 109台。1927年即北洋时期最后一年较之“一战”结束之年的1918年增长2.46倍,9年内年均增长27.3%。从织布机占比上看,1919年即“一战”后第一年,中外线锭布机的占比为40.8:59.2,中国占比低于外国18.4%,之后很快出现反超:1920年为51:49,1922年为58.5:41.5;1924年为53.9:46.1,1924年58.3:41.7,1925年53.8:46.2,1927年为50.3:49.7。至于纱锭数,华商则明显占据优势,民初及北洋时期,其与外商纱锭数一直维持在年均60:40左右的占比。②严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第134—136页。这些数据表明,尽管战后一段时期机器织布业竞争激烈,中外一度呈并驾齐驱之势,但中国机器织布业的本土发展最终还是占据上风,并没有因外资竞争打压失去生存发展空间。

如果说上述企业多属民营资本性质,不妨再考察一下中国“官办企业”的经营情况。与民营企业一样,“一战”后“官办企业”虽然因经营性质不同与民营企业存在很大差异,但是,也大体能够维持,有的企业甚至发展迅速。以煤矿生产中的机器采煤为例。1918年,中国官僚资本控制的机器煤矿业开采量为1 909 621吨,1919年至1927年各年份分别为2 438 807吨、2 236 865吨、2 187 413吨、1 798 798吨、2 245 144吨、2 744 941吨、2 614 254吨、1 747 853吨、1 733 265吨。③严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第154页。产量增加的同时,企业盈利也持续增长。在官营煤矿企业中,山东中兴煤矿盈利最丰。1914年的盈利为636 891元,1918年到1924年各年分别为1 946 565元、2 621 639元、2 902 735元、2 784 768元、3 633 285元、2 127 758元。虽然1925年和1926年两年状况欠佳,但仍有盈利,分别为744 238元和5 181元。④严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第155页。案:1914年的数据编者订正为636 891元;原书缺1915—1917年及1921年的数据。几乎整个北洋时期,该煤矿都处于盈利状况。

包含部分国营在内的铁路运输业盈利更加可观。1917年,运输收入除去成本后的利润率为96.29%,1918年为105.91%,1919年为103.38%,1920年为105.18%,以后几年略有下降,但仍能维持60%—70%的利润率。1925年的铁路运输收入为127 522 218元,较之1917年的63 873 704元收入,增长近一倍。⑤严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第200页。

工业的发展与机器逐渐推广普及有关。以采煤业为例,1914年中国的机械采煤与土法采煤业占比为56.2:43.8;1919年达到63.6:36.4,之后直到1927年,中国机械采煤业一直维持在70%左右的比值,明显超过传统的土法挖掘。①1920年机械采煤业所占比例为66.3%,1921年65.1%,1922年66.5%,1923年69.1%,1924年71.9%,1925年72.3%,1926年67.8%,1927年73.2%。严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第104页。机器用于采煤,无疑提高了该行业的产能与产值。此外,由于采用机器,粮食加工业发展迅速,其中荣氏家族的面粉工业发展堪称典型,新增粉磨数从1916年的112个增长为1927年的266个,11年之间增长1.38倍,平均每年增长12.5%。②严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第165页。案:所作增长计算系将第一年作为基数,从第二年算起,故1918年至1926年增长年头为8年。

值得注意的是,传统手工业并没有因新式机械的使用而止步,而是与新式机器并存,共同发展。以丝织业为例,在杭州,丝绸业的“手织机”从1921年的1 266台,增加到1927年的2 025台;“力织机”则从10台增加到222台。③彭泽益编:《中国近代手工业史资料》第3卷,第84页。1926年的一项调查显示:“近五年(1921年—1926年)来,绸机增加,纺织机之出货更速,每年约增数万匹,值三四百万元,故预计杭州城内外绸货之产额,现年约有二千四五百万”,“而新出品之名,日增月盛”。④彭泽益编:《中国近代手工业史资料》第3卷,第83页。

不难看出,北洋时期,尤其是第一次世界大战结束后几年间,尽管面临新的困难,一些行业遭遇比战前更加严峻的外资竞争压力,度日惟艰,中国的工业经济总体上仍在缓慢前行,个别行业甚至发展迅速,步入白吉尔所说的“黄金时代”。

(二)工资与物价统计数据举要

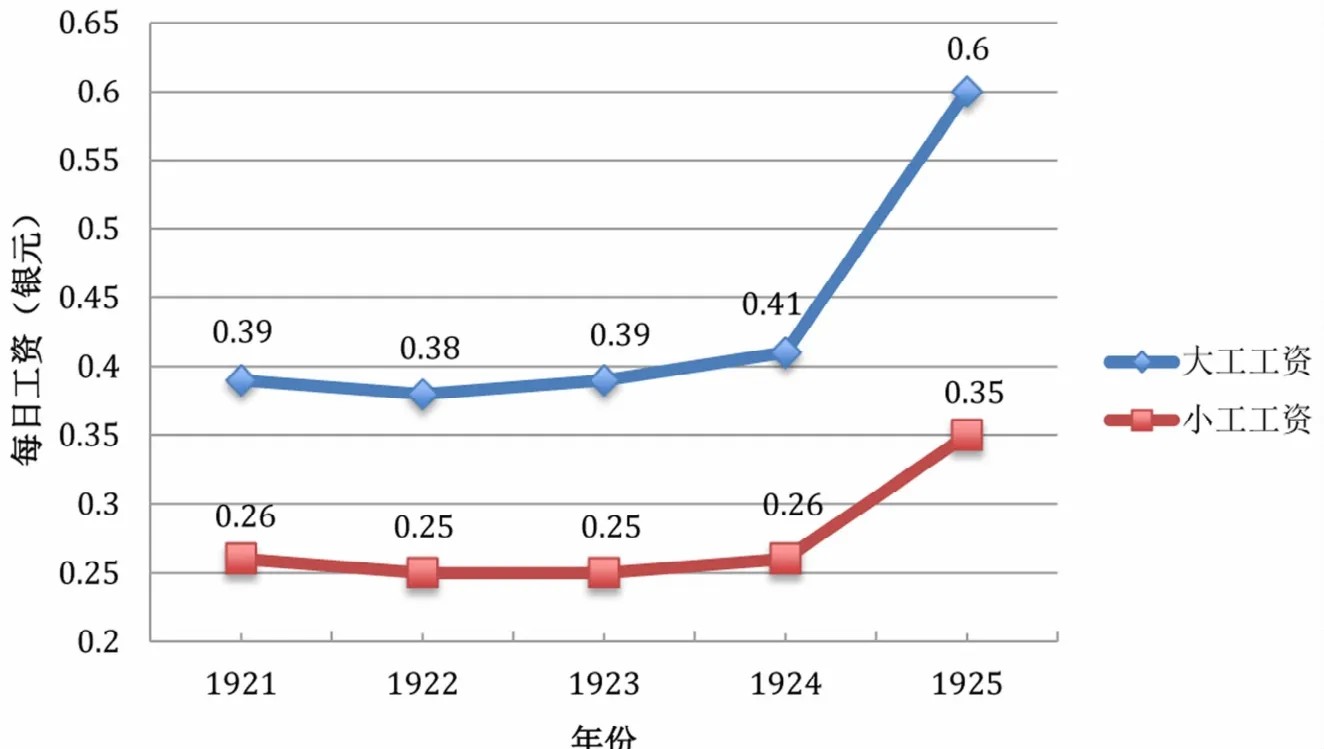

经济发展为社会与民生的稳定奠定了基础。城镇方面,由于工业进步,有了更多就业机会,工人和城镇居民的生活在正常情况下,尚属差强。20世纪20年代初期北京手工业者的工资收入状况,可资证明,如图3所示。

图3 北京手工业者每日工资(1921年—1925年)

1921年—1925年间,北京的手工业者,大工日均工资0.43元,不到两天半(2.304天)能挣1银元,若一周工作25天,月薪为10.87元;小工日均工资0.274元,不到4天(3.65天)能挣1银元,一月薪酬约6元—7元。这是各工种平均薪酬,具体到不同工种会有所不同。如1924年北京地毯业工人每月所得,按技艺优劣及地毯作坊规模之大小,自2元起至20元不等,普通工人,每月所得约6元—9元。这一工资标准,“若与洋铁管匠、电机匠、或漆匠每日能得一元之工资者比较,当然望尘莫及,惟与石匠、工匠、或成衣匠每日得工资五毛或六毛者比较,相差亦无几”。①彭泽益编:《中国近代手工业史资料》第3卷,第288页。

其他地区工人的工资标准大致接近北京。在河北定县,1921年至1925年小包干轧花工每日平均工资为0.35元,1926年至1927年为0.40元。河北瓷县彭城镇陶瓷业模型工每月工资5元—12元,轮盘工8元—15元,画工8元—15元。江苏铜山县槽坊及酿酒作坊,“各种工伙之每月薪数”,“最高者可至20元,最低者亦10余元”。②彭泽益编:《中国近代手工业史资料》第3卷,第300、301、311页。

至于吃“皇粮”的政府机关职员,待遇则明显优厚。中国第二历史档案馆保存了一份1920年2月教育部职员已支工资表,显示该部最高编译员和编审员月薪从300元递减到100元,办事员从90元递减到50元,分部留学生90至70元,部员60至50元,学习员50到16元,其他荐任员、录事、电报员、翻译员、临时写生从70元到18元不等。③《教育部1917至1920年员工薪津簿》,全宗号1057,案卷号114,中国第二历史档案馆藏。由于不同政府机关相同级别职员大体适用同一薪俸标准,通过教育部职员的工资数额,应能大致推知同一地区其他政府机关职员的收入状况。

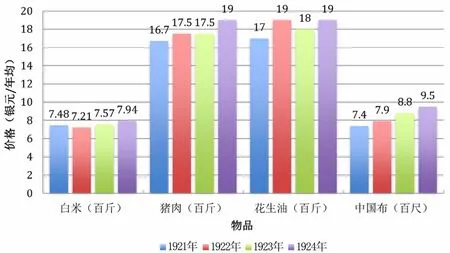

讨论收入多少不能不谈物价。从经济学立场看,这里包含所谓“收入效应”(Income Effect),即由商品价格变动引起实际收入水平变动,又由实际收入变动引起商品需求量变动的问题。孤立看工资多少并不能说明什么,而须与物价一并考察,才能知道工资的“含金量”究竟如何。数据显示,北洋时期,即便是被认为状况已十分糟糕的1921年—1924年,物价也较为便宜。以北京为例,见图4。

图4 1921年—1924年北京物价

以北京各业的薪俸水平衡量,20世纪20年代初的北京不仅物价不算高,而且涨幅也不大。

上海的情况稍有不同。该埠开放较早,是近代中国经济最发达的地区,工商各业活跃,受外在因素影响较大,物价波动明显,但也是有涨有落,并非一直居高不下。以北洋时期该埠物价指数最高时段1925年7月前后的情况为例。1925年7月上海的平均物价指数为162.8,较之1924年7月的平均指数151.5上升11.3。其中对民生影响最大的粮食,1924年7月的价格指数为143.1,1925年7月为168.0,上升24.9。财政部驻沪调查货价处承认:“本月上海趸售物价总(指)数为162.8,比上月突增2.5%,比去年同月且增至7.4。6年以来,盖以本月物价为最高矣。”但上海此次物价上涨主要是受政治因素影响。财政部驻沪调查货价处指出:五卅事件发生后,上海各业罢市近一月,7月虽已复业,但海员、扛夫、驳夫等搬运工人罢工如故,导致“供求不能投合,而涨风起矣”。①《上海趸售物价指数表》(1925年7月),上海银行周报社编:《经济统计》1925年7月,第31页。正因为如此,罢工退潮后,物价持续跌落。统计表明,1925年8月平均趸售物价指数为160.3,9月为160.2,10月为159.0,11月为158.4,12月为158.1,开始出现下降趋势。1925年后5个月,上海趸售物价总指数下降了2.2,其中对民生影响最大的粮食价格指数8月比7月下降了7.0,“涨风为之敛戢”。②《上海趸售物价指数表》(1925年9—12月),上海银行周报社编:《经济统计》1925年9—12月按月印行,12月数据见第25—26页,其他月份均见该月第28页。长时段观察,从1913年2月指数100点到1925年9月指数158.1点,12年半时间里,上海物价指数上升58.1点,平均每年上升4.65点,涨幅不低。③《上海物价指数表》(1925年8月),上海银行周报社编:《经济统计》1925年8月,第31页。但考虑到同期工商经济亦略有上升,这一物价指数增幅大致仍在可忍受的范围。

北京与上海,一个是政治中心,一个是经济中心,是当时中国物价最高的城市,其物价与涨幅如此,其他地区的物价及涨幅也就不至过高。比如僻处内地的山西,物价相对低廉。④1925年山西全年平均物价如下:大米每斗制钱3 432文,小米1 551文,小麦2 059文,猪肉每斤581文,羊肉532文,鸡蛋每枚27文,麻油每斤597文,粗布每尺173文,爱国布每尺335文,煤炭每百斤1 039文,烧酒每斤537文,食盐每斤174文。在大洋每元等于2 943文制钱的情况下,物价并不贵。山西省政府统计处编:《山西省第七次经济统计续集》(民国十四年份)之“全省通年平均物价”,见郑成林选编:《民国时期经济统计资料汇编》第22辑,北京:国家图书馆出版社,2016年,平均物价见第14页,1925年大洋与制钱的比值见第100页。1919年山西成立省银行,发行“晋钞”,试图控制金融,抑制物价上涨。尽管存在诸多问题,“但在20世纪20年代的大部分时间里,它的钞票始终保持得比较稳定”。⑤唐纳德·G.季林:《阎锡山研究——一个美国人笔下的阎锡山》,牛长岁等译,哈尔滨:黑龙江教育出版社,1990年,第88页。案:原作译文误作“19世纪”,本文作了修正。

在经济总体平稳且物价涨幅不大的情况下,尽管受战争直接间接影响,百姓生活距离安居乐业尚远,但也不如人们想像的那么悲惨。

上文提到北京地毯业普通工人,除食宿由老板提供外,每月所得约6至9元。今日一般人或不知这区区几元钱是何概念。有过那一时代生活经历的陈存仁记述说,在一般百姓看来,“一块银元像圆台面一样大”。当时一块银元相当于白银7钱3分,可以兑换128个铜元,一个铜元可以买糖8至10颗,或大饼油条各一件,一元钱买150个鸡蛋“已经算是很贵的了”。米价最初每担仅3元6角,后来涨到每担4元左右,但“小家庭一夫一妻的话,每月三四斗就够了,子女多的人家,一个月不过吃一担米而已,所以银元的地位还是相当稳定”。奢侈消费如家装电话,安装费及6元的月费,在当时已属“大得惊人”的花销。陈存仁在中医专门学校读书时,应聘到《中西医学杂志》当抄写工,月薪8元,他回忆说:“当时8块钱是有很多东西可买的,我除了添置衣衫鞋袜之外,还陪母亲和弟妹上菜馆去吃了一餐。记得那时的‘和菜’,四菜一汤是一块钱。第一个月,吃过用过,口袋里还余5块钱。”⑥陈存仁:《银元时代生活史》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第3—6、14、19、39、75页。案:陈著所记包括整个民国,本文所引数据选取其中有关民初及北洋时期的记录。

当然,北洋时期经济也存在严重问题。尤其是20世纪20年代初期和中期,因标榜“自治”的地方政府不上缴或不足额上缴国税,导致国家财政入不敷出。如1919年度,北京政府财政预算,岁入490 419 786元,岁出495 762 888元,赤字5 343 102元;1925年度,预算岁入461 643 740元,岁出634 361 957元,出入相较,不敷172 718 217元。⑦贾德怀:《民国财政简史》(上),北京:商务印书馆,1930年,第14—15页。在此情况下,中央政府几乎完全依赖举借内外债,到了饮鸩止渴的地步。

但财政只是经济之一部,财政危机的影响只在国家建设及维持政权机器运作上,受伤害的是吃皇粮的政府部门职员、国立学校教工、警察及军人等,与普通百姓不发生直接关系。20世纪20年代初,因拖欠工资,北京政府机关职员、军警及国立高校教师频频向政府请愿,要求按时足额发放工资,其中规模最大的是北京国立八高校开展的“索薪运动”。①向仁富:《北洋政府统治时期北京国立八高校教师索薪运动(1921—1927)》,硕士学位论文,四川师范大学历史文化学院,2001年。与此同时,教育部职员也出来鼓噪,表示不愿继续“枵腹从公”,向教育部递交“请愿书”,呈请将工资由“搭现二成”提高为“搭现五成”支付。②《社会教育司司长高步瀛谨呈》(1922年3月),《教育部职员晋级加薪及纸币低落恳请增搭现洋之文件》,全宗号1057,案卷号106,中国第二历史档案馆藏。至于1923年6月发生的北京军警索饷风波,更是震动朝野,酿成牵动政局的政潮。③《徐世昌致参众两院函稿叙述京师军警借口索饷发动政变》(1923年6月),全宗号1003,案卷号392,中国第二历史档案馆藏。

不过即便是成天向政府部门请愿“索薪”的衙门职员,最差时每月也能拿到4折—6折薪酬,生活状况并不十分拮据。以鲁迅为例,其职务是教育部佥事,月俸300元,加上年功加俸每月60元,额定月收入为360元。④“佥事周树人,四等三级,月支俸给数300元。”《教育部员工民国6年俸给簿》,《教育部1917至1920年员工薪津簿》,全宗号1057,案卷号114,中国第二历史档案馆藏;“周树人,四等三级,现年功加俸每年360元。”《社会教育司司长高步瀛谨呈》(1922年3月),《教育部职员晋级加薪及纸币低落恳请增搭现洋之文件》,全宗号1057,案卷号106,中国第二历史档案馆藏。由于没有按时领到足额工资,鲁迅曾作为领头人之一,参与向政府请愿索薪。⑤《张邦华周树人等97人呈》,《教育部职员晋级加薪及纸币低落恳请增搭现洋之文件》,全宗号1057,案卷号106,中国第二历史档案馆藏。然而,即便只拿到4成薪俸,鲁迅每月至少也能领到144元薪俸,加上稿酬和北大的兼职费,实际月收入不会少于200元。按当时北京的物价及生活标准,维持中等以上富裕生活,绰绰有余。而教育部地位最低的“临时写生”和实习员,额定月薪16元—18元,⑥《教育部1917至1920年员工薪津簿》,全宗号1057,案卷号114,中国第二历史档案馆藏。即便只拿四成薪水,也有7元左右收入,维持个人及家庭最低限度生活,应无问题。

(三)几份调查报告反映的农民生活状况

与急剧变化的城镇不同,农业及农村的变化明显小得多。北洋时期,中国农业经济的变化主要体现为农产品商品化程度提高及新式农垦业的初步发展,此外一切均大致沿袭传统。由于人口超过4亿,人多地少,加上社会分配不公,租佃关系紧张,近代中国农民生活一直很苦,这是事实。但北洋时期中国农民的生活并没有明显变得更苦,似乎也是事实。

据资料记载,日本人川户爱雄1927年所作四川东部嘉陵江一代农业及农民生活的一项报告,提供了一个中农家庭的收支情况。该农户全家共8口人,有田20亩,地16亩,耕牛1头,年收入为699.32元,其中农业收入469.32元,副业及其他收入230.00元,全年支出共585.30元,除支净余114.02元。⑦章有义编:《中国近代农业史资料》第2辑(1912—1927),北京:三联书店,1957年,第484页。章有义作“编者案”:支出细目漏列了一项(可能是燃料费),因而各项之和与总数相差44.10元,实际净支剩余只有69.92元。如果说这反映的是“中农”家庭的状况,那么居于农村人口多数的佃农和自耕农状况又如何呢?1926年布郎对成都平原50个佃农及半自耕农家庭的调查显示,每户佃农平均年收入为770.28元,支出为682.53元,其中用于生产资料的费用80.12元,生活费用254.46元,租税347.95元,盈余87元。半自耕农家庭年均收入为1 512.12元,支出总额为1 064.44元,其中支出生产资料费用122.60元,生活费用389.04元,租税552.80元。从最关键的“月支生活消费”看,佃农家庭每月支出21.2元,半自耕农家庭每月支出32.42元。对日常生活所需大多取自田间地头的农民来说,这应该是不低的消费支出。值得注意的是,两类家庭的支出中都有一定数量的“教育费”,其中佃农家庭的全年教育费是14.65元,半自耕农的教育费是8元。即便加上调查忽略了的生产费中的种子费等,其收支也能大致维持平衡。①章有义编:《中国近代农业史资料》第2辑(1912—1927),第485页。案:原文如此,笔者怀疑半自耕农和佃农的教育费错位。由这50家受调查农户的情况,或可推知当时成都平原地区普通农民大致的生活境遇。

川东嘉陵江一带和成都平原是中国农村经济相对发达的地区,由于各地农户收入水平不一致,并非各地佃农和自耕农都能过上衣食无忧的生活。同期陈仲明的调查报告显示,在湖南,“大多数的佃农和自作农,每天只有两顿粗糙饭,还有一点自家种的蔬菜。肉除掉大节气如过年节的时候,是不容易发现的。鸡鸭喂得尽管多,都仿佛是地主小财主的专门食物。农民眼巴巴的望着它们长大、生蛋,统统送到有余钱的人家,换得极低微的代价。衣服仅足蔽体,料子都是极粗的老棉布”。②陈仲明:《湘中农民状况调查》,《东方杂志》第24卷第16号,1927年8月,第79页。还有调查报告揭示出更糟糕的景况。1927年夏,张介民发表淮北农民生活调查报告说,由于上年发生自然灾害,当地农民“御冬无棉衣,食则藜藿(挑野菜)糟粕(食豆饼)之属,一食或再食。大饥则草根树皮,亦含(原文如此,疑为‘食’误)之甚甘,菜色鹄面,饿殍载道,困苦颠连之状,真有不忍言者焉”。③张介侯:《淮北农民之生活状况》,《东方杂志》第24卷第16号,1927年8月,第71页。类似案例甚多,无需赘列。

不过,遭遇严重天灾并非社会经济常态,不能用来推知正常年份农民的生产与生活状况。在多数地区多数年份,中国农民都周而复始、依然故我地从事生产生活。尽管其中充满艰辛、备受煎熬,但近代一百多年间,中国农民何尝不都在艰难困苦中度过一生,北洋时期只是延续了这一状况而已。

二、《寻乌调查》对前引经济民生数据的印证

北洋时期的经济与民生状况略如上述,相关数据虽未必好,但也不像某些研究者描述的那么糟。值得注意的是,作为中共早期领导人之一并积极参与“大革命”以反对北洋军阀统治的毛泽东稍后所做一系列溯及北洋时期的社会调查,提供的数据在很大程度上与上列反映北洋时期经济与民生的数据吻合。

1927年“大革命”结束后,中国共产党领导的革命进入艰苦的创建革命根据地阶段。在成功抗击国民党军队三次军事围剿后,先后控制赣南和闽西地区20余县,形成以瑞金为中心的中央革命根据地,建立起中华苏维埃共和国临时中央政府。在革命根据地建立过程中,为认识当地社会经济及民生状况,发动农民起来革命,毛泽东主持了一系列社会调查,其中包括著名的“寻乌调查”。与同期毛泽东所作其他调查不同,“寻乌调查”虽涉及农村阶级关系及农民生活状况,重心却在中小城镇,在于工商业。④毛泽东写道:“对于商业的内幕始终是门外汉的人,要决定对待商业资产阶级和争取城市贫民群众的策略,即是非错不可的……我是下决心要了解城市问题的一个人……这回到寻乌,因古柏同志的介绍,找到了郭友梅和范大明两位老先生,多谢两位先生的指点,使我像小学生发蒙一样开始懂得一点城市商业情况,真是不胜欢喜。”毛泽东:《寻乌调查》(1930年),见《毛泽东农村调查》(内部文件),北京:高级党校中共党史教研室翻印,1961年3月,第163页。下文引用此书,文中夹注页码。不过由于社会经济的关联性,工商业的盛衰与普通百姓生活息息相关,城镇也不可能离开乡村孤立存在,故通过对城镇工商业的调查,亦可窥见城乡各业发展及各阶层的生存状况。从时间上看,虽然“寻乌调查”是在1930年进行,但其中大量内容溯及晚清和北洋时期,因而一定程度上可用作上文揭示的各种经济与民生数据的佐证。

寻乌位于江西东南,居赣、闽、粤三省交界处,历史上曾是一个商业繁华的小城。毛泽东的调查报告指出,寻乌全城共约2 700人口,其中农民和小手工业者占71%、游民10%、娼妓6%、商人5%、政府人员4%、地主3%、宗教徒1%(第198页)。寻乌水路交通便利,但无机动车辆,陆路交通全靠人力或骡马,设有邮局并通电报。居民大多从事不定期的店铺交易和定期的圩场买卖,平日城镇内外略呈寂寥,每逢1、4、7日圩期则热闹非凡。从商贸总量上看,寻乌仅从石城、瑞金一路过境的米和大豆生意,每年就价值数十万元;从安远到梅县一路的过境生意,鸡子(蛋)每年约108万元,牛的买卖每年约13.28万元,猪每年22.5万。对过境生意,寻乌地方当局多要征税(如牛每头四毛半、猪每只二毛),于当地财政颇有裨益。寻乌城内坐商买卖也颇兴隆。盐商生意每年约10万元,布匹生意每年也有10万元。另外,城内分布大小十几家杂货店,经营货物甚多,仅“洋货”就有131种。寻乌的大宗出口生意分别为:米28.8万元、茶7万元、纸4.8万元、木材1万元、香菰1万元、茶油0.3万元,合计6宗产品每年出口价值42.9万元(第154—168页)。对一个不到3千人的小镇,如此数额的本地及过境货物贸易,应是经济民生较为和顺的表征。

寻乌各业的店铺经营状况,可证上述商贸发展情形不虚。毛泽东在调查报告中记录了盐商的经营情况,称盐是“城里生意的第一大宗”,共有5个盐店,每家每年多则能做2万元生意,少也能做6、7千元。小本经营如摆小摊的水货生意也不萧条。此类商家一般每户不过几十百把元本钱,货物是从本城大水货店或过往小贩买来。“这种摆摊子的,往往能因勤苦精干发起财来”。寻乌由摆摊发展到开店经营者甚多,潘登记、何祥盛、罗义盛、刘恒泰、范老四皆由此发财。也有经营水货的较大商家,如卢权利的“兴记”,在寻乌算第二家水货店,有资本一两千元,除水货外,还做桐油、茶叶、香菰、茶油等,运往兴梅做“行岗生意”。与其他商家不同,他能在梅县缴得动(商家赊借货物叫做“缴”),因为他是梅县人,生意颇红,缴一千八百都没有问题。众多水货小老板“发财”,甚至从中产生像卢权利“兴记”这样的大店铺,是寻乌经济一度繁盛的鲜明写照(第155—180页)。

由于商贸平顺,尽管地方偏小,各商铺作坊雇员的薪俸亦能大致维持在与其他地区接近的水平。毛泽东以寻乌杂货店工人的薪俸为例指出:杂货店学徒三年出师后,照规矩要帮老板干一年活。一年后,能干者老板留他继续做,不能干便辞歇他。如果他斢到一个新店家,从“徒弟”变成“先生”(师傅),地位提高,薪俸逐年加多,衣服也穿得越来越好。徒弟帮做一年后,正式有了薪俸,头一年40元至50元,第二年50元至60元。做得好,店里长钱,薪俸逐年增加。过去生意好时,薪俸最高有到每年120元的,但现在生意零落,最高薪俸不过80元。忠实可靠且精明能干的先生,老板把生意完全交给他做,自己回到家里去住;赚了钱分红利给先生,赚得多分三成,赚得少分两成,再少也要分一成(第170—171页)。毛泽东举例说,寻乌有两家制造黄烟的店子,一家叫“黄裕丰”,一家叫“涌泉号”。前者请了两个工人,一个刨烟,一个打包,后者请了一个工人。工人年薪60元,吃老板的饭,这与杂货药材店的“先生”差不多。不同的是工人平日无肉吃无酒喝,只初一十五才打牙祭,“先生”则平日有吃,因此没有打牙祭的日子(第182页)。①毛泽东在调查报告中还举例说:经营水货的卢权利,“他自己两公婆,请了两个先生(年薪各60元),除缴用外,每年只少赚两三百元,财气好的年头,一千八百也要赚”(第178页)。

寻乌杂货店工人薪俸如此,当地的物价如何呢?调查显示,寻乌物价低廉。以米价为例,1900年米价每担(172斤)4元,1912年5元,1927年因旱灾一度高到16元,1930年红军未到时8.5元、既到则7元。基本上,除因旱灾及其他异常情况导致各业萧条的1927年以及国民党“剿匪剿共”造成混乱的1928年至1929年,其他年份米价基本维持在每担(172斤)5元—7元水平,明显比北京地区每百斤7元左右的米价低,见图4。其他食物及生活用品价格也不高。调查显示,寻乌“大肉猪”每斤2.5毛,鸡每斤4毛半,鸭3毛,豆子2.5升5毛,面粉2毛,酱油每斤1.4毛,木炭每百斤1912年与1928年分别为8毛和12毛,片柴每百斤1912年2毛左右,1921年到1927年为4毛(第175、177、188、194页)。

在这样的物价水平下,普通百姓凭借劳动所获应足以果腹。以对维持基本生活最重要的食粮而论,按照每人一年2担米(344斤)的食用需求,一人全年支付10元—14元即可基本满足食用,占普通工人全年薪俸的1/5到1/6,这意味着即便老板不提供食宿,工人在自掏腰包的情况下,尚有部分余资可支付其他生活用度并养家糊口。社会中上阶层就更加衣食无忧,有的甚至饱暖思淫,仅2 700余人口的寻乌,烟、妓馆就多达30余家,娼妓162人,占人口总数的6%(第198页),足以说明这一点。

寻乌经济民生在清末民初曾经历较大变化。毛泽东做调查时,当地各业已趋凋零。毛泽东在分析该镇经济民生变化时强调了两个重要的时间节点:一是清末政治变革。毛泽东指出,光绪年间还是“功名顶戴”的时代,县城大宗生意是赣州来的绸缎。民国废除“功名顶戴”,绸缎经营几乎全废,县城生意受到影响(第163—164页)。二是国民革命结束次年(1928年),即中共在赣南地区开创革命根据地时。从受影响的行业上看,清末政治鼎革,影响“功名顶戴”制作,致使绸缎以及相关行业萧条,涉及面并不大。1928年前后革命造成的影响范围则广泛得多。毛泽东在调查报告中说:“十年之前商业兴盛的时代,商人嫖娼的多,豪绅次之。”(第195—196页)所言虽旨在分析嫖娼者的构成,却于无意中透露,清末政治鼎革之后,寻乌经济并未受到太大影响,直到20世纪20年代初期,寻乌还处于“商业兴盛的时代”。毛泽东认为,寻乌真正大范围的衰败,并非是在清末和北洋时期,而是在1928年以后。

毛泽东在调查中记述了一家叫“郭怡和”的杂货店,郭怡和是本钱最小的杂货店,最初只有100多元本钱,卖些日用杂货。店主郭友梅是万安人,12岁到寻乌,现在59岁。他来之前,他的叔父已在寻乌做了60年生意,到他这一代共做了百余年,历来做的是杂货布匹。光绪二十五、六年生意最盛时,有本三千元,从外边缴(贷)到五六千元,自己缴给人家也有四五千元,故那时虽只有三千元本,却做得二万元上下的生意,乃是寻乌城里第一大商店。但“现在情况不同了”。毛泽东对此解释说:“从前年(1928)起,‘世界不好’,因为商家的货缴与农民,农民受了重租重利剥削,本来就是穷的,加以前年蝗虫吃了禾,同时又遭旱灾,灾民还不起本城商家的账,梅县兴宁商家都不放心缴给人家了。”(第169—170页)

关于“革命”因素的影响,毛泽东特别以寻乌最大的木器店——胡东林木器店的衰败为例作了具体分析,毛泽东说:“20年前他从赣州来寻乌帮人家做木工积了点子钱开个小木店,慢慢发展,盛时请过四五个工,赚了千把块钱,付了一半去赣州,剩下四五百元做生意。1928(年)起始没有好多生意了,只留了一个工人,他自己做,儿子帮一点,仅仅敷口。衰败下来的原因,完全在于土地革命。北半县没有革命,也受了革命的影响,地主阶级和其他有钱的人也不做寿了,也不做热闹喜事了,酬神和歌功颂德也停止了,学校也大半关门了,他的生意哪能不衰败下来呢?”(第185—186页)可见寻乌工商经济(至少是木器店生意)衰败的原因,除了天灾,就是1928年的“革命”,而与这一时间节点之前的北洋军阀统治没有多少直接关系。

当然,经济变化尚有经济本身的原因,这就是市场及商路的改变。毛泽东在分析顺昌老店主人范兴甫生意“渐次衰败”的原因时说:清末民初,范家共有7家店铺,“做的绸缎布匹杂货水货各色生意,招牌响得很,赣州缴得动四五千元,那时和郭怡和不相上下”。从1922年起,生意开始衰败,到1925年范家只剩下顺昌老店和兴记两处店铺。“原因主要是市场变动了——洋货市场代替了土货市场,即梅县生意代替了赣州生意,寻乌南半县不需要赣州土货的供给了。这个原因,是和郭怡和失败同样的。”(第179页)①毛泽东还指出:“现在往留车八尺牛斗光车头等处去买货的,那时候那些地方的商店却都要到寻乌城中他的商店来买货……现在不行了。这种不行,也不止郭怡和,差不多什么商店都缴不动了。不独赣州,梅县、兴宁也缴不动了。这是一种经济的大变化。”(第170页)关于商路变化的影响,毛泽东指出:“说到寻乌城这个市场,真是不胜今昔之感。从前时候,寻乌城的生意,比现在寻乌城要大得一倍。光绪二十七、八年最旺盛……这是因为前清时候赣州的货物经过寻乌销往东江,东江也还要买赣州的货,因此中站地位的寻乌城的生意,当然便发达了。自从梅县的洋货生意和兴宁的布匹生意发展了,便把赣州的土制货色的生意夺了去,不但东江以至八尺都不到寻乌城办货了,南半县的留车等地也不到寻乌办货了。”(第163—164页)然而,这一状况反映的只是商品构成的变化和不同区域经济的此消彼长,虽对寻乌传统经济发展造成一定困难,但对大范围的经济与民生,并无损益。

《寻乌调查》对于认识中国近代城镇经济是一个非常重要却又被严重忽略的历史文献。研究北洋时期经济的学者忽略它,可能与该调查系1930年所作有关;研究20世纪30年代中国历史的学者不关注它,则可能以为毛泽东的调查对象仅限于“苏区”。这明显是误读。从毛泽东在调查报告中多次强调寻乌经济与民生变化的时间节点可以看出,反映该城经济社会与民生实态的内容与统计数据,大多是从民初及北洋时期得出。根据《寻乌调查》提供的数据,不难得出这样的结论,即北洋时期,寻乌经济与民生虽因商路改变及商品种类变化面临新的发展困难,比较清末鼎盛时期,呈现出一定程度的下行趋势,①以寻乌的杂货贸易为例,成交数额在整整30年时间里也只是从每年15万元下降到12万元,下降幅度并不太大(第169页)。民生也因此受到影响,但下行幅度并不明显,经济民生总体上还能维持,并未下滑到工商凋敝、民不聊生的严重程度。

寻乌的经济与民生状况,从位于赣、闽、粤三省交界处一个边缘小镇的角度,部分印证了本文基于其他城市及乡村经济民生状况得出的研究结论。

三、宏观经济数据反映的北洋经济民生状况

然而问题尚未解决。从方法上讲,以上所论大致采用历史学者习惯的“列举法”,即提出一种观点,举证若干事实或数据。这一方法虽有认识论价值,但逻辑上属“不完全归纳法”(Incomplete Induction),具有明显的方法缺陷。加之上文数据基本取材于特定地区及少数行业,借以得出北洋时期中国经济与民生状况的普遍结论,不免有以点代面、以偏概全的嫌疑。要全面客观认知北洋时期的经济民生状况,尚须结合国家宏观经济数据,对衡量一个国家经济发展及民生整体状况最有说服力的“国民所得”及粮食总产量进行考察。

(一)宏观经济数据借取

巫宝三曾对近代中国“国民所得”及统计方法做过研究,所谓“国民所得”(National Income)就是“一个国家所生产的全部所得或是一个国家住民所收到的全部所得”。他认为“国民所得也可以看做全国的净生产总值,或能够上税的所得。前一种国民所得是私人经济和公家事业中生产原素成本的总和减去折旧、移转所得和战债利息,也就相当于上面所说的一国里面所生产的全部所得”。②巫宝三:《中国国民所得估计方法论稿》,见《巫宝三经济文选》,北京:中国时代经济出版社,2011年,第11—12页。在一本专门讨论国民所得的论著中,巫宝三指出:国民所得是“一个时期里面一国住民净生产的货物与劳役的总数,包括在这里面的货物与劳役以可以估量者为限,为求得一国所能支配的所得,还要加上从国外汇入的所得并同时减去汇付外国的所得。”巫宝三:《中国国民所得(1933年)》(外一种:国民所得概论),北京:商务印书馆,2011年,第17—18页。巫宝三援引的“国民所得”概念,对从宏观经济立场认知北洋时期中国的经济与民生状况,具有重要的方法论价值。

对北洋时期的国民所得,中国学者提供的统计数据甚少,目前仅见程孝刚和刘大钧在相关论著中提及,调查时段均为“战前”即1937年之前一段时间,③巫宝三:《中国国民所得估计方法论稿》,见《巫宝三经济文选》,第11页。未必适合认知北洋时期。在缺乏中国学者统计数据的情况下,国外学者及机构对相关概念“国富”(National Wealth)的估计,或可借窥大概。据巫宝三记载,日本人高桥秀臣的《支那之富力》一书称,1913年—1914年中国的“国富”为106 133百万元(以下凡未注明者均为中国货币);日本内阁统计局1929年编印的《列国国势要览》中列出中国的“国富”1922年为38 289百万日元,合当时中国货币40 183百万元,此数据仅为高桥数据的4成;按照德国德累斯顿银行(Dresdner Bank)的估算,1926年中国的“国富”为252 000百万马克,约合当时中国货币126 360百万元;英国学者葛克思鸠(Gouxjom)和帕金生(Parkinson)称当时中国的“国富”只有40 619百万元,此数据与日本内阁统计局所发表的数据相近;科林(Colin Clark)的统计数据为69 040百万元;美国学者多恩(Doane)估计中国“国富”为200 573百万元,比上列各家数据都高。①本文援引的日本学者高桥秀臣、日本内阁统计局、德国德累斯顿银行以及英国学者葛克思鸠和帕金生估算的数据,均见巫宝三:《中国国民所得估计方法论稿》,见《巫宝三经济文选》,第11—12页。

需要注意的是,“国富”与“国民所得”并非同一概念的不同表述,两者在逻辑上属包含与被包含关系。关于“国民所得”在“国富”中所占比例,德国德累斯顿银行曾将其分为3档:上者“国民所得”约为“国富”的17%—20%,中者为13%—17%,下者为10%—13%。②巫宝三:《中国国民所得估计方法论稿》,见《巫宝三经济文选》,第11页。我们且选取中间值15%,对北洋时期中国人均“国民所得”做一计算:首先,以高桥秀臣的数据106 133百万元乘15%再除以4.1亿人口,③侯杨方著:《中国人口史》第6卷(1910—1953),上海:复旦大学出版社,2001年,第290页。案:北洋时期未完成人口普查,4.1亿这一数据出自1930年代初的调查,距离北洋时期仅数年,应该可以采用。得38.83元。用同一方法,德国德累斯顿银行数据统计结果为46.23元,日本内阁的数据统计结果为14.70元,英国人葛克思鸠和帕金生数据的统计结果为14.86元,科林的数据计算结果为25.26元,美国人多恩的数据统计结果为73.38元。由于这些数据差别甚大,在未找到精确统计数据的情况下,相对合理的办法就是将所有数据相加,取其平均值。如此计算,所得数值为人均35.54元。我们假定平均一个家庭为5口人,北洋时期中国每个家庭年均国民所得约为177.70元。④巫宝三根据德国德累斯顿银行的数据计算得出的人均所得为29元,或系按照“国富”与国民所得比例的三个档次中取其下者。此外,其书中29元据以产生的数据是12 525百万元,明显有误。本文采用巫文上一节提供的数据126 360百万元进行统计。此外,还有程孝刚提供的统计,他从消费方面推测,认为战前(1937年之前)中国的国民收入约为53 750百万元。这个数据如何得出?因未看到原文无从知晓,加之时间界定为“战前”即1937年之前一段时间,应不包括北洋时期,故未列入统计。巫宝三:《中国国民所得估计方法论稿》,见《巫宝三经济文选》,第11—12页。

与当时的发达国家相比较,每人年均35.54元、5口之家年均177.70元的国民所得显然处于较低水平。加之社会财富分配不均,落实到具体家庭会差别甚大,低收入家庭可能达不到这一数值。但作此分析需考虑中国国情。当时,农村人口占中国人口绝大多数,农业产值占各业产值的大部分,制造业所得只占各业生产所得的9.1%。⑤巫宝三:《中国国民所得(1933年)》(外一种:国民所得概论),第26页。由于农民在很大程度上是自食其力,自给自足,生活成本甚低,这样的国民所得,应能让多数农民拥有起码的生产与生活资源。

近代中国工业化程度不高,衡量社会经济与民生状况须重点关注农业。北洋时期中国农业发展亦属差强。以对民生影响最大的粮食生产为例。据许道夫统计,1914年—1918年中国粮食年均总产量为186 104万担,1924年—1929年年均产量为254 947万担。⑥许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》第2卷,北京:人民出版社,2003年,第1076页。不过前一时段的统计可能存在问题。按许氏提供的数据,后一时段较前一时段增幅达36.99%。对农业而言,在无技术革命发生的情况下,这样的增幅很难置信。美国学者珀金斯(Dwight H.Perkins)似乎发现其中存在问题,故提供了不同的统计数据,认为1914年—1918年中国年均粮食总产量应为283 300百万斤,⑦德·希·珀金斯:《中国农业的发展:1368—1968》,宋海文等译,上海:上海译文出版社,1984年,第373页。约合236 083万担。吴承明对珀金斯数据仍然不满,作出年均总产量为283 310万担的修正。⑧许涤新、吴承明:《中国资本主义发展史》第2卷,第1076页。惟珀金斯的统计数据为283 300百万斤,吴承明将修正前珀金斯的数据写作283 300万担,修正之后为283 310万担,修正值仅1/28331,似无修正价值。笔者怀疑吴承明在修正283 300“百万斤”产量时误将单位等同于“万担”了,而事实上,一担并不等于100斤。如果以吴承明对第一时段(1914年—1918年)年均总产量的修正数据为准,加上许道夫提供的1924年—1929年年均总产量254 947万担除以2,两个时段年均粮食总产量为269 128.5万担。以1担120斤毛粮计,①“担”是容积单位而非重量单位,一担多重须视装什么而定。毛谷类一担120斤,但大米因比重较大,就不是120斤而是上文所引毛泽东调查报告中所说的172斤。共3 229.54亿斤;以全国4.1亿人计,人均毛粮787.69斤;制作成可直接食用的米面等,折扣30%左右,人均551.38斤;即便再扣除30%用于工业及畜牧业,也有385.97斤可作食用。这一人均粮食年产量,如果社会分配大致合理,应能满足国民起码的粮食需求。

(二)印证宏观经济数据的文人叙事

由于工商及农业经济大致处于平稳状况,国民所得在“大革命”已开始的1926年仍能维持在可以为继的水平,这就为国家在经历重大政制变革之后的复苏提供了必要的物质铺垫。农民在人均粮食产量足以糊口的情况下,若无特殊情况,当不至饿殍遍野。城镇居民生产生活除个别地区个别时段因受战争或自然灾害影响而陷入困境外,总体上并未出现太大问题,一些地区甚至给人以趋新向上的感觉。

1917年6月从美国留学归国的蒋梦麟,回到自己的家乡浙江余姚,此时正值军阀统治乱象初现,蒋梦麟的直观印象却是:“村庄的情形倒不像我想像中的那样糟。早年的盗匪之灾已经敛迹,因为老百姓已经能够适应新兴的行业,而且许多人已经到上海谋生去了……年轻的一代都上学堂了。有些女孩则编织发网和网线餐巾销售到美国去,出息不错。很多男孩子跑到上海工厂或机械公司当学徒,他们就了新行业,赚钱比以前多。现在村子里种田的人很缺乏,但是强盗却也绝迹了。天下大概从此太平无事,夜里听到犬吠,大家也不再像十年前那样提心吊胆。”作为教育家,蒋梦麟还发现:“虽然内战频仍,各省的公立学校甚至在国家统一之前(北伐成功之前,引者注)就已经增加了好几倍。”②蒋梦麟:《西潮·新潮》,长沙:岳麓书社,2000年,第104—105、173页。与蒋梦麟同为浙江老乡的骆憬甫北洋时期在老家一所小学当校长,年薪360元(市级中心小学校长月薪80元,一般教员月薪25元),加上田产等收入,全年共1 200元,一家14人,也过上小康生活。从1912至1929年,生活基本稳定。骆憬甫:《浮生手记:一个平民知识分子的纪实(1886—1954)》,上海:古籍出版社,2004年,第91—92页。

蒋梦麟记述的情况并非特例。山西作为一个军阀统治的省份,社会民生在较大范围显示出类似余姚的治理成效。1926年8月,正当广州国民政府即将吊民伐罪、挥师北上与军阀开战之时,吕箸发表《山西庶政谈》一文,盛赞军阀阎锡山治理山西的政绩,写道:“自有民国以来,十四年多,谁不道山西是安宁的省份,民国的乐土。她的庶政——军事、外交、财政、民政、教育、自治、实业、交通等等——据一般的表现观察,总算是在轨道上。”③吕箸:《山西庶政谈》,《现代评论》第4卷第89期,1926年8月31日,第5—6页。北伐结束后王惺吾撰文回顾阎锡山的政绩时也说,阎锡山从民国六年开始在山西搞乡村治理、推广义务教育、发展实业,历十余年,“全省人民皆有相当生业,匪盗绝迹,穷丐少见,社会秩序非常安定”。尽管北伐期间遭遇一年的战争,“境内人民仍各能(原文如此,疑为“能各”)安生业,毫不惊扰……他如各县狱讼不繁,境内交通便利,也是极卓著的成效。”④惺吾:《民运与村治》,《村治月刊》第1卷第1期,1929年,第6页。研究者固不能以山西类推其他省区,但该省庶政能“上轨道”,至少证明北洋时期,并非所有地区都混乱不堪,民生几尽。

1926年10月10日,持论相对平实中正的《国闻周报》发表“国庆辞”,虽对现状极为不满,却也承认:“过去多年间,虽乱而未甚,虽恶而可忍。”针对“大乱如此何庆乎”的责难,“国庆辞”指出:责难者是“特见其分而未察其全,知其显而未考其微,论其退而未言其进。”⑤《国庆辞》,《国闻周报》第3卷第39期,1926年10月,第1—2页。对于认识北洋时期的民生实态而言,这是一个非常重要的判断。尽管该刊编者不满随处可见的“乱”和“恶”,却也客观道出北洋时期普通百姓尚可隐忍度日的社会生活状况。就上焉者读书人而言,北洋时期也勉强算得上一个可与共存的时期。当时一些著名知识分子,天天撰文抨击政府,又月月从衙门里领取优渥薪酬,过着上流社会的舒适生活。很难设想,如果没有起码的物资生活条件和相对宽松的言论环境,他们怎能留下那么多锋芒毕露的思想论说、描绘出一塌糊涂却又五彩斑斓的北洋时期社会生活画面?

(三)政府在社会经济发展中的作用

指明这一事实并不是在为北洋政府评功摆好。关于社会经济状况与政府作为之间的关系,有学者认为传统中国专制集权,国家权力深入到社会肌体每个细胞,严重制约社会发展。其实传统政治体制下政府权力颇为有限,借用“大政府”与“小政府”概念,传统中国的政制结构应属小政府、大社会。①罗志田:《国进民退:清季兴起的一个持续倾向》,《四川大学学报》2012年第5期,第5页。这种情况到北洋时期,更趋严重。斯时中央号令多难出京城,因中央权力式微,国家对地方及基层社会生产生活的干预十分有限,从而给地方经济社会的自主发展创造了有利条件。因少了政府干预,一切按照市场规律与需求去做,经济自然会发展得更好。胡政之指出:“吾尝谓中国政治,向以消极为主,故省刑罚,薄税敛,为历来理想之善政。盖国民习于自治其业,自遂其生,不愿受政府之干涉,不似今日东西各国人民之事事依赖政府也。中国国民因有此特性,故虽国家不强而社会仍保持其相当之秩序,事业仍有其相当之进步。”②胡政之:《望国人注意国民衣食问题》(1925年8月30日),见王玫等编:《胡政之文集》上册,天津:天津人民出版社,2007年,第194—195页。

胡政之的说法有蒋梦麟家乡的情况作为印证。1917年蒋梦麟从国外回国后,一位曾担心革命之后“没有皇帝坐龙位,这个世界还成什么样子”的“老丈”刘某去看他,摆谈中蒋梦麟发现,这位曾经怀念旧朝的老丈已改变看法,认为民国照样可保天下太平。因为“天高皇帝远,地方治安本来就靠地方官府来维持。民国以来,地方官府居然做得还不错”。③蒋梦麟:《西潮·新潮》,第103页。如此怀旧的老人尚且有此认知,可见地方政府、自治机关及民间社会为改善经济与民生状况做了不少努力。

不过中央政府也并非无所作为,只是其作为不是表现为直接参与经济,而是通过立法,营造有利于工商实业发展的环境条件。对此,学界相关研究已经不少,无需赘述,但一些重要数据仍有强调的必要。据学者统计,从1912年到1923年,国家制定颁布的重要经济法规多达76个,内容涉及工商矿产、农林牧渔、交通运输、金融权度、特别税则、减税特典及经济社团等多个方面。这些法规多数是在民国建立之初即1912年至1916年颁行,但也有27个为后袁世凯时代即“北洋军阀统治时期”制定或修订。④各类章程条例中,奖励工商业发展的规则条例对民初社会经济发展的刺激作用尤其明显。这些条例包括《公司条例》《公司保息条例》《公司注册条例》《矿业条例》《不动产登记条例》《暂行工厂通则》《商标法》《暂行工艺品奖励章程》(规定工艺上之物品及方法首先发明及改良者得呈请专利)《农商部奖励实业办法》《奖励国货办法》《造林奖励条例》《植棉制糖牧羊奖励条例》《公司保息条例》等。徐建生、徐卫国:《清末民初经济政策研究》,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第130—132页。正是由于颁布并实施促进工商及农业经济发展的政策法规,民初及北洋时期,尽管遭到国际国内诸多不利因素的影响制约,社会经济与民生仍然处于相对平稳的运作状态。

四、经济民生状况与“大革命”的关联性

然而这又产生一个无法回避的问题:如果北洋时期经济与民生状况尚属差强,如果整个国家的状况如同《国闻周报》社评所说的那样“虽乱而未甚,虽恶而可忍”,20世纪20年代中期由国共两党共同推进的“大革命”依据究竟何在?

讨论这一问题首先需对国民革命是否可以算是严格意义的“大革命”做一番辨析。人所共知,革命被区分大小或始自法国。“大革命”变革范围广大,不仅要在政治上推翻现存统治,而且要改变既有社会阶级关系和维系这种关系的思想文化;“小革命”则旨在变更统治者,不触及社会,属政治革命。法国1789年革命被称为“大革命”,就是因为已突破单纯政治革命范畴,导致了社会阶级关系和意识形态的巨大变化。①法国革命被称为“大革命”从托克维尔的《旧制度与大革命》一书书名可得到证实。“小革命”系相对大革命而言。中国较早提出革命有大小之分的可能是陈天华,他在《中国革命史论》中指出:“中国今日而革命也,万不可蹈刘、项之覆辙,而革命之范围必力求其小,革命之期日必力促其短,否则亡中国者革命之人也,而岂能遂其家天下之私心耶?”不过陈天华并未直接提出“小革命”概念。事实上,“小革命”并非学界公认的政治学概念,而是基于比较的约定俗成说法。陈天华:《中国革命史论》,见《陈天华集》,长沙:湖南人民出版社,1958年,第11页。以法国革命作为标准衡量,中国在20世纪20年代中后期进行的国民革命,至少就其主导者国民党的诉求而言,并未超越政治进入社会及文化领域,而只是一场单纯改变政权所有者的政治革命,故只能划归“小革命”范畴。

如果这一判断能够成立,那么,北洋时期社会经济与民生无论好坏,都不应与20世纪20年代中后期的国民革命发生直接联系。国民革命被称为“大革命”,虽不乏改造社会的动机,实际上仅对社会做了表浅动员,很少体现社会层面的变革。以北洋时期中国的经济与民生状况衡量,酝酿并发动“大革命”的社会条件也并不成熟。退一步言,即便当时中国社会经济民生真出了问题,以政治革命的眼光观察,责任也记不到北洋军阀名下。因为在国家权力并非靡远不至的情况下,经济社会状况的好坏,很大程度上是社会本身决定的,原因很可能在下而不在上,而改造中下层社会并未成为“国民革命”发动者的主要诉求。②国民党在“一大”之后推进的国民革命,因基本没有触及社会,算不上是严格意义的“大革命”。相比之下,稍后中国共产党在赣南夺取政权后开展的革命,因从事土改,变更社会阶级关系,还多少有点“大革命”的意味,但因局限在狭小苏区,对整个国家的作用影响不大。严格定义,中共在苏区从事的革命,只能界定为小范围的“大革命”,而国民党领导推进的国民革命尽管号称“大革命”,实质上只是大范围的“小革命”,如是而已。

顺着这一分析逻辑,研究者还需回答:如果20世纪20年代的国民革命只能算作一场政治革命,在国家经济民生尚能勉强维持的情况下,这场革命究竟缘何发生?按照人们熟知的经济基础与上层建筑关系的理论,按照“哪里有压迫哪里就有反抗”的政治理论,按照学者习以为常的革命的必要条件之一是“人民不能照旧生活下去”的解释,本文有关北洋时期经济与民生状况的描述显然不能构成20世纪20年代国共两党主导的“国民革命”的基础。然而,革命毕竟发生了,故其原因还得从另外的方向去寻找。

如果研究者不拘于熟知的理论而是尊重事实,将不难发现,中外历史上不少革命其实并不是在“人民不能照旧生活下去”的背景下发生,而往往是在改革初见成效并由此唤起人们对未来的希望时突然爆发。辛亥革命发生前夕,经过清政府10余年的新政及宪政改革,国家各方面状况较之庚子前后明显好转,然而就是在这样的时刻发生了推翻清政府的革命。法国革命亦是如此。路易十五统治时期的法国,专制暴虐,借其情妇蓬帕杜之口说出“我死之后哪管洪水滔天”的路易十五,乃公认的暴君。③Colin Jones,The Great Nation:France from Louis XV to Napoleon,1715-99,New York:Columbia University Press,2002,p.236.然而,在他统治下法国却未见革命的踪影。让人意想不到的是,法国革命恰恰发生在路易十六从事改革给法国带来前所未有繁荣的时期。法国历史学家马迪厄(Albert Mathiez)注意到:“这次革命并非爆发在一个贫穷的国家里,反而是在一个正在极度繁荣的国家里。贫穷有时可以引起骚乱,但不能造成伟大的社会激变。社会激变往往是起于阶级间的不平衡。”④关于法国革命前国家的状况,马迪厄写到:“人口的急速地增加,商品、土地及房屋价值的不断增高,显然表示国家已日见富裕。法国有二千五百万居民,已二倍于英国或普鲁士。生活之舒适渐次由大资产阶级及于中层与下层资产阶级。人民的衣服饮食都比昔日好。教育尤其在推广。平民的女儿一穿上裙子,购买钢琴,即被称为‘小姐’。消费税的增加即为生活舒适之明证。”马迪厄:《法国革命史》第1卷,杨人梗译注,北京:商务印书馆,1973年,第24页。

对于这种看似有悖常理的现象,托克维尔(Alexis de Tocqueville)曾作出与众不同的政治学解释。他认为:“革命的发生并非总因为人们的处境越来越坏。最经常的情况是,一向毫无怨言仿佛若无其事地忍受着最难以忍受的法律的人民,一旦法律的压力减轻,他们就将它猛力抛弃。被革命摧毁的政权几乎总是比它前面的那个政权更好。而且经验告诉我们,对于一个坏政府来说,最危险的时刻就是它开始改革的时刻。只有伟大天才才能拯救一位着手救济长期受压迫的臣民的君主。人们耐心忍受着苦难,以为这是不可避免的,但一旦有人出主意想消除苦难时,它就变得无法忍受了。”托克维尔在对此做分析时注意到一个认识能动现象,即在改革初见成效之时,“人能不断地无限完善的理论产生了”。对此他解释说:“20年以前,人们对未来无所期望,现在人们对未来无所畏惧。人们的想象力预先就沉浸在即将来临的闻所未闻的幸福中,使人对既得利益无动于衷,一心朝着新事物奔去。”①托克维尔:《旧制度与大革命》,冯棠译,北京:商务印书馆,2017年,第215—216页。托克维尔所言,揭示了法国“大革命”赖以发生的社会心理基础。②《旧制度与大革命》第3编第4章标题为“路易十六统治时期是旧君主制最繁荣的时期,何以繁荣反而加速了大革命的到来”,清楚反映了托克维尔对法国革命发生原因的分析。基于这一认知,他进而写道:“后来成为这场革命主要发源地的法国那些部分,恰恰正是进步最明显的地方。人们如果研究法兰西岛旧财政区留下的档案,定会很容易断定,正是在邻近巴黎的地区,旧制度最早最深刻地进行了改革。在那里,农民的自由和财产,已比任何其他财政区受到更好的保护。早在1789年以前很久,个人徭役便已消失。征收军役税变得比法国其他地方更正规、更轻、更平等……相反,没有什么地方的旧制度像卢瓦河流域及河口处、普瓦图沼泽和布列塔尼荒原那些地方保存得更完整了。恰恰是在那里点燃并滋养了内战战火,那里对大革命反抗最激烈,时间最长久,以致于有人会说,法国人的处境越好就越觉得无法忍受。这种观点使人惊奇,但历史充满着类似的景象。”托克维尔:《旧制度与大革命》,第214—215页。

北洋时期中国社会虽远未达到马迪厄和托克维尔描述的法国革命前那种繁荣程度,但显然也不像一些学者在既有研究中描述的那么贫困,以致民不聊生。不过有一点是共同的,那就是对旧制度的改造已经点燃国人心中对未来的希望之火。余英时曾注意到近代国人不断趋向激进的现象,认为“基本上中国近百年来是以‘变’:变革、变动、革命作为基本价值的,并不是像西方般有一个基本系统(system)在那里”。③余英时:《中国近代思想史上的激进与保守》,见氏著:《钱穆与现代中国文化》,上海:远东出版社,1994年,第197页。这是十分敏锐深刻的观察认知。某种程度上,激进化乃是追求未来理想的极端表现。正是这种对未来的无限憧憬和希望,映衬并凸显了现实问题的严重性。于是,国人因对现实不满而改良,复因对改良结果不满而革命,又因对革命所获不满而发动二次、三次革命,最后发展到希望“举政治革命与社会革命毕其功于一役”,而有了20世纪20年代中后期号称“大革命”的国民革命。

然而,由于北洋时期经济与民生问题并未严重彰显,因而尽管国人受外来思潮影响已部分接受“社会革命”观念,政治问题仍然被摆放在最突出位置。整个北洋时期,南方开展的几乎所有“革命”,都只具有政治革命的性质,是民元以还南北政争的继续,所争只在政权而不在改变社会,与社会经济及民生状况的好坏不发生直接联系。这也正是北洋时期经济社会民生尚能维持而“革命”却不断发生的原因所在。

五、结 论

革命因性质不同原因各异,不能归功或诿过于单一因素的作用。20世纪20年代中期的国民革命,基本目标在改变统治者,属政治革命范畴,与经济社会民生较少直接联系。既有的北洋历史研究为证明国民革命的“合道性”,将北洋时期的经济社会民生描述得异常不堪,其间包含政经关系的惯性思维,盖欲证“大革命”之合道,只能凸显军阀统治下经济民生不顺遂的方面,似乎只有这样才符合“政治正确”原则,却于有意无意间违背了历史事实。

史实表明,民初及北洋初期,中国社会经济正发生巨大变化,开始了近代以来难得的上升性发展。欧战结束后,虽因市场变化及外国资本“卷土重来”,发展有所减缓,一些领域甚至陷入困境,但中国经济总体上并未出现太大问题。这一点,从本文提供的北洋时期工商经营状况、粮食产量、国民所得以及各地工资物价等数据,可清楚窥见。北洋时期的经济问题主要出在财政上。由于地方与中央关系紧张,地方不上缴或不足额上缴国税,国家财政问题突出。但财政主要牵扯政府军政开支及“吃皇粮”者的生计,影响面并不太大。普通工人、农民及其他下层民众,在工商及农业经济尚能维持、物价波动不大的情况下,自食其力,自生自灭,较少感受财政危机带来的影响。号称“大革命”的国民革命,需要通过深入“动员”,才能让少量“国民”参与,足以证明,因未能真正触及经济社会与民生,“国民革命”实难与“大革命”称号名实相副。

不过这并不意味着作为政治革命的国民革命不具有“合道性”。北洋时期中国政治最大的问题是权势重心失却,战乱频仍,军阀割据,国家四分五裂,而又惨遭东西列强侵略,国将不国。在这种情况下,当务之急就是结束割据战乱,实现国家统一。1922年,中共机关报《向导》发表宣言,指出“统一”与“和平”已成“现在最大多数中国人民”的希望。①《本报宣言》,《向导》第1期,1922年9月,汇刊本,第1页。次年1月发表的《孙文越飞联合宣言》亦强调“中国最要最急之问题,乃在民国的统一之成功,与完全国家的独立之获得”。②孙中山等:《孙文越飞联合宣言》(1923年1月26日),见《孙中山全集》第7卷,北京:中华书局,1985年,第52页。当是之时,“‘统一’名词,固无论何人提倡,均极正大”,③徐竹园:《答蜀东远筹并告川人(附杰夫书后)》,《蜀评》第10—11期合刊,1925年,第3页。因而无论何人,只要能推进国家统一,都会被认为“合道”而被接受,就连被称为“军阀”的北洋军人也不例外。④杨荫杭曾表示:“使段家将而果有统一全国之武力,段家将亦未可厚非。”杨荫杭著,杨绛整理:《老圃遗文辑》,武汉:长江文艺出版社,1993年,第17页。

第二次直奉战争结束后,由北洋军人推进实现国家统一的努力宣告失败,南方国民党人由此获得展开机会。为推进国民革命,国民党吸取历史教训,首先对自身进行改造,实现组织完善,致力于构建由党领导的军队,告别旧时与北方军阀没有实质性区别以至被时人混同于军阀的局面。⑤人所共知的“南北军阀皆一丘之貉”的时评,说明了时人对改组之前的国民党的认知。与此同时,国民党旗帜鲜明地提出“打倒军阀”“打倒帝国主义”的口号和推进国家统一的政治目标,大力宣传三民主义,成功为自己塑造了有“主义”的政治军事力量的形象,⑥孙中山在一次演说中强调:“南方有主义,北方无主义,南方为公,北方为私”,“以有主义与无主义战,以为公者与为私者战,胜败之数,奚待蓍龟?”他要求革命军人“实行三民主义,以成救国救民之仁”。孙中山:《在桂林对滇赣粤军的演说》(1921年12月10日),见《孙中山全集》第6卷,北京:中华书局,1985年,第21、29页。所推进的北伐也因此获得“以有道伐无道”的社会心理认知,国民革命的“合道性”由此彰显。⑦罗志田:《北伐前南北政治格局的演变(1924—1926)》,见氏著:《激变时代的文化与政治:从新文化运动到北伐》,北京:北京大学出版社,2006年,第248—261页。

然而,这一“合道性”明显是从推进国家统一这一政治立场获取,从经济与民生视角观察,被称为“大革命”的国民革命其实并不具备足以支撑其发生的经济基础和社会条件。因而革命结束,政权易手,社会状况依旧。质言之,国民革命只是一场政治革命,既然是政治革命,其“合道性”就应从政治方向上去寻找,不必将并不具有必然联系的政治革命与经济民生状况拉在一起,去做证明其“合道”的无用功。