历史风貌保护区的城市形态学应用研究

——以上海衡山路-复兴路历史风貌保护区徐汇部分为例

王瑾瑾 WANG Jinjin

同济大学建筑与城市规划学院

1 研究背景与目的

在近30年时间里,上海历史文化遗产的保护在广度和深度上不断加强,由关注单体建筑转向对整体性街区的保护。21世纪初,上海历史风貌保护制度的建立,实现了从单个历史建筑保护到历史街区“整体性保护”的转变,“空间”与“肌理”的保护与延续成为新的关注重点。在中心城区12片风貌保护区中,将衡山路-复兴路历史风貌保护区确定为保护规划编制的研究范围,并在此基础之上对风貌保护道路进行规划编制,但街坊内部地块的精细化保护规划管理仍未有深入。

本文试图运用西方城市形态学(Urban Morphology)中的风貌管理理论(Townscapes Management),从中观和微观层面以逐级递进的方式对衡山路-复兴路历史风貌保护区的现有城市空间类型进行总结,分析城市空间形态演化历程,梳理城市形态特性,为未来城市风貌精细化管理提供研究基础。

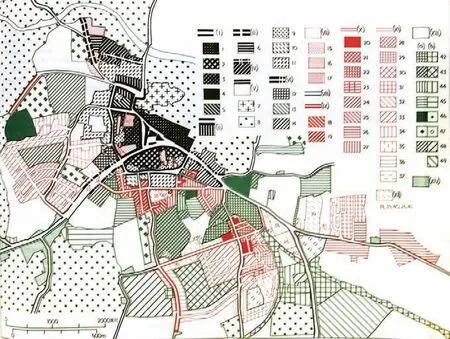

2 理论基础与框架:风貌管理理论

本文的理论建构集中在物质空间形态层面,引入了Conzen M R G的城市风貌管理理论。Conzen学派的风貌管理理论源于历史地理学中对城市人造物质环境(Built Environment)的形成历史和不同类型的研究,其重要著述《城镇平面格局分析:诺森伯兰郡安尼克案例研究》中,引入了平面规划单元1(Plan Units )的概念(图1),认为城市平面格局由不同层级的平面规划单元组成,平面规划单元的分类依据是初始功能(Original Function)和建成年代,不容易发生变化,因而城市风貌通常在一定时期内具有稳定性,风貌特色存在内在延续性。规划单元的这一稳定性和延续性特性,也成为城市风貌研究中的重要内容。

西方的城市形态学理论研究广泛运用于城市历史风貌保护区的规划和管理。如英国的保护实践注重城市整体区域的价值保护,在保护要素的界定中,区域“历史演变”“空间特征及相互关系”等都与城市形态学密切相关。

3 城市形态学理论应用分析

3.1 研究范围

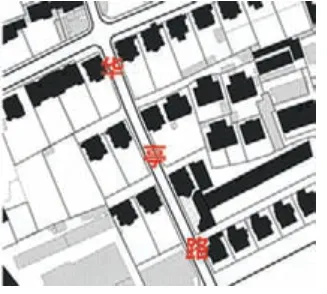

本文研究范围为上海市衡山路-复兴路历史风貌保护区的徐汇区部分,东起陕西南路,西至华山路、天平路,北抵华山路、巨鹿路,南至肇嘉浜路,区域内集中分布了多种类型的住宅建筑如花园住宅、新式里弄、旧式里弄、公寓建筑及大型公共建筑,集中反映了上海近代法租界高级居住区域的生活空间特征。区域内方格路网与放射性巴洛克式轴线道路的叠合,形成丰富的城市空间及景观。该区域的整体道路结构及典型城市空间特征在法租界时期已成熟,呈现低层、低密度的城市肌理,保存至今。此后未发生大的变化,直至20世纪90年代中心城区大拆大建,高层建筑大量建造,新旧城市空间形态反差巨大,传统风貌空间的连续性被打破。

3.2 规划单元划分

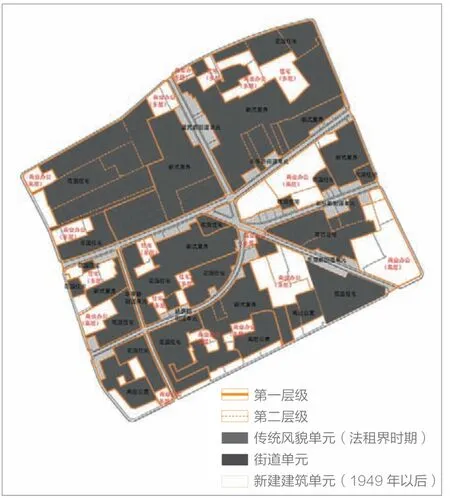

Conzen的城市风貌理论主要集中应用在中观层面的不同街区的地块群组。Moudon和Conzen M P (Conzen M R G之子)提出了划分现代模式城市规划的两个关键因素:不同外形和不同面积规模的街区群组、街区内各种地块的不同组合模式。同时结合Conzen对最初功能(土地利用模式)和建成年代这两个依据作为划分规划单元的基本原则,区域内的规划单元可分为六层:第一层级,按不同规划年代划分规划单元;第二层级,按最初使用功能的不同,对街区群组(Street–Block System)进一步划分;第三层级,不同外形和面积规模的街区分组(Block Patterns/Series);第四层级,不同的街区分组内不同类型的地块群组(Plot Patterns/Group);第五层级,不同类型地块群组中的单个街区;第六层级,单个地块。

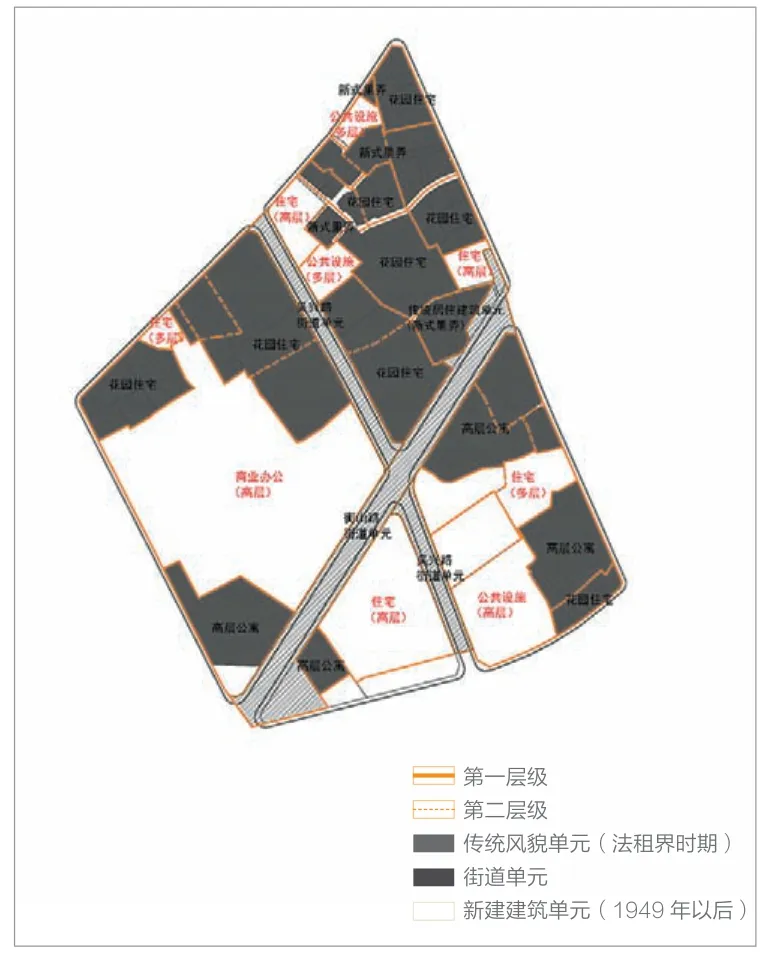

本研究范围形成于法新租界时期,初始功能为法租界西区高级住宅区,街坊大部分形状规则呈近方形,在第一、二、三层级属同一规划单元。因而本文的规划单元划分从第四层级开始,选取两片典型区域进行研究,包括以新式里弄、花园住宅为主的区域与以标志性高层公寓为主的区域。

第四层级中,街道与沿街地块的边界关系具有决定性作用,因而将街道单列为一种单元类型。沿街建筑立面为街道系统重要组成部分,因而将此类地块也划入“街道规划单元”,归为“扩展型”(Widening)街道单元。而那些未对街道空间产生直接影响的地块不划入街道规划单元,此类街道规划单元归为“分割型”(Breakthrough)街道单元。而以初始建造年代划分的传统风貌单元与新建建筑单元,在形态上也体现了各自独特的特征。具体到三个研究范围内,包括三种类型的规划单元:传统风貌规划单元(Traditional Plan Units)、街道规划单元(Thoroughfare Units)、新建建筑规划单元(New-Built Plan Units)。

3.3 典型区域A

1 安尼克城镇平面规划单元类型分布图

2 新式里弄与内部支弄垂直关系的沿街商铺建筑

3 大型独立花园住宅

4 连列式花园住宅里弄

5 规划单元划分及类型分析(典型区域A)

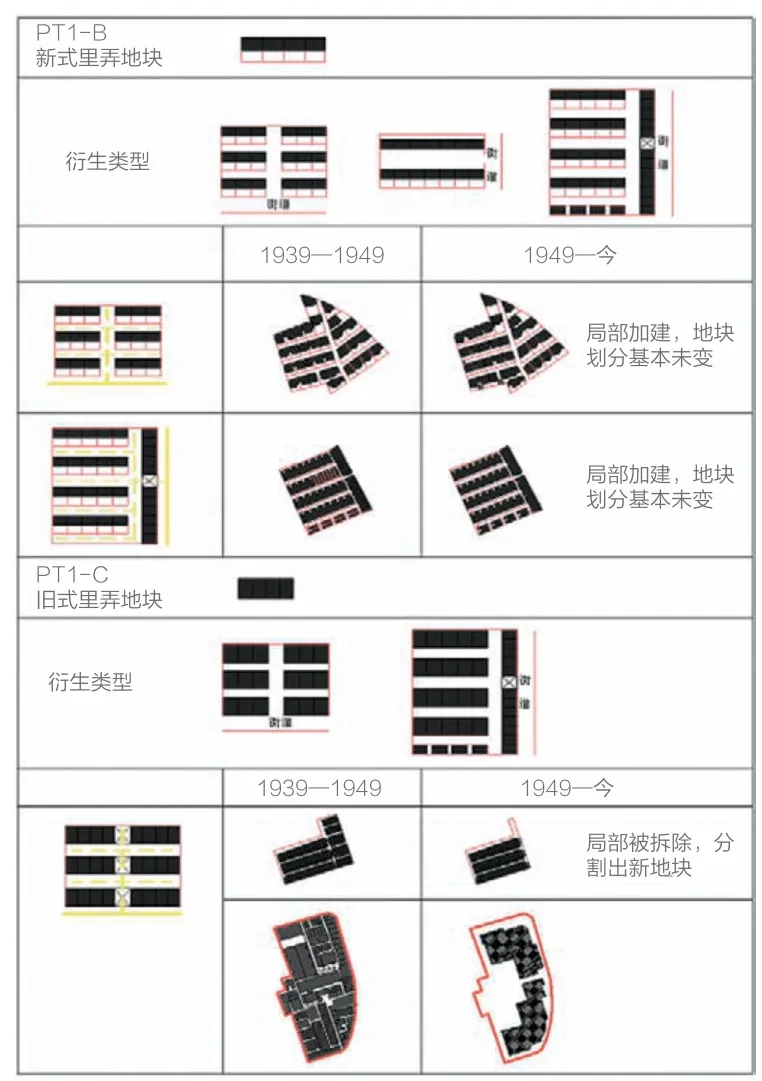

6 新式里弄及旧式里弄地块类型及演化

7 花园住宅地块类型及演化

典型区域A是以新式里弄、花园住宅为主,点缀零星高层公寓的一组规划单元(西以常熟路为界,东以襄阳北路为界,北至巨鹿路,南至淮海中路)。其中处于主导地位的有新式里弄与花园住宅风貌规划单元两种类型。

(1)新式里弄风貌规划单元

该研究范围内的新式里弄风貌规划单元有古柏小区2(富民路)、富民新邨(富民路)、长乐新邨3(长乐路)等,多为3层,开间面宽多在3.6~4.8m之间,里弄一般为行列式,包含主弄与支弄形成的鱼骨状公共空间体系,为了方便汽车通行,总弄宽度在6m左右,支弄宽度在3.5m以上(图2)。

(2)花园住宅风貌规划单元(独立与连列式)

花园住宅主要兴建于20世纪30—40年代,法租界自东向西建造了大量的花园住宅,如淮海中路、武康路、衡山路、高安路、东湖路等。因布局不同可分为大型独立式花园住宅及并列组合式花园里弄(图3,4)。

(3)规划单元演化及类型

该区域内花园住宅风貌单元占比最高,其次为新式里弄,有少量的高层公寓及旧式里弄风貌单元,大部分地块基本保持原初地块的空间布局(图5)。部分地块出现加建建筑,建筑密度提升较多,对整体空间肌理影响较大。如巨鹿路、常熟路路口的花园住宅片区,现为餐饮商业等服务型功能,该花园住宅片区地块群组被整合成单一地块,同时在地块内新建多层条形建筑,功能为住宅与商业办公。

新建建筑规划单元由法租界时期的菜园、农地及临时用停车场转化而来,地块合并划分。但新建地块的大小差异巨大,小型新建地块的来源比较单一,基本都为“填充”法租界时期在新式里弄和花园住宅之间的草地与菜园地块,尊重周边建筑空间肌理,新建功能为条形多层住宅或办公商业。大型新建地块则对传统城市肌理多有破坏,形成“拆除后新建”以及“地块合并”两种方式。如长乐路地块多个旧式里弄拆除后,根据新建的情况重新分割地块边界,原始地块边界被完全抹去,历史地块所携带的信息完全被破坏(图6,7)。

3.4 典型区域B

该区域以路口标志性高层公寓为主,附以部分花园住宅。处于主导地位的为高层公寓风貌单元,新建建筑单元也以高层为主,但新旧规划单元之间,不论在空间布局还是建筑形式上均未形成协调关系。典型的如富豪环球东亚酒店(建于1997年)、吴兴大楼住宅区(建于1993年),建造年代均在保护制度建立前,当时对整体风貌保护概念模糊,街区整体性空间价值尚未被重视。

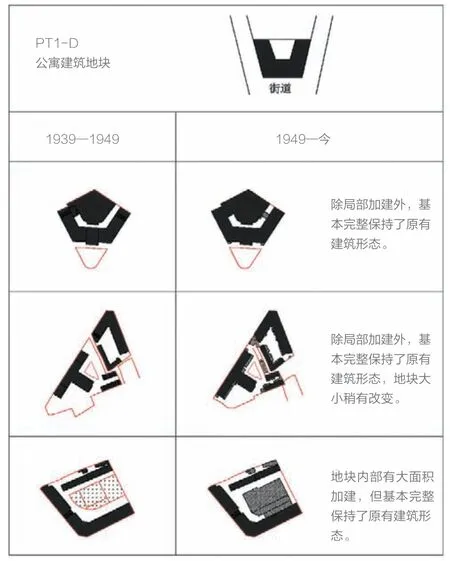

(1)公寓建筑风貌规划单元

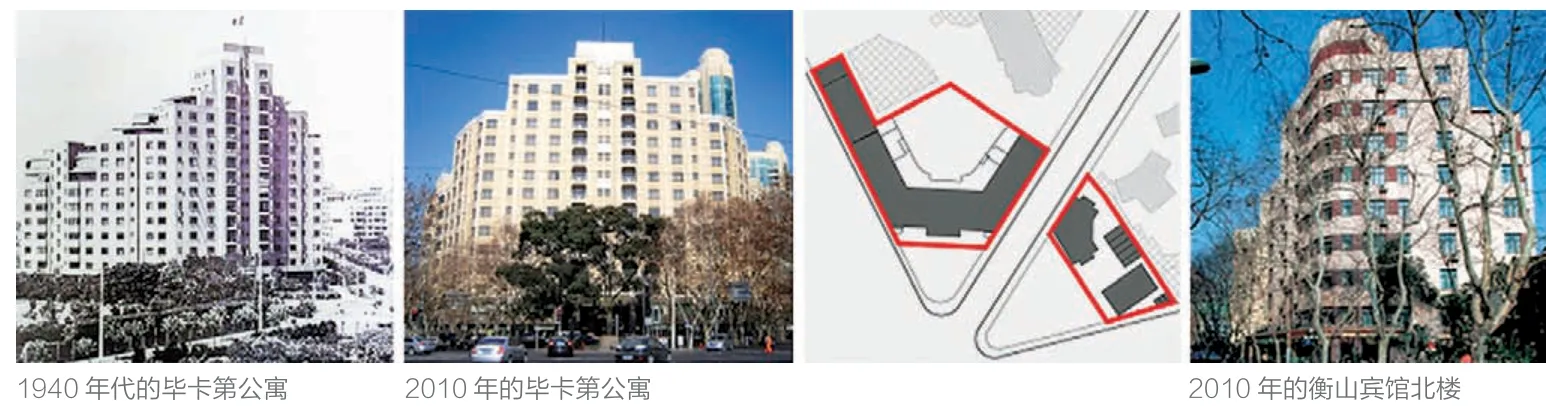

公寓建筑在法租界内全境均有分布,为上海近代特色建筑形式,以高层公寓为典型,位于重要的道路交叉口处或主要道路沿线,对城市风貌塑造具有积极贡献,形成重要的城市地标。如毕卡第公寓位于法租界重要的放射性轴线道路衡山路南端,高15层(中间高两边低),立面简洁有力,建筑立面在道路交叉口进行退让,形成三角形绿色开放空间,其余两侧贴合街区边界(图8)。

8 衡山宾馆与凯文公寓在衡山路两侧共同塑造的中心轴线“门户”作用

9 规划单元划分及类型分析(典型区域B)

(2)规划单元演化及类型

该区域内包括三种类型传统风貌单元:高层公寓风貌单元占比最高,保存情况良好;花园住宅单元内有加建情况,其余保护情况良好;新式里弄单元很少,保存情况良好。该区域为法租界时期发展较晚区域,至1940年仍有大量待开发地块。从1940年的《行号图录》中可看到,此时的吴兴路尚未全部贯通。此区域的街区框架虽已形成,但仅有道路交叉口等重要区域的地块得以细分和建设,街区内仍留有大片空地未充分开发建设。20世纪90年代后,这些地块得以大规模建设,新建建筑多为高层建筑,通常不考虑与街道的关系,建筑大幅退界道路红线,弱化了衡山宾馆与凯文公寓在衡山路两侧共同塑造的中心轴线“门户”作用(图9,10)。

4 城市形态学理论在中国应用的可行性

4.1 本文的城市形态学理论应用

基于Conzen理论,本文将研究范围划分为传统风貌规划单元、新建建筑规划单元、街道规划单元,针对此三类规划单元,具体建议有:1)连片的保护范围内继续划分次一级风貌协调范围,将“核心保护范围”(历史保护/保留建筑所在的规划单元)与“风貌协调范围”(与风貌单元相邻的新建建筑规划单元)区分开来;2)为“风貌保护道路”的选定提供建议,如吴兴路北段(衡山路-康平路),虽然两侧临街地块有部分新建建筑,但大部分路段均为花园住宅围墙为主的风貌单元,应考虑将其划入“风貌保护道路”的范畴,归入二类风貌保护道路。

4.2 “分类”保护与控制

前文分析可见,一个有序等级的规划单元体系可为未来修建性详细规划及城市设计层面的“分类”控制与引导提供详实的研究基础。

10 高层公寓建筑地块类型及演化

针对传统风貌规划单元,建议传统肌理保存良好的区域严控建筑密度。加建情况较为严重的风貌单元,采取空间肌理疏解策略,适当剔除违章搭建等小型建筑。针对街道规划单元,扩展型街道单元的两侧商业办公对人行空间产生积极影响,可将此类地块纳入其中;分隔型街道单元两侧以围墙等空间分割要素为主,街道环境幽静,可仅关注与街道关联界面(建筑/围墙)。对街道单元的类型划分,在未来可明确该道路公共生活的活跃程度,对沿街公共商业设施布局提供指导。

针对新建建筑规划单元,结合现有类型分析,可分为多层条形建筑、单个高层建筑、高层点状建筑群组、混杂形式多层建筑等类型(图11)。分类引导的建议包括:高层建筑规划单元在远期应尽量消解体量,将不协调度降到最小;与传统风貌协调度一般的多层建筑,在近中期采取逐步改造方式,控制建筑形态。此外,新建建筑规划单元应以距离风貌规划单元远近为控制基准,紧邻风貌单元的严控建筑高度与形态,而远离风貌单元的区域则可适度放宽限制。对于风貌保护区内的可建设地块,应采取“谨慎渐进式”方式,在确定规划单元范围与类型、周边地块肌理特征的基础上,制定城市设计导则,有效控制管理建筑设计与建造的整个过程。

5 结语

中国城市经历40余年高速发展,城市建设进入高质量发展期。历史风貌保护与城市更新日益成为城市重要议题。城市形态学理论作为一种较为严谨的方法论框架,关注城市空间“演化”的过程和整体性,对未来的历史风貌保护区规划编制可提供以下支撑:1)城市形态学对形态肌理与建筑风貌特征的提炼,可为风貌保护区整体空间形态控制提供评价标准、确立核心内容;2)关注“演化”,为风貌保护区制定弹性保护措施提供管理依据,平衡保护与活化利用关系,对“风貌协调区“的城市更新以及“核心保护范围”内建筑的功能更新,均具有积极意义。

11 新建建筑地块类型分析

注释

1 规划单元(Plan Unit)是城镇平面格局中的一部分,呈现出与邻近单元显著不同的街道、地块和建筑组合体,与其所在环境相异。赋予了形态统一和/或同质性。规划单元实际上为形态基因单元,性格特征各异,由此形成了一种形态基因类型,其中由(一些)简单的要素组合体代表了子类型(Sub-type),它们的集成形成类型更复杂的单元。

2 古柏小区位于富民路197 弄,原名“古拔公寓”,为1931 年四行储蓄会为本银行员工所造公寓,小区内基本为三层联排新式里弄住宅。

3 长乐新邨位于长乐路764 弄1-29 号,1925—1929 年建造,安利洋行设计,为行列式布局的砖木结构形式里弄住宅,共129个单元,华懋地产有限公司承建。

图片来源

图1 来源于文献[5];图8 来源于网络;其余图片均由作者自绘或自摄。

——上海里弄居住功能更新方式探索