心灵的风景

张晓凌

任何对中国当代绘画有兴趣的人,都不免感受到,在这个领域,新趋势正在以不可遏止的方式呈现出来——在风格、语言与材料上,探索性、实验性已远超那些陈规陋习,由此呈现出近乎于放纵的多元性;同时,虽然在许多情况下,绘画仍委身于政治、国家、民族这些超级概念,但它越来越趋于个人化,却也是不争的事实。回归个体的思考与想象,从那里重获语言的生机,已成为当代绘画的主要取向。“绘画终结论”之扰,于中国当代绘画领域,只是云淡风轻,以至于这个看似权威的命题差不多沦为了笑柄。在当代绘画新趋势中,水彩画的崛起算得上现象级的景观——无论从水彩画试图全景式地再现社会生活的欲望看,还是从水彩画以跨界方式而表达出的美学雄心来估价,都会得出这样的结论。这种感受,在阅读了赵云龙的系列作品后,愈发强烈。如果在水彩画崛起的景观中寻找一个阐释支点的话,我以为,赵云龙和他的作品是极为适宜的。理由在于,赵云龙不仅以其创作历程见证了水彩画的崛起,而且,他的新理念、新风格,也准确地诠释了水彩画在当代精神生活中的意义。

赵云龙的水彩画创作有一个堂皇的开端。1998年,他即凭借《初春的阳光》获得全国第四届水彩水粉画展金奖。与此同时,让他声誉鹊起的作品还有《秋韵》(1998)、《暮归时斜阳正浓》(1999)、《高原秋日》(2000)等。赵云龙早期的创作,既有浓厚的乡土现实主义意味,又小心翼翼地遵循着再现性的美学原则。换句话讲,他对题材本身的迷恋及再现性追求,远大于个人的感受与表现。在创作中,赵云龙矿工般地发掘着题材中的社会性、乡土性、民族性及人性,并力图在主题层面上将其呈现出来。今天重读这些作品,犹如在乡村、高原、自然和风俗景观中徘徊不已,似能嗅闻到乡间的泥土气息,体味到朴素的人性,聆听到大自然季节转换的节奏。当然,我们也要注意到赵云龙这一时期在再现性美学上的建树:精微的造型、深邃的空间以及丰富的光色效果。单以视觉效果而论,赵云龙几乎把水彩推向了可以与油画相媲美的程度。

然而,正是在这里,在既有的艺术成就之上,赵云龙意识到了危机所在,而且危机是多重的:一方面,如果再现性所确立的信条是金科玉律的话,那么,绘画本身的价值又在哪里?如果题材的意义居于至尊地位的话,那么,艺术家的个体生命价值及灵性又将如何自处?另一方面,以水彩画材料与技术所塑造的油画效果,是否暗含了一种难以言说的自卑——一种来自于小画种的自卑?反思是重估既有成就的开始,也是建立新艺术理念的起点。赵云龙比任何水彩画同道都更清楚地认识到,将水彩画从日复一日的再现性臃肿中解放出来,减弱、切断繁琐的再现,使水彩画在个体的创造性想象中,在至为表现的层面上,确立语言的法则,才是水彩画美学理想建构的正确途径。舍此,别无他法。如果读懂了赵云龙的这一理念,不难发现,它实际上内含了两个神圣的目标:塑造以自我为核心的水彩画表现性语言体系;同时,重新确立水彩画艺术的独立地位。可以确认的是,从2010年左右开始,赵云龙就一直致力于这一理念的推动与实践。

虽然赵云龙的反思与建构具有革命性色彩,但我以为,无论从哪个角度看,他都不是一个反叛者,他的转向并非陡然而至,而是经历了一个漫长而痛苦的思考过程,也经历了创作实践的反复与坎坷。在赵云龙的水彩画创作逻辑中,如果说反思是创新的起点,而重估、扬弃既有的视觉成果是其前提的话,那么,成长、建构才是这个逻辑的主轴——它既瓦解了旧有艺术形式与理念的基础,又以冒险与实验精神开辟出艺术的新路径。在我看来,所有这一切,都可作为赵云龙绘画天才的显著标志。

今日作为独立画种的水彩画,文艺复兴时期却是和动物学、植物学等学科交叉而存在的一种亚艺术形态。其后,从德国画家丢勒、佛兰德斯画家凡·戴克,到19世纪美国鸟类学家、画家奥杜邦,水彩画在他们手中,一直担任着自然科学插画的卑微角色。直至今日,许多自然科学家和文化机构,仍以水彩画的方式来绘制各类生物形态、地图乃至旅游指南。水彩画传入中国,并被知识分子艺术家掌握后,命运陡然而变,开始了由小画种至大画种,由亚艺术向纯艺术,由边缘到中心的历史性位移。近年来,水彩画材料、技法舍轻就重的跨界融合,力图在主题性、写实性、再现性方面与油画一较高低的取向,已成为流行性的样式。赵云龙早期的作品,似可作为这种趋势的注脚。

围绕这种趋势的争论,在一向安静的水彩画界称得上一次思想的激辩。“保种论”者如吴冠中、黄铁山、常又明等以为,“水彩,其特点就在‘水’和‘彩’”1;“(水彩和油画)各有自己的特点,各有自己的音色,不能互相取代”;2

“跨界融合”论者对此不以为然,他们观点很明确:“以开放的心态融入到‘大美术’之中,不以画种、媒材为限”3;值得注意的是,水彩画由轻入重的傍油画态势,曾引起批评界的讥讽与揶揄:“欧洲油画史上,任何一个时代的画法风格,几乎都可以在当代中国水彩画中找到翻版”4。

赵云龙并未参加这类论争,但他却看到了这样荒谬的前景:水彩画跨界依傍、摹习油画的终极之处,便是它自己消亡的地带。因而,虽然赵云龙的创作转向和这场争论并无干系,他却在有意无意间为这场论争提供了自己的答案:由重返轻,由画室内的主题性创作转向现场写生,由单一的再现走向自我心性的表现。以此为始,趙云龙开始了双重逆行:既与水彩画跨界融合的流行风格逆向而行,又与自己既有的艺术观及技术体系逆向而行。吊诡的是,正是与“时代”的逆行,赵云龙才被时代赋予了水彩画捍卫者的角色。

当赵云龙在天地万物间支起自己的画架时,一切随之改变。“喜欢写生现场感”本性的复活,让赵云龙更加笃信:“写生是我的一种生活方式”。所谓现场感,对赵云龙而言,不仅指他善于从万物中感受、捕捉形态、结构、光色变幻等视觉资源的天分,还指他在综合性心理感受中,将物象、结构、空间重构为心灵意象的能力。2010年后,以现场感悟为起点,在意象层面上塑造超视觉的形象与空间,日益成为赵云龙现场创作的态势与旨归。2018年所创作的《德国纪行》系列作品,可以准确地描绘上述变化。在这个系列中,早期刻画精微的轮廓线、严谨的形态及深邃的空间,为自由的、松动的,甚至慵懒的结构所取代。且看其中的一幅《德国纪行2》。这件作品犹如昼夜交替时光的赞美诗:远处的拱桥、半明半暗的夜空、昏暗的街灯,与近景的酒吧、欢聚的人群,在水色互渗的渲染中,形成傍晚层次含混、几近朦胧的空间。灰蓝、紫色、桔黄,以及光闪耀着褐色光斑的黑色,交混、重叠为中性调子,其舒缓的节奏,让黄昏的诗意从中自然流淌而出。那些人们所熟知的深度空间及写实造型,早已让位于色彩、光感在空气中不断颤动的感觉了。

赵云龙创作上的根本性变化,可用评论印象主义的那句名言来描述:“他们的主题是对世界的自发的视觉体验,而不是世界本身”5。作为视觉体验和心理感悟的产物,意象性结构既为色彩、线条、光感的表演提供了一个基盘,也为水彩画媒介本性的释放与发挥,提供了自由驰骋的领地。水彩画创作摆脱了写实性的羁绊后,其材质所具有的自发性、透明性、流动与易变,以及莫测的偶发性,成功地召唤回了水彩画所独有的“灵韵”。

结构的超视觉性,水彩画媒介特质的充分释放,加上描绘的自由性,为赵云龙体味、捕捉、呈现大自然的光色变幻提供了一切可能。在所有的大自然景观中,惟恍惟忽、空明而迷蒙的光色变幻,才是赵云龙最为痴迷的地方。在赵云龙的视野中,无论是日光映照下天水一色的调性之美,还是自由地游荡于建筑、林木上的绰绰灵光;无论是光影流动所带来的微茫飘渺,还是踯躅于大地余晖所赋予的烟霞明灭,均若有若无地暗示着太虚的寥廓與宇宙之谜;而且,其转瞬即逝的踪迹,又无不隐喻着生命存在的特性。除此之外,光色的变幻,也是对水彩媒介解放的承诺——只有光色变幻的万物景象,才能成为水彩的透明、流动与易变特性的纵横之地。因而,光色变幻才是赵云龙水彩画艺术的真正主体。在他所有的作品中,自然万物的图景始终笼罩在迷迷幻幻的光色之中。

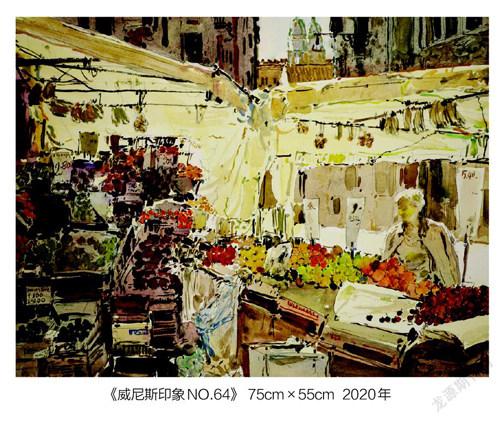

在《威尼斯印象》、《伊犁民居》(2010年)等系列作品中,赵云龙似乎乐意回答这样的问题:如何以简单的工具自由地谱写出光与色的咏叹调。威尼斯是一个有光色记忆,并可以凭借这种记忆而不断生产各种形态光色的城市。在这里被激活的灵感,让赵云龙笔下的光色图景,一上来就具有高度的自发性,整个创作仿佛是在半醉半醒中完成的:金黄、紫灰、宝石蓝、粉绿、深褐似已放弃各自的固有色,在互渗中形成了光的节奏——光线沿着色彩渗化的轨迹和水渍的边缘,反复不停地颤动着,游移在圣马可广场、回廊、拱桥、游船,以及斑斑点点的人物之上。在天光漫射下,建筑、游船与水面反光及折射相互摩荡,所形成的恍惚迷离,尤为动人心魄。在赵云龙的笔下,威尼斯的景物已超凡脱俗,成为光与色的节日,也成为画家性灵安顿的空间。《伊犁民居》也堪称光与色的传奇之作。阳光充沛的伊犁,维族民居对光的敏感,让赵云龙有理由进行一场光色变幻的实验。在这个系列中,赵云龙以罕见的清淡调子与跳跃的笔法来处理他的感受,试图建立一种不同于其他系列作品的美学原则。在创作过程中,赵云龙几乎是以追踪光色变幻速度的方式,匆匆地记录、描述并呈现了光与色的谱系:日光在民居外墙、廊柱上的强烈直射,陡然唤醒了画面;随之,绿荫下的点点光斑,在不断地游移中形成了“影”的窃窃私语;而后,斜射光线赋予回廊的漫反射光,以柔和的节奏,缓缓刻划出回廊、门、窗的性格。在画家的笔下,光色的运动一经开始,便不可止息。暖色系与中性色系,阳光的乳黄色、淡粉与民居上的湖蓝、翠绿、黄褐色,依靠相互透明的叠加与互渗,以及与留白的呼应,让民居空间转瞬即成为光色不同节奏、不同谱系、不同表相的汇聚场所。光与色的赐予,让这里扫尽俗欲,升华为鲜活、宁静,充满活泼生意的至境——它们是那样的单纯,那样的柔媚,一如夏风淡宕,意味悠然无限。

上述几个系列作品传达出的明确信息是:赵云龙已冲出再现性狂热的重围,开启了在光色美学层面上建构水彩画语言体系的新方位。可以肯定地说,这才是赵云龙水彩画最为本质的诉求,而由此产生的压力与焦虑,让赵云龙的水彩画语言始终处于变动不居的状态。这一点,极为充分地表现在《五月丁香》的创作上。从2018年至2019年,赵云龙一直驻留在“丁香”题材的领域中,还没哪一个画家像赵云龙那样,为一个题材而倾注了如此之多的心力,以至于“丁香”题材的作品已绵延为一个庞大的系列。这的确是一个令人费解的现象。如果考虑到艺术史上同类的现象并不罕见——比如梵高之于向日葵,莫奈之于睡莲等——且经验具有启示性价值,那么,解释这一现象就容易得多。一般而言,如果一位画家对某一特定题材发生兴趣,并以此持之以恒地创作的话,那么,至少有两点是可以肯定的,首先,在这一题材的形态上,画家看到了语言推进与翻新的可能性;其次,这一题材启示、激活了画家的思考,让他意识到,此类题材有可能作为某种观念的符号,而非仅仅具有单纯的美学价值。

在我的阅读中,《五月丁香》意图是澄明而确切的:这是一场悄然而至的水彩语言实验:类似于传统水墨的“线”,作为主角而正式登场,以密集的、交叠的笔意,与大面积的涂绘相结合,形成了线面相宜、亦中亦西的造型方式;既有的饱和色调,减弱了调性与色度,在大片墨色的渗化与簇拥下,仿佛由内至外发散出鲜嫩而洁净的灵莹之美;至于构图与空间,则不再寄希望于透视,而是依靠物象位置经营所形成的前后层次,漫长的系列作品,大都构图饱满,各种物象之间形成了一个完整的构造,它们彼此粘带,抽取掉任何一个部分都会损毁整个构图;作为光色变幻的新形态,逆光笼罩甚至支配了所有的元素,它时而在玻璃器皿、花丛上置空作虚,时而在桌面、瓷器上化虚为实,但实不至迫塞,虚不致荒幻,虚实之间,其妙处光影晃漾,透彻玲珑,不可湊泊,犹镜中之像,味之者无极。就光色的变幻而言,在《五月丁香》中,其性质已发生了根本性的蜕变:“逆光”不再是纯物理性的,它在与传统水墨的意念性光感的相互妥协中,已转换为具有超越性品质的光色体系。在这里,显而易见的是,语言的创新并非一味地停留在形式层面,它还内蕴着这样的理念:以新的语言结构梳理、重释人与自然、艺术与自然的关系——观者在画面上所得,不仅是视觉上的愉悦,还有如何认知自然意象价值的新理念。

不仅如此,如果我们用心体味赵云龙对丁香花造型及画面光影处理的效果的话,那么,还会感受到他对万物生命意识的关切与思考。丁香本为普通植物,赵云龙却以放大其组织结构如茎、叶面上的脉络的方式,以花团锦簇般的描绘,将其推向生命象征的高度。摇曳在丁香花簇、叶面及茎脉上的生命灵性,似乎默守着一条似有似无的时间线索,依次地生发出来,恣意地扩张到画面之外。尤其当丁香花置于那些静止的生命——逆光的少女石膏像、幽暗中的瓷器——之中时,更能让人感受到隐藏在丁香花中那高傲的生命意识。我的感受是,阅读《五月丁香》犹如聆听波德莱尔的诗句:

是它使拄拐者重新变得年轻,

像少女们一样欢乐而又温情,

它还能命令谷物生长和成熟,

在永远想开花的不朽的心里!6

回顾起来,从早期的乡土现实主义,到水彩画本体语言的重建,再到近期的综合性新体格的实验,赵云龙每一阶段的探索,都在紧紧拥抱时代中而成为时代的见证者。从这个意义上讲,其水彩画创作历程,可被视为中国当代水彩画发展史的缩影。我们得承认,赵云龙的水彩画创作,不仅仅在于它为艺术史提供了新风格,更在于它為中国当代绘画带来了这样的启示:历经了摹写、移植、挪用、抄袭、反思和自我批判后,只有以自我为核心的原创性,才是当代绘画的拯救者,也是绘画在当代社会中拥有一个位置的前提。事实上,从创作的开端,赵云龙的作品就拥有了原创性那种神秘而又迷人的品质。以自我的想象力、灵感和判断力,来处理一切来自于自然、人生的素材,成为他创立不同阶段新形式、新风格的基石。尤其近年来,他总是能自由地在视觉、心理两个层面上,以高超的综合能力,驾轻就熟地构建出包括结构、光色、线条、造型以及构图在内的新形式。在我看来,赵云龙的水彩画保留了那些当代绘画所必备却又丢失已久的品质:自我、心性、想象力、原创性以及对自然、人生的敏感。因而,我有理由这样认为,赵云龙的作品令人信服地提升了水彩画的价值与地位,并以创新性美学原则让其回归艺术史脉络。

虽然赵云龙对水彩画的形式、技巧保持着持久的热情,甚至达到了痴迷的程度,但他并不是单纯的形式主义者,恰恰相反,他所有的语言探索,都小心翼翼地避开了形式主义的套路,始终奔突于实验的途中。如前所论,赵云龙的现场写生与创作,从一开始就具有超视觉的性质,作品呈现的是关于世界、自然的视觉体验与心灵感悟,而非世界、自然本身。这一艺术观,决定了写生的现场就是画家感悟天地万物的“道场”——这意味着,以心理意象为核心而构建起来的作品,不再是视觉层面的“风景”,而是具有高度精神色彩的“心灵的风景”。只有在这个层面上,画家才能自由地与天地万物对话与交流,在互渗中融为一体。赵云龙所描绘的夕阳余晖下即将沉入夜色的都市街头,所痴迷的光色汇聚的高原民居,所钟情的迷幻幽渺的古镇,还有在一个庞大系列中反复出现,洋溢在流光中的丁香花的细腻灵魂,无不交替地隐喻着他关于自然、生命的思考,也由此赋予作品一种难以确定而又的确存在的观念性色彩。我以为,理解了这一切,才能弄清赵云龙作品在当代精神生活中的位置。

对绘画而言,眼下并不是一个好的时代。虽然“绘画终结论”在绘画界遭到了无情的嘲弄,但它依然在批评家们的聒噪下,阴魂不散,加上逐日逼近的科技至上主义,当代绘画的境况可谓日益逼仄。当许多画家抱怨于此时,赵云龙却以为,真正对绘画构成威胁的并非外力,而是内生的腐朽与衰败。如果绘画以原创性为内生的动力,那么,它就会被时代紧紧地抓住,而不是低三下四地去抓住时代——这或许是赵云龙及作品所馈赠给当代绘画的至理箴言。

注释:

1见袁振藻.中国水彩画史[M],上海画报出版社,2000:71.

2常又明.水彩画的起源及其在英国的发展[J].世界美术,1981(2):65-73.

3陈坚.对当代中国水彩画艺术问题的思考.美术,2010(6):96-98.

4赵权利.水彩画不应如此沉重[J],美术,2010(6):102-103.

5安妮·迪斯特尔,米歇尔·霍格,查尔斯·墨菲特策划,纽约大都会博物馆“印象派百年”展览的前言,1974年12月—1975年2月,纽约。

6波德莱尔,郭宏安译.恶之花——太阳[M].广西师范大学出版社,2002.