慢性心衰患者的相关参数实施心脏超声诊断的临床价值分析

张平发

(黄梅县骨科医院,湖北 黄冈 435500)

慢性心衰是心脏在心肌梗死、心肌病变或血流动力学指标长期异常作用下所引发心肌功能损伤及心室结构变化综合性病症,患者在发病后可在心室泵血及充盈功能降低影响下,出现各类临床症状,且可在病情进展期间加重其病危风险,故早期诊断、早期治疗便是有效延缓慢性心衰患者病情进展的主要措施。目前,慢性心衰早期诊断措施较为多样,以心脏超声诊断较为常用,但在此类诊断中则存在一定相关参数,影响诊断结果真实性[1]。因此,为分析慢性心衰患者的相关参数实施心脏超声诊断的临床价值,特设本次研究,现将研究结果详述如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取2016年5月~2019年5月期间于本院接受健康体检者及慢性心衰患者各60例,共120例,设为研究对象,开展回顾性诊断研究。

健康体检组,男32例,女28例,年龄区间45~82岁,平均年龄(63.54±3.15)岁;慢性心衰组,男31例,女29例,年龄区间47~80岁,平均年龄(63.56±3.21)岁,经临床诊断评估后,确诊慢性心衰Ⅰ级患者11例、Ⅱ级患者24例、Ⅲ级患19例者、Ⅳ级患者6例。两组人员年龄、性别占比等基线资料组间对比结果无统计学差异,P>0.05,研究结果具有可比性。

纳入标准:两组人员均在知情基础上,同意医院收集其心脏超声诊断资料作为研究材料。排除标准:排除合并其他类型心脏疾病者。

1.2 方法

1.2.1 诊断方法

两组人员入院后均接受心脏超声诊断,初次诊断后依据慢性心衰患者病情进展实施治疗,于治疗3月后接受二次心脏超声诊断。

取飞利浦公司生产彩色多普勒超声诊断仪(型号:IE33)开展诊断,指导患者取平卧位接受检查,涂抹耦合剂后,将超声探头置于受检人员心尖搏动处,实施标准胸骨旁长轴切面扫查,并对其LAD、LVEDD及 LEVF等指标进行探查记录,各指标取探查3次后平均数值。超声探头参数为2~4MHz[2]。

1.2.2 治疗方法

药物治疗:依据患者慢性心衰进展诊断情况予以患者利尿剂、β受体阻断剂、血管紧张素转化酶抑制剂或(和)AngⅡ选择性阻断药物联合治疗,延缓心衰进展,改善预后,必要时可联合地高辛类强心药物实施治疗。

常规干预:即在药物治疗同时,指导其低盐、低脂饮食,限制液体摄入,保障作息正常,按时复诊。

1.3 观察指标

对比两组人员超声诊断数据差异及慢性心衰患者治疗前后数据变化。

1.4 统计学方法

超声诊断数据组间差异取SPSS 23.0统计学软件处理,组间对比结果差异显著,P<0.05时,有统计学意义。

2 结 果

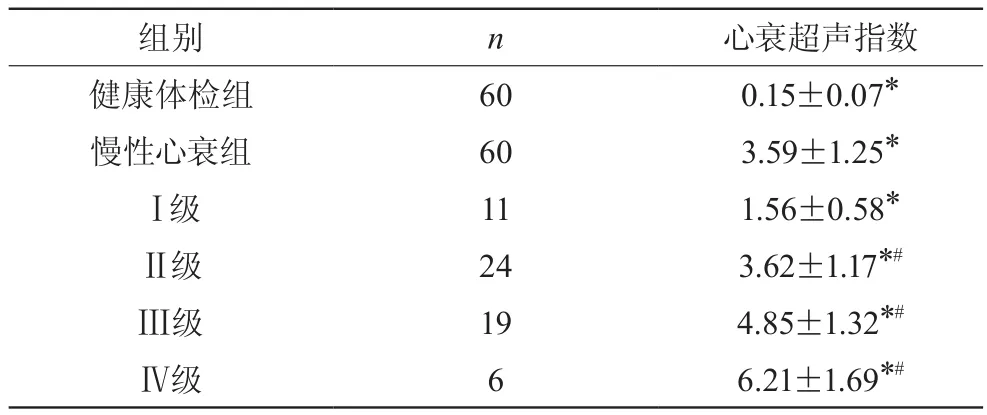

2.1 心衰超声指数对比

经诊断后可知相较健康者,慢性心衰患者心衰超声指数明显较高吗,且随着患者慢性心衰分级的增加呈逐渐上升趋势,P<0.05。见表1。

表1 心衰超声指数对比(±s)

表1 心衰超声指数对比(±s)

注:*表示相较健康体检组差异显著,P<0.05;#表示相较慢性心衰I级患者差异显著,P<0.05。

组别 n 心衰超声指数健康体检组 60 0.15±0.07*慢性心衰组 60 3.59±1.25*Ⅰ级 11 1.56±0.58*Ⅱ级 24 3.62±1.17*#Ⅲ级 19 4.85±1.32*#Ⅳ级 6 6.21±1.69*#

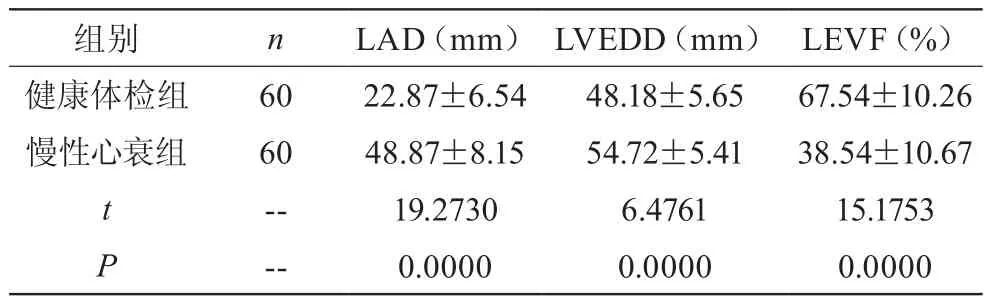

2.2 左心室功能指标对比

相较健康者,慢性心衰患者左心房内径、左心室舒张末期内径指标数据均明显较高,左心室射血分数相对较低,P<0.05。见表2。

表2 左心室功能指标对比(±s)

表2 左心室功能指标对比(±s)

组别 n LAD(mm) LVEDD(mm) LEVF(%)健康体检组 60 22.87±6.54 48.18±5.65 67.54±10.26慢性心衰组 60 48.87±8.15 54.72±5.41 38.54±10.67 t -- 19.2730 6.4761 15.1753 P-- 0.0000 0.0000 0.0000

3 讨 论

研究结果表明:经诊断后可知相较健康者,慢性心衰患者心衰超声指数明显较高吗,且随着患者慢性心衰分级的增加呈逐渐上升趋势,P<0.05;且相较健康者,慢性心衰患者心衰超声指数、左心房内径、左心室舒张末期内径指标数据均明显较高,左心室射血分数相对较低,P<0.05;经治疗后,慢性心衰患者心衰指数、左心房内径、左心室舒张末期内径较治疗前均有不同幅度缩减,且左心室射血分数提升显著,P<0.05。分析原因:慢性心衰患者受自身心肌功能损伤、心室结构变化等病理体征影响,其心脏收缩及泵血功能均存在不同程度下降情况,故其在心脏超声诊断中可发现左心房内径及心室收缩内径及射血指数异常,且心衰等级越高其数值与健康者偏差越明显[3-4]。

综上所述,在心脏超声诊断中,可将受检人员左心房内径、左心室舒张末期内径及左心室射血分数指标数据作为慢性心衰初步预测指标,其后则需进一步对其心衰超声指数进行诊断评估,实现对其病情的早期诊断。