“现在”的绽出:西方哲学视角下遗产保护时间观念的兼容性思考

张 杨

(华中科技大学 建筑与城市规划学院,湖北 武汉 430074)

文化遗产根植于历史时空中稳定的社会结构与文化背景,是特定时期人类活动的部分遗留,因此,我们需要立足于可持续的时间观念中进行遗产价值的统筹解读[1]。时间观问题也是遗产保护价值观的基础①——什么时期的文化值得被保护?是否有明确的时间界限?如何去评判文化遗产所附属的时间价值?需要明确的是,过去、现在与未来处于流动之中,当代的文化遗产也可能在特定时期进入保护行列,因此,遗产保护观念的转变是遗产保护方式转变的前提。

一、哲学研究与遗产保护的路径演绎与映射机制

1.“介入→受制→脱离→主动”:哲学研究与遗产保护的同型发展路径

(1)哲学时间观念的演变。古希腊时期对于计年和历法的怠慢形成一种历史淡薄的时间思想—— 《伯罗奔尼撒战争史》 中修昔底德对已逝之事进行深思的徒劳无用之说、巴门尼德对生灭与变化的决绝否定、爱利亚学派将时间从本质世界的放逐等导致时间陆续降格,形成古希腊时间观中对永恒的执着与流变的抗拒,其后亚里士多德的物理思想赋予时间数理属性,时间在经历了混沌后开始有了过去、现在和未来的可分形态[2]。

中世纪时期普罗提诺与奥古斯丁等教父哲学家进行了时间之流②的内在演绎,循环时间开始没落,直至文艺复兴、启蒙运动期间,线性时间观一直被奉为宣讲布告的圭臬,然而,人类特有的时间感知能力因与神权形态无涉并不被承认,直到近代笛卡尔在《哲学原理》中将空间性问题与时间性问题分别归属于物质世界、精神世界,康德在“不可见的时间”中对意识的二元属性进一步探讨,并在黑格尔时形成主客体二分的“绝对精神”“自上而下”的时间意识最终分蘖出“自下而上”的并蒂形态。随后“自下而上”的时间意识在现代哲学中进一步强化:胡塞尔认为“持留记忆”是对原初印象的衍化与重塑,解构了布伦塔诺将“记忆”与“想象”划等的思维方式;海德格尔的存在主义指出“源始的时间曾在将来而最先唤醒当前,源始而本真的时间性的首要现象是将来。由亚里士多德经奥古斯丁到康德,这是一个时间内化的过程,成就了物理之流外在的思想意识生长[3],并在胡塞尔和海德格尔眼下促使时间更自如地流动。

(2)遗产保护观念的演变。中国遗产保护思想理论初步建设于20世纪20年代左右③,考古学在对传统史学进行批判的同时与金石学结合,形成“以物证史”的研究方式,在文献考察之余楔入实地调查、测绘考证等西方研究手法,建构成为遗产保护领域的内、外部双重范式[4],遗产保护的内生形态在冲击后开放并与外部形态交汇、合流,在此期间无论是政府组织还是民间自发的文物修复与理论研究都表现出百家争鸣的自由形态。

自建国后,中央政府拥揽遗产保护的全部权责,保护体系由自由形态转向操控形态,上层意识主导遗产格局。以南京明城墙为例,1949年前墙体破坏较为严重,对城墙的维护仅出于军防需要,1953年政府结合护城河修建滨河林带并进行初步修复,1954年为避免城墙因暴雨侵蚀而坍塌,动员市民开始拆除城墙、1956-1959年拆除大段城砖用于城市建设,1966-1976年文革时期对明城墙的保护全面崩溃,城墙顶部、周边搭建众多防空建筑,城墙墙基接连受损[5],文化遗产保护让位于基本建设和政治运动。

自改革开放以降,随着权利的不断下放,市场进入遗产领域的机制逐渐成熟,在政府主导下,大量资本参与文化遗产的保护与发展[6],与此同时产生了一些问题:政府部门以理性与经验主义为核的保护机制在面对量大面广的遗产内容时多有掣肘,衍生出于情不符、方枘圆凿的保护措施,如为满足申报国家历史文化名城要在“保护范围内有2个以上历史文化街区”“历史文化街区内文物古迹和历史建筑的用地面积宜达到保护区内建筑总用地的60%以上”等强制性技术指标,产生虚报历史文化街区数目、将整体街区拆分的行为[7];市场以效益先行的参与姿态对历史文化资源造成不同程度的损伤,时空压缩导致文化厚土“水土流失”,唯理主义与资本控制下的遗产价值难以诠释,“自下而上”的群众参与意识开始介入文化遗产的保护与传承当中。

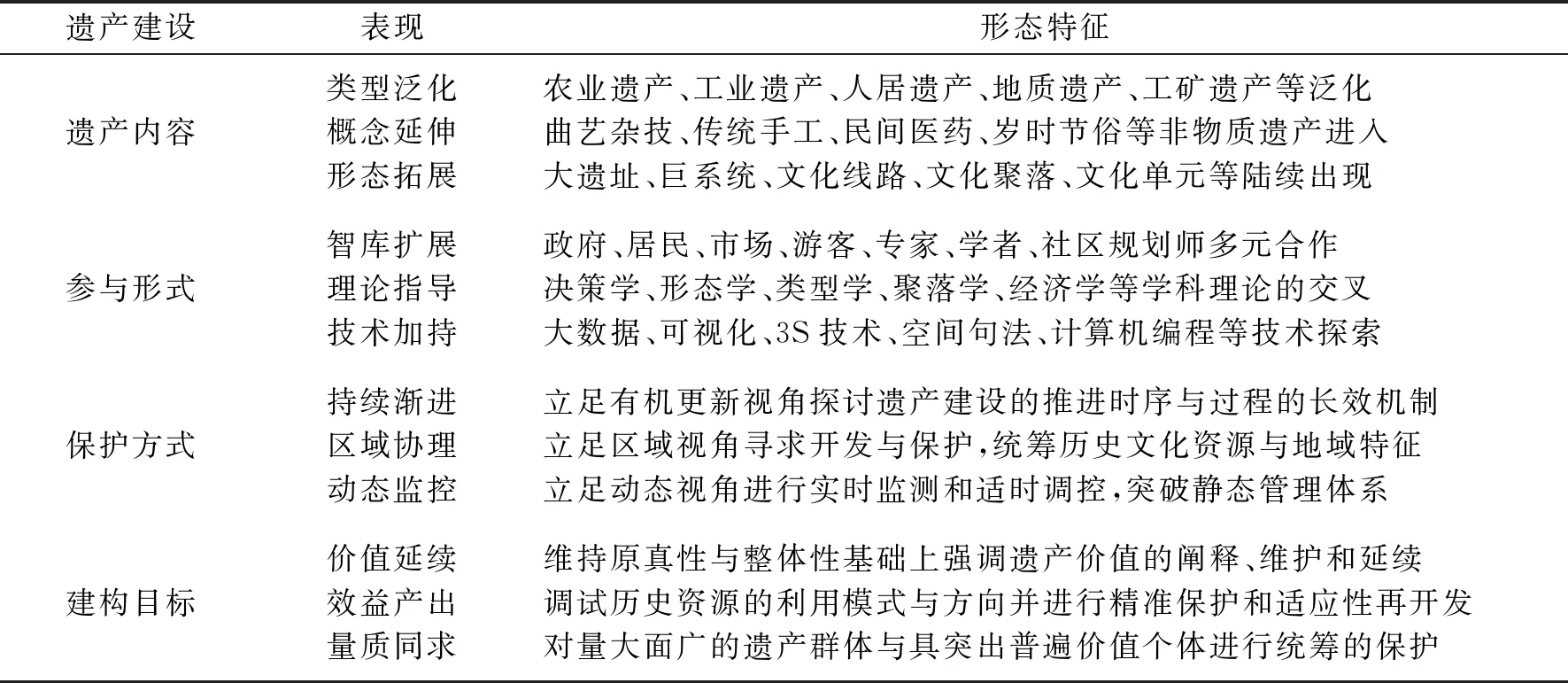

新世纪初,随着遗产保护意识增强、能力提高,文化遗产的保护内容、参与形式、保护方式和建构目标都实现了现代性的能动发展(表1)。

表1 现代文化遗产建设形态

2.建立西方哲学与遗产保护研究中时间观念的映射机制

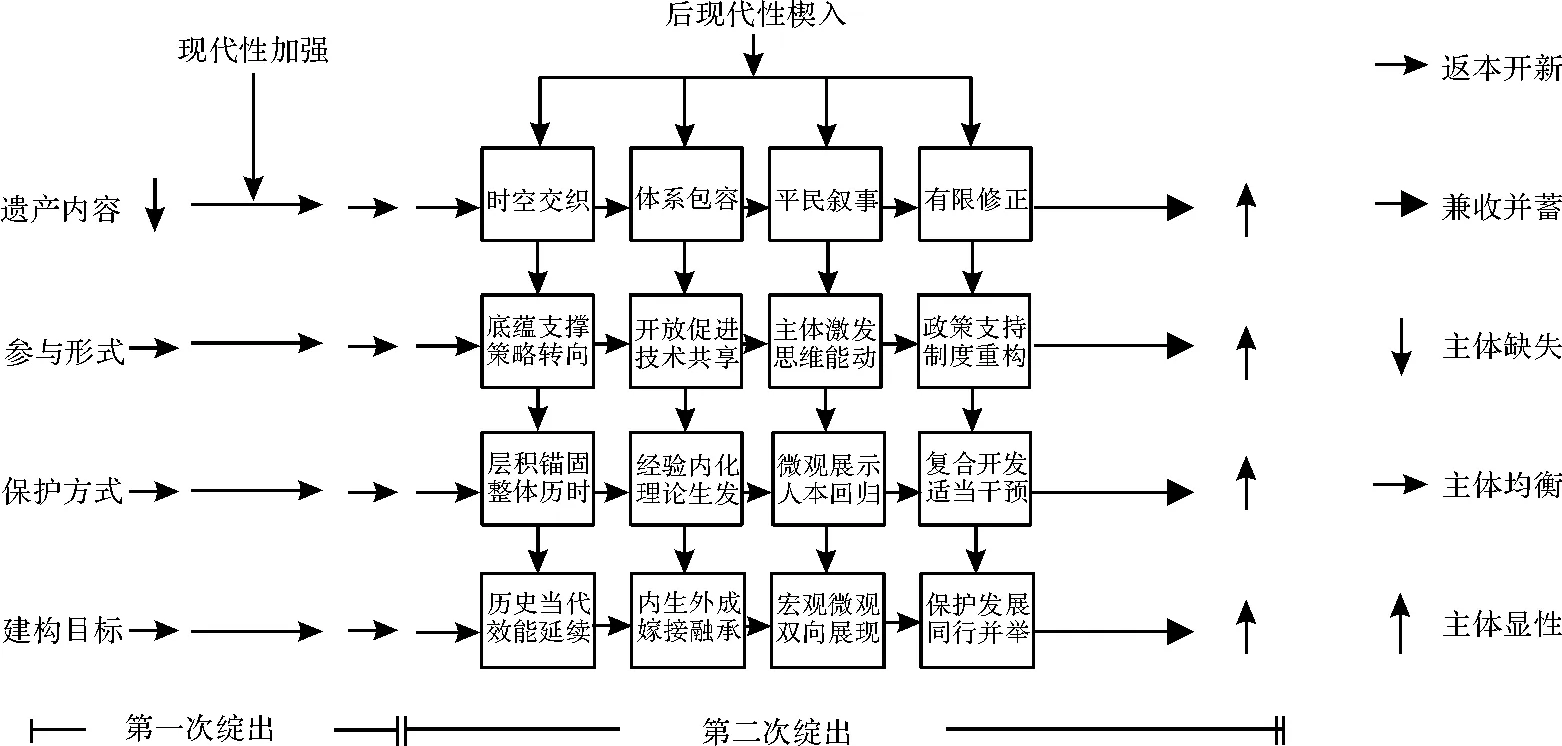

通过对西方哲学发展阶段与中国文化遗产发展阶段的整体梳理,可发现二者具有同型逻辑(图1),西方现代哲学中时间观念的流动形态与能动成熟时期文化遗产中时间观念的能动形态同时体现了“主动”的特征。针对当下文化遗产的时间性问题,需要以“主动”形态为基点、以时间哲学为参照,寻找时间观念难以兼容的原因。

图1 哲学时间与遗产时间的映射

二、主体缺失导致流动中止:遗产保护时间观念的问题

“主动”蕴含了流动性与主体性两层含义,流动性与主体性作为时间观念的一体两面,前者隶属时间内容范畴、后者隶属时间本质范畴,因此需要对哲学研究与遗产保护领域中的时间内容、本质分别研究。

1.哲学研究与遗产保护中时间的流动性

(1)哲学研究中时间观念的完全流动。从古希腊哲学到近代哲学时期的时间形态都可归结为流俗时间:时间作为自在且现成的“序列流”,通过一系列空洞的“现在”,将未来陆续输送至过去,然而流俗时间是对时间形态结构的扁平化处理,遮蔽了“现在”的时间意义,并隐去了时间观念统一到时的宏观图景[8]53,69。现代哲学中基本实现了从“未来→现在→过去”至“过去→现在→未来”的时间转向,并突破了时间观念的局部感知方式,以立体形态呈现感知形式。现象学概念通释中将“活的现在”定义为“连续流动的绝对本原期”:过去是已经流逝的“现在”、当下是正在进行中的“现在”、未来是即将到来的“现在”,因此任何过去成为基于现在的过去,并显现在现在的“滞留”之中,任何未来成为现在的未来,并显现在现在的 “前摄”之中,任意时刻都携带着过去、现在与未来的整体属性持续前进。流俗时间的阻塞在转向感知时间时得以完全流动。

(2)遗产保护中时间观念的不完全流动。对比国内外文化遗产保护领域的相关法规,年代成为首要的衡量因子,距今30年成为遗产登陆的最低年限要求[9]。在此背景下文化遗产的流动表现为两种形态:流俗时间将未来送往过去的历程中,达到最低年限要求且具备一定价值的现代要素会陆续跨过登陆门槛并进入文化遗产体系(现代遗产),抑或通过价值预估与政策倾斜,将某些现代要素提前纳入“未来遗产”的概念范畴,从而破除以纯粹自然时间为核的登陆年限标准。

然而现实情况下文化遗产的时间流动不甚完全,客观流俗形态、主观感知形态的表达受阻。2017年10月的十九大确立中国当前经济形态已由高速增长转向高质发展,在城市更新中形成以存量土地激发增量价值的时代需求,“人本”将取代“资本”成为经济增长的核心要素[10],但这并不意味着在文化遗产保护领域中人本主义的表达畅通无阻、资本形态与地位日渐式微。2016年6月光明日报谈及安徽理工大学搬迁事宜时为历史建筑发声,认为拆除三座建于建国初期教学楼的做法直接切断了校友“寻根”的机会,以土地价值为核而忽略民意反弹、群众呼吁等情感价值的取向有待转变;2017年6月戴维哈维造访首都师范大学时提出当代资本运行螺旋加速、资本累积形成消费潮等“现象级”特征或对文化遗产的侵蚀愈加明显,若将遗产登陆的时间标准设定为距今30年,那么很可能从1989-2018年的历史风貌或因城市发展的需求而消失于未来的遗产格局中。对遗产时间的主观推动局限于政治层面。在被动发育时期中央政府以革命教育为目的增添了红色遗产:人民英雄纪念碑、中苏友谊纪念塔建成仅2、3年就被纳入全国重点文物保护单位名单中[11],而随后学术界进行的晚近遗产、新遗产、现代遗产、未来遗产等理论拓展却未能完全突破遗产登陆年限的制度瓶颈。只要遗产与非遗产的时间界限仍旧存在,“形而上”的感知能力也仅是将分隔符码不断推移,遗产时间的完全流动仍然受限。

2.哲学研究与遗产保护中时间的主体性

时间流动问题源于时间相位的不均衡,哲学时间中“现在”“过去”“未来”的地位此消彼长,而遗产时间中“现在”一直从属于“过去”与“未来”,需要从时间内容层面深入本质层面探讨“现在”的主体性问题。

(1)哲学时间观中的“现在”:主体敉平④。古希腊哲学时期“现在”仅作为间隔质点,因缺乏被感知能力而未能进入“在场”,中世纪哲学时期从犹太文化萌蘖出的基督教给予“现在”强大的控制力:其将过去的成果和未来可能的成就尽数归功于当下,即本雅明的“弥赛亚时间”⑤,“现在”的主义地位超越过去和未来,但却无实际意义。近代哲学时间的二元形态开辟了“自下而上”的主观认知渠道,在“我思故我在”中“现在”开始具备实质意义上的主体属性,现代哲学继承并发展了近代哲学时间理论,实用主义哲学代表人物W·詹姆斯(1842-1910年)用“似真的现在”意指简单的认知活动所能把握的实在绵延过程,但认为这种绵延也包含有过去和未来的部分、G·米德(1863-1931年)在《现在的哲学》中认为新鲜事物无所不在,它出现于现在、过去和未来,由现在具有的独特性调试并促使过去和未来也出现新的事物[12]32,40。然而,“现在”的延绵和调试也存在局限:胡塞尔现象学中过去的“印象”和海德格尔存在主义中未来的“此在”限定了“现在”的表达(表2),在本身特质难以显露的情况下,“现在”处于一种敉平的状态。

表2 哲学时间中“现在”的主体性演绎

时间性理论致力于对时空观念的统筹,对文化遗产修复层面的认知已经超越了传统的历史决定论,保护不仅仅是对历史的复原,而是在历史的规定性中寻找相关“约束”以实现不同时代的价值统筹。无论是“修旧如旧”还是“风格修复”都难以反映文化遗产在历史长河中的时间积淀,如何在空间层面反映不同时代的时间印记,展现时空的推进秩序成为价值传承的基础。在文化遗产的发展与利用层面也认识到“静态保护”与“过度开发”的缺陷,从而追求一种历史与当代时空价值的兼容,艺术史学家阿洛斯·李格尔的“新物价值”中认为如若文物具有当下视角的实用价值,那么在对其保护的过程中就不得不做出考虑,因此遗产的适应性再利用将成为价值阐释的主流方式,如乔治·松本的波兰住宅在保留历史价值的前提下,实现了异地重建,虽然损失了其原生环境但却以“活”的姿态得以延续;密斯的德国馆(现巴塞罗那馆)在修复与改造中达到“一种前所未有的高度”,设计师对原建筑的结构与形态实现了部分还原,将当下需求融入设计理念——当代的结构是对历史遗产的良好注解,在恰当的场合可进行恰当的诠释,作为历史的补充。

(2)遗产时间观中的“现在”:主体缺失。遗产保护领域的历时性中强调的是“历史的历时”,即对有价值的历史要素进行历时解读,而非建立从“过去”到“现在”的整体时间线索,“现在”的结构或要素在遗产体系中被边缘化。如以建筑类型学作为历史文化街区进行有机更新的理论基础,对建筑“原型”保留维护的同时进行“辨别提取-类型还原-形态重组”,强调从“原型”到“类型”的时空演变与统筹保护[13],但不可否认的是,对于“类型”与“异型”、有价值的残缺、无价值的倾颓的判定都依赖于当下评判体系中的价值标准,这种认知在未来视角是否合理有待时间考证,但至少以类型定分建筑肌理的固性思维难以面对时间流变中的复杂情况,以及城市的混沌形态与非线性特征[14],而这些“异型”(多为现代要素)未必不是“原型”的另一种生长方式[15],所谓“嬗变”未必不是循序演绎中的价值“绽出”⑥。同理,对原真性进行概念拓展时将文物古迹历史上多次改建后的状态、长期受损后残缺的状态都定义为原真,而不仅是始建时完整的状态[16],并从古典形式主义的风格修复发展为现代主义的结构理性,意味着在不损害旧建筑的原有形态下,可实现修复痕迹的叠加和现代元素的附着[17],然而“现在”的结构要素虽进入遗产体系,其存在形态却极为束缚:附加位置仅限于需要修复的领域、附加内容(损失或变易的构件)需经同期比对和专家考证后才可实现原状复原,而不是经过调适后以期更为适用且体现时代特征、附加条件(最小干预标准)意味着进行人为修复的临界是建筑本体存在的安全性、而非使用中的安全性,“现在”的结构要素仅作为“过去”的阐释语汇和辅助成分,在整体时间的历时与共时体系中其主体性几近缺失。

3.“现在”的主体性缺失导致时间相位难以兼容

哲学时间观中“现在”遭遇敉平,但其向过去与未来的兼容是自由的,因此时间流动不受阻滞,而遗产时间中“现在”向历史保护(过去)与城市发展(未来)的二元目标趋近时,自身的价值是“泯灭”的,从而造成整体时间流动阻断,形成历史与现代的对立格局。从时间内容与本质两个方面分别分析可得出遗产保护中时间观念的流动性和主体性较低,而“现在”的主体性的缺失导致时间流动中断是遗产保护时间性问题的症结所在。

三、后现代视角下遗产保护时间观的兼容性探索

现代性与文化认同之间存在始终的张力,但同时二者之间的时空冲突亦难以避免,伴随着现代化与全球化的步伐加快,城市空间的特色将更多体现在“时间”——即产生这一空间的时代或身处特定发展阶段的特征,而非“空间”——即地域或文化特征[18]。现代文化遗产保护领域出现的时间性问题是根本问题,“现在”的主体缺失和时间的流动中断导致可持续的遗产保护任务难以为继,因此需要以批判视角重构时间形态。

1.后现代主义:调和而非决绝反叛

后现代主义是在现代主义积重难返的情况下应运而生的时代产物[19],然而后现代主义中摈弃经验主义与绝对真理、挑战理性主义及宏观叙事的话语权、去主体的同时企图重新诠释世界的思维定式一定程度上渗透至遗产保护领域——认为后现代即是对过去的决绝反叛,事实上从西方哲学时间至文化遗产时间中都强调了后现代继承与开拓的调和。伽达默尔的解释学中不再执着于传统与现代的二元对峙,“现在”成为理解的中心并强调时间融合的意义[20],随后列维纳斯、德里达、利奥塔等通过对时间不可预知、不可复制、永不停滞的连续揭示将敉平的“现在”实现了绽出(表3),恢复并赋予“现在”与“过去”“未来”同等地位与统筹作用。遗产保护领域中也强调了后现代的兼容属性:“城市价值体现在两种取向的归一,在指向未来中预告科学信息时代的精英文化观念,在指向过去中寻找传统文化的策略回归”[21],总的要求是保持过去、现代和未来的时间相位连续性[22],同时还需在笛卡尔“我思故我在”的哲学基础之上以更具时效性的理论法典构建新时代的适用思想,“勇于以自我理智”进行批判、自我修正[23]。

表3 后现代西方哲学时间观

2.“现在”的绽出:遗产保护时间观念的兼容路径

基于遗产保护时间观念中的主体性问题,其提升路径需要进行两个阶段:从“缺失→均衡”中实现一次绽出,通过现代性的加强实现过去、现在和未来的相位平等,解决现代性的遗留问题;从“均衡→显性”中实现二次绽出,通过后现代特征突出“现在”对于过去和未来的统筹地位,兼容时间相位。

(1)返本开新:实现观念平衡。对于遗产保护时间观念中“现在”的主体性缺失问题,需要以返本开新的姿态实现时间相位的均衡,认识到“现在”的时代意义。落实在具体保护措施中,其一是对“新遗产与多地面”的概念进行拓展,以时代价值建立从“过去”到“现在”的文化遗产时间框架和生命曲线,认识到即便是城中村“握手楼”“接吻楼”,也有其作为廉租保障房的社会、经济乃至文化价值[25],当代的空间建设同样是留诸后世的珍贵遗产,需要赋予其沉淀、孕育并成为遗产的机会[26];其二是针对价值相对不高的文化遗产(非历史文化名城的旧城、非历史文化街区的老街、非不可移动文物的历史建筑等)和已进入各级保护体系的遗产内容,需要意识到其不应只承载过去的历史、情感及美学信息,更在于古往今来不同标度时间对其进行阐释并镌刻的整体历时与共时特征。“现在”是反映当下时代特征的重要时间环节,在时间观念中平等分权、共时存在——过去、现在和未来具有同等的表达机遇。

(2)兼收并蓄:实现观念统筹。在“现在”的第二次绽出中需要以兼收并蓄的姿态实现时间相位的统筹,后现代视角强调遗产保护的时空交织、体系包容、平民叙事和有限修正等特征。城市历史文化遗产将更多体现时间与空间的整体意义,联合国粮农组织推行的“全球重要农业文化遗产”项目,其宗旨在于以可持续的理念处理历史与现代的矛盾,并于2018年4月19日在罗马颁布最新一批遗产名录⑦时表示遗产价值“不仅在于回忆过去,更在于为现在和未来提供创新和机遇”,实现传统与现代的交融。以多元立体的理论形态建构遗产保护体系,结合西方哲学与中国传统哲学的思想基础,并将城市形态学等舶来理论与国内文化遗产谱系等嫁接培植,以坚守与开放的姿态促进文化遗产理论内生外成。在文化遗产的阐释与解读方式上以平民叙事补充宏观场景,强调回归人本主义与微观领域,如建立人群行为信息层以研究历史空间的形态结构[27]、探讨“非典型”历史空间于遗产保护的存在意义,以小见大[28]。并突破现代文化遗产保护制度,建立复合开发与适当干预的调试机制,实现保护与发展的同期双向建构(图2)。“现在”在囊括过去意象和未来期盼的基础上需要展示时代特征,实现文化遗产价值的沿袭、补充和传递[27]。

图2 遗产保护时间观念的兼容路径

3.“现在”的研究意义

自遗产出世以来时间对其的塑造从未停滞,不同时期所添加的“成分”或“剂量”可能不同,但不可否认任一时刻都对其产生作用。作为活的遗产,其保护的核心理念是价值延续和增补,“现在”特征不但需要进入文化遗产的信息网络之中,而且需要承认其存在的合理性与不可替代性,突出不同时代对历史阐释的时间标度意义,并实现在现代社会中的适应性转变,促使文化遗产以“活”的姿态进入“现在”和“未来”[29]。

2015年5月17日在同济大学召开的“新常态下的城乡遗产保护与城乡规划”学术座谈会中,常青院士指出:“城市历史遗产所代表的仅是消失的过去,正因其已死亡,才获得了纪念性和遗产身份,而唯有更新和再生,才能延续历史城市的生命。”“再生”不仅意味着“复活”,更意味着“崭新的出现”,在“逝者如斯夫,不舍昼夜”的时间流中,实现遗产体系的不断充盈,才不畏惧遗产的消逝。嬗变与消逝在这个方兴即废的时代已成为常态,“紧紧抓住稳定的遗产难以缓解人们对未来的忧虑”[30],唯有实现遗产时间的完全流动,源源不断地推进文化遗产生成和发展,才能有效应对当下的遗产危机。历史不是过去,而是更强大的当下,“现在”需要衔接并统筹“过去的未来”[31]。

四、结 语

保护思想的演变与人们如何看待过去与当下的关系息息相关,而对历史的态度对于遗产处置方式的选择其实源自人们对现实的批判。因此,对历史观念的解析是研究遗产保护思想如何诞生以及演变的重要维度。需要认识到的是,遗产保护研究中的时间观念决定了价值观念,进而决定了保护形态和相关的实践探索,随着遗产保护的体系不断建构,思想层面的保护观念也在不断完善。因此需要进一步溯源至哲学层面思考遗产保护的价值观和时间观等深层问题,以促进遗产体系的流动和准入。可以预见的是,“现在”作为中间层次的时间思想,需要在返本开新和兼收并蓄中统筹“过去的未来”。

——围棋