建筑业技术工人供给侧改革的BIM-L数据库构建与运行研究

王腊银

(西安建筑科技大学 管理学院,陕西 西安 710055)

目前,中国工程用工模式主要有专业工程分包、劳务作业分包、总包单位工程队、总包单位工班劳务等四种[1]。无论哪种模式,专业技术工人都列为流动性最大、用工缺口最大、保障性最差的群体。随着高等教育的普及,专业管理人员的供给数量已经趋于稳定,但专业技术工人却呈下降的趋势。一方面,老一代技术工人因年龄和身体原因逐渐退出建筑市场;另一方面,职业技术教育的落后和青年技术工人储备不足导致技术工人逐年减少。这些都带来专业技术工人特别是高水平技术工人供给严重不足。同时,建筑业用工种类也呈现出新的态势。随着装配式建筑的推广和应用,原有的紧俏工种可能趋于平淡,粗放的低水平工人逐渐被淘汰,而紧缺的高水平技术工人将成为推动建筑产业化的中坚力量。

面对不断变化的建筑市场,一方面需要建筑企业通过技术创新,降低对职业工人的需求量;另一方面需要地方政府加强职业培训,增加对专业技术工人的供给量[2]。因此,地方政府如何在把握用工实况的前提下,使职业培训更有针对性、同时避免区域内用工冲突并提高技术工人的使用效率,从而引导并实现建筑技术工人的系统开发和有效配置,成为当前建筑行业供给侧改革的核心内容之一。而BIM技术的发展和成熟为解答这一问题提供了新的思路和方法。

现阶段,BIM作为建筑业信息化的重要组成部分,已成为中国促进建筑领域生产方式变革的核心手段。住建部在《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》中明确指出:“十三五”时期的主要任务是“全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM、大数据、智能化等信息技术集成应用能力”;要求在施工现场建设互联网基础设施,广泛使用无线网络及移动终端,实现项目现场与企业管理的互联互通;建立全国建筑工人信息管理平台等。目前,中国建筑业在利用 BIM 平台进行管线碰撞检查、复杂节点深化设计等方面已经比较成熟,但将BIM与技术工人的开发和配置进行有效关联尚缺乏较为成熟的理论与实践。不过,BIM平台的三维可视化模型和海量信息数据库可以准确预测各工作部分专业技术工人的需求,实时动态监测各项目施工现场人员的实际施工情况,并能够捕捉每个专业技术工人的个人信息和技术架构,从而为高水平技术工人的辅助开发和优化配置提供了可能。

一、研究综述

国内外对建筑业人力资源的供给侧研究主要围绕配置和开发两个方面。

人力配置方面的研究较多。从微观层面,站在建筑企业角度探讨单一项目人力的配置问题由来已久,内容较为丰富。一部分学者研究影响项目人员配置的核心因素。比如K.R.Persad等[3]通过建立回归分析模型预测单个工程所需的工作时间,并认为工程造价和工程类别是预测工程人力需求,实现人员优化配置的关键因素。一部分学者运用数学规划方法解决人力资源优化配置问题。比如Bassett[4]强调通过递归方法和启发式算法分配项目和工作任务,并证明该方法可以有效地提高工人的技能使用效率,同时降低人力成本。Drezet L等[5]综合考虑了人员多能力因素在项目人力资源配置中的作用,在此约束下构建整数规划模型,并用贪婪算法和禁忌搜索方法加以求解。近些年,一些学者开始将其他领域的理论引入项目人力资源配置中。比如仲勇等[6]运用系统动力学对包括劳动力在内的项目资源配置进行建模和仿真,发现了建筑工程项目不同类型资源的配置重要性与系统影响性存在显著差异。从中观层面,关于项目群人力资源配置的研究不断增多。其核心是从系统的角度运用数理模型解答多项目环境下多目标决策中人力资源的优化配置问题。比如Kolisch[7]以最小化工期为目标,研究了多装配项目的人员、设备等的调度问题。日本学者Yoshimura Masataka等[8]运用一种项目优化系统,找到总收益最大的项目组合及人力资源在该类组合中的最优分配方式。任秀等[9]引入关键链方法解答在多项目并行中共享人力资源的冲突管理问题,构建了一种缓解供求矛盾的项目群人力资源均衡模型,为共享人力资源提供了一种新的量化方法。侯艳辉等[10]以项目经理这一关键性人力资源为对象构建其胜任力模型,在项目优先级和人员能级界定的基础上,以多项目工期均衡和人工总成本最低为目标进行分配人员的两阶段优化。当然,也有学者从宏观层面研究某个区域的技术工人的配置问题,但总体较少。比如赵彬等[11]以重庆市建筑市场为背景,分析了施工企业技术工人的种类以及影响技术工人数量配置的主要因素,在对工程类别划分的基础上,构建了一般民用房屋建筑工程专业技术工人数量配备模型,并用重庆市数据加以验证。

建筑业人力开发方面的研究多以技术工人职业培训为基本内容。其中,一些学者探讨建筑行业技术工人开发过程中各方的优化策略。比如凌子山等[12]在分析农民工培训现状和存在问题的基础上,从政府的角度提出通过完善地方性法规、增加财政支持、建立科学培训模式来改善技术工人开发效率。任杰[13]针对建筑施工企业目前在人力资源开发中存在的问题及其形成的原因,从企业的角度提出了增强人力资源开发与管理竞争力的具体措施。另一些学者热衷于寻找新的人力资源开发和经营模式。比如李谚斐等[14]在经济学背景下提出了建筑业人力资源开发的人才培育与租赁模式,并从理论上论证了该模式在中国的可行性。徐宏斌[15]针对中小建筑企业人力资源的特点,建立了一种多层次全方位的人力资源开发新模式。近年的研究开始聚焦某类培训的特性及优化方案。梁竞文[16]以九家大型央企为例从制度、监管和责任三方面探讨企业开展工程伦理教育的可行性。王新成等[17]采用演化博弈理论,研究影响施工企业提供安全技能培训和建筑工人参加安全技能培训项目意愿的因素。

综上所述,现有的研究具有如下特点:其一,站在企业的角度较多,站在政府的角度较少;其二,研究人力配置的较多,研究人力开发的较少;其三,对建筑业人力资源的内涵描述较笼统,缺乏不同情景下的细分。同时,应用BIM技术总体研究技术工人供给侧改革的暂未见到。究其原因,主要是政府对域内技术工人的具体情况把握不足,缺乏准确的数据;而建筑企业的用工形式使其对技术工人的开发缺乏积极性;并且BIM在建筑业技术工人配置及开发的应用上缺乏理论支持和实战经验。实际上,随着建筑产业化进程的加快以及BIM技术的日益成熟,地方政府和企业携手实现技术工人的有效配置和系统开发也是值得探索和尝试的。本文正是以建筑业为背景,从宏观角度探讨BIM在技术工人有效开发中的可行路径,以期为BIM在人力资源方面的应用提供理论依据。

二、BIM-L数据库的构建及技术工人配置模型

在构建BIM-L的过程中,需要首先厘清三个关系:供给和需求的关系;配置和开发的关系;政府和企业的关系。其中,供给包含存量和增量;需求包括即期和远期。供给量与各期需求匹配与否必须在有效配置的前提下客观评价,从而对缺额部分进行系统开发。因此,配置为系统开发提供方向,开发为有效配置提供支撑。同时,政府引导、建筑企业协同是技术工人系统配置和有效开发的组织条件。在实现过程中,通过BIM-L平台采集已完工程原始数据,根据相似性原理构建技术工人配置模型,从而为待建项目预测用工需求。

1.指标的选择及BIM-L原始数据库的构建

建筑市场专业技术工人的供求关系受到项目本身的特征以及技术工人的数量和质量两方面的影响。考虑到房屋建筑是建筑业中接纳技术工人种类和数量最多的行业,本文仅以房屋建筑为例研究建筑业专业技术工人的配置标准,安装工程、市政工程、园林绿化工程等其他行业可以参考制定。

从项目本身的特性来看,工程类别、工程规模、工程造价、机械化程度、技术复杂程度、施工工期、施工现场环境等都会影响技术工人的配置水平。具体地,在工程类别确定的情况下工程造价可综合反映项目其他因素,工程规模一般用建筑面积表示,结构形式可以作为工程类别的细分因素,技术复杂程度往往受到施工现场环境的影响,而机械化程度与一定时期内施工技术水平密切相关,所以可以对以上影响因素进行融合。根据Wong J M等[18]对建筑业劳动力需求的经典预测模型,对需求量影响最大的四个因素分别是:工程类别、工程造价、技术复杂程度、施工现场环境情况。本文在识别项目特征时,以工程类别、工程规模、工程造价、技术复杂程度、施工现场环境作为主要因素。其中,工程类别决定了主要技术工人的类型,工程规模和工程造价决定了工人数量,技术复杂程度和施工现场情况决定了工人质量。

从专业技术工人的种类来看,根据2012年建设部发布的《职业技能鉴定规范工种目录》并结合现场调研,房屋建筑工程的技术工人种类包括木工、抹灰工、油漆工、砌筑工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工、防水工、水暖工、电工、电焊工、预应力工、装配工等,同时还包括与施工机械密切相关的司索工、塔吊驾驶员、升降机或电梯驾驶员、塔吊或升降机安拆工、吊篮安拆工、挖机驾驶员、悬挖钻机驾驶员等。为了更好地统计和反映技术工人施工实况,把一人兼多工的常见工种合并,并将当前由一个队伍连续作业工种中的次要工种去掉,得到房屋建筑工程技术工人种类的初始域,即木工、抹灰工、砌筑工、钢筋工、混凝土工、架子工、防水工、水电工、装配工、土石方机械操作工、垂直运输机械操作工等。并把所有工种按初级、中级、高级划分技术等级。

从该地区一定时期内新增固定资产相关资料(招投标文件、合同、结算文件、决算文件等)中据实提取工程项目相关信息,重点收集工程类别、工程规模、工程造价、技术复杂程度、施工现场环境五项指标,并就每个项目的用工情况详细记录,若空缺可由项目经理或技术经济相关负责人根据经验填写,把以上数据输入BIM-L原始数据库(BIM图已绘)。其中,工程类别主要考虑结构形式和抗震等级,工程规模用建筑面积度量,工程造价以竣工结算价为准,技术复杂程度从低到高分五级评价,施工现场环境由好到坏分五级评价。当然,也可以根据各地区特色和需要增减评价指标。

2.技术工人配置模型

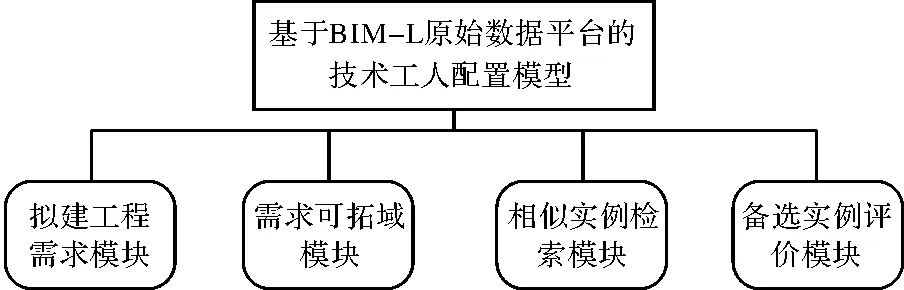

相似实例检索方法是一种典型的利用以往实例和经验推测求解新问题的机制[19]。本文基于BIM-L原始数据库,构建了建筑技术工人配置模型(图1)。首先,根据拟建工程项目的五大需求特征,确定它们的可拓域;其次,在可拓域范围内,在BIM-L原始数据库中检索相似实例;再次,运用相似性函数评价检索出的备选实例,找到最优实例;最后,通过综合调整系数获得拟建项目各工种用工数据。

图1 技术工人配置模型

(1)技术工人需求区间——可拓域的确定。根据用户输入的工程特征,BIM-L系统将生成各指标的可拓域。对绝对值指标(工程规模、工程造价等),若工程特征值为ai,可拓域为Ai;对评价类指标(技术复杂程度、施工现场环境等),若工程特征值为bj,则可拓域为Bj;对符合性指标(工程类别等),若工程特征值为ck,无可拓域,需求区间为指标本身,记为Ck。对于初始设置的可拓域不满,用户可以根据各指标的重要性程度进行二次修改,但修改后的可拓域不能显著影响技术工人的性能。详见式(1)。

(1)

(2)基于相似性函数的备选实例评价方案。相似度函数是匹配实体之间相似性程度的一种定量度量指标,它是相似实例检索方法的核心。在得到备选实例后,相似度函数构建的准确性直接影响最后的实例库检索结果。已知的相似性函数表达方式很多,包括杰卡德相关系数,适合计算离散型集合的相似度;余弦相似度,更加注重方向上的相似性而非距离上的;皮尔森相关系数,利用向量间的线性相关性表示用户相似度;欧氏距离、曼哈顿距离等,都是计算多维数据空间距离的公式,过程中需要保证各维度指标在相同的刻度级别等。

余弦距离计算的是相似程度,而欧氏距离计算的是相同程度。对绝对值指标来说,相似程度更重要,可以用具体而微的工程项目来预测相似的拟建项目;对评价类指标,水平在同一层次上更重要,可以在BIM-L中检索需求特征级别一致的已建项目。所以,对绝对值类指标(工程规模A1、工程造价A2等)的相似性,选择余弦相似性函数;对评价类指标(技术复杂程度B1、施工现场环境B2等)的相似性,选择欧式距离相似性函数。为了使不同量纲实现标准化,分别采用修正的余弦函数和标准化欧式距离。暂时只考虑已有的需求特征指标,后续可按需增减,并假设通过可拓域搜索,可得N个备选实例。

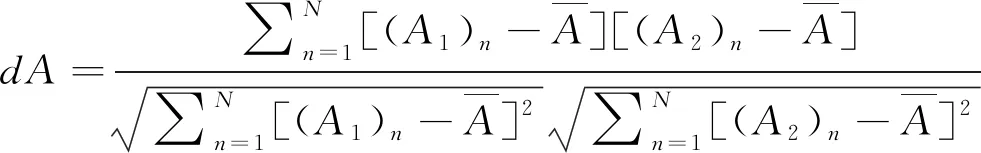

绝对值类指标(工程规模A1、工程造价A2等)相似性函数为:

(2)

评价类指标(技术复杂程度B1、施工现场环境B2等)相似性函数为:

(3)

式中,Sn为Bj的标准差。

对式(2)、式(3)进行归一化处理,即令:

(4)

(5)

通过归一化处理,得到相同的规律,即值越大,相似度越高。

各备选实例与拟建工程的综合相似度为:

(6)

式中,fA、fB表示对拟建工程各类指标的看重程度。

三、基于BIM-L的建筑业技术工人有效配置和系统开发的运行路径

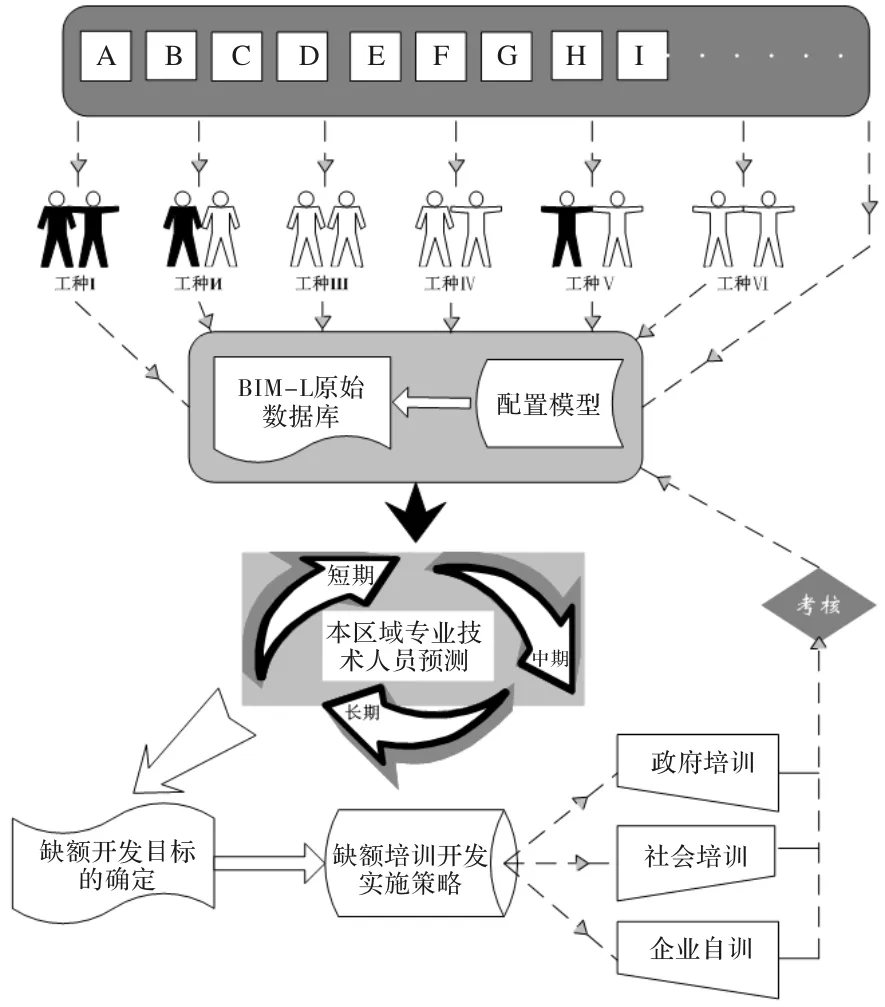

1.基于BIM-L预测背景下的技术工人缺额开发路径

一个地区的拟建项目在相关部门都有备案。把这些记录汇总后录入BIM-L进行分析,可以了解该地区在短期、中期、甚至长期的工程项目总量、各类工程的比例和特点等。在此基础上,根据上一节建筑业技术工人的配置模型,利用BIM-L原始数据库预测各拟建项目的用工数量和质量。同时,通过对在建项目的实时监测动态补充BIM-L的用工数据,为建筑业技术工人的缺额开发提供准确的方向。技术工人缺额开发流程如图2。

图2 专业技术工人缺额开发流程

缺额开发目标确定后,需要制定具体的实施策略。一方面,当地政府应利用财政补助资金提供免费的建筑工人职业培训,重点实现新施工工艺的推广和紧缺工种的供给。另一方面,企业要发挥职业培训的主体地位,采取自主培训或委托培训的方式。总包企业可以利用计提的培训经费与长期协作的专业分包、劳务分包企业共同开展建筑工人的缺额开发,也可以按市场化要求委托社会团体、职业院校、专业培训机构等社会力量承担高水平专业技术工人的培训。在专业技术工人缺额开发的过程中,最核心的问题是建立健全动态的监督考核机制。通过BIM-L的三维监测技术规范考核过程,通过BIM-L的动态数据收集与分析找到最有效的缺额培训方法,并建立培训信息系统管理各技术工人的培训档案。

考虑到建筑技术工人存在着明显跨区域流动性的特点,地方政府在推动缺额开发时,可有限开放BIM-L原始数据库给域内建筑劳务公司、委托培训机构等,并敦促其与域内有用工缺口的建筑施工企业签订劳务派遣合同。根据技术工人缺额情况,有的放矢地供给质量合格的技术工人。

2.基于BIM-L监测背景下的技术工人示范开发路径

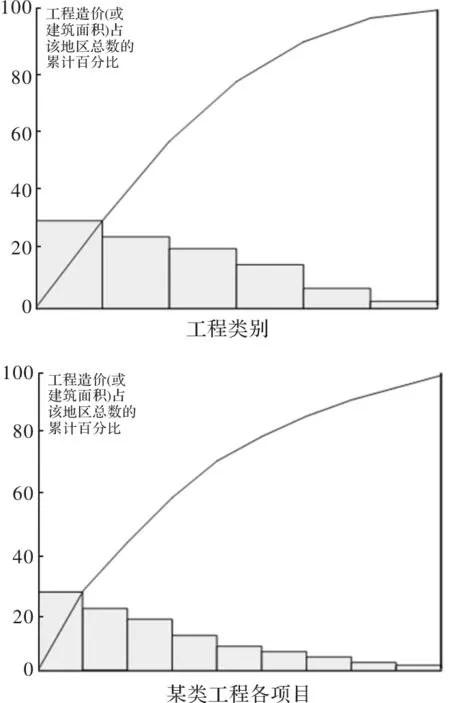

(1)制定典型工程项目的确定原则,并建立动态监控体系。为了减少全面监测的运营成本,需要对域内在建工程进行梳理,挑选有代表性的项目作为典型工地。可以循序渐进地多次采用ABC分析法,直到抓住“关键的少数”。首先对域内工程项目按照前述符合性特征进行分类,找到本地区主要工程类别;其次,以同一类别的不同工程项目为对象,找到各主要工程类别的典型工地。过程中,累计频率指标可以选取建筑面积、工程造价等(图3)。在确定了典型工程项目后,需运用实时监控技术在BIM-L平台下实现各关键工作面技术工人的作业监控。可以选择不同时段开启监控,可以根据不同工种,设定监控点。重点监控各工作面上不同作业人员的操作程序、工作效率和成果质量,并周期性地把相关的视频、图片等文件传输到BIM-L平台进行数据处理和分析。

图3 典型工程项目的确定方法

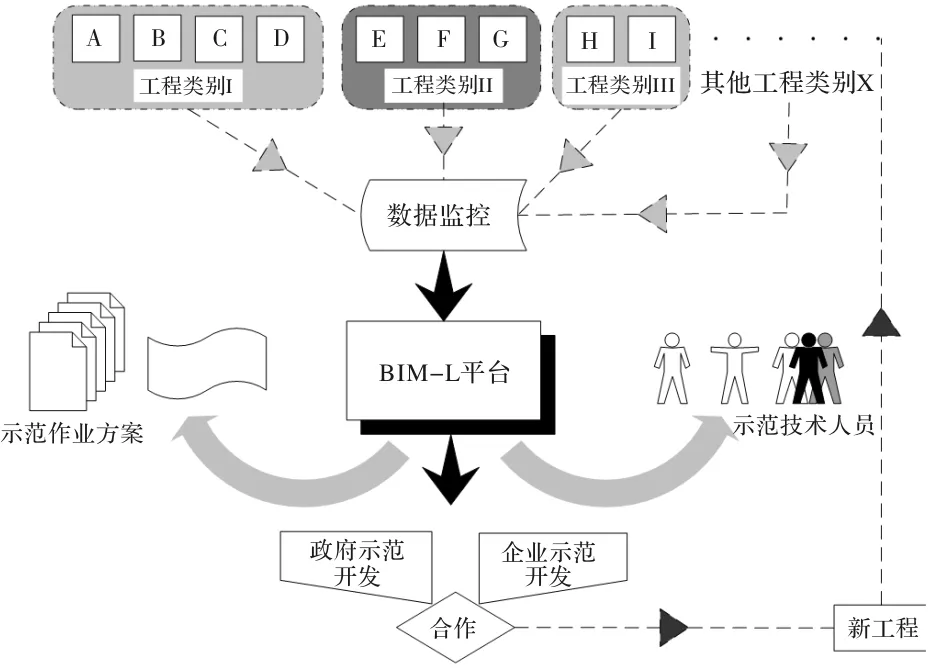

(2)技术工人示范开发流程。通过对典型工地各工种的作业监控以及BIM-L平台对相关数据的处理与分析,获得各类工程项目各工种的最优作业方案和最优技术工人。这些作业方案和技术工人能够在域内在建和拟建项目上发挥示范效应。对最优作业方案,可在运用BIM-L技术处理后进行分解,制定出简单易学的示范文本,作为专业技术工人示范开发的教程;对最优技术工人,可通过演示、甚至在线教学的方式培训其他技术水平较低的工人。具体操作中,政府基于提高地区就业数量和质量的目标会大力支持,并给予政策倾斜、财政补贴等来引导该开发体系的完善;企业作为示范开发主体,基于劳动力成本的节约和工作进度、质量的优化也积极参与到技术工人示范开发中,接受监控并提供一手数据。其示范开发流程如图4。

图4 专业技术工人示范开发流程

四、结语与展望

新常态下,要解决建筑业技术工人供给侧难题,需要地方政府和建筑企业的相互协作,并通过有效配置和系统开发来实现。在这个过程中,BIM-L平台的运用至关重要。本文正是将BIM与人力资源开发有效关联的理论尝试。旨在推动中国建筑行业技术工人的供给侧改革向职业化和信息化方向迈进。

在随后的研究中,将对BIM-L平台的具体构建过程做系统科学的规划;对地方政府和建筑企业在共建平台时的嵌入模式做更加深入的研究;并对技术工人开发后的监管和考评提出切实可行的办法。总之,本文已经为BIM-L平台下的建筑业技术工人配置及开发搭建了理论框架,但具体的实施方案和保障措施有待进一步完善。