湖南省长株潭地区地质灾害特征及防治对策

刘健康, 匡文龙, 卢正新, 陈 伟

(湖南科技大学 资源环境与安全工程学院,湖南 湘潭 411201)

0 引言

长株潭地区是湖南省最主要的经济区、人口聚集区,是国家“两型”社会试验区,经济较为发达,文化繁荣。环境友好型社会是“两型”社会中的一型,近些年,随着长株潭一体化的推进,大量工程经济活动在区域内展开,自然环境被进一步破坏。区域内的地质条件复杂,地貌类型多样,在自然因素和人类活动的综合影响下,各类地质灾害发生量骤增,它们破坏桥梁道路,造成交通堵塞,毁坏房屋农田,损坏水利工程,引发洪水,危害生命,恶化生态,形成灾害链。因此,有必要认识区域内地质灾害的特征及成因,提出科学的防治措施,以减少人民群众的损失,维护社会的安定和谐。

1 研究区概况

1.1 自然地理概况

长株潭地区位于湖南省中东部,属湘中丘陵和湘东山地地区,海拔一般为200~1 000 m,地形起伏较小,植被繁茂,东有罗霄与幕阜山脉,南与衡山山脉相接,地形特点为东、南面高,西、北面低;整个区域处于北纬25°32′~28°41′,东经112°13′~114°之间,属亚热带季风气候区,气候温暖湿润,降水丰富;区域面积为2.8万km2,约占湖南省总面积的13.3%。

1.2 地质环境概况

长株潭地区的地层岩性主要为:前震旦系板溪群变质岩;泥盆系到侏罗系的砂页岩、花岗岩、泥岩、灰岩;白垩系到下第三系红岩;第四系河流冲积层及松散人工堆积物等。区域处于江南地轴的南缘,属华南上隆剥蚀中低丘陵,经过长期的地壳演化,形成了多期次、多方向的构造体系,主要发育有北北东向、北东向等构造。

1.3 人类工程活动概况

长株潭地区的工程经济活动主要有房屋建设、道路施工、水利工程、矿山开采等,随着工程经济活动日益频繁,不规范的工程建设也逐渐增多,引发了山体滑坡、河岸坍塌、矿洞塌陷等地质灾害[1]。

2 地质灾害的分布特征

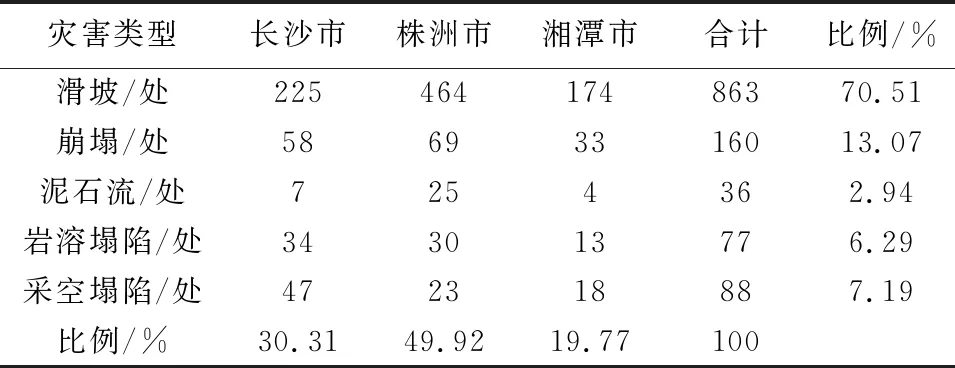

(1)从灾害类型上看,长株潭地区滑坡灾害最多,占地质灾害总数的70.15%,地面塌陷和崩塌次之,分别占13.48%和13.07%,泥石流灾害最少,只占2.94%;从空间分布上看,株洲的地质灾害较为严重,占区域内地质灾害总数的49.92%,长沙次之,占30.31%,湘潭相对较少,只占19.77%(见表1)。

表1 长株潭地区主要地质灾害类型及数量统计表

注:本资料来源于湖南省各县市地质灾害调查与区划报告。

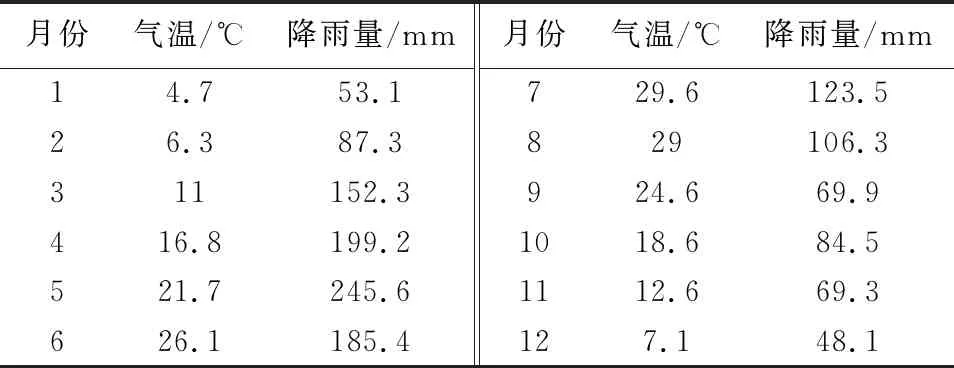

(2)从时间分布上看,长株潭地区的各类地质灾害均集中发生在每年4—8月的雨季,其中,犹以4—6月最为显著,为该地区地质灾害的高发期(见表2)。

表2 长株潭地区气温及降雨统计表

注:本资料来源于湖南省各市气候统计资料。

(3)从地质分布上看,区域地体形成于中元古代晚期,地体在下奥陶统为泥岩建造,至泥盆世以后,接受晚古生代碎屑岩、碳酸盐沉积,广泛存在于区域内的软质岩层和易于亲水软化的土层,是各类地质灾害严重的重要原因。本区域的滑坡和崩塌主要发生在震旦系板溪群、冷家溪群浅层变质岩和花岗岩分布区,少数发生在泥盆系和第四系分布区。泥石流主要发生在低山区和丘陵地区的碎屑岩、浅变质岩、岩浆岩区,大多表现出黏性泥石流的特征;岩溶塌陷主要发生在下部灰岩以及上部有第四系冲积物或洪积物覆盖的特殊地带,而在赋存煤矿及黏土矿地区的采空区地带经常发生采空塌陷。

3 地质灾害的发育特征

3.1 滑坡与崩塌发育特征

长株潭地区滑坡与崩塌发育特征:(1)以其物质组成划分主要为土质类型,兼有少量的岩质类型;(2)区域内滑坡和崩塌的规模一般较小;(3)较大规模的滑坡和崩塌通常在高度>30 m、且坡度>55°的山坡上产生;(4)长时间的大暴雨是诱发滑坡与崩塌的主要原因;(5)区域内的滑坡与崩塌具有突发性、可监测性的特征;(6)人类不规范的工程建设活动是导致滑坡和崩塌大量发生的重要因素。(7)长株潭地区的崩塌主要因构造裂隙和风化裂隙导致,且崩塌体的长和宽分别为25~260 m和30~75 m。

长株潭地区年降水量>1 300 mm,区域内的滑坡与崩塌90%以上是由长时间降雨和大暴雨所引发。当单次降雨量为150 mm时,滑坡灾害极易发生,如位于长沙县北部的脱甲小学滑坡,因当地土质多为疏松的石英砂,且该坡面坡度>30°。每当雨季,大量雨水渗入滑坡体内,不仅增加了滑坡的滑动力,还迅速改变了滑移面上岩石和土壤的性质,降低其抗剪强度,致使该地滑坡灾害经常发生。

3.2 泥石流发育特征

(1)按规模大小:通过实地调查,区域内共有36条泥石流沟,其中小型泥石流沟有30条,中型6条,区域内泥石流发育以小型为主,且近年来泥石流的发生次数有逐渐减少的趋势。

(2)按物质组成:本次野外调查发现区域内有泥石流和水石流两种类型的泥石流,暂未发现泥流。

(3)按地貌特征:沟谷型的泥石流共有34条,而坡面型的泥石流仅有2条,由此可见,区域内泥石流发育以沟谷型为主。如2017年7月,宁乡市王家湾特大暴雨引发的泥石流为典型的沟谷型泥石流,造成了多人死亡及失联。

3.3 地面塌陷发育特征

(1)按规模大小:调查区域内的165处地面塌陷,其中大型的塌陷有16处,中型的塌陷有20处,小型的共有129处,长株潭地区的地面塌陷以小型地面塌陷为主。

(2)按形成原因:长株潭地区地质条件非常复杂,且锰、铁等矿产资源较为丰富,经济比较发达,矿山开采工程较多,因此,区域内主要有岩溶塌陷和矿山采空区塌陷,其中岩溶塌陷有77处,采空塌陷有88处。典型的如株洲市攸县莲塘坳乡山田村地面塌陷,自2003年以来,断续发生地面下沉和开裂,造成房屋倒塌,道路断裂,农田渗漏等灾害。调查表明,其地面塌陷的影响区域基本分布在矿场采空区的上方。

4 地质灾害的成因

4.1 滑坡和崩塌成因

(1)自然因素。自然因素主要包括地形条件、地层岩性、地质构造、水文气象条件等因素。如湘潭市岳塘区泉排子屋场湘江西岸的崩塌,主要是因为河段的凹岸长期受流水侵蚀,导致下部被掏空,但上部正常,形成了一个椭圆形空洞,最后上部土体崩落,引发崩塌。

(2)人为因素。人为因素主要是指各类公路的建设,在路基工程中经常要在斜坡的坡脚处进行路堑的开挖,修建人工边坡,改变了坡体原来的应力情况,破坏了边坡岩土体的稳定性;或者采用不合理的工程方案及违规施工,如过深的开挖路堑,过高过陡的设置边坡,在斜坡顶堆积过量的物体或爆破施工不当,都会导致滑坡和崩塌。

4.2 泥石流成因

(1)地形条件。区域内有许多切割较为强烈的山地地形,其地形特征为山体陡峭,沟谷较深,便于水流的汇集,区域内泥石流主要形成于山坡坡度为35°~55°的地区。

(2)地质条件。区域内具有复杂的地质构造,发育着众多断层与褶皱,且新构造活动与风化作用强烈,较为软弱的岩层为泥石流的形成提供了物质基础[2]。

(3)水文气象条件。长株潭地区处于亚热带季风气候区,全年平均气温在16.5~17.4 ℃之间,雨季长,多暴雨,短时间内骤增的暴雨是泥石流形成的基本条件之一[3]。

(4)人类活动。区域内的人类活动常常会破坏地表原有结构,造成水土流失,使坡体失去稳定性,导致坍塌、滑坡,加上在矿山建设和采煤的过程中,会遗留下大量的渣土,坍塌与滑坡的遗留物以及渣土都可以成为泥石流的物质来源。

4.3 地面塌陷成因

地面塌陷主要由人为降低地下水位,地表水、大气降水渗入,河水涨落,振动,地铁施工或人工开挖后回填不实等因素引起,当采矿工程在地下进行时,矿洞顶部岩土体失去支撑,也可致使地面塌陷。

5 地质灾害的防治建议

地质灾害的防治建议:“以人为本”是原则;“预防为主、预警为辅、及时治理相结合”是方法;“时间差”和“空间差”是处理地质灾害问题的关键。地方政府应加强防灾能力建设,同时对灾害易发区、危险区的群众进行相应的防灾教育。

5.1 工程防治措施

滑坡的工程防治措施:(1)可以修建截水沟、排水沟等清除地表水与地下水;(2)削坡减载、填方加载等改变滑坡体力学平衡;(3)采用抗滑挡土墙和抗滑桩、线路绕避等预防措施[4]。

崩塌的工程防治措施:(1)对于中小型崩塌,采取遮挡或拦截法,也可以大致沿着坡体等高线建造挡土墙;(2)对悬臂状或拱桥状之类的危险岩体,可以进行加固支撑;(3)采取锚固、灌浆加固、排水防渗、软土地基加固、线路绕避等预防措施。

泥石流的工程防治措施:(1)在泥石流形成区可以采取植被护坡;(2)工程建设时,可采用跨越避险工程及穿越工程;(3)在潜在的隐患点修筑边坡防护工程、排泄疏导工程、拦挡工程等。

地面塌陷的工程防治措施:(1)已经发生过地面塌陷,且并未稳定的地区,应该禁止在此地区开展人类活动;(2)发生过少量地面塌陷的地区,经过勘察,地层已趋于稳定,应避免在此进行施工建设;(3)在地面塌陷的潜在隐患区域,主要建筑物应避开此区域;(4)在工程建设过程中,应该将人为因素的影响降至最低,如利用排水系统排出地表水、填堵地表的坑洞等。

5.2 生物工程防治措施

生物工程治理是有效的地质灾害防治措施,应该科学合理的利用植被来治理地质灾害,禁止乱砍滥伐,提倡植树造林,以增强斜坡的稳定性,同时减少松散堆积物,预防泥石流的发生,从根本上实现对地质环境的有效保护。生物工程防治措施和工程防治措施综合实施,能更好地起到防治作用。

5.3 综合施策

(1)调查评价。查明已知地质灾害潜在发生点的相关情况,对其发展变化过程进行记录;对新近发现与发生的地质灾害进行应急调查,基于灾害的特定情况采取特定的防治方案,并进行应急处置。

(2)预警与预报。对危险地带采取适当的标识或标志;对潜在灾害点活动状态进行监测,及时采取有效的预防措施;灾害发生后及时通报灾情,减少不必要的损失;加强群防群测体系的建设。

(3)应急能力建设。各级政府应加强应急能力建设,配备应急技术装备与救灾人员,进行应急演练;健全灾害预警机制,灾后及时应对;宣传地质灾害防治的基本常识,提高人们的防灾意识[5]。

6 结语

长株潭地区地质灾害频发,以滑坡、崩塌和地面塌陷为主,泥石流相对而言较少。其特点为数量多,灾情严重,分布广而不均,具有突发性,主要集中在每年4—8月的雨季,通常发生在大雨或暴雨过后。地质灾害的发生不仅与自然环境有关,与人类活动更是密不可分。随着长株潭一体化的推进,区域内经济快速发展,人类的活动对自然界进行了极大的改变,原有的生态平衡遭到破坏,必然加剧地质灾害的发生,影响区域内的可持续发展,因而认识地质灾害的特征、成因,并建立一整套的预防、预警与治理相结合的防灾减灾体系是必要的。