艺术经济学视域中的“珠山八友”及其粉彩瓷绘艺术

任华东

(上海大学上海电影学院,上海200072)

一、问题的由来与艺术经济学视域

1928年秋,以王琦为首的八位瓷绘艺人,各带纸画一幅,相约在景德镇文明楼(今珠山西路)品茗论画,议定农历每月十五聚会一次,取“花好、月圆、人寿”之意,名“月圆会”,轮流做东,画作赠东道主。随着名气渐盛,“珠山八友”之名亦不胫而走。

尽管有关“珠山八友”之名的由来及其成员构成,学界至今尚有争议(1)任华东:《从身份变迁到粉彩传承——晚清以降景德镇粉彩艺术名家研究》,南京:江苏凤凰美术出版社,2015年,第46-48页。,但由这一群体所创造的“新粉彩”瓷绘艺术却成为景德镇自二十世纪二三十年代至今最为重要的瓷绘艺术类型之一,长盛不衰,引无数后学追随,却是不争的事实,以至于有学者认为,“自珠山八友获得成功之后,景德镇粉彩艺术就很难看到风格迥异的制品了”(2)刘新园:《景德镇近代陶人录》,关善明:《瓷艺与画艺——二十世纪前期的中国瓷器》,香港:香港市政局出版,1990年,第65页。。由于景德镇在中国的瓷都地位等诸原因,“珠山八友”的“新粉彩”艺术也成为中国二十世纪最有代表性的瓷绘艺术类型之一,被写进中国陶瓷绘画艺术史(3)孔六庆:《中国陶瓷绘画艺术史》,南京:东南大学出版社,2003年,第309-315页。,并逐渐成为艺术学界研究的热点之一。

不过,虽然近二十年来学界有关“珠山八友”及其“新粉彩”艺术的研究取得了不少成果,但遍观这些成果会发现,学界的关注点主要着眼于对其工艺、艺术形式特点的考察,如有学者认为“民国初年后流行的新粉彩用传统粉彩的粉彩色料绘画,但绘画形式和绘画技法较前代都有变化更新。传统粉彩一般以图案、装饰为主,新粉彩则采取中国画的构图表现形式,多以历代名画或构图样式为蓝本”(4)李文跃:《景德镇粉彩瓷绘艺术》,南昌:江西高校出版社,2004年,第53-54页。。诸如此类着眼于“工艺与艺术特点”的研究,是目前学界在探讨“珠山八友”瓷绘艺术时“主流”的研究方式。这种专注于“艺术本体语言”的“内部研究”当然非常重要,但其问题也很明显,尤其是当它成为主流研究方式的时候。其问题在于它把“珠山八友”的“新粉彩”瓷绘艺术从“社会历史语境”中剥离了出去,遮蔽了对其深层社会历史动因的探讨,有“见树不见林”、浮于表象之弊。而在诸多社会历史动因中,“经济因素”不可忽视。“艺术经济学”的视野或许可以帮助我们揭开“珠山八友”在中国陶瓷绘画艺术史上的另外一副面孔。

艺术经济学是一门以经济学的理论与方法研究艺术现象中的经济因素,以探求艺术生产与消费活动一般规律为研究目的的学问,最早诞生于西方20世纪60年代,并于80年代初传入中国。经过近四十年的发展,该学说已经从一种有关艺术现象的研究理念与方法,逐渐发展成为一门介于艺术学与经济学之间的交叉性学科。“艺术理论”和“经济理论”构成了该学科研究的“两个基石”,其核心理念认为,艺术活动“既是一种精神生产活动,也是一种特殊的经济活动”(5)林日葵:《艺术经济学》,杭州:浙江工商大学出版社,2009年,第8-12页。。围绕这个核心理念,作为学科的艺术经济学研究逐渐形成了“艺术经济生产论”“艺术经济资源论”“艺术经济产品论”等主要研究领域①。

有感于目前学界对“珠山八友”及其“新粉彩”艺术研究的上述不足,笔者曾在2015年出版的《从身份变迁到粉彩传承》一书中,尝试引入艺术经济学视角对“珠山八友”的“新粉彩”艺术展开初步探讨,这种探讨后来获得了学界的认可(6)拙著《从身份变迁到粉彩传承——晚清以降景德镇粉彩艺术名家研究》获得了2017年第17次江西省社科优秀成果二等奖。。此后,受本人及该书研究理念与方法的启发,丁传国博士选择以“珠山八友”为博士论文研究对象,对八友的经济活动做了进一步探讨(7)丁传国:《“珠山八友”的艺术经济活动研究》,南京艺术学院2017年艺术学理论博士学位论文。。不过,从整体上看,以此为视角的研究仍然是陶瓷艺术学界比较薄弱的一个环节。这种薄弱并不限于对“新粉彩”的研究,在陶瓷艺术其他领域如“浅绛彩”“古彩”“新彩”“现代陶艺”等也同样存在。近四年来,笔者参与了国家艺术学重大攻关课题《丝绸之路中外艺术交流图志》的研究,负责其中“瓷器卷”的编写。在此过程中,笔者对海上丝绸之路中的“外销瓷”贸易,尤其是对陶瓷生产既是一种精神性创造活动,更是一种经济生产行为有了更加深入的认识。带着这种认识进一步反观“珠山八友”及其“新粉彩”艺术,又有了一些新的体会,撰文在此以就教于方家。

二、市场环境:瓷都、移民与“外销瓷”等瓷业贸易的复兴

自元明以降,由于元浮梁瓷局、明清御窑厂的设立以及15世纪末伴随地理大发现而来的全球贸易时代的开启,中国陶瓷业领域百花齐放的局面便逐渐向景德镇窑一枝独秀的方向发展了。景德镇不仅逐渐成为全国制瓷中心,而且由于“青花瓷”在国际市场上尤其是中西亚伊斯兰世界中的广受青睐,景德镇逐渐成为全球制瓷中心,在全球领域奠定了其当之无愧的“瓷都”地位。毫不夸张地说,明清时期景德镇借助海上丝绸之路的对外贸易史即半部中国陶瓷对外交往史。尽管19世纪中后期,借助工业文明的成果,西方各国的陶瓷生产与贸易逐渐走向全球,以景德镇为代表的中国陶瓷业备受打击,辉煌难续,但几百年来所形成的丝路“余威”也自有其强大的历史文化惯性与难以替代性,尤其是像景德镇这种传统上以手工业的艺术瓷生产见长的陶瓷产地,仍然可以在全球化时代找到自己的一席之地。

由于在中国乃至中外陶瓷交流史上的“瓷都”地位,明清以降的景德镇商业繁荣,人口众多,以浮梁县下辖的乡镇之政治身份跃然而成中国手工商业名城,也算是中国历史的奇葩之一。一方面是制瓷和手工商业的发达,另一方面周边农村历来沉重的地丁漕赋、苛捐杂税、天灾战祸等,久而久之便形成了“外乡人”为生活所迫背井离乡来景德镇以瓷谋生的传统,其中以江西都昌、鄱阳、乐平、余干、丰城、南昌等周边地区居多,“珠山八友”的核心成员也是这种情况。

例如徐仲南(1872—1953),南昌人,光绪宣统之际赴景绘瓷,此后常往返于汉口、南昌、景德镇之间;汪野亭(1884—1942)、程意亭(1895—1948),均为乐平人;毕伯涛(1885—1961),祖籍安徽歙县,寄居江西鄱阳,1911年左右举家迁景,与鄱阳人刘雨岑(1904—1969)是老乡;邓碧珊(1874—1930),江西余干人,1913年左右赴景;老家距景德镇最远的是田鹤仙(1894—1952),浙江绍兴人,也不过是邻省。从迁居景德镇的时间上看,“珠山八友”中除程意亭、刘雨岑入于二十世纪二十年代外,其余皆至迟在1915年前的民初已入景绘瓷。

“珠山八友”之赴景德镇,除历史上有这种外乡人移民以瓷谋生的传统外,清末民初景德镇瓷业贸易的逐年发达,是他们齐聚在此的重要时代与商业背景。刘新园先生据吴宗慈《江西通志稿》载清末民初景德镇瓷器外运量,计算得出四个时期的年均值(见表1):

表1 景德镇瓷器外运量

据表1可知,饱受太平天国战祸影响的景德镇瓷器外运量在战后逐年稳步增长,尤其在民国时景德镇瓷业生产较晚清更为发达。虽然“由于国外瓷器采用新机器进行批量化生产,其生产成本远低于国内的手工制瓷,使得景德镇瓷器的市场竞争力难以与其匹敌。但值得庆幸的是,当时洋瓷的输入主要以日用瓷为主”(8)吴秀梅:《传承与变迁:民国景德镇瓷器发展研究》,上海:光明日报出版社,2012年,第21页。。因此“在洋瓷倾销国内市场的同时,景德镇瓷器也有运往国外销售的,尤其是艺术瓷的销售数量较为可观”(9)吴秀梅:《传承与变迁:民国景德镇瓷器发展研究》,上海:光明日报出版社,2012年,第24页。。与“内销瓷”相比,借助于海上丝路,以手工为主的景德镇美术与博古瓷器,在海外销行更好。民国时,景德镇制瓷企业设海外贸易总局于九江,设分局于各通商大埠,景德镇瓷器经九江、上海、香港、南洋,最后抵达欧洲。有学者认为,“从中国陶瓷出口总数来说,从九江出口的瓷器,虽将国内和国外包括在一起,但从所占比例来看,应以景德镇瓷器输出外国居多,而陶瓷出口的各埠中,又以九江为最多,即77376,计2858669关两”(10)吴秀梅:《民国景德镇制瓷业研究》,苏州大学博士论文,2009年,第21页。。

通过图5、图6变形曲线,可以看出手工焊的焊接横向变形要稍大于自动焊,这与手工焊的焊接热输入及焊接填充量较大有关。手工焊与自动焊两种焊接工艺的焊缝纵向变形量相当,变化都不大,可见焊接过程对纵向变形影响较小。总体而言,焊接变形可以通过改变焊接顺序控制在一定范围内,相对而言手工焊接需要频繁的更换焊接顺序来达到控制焊接变形的目的,势必会增加焊接过程的工作量。

另据《江西之瓷业》(11)江西省政府秘书处统计室编印:《江西之瓷业》(江西经济丛刊第十种),南昌:南昌丰记印书局,1936年,第2-5页。载,民国1912年至1933年间,江西瓷器外销在“珠山八友”之“月圆会”雅集的1928年左右形成一个小高峰。先是1926年突破八万担(82612担),1927年突破十万担(103065担),1928年达到110484担,1929年至127860担,创民国二十年间江西“外销瓷”最高纪录,而这些“外销瓷”以景德镇瓷器为主。刘新园认为这“显然是窑业兴盛市场广阔的标志,这一时期的景德镇对外界的吸引力应当不小”。他调侃“珠山八友”领袖王琦之“陶迷道人”的雅号说,“尤其有趣的是王琦,他来镇之后的雅号为‘陶迷道人’,这一雅号似乎意味着景德镇陶瓷以及因彩瓷而获得的经济方面的利益使他着迷了”(12)刘新园:《景德镇近代陶人录》,见《瓷艺与画艺——二十世纪前期的中国瓷器》,香港:香港市政局出版,1990年,第62页。。

三、市场商机:无行垄断的“美术瓷”与“新式红店”

与晚清相比,民国景德镇瓷业的逐步稳定和发达,为“珠山八友”提供了一个非常好的市场大环境,但问题是从现实操作层面讲,应该从哪里下手才能有效介入到这个大环境中去呢?八友是幸运的,历史在此时给他们提供了一个机遇!

景德镇传统瓷业分工虽细,但总体上可分为三大主要行业即“坯户”、“红店(即彩画店)”、“窑户”三行。三行“各执一事,各分一帮”,各行各帮之间,壁垒森严。景德镇有句行话,“你要做窑,先要投行”,你不投行,休想做窑。三行中的“彩画店”是从事釉上彩绘的作坊,当地人称其为“红店”,在这种作坊里从事该种瓷绘的艺人,常被呼之为“红店佬”。成书于1920年的《景德镇陶业纪事》曾这样描述民国初年景德镇的“红店业”:“镇中红店,多数旧派。近有瓷业公司及新式红店数家,从事改良,花样新奇,成绩昭著。至于旧店,则有数十年前之花色,至今如故者。此等店居,尚属多数(13)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第697页。。”这些“旧式红店”“所雇彩工,多属匠派,艺术初无可观,其属于美术品者,则以瓷件包绘,而临时请托焉。全镇之美术家不过二三十人”(14)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第708页。。从这些描述可知,景德镇当时的“红店业”已有了“旧派”与“新式”之分,以“旧派”居多,“新式红店”尚属新生事物,且实力薄弱,全镇美术家“不过二三十人”。从市场角度看,这些“旧店”绘制的瓷器,“碗盏盘盂,诸多粗恶,花绘几若涂鸦,颜色浓淡,配置失宜,鲜能悦目。如欲购一雅致用品,或可持赠友朋者,则几百不得一二焉”(15)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第709页。。而那些“美术家”所从事的“‘美术研究’对于他们来说听都没听说过”(16)张驰:《民国时期景德镇瓷业的衰落》,《文物世界》2003年第3期,第14页。。

“美术瓷”在景德镇的兴起,同治、光绪年间以程门为代表的“糙粉彩”或“戾家粉彩”(即学界所习称的“浅绛彩”)功不可没!不管出于什么样的原因,他们将“文人画”理念与艺术形式成功移植到瓷上,实现了景德镇瓷绘由比较匠气的“装饰性”向追求“绘画性”的瓷绘艺术的转型。虽然在民国初年,该流派便逐渐退出历史舞台,但它为主攻“美术画瓷”的“新式红店”及“珠山八友”的出现做了很好的铺垫。也就是说,在民初景德镇,专攻“美术瓷”的“新式红店”还是一个“新行当”。这些来自外乡又颇有点文气的“八友”,在壁垒森严的景德镇诸“行帮”中选择从事技术含量高的“粉彩美术瓷”,既是无奈,也是聪明之举,因为此行属新生事物,不仅“无帮”,且从业者少,可放手去做!

不能不说,“珠山八友”尤其是作为领袖的王琦,其嗅觉是极其敏锐的。抛开个人艺术成就不论,王琦对历史与时代的敏感和精准把脉,是其成为“珠山八友领袖”的重要原因之一。人们常论时势造英雄,但没有敏锐的嗅觉、悟性和勤奋,时势也造不出英雄。王琦从“捏面人”开始,后学海派名家钱慧安转向釉上瓷绘,又师邓碧珊学绘瓷像,再追黄慎以书风入瓷,最后主攻“粉彩美术瓷”创作。不断的尝试显示出王琦对艺术创新、窑业行帮、市场行情具有极强的判断、适应和调整能力。既然“美术画瓷”无行垄断,又有“浅绛彩艺人”筚路蓝缕,此行可试!顺势者兴,没几年工夫,王琦先入“民初三大家”之列,后又为来自官方的知事陈安所赞,又被在景德镇悉心调研三个月、思想比较先进的向焯誉为“一时之杰”,其后来能领袖“珠山八友”,现在来看亦是自然而成。

相较晚清,民国瓷业更趋稳定,市场更为发达,乘“美术画瓷”尚无行垄断之虚而入的“民初三大家”及“珠山八友”,没有丧失历史提供的这个良机。于是,走“美术画瓷”行当的“新式红店”纷纷建立起来,如王琦之“匋匋斋”、王大凡之“希平草庐”、汪野亭之“平山草堂”等。在“珠山八友”结社前的1920年左右,部分八友成员及其“新式红店”在景德镇已小有名气。当时在景德镇调研的向焯即称:“近世以来之瓷业家,前夫此者吾不知矣,现今若美术家,则有王琦、汪野亭、邓碧珊、朱寿芝等。制作家则有吴霭生、鄢儒珍、李子衡等,皆能极深研几,独出新意,乃陶界中之佼佼者。”(17)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第734页。向焯之“皆能极深研几,独处新意”的评价是很到位的。这些创建“新式红店”的“美术家”们有着非常强的“艺术创新意识”,这种意识既来自于艺术上的探索,也来自于他们对窑业行帮与市场的呼应,这也是后来“珠山八友”所以能结社的重要原因之一。

四、“珠山八友”结社的商业动机

除了清末民初景德镇瓷业的逐步稳定与趋向繁荣,此时期取代广州、苏州、扬州等传统商业与文化重镇,迅速崛起而成为中国乃至亚洲金融与商业中心的上海,对“珠山八友”的形成亦有非常重要的艺术与商业影响。

历史常常很是吊诡。鸦片战争、太平天国运动等内忧外患,对晚清及中华民族而言本来是痛苦而不堪回首之事,但对上海的迅速崛起却意义重大。“五口通商”的开辟不但使其逐渐取代了“一口通商”时代的霸主广州,吸引大量广东人、福建人北上谋生,让原住民在1853年的上海“小刀会”起义中,切身体验到了这帮来自闽粤之地移民的巨大力量,而且太平天国运动还将苏浙一代的巨富大贾及大量难民携金带银的赶到上海租界,让租界从最初的不到两万人一下激增到十九世纪九十年代的近百万人。随着上海崛起的新兴富裕商人和市民阶层很快取代了传统的官僚士大夫消费阶层,不但吸引了大量艺术家如任熊(1823—1857)、虚谷(1823—1896)、任伯年(1840—1896年)等来到上海,逐渐形成了有名的“海上画派”,而且从消费群体、商业运作、人际社交等各方面影响了近代画家的创作理念、题材选择、风格追求甚至生存状态,使他们的艺术呈现出区别于传统绘画的强烈的“商业化”“世俗化”“多元化”特质。可以说“在清末民初的大商埠上海,商业化是一股强大的不可逆转的潮流。画家为了生存,也为了让作品产生社会影响,只能顺应这股潮流”(18)王飞:《海派绘画的商业化由来》,《美术观察》2006年第10期,第108页。。上海之商业大都会地位及“海上画派”成熟的商业运作模式的形成,对“珠山八友”之成长与结社的影响也是巨大的。

上海不仅是“珠山八友”作品的主要销售地之一,“海上画派”代表画家如钱慧安、任伯年等也是“八友”模仿的主要对象,从而在粉彩创作上表现出很多与“海上画派”风格相似的特征。更重要的是,该派对商业运作模式及理念如“美术社团的经济功能”开发、“笺扇店铺”、“润格制度”、利用“报纸杂志等传媒的宣传和广告”等方式的尝试与成熟运用,对“珠山八友”的结社、“新式红店”的开办、自订或他订的“润格制度”均有重要影响。例如,“经济功能是近代海派美术社团的一个很重要的特征,是过去雅集所完全不具有的功能。”(19)孙淑芹:《近代海上画派的商业运作模式》,《郑州大学学报》2012年第1期,第138页。。这在“珠山八友”结社上也体现得非常明显。过去学界一般认为,1928年“月圆会”的成形与“珠山八友”的结社是出于“雅集论艺”,如毕渊明、熊中富先生等均持此论。此说当然有其道理,但也不能排除其“商业动机”。“雅集论艺”之外,便于“客商订货”亦是重要原因。如同样是关于八友结社的成因,刘新园就提出了不同看法:“一九二八年,瓷板画大为销行,王琦为接受订货(其时客商要求一套瓷板有八个不同画面,由各有专长的艺人执笔彩绘),或为研讨画艺,邀请几位志同道合的艺人组成了月圆会(取月圆人寿年丰之意),要求每月聚会一次,于是市民或客商就把围绕在王琦周围的几位配画者称之为‘珠山八友’或‘八大名家’(20)刘新园:《景德镇近代陶人录》,关善明:《瓷艺与画艺——二十世纪前期的中国瓷器》,香港:香港市政局出版,1990年,第64页。。”也许出于谨慎计,刘新园在提出“接受订货”说之后又补充了“或为研讨画艺”一句话,不仅将此动机放在了第二位,而且更耐人寻味的是,他认为所谓“珠山八友”之名非但不是毕渊明所言乃“自命名之”,而是“市民或客商”名之。假如刘新园此论在八友结社初期尚可商榷的话,那么1930年、1937年邓碧珊、王琦辞世后,八友找徐仲南、田鹤仙等人配画及二人为“客商订货”考虑,遂“改山水”而专攻“竹与梅”,便带有非常明确的商业目的了。

五、“珠山八友”推销作品的商业运作策略

如前述,与晚清相比,民国景德镇瓷业的逐步稳定和发达,上海之商业大都会地位的形成及消费主体逐渐由传统官僚士绅向新兴商人、市民阶层的转型、海上画派成熟的商业运作模式的形成,为“珠山八友”提供了一个非常好的市场大环境与艺术品商业运作范例。事实证明,“八友”采取了有效的商业运作策略,很好地利用了这个绝佳环境,他们的商业运作策略主要体现在以下四个方面:

第一,自创“新式红店”,自画自销。不像传统红店以雇“红店佬”为主,分工明确,“珠山八友”们自己既是“红店佬”,又是“红店店主”,从配料、勾画、填彩、题款均能一人完成,并且自销作品。除了我们前面提到的王琦、王大凡、汪野亭等人外,八友其他人如邓碧珊的“为绚画室”、“晴窗读书楼”,徐仲南的“栖碧山馆”,程意亭的“佩古斋”,田鹤仙的“古石斋”,刘雨岑的“饮冰斋”,张志汤的“亦匋斋”等均有自己的“红店”。三十年代,何许人曾自设瓷号于江西九江,作品题款常有“许人出品”字样,有比较明显的“商品意识”。另外,除了自画自卖,“八友”同时也代景德镇画友接单订货,以艺营商。这些“新式红店”既是工作室,又具画廊商铺性质,与上海的“笺扇店铺”非常相似。

第二,“珠山八友”不仅有自己的红店,还通过对“润例”制度的熟练运用与外地如南昌、九江、上海等地的瓷庄合作,商定润例,为其画瓷。

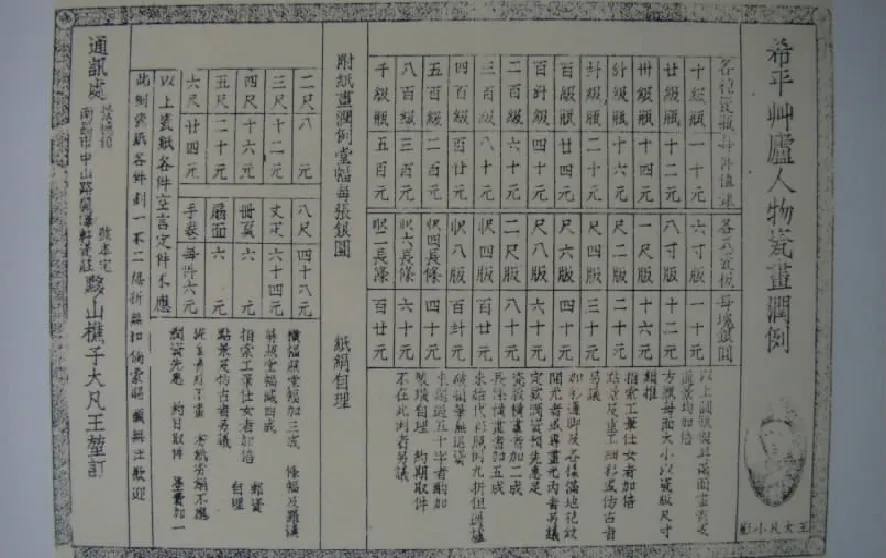

课题组曾采访王大凡之侄王锡良(1922—)先生。据王锡良回忆,“当时有个姓杨的南昌商人把景德镇名家给包了,规定南昌那个地方只能给他画,其它地方没有规定。王琦一年有700大洋,王大凡500,王步(1898—1968)300。现洋是固定给的,当年画不完来年可以补上”(21)“王锡良访谈”:访谈人杨丽莎等,2009年11月22日,景德镇华阳花园王锡良家中。。再如王大凡与南昌丽泽轩瓷庄的合作。该瓷庄由梁兑石创办,位于江西南昌中山路上,是民国时代南昌有名的大瓷行。梁兑石本人既是绘瓷画师,又是瓷商,与王大凡等景德镇名家多有合作。据民国二十二年(1933)丽泽轩瓷庄存世的“希平草庐”人物瓷画“润例单”(见图一)(22)耿宝昌、秦锡麟主编:《珠山八友》,南昌:江西美术出版社,2009年。可知,王大凡“百级(即件)瓶”卖“廿四元(银圆)”,“二百级”瓶卖“六十元”,“一尺版”瓷板卖“十六元”,“二尺版”卖“八十元”。王大凡不仅详细制定了各种尺寸瓷瓶、瓷板、纸画的润格费,而且针对特殊情况作了极其详细的补充说明。如针对圆瓶,“以上圆瓶双耳两面画者或通景均加倍”,对彩绘,“点景及重工细彩或仿古者另议”等等,不厌其详(图1)。

图1 “珠山八友”之一的王大凡人物瓷画“润例单”

第三,投市场所好,懂受众审美消费心理。例如民国时随着瓷板烧成技术的进步,“瓷板画成了富人家中装饰住宅环境、增添文化气氛和显示高雅富有的悬挂之物,亦成为达官贵人、商贾平民相互赠送之礼物,故时尚的瓷板画大行其道。因而‘珠山八友’主要作品均为瓷板,而立体造型的瓶类或器皿却凤毛麟角”。再如,珠山八友所画粉彩题材多“人物”与“花鸟”,而“山水题材”则相对较少,这也是对新兴商人及市民审美趣味的准确把握。

第四,通过各种方式提高自己的艺术与市场知名度。例如以办展览、参加各种评比的方式提高自己的社会认可度。像王琦、王大凡1915年曾参加巴拿马国际博览会,并斩获奖项,在当时轰动不小。这种通过参加国内外各种展会以推介自己产品的方式,在民国初年的景德镇颇为流行。例如当时颇有实力的江西瓷业公司就曾积极参加“南洋劝业会、巴拿马赛会、均得有优等奖牌”(23)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第723页。。据汪桂英回忆说,“父亲(按:汪野亭)很会赚钱。他曾联合其他艺人,在南昌、上海、杭州等地办展览,名气大了很多,东西越来越贵。10件的瓶子卖10块银圆,一晚能赚100多块银圆,家里逐渐富了起来。挣的现大洋丢到木头箱子里能把底砸破了。可惜,作品价目单在“文革”里没保存下来”(24)“汪桂英访谈”:访谈人杨丽莎等,2010年3月12日,景德镇陶研所汪桂英家中。。再如在报纸杂志等现代传媒远不及上海发达的景德镇,王琦利用传统的来自官方、民间的“口耳相传”方式进行宣传。至迟在1916年,他便将因整顿吏治与社会治安而深得民心的浮梁知事陈安所题写的“神乎技艺”匾额,悬挂于其画室,声名遂大噪。借助“官推”是“珠山八友”提高社会与市场知名度的重要方式之一。当然这种借助实际上也是一种“互动”,官方也乐于此道,视为己任。例如1919年接替陈安出任浮梁县知事的韩兆鸿,在为向焯的《景德镇陶业纪事》所做的序言中说“鸿忝为民仆,提倡实业,盖其天职。下车伊始,即联络工商,创设磁业研究会,为改良之先声”(25)向焯:《景德镇陶业纪事》,熊廖编《中国陶瓷古籍集成》,上海:上海文化出版社,2006年,第665页。。由此可见,王琦等人是很善于和官方互动的。

从以上几点可以粗略看出,“‘珠山八友’不纯粹是文人雅士,他们懂得在商品经济社会,必须靠卖字画和手工瓷画艺术品来养家糊口、维持生计。因此他们的吟诗作画、品评画理的聚会活动,在一定程度上与提高艺术修养、参与市场竞争、提高自己的社会地位”(26)张学文:《“珠山八友”的形成及其结社性质》,耿宝昌、秦锡麟编《珠山八友》,南昌:江西美术出版社,2009年,第19页。等因素有密切的关系。运用这些商业运作策略,“珠山八友”不仅让自己的粉彩艺术传扬出去,而且让自己过上了非常富裕的生活。据王锡良回忆(27)“王锡良访谈”:访谈人杨丽莎等,2009年11月22日,景德镇华阳花园王锡良家中。,八友领袖王琦在景德镇东门头有300平方米工作室,家有电灯、进口照相机。王大凡的日子过得也很是滋润,据图一推断可知,以“百级(即件)瓶”为例,王大凡每月只需交南昌瓷庄不到两个瓶子便可赚到四十大洋。这还只是在南昌的瓷店,倘再加上其他地方的销路,其收入应是相当可观的。王锡良说王琦、王大凡、王步在当时是“小康之家”应是不虚之言。

我们可以横向比较下1930年左右民国老百姓的生活状况。据《文化名人的经济背景》一书研究,物价指数与1933年(150.3)大体持平的1926年(148.9)“北京市民每家(案:五口人)每年最低生活费达到125—150银圆”(28)陈明远:《文化名人的经济背景》,北京:新华出版社,2007年,第224页。。如果取每家“138银圆”的年平均最低生活费计,1926年北京市民每人每月2.3银圆即可维持基本生活。所谓基本生活即“食物虽粗而劣,总可以充饥;房屋不精致,总可以避风雨;此外每年还可以制两身新衣裳,买一点煤免到路上去拣去扒;更可以留余五圆,做零用。拿了这五圆可以在年节,买一点肉吃,常常喝喝茶,若没有病人及医药费,或者可以去近边山上去朝香”(29)陈明远:《文化名人的经济背景》,北京:新华出版社,2007年,第224页。。如此一比较便知,单单在南昌一地瓷绘市场,王琦每月60银圆、王大凡约40银圆的收入,就已经可以让他们一家人过上殷实的“小康生活”。倘若再加上其他地方的销路,例如在景德镇自己店里的自卖自销,王锡良“小康生活”的评价恐怕是过于谦虚了!

六、珠山八友“新粉彩”艺术创作活动的市场化特征

通过以上分析可以发现,“珠山八友”在商业运作方面取得了不俗成绩,凭借精明的商业头脑富裕发达起来。当然,这方面的成功同样离不开他们在艺术方面的探索,但是倘若只有艺术造诣而缺乏有效的商业运作,恐怕也难成就八友在瓷绘艺术史上的地位。在这些商业运作中所体现出的“市场意识”,同样深深影响了他们的艺术创作,使其创作活动带有明显的“市场化”特征。

第一,是创作主体的“市场化”特征,“珠山八友”很好地将“商业元素”融入到艺术创作活动中,做到了“艺人”与“商人”身份的合一。

第二,创作主体身份的“艺商合一”,让艺术创作活动的性质也具有了“艺术—市场”的双重属性,即“精神创作属性”与“物质生产属性”。如前所述,八友的结社行为与创作活动并不是单纯的“艺术行为”,他们在“研艺”的同时,也是在“卖艺”。例如,依据刘新园的考证,1928年王琦在接受客商订货时,客商有明确要求,即一套瓷板有八个不同画面,需由各有专长的艺人执笔彩绘,这种任务显然非一人能够完成。再如前述,本来擅长“山水画”的徐仲南、田鹤仙为“客商订货”考虑,改“山水”而专攻“竹与梅”,并以此领域名世,反倒让人忘了他们最初的老本行。这里不仅体现了“珠山八友”在艺术上的“术业有专攻”,而且体现了他们在“艺术生产”中的“分工合作意识”,这种意识是典型的市场化意识。

第三,“八友”创作活动的“市场化”特征,最集中地体现在艺术作品的“产品属性”上。他们善于对市场消费群体审美心理的准确把脉及其作品题材的选择。民国时代,“八友”的客户群已经不是晚清以程门为代表的“浅绛彩”瓷绘所面对的“士人”阶层,而是逐渐富裕起来的商人与市民阶层。这两个阶层在受众规模与审美文化趣味上差别很大,“八友”似乎很清楚这种差别,这主要表现在瓷绘题材与主题的选择上。我们可以发现一个很有趣的现象,早于八友近半个世纪之前以程门为代表的“浅绛彩”瓷绘中,“山水题材”是主流,带有鲜明的“文人趣味”,而珠山八友的“新粉彩”瓷绘却主要以“人物”与“花鸟”题材为主,究其主要原因之一在于,这两类题材比较迎合市民阶层的审美文化趣味。

第四,“八友”在艺术传承上对海上画派艺术家有选择性地模仿。在中国近代画坛,海派画家迎合市场客户的审美趣味进行创作,因将市场因素引入画坛曾一度广受诟病,但这没有影响“珠山八友”尤其是其领袖王琦乃至王大凡对他们的追模。例如王琦在模仿钱慧安作品方面就曾下过很大工夫,在题材、线条、构图、风格等方面颇为神似。有意思的是,王琦、王大凡等人对海派画家的模仿也并非照单全收,而是似乎颇带有选择性,例如与蒲华、虚谷、吴昌硕等海派艺术家相比,他们对钱慧安、任伯年似乎更感兴趣。以笔者所见,二人作品在民间气、世俗性、市场认可度等方面的特点可能是吸引王琦、王大凡追模的重要原因。

第五,“八友”瓷绘艺术重在对粉彩本体语言的回归及对“雅俗共赏”艺术风格的追求。粉彩瓷绘艺术中最核心的本体元素是“玻璃白”的发明和使用,主要表现在三个方面:“涂粉为地”,在其上施彩渲染;将其掺入彩料中“粉”化之,可以表现出各种色彩在色相色阶上非常丰富的深浅浓淡变化;“单独作彩料”使用。“玻璃白”材质的使用极大地丰富了釉上瓷绘工艺语言,如单单填色工艺就有洗染、打底、平填、接色、罩色、吹色、扒花等方法。借助“玻璃白”材质及其施彩方法,“粉彩”艺术在骨子里就有一种追求“浓妆艳抹”的民间气息。“珠山八友”在艺术上的贡献之一便是重新恢复了粉彩艺术创作中的这些艺术语言。之所以说是“重新恢复”是因为,在“珠山八友”之前以程门为代表的“浅绛彩”艺人因为各种原因曾一度中断了对“玻璃白”的使用,将瓷胎当画纸,直接在瓷胎上施彩料。其优势是便于像纸画一样自由创作,但因缺少了“玻璃白”的渲染等各种工艺,在色阶与表现力等方面相对比较素朴单调,学界所谓的“浅绛彩”施彩淡雅的艺术风格其实多少有些无奈之举(30)龚保家、任华东: 《论作为“戾家粉彩”的“浅绛彩”瓷绘艺术》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2016年第5期,第185-188页。,但这种素朴淡雅风格却深受士大夫阶层喜欢。从艺术风格上说,“珠山八友”对粉彩本体要素“玻璃白”的回归与灵活使用,将“艳丽”之美重新带回到粉彩艺术中,在“浅绛彩”所追求的“雅致”风格之外,形成了一种“雅俗共赏”的新艺术格调,是谓“新粉彩”。以往学界通常是从“美学”角度看待这个问题,其实从“艺术经济学”的角度看,如果说其对“雅”的追求体现了“八友”比同时代景德镇一般匠人有着相对比较高的艺术与文化素养,那么其对粉彩“色丰彩艳”之美的追求就不仅仅是一种艺术追求,而且也有其商业上的考量,因为对于富商与市民阶层来说,这种风格更符合他们的审美趣味。进入民国后,随着中国传统士大夫阶层的逐渐式微与市民阶层的日益崛起,中国的审美文化也在悄然发生变化。世俗化、大众化逐渐取代了传统的文人化趣味。“珠山八友”的瓷绘艺术之所以能在当时就产生很大影响,而以程门为代表的“浅绛彩”却最终在进入民国后的二十年代就消失了,两者之间恰好存在一个此消彼长的关系,在我们看来,这绝非巧合,社会阶层与审美文化的变迁应该是一个很重要的历史与文化原因。

综上所述,从艺术经济学的角度看,“珠山八友”之所以能在粉彩瓷绘艺术领域取得如此大的艺术成就,其实并不仅仅来源于他们在艺术方面的探索,也来自于市场环境、商业运作及商人身份等多种经济因素的共同塑造。在民国商品经济飞速发展的历史语境中,“‘珠山八友’既是文化的,又是经济的,是商品经济社会的产物”(31)张学文:《“珠山八友”的形成及其结社性质》,耿宝昌、秦锡麟编《珠山八友》,南昌:江西美术出版社,2009年,第19页。。艺术经济学视角为我们揭开了八友结社及其粉彩艺术的另一个维度,即他们不仅是成功的粉彩瓷绘艺人,而且也是精明的商人,或者说是有精明商业头脑的艺人。这既是时代造就的,也是他们顺应时代的主动选择。而学界所惯称的“新粉彩”艺术的“雅俗共赏”审美风格的形成,也不仅仅是一种自觉的艺术追求,更与满足市场和商业需求有关。以“结社”这种“抱团式”的商业运作所取得的成功,不仅使“珠山八友”拥有了更广泛的受众群体,获得了市场的青睐,而且反过来又扩大了他们在艺术上的知名度。在艺术史上,“艺术”与“经济”之间有的时候的确会形成一种良性互动关系,这在“珠山八友”身上得到了淋漓尽致的体现,而这种成功经验至今仍在深深地影响着以“艺术瓷”名世的景德镇。