身份与趣味

——《听琴图》中的鼎插花研究

中央美术学院人文学院 | 石榴

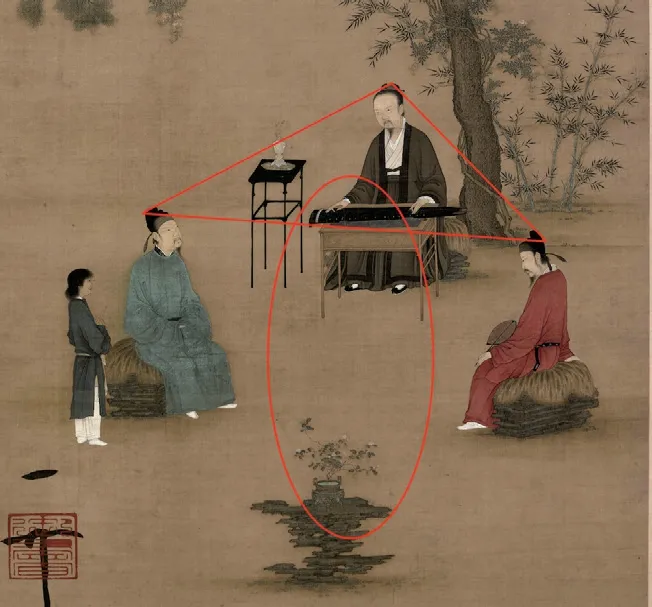

宋画杰作《听琴图》(图1)现藏于北京故宫博物院,画上共绘四人,道士打扮的抚琴者、两位聆听琴音的文官以及侍立的童子。除人物以外,陈设背景同样清晰明了,抚琴者背后画有高大的松树,旁边是几杆修竹;琴案旁为黑漆案几,上置香炉,烟雾袅袅;琴案对面有一块山石,上面放置着盛有清水的古鼎器物,中间插有一枝花。此外画面上方有蔡京的题诗,右上角有宋徽宗“听琴图”的题字,左下角有“天下一人”的花押。画面安排简练精致,显然经过了精心的安排。

对于这件作品的众多讨论中,最核心的几个问题包括这件作品是否为宋徽宗赵佶亲笔①,抚琴者是否为宋徽宗本人②,以及两位文官装扮者的身份。也有一些学者关注《听琴图》中所体现的政治意图③。其中王正华先生的讨论最具代表性,在《<听琴图>的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》一文中,她对画面中的物件如图中三人所坐绒座,怪石上的花瓶,花瓶中所插茉莉,画面构图,题诗等多角度进行了详细考证。在前人研究的基础上,本文重点讨论鼎插花这一极具代表性的现象,结合宋徽宗的政治实践和古铜瓶插花的审美风尚,探讨器物如何与人的身份与趣味交融共生。

一、《听琴图》中的鼎插花

在学者的讨论中,画面前景显眼位置的青铜鼎(图2)往往没有受到足够重视。尽管大部分学者都有提到鼎中插花,但究竟是三代时期的古鼎还是仿古鼎存在不一致意见:有学者谨慎地称之为鼎式花盆,更有甚者,认为根本就不是青铜器,而是一件钧窑瓷器。但其否认为青铜器的理由之一“中国历史上极少发现有以青铜器作花盆的例子”[1]就难以立足。此后有些学者对此观点未加判断地予以采纳,使得本文在铜器复古潮流和铜器作为插花器的语境下讨论显得十分必要。

1.青铜器复兴与徽宗朝的礼制改革

在宋代以前,青铜器用于插花的现象并不常见。首先是因为宋代以前传世和出土的青铜器较少,帝王和士大夫对其缺乏足够的了解。先秦青铜器主要用于宗庙祭祀,代表了统治者的正统地位,但三代至宋代之前鼎都十分少见,偶见出土之鼎会被视为祥瑞之兆④,被用于祭祀或作炼丹之器。⑤宋代随着铜器出土的日益增多,逐渐形成收藏、著录和研究青铜器的高潮。聂崇义奉五代时期后周世宗柴荣(921—959)之命,参考多种古代《三礼图》著成《三礼图集注》⑥。此后宋代有史可考的关于金石图录和考释之作就有八种⑦。这些著作大部分都没有保存下来,只有吕大临的《考古图》还流传于世。《考古图》集合了多家收藏,著录了200 件以上青铜器,从实物出发,记录其形制、纹饰并描摹铭文。

图1 宋《听琴图》北乐故宫博物院

图2 宋《听琴图》(局部) 北乐故宫博物院

三代的青铜器标本和古器物的著录成为了仿制青铜器的蓝本,并在宋徽宗时期掀起铜器复兴的高潮。这一风潮很大程度上受到宋徽宗要求进行礼制改革的需求刺激。这种迫切的愿望体现在其掌政之初的崇宁二年(1103)的手诏中,其中提到“王者政治之端,咸以礼乐为急”“制五礼,示民以节”以及“谐六乐,道民以和”,因此“隆礼作乐,实内治外修之先务”。[2]徽宗朝设置议礼局“召求天下古器,更制尊、爵、鼎、彝之属”,主动从民间搜集三代铜器,作为仿制铜器的参照,并于宣和五年(1123 年)编纂完成《重修宣和博古图》(共收录八百三十九器),又以此为模本,重新铸造礼器。

铸造的仿古青铜器除了皇家收藏和使用以外,还作为家庙礼器赐给文武百官,每个州县都需要祭祀,同时不同品级官员的家庙礼器数量都有详细规定。“礼以辨上下,定名分”,宋徽宗试图以三代之礼为名治理国家,实现正人伦、定尊卑、别贵贱的等级秩序,以维护政治社会的安定。以青铜器为代表的“物”的秩序强化了三代君尊臣卑的身份秩序,宋代的铜器在复兴的礼制要求中得以活跃。

那为何宋徽宗会将作为礼器的鼎用于审美用途的插花?鼎作为一种插花器是否还携带着权力的正统性或祥瑞之意义,以及将三代的礼仪用器转化成生活用器反映了怎样的内部动力?

赵希鹄《洞天清禄·古钟鼎彝器辨》记有:“古铜器入土年久,受土气深,以之养花,花色鲜明。如枝头开速而谢迟,或谢则就瓶结实。”[3]一直以来,铜所具有适合植物生长的元素以及杀菌防腐功效常常被简单解释为用铜器插花的原因。但除了实用性解释以外,北宋末期开始流行的铜器插花还与统治阶层对于古物的态度有关。宋徽宗对于三代青铜器的使用态度并非完全的挪用,而是主张旧制新用。《政和五礼新仪》序中提到“循古之意而勿泥于古,适今之宜而勿迁于今”[2]。卷首还录有大观年间制定礼仪之际,徽宗对于古今之别的看法:“善法古者, 不法其法, 法其所以为法之意而已……然稽古而不泥于古,验今而不失于义,因今之材而起之,虽情文度数与古有异,要其辨上下、分贵贱、定尊卑、别嫌明、微移风、易俗质,诸先王而不谬贻之,后世而可法则庻㡬焉。”[2]

青铜器插花反映了在宋代铜器复古潮流中“循古之意而勿泥于古”的倾向之一是改变青铜礼器的实用功能,变礼仪用器为陈设器⑧。那《听琴图》中的鼎究竟是三代时期的古鼎还是仿古铜器呢?吕大临的《考古图》和《宣和博古图》中均不见类似形制和纹饰的鼎或鬲,尽管这并不能说明该鼎非古铜器,但在倡导恢复“三代之制”的背景下,古鼎仍会具有三代秩序下礼器使用的严肃性,而真正拿来“用”的通常为仿制品[4],徽宗朝官方主持的仿古铜器制造则为鼎之新用提供了可能性。因而出现在《听琴图》前面的鼎插花并非简单的装饰,而是特殊时代特殊身份的产物,正是宋代的青铜器复古潮流和以铜器为标志物的礼制改革,使得青铜器得以频繁地出现在人们的视野中,而鼎作为天子身份的象征以及宋徽宗主张的“古为今用”的态度,使得鼎具有了作为插花器的新时代的使用方式。

2.宋代瓶插花

瓶插花在魏晋南北朝时期就已经出现,但主要用于礼佛。至宋代开始兴盛[5],作为“生活四艺”之一融入上至帝王权贵下至平民的日常。《听琴图》中所插之花的种类并未形成共识。王正华先生指出鼎中所插之花为白色茉莉[6];黄永川先生提出可能为岩桂[7],其依据为南宋赵希鹄的《洞天清录》中一段话:“弹琴对花,惟岩桂、江梅、茉莉、酴醾、薝卜等。香清而色不艳者方妙。若妖红艶紫,非所宜也。”[3]黄永川先生将画面中的听琴情节与插花种类联系起来,却没考虑花的形态与文献的对应关系。北宋花鸟画以写实性著称,尤以徽宗朝尤甚。邓椿《画继》中对徽宗“月季鲜有能画者,盖四时朝暮,花蕊叶皆不同”以及“孔雀升高必先选左”的记载我们并不陌生,没有理由怀疑此花的描绘不以现实中的花为摹写对象。画中所插之花与岩桂(图3)对比,无论是叶子的形状还是花的形态都存在较大差距。但若与茉莉花相比,则十分类似。结合南宋画家赵昌的《茉莉花图》(图4)会发现这两件绘画中对于茉莉的叶子和花的形态的描绘存在诸多相似之处。此外,《洞天清录》中的这段话中茉莉同样为适合弹琴对花的品种。因此正如王正华先生的意见,所插之花为茉莉无疑。

图3 现代岩桂

图4 赵昌 茉莉花图 南宋 私人藏

宋代对花品和花性的研究卓有成就,这一时期以士大夫为代表,形成将花性与品格相比拟的风气。茉莉自唐代由西域传入,北宋后期开始在黄河流域的洛阳、开封一带种植,但多为权贵所用。[8]李格非在《洛阳名园记》中提到:“远方奇卉,如紫兰、茉莉、琼花、山茶之俦,号为难植,独植之洛阳,辄与其土产无异。”[9]宋徽宗御制《艮岳记》中说:“茉莉、含笑之草,不以土地之殊,风气之异,悉生成长养于雕阑曲槛。”[10]历经三朝的名士张敏叔,曾列画中十二客,茉莉排倒数第二个,且身份为远客。⑨至南宋时期,尽管茉莉的栽培与种植技术已逐渐向江南地区推广,但宫廷消费仍为大宗。《武林旧事·卷三·禁中纳凉》中记录了宫中消夏如何观赏和使用茉莉:“又置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉、阇婆、薝卜等南花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿。”[11]

除了花的种类以外,需要关注的另外一个问题是插花的方式。画中仅在水中竖插一支与宋代宫廷常见的插花方式不同,宫廷插花所用之瓶种类很多,南宋周密《武林旧事·卷二》中记有宫廷节庆插花:“堂内左右各列三层,雕花彩榄,护以彩色牡丹画衣,间列碾玉、水晶、金壶,及大食玻璃、官窑等瓶,各簪其品......至于梁栋窗户间,亦以湘筒贮花,鳞次簇插,何啻万朵。”[11]36如传为赵伯驹的《汉宫图》中展示的节日宫廷内以金银瓶和大官窑玻璃瓶为主要插花器的繁复奇丽的花卉装饰(图5),与《听琴图》中一枝斜倚的插花所体现的情致不尽相同。除了节庆插花以外,宫廷聚会时同样会插花,如《文会图》(图6)中可见六件插花分成两排排列,并以时蔬鲜果相隔,是为宫廷庭园中由皇帝所主导的文士聚会的场景。

图5 南宋 赵伯驹《汉宫图》 台北故宫博物院藏

图6 北宋 赵佶 《文会图》(局部) 台北故宫博物院藏

另外,台北“故宫”收藏的一件宋无款《人物》画轴(图7)展示了文人士大夫的古雅喜好,如琴、棋、书、画等;但画面的视觉焦点却是人物对面的叠石台上的盆花。盆花体量相对较大,花团锦簇之形态仍属于宫苑赏花或宋宫廷隆盛院体花之风俗。[12]

图7 宋 《人物画》 台北故宫博物院藏

图8 宋 《寒窗读易图》(局部) 上海朵云

图9 宋《听琴图》(局部)北乐故宫博物院

图10 《听琴图》画面结构示意图

可以看到,《听琴图》中在鼎中插单枝花卉的方式与文献和图像中所表现的宫苑插花存在差异之处,而与南宋以后文人士大夫中盛行的花枝插瓶的做法相似(如图8)。扬之水先生提到宋代瓶花的流行与家具陈设的变化有关。[5]用来点缀士人书房的花的种类常见的有梅花、水仙、牡丹、芍药、杏花等,花瓶材质主要有瓷瓶、铜瓶、金银瓶和水晶瓶,通常选取单支花卉插瓶,追求“横斜”“疏影”的审美意趣。其中古铜瓶作为插花器尤其受到文人士大夫青睐,宋金元诗词中不乏这样的描述。如南宋的辛弃疾《满庭芳·和洪丞相景伯韵呈景卢内翰》提到:“急管哀弦,长歌慢舞,连娟十样宫眉,不堪红紫,风雨晓来稀。惟有杨花飞絮,依旧是、萍满芳池。酴醿在,青虬快剪,插遍古铜彝”;以及金代的赵秉文《古瓶腊梅》:“未许功名归鼎鼐,且收风月入瓶罂。娇黄唤醒朝阳梦,汉苑荒凉草棘生。”联系二人的身世以及所处的动荡时代,“古铜彝”与“鼎鼐”从礼仪秩序的象征物至日常用器的转化中仍寄托着对于古代盛世的向往,而这一观念又可追溯至北宋以来由士大夫和官方共同促成的以青铜器为名“回向三代”的复古潮流。对于圣人所处时代的向往,连带对于青铜器这种物质载体的珍视,使青铜器以插花器的形式成为赏鉴对象,被纳入北宋晚期以后直至明清帝王和文人士大夫的日常生活,成为社会身份与个人趣味的标榜。

因此《听琴图》中的鼎插花也就具有理解宋徽宗所处时代以及后世明清文人士大夫插花趣味的独特意义。它以宋徽宗时期青铜器复兴与插花风气盛行为背景,是帝王权利与个人审美趣味融合下产物,它标志着青铜器同时具有作为身份象征与审美兴味的器物活跃于新的历史舞台。从金石学复兴到礼制改革,从鼎插花到古铜瓶插花,映射的正是帝王与文人士大夫心照不宣又彼此呼应,以“物”的方式实现理想的社会秩序与审美趣味的合流。

二、琴与复古思潮下的乐制改革

《听琴图》中琴案上的古琴(图9)通体黑漆,琴体半圆,头丰尾狭,七根琴弦清晰可辨。对于琴的讨论大都置于伯牙钟子期式知音体系中,认为是文人意趣的彰显。[13]也有一些学者考虑到古琴具有的政治意涵,如王正华先生谈到自孔子以来音乐即与政治建立了联系,是评判一国政治状况的标准;同时琴音具有道德价值,能匡正不当行为。[6]91汉代古琴开始成为“八音之首”,并作为四时五行、天地六合、尊卑位分的象征。[14]司马迁在《史记·乐书》中评述:“琴长八尺一寸,正度也。弦大者为宫,而居中央,君也;商弦右傍,其余大小相次,不失其次序,则君臣之位正矣……夫古者,天子诸侯听钟磬未尝离于庭,卿大夫听琴瑟之音未尝离于前,所以养行义而防淫佚也。夫淫佚生于无礼,故圣王使人耳闻雅颂之音,目视威仪之礼,足行恭敬之容,口言仁义之道。故君子终日言而邪辟无由入也。”[15]

司马迁将弹琴与治理国家相联系,琴的长度与琴弦的位置以及每根弦发出的声音比附儒家的“礼乐”观和等级制度,最终达到“琴音调而天下治”的目的。

正是由于音乐与政治之间由来已久的关联,宋徽宗十分重视宫廷仪式用乐的建设。除了上文提到的“隆礼”以外,宋徽宗试图重建古代等级秩序的另一重要政治举措是“制乐”。在其即位不久后的崇宁元年(1102年)即以大乐之制讹谬残缺,乐器制度不统一为由,诏宰臣商议改革乐制,并博求知音之士。崇年二年(1103年)下诏强调将隆礼作乐作为治内修外的先务,以图用音乐达到以德治民,移风易俗的目的⑩。崇宁四年(1105 年)制作《大晟乐》,试奏于崇政殿。[16]在大晟乐完成的同一年,他还改变了朝廷的礼仪制度,将“乐”从“礼”中分出,不再与礼同掌于“太常”,而专置大晟府,设大司乐一员。[17]《听琴图》中君王颔首抚琴臣子凝神静思的祥和之状,以及徽宗题名“听琴”而非“弹琴”所传达的正是在统一的礼乐秩序下君臣同心治理国家的理想愿景。

三、身份与趣味

1.帝王身份

仿古鼎置于叠石之上,叠石还见于赵佶的画作《祥龙石》,宋徽宗的题字“其势腾涌,若虬龙出,为瑞应之状”说明其被赋予了祥瑞之象征的意涵;因而出现在《听琴图》中,并与仿古鼎和珍奇花卉的组合也极有可能附带了与之相关的祥瑞意含。另外,画中三人所坐绒座所使用的兽毛价格高昂,只有皇家或高级官员才能使用。[6]84这些只有帝王才能享用的物件既昭示其身份地位的独特之处,同时也微妙地传达出君臣秩序井然的景象。

古鼎与古琴的配置作为“礼乐之治”的象征成为帝王身份理想的反映以外,画中的人物的安排更显示出君臣的等级制度(图10)。三位主要人物呈稳定的三角形,并位列画幅的北西东三个方位。抚琴者位于正北,南向而坐;两位官员位于其两侧,东西方位。皇帝据北朝南,群臣列于其南并东西相对的秩序是传统的帝王秩序。[6]85画面中的抚琴者皇帝的地位至高无上,而臣子恭顺地聆听,三人的地位并非完全平等。宋徽宗的另一件作品《文会图》中同样出现了古琴,但画面中心围坐的文人士大夫成为视觉焦点,古琴被置于一侧石桌,作为附庸风雅的陪衬。对比这两件作品中人物的位置安排,以及琴的安放位置,《听琴图》中的政治意图更为凸显。

2.文人趣味

除作为帝王身份与政治秩序的象征以外,对宋徽宗而言,古铜器同样是收藏和鉴赏趣味的体现。蔡京于宣和元年在保和殿侍宴,记录了宋徽宗殿中的收藏,其东西两间“列宝玩与古鼎彝器”;而在宣和二年(1120 年)蔡京的再次侍宴,他对保和殿陈设的描述为“图、书、笔、砚、古鼎、彝、罍、洗,陈几、 案、榻”[4],当古铜器开始和书、画、几、砚被置放在同一空间,昭示着帝王对其更深刻的认同。正如在《听琴图》中体现的那样,帝王的身份理想和文人化的审美在鼎插花这一意向中得以融合。

除了上文主要讨论的仿古铜器插花以外,古琴、弹琴对花、怪石、香炉都体现了宋代士人的生活情趣,如赵希鹄的《洞天清录》中记载:

琴室:若必幽人逸士于高林大木或岩洞石室之下。清旷之地,更有泉石之胜,则琴声愈清,与广寒月殿何异。

焚香弹琴:惟取香清而烟少者。若浓烟扑鼻,大败佳兴。当用水沈、蓬莱,忌用龙涎、笃耨、儿女态者[3]

作为中国历史上著名的书画皇帝,宋徽宗在书法和绘画上的造诣,建立画院进行人才培养以及对于书画的评判标准一直是后人津津乐道的话题。既往对于宋徽宗的认识大部分是从他的艺术成就出发,而他在政治上的作为常以昏庸一词以蔽之。又或者仅从政治制度出发,遮盖了他艺术趣味在其中所起的作用。《听琴图》构建了真实与理想、器物与人互动的场景,后人得以通过物的多义性窥见由帝王身份与个人趣味交织的复杂幽微的人性个体。

四、结语

青铜器在宋代的大量出现与宋代的青铜器复古潮流,以及宋徽宗倡导的以青铜礼器为媒介“以追三代之隆”的政治理想相关。《听琴图》中的鼎正是这一时代潮流下的产物;与此同时,鼎插花又是宋代始盛的插花之风的体现,将鼎作为插花器和稀有的异域花卉彰显了宋徽宗的帝王身份,而单枝插瓶的方式又反映宋代文人士大夫的插花喜好。考虑到三代古鼎仍携带着古礼之象征,作为插花之用的鼎更有可能是一件宋代的仿古器。

另外,画中的古琴除了正人心之内涵和文人趣味的自我标榜以外,也和宋徽宗极力促成的乐制改革相关。这样相对位置出现的鼎与琴也就完整地再现了宋徽宗意图实现“礼乐之治”的理想。这种政治理想还可通过画面的其他器物以及画面构图得以验证。

宋徽宗因为帝王身份能够轻易在日常生活中实现他的文人审美情味,但是他的美感与趣味又与权力相系。这种多少带有理想色彩的、以礼为名回向三代的政治蓝图并未拯救他的江山,一个时代就在一场劫难中草草落幕。只有历经了千年闪烁着锈斑的青铜器和镶嵌在图像中的物质记忆,无声讲述着它承载的历史、理想与情思。

注释:

① 是否为赵佶亲笔的讨论大致分为两类,谢稚柳先生、徐邦达先生、杨新先生认为是画院画家所绘,见谢稚柳:《赵佶<听琴图>和他的真笔问题》,文物参考资料,1957年第3期,20-21页;徐邦达:《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画考辨》,故宫博物院院刊,1979年第7期;杨新:《<听琴图>里画的道士是谁》, 紫禁城,1980年2月。郑珉中先生和丁羲元先生认为是宋徽宗亲笔,见郑珉中:《读有关宋徽宗画艺文著的点滴体会—兼及<听琴图>为赵佶“真笔”说》,故宫博物院院刊,2003年第5期;丁羲元:《宋徽宗<听琴图>解读》,中国书画,2003年第12期。

② 这一说法最早见于清代胡敬的《西清札记》,杨新先生比对了南熏殿旧藏的《历代帝王像》的宋徽宗赵佶画像,确认所绘为宋徽宗本人。见杨新:《<听琴图>里画的道士是谁》, 紫禁城,1980年2月。

③ 画者是否为宋徽宗本人并不影响对于画面政治意图的讨论。画院画家在绘制一幅有帝王肖像的画作前一定经过了深思熟虑的构思与细心揣摩,而宋徽宗本人的题字画押以及大臣蔡京的题诗也说明了对于这件作品的满意与认可。

④ 汉武帝时期汾阳出古鼎,于是将年号改为“元鼎”,唐玄宗因山西常现古鼎,赐名“宝鼎县”。

⑤ 如唐代韦述的《古鼎歌》:“雕螭刻篆相错盘,地中岁月青苔寒。左对苍山右流水,云有古来葛仙子。葛仙埋之何不还,耕者怆然得其间。持示世人不知宝,劝君炼丹求寿考。” 以及苏轼在《富阳妙庭观董双成故宅发地得丹鼎覆以铜盘承》提到:鼎在耳二首人去山空鹤不归,丹亡鼎在世徒悲。可怜九转功成后,却把飞升乞内芝。琉璃击碎走金丹,无复神光发旧坛。时有世人来舐鼎,欲随鸡犬事刘安。

⑥ 聂崇义《三礼图集注》中的图像很多都是臆想出来的,与真正的古器物之间存在差距。尽管如此,《三礼图集注》自宋太祖以后被尊为官府制器的模范,成为宋朝官府以及地方祭器的摹本。

⑦ 如于宋仁宗嘉祐八年(1063年)刘敞作《先秦古器图》,欧阳修的《集古录》,宋哲宗元祐三年或四年(1088或1089年)李公麟作《考古图》,宋哲宗元祐七年(1092年)吕大临《考古图》完成。见李零:《铄古铸今——考古发现和复古艺术》,香港中文大学出版社,2005年,53页。

⑧ 宋代仿古青铜器上体现“勿泥于古”的另一种倾向是改变器物的形制转化为新的造型,这方面的讨论见:邓昶、朱和平:《宋代仿古青铜器造型的设计学考察》,南京艺术学院学报(美术与设计),2016年9月。

⑨ 《中吴纪闻》卷四《花客诗》中记载:“张敏叔,尝以牡丹为贵客,梅为清客,菊为寿客,瑞香为佳客,丁香为素客,兰为幽客,莲为净客,酴醾为雅客,桂为仙客,蔷薇为野客,茉莉为远客,芍药为近客,各赋一首。吴中至今传播。”龚明之:《中吴纪闻》,中华书局,1985年,55页。

⑩ 崇宁二年九月壬辰,召曰:“朕惟隆礼作乐,实治内修外之先务,损益述作,其敢后乎?其令讲议司官详求历代礼乐沿革,酌古今之宜,修为典训,以贻永世,致安上治民之至德,著移风易俗之美化,乃称朕咨诹之意焉。”(元)脱脱等著:《宋史》,卷一百二十八·志第八十一·乐三。