区域网络学习空间应用现状调查及推进路径设计

——以江苏省徐州市为例

张 瑶

(江苏师范大学智慧教育学院,江苏徐州 221116)

0 引言

我国网络学习空间发展方兴未艾。自2012 年3 月《教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)》首次提出建设“三通两平台”、实现“网络学习空间人人通”[1]以来,我国大力支持“网络学习空间”建设与应用,以望实现“网络学习空间人人通”提质增效,走向“校校用平台、班班用资源、人人用空间”的教育新高地[2]。近年来,我国各地网络学习空间发展迅速。2015 年,全国超30% 的学校开通了网络学习空间,其数量达4 200 万个[3];2017 年,我国中小学开通网络学习空间比例为34.8%,其中浙江、辽宁、江苏三省比例超过85%[4];2018 年,全国分别有47.7% 和63.7% 的师生开通了网络学习空间[5];2019 年,网络学习空间覆盖行动将持续深化,逐步实现“一人一空间,人人用空间”[6]。

然而,对于什么是网络学习空间,学术界还没有统一定义。有些学者认为网络学习空间是学习“平台”,是为每个学习者提供私有的、个性化的个人学习空间,为教师教学教研和学生及家长网络互动公共社交场所[7-8]。然而更多学者认为,网络学习空间并不只是为师生的教与学活动开展提供环境和条件,更是集资源、工具、服务和管理为一体的网络架构体系[9]。如贺相春等[10]认为网络学习空间应以软件系统3 层架构形式存在,并将网络学习空间这一系统划分为数字教育资源层、管理与决策层、交流与对话层;武峥等[11]提出基于云架构的“网络学习空间人人通”体系,将网络学习空间分为个人空间、云空间、云课堂、云超市、云管理、云沟通六大基础层次。万变不离其宗的是,网络学习空间是依靠于互联网的虚拟学习环境。本文“乐教乐学”人人通平台是狭义上的网络学习空间,特指运行在专门的教育服务平台之上,面向正式学习和非正式学习的虚拟空间[12]。

刘紫微等[13]、郑立海等[14]调研了全国范围内基础教育网络学习空间与职业教育网络学习空间的应用现状,从全国看,网络学习空间发展迅速。然而由于不同区域经济、文化发展水平存在差异,导致空间发展速度不一、良莠不齐。网络学习空间在不同区域的普及度以及同用户群体对空间的评价如何?空间应用过程中存在哪些突出问题?如何针对以上问题进行改善?这些问题均亟待明确。基于此,本文通过区域网络学习空间应用现状调查,了解区域空间应用水平,诊断现存问题,并通过空间应用推进路径设计,以期促进我国区域网络学习空间健康、快速、深入发展。

1 调查设计与实施

江苏省是我国教育大省、教育强省,历来高度重视基础教育。然而,省内各地市在教育投入、教育质量以及教育信息化发展水平方面存在较大不均衡性。其中,苏北地区教育信息化发展在省内相对落后,但从全国范围内来看,整体处于中等水平。徐州是淮海经济区中心城市,其网络学习空间建设与应用水平在全国具有较好代表性。因此,本研究以徐州市自建网络学习空间为例开展调查研究。

1.1 研究内容

网络学习空间是为管理者、教师、学生、家长等个人及班级、学校、区域等机构服务的网络学习场所,提供开展教育教学、资源共享、交流互动与决策评估等活动[15]。其中师生是空间主要用户,教育教学是空间核心功能。因此,本研究从师生视角出发,调研聚焦于空间普及率、师生用户满意度、用户空间使用行为与在空间应用过程中突出的内外部问题等。

1.2 研究工具

1.2.1 调查问卷

针对以上研究内容,本研究在系统可用性量表(System Usability Scale,SUS)与有用性、满意度及易用性量表(Usefulness,Satisfaction,and Ease of Use,USE)的基础上,自主设计《徐州市中小学网络学习空间应用现状调查》问卷。问卷分为教师版与学生版,其中教师版问卷共23 题,包含基本信息调查、使用情况调查、系统可用性调查、感知有用性与易用性调查、影响因素调查和用户意见反馈6 部分;学生版问卷共15 题,包含基本信息调查、使用情况调查、感知有用性与易用性调查和用户意见反馈4 部分。

1.2.2 访谈提纲

本研究访谈提纲包含教师版和学生版。教师版访谈提纲包含空间认识、空间应用问题、空间评价及对空间建设意见建议4 部分。学生版访谈提纲包含空间应用问题、空间评价及对空间建设意见3 部分。

1.3 研究对象

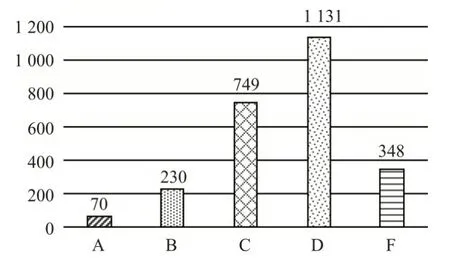

本研究问卷调查对象为已参与网络学习空间培训的师生。在区域方面,有城区、郊区及城乡结合部地区;在学校方面,有信息化水平较高的学校和信息化水平一般的学校。截至问卷发放结束,共有4 038 位教师与34 864 位学生参与调查。被调查师生的基本情况分别如表1 和表2所示。

表1 被调查教师基本情况

表2 被调查学生的基本情况

1.4 问卷调查与访谈实施

1.4.1 问卷调查

本次问卷调查通过“问卷星”(www.sojump.com)平台在线发放,自2019 年1 月9 日-2019 年2 月22 日,共回收问卷38 902 份。为保证问卷有效率,将符合以下任一条件的记录剔除:①问卷填写时间明显少于或明显多于正常时间;②问卷量表选项全部重复;③问卷选项内容前后矛盾。

经质量审核后,剩余教师版有效问卷3 144 份,有效率77.86%;学生版有效问卷24 873 份,有效率71.34%。本研究利用SPSS 数据分析软件对问卷数据进行编码,经Cronbach’s Alpha 系数检验,可知两版问卷中感知有用性量表与感知易用性量表信度系数均大于0.9,量表项目具有相当高的同质性。教师版问卷和学生版问卷效度值KMO 分别为0.937 和0.965,经巴特利特球形度检验得p<0.01,问卷变量间存在相关性,结构效度良好,适合进行后续因子分析。

1.4.2 访谈实施

为补充问卷数据、深入分析问题,本研究从参与调查的学校中随机挑选了5 所学校,其中小学2 所,初中2 所,高中1 所,共访谈了7 名教师(小学2 人、初中2 人、高中4人)与10 名学生(小学2 人,初中4 人,高中4 人),访谈形式包括线上访谈与线下访谈(个别访谈与集体访谈)。访谈开始前记录被访者基本信息、申明访谈目的,访谈过程中严格依照研究要求,访谈结束后整理访谈录音,形成文本。

2 调查结果分析

(1)空间基本普及,经验型教师成为主力军。网络学习空间在徐州市师生群体中的普及率较高,有2 528 名教师与18 686 名学生正在使用,空间普及率分别为84.74%和84.06%。不同教学经验的教师对于网络学习空间的接受度不同,调查结果显示当前该区域使用空间的教师多为51 岁以上的老教师(53.33%)和21-30 岁的年轻教师(27.11%),介于两者之间的中年教师积极性不高。考虑到调查对象教龄分布(见表1),数据突出显示空间在年轻教师与老教师群体中的普及率更高。此外,不同学历教师的网络学习空间开通率构成明显梯度,研究生学历教师空间开通比例为91.67%,本科学历教师空间开通比例为84.43%,本科以下教师空间开通比例仅有62.17%,说明随着教师个人知识面的增长,其对网络学习空间的认知深度与技能掌握愈好。结合以上数据及访谈资料本,研究发现教师网络学习空间普及率在极大程度上受教师教学经验和技术使用经验的影响,即教师技术接受能力受个体差异影响,其中教师自我效能感对技术的使用有积极直接影响[16]。

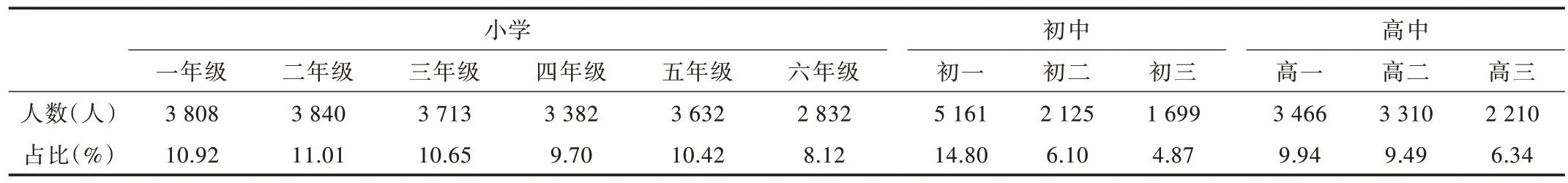

(2)用户满意度尚可,空间感知有用性与易用性较好。本研究利用5 分制SUS 对网络学习空间可用性进行评分,以正向题得分Xi-1,反面题得分5-Xi 为规则,将各题分值转化为百分制,得到SUS 总分。研究发现,正在使用网络学习空间的2 528 名教师的SUS 量表可用性评分均值为67.66 分,根据SUS 曲线分级范围划分空间可用性评价等级后发现,仅有13.76% 教师对空间可用性的评级为D 以下,74.37% 教师对空间可用性评分集中在C、D 等级,如图1 所示。基于Bangor[17]对系统可用性分数、等级梯度表与用户可接受范围关系的划分(见图2),可知师生对网络学习空间接受程度较好。

图1 用户系统可用性评分等级分布

图2 系统可用性分数、等级梯度表与用户可接受范围关系间的比较

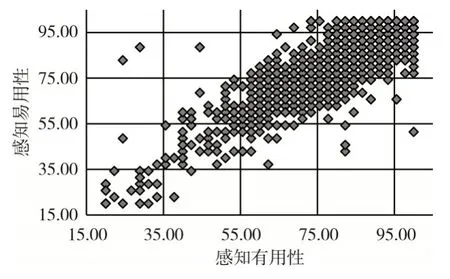

用户空间使用感知有用性与感知易用性散点分布,如图3 所示,可见图像右上方相对密集,左下方散点相对稀疏,散点大致呈现线性关系,用户对于空间感知有用性与感知易用性评分较高。在感知有用性方面,教师认为网络学习空间在丰富教学模式与教学策略(71.79%)、辅助班级管理与活动组织(71.24%)方面更能发挥效用;在感知易用性方面,大部分教师认同空间功能分类清晰(72.15%),信息发布接收快捷(74.05%)。

图3 用户空间感知有用性与感知易用性散点分布

(3)空间黏度稍弱,用户之间缺乏情感沟通。空间黏度包含用户对网络学习空间的重复使用率(回访指数)、页面停留时间、访问页面数量等,社交黏度表示用户间的依赖程度[18]。在本次调查中,分别有57.57% 和57.70% 的师生经常使用该平台,36.09% 和20.07% 的师生偶尔使用,少部分师生虽已开通网络学习空间,却很少或几乎不用。从师生日均使用时长来看,69.08% 的教师与50.08% 的学生日均使用时长在30 分钟以内,25.45% 的教师与26.24% 的学生每天花费30 分钟~1 小时使用网络学习空间,师生空间使用时间较短。由上述结果可知,中小学师生网络学习空间应用还未实现常态化,网络空间和物理空间的深度融合并未完全实现。

(4)常用功能局限,智能化服务未充分体现。网络学习空间是供师生开展教与学活动的专属虚拟领地[19],其基本任务是提供教育应用服务,支持学生开展自主、合作、探究学习活动[20]。然而,从当前空间功能使用频率看,教师最常用的空间功能依次为“作业/通知”(75.83%)、“班级管理”(56.80%)与“班级空间”(40.11%),学生最常用的空间功能依次为“作业/通知”(学生74.26%)、“班级空间”(49.83%)与“课本点读”(36.49%)。空间推出的“蜜蜂编程”“速算森林”“华夏诗魂”“成语攻擂”等趣味学习功能在学生群体中的使用率仅有10% 至20%。当前,教师在教学管理类功能上使用频次较高,尚未充分发挥学情分析、网络研修功能。同样,学生活动多以学习管理类为主,没有体现空间的学情反馈、成长记录功能。总体来说,师生常用功能比较局限,整体应用层次偏低,空间智能性没有充分发挥。主要表现为空间难以有效发挥用户行为、知识结构、学习偏好及风格等数据的价值;难以及时干预、改进学困生的学习路径;难以为每一位学生制定个性化的学习方案[21]。

(5)优质资源较少,教师为资源单一供给方。问卷调查结果显示,30.80% 的教师认为空间资源数量不足。本研究利用Python 智能抽取教师空间建设意见关键词,发现关键词“资源”出现的频率最高,成为教育者关注的首要问题。将与资源相关的意见(见表3)进行归类与计数后发现,57.30% 意见属于资源数量较少,10.00% 意见属于资源类型不够丰富,8.84% 的意见属于资源更新不及时。当前空间资源无论在数量还是类型上都无法涵盖教师教学之需,其中内容全面、质量较高的优质资源更不易获得。

表3 资源相关意见的归类与计数

在Web2.0 时代,资源建设拥有开放性和生成性特色,资源建设技术门槛极大降低,学生、教师、家长、领域专家等均可成为资源生产者和消费者[22]。研究发现,目前该市空间资源是典型的供给方资源,以教师为主体进行建设与开发;囿于信息技术应用能力,学生和家长参与网络学习空间资源建设的机会较少。这样的供给方式存在一些问题。一方面,教师在进行教育资源建设时主观意愿较强,无法充分满足学习者个性化需求;另一方面,教师个人认知水平有限,导致教育资源质量得不到提升。此外,现实情况下大部分学生仍然不具备信息化资源制作能力,家长群体对该方面的知识储备更少,无法与教师合作共建资源,导致空间资源建设差强人意。

(6)上压下堵困境,多方因素阻碍空间发展。在教育部“拓宽网络学习空间应用深度与广度”的号召下,行政推动成为空间普及的主要途径,然而当前空间应用并没有很好地回应行政要求,造成上压下堵困境。教师版问卷调查结果显示,影响空间使用的因素主要来自4 方面:在教师自身方面,教学压力得不到缓解(38.17%)、教学效果无法提高(22.82%)、空间应用工作得不到肯定和支持(31.40%),教师使用空间的频次和时间慢慢减少甚至不再使用;在学生方面,学生自控能力不强(38.33%),在课堂上使用网络学习空间效果甚微;在家长方面,家长担心子女视力健康与学习专注度,不配合空间应用推进工作(27.45%);在学校方面,学校缺少使用终端(42.52%),未实现百兆宽带网络进班级(32.79%),学校信息化发展不足。可以说,当前空间应用推进工作陷入两难困境,若区域管理者和学校不疏通症结所在,仍依据全国统一计划推行网络学习空间,区域空间应用将难以取得实质性效果。

3 空间应用推进路径设计

为促进网络学习空间在区域范围内的深度应用,本研究从教育部门、企业、学校、教师和家长视角出发,提出6条区域空间深入应用的推进路径,以帮助改善区域空间使用现状、提高空间应用普及度与深度。

(1)发挥数据价值,疏通空间应用困境。教育管理者的教育决策应依据应用现状、摸清应用“痛点”、找准师生需求,合理规划进程,疏通应用困境。教育部门需要拥有“一把可衡量的尺子”,充分发挥数据在推动空间深化应用过程中的重要作用,让教育管理与教育决策有章可循、有理可依。例如,教育部门应逐步建立完善的空间应用评估机制,通过空间后台数据、区域工作简报、社会调查研究等途径统计空间用户数、分析用户在线时长与登录频次、计算资源上传下载总量、了解用户社会网络分布,以准确真实地记录当前空间应用情况,总结阶段性发展数据;同时,通过比较区域空间各方面发展水平与全国平均水平之间的差距,有的放矢地开展工作。基于数据,相关教育部门可为空间应用薄弱地区提供资金支持,开展交流培训;在空间应用活跃地区组建高信息化水平师资队伍,树立应用模范;通过“示范区先行,边缘地学习”的推动模式,加速空间应用进程。同时,教育部门可与相关企业对接数据并建设网络学习空间应用数据动态监测系统,及时监测数据变化,了解“第一手”动态。在整个过程中,教育部门还应善于总结空间使用过程中存在的问题及相应解决措施,建立空间应用经验数据库,走出一条特色化区域发展道路。

(2)重视资源建设,实现资源提质增量。丰富优质的教育资源是推进基础教育信息化的关键,也是资源共享应用的前提[23]。目前,各地中小学校已纷纷建立人工资源审核机制,但该机制不仅需要耗费较大的人力,且无法彻底解决空间资源良莠不齐的问题。为此,空间建设相关企业可建立空间资源筛选与审查机制,对上传的资源进行多重质检。首先,对上传者信用分进行限制,仅支持信用较好用户发布资源。其次,对资源属性进行规范,确定资源命名、规范、时长、类别等规则要求。第三,由空间用户在使用过程中对资源进行评分,进而提醒空间管理者将劣质、重复资源直接下架。随着空间发展,优质资源不仅支持网络化存储与共享,也将支持交互与知识生成,向个性化、智能化发展[24],由用户行为生成的动态资源(如依据师生在线对话中总结出的教学重难点、根据学生错题所编制的个性化提分试卷等)也应成为空间资源的重要组成部分。此外,在保证资源质量的基础上,企业可以采取一些措施扩充资源数量,如设置优质资源上传奖励机制,当教师通过优质资源的审查之后,可为其空间账户提供一定代币或积分,充分调动教师积极性,最终实现资源提质增量。

(3)打通空间壁垒,提升空间服务质量。打通空间壁垒的首要工作是确立数据标准。企业可通过数据标准的建立,支持个人数据连接与整合、支持资源的传递与共享、支持公共服务的汇聚与调用[25],为不同用户空间搭建沟通和联系的桥梁,在空间融合的基础上,并对空间功能与服务进行优化。首先,企业应根据使用者的现实需求和使用反馈,邀请相关学科专家和一线教师参与空间设计,及时优化完善空间功能与服务。其次,企业应提升空间功能智能化水平,提供自适应的学习表现评价、学习路径推荐和学习资源智能推送等服务,为教师精准教学、学生个性化学习和管理者的科学决策服务[26]。例如,新增“智评室”功能,教师可将学生作业中错误率较高的题目有选择地导入“智评室”,并通过发布讲解视频、师生交流回答、课外辅导解惑等活动,增加师生互动。最后,企业应联合当地政府,共同打造有地域特色的网络学习空间,将区域管理者教育理念与治理政策融入空间教学功能内,建设更加适合区域师生学习与发展的区域网络学习空间。

(4)实行激励政策,培养教师内外动机。随着教育信息化工作的不断推进,教师在原有教学压力上承担了许多额外工作,由此产生抗拒性心理,阻碍教育信息化发展进程[27]。学校要善于引导教师形成空间应用动机,通过给予适当物质奖励、减少教学压力刺激其外部动机,通过培养其参与兴趣、提升空间认识以形成内部动机。例如,定期统计每位教师空间应用情况,如资源上传、活动组织、在线答疑等,给予教师课时补偿,并从中筛选出优秀应用个人和优秀应用班级,授予先进个人和班集体称号。再如,联合组建“名师工作室”或成立信息化教研小组,让教师在群体交流中锻炼信息化教学思维与能力,培养教师自主使用空间的意识。学校间可共同组织教师网络学习空间应用技能大赛、区域网络学习空间应用优秀示范学校评比等多形式的空间活动,实现以赛促用。

(5)强化教师能力,丰富空间教学活动。大部分教师对空间内涵、结构、功能认识不清,阻碍其充分挖掘空间功能及创新活动组织形式。教师作为推进网络学习空间应用和普及的中坚力量,首先要强化自我信念,将提升信息化教学能力看作贯穿个人事业的使命,认识到教育信息化自身魅力及其未来价值;其次,教师要强化个人能力,包括在虚实融合环境中教研教学能力、收集并分析学生学习数据的能力以及为学生制定个性化学习方案、学习资源、学习指导和学习评价的能力[28]。教师可通过参加网络学习空间培训活动与相关学术会议,提升空间认识,通过自主学习、集体培训、线上研修、线下帮扶等多元提升模式,强化空间应用能力与自我效能感;最后,教师要敢于突破传统教学模式禁锢,能在空间支持下进行混合式教学活动创新。例如,在空间使用初期,教学活动应围绕问题发现与解决,师生要加强空间交流与资源分享,让学生逐渐学会、发现并尝试独立解决问题;在空间使用中期,教学活动应聚焦互动与合作,教师可利用空间中丰富的课堂互动工具,提升学生课堂投入与学习效率;在空间使用后期,教学活动应围绕评价与反思,教师依据学生学情为学生提供及时指导与反馈,调动学生自我补充与提高的主动性。

(6)明确家长角色,承担空间主体责任。网络学习空间的发展与壮大是三大主体(教师、学生、家长)共同参与、鼎力配合的过程,需要凝结家庭力量与学校力量。目前,家长在空间应用过程中多处于被动完成家庭任务的状态,没有承担空间主体责任。要增强空间主体性,家长需经历自省、自发、自觉的过程。“自省”即清晰审视自我在子女成长与教育阶段的参与度,反思自我在孩子“学什么”“怎么学”“学得如何”等问题上的认识,从而明确自身角色与义务;“自发”即家长应不受外力约束,自然地使用空间,主动利用空间查询子女学情数据,并有针对性地监督和指导;“自觉”即家长应关注空间应用情况及其教育影响,不断反馈应用过程中遇到的问题,积极参与网络学习空间建设,共同营造和谐的育人氛围。

4 总结与展望

本研究面向徐州市一线教师与在校学生,开展网络学习空间应用现状调查,以空间普及率、空间用户满意度、空间用户行为表现、空间功能使用情况、空间资源建设水平与空间应用现存问题6 方面为切入口,分析区域空间应用现状。

当前区域空间应用核心症结有三:其一,空间资源、功能、服务的个性化与智能化尚未充分体现;其二,用户在使用空间时未充分发挥其价值;其三,空间应用要求没有与区域信息化水平相适配。最后,本研究从教育管理者、学校、企业、教师、家长视角出发,设计了空间应用推进路径,以明确各参与者的角色定位及主要任务。本研究在实施过程中尚存在不足:由于调查覆盖范围较广,此次问卷调查通过在线平台发放,虽能保证高回收率,但有问卷有效率相对较低。为保证数据真实、准确,此次调查通过增加样本量以保证研究有效性。

基于以上区域网络学习空间应用现状调查,后续还可开展3 方面工作。

(1)网络学习空间应用影响因素分析。网络学习空间应用广度与深度受多方因素影响。本研究发现,空间资源建设质量与功能服务水平、师生自我效能感与信息化应用能力、社会群体意识态度与价值取向等因素阻碍区域网络学习空间整体应用水平提升。然而,以上结论未经数据分析验证,存在一定片面性与主观性。因此,下一步可通过构建结构方程模型,确定空间应用影响因素及其强度,并采取相应调节措施,促进网络学习空间积极正向发展。

(2)面向情感交互的网络学习空间优化设计。教师积极的情感支持有助于消除在线学习者的学习倦怠[29],提升学习成就感。然而,调查结果显示,区域网络学习空间隔离感较明显、空间功能与服务的智能性不足,不利于用户情感交互。因此,本研究认为可提炼出切实的空间设计原则与思路,重构空间框架,再设计空间资源与功能,促进用户空间黏度与社交黏度的形成。

(3)网络学习空间支持下的教学模式构建与应用。随着网络学习空间的普及与应用,师生教学活动从现实课堂扩展至虚拟课堂。教师需要对教学活动进行合理的设计与组织,协调学生线上线下学习步调。然而,当前空间应用调查结果显示,师生空间活动多以通知、作业为主,尚未形成高效、生动的课堂教学模式。因此有必要开展空间支持下的教学模式构建与应用研究,帮助教师有选择、有目的地开展教学活动,促进空间与教育教学深度融合。