我国渔用药物信息分析及管理建议

邱岭泉,宋卓,王虎威,程锦祥

(1.中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,黑龙江 哈尔滨 150070;2.中国水产科学研究院,北京 100039)

自公元前460 年的春秋战国时代范蠡开创池塘养鱼以来,中国一直是水产品生产和出口大国[1]。水产养殖的出口总额连续多年占农产品出口首位,且位居世界第一[2]。自1989 年以来,我国水产养殖得到了突飞猛进的发展,并一直保持着良好的持续、稳定发展态势[3],实现了由“捕捞增长型”向“养殖增长型”的转变[4]。

水产动物病害是制约水产养殖业健康、持续发展的关键因素之一。控制水产动物病害的方法主要有三种:免疫防治、生态防治和药物防治。其中药物防治简单、方便、廉价、效果易见,是流传最久、最容易被养殖者所接受的方法[5,6]。但药物防治却存在着很大隐患,错误使用或是滥用药物将引起严重的水产品质量安全、水域环境污染、生态环境破坏甚至危害人类健康等重大问题[7]。不科学使用药物不仅仅是由于水产从业者专业知识水平不高,或急于控制病情减少经济损失所致,还存在药物种类繁多、质量参差不齐等原因。据不完全统计,我国已有300多家具有一定规模的渔药生产企业,但由于缺乏标准化管理细则,导致一药多名或一名多药的现象十分严重,引起的重复用药和过量用药问题也不容忽视[8]。因而,系统整理我国渔用药物信息、掌握药物来源及具体情况、加强渔用药物信息标准化管理、全面推动水产养殖信息化产业发展对有效推动渔用药物科学使用进程,促进渔用药物规范化管理具有重要意义。

1 我国水产药品信息数据采集

以国家兽药基础数据库(http://124.126.15.169:8081/cx/#)登陆信息为基础,开展我国渔用药物信息收集工作。通过细致的筛选甄别,共收集整理我国现有、可查、数据相对较完备的水产动物药物数据信息2 138 条。

2 水产药品信息分析整理结果

国家兽药基础数据库要求药物申报信息包括:药物编号、兽药名称、通用名、商品名、渔药种类、渔药功效、企业名称、公司所在地、英文名、汉语拼音、主要成分、性状、药理作用、作用与用途、用法用量、不良反应、注意事项、休药期、含量规格、包装规格、贮藏、有效期、受理号、批准文号、批准日期、批准有效期、图片名称等共计27 项信息。但已登录上报的药物信息缺失严重。通过比较筛选,对可采集到的、具有一定代表和指导意义的信息(主要包括渔药分类、公司驻地、使用方法、不良反应、休药期、信息缺失等)进行了比较和整理,并对结果进行分析讨论。

2.1 渔用药物公司驻地分布

为了更直观地反应我国渔用药物公司驻地分布情况,以秦岭淮河一线为分界线将我国主要渔用药物公司所在地分为南北两处。对数据进行分析整理后发现,我国共有22 个省市地区分布有渔用药物注册公司,其中北方有10 省市,南方有12 省市。北方渔用药物产地省市包括:北京、甘肃、河北、河南、黑龙江、内蒙古、山东、山西、陕西、天津;南方渔用药物产地省市包括:安徽、福建、广东、广西、海南、湖北、湖南、江苏、江西、四川、云南、浙江。将所得数据计算后如图1 所示:

由图1-A 可知,我国渔用药物公司驻地在南北方分布相对均匀,南方渔用药物公司约占调查总数量的51%,略高于北方的49%。南北方渔用药物出产情况基本持平,未见显著差异。

而由图1-B 进一步发现,我国渔用药物公司多分布在晋冀鲁、两湖和广东等地。其中山西是我国渔用药物注册公司所在最多的省份,约占全国的19.5%。而北方地区的河北、北京和山东也相对较多,分别为8.93%、7.20%和6.17%;而河南、天津、陕西等三个省市分别约占2%左右,内蒙古、甘肃和黑龙江则较少。南方拥有渔用药物公司最多的省份是江苏,为11.6%;湖北、广东、湖南和四川相对较多,分别为9.07%、8.93%、6.97%和5.33%;江西省占3.98%;而云南、福建、安徽分别为1.59%、1.36%和1.08%;海南、浙江和广西省相对较少,分别为0.70%、0.65%和0.05%。

由此可见,我国渔用药物公司在南北方分布较平均,但多处于东部平原地区,西北、西南相对较少。这可能与东部地区地势平坦、交通便捷、政策扶持、人力资源丰富有关;也可能受到了我国主要水产养殖对象的主产区分布影响。

2.2 渔用药物主要类别

按照作用及用途,渔用药物可分为化学药、中药、生物制品等,根据不同划分标准可以有许多分类。为了结果清晰,本研究根据药物的功能将我国渔用药物分为:消毒剂、环境改良剂、抗微生物制剂、寄生虫驱杀药、复方药和生物制品等六大类[9]。而渔用药物又可以根据其功用不同进一步细分为:治疗疾病、预防疾病、消灭和控制敌害、改善养殖环境、增进机体健康、增强机体抗病力、促进生长和疾病诊断等八大类[10]。将所得渔用药物信息分类整理,结果如图2 所示。

由图2-A 可知,我国渔用药物按照功能区分,抗微生物制剂类药物最多,占总数的35.08%;其次为寄生虫驱杀剂、消毒剂和复方药,分别占总数的21.7%、17.82%和15.95%;而环境改良剂和生物制品较少,分别占总数的6.27%和3.18%。而按照功用区分,用于治疗疾病的药物最多,约占药物品种的一半左右,占总数的47.47%;改善养殖环境、预防疾病和消灭控制敌害的药物也相对较多,分别占总数的19.46%、16.23%和13.00%;而促进生长、增强机体抗病力和增进机体健康的药物品种较少,分别占总数的1.59%、1.17%和1.08%。

由药物种类分布结果可见,目前为止我国未见疾病诊断类的药物,渔用药物多用于抗微生物、驱杀寄生虫和消毒;改良水质和预防类药物也较多,增强机体抗病力和促进生长的增强剂类相对较少。

2.3 渔用药物使用方法

由于水产生物生境的特殊性,渔用药物不能像大部分人或畜禽用兽药实现精准的个体给药,而多为群体给药[11]。常见的使用方法包括泼洒、浸泡、投喂或联合以上几种方法的混合给药方式,也有部分药物采用注射给药方式。根据给药方式的不同,我国渔用药物使用方法所占比例如图3 所示。

由图3 可知,目前我国水产渔药主要采用泼洒和投喂方法,这两种用渔药方式分别占药物总量的44.39%和36.90%;而浸泡/投喂,泼洒/投喂使用方法的药物也相对较多,占总量的5.24%和5.10%。这种使用方法可能与水产动物的特殊生境有关,即更容易实现大面积的群体给药;水生动物的特殊呼吸方式,使一些药物泼洒/浸泡或者投喂均可达到相似的施用效果,也使许多渔用药物具有多种可选的使用方法,以供因地制宜地选择最适给药方法进行病害防治。

选用注射给药方式的药物极少,仅占所有药物的0.14%,这固然与水产动物生境特殊,养殖数量繁多群体给药更易于操作相关,也与我国获批上市的基本需个体注射的疫苗较少有直接关系。

2.4 渔用药物不良反应

渔用药物的生产一直落后于人药和兽药的生产,长期以来一直处于无序状态,从产品质量、药效、安全性、残留性等方面均未能做到严格把关和严格控制[12]。滥用药物、超量用药、超时用药等情况更加重了渔用药物不良反应发生的情况和可能性。渔用药物主要不良反应主要集中在影响水产动物软骨及骨组织正常生长发育,影响消化系统正常功能,肝肾血液循环系统和免疫损伤等三个方面。因而渔用药物的不良反应主要分为幼年脊椎病变、影响软骨生长、影响消化系统和肝肾血液循环系统及免疫损伤共四大类。同时,大部分药物的不良反应不是单一的,而是两项或三项同时出现,因而将四大类主要不良反应还可兼有及细化为幼年脊椎病变/消化不良,幼年脊椎病变/软骨生长/消化不良,软骨生长,影响软骨生长/消化不良,消化不良,消化不良/肝肾血液循环系统及免疫损伤,肝肾血液循环系统及免疫损伤共计7 类(图4)。

由图4 可知,90%以上的渔用药物未明确标明药物可能会产生的不良反应,这其中固然有无不良反应的情况,但是更多的可能是药品出产厂家不重视或不愿给出而导致的信息缺失,这客观且直接反应出了渔用药物市场管理存在着极大的问题。

将渔用药物细分为7 类不良反应时,有71 种药物具有“肝肾血液循环系统及免疫损伤”的不良反应,占所有药物品种的3.32%,占标明具有不良反应药物的52.59%;其次是具有“幼年脊椎病变/软骨生长/消化不良”不良反应的药物,占所有药物种类的2.20%,占标明具有不良反应药物的34.81%;具有“影响软骨生长/消化不良”不良反应的药物,占所有药物品种的0.51%,占标明具有不良反应药物的8.15%;其他的不良反应均占比较小。

因渔用药物的“三致作用”(即致癌、致畸、致突变作用),及药物蓄积引起的微生物耐药性和食用者致敏反应,详细确实地掌握渔用药物可能引起的不良反应十分必要。因而全面了解和准确掌握水产动物的不良反应及科学使用方法,对水产养殖业长期、绿色、可持续发展,保障水产品质量及食用安全具有重要意义。

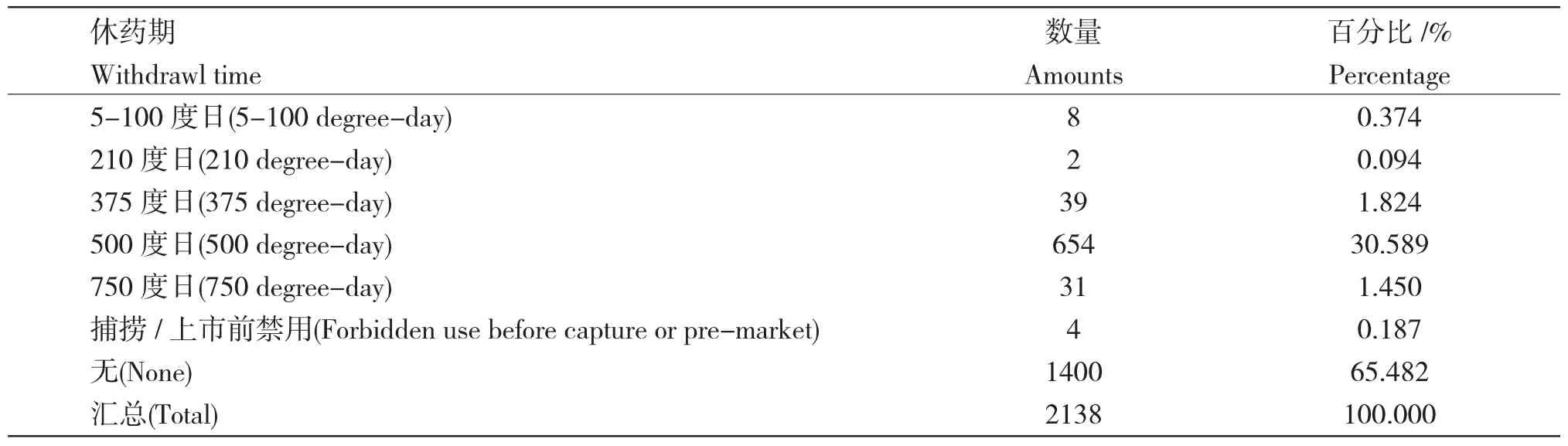

2.5 渔用药物休药期

休药期也叫消除期,是指动物从停止给药到上市的最短间隔时间[13],也可以理解为停止给药到水产动物所有可食组织的药物残留浓度降到安全浓度以下所需要的最少时间。“休药期”是减少或避免药物残留超标的屏障,也是控制药物残留超标的关键[14,15]。药物休药期的长短与药物种类、剂量、时间、使用方法及途径、动物品种、生长期等因素有关,是正确、科学使用药物的必备参数。

表1 渔用药物休药期统计分析Tab.1 Statistical analysis of drug withdrawal period of fishery drugs

休药期是指导科学用药,及保障水产品安全的重要指标,通常以度日(水温×天数)作为单位进行标记。由表1 可知,渔用药物的休药期多集中在500度日左右,占所有药物品种的30.59%,占收集到药物数据信息的88.62%;375 度日和750 度日分别占所有药物品种的1.82%和1.45%,占收集到药物数据信息的5.29%和4.20%。即在水温20℃的较高温度时,绝大多数渔用药物的休药期仍在25d 左右。

2.6 渔用药物信息缺失情况

渔用药物信息标注不清、缺失现象极为严重,为药物的准确辨识和科学使用带来了极大阻碍和困扰,也为水产品品质和食品安全造成极大隐患。本次渔用药物信息统计发现。药物重要数据缺失现象在各省份药厂中均有发现。缺失信息也各不相同,具体整理如图5。

由图5 可知,残缺数据主要集中在渔药的中英文名、不良反应、有效期、贮藏条件等几个方面。中英文名字缺失可能造成药品辨识困难或误认,而不良反应、有效期和贮藏信息的缺失会造成极其严重的后果。不良反应不明易导致药物滥用或超量使用,给养殖动物造成不可逆损伤并带来巨大经济损失,引起食品安全问题。有效期和贮藏条件缺失易造成药效减退或消失,不能较好地治疗和控制病害,进而引起药物错误使用的一系列不可避免且损害极大的后果。

按照药物公司驻地简单分析可见,山西省和河北省渔用药物信息缺失最为严重,其他省份因样本数据相对较少,广西省和黑龙江省仅收集到一份可分析数据,因而对于数据分析的准确性也具有极大影响。这样的结果侧面反映了,整个渔用药物信息完整性具有极大的问题和隐患,需引起足够的重视,并采取行而有效的措施进行整改和增补。

3 小结及建议

党的十九大报告中明确指出了实施乡村振兴战略的重要部署,结合党中央、国务院关于实施深化农业供给侧结构性改革和促进农业绿色发展的重要指导思想,中国水产科学研究院也进一步深化提出了要“针对突出问题,积极推进水产养殖业绿色发展,从过去拼资源要素投入转向依靠科技创新和提高全要素生产率,从追求数量增长转向更高质量、更好效益和更可持续的发展”的新型发展模式和新时代发展要求。

而相对于水产养殖业的蓬勃快速发展,我国渔用药物产业虽起步较晚,但发展很快。从20 世纪80年代,全国渔药生产厂家寥寥无几,经过十几年的努力发展,目前已初具规模。随着国家兽药GMP 的不断认证更新,至2004 年新《兽药管理条例》实施后,我国专业生产渔药的企业已近150 家,附带生产渔药的兽药企业达250 多家[16]。但我国渔用药物生产也存在着基础差、水平低的问题。绝大多数生产渔药的厂家为兽药厂转产,规模小,生产条件和卫生条件都较差。产品包装质量没有保障,普遍存在漏、洒等问题,严重影响药物质量,同时产生污染。渔药专业产品较少,主要药物仍依赖兽药等代用品。多数渔药产品缺少完善的药理实验及定性定量分析。缺少完善的药品实验及实验数据,配方的科学性差。从法律法规角度讲,渔药标准的制定和审批还很不完善。

虽然存在着这样或那样的诸多问题,渔用药物中的一些药品在养殖生产中应用中依然取得了明显效果,避免了巨额的经济损失和生态危害,深受水产养殖生产者欢迎,为水产养殖业发展做出了卓越的贡献。近年来,我国水产养殖病害的发生率越来越高,发病区域越来越广,多病原混合感染急剧增多,不明原因病害时有发生,造成越来越大的经济损失,对渔药的依赖和需求也随之增加。这些情况也进一步推进了我国渔药的研发和产业的发展。近年来,我国渔用药物的发展逐渐表现出以下趋势:一、渔药企业的生产逐步走向正轨;二、渔药开发由简单移植向安全、高效、实用方向发展;三、渔药的基础研究工作显得越来越重要;四、渔药种类愈加新型和多样化,如疫苗、中草药、益生菌、噬菌体等。

渔药是人类与水产动植物病、虫、害作斗争的重要武器,也是增进水产动植物机体健康、促进生长发育的重要施治手段。应用渔药的目的是为了确保和提高水产品质量和产量,保障经济效益、社会效益、生态效益和产业的蓬勃发展。就目前科技发展水平来看,在近期和相当长的一段时间内,渔用药物在水产动植物养殖病害防控过程中依然具有独一无二、不可替代的作用。渔用药物市场的规范化管理势在必行,渔用药物信息的完备和准确性亟需得到补充和严格监管。我们应充分发挥自身力量,努力推进并争取做到以下几点:一、制定我国统一的渔药生产管理办法和生产质量标准;二、加大相关部门监管力度,加强药物使用和新药申请的管理细节建设;三、建立完善的渔用药物信息收集管理体系,对错误及缺失信息及时进行补充整改;四、建立相关管理部门,定期对渔药信息进行收集、整理、完善、分析,全面掌握产业发展动态,紧随养殖业发展步伐,做好后勤保障工作;五、加强科技普及和科技培训,大力宣传安全用药知识,从源头做起,从根本上杜绝滥用和盲目用药行为。