身份·人伦·集体:新世纪华语家庭题材电影的伦理记忆

郭增强 杨柏岭

(安徽师范大学 新闻与传播学院,安徽芜湖 241002)

一、新世纪华语家庭题材电影:谱系梳理及概念辨析

对华语家庭题材电影的溯源可置于中国电影历史坐标体系中考察。20世纪20—30年代,以张石川、郑正秋为代表的第一代电影人,以教化人生、教化社会为宗旨,拍摄出《孤儿救祖记》《姊妹花》等电影,渐渐形成了“中国早期电影的社会关注与道德批评传统”[1]。20世纪40年代,蔡楚生执导的《一江春水向东流》,通过“家国同构”的叙事,表现出家庭的悲欢离合与民族的内忧外患。20世纪60年代,李行用“儒家的伦理道德” 来“判断善恶”[2],拍摄了《养鸭人家》。新时期以来,谢晋以“道德与政治置换”的叙述方式,拍摄了《牧马人》。20世纪90年代,张杨以“文化反思”的叙事架构,制作了《洗澡》。

进入新世纪,因多元化、差异化以及产业化的电影新格局,电影类型元素呈现杂糅和互融现象,日渐走向“多元的类型创作”[3]。因此,新世纪纯粹的伦理片有所减少,而以“家庭”为核心对象,其他类型元素互融的家庭题材作品颇多,如《团圆》《向日葵》《山河故人》《地久天长》《岁月神偷》《桃姐》《暑假作业》《一一》《阳光普照》等。显然,如果用“伦理片”的视角分析这些作品,难与当今影像批评实践相吻合,会遮蔽影像本身的“复调性”,不免会有穿凿附会之嫌。需要说明的是,虽然“家庭题材电影”有伦理片的传承,但并不等同于“伦理片”和“家庭伦理剧”。“伦理片”是“以道德伦理问题为题材内容的影片”[4];“家庭伦理剧”是“以家庭伦理关系为题材的文艺作品”[5];而“家庭题材电影”是以“家庭”为创作题材的影片,通过家庭关系、家庭结构、家庭场域等情节,阐发个体、家庭、社会多角度的丰富意涵和文化意指。鉴于此,若从“家庭题材”角度审视新世纪电影作品,将会诠释出具有开放性和丰富性以及创新性的影像空间。

“华语电影”这一概念在20世纪90年代初广为流传,经历着“国族电影”“跨国华语电影”“跨国电影的民族性”等话题探讨。鲁晓鹏界定华语电影:“是在海峡两岸及香港用华语(汉语、汉语方言和少数民族语言)拍摄的电影,它也囊括在海外、世界各地用华语拍摄的电影。”[6]同时,因“华语电影”的历史语境和研究方法等原因,当今华语电影研究存在困境,研究华语电影的内地学者“醉心于‘华语电影’的概念研究以及中国内地电影研究,并未将港台电影列入其重点研究范畴”,使得华语电影研究处于港台电影、内地电影等分散式状态,“三地电影的互动及影响研究……较为薄弱”[7]。华语家庭题材电影作为华语电影研究的整合性要素,有利于华语电影研究作为“学术性概念和战略性概念,有助于中华民族的文化认同,为中华民族长远发展提供凝聚力”a在2019年9月22日上海戏剧学院举办的“华语电影的新发展与新探索·2019大型学术研讨会”上,陈犀禾教授发言谈到此内容。。

本文基于符号学的聚合和组合、所指和能指、直接意指和含蓄意指(外延与内涵),对新世纪华语家庭题材电影进行整体诠释,阐释伦理记忆的理论意旨。

二、代际叙事:家庭关系聚合与组合中的身份记忆

20世纪的华语电影,尽管有些伦理片指涉家庭的情感流变与个体身份体验,但多数是在宏大的意识形态之下展现家族兴衰和社会变革的时代记忆。如左翼电影《渔光曲》以父权式微、子辈迷失的图景,呈现阶级矛盾与民族危机。新中国成立前的《万家灯火》以胡智清一家的生活困窘,表征国民党统治时期的黑暗记忆。50年代的《家》表达封建统治对人性戕害的创伤记忆;60年代香港的电影《星星·月亮·太阳》在流露漂泊感触和孤儿情结时,亦有难割难舍的国族意识。80年代末台湾“解严”后,台湾电影《悲情城市》将林氏家庭命运与国族命运紧密连接在一起,彰显“以家论国”的叙事格调。“1997”年后的香港电影逐渐告别“失忆”症候,走向“个体情感和生命归属的‘家’”[8]。

进入新世纪,华语家庭题材电影虽有宏大意识之作,但多聚焦于家庭情感与身份感触。从符号学的“聚合与组合关系”的视角审视,新世纪以来的华语家庭题材影片蕴含着长幼之间的身份记忆——父辈的焦虑感与子辈的认同感。身份焦虑与身份认同是一种二元对立,这构成了家庭题材电影独特的生命体验和生活记忆。

(一)父辈的身份焦虑

“父辈”a“父辈”与李道新所说的“父亲”形象相似,指出现在影片中的,显在的或隐在的,由祖父和父亲等在内的所有人物构成的人物形象谱系。是蕴含着形象实体、伦理意指和文化象征的“父亲”形象。“父亲”形象在伦理片、家庭题材电影中是绕不开的能指符号。中国早期电影(1905—1937)构筑了一个理性父性“从‘威严’走向‘尴尬’,而后走向‘父子角色倒换’的乌托邦”[9]。“十七年”电影(1949—1966)和文革时期电影、“伤痕电影”和第五代电影及20世纪90年代以来的中国电影,分别呈现出“批判旧父亲”“父亲形象的缺席”和“父亲形象的瓦解”“革命父亲的回归”等父亲形象。[10]新世纪华语家庭题材电影中的父亲倾向于身份焦虑的形象:平凡且无奈、温情而悲情,甚至是卑微的弱者。如《海洋天堂》中温情又悲情的王心诚,《八月》中漂泊且无奈的父亲,《父子》中逃避家庭责任的阿胜,《一念无明》中弃家出走的黄大海,《不能没有你》里身处边缘地带的李武雄,《阳光普照》中情感隔膜的阿文。

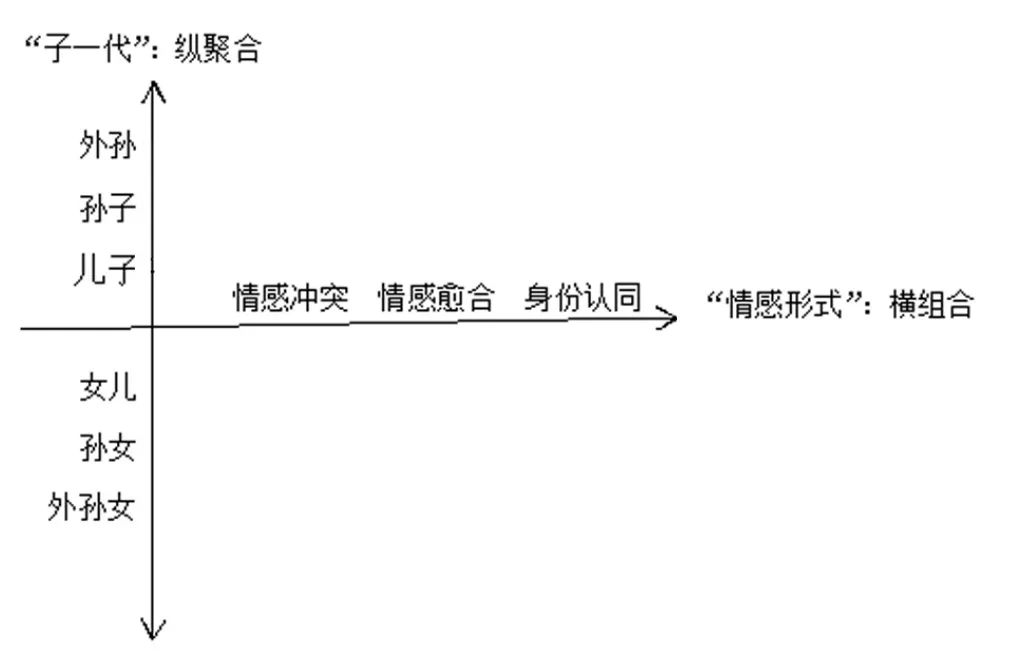

电影符号学中的“聚合关系”是具有相同属性的并列关系,“聚合可以包括一个单一的语义为中心在各种不同的距离上分布的‘单元’”[11]150;“组合关系”是将有承接关系的镜头放在一起组合:“这样首尾相接是位置形成的或推论(组合)的”[11]154序列组接。若以坐标轴表示,“聚合关系”为纵轴,“组合关系”则是横轴。纵向聚合的符号语义性质相同,属性相同的单元可互换;横向的序列组合则构成影片整体的语义关系。影片《海洋天堂》中的王心诚,《八月》中张小雷的父亲,《父子》中的阿胜,《一念无明》中的黄大海,《不能没有你》中的李武雄,《阳光普照》中的阿文,这些父亲形象,经历了“弥散性”“可替代性”“恐惧—焦虑”的漂泊体验之后,形成了横向的组合段;若将影片中的“父亲”看成是能指符号,更换为母亲、祖母、外婆、祖父、外公,也可成立,这形成了纵向的聚合段b研究方法的图表形式借鉴了吴来安的《融入“家”文化:央视公益广告的文化传播符号分析》(刊载于《新闻大学》2018年第2期)一文。(见图1)。

图1 几部家庭题材片的“聚合与组合关系”分析(1)

上述影片中的父辈像安东尼·吉登斯所言的“存在性焦虑的现代人”。身份焦虑是个体情感记忆存储的一般化状态,具有一种弥散性游离状态。《海洋天堂》中的王心诚是具有温情大爱的父亲,他为患有孤独症的儿子的栖居之事奔波,将培智学校、福利院作为释放身份焦虑的寄托。身份焦虑具有可替代性,它不直接爆发,而是借物释放身份焦虑的压力。《八月》中张小雷的父亲面对生活压力、家庭危机时,在电影院黯然伤神默默流泪;《一念无明》的黄大海浪子回头后,在宗教仪式中忏悔作为父亲失职的恐惧。《父子》里的阿胜,不仅作为父亲失职,而且在伦理上也失范,他恐惧见到儿子;《不能没有你》中的李武雄恐惧失去女儿,其实是焦虑于丧失做父亲的身份;《阳光普照》里的阿文用以暴制暴的方式保护儿子阿和,试图超越父子之间难以逾越的情感鸿沟。他们在现实生活的苦炼中,确证着作为存在者的父辈身份。

(二)子辈的身份认同

从共时性的角度看,身份认同的过程是集体建构或社会重构的过程;从历时性的层面看,身份认同又是个体记忆的历史。华语家庭题材电影的“身份认同”,蕴含着代际关系的情感力量。像电影《客途秋恨》《童年往事》《搭错车》之所以被铭记,在于镶嵌在子辈对父辈认同的永恒性心理结构之中。苏珊·朗格曾言:“艺术,是人类情感的符号形式的创造。”[12]家庭题材电影的独特魅力在于符号化的情感形式表达。

子一代与父辈之间的代际叙事,以“情感形式”的聚合与组合关系完成其身份认同,如以父子之间情感隔阂为叙事线索的《和你在一起》(2002)、《芭娜娜上路》(2008);以母女之爱重塑情感认同的《世界上最疼我的那个人去了》(2002)、《唐山大地震》(2010)、《米花之味》(2018)。还有表现母子日常生活与细腻情感的《天水围的日与夜》;以淡淡的忧伤怀念外公外婆的《我们天上见》《两个人的芭蕾》。这些作品的“情感体现”是“电影化叙事的意义所在”[13],这些作品多集中反映父子关系或母女关系,从情感隔阂到身份认同中展开戏剧冲突。在母女关系和父子关系的情感维度上,子辈的情感表现为:“情感冲突”——“情感愈合”——“身份认同”的横组合段,若将影片中的儿子更换为女儿、孙子、孙女、外孙、外孙女均可成立,这形成了纵向的聚合段(见图2)。

图2 几部家庭题材片的“聚合与组合关系”分析(2)

“情感冲突”——“情感愈合”——“身份认同”的横组合段,是子辈对父辈情感流变的独特形式。影片《和你在一起》,小春与养父刘成因选择钢琴老师产生情感冲突,父子离别时二人情感愈合,小春放弃让他一举成名的国际比赛,选择和养父在一起,实现了对刘成作为父亲的身份认同。影片《芭娜娜上路》因父子之间的争吵出现感情冲突,之后父亲收到儿子的结婚请帖,情感逐渐弥合,最终在婚礼仪式上潸然泪下,实现了大勇对父亲的身份认同。电影《世界上最疼我的那个人去了》(2002)、《唐山大地震》(2010)、《米花之味》(2018),均以母女之间的“情感冲突”——“情感愈合”——“身份认同”为叙述形式。《唐山大地震》中方凳因母亲在震后没有选择救自己,而留下了创伤记忆,方凳“在两次灾难的震撼之中,人性的救赎得以完成”[14],真正理解了母亲选择时的痛苦。时隔32年,方凳重回曾经破败的家园,最后母女在已逝父亲的坟前,确认了元妮作为母亲的身份。影片《我们天上见》以蒋雯丽自传式的记忆视角,呈现了对外公的认同过程;《两个人的芭蕾》以回忆的视角呈现出对外婆伟大人格的身份认同过程。

新世纪华语家庭题材电影在长幼之情的代际叙事中,长辈“漂泊体验”的聚合与组合关系,流露出父辈的身份焦虑;子辈在“情感形式”的聚合与组合关系里,表达了对情感体验的身份认同。其实,新世纪以来的华语家庭题材电影,在家庭成员的情感流变之外,还展示了家庭结构的人伦记忆。

三、关系叙事:家庭结构能指和所指中的人伦记忆

无论历史如何云谲波诡,社会如何世事变迁,家庭伦理是中华民族剪不断的文化血脉。新世纪以来的华语家庭题材电影,在“能指与所指”的影像符号关系中,流露出反映现实家庭生活的“人伦记忆”。从“能指与所指”方面说,“语言符号连接的不是事物和名称,而是概念和音响形象。……我们建议保留用符号这个词表示整体,用所指和能指分别代替概念和音响形象”[15]。在新世纪华语家庭题材电影的能指与所指的关系中,基于对《岁月神偷》《山河故人》《男人四十》《西小河的夏天》《向日葵》《相爱相亲》的考察,呈现出如表1所示的“家庭结构”符号形态组合。

表1 几部电影的“能指与所指”关系

(一)家宅:伦理感知的记忆之场

皮埃尔·诺拉在区分记忆与历史的差异时,提出“记忆之场”的概念:“一切在物质或精神层面具有重大意义的统一体,经由人的意志或岁月的力量,这些统一体已经转变为任意共同体的记忆遗产的一个象征性元素。”[16]《山河故人》中的钥匙、文峰塔、黄河,分别构成了张到乐、沈涛、张晋生的“记忆之场”。张到乐身上佩戴的钥匙,唤起记忆中母亲的嘱托,影片的“意指”既有归家的念想又有无家可归的现实情境。沈涛在文峰塔下的恋爱,经过文峰塔送别儿子,预示着家庭的离散;文峰塔下的独舞,体现着家庭伦理的流变。张晋生在澳大利亚小镇的家中悬挂着《黄河颂》,象征着故乡的黄河,此时的故乡俨然成了“空洞的符号能指”。《岁月神偷》将“(20世纪60年代)香港最宝贵的群体记忆真实地呈现给观众”[17]。弟弟罗进二的回忆视角,凝结着家庭伦理的温情与温馨记忆。父母的“皮鞋店”和香港斑驳陆离的社会图景串联起了伦理感知与感触,寄托着港人情感伦理的意象。影片的旁白“一步难,一步佳”“做人总要信”,传达着港人的人伦观和家庭观。

(二)婚姻围城:家庭的伦理宿命

“婚姻围城”是家庭题材电影不可回避的话题,不妨视为一种伦理宿命式的议题。“婚姻危机”是人到中年面临的伦理困境。家庭题材电影中的男性形象,往往在“乱花渐欲迷人眼”或“春风得意马蹄疾”时走出家庭,在情感和理智、私欲与伦理、冲动及道德的泥淖中挣扎,最终回归家庭,将出于情感泛滥的私欲,引向道德伦理的正途。《男人四十》以林耀国的视角,讲述他走出家庭的故事。他在妻子和学生胡彩蓝之间彷徨游移。香港这座斑驳陆离、迷离恍惚的繁华之都,歌厅、酒吧、商场往往成为他迷乱心性的实体,妻子背诵《前赤壁赋》追忆爱成往事,让他回归到家庭这一心灵之所。《西小河的夏天》营造的家庭空间是死水微澜的封城。顾建华试图走出平淡无奇的婚姻家庭,他和沈秀娟老师在舞厅幽会,逃离家庭伦理的桎梏;因沈秀娟的远走和杨惠芳的哭唱,而重回家庭,认同家庭伦理。与其说林耀国和顾建华难以逃脱婚姻这座围城,不如说最终须恪守“发乎情,止乎礼”的伦理宿命,这也是家庭题材电影观照现实的路径。

(三)家庭记忆:伦理观念的社会建构

家庭的记忆伦理,涉及时间流变和空间场域,以及个体记忆、集体记忆与历史记忆之间的关系。哈布瓦赫在“记忆的社会框架”中通过分析“名字”“土地”“劳作”“房子”“物件”“祠堂”“仪式”,提出了“家庭记忆框架”的概念:“家庭记忆就好像植根于许多不同的土壤一样,是在家庭群体各个成员的意识中生发出来的”[18]95,“这个框架也带有某些集体观念的性质,而这些集体观念不能被放置到某个特定场所或某个确定时刻中去的”[18]103-104。“家庭记忆框架”是以家庭情感为纽带,具有集体性质的意识观念,抑或说家庭记忆具有社会属性的伦理观念。

家庭伦理观念的意涵不是简单的个体记忆,而是在家庭结构内以家庭成员的情感为纽带,在家庭关系之中形成的;但同时又不局限于家庭,家庭成员往往又受到社会观念的影响,从而影响到家庭成员的家庭观念。影片《向日葵》叙说了30年间父子情感关系的变化:冲突、隔膜、疏离、谅解。影片中父亲将自己的理想寄托在儿子身上,使得家庭伦理观具有了集体性质;儿子张向阳的命运轨迹,有一种家庭伦理的集体性。电影《相爱相亲》与其说是从女性意识的角度,不如说是伦理观念框架下集体性的建构。岳慧英的为人处事和言辞透露出传统的以家庭、集体为中心的价值观;而薇薇的搬家和言谈举止,是年轻一代追求自由的个人观。

由此,新世纪以来华语家庭题材电影家庭结构的“能指”与“所指”序列中,既有对家庭场所的记忆呼唤和伦理感知,又有对婚姻围城式的宿命诠释,以及对伦理观念的社会建构。其实,家庭关系的“身份记忆”和家庭结构的“人伦记忆”,只是伦理记忆的不同侧面。新世纪以来华语家庭题材电影,在影像的符号特性中,还有一种“集体记忆”的征候。

四、功能叙事:家庭场域外延与内涵中的集体记忆

新世纪华语家庭电影,不仅具有个体的身份记忆和家庭的人伦记忆,而且亦有社会性的集体记忆。“集体记忆不是一个既定的概念,而是一个社会建构的概念。”[18]39贾樟柯、王小帅、许鞍华、杨德昌等导演的作品往往不仅停留于个体与家庭的观照维度,而且延伸至集体记忆的层面。如《三峡好人》《一一》《地久天长》等值得在符号学“外延与内涵的关系”中探讨。“所谓‘外延’,我们通常是指使用语言来表明语言说了什么;‘内涵’使用语言来表明语言所说的东西之外的其他东西。”[19]家庭场域和时代语境的互文交织,影响着导演心理结构以及创作记忆;同时,导演的“凝聚性结构”创作出具有生活经验和时代记忆的作品。

(一)家庭与社会互文性的创作记忆

罗伯特·斯塔姆谈到电影理论研究“从文本到互文”[20]的转向,具体而言,电影理论研究从注重客体文本探析,转向一系列互文性的其他文本研究,呈现多元性和跨学科的意味。茱莉亚·克里斯蒂娃在分析巴赫金的“对话理论”时提出“互文性”概念。雷娜特·拉赫曼在继承上述观点时,提出“互文记忆”的概念,作为探讨个体文本创作与社会记忆的互文性,“将个体文本写入历史和社会这个大文本中”[21]。这对家庭题材电影的探讨极具启发性,我们不仅要客观了解一部电影,还要正确地理解电影所属的时代语境和社会概况。

家庭场域与时代变迁影响着编剧、导演的心理结构,内化为创作者的深层记忆。王小帅出生在上海,跟随父母去了贵阳,后又去武汉上中学,再到北京求学,分配在福建工作。他对于家庭和家乡的记忆,是一种生命的漂泊体验,更是内心深处的记忆力量。正如他所言:“你可以失去故乡,但不可以失去记忆。记忆将成为另一种故乡本身。”[22]许鞍华的人生经历具有独特的女性意识和生命漂泊的感触,她出生在辽宁鞍山,在广州成长,在香港读书,赴英国留学。正是这样的丰富阅历和漂泊记忆使她注重洞察世态人心,“表面很平静,背后却有文化背景等多方面的冲突,充满张力”[23]。当代中国正从“乡土中国”演变为“城市中国”,使得贾樟柯体会到“各种各样现实利益的冲突正使这个县城里彼此之间的人际关系变得越来越淡薄”[24]。这深深地触发了他内心的感伤。杨德昌的人生经历充满着离散与边缘的意识,从大陆到台湾他是外省人,从台湾去美国他又是异乡人。由于他“自小家庭亲戚关系简单、欠缺人际应对”,导致 “他的不通人情世故,不会拐弯抹角”[25]。

(二)社会凝聚性结构的时代记忆

扬·阿斯曼主张的“凝聚性结构”——在时间层和社会层,昨天与今天、记忆与历史,人与人的共同经验,家庭与社会铰链关系的时代记忆,形成一个共鸣经验的“象征意义体系”[26],适应于导演记忆与影像作品、时代记忆与电影作品,适应于多元一体的中国传统式的文化记忆。导演的人生体验内化为影像经验——王小帅的电影关注变迁的时代和漂泊的人,这与他漂泊不定的生活经历相关。电影《地久天长》里,刘耀军和李海燕两个家庭之间的悲欢离合更是王小帅生活经验的反映。他在横跨30年的时间叙事里,展现家庭在时代的巨波中,面临突如其来的灾难和形成社会现代化转型的时代记忆。电影《桃姐》的叙事风格纤细透彻、细腻动人,呈现的虽是主仆的深情,却已超出主仆关系,而是更深厚的家庭伦理关系。许鞍华将冷静的目光投向了更广阔和深远的香港历史与生活图景,“对港人历史传统、文化记忆和生活方式的追溯,凸显出当下香港社会所存在的现实问题”[27]。

贾樟柯的影像风格聚焦物质与精神、记忆与存在。影片《三峡好人》看似讲述的是家庭缺席、寻妻寻夫,实则审视中国社会现代化进程中的问题,反思社会底层存在的问题。它通过奉节县城断壁颓垣、荒凉废墟的肃杀景象,展现底层人物的生命状态。杨德昌书写着台北城市的孤岛飘零和现代人的心灵之困。他的电影,常常如冰冷的手术刀一样,对社会转型中人们的价值观、道德准则、伦理关系进行无情的解剖。影片《一一》是一部审视都市家庭情感危机和反思道德伦理的力作,描绘了台北市一户中等阶层的家庭:儿子洋洋被压抑,被老师侮辱;丈夫简南俊苦恼于家庭的变故,当同事们昧心做盗版软件时,他不同流合污。如此,家庭环境与社会语境的互文性,影响着导演的创作心态和心理结构,以及时代风貌和社会特色的集体记忆。

结 语

从伦理记忆的角度考察,新世纪华语家庭题材电影中的父亲,常常处于身份焦虑中,是平凡及无助,温情而悲情,甚至卑微的弱者形象。子一代与父辈间的代际叙事,以“情感形式”的聚合与组合关系完成其身份认同。新世纪华语家庭题材电影,除了在长幼之间的代际关系上流露了个体感触的身份记忆,在反映家庭成员情感变化和家庭命运变迁时,也浮现出家庭成员、家庭环境、社会关系的人伦记忆及社会性的集体记忆。新世纪华语家庭题材电影为华语电影研究和电影伦理学提供了多种视角和可能性。