接受美学视角下民国旗袍流行的细节、规律及意义

王志成,崔荣荣,b,梁惠娥,b,2

接受美学视角下民国旗袍流行的细节、规律及意义

王志成1a,c,崔荣荣1a,b,c,梁惠娥1a,b,c,2

(1. 江南大学a.纺织科学与工程学院;b.设计学院;c.江苏省非物质文化遗产研究基地,江苏 无锡 214122;2. 无锡工艺职业技术学院 名师工作室,江苏 无锡 214206)

旗袍是民国女装的代表性款式,引领了一个时代的审美风尚,为近现代国内外所广泛认可和接受。本文以接受美学理论为依托,引入“走向读者”、“期待视界”、“空白召唤”等学理,从大众审美的角度阐释民国旗袍在设计细节、流行规律以及流行意义上是如何被接受和建构的,以期为新时代中华服饰文化弘扬传播及华服创新设计提供借鉴思路。

接受美学;旗袍流行;细节;规律;意义

旗袍为满清袍服的变相,经过设计改良成为民国女性通常服式,因其裁剪得宜,长短适度,简洁轻便,大方美观,一经发明便迅速俘获女性的芳心,经民国30余年发展变迁,已成为中国女性的代表性服饰之一,被誉为中国国粹和女性国服,广泛受到人们关注。建国后学界热衷于旗袍称谓、断代、演变、工艺、设计等专门研究,成果颇丰。然旗袍作为衣装形式,是经过历史锤炼和选择的时尚符号,其极具生命力的流行性、传播性才是其核心价值所在。接受美学或称“接受理论”,滥觞于20世纪60年代中期,为联邦德国康士坦茨大学H.R.姚斯和W.伊泽尔等人以现象学与阐释学为基础首倡,认为美学研究应关注读者对作品的接受及反应,强调读者的主观能动性,推崇把作品放置“历史-社会”环境下去考察,使接受者参与作品意义的创造和实现。本文引入接受美学理论,将研究视角从旗袍本身转移到女性及环境中,挖掘民国旗袍流行的细节、规律及意义,为新时代华服创新设计与文化承扬提供参考借鉴。

1 流行的细节:“走向读者”与旗袍的设计之美

“走向读者”是接受美学的根本性转移,是方法论的最佳变革,将人类主体性的弘扬从少数作者转向广大读者。审美重点也因此转移到读者及其阅读活动上,考察读者参与作品意义的创造和实现。这是生动的人本主义美学,提出不管是文学书写还是艺术创作最终都无法脱离对人的解放的总体目标。民国旗袍之所以能够流行百年而不衰,与其走向读者、关注人本的设计细节密不可分。

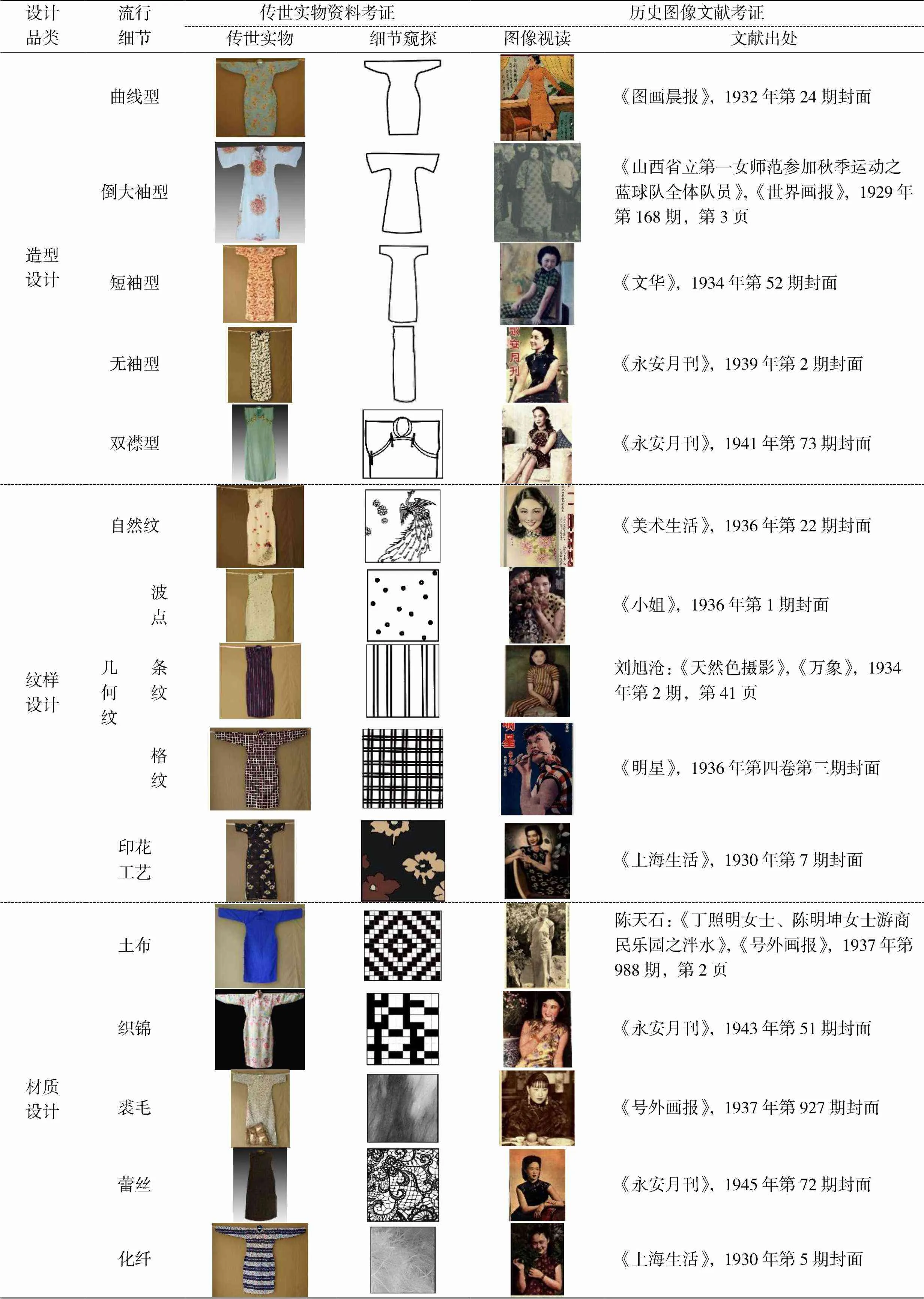

“式、色、质”是旗袍细节设计三大构成。“式”即样式,传统女性服装保守拘谨、线条平直、宽衣博袖,鲜少顾及穿着合体性及舒适性。旗袍虽在流行初期也以腰身与肩阔、股围三处同宽的“直线型”为通常之式,但其穿后余量已大大减少。随后改良的“曲线型”更贴合于人体,使腰细股大,显现弯曲之势,首次将女性身体曲线美公布于众,俘获了民国女性集体芳心。因此旗袍式样演变是在女性身体解放下一项曲线革命。“色”包含色彩与纹样,所谓“远看色彩近看纹”,旗袍视觉美还体验在其“色”的去繁从简上。1928年《国货评论刊》:“人类学上之考察,吾人之衣裳进化,是由简单而繁复,由繁复而复于单纯。吾辈言美的进化,下等动物所被之皮壳,多系呈复杂之色彩,而上等动物,则多为纯洁高雅之色……故中古之衣,如我国之衮裳,日本狩服,皆作极复杂之花纹,而所绣之日月星辰,山龙华虫藻米风火宗彝黼黻之属,尤极支离……皆系动物崇拜之蛮性的遗留。”指出民国女性“仅以植物图案为衣饰,色彩则鄙强烈而崇拜淡雅,反‘对比’而尚‘同种’”。纹样设计“取直线而带弯曲之圆味,化边与图案皆取几何形体,作凤鸟图案而不取凤鸟之形,但取其内所含之优美曲线”[1]。旗袍纹样一改传统繁复的衣饰法则,崇尚极简的设计理念,设计有东方意味的几何图形;“质”即材质,旗袍质料流行的设计细节集中体现在两方面,一是材料精简。以前女性一套衣裳(裤),一般需一丈二尺,现一件旗袍只要八尺,且以前两件衣服的做工现也改为一件,这是经济上的优势。二是材料类型与风格多元。除传统手工丝、棉、麻,一度流行机织化纤及凸显身材的轻薄透亮面料,如蕾丝、玻璃等。蕾丝旗袍由蕾丝制成,内里为真丝,或不加内里(表1);玻璃旗袍由玻璃原料造成,透明而薄,如蜻蜓的翼,将女性身体美及曼妙曲线表现的淋漓尽致[2]。表1结合传世实物与历史图像资料,相互佐证,梳理出民国旗袍代表性设计细节。

表1 江南大学民间服饰传习馆藏民国旗袍代表性设计细节梳理与图像考证

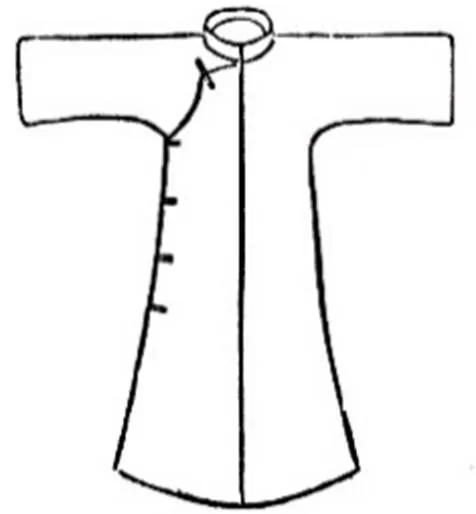

接受美学中,接受体验是作品走向读者后第一实践。姚斯倡导人们走向读者的核心理念即强调读者主动性体验的重要性。封建社会依附男性的女性没有独立人格,其服饰鲜有能动性。旗袍经过“式、色、质”细节设计,给新时代女性带来前所未有的审美体验。尽管有声音针砭旗袍,女性也是断不接受的。1926年孙传芳曾禁止女子穿旗袍,认为旗袍是旗人服式,败伤风化,汉人不应取法,违者处罚[3],激起女性极大反对:第一,旗袍确系旗人服式,但现男子所穿西装,非但是西人服式,还是异国服式。第二,现一般成年女子,多不穿裙,甚不雅观,与其不穿裙而穿短衣,还是穿旗袍较为特体。讽刺的是,时年6月孙传芳携夫人游玩西湖时,夫人竟身穿旗袍。莫说国人,连其妻对禁令也是不接受的,这也是旗袍变迁史中仅有一次官方质疑。而旗袍成功的细节设计使其走向流行成为了必然,在民国先后三次颁布的“服制条例”中,后两次对旗袍细节作出详尽描述:1929年颁布《服制条例》规定女子礼服有旗袍和上衣下裳两种,第一次官方描绘旗袍:“齐领,前襟右掩,长至膝与踝之中点,与裤下端齐,袖长过肘,与手脉之中点,质用丝麻棉毛织品,色蓝,钮扣六(见图1)”的细节,并指定旗袍为女公务员制服,“惟颜色不拘”[4]。1939年颁布《修正服制条例草案》,在女子礼服、制服和常服中更多出现对旗袍细节的详细论述[5]。因此,虽然在旗袍流行伊始曾出现反对的声音,但这种声音是少数和暂时的,并未阻碍旗袍的推广和流行,从官方到民间,旗袍流行已蔚然成风。

图1 1929年颁布《服制条例》中“第四图”旗袍样稿

姚斯曾提出:“文学史的重建要求排除历史客观主义的偏见,变以传统的创作与再现美学为基础,为以接受和效果的美学为基础,文学的历史性并不取决于既定‘文学事实’的组织整理,而是取决于读者对文学作品的不断体验。”旗袍作为立足传统的新式设计,民国女性对它的接受和审美体验才是其时代价值和意义的基础,而非“旗人袍服”的狭隘历史偏见。民国旗袍通过成功的细节设计建构了女性及社会的时尚流行。

2 流行的规律:女性“期待视界”与旗袍的日益革新

接受美学认为,文学的历史是一种审美接受与生产的过程。服饰穿着者对服饰的理解和接受过程即是服饰实现意义和价值、发挥社会作用的过程。穿着者在接受一件服饰时,因个人欣赏经验的影响会对作品产生一种期望模式,即“期待视界”。“期待视界”的产生受穿着者对服饰发展历史、当下服饰流行变化及社会环境、审美理想、品味爱好、个人素养等因素的综合影响。成功的创新作品只有满足甚至超越或否定人们建构和熟悉的“期待视界”,才能引起审美差距,形成“视野变化”,并且一旦被人们理解和接受,便会成为新的流行。而这种新建构的流行,随着时间推移和人们的熟悉会愈发自然和普遍,成为熟悉的审美经验又进入未来的“期待视界”,作为新阶段“视野变化”的参考值。因此,服饰流行是在人们“期待视界”不断发展和更新过程中,通过人的行为活动而实现实质性突破,从而推动服饰流行的历史进程。

因此,民国旗袍广泛流行而不衰的最大规律,就在于其日益革新的表象背后充分满足和超越了女性的“期待视界”。旗袍在流行之初本是冬季才穿的御寒衣物(见图2),后来“就应用到春令,更从春令到夏令,再从夏令到秋令,而还到冬令,遂为一年四季可以穿着的一件普通的女子衣服。”[6]民国旗袍在时令上从冬季扩展到一年四季,满足了女性对于不同时间的“期待视界”,产生“妇女无论老的少的幼的差不多十人中有七八人穿旗袍”[7]的流行景象。此外,“期待视界”还通过不断的艺术创作改变欣赏者的审美经验,使艺术作品“陌生化”[8]。旗袍流行的规律潜藏在极速推陈出新的艺术创作中。1928年“旗袍盛行于春申江畔,还不过是三四年间的事,可是虽然只有这仅仅的这四年,而旗袍的变化百出,日新月异,也就足以令人闻而骸异了……她们极迅速地翻来覆去,只是在滚边、花边、宕条、珠边等上面用工夫,简直把人弄得眼花缭乱……不过这一种样子虽然正在流行,姐妹们做得起劲,穿得起劲,认为最时髦的当儿,而另外一种样子的旗袍,亦已经酝酿多日。[9]”1933年,上海旗袍的流行更是“时时刻刻跑在时代的前面,有时连时代都赶不上她。两截衣服被打倒了,立刻来短旗袍,一下短旗袍被打倒了而变成长旗袍,镶边呀、花钮呀,正在够味的时代,又有人出来揭竿喊打倒了……上海女人的衣服一天天在越奇幻,越普遍,越疯狂。”[10]倒大袖旗袍(图3)、一字襟旗袍(图4)等娉娉婷婷、窈窕轻俏的各式旗袍接连创新,可见民国女性的革新和创作力之大。

图2 冬季夹毛旗袍(江南大学民间服饰传习馆藏)

图4 双襟旗袍(江南大学民间服饰传习馆藏)

图5 民国时期旗袍实物中的曲线变化(江南大学民间服饰传习馆藏)

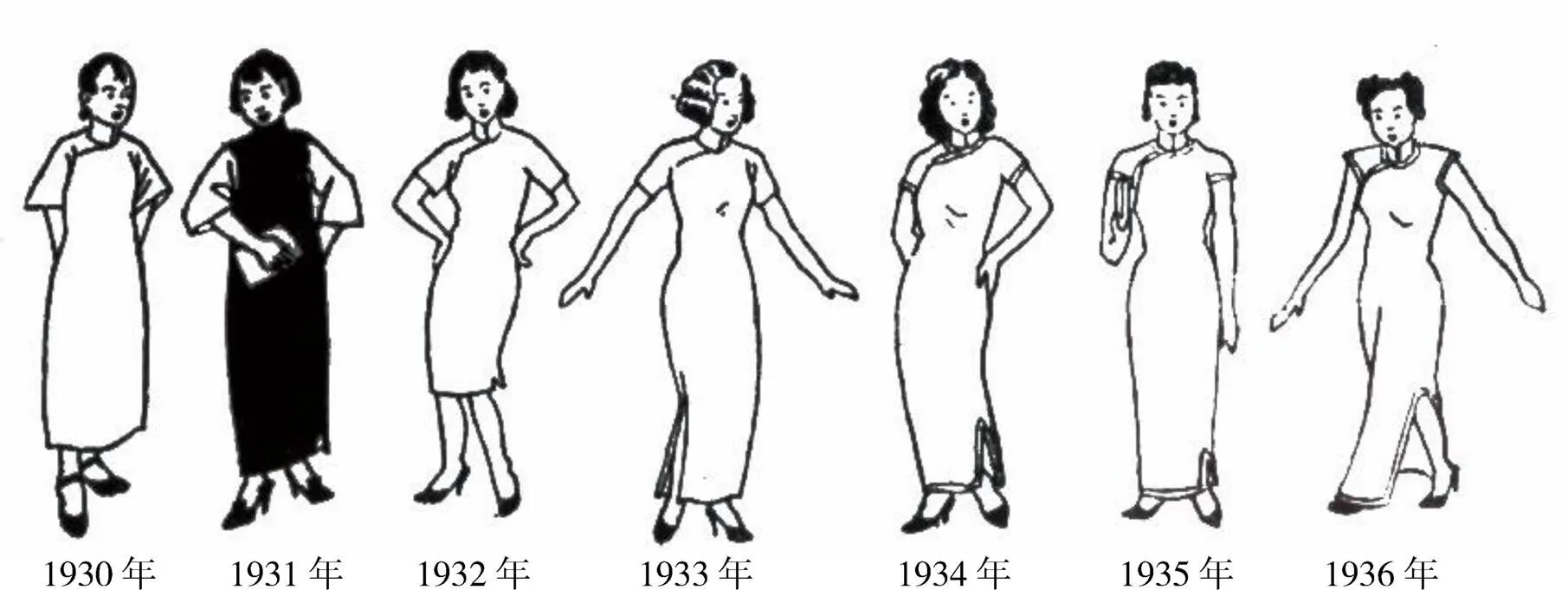

通过梳理传世实物不难发现,民国时期的旗袍廓形一直处于变化之中,即从宽衣直线向窄衣曲线演变中(图5)。此外,1937年上海出版发行的以描绘女性生活风尚为主的《沙乐美》画刊刊载《旗袍的成功发展史》专页,详尽描述了1930年至1936年间旗袍随时代潮流更迭产生的造型演变(图6),指出旗袍的流行与接受得益于其“质、色、式”的不断流动和变化,女性通过“质料轻厚的判明,颜色花样的选择,以及式样做法的变化”,制作出各自欢喜的旗袍[11]。因此设计细节的流动与演变,不仅是女性身体解放下的服饰革命,契合了女性的审美经验,更是民国旗袍广泛流行而不衰的重要规律。

图6 1937年赵天民主编《沙乐美》中刊载1930-1936年间旗袍的造型演变

3 流行的意义:“空白召唤”与旗袍雅俗共赏及海外传播

在接受美学中,成功的艺术作品要多留空白,构建开放结构。“作品本身既不等于文本,也不等同于文本的实现,它必须被确定为两者之间的中途点上。[12]”接受美学中的“空白”指文本中由读者想象填充的“未言部分”,或未定“空域”,不易察觉,隐藏在文本结构中。之于服装,“空白”越多,包容性越大,这些“空白”会随着接受者赋予的意义而呈现不同的特点和审美趋向。同一件服装也会因穿着者不同的性格、文化修养和外貌及搭配方式等表现出不同意义和效果。然中国服饰自黄帝、尧舜禹垂衣裳而天下治伊始,被附加太多符号所指,如政治、等级、人伦、贫贱等,人们通过衣裳来建构皇权父权。封建社会中服饰作为治理国家、规训女性、营造秩序社会的阵地是没有任何空白和空缺的,且界限分明,律法森严,十分警惕模糊性。传统服饰繁琐细节的堆砌淹没了女性的身体,忽视了服饰的功能,随着民国服饰改革的推进和细节的删减,女性身体和内心都得到了重新的展示。

旗袍的发明与流行,历史性地打破了这一服饰传统,突破了数千年来中国服饰的政治性附加,不仅在设计上对女性身体大松绑,实现设计自由,在美学上也通过不同穿着者对旗袍文化韵味的不同诠释及展示,腾出更多“空白”空间和结构。面对同一流行,不同阶级及场景下的人可以有不同的解读,促使旗袍的流行凸显出模糊性的特征。这种模糊性使得服装风格在雅俗之间的界限不再泾渭分明。民国影星元勋宣景琳女士曾说:“最适于中国妇女的服装,还得算是旗袍,旗袍可以说是最普遍而绝无阶级的平等服装,即便是出席盛宴,也不会有人指责你不体面,在家里下灶烧饭,也没有人说你过于奢华。”[13]旗袍的“留白”和“模糊性”体现了其雅俗共融的流行特性,使其成为女性广为接受的服饰形制,也因此具有了“永存于时代的特性”,至今仍被人们津津乐道。从民国遗留的摄影及画作中,随处可见女性着旗袍的身影,如《文华》1933年刊出一组女性生活场景,五位不同体态的女性穿着各式旗袍,或在壁炉旁读书,或在火炉旁工作(图7)。

图7 1933年艺术摄影中的旗袍(从左往右:为方啸霞、方咏如、何喜孙、蔡爱玲、何定仪女士,朱顺麟摄)

“空白召唤”下旗袍流行在民国后期还突破了中和西的藩篱,建构出来的东方风韵逐渐被西方女性所接受和推崇,引起国外的小姐太太们极大兴趣。“尤其在美国,时髦小姐已有很多穿在身上,而世界电影之都的‘好莱坞’,一般电影红明星,更不肯落于人后,竞相采用,而且别出心裁,式样各殊”。在法国,“中国小姐的旗袍,也很风行一时,长及足踝,领圈装置钮扣,而尤以中国‘第一夫人’宋美龄女士的衣着作为他们的蓝本,做成新装了。因为她们公认极具东方的美,且非常简便朴素,美观和大方。”[14]1946年《新闻周报》描绘中国旗袍流行法国:“各大时装店,现在竭力创造新式妇女衣装大都参酌旗袍直垂式样。”此外,民国旗袍还盛行于英国、日本等国家。旗袍足够开放的结构,为女性带来了极大的改良空间,其极大的包容性跨越了文化和民族的差异,实现旗袍本土文化及时尚流行的海外传播。

4 结论

封建社会中国服饰的时尚导向往往是由上而下的,由统治阶层缔造和维护。至民国时期,时尚创造一反过往模式,颠覆为由社会大众及女性活跃者来引领、助推和制造。民国旗袍流行的细节、规律与意义建构是建立在其历史性上,建立在从它不间断与大众对话产生的效果上。换言之,民国旗袍的成功是以其艺术性、渗透性和召唤性,在满足人本功能需求的同时传递审美理念、价值观念,从而打动消费者,完成从认可到狂热的接受过程,达到时尚流行和传播的目的,对于现阶段华服创新及中华文化弘扬传播具有重要借鉴意义。

[1] 佚名. 衣之研究[J]. 国货评论刊, 1928, 2(1):2.

[2] 佚名. 摩登玻璃装[J]. 康乐世界, 1939, 1(2): 36.

[3] 佚名. 孙传芳禁止女子穿旗袍[J]. 良友, 1926, (2):8.

[4] 佚名. 中央法規: 服制條例[J]. 福建省政府公报, 1929, (94):24-28.

[5] 张竞琼, 刘梦醒. 修正服制条例草案的制定与比较研究[J]. 丝绸, 2019, 56(1): 95-96.

[6] 尢怀皋. 十五年来妇女旗袍的演变[J]. 家庭星期, 1936, 2(1): 7.

[7] 周瘦鹃. 旗袍特刊:妇女与装饰:我不反对旗袍[J]. 紫罗兰, 1926, 1(5):2-3.

[8] 程孟辉. 现代西方美学(下编)[J]. 北京: 人民美术出版社, 2001. 1033.

[9] 佚名. 旗袍的美[J]. 国货评论刊, 1928, 2(1): 2-4.

[10] 凤兮. 跑在时代前面的旗袍[J]. 女声(上海1932), 1933, 1(22): 13.

[11] 龚建培. 《上海漫画》中的旗袍与改良(1928——1930年)[J]. 服装学报, 2019, (4): 68.

[12] W.伊泽尔. 文本与读者的交互作用[M]. 美国普林斯顿: 普林斯顿大学出版社,1980.

[13] 陈听潮. 旗袍是妇女大众的服装[J]. 社会晚报时装特刊, 1911, 20.

[14] 李美. 旗袍风行好莱坞[J]. 周播, 1946, (3):15.

Details, Rules and Significance of the Popularity of Cheongsamin the Republic of China from the Perspective of Reception Aesthetics

WANG Zhi-cheng1a,c, CUI Rong-rong1a,b,c, LIANG Hui’e1a,b,c,2

( 1a.School of Textile Science and Engineering; 1b. School of Design; 1c. Jiangnan Research Center for Intangible Cultural Heritage, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China; 2. Master Studio, Wuxi Institute of Art and Technology, Wuxi Jiangsu 214206, China)

Cheongsam is a representative style of women's wear in the Republic of China, which leads the aesthetic trend of an era and is widely recognized and accepted at home and abroad in modern times. Based on the theory of reception aesthetics, this paper focuses on the concepts of "towards the readers", "horizon of expectation" and "blank calling", and explains how the cheongsam of the Republic of China was accepted and constructed in the design details, popular rules and popular sense from the perspective of public aesthetics, so as to provide reference ideas for the promotion and dissemination of Chinese clothing culture and the innovative design of Chinese clothing in the new era.

Reception aesthetics; cheongsam fashion; details; rules; significance

王志成(1993-),男,博士研究生,研究方向:传统服饰设计与工程.

江苏省研究生科研与实践创新计划项目(1062050205205997);高校哲学社会科学研究重大项目(2019SJZDA130);教育部人文社科研究项目(Z2019103009907);江苏省“333工程”第二层次中青年领军人才项目(BRA2016366).

TS941.12;K892.23

B

2095-414X(2020)06-0054-06