球又回到了叙事电影的脚下

——吸引力电影与当下中国电影发展的理论愿景

陈林侠

在托马斯·艾尔萨瑟看来,汤姆·冈宁(Tom Gunning)和戈德曼的“吸引力电影”概念,在激烈的竞争中最后胜出,是因为“这种模式能提供让人惊讶的与现代电影制作平行的视点,即物理景观似乎又一次在重要性上胜过精确动机和叙事机制”。这将原本仅仅指涉早期电影的“吸引力电影”赋予了“让人惊讶”的当下性。历史似乎正在重演。20世纪90年代以来,尤其是21世纪,伴随世界影视技术的迅猛发展,视听品质获得极大提高,由此刺激了好莱坞大片的快速增长,其票房效益、文化效益、社会效益对其他国家电影,已然产生巨大的“吸引力”。当下中国电影也不例外。《英雄》《十面埋伏》引发出的“大片热”一直延续至今,各种类型均在尝试大片模式,出现了“物理景观”再次超出人物心理动机与叙事机制的现象。

然而,更重要的是,当我们把“吸引力电影”概念还原到电影发生的语境中,就会发现另一个事实:它虽是一个探索早期电影的魅力,试图重新理解电影发展的概念,但在客观上,明确了奇观电影与叙事电影交替的节点(或者是被汤姆·冈宁说成是“对立”与“代替”),揭示出诉之视觉快感的奇观的先天性缺陷。中国电影产业在国家政策、社会资本及其数字技术的支持下,迎来崭新的发展契机,电影的奇观特效释放出巨大的视觉快感,但同时也引发了诸多内容空洞、缺乏逻辑性、同质化等尖锐的批评。中国电影似乎又面临着奇观与叙事的两难选择。从这个角度说,“吸引力电影”意味着在电影史的维度上,反向地重提叙事电影的重要性,这对于我们反思当下中国电影发展具有重要的意义。

一、早期电影为什么走上叙事电影的道路?

汤姆·冈宁提出“吸引力电影”概念,本意是在探索早期电影的发展及其特殊的交流机制,指出电影并不是从一开始就是叙事,而是在提供视觉快感的“景观”。他认为,叙事电影产生于“吸引力电影”之后,“1907年—1913年这段时间电影开始了真正的叙事化,其顶点是故事片(feature films),它彻底改变了电影的杂耍形式”。大致从1906年开始,电影逐渐进入“以叙事为己任”的时期。就发展主潮而言,早期电影发生了令人震惊的吸引力向系统控制的叙事力量的转向,尽管汤姆·冈宁认为两者辨证互动,并不是必然对立。

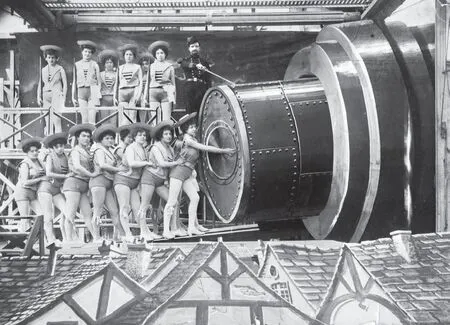

图1.电影《英雄》剧照

我们想要理解早期电影为什么会走上叙事的道路,首先要弄清楚吸引力有哪些类型。汤姆·冈宁把这种吸引力分为四种类型:第一,电影本身的吸引力,如特写、慢动作、回放、替身、多重曝光等电影化手段;第二,插科打诨、杂耍表演,尤其是一种基于身体动作的喜剧感,这从舞台表演衍生出来,并在电影化手段中得到进一步增强,这在世界电影范围内已成为共同类型与普遍现象;第三,奇闻轶事(死刑、时事)获得电影媒介的力量的再次传播,能够刺激与满足生活中的猎奇心理与展现异域风情;第四,来自一个类似“魔术师”的电影放映员(如日本称为“辩士”),对受众的直接致意,带来一种现场的视听奇观。严格地说,以上四种,第一种电影化手段具有媒介本体意义,其他三种并不源自电影本身,与电影关系较为松散。如第二种身体动作的滑稽喜闹剧,第三种奇闻轶事的猎奇心理的日常奇观、异域风情,早在舞台剧、摄影、新闻片、纪录片等出现,并不必然属于电影这种媒介。第四种放映员的“魔术师式”吸引力属于舞台表演,更是外在于电影内容。

其次,我们需要弄清楚的是,从1895年到1906年的11年发展中,早期电影的视觉快感为什么会丧失殆尽。个中原因在于重复性的观赏。此时提供市场消费的类型较为单一,即是身体动作的滑稽(第二种),以及新闻事件、异域风情的猎奇(第三种)。就其内容而言,本身与观众缺乏必要的关联性。观众完全出于纯粹的猎奇心理,在经历重复观看之后,会对动作的难度及其奇闻的感官刺激产生越来越高的期待。然而电影受限于诸多如技术、成本等主客观条件,内容难以得到迅速更新,因此,很快就失去了市场。如卢米埃尔兄弟的“生活奇观”的短片,仅仅持续了一年半就难以为继。异域风情,虽能够满足猎奇心理,但缺乏与观众的现实关联,只是一种可有可无的点缀。相对说来,特写、慢动作、多次曝光等电影化手段的视觉快感更容易消失。它第一次出现在人们眼前时,确实能够带来视觉震惊。然而这种电影化手段只是一种表现中介,当人们的视觉习惯后,尤其是缺乏富有魅力的表现对象支持的情况下,快感很快就会消失。第四种奇观类型,既与放映员相关,也与电影放映机制相关。当后者发生较大改变时,电影放映并不需要直接面对观众的放映员时,这种奇观快感也就会彻底丧失。

图2.电影《凯利帮的故事》剧照

再次,我们需要认识1906年前后世界电影到底发生了什么。1905年,世界上第一家“临街剧院”开放,固定的放映场所开始大量产生,1910年,美国出现大约1万家“五分钱娱乐场”;1906年出现了世界电影史的第一部故事长片《凯利帮的故事》。可以说,汤姆·冈宁正是以此为标准,认为1907年—1913年电影开始了真正的叙事化,而格里菲斯代表电影话语的变迁,追逐片(chase film)就是电影叙事的原初类型,在1903-1906之间开始把吸引力和叙事的统一起来。值得指出的是,《凯利帮的故事》的片长超过了一个小时。这在当时平均片长不到10分钟的环境下,它是一个奇迹,并因此收获了全球市场的票房成功。在我看来,电影从短片发展到长片的意义重大,改变自身的消费性质,并奠定了叙事电影正式出场。众所周知,早期电影从诞生以来就置身于娱乐消费的语境中,以奇观构成的视觉快感,在十多年的激烈竞争中难以保持自身的竞争力,要么退出市场,要么寻找新的消费亮点。卢米埃尔兄弟毅然放弃电影,张石川在与郑正秋分手后拍摄一系列滑稽、闹剧的短片却陷入经营的危机,都证明了这一点。我们认为,电影“从短到长”带来了深刻的变化,逐渐形成了以电影文本为消费对象,以影院为固定的消费场域,在娱乐活动激烈竞争中重获优势。这是资本力量的推动,具有历史的必然性,主要表现为:第一,电影时间的增长提升了电影媒介的消费程度。由于片长时间导致观众停留影院的时间增加,由此带来了其他附加的消费活动,食品、广告以及相关的商业活动介入的空间大大拓展,以至于形成了至今仍然盛行的电影院特有的“爆米花”消费;第二,放映时间及其观众停留时间的增加,促使影院改善观影环境,拓展公共的交往空间与文明程度,“看电影”从底层娱乐,逐渐成为中产阶级的社交娱乐活动,从而大大扩展观众群体;第三,电影长度的变化带来最大的结果,就是从奇观到叙事的内容变化。这是因为诉之视觉奇观的吸引力,不仅在内容经验方面,难以一再重复,而且,它在本质上是不可延长的片段、瞬间,我们很难想象以上四种类型的奇观能够长达一个多小时。与之相反的是,叙事恰恰是具有一定时间跨度的连续性。在西方文化中,叙事传统源远流长,贯穿于史诗、戏剧和小说等诸多文类不绝如缕,具有成熟的叙事规则与文本结构,积累了极其丰富的故事资源。可以说,正是在娱乐方式的激烈竞争、诉之视觉奇观的短片已然失去吸引力的背景下,商业资本的推动导致了电影长度的变化;也由于片长的变化,简单诉之视觉奇观的“吸引力电影”难以满足长度的需要,出现了亟待填补的内容空白……这一切因素促使电影走上了叙事化的道路。

事实上,在故事片正式出现之前,叙事元素已存在于电影媒介之中。大卫·波德维尔认为,早期电影虽然直到1903年都是拍摄风景或著名事件,叙事形式却是打从一开始就存在。汤姆·冈宁的态度有些含混,虽不否认“吸引力电影”存在叙事与奇观两种因素,甚至认为奇观就是一次微小叙事,但又把梅里爱和卢米埃尔兄弟都归于诉之视觉的“吸引力电影”,认为1902年《月球旅行记》的视觉奇观仍然超过了叙事元素。客观地说,该短片14分钟,讲述发明机器、登陆月球到凯旋归来的完整故事,包括科学大会、制造炮弹等诸多事件,已出现了以时间为主、因果逻辑为次的建构叙事标准。在汤姆·冈宁看来,1903年的《火车大劫案》标志着从“奇观”发展到“叙事”的过渡阶段:叙事,是用13个场景构成了具有因果关系的情节;奇观,则表现在直接面对观众的开枪镜头,仍然透露出“吸引力电影”的交流机制。然而,《火车大劫案》的叙事已然超过了奇观。从剪辑来说,一方面,它凸显了因果关系的重要性,情节更为紧密流畅,出现叙事意义上的线性结构,另一方面,它摆脱了舞台表演场景的完整性的束缚,实现了自由组合与平行剪辑,已具备电影本体性的叙事手段。到了1906年的《凯利帮的故事》,这部被公认为世界第一部故事片,把侠盗内德·凯利的传奇搬上银幕,在一个多小时中呈现的场景、剧情复杂,叙事完全成型。说起来,早期中国电影的发展更能说明叙事电影的必然性。1905年,标志中国电影史开端的《定军山》虽然展现京剧名旦谭鑫培,但由于是默片,提供的不是京剧的唱腔、故事、音乐、舞台效果,而是身体动作以及电影这一崭新媒介展示名角带来的猎奇心理。1913年,由郑正秋编剧的中国第一部故事短片《难夫难妻》,就长达40多分钟。虽然它有展示婚姻的民俗奇观,但郑正秋在遮掩与蒙骗之间的剧情中,已经大为凸显了叙事的因素与社会教化的功能。按照汤姆·冈宁的观点来看,1920年中国第一部故事长片《阎瑞生》应当属于“吸引力电影”,它是从新闻事件生发出来的故事。但是,影片之所以能够构成一部2个小时的长片,是因为在一个因果逻辑的叙事框架中,突出了人物的欲望引发的连续性事件:心理动机已成为叙事的动力。1922年,《劳工的爱情》作为中国现存最早的影片,虽是短片,但也达到了22分钟。它的视觉快感基于人物的身体动作,电影化手段如特写、快动作的叙事功能(对眼镜、闹钟、银元等重要道具的特写,传达重要的叙事信息;快动作较大地增强了戏剧性),使之进一步丰富。然而,“求婚”的心理动机引发连续性事件,在因果逻辑的组织下有条不紊,喜剧的身体奇观已被纳入情节框架。正如此,张真认为该短片“在‘吸引力电影’和‘叙事整合电影’之间摇摆不定。”当然,最能体现叙事电影特征的应该是在1923年的《孤儿救祖记》,从本事来看,郑正秋已去掉了诉之视觉的奇观,更多呈现出人物情感、心理及其逻辑产生的悬念的叙事魅力。

我们注意到,在世界电影的开始阶段,奇观的地位确实比叙事重要得多。汤姆·冈宁的“吸引力电影”理论表现出了明显的阐释优势。如上所述,早期电影发展就是一个叙事的重要性逐渐超越奇观的过程。一方面,奇观作为辅助元素依然存在于叙事电影之中(如汤姆·冈宁看来,歌舞片的吸引力表现得比其他类型更加突出),如《凯利帮的故事》依据绿林侠盗的真人真事,虽存在“吸引力电影”的思路,然而,奇观已被纳入叙事构成的表现机制(逻辑)以及间接的交流机制(情感)之中;另一方面,在叙事构成的时间跨度中,奇观并没有被排除,而是凝结为剧情的“高潮”。我们很容易发现,剧情片的高潮部分,具有短暂、瞬间、爆发、极值的特征,并且往往处于视觉、情感、认知的顶点。这就是吸引力电影的奇观,纳入叙事电影之后的结果。

二、当下中国电影:是奇观还是叙事?

从表面上看,历史似乎正在重演。周宪在勾勒1970年代西方电影的发展后,得出这样的结论:“奇观作为一种新的电影形态已经占据了几乎所有的电影样式或类型,成为当代电影的‘主因’。”中国电影似乎也不例外。21世纪以来,中国电影在国家政策、商业资本与影视工业等多种力量的推动下,形成大片占据产业中心、低成本电影越来越边缘化甚至生存空间日益狭窄的产业格局。中国式大片,对传统的叙事电影进行挑战。

图3.电影《月球旅行记》剧照

如上所述,21世纪以来,《卧虎藏龙》《英雄》引发的“大片热”已经蔓延到各种类型,从玄幻、战争到动画、科幻,均已出现了票房大热的代表作。当下中国电影中的“奇观”,在商业资本、数字化技术的推动下,无疑比汤姆·冈宁概括的早期“吸引力”电影更具视觉冲击力。以古装片为例,从《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》到《无极》《夜宴》《满城尽带黄金甲》,再到《西游·伏妖篇》《画皮》《道士下山》《长城》《妖猫传》《影》,传统的武打、武侠变成魔幻、玄幻乃至动画类型,在本质上反映出对“吸引力电影”的追求。原本集中到身体动作,已经扩散到服装、自然、场面、道具、建筑等影视制作的所有环节。有论者认为:“这些武侠电影与其说由叙事段落所组成,不如说是由奇观段落所连缀,视觉快感成为支撑影片的最主要的动力。”奇观的重要性超过叙事。更值得指出的是,电脑数字技术(CGI)与人工智能的飞跃发展,一定程度上改变了奇观的美学特征。第一,是微观状态的“慢美学”。香港学者林松辉(Song Hwee Lim)敏锐指出,在《英雄》《十面埋伏》《一代宗师》中出现了一种基于子弹时间、以数字手段虚拟出微观个体的“慢美学”。他具体分析了《英雄》的无名的脸穿透六串“雨滴”,《十面埋伏》围绕小妹悬停在半空的豆子,以及《一代宗师》则是宫二与马三在车站决斗时的雪花,并从中归纳出这种数字技术虚拟出来的美学特征:“使用子弹时间制作课件的小型虚拟物体,产生出一种的数字奇观,它回避了史诗般的规模、奇特的摄影机运动、宏大的音效以及快速运动,从而形成了一种微小、静止、沉默、缓慢的诗学观。”此类奇观从视觉经验的角度看,确实与胡金铨时代的动作奇观存在较大差异。如果说前者利用数字技术,虚拟出极动到静止的微观状态,一种肉眼难以观察到的奇观现象,后者则是通过故意减少帧的方式,省略动作的过程,取得把动作的“快速”与“流畅”和谐地容纳在一起的效果。这种子弹时间的微观状态,确实是中国电影前所未有的视觉经验。第二,强化了三维的空间感。《英雄》《十面埋伏》等虽是2D,但也强化在z轴方向的运动(如箭阵、飞刀飞向观众),明显吸纳了3D电影的美学特征。第三,数字技术摹拟的第一人称的叙事视角带来新鲜的视觉经验。在《英雄》中,当秦军射出无数箭矢时,影像并未结束。摄影机(观众)似乎跟随一支飞箭,在半空中飞行,穿越窗户,最后射中书院的木架,发出嗡嗡的震动之声。这显然不是实拍带来的视觉感,而是数字技术虚拟出来的充满想象力的视觉经验。与这个视点相似的是,无名在残剑与飞雪前展示“十步一杀”的绝技。长剑在半空中准确无误地刺穿毛笔,在几乎静止的慢动作中,让我们看清楚笔管破裂,笔头爆开的瞬间状态。

图4.电影《双子杀手》海报

当下中国电影中的数字奇观及其“慢美学”,与世界影视技术的发展趋势相契合。从标清、高清、超高清,4k、6k到8k,帧速率从标准的24/s,25/s,飞跃到60帧/s、120帧/s。它不仅使用高速摄影无限拉长动作的连续性过程,而且,对画质清晰度、动作的流畅度的追求可以说是当下影视技术发展的神话。这种技术也要求特殊的表现对象,进而带来了审美空间的巨大解放。《阿凡达》之所以具有划时代意义,就在于数字虚拟摄影、捕捉表情动作系统、面部动作编码系统(FAC)等多项技术的突破,不仅真实还原了现实,而且,构建了与现实的生活方式完全不一样的纳威人、潘多拉星球,提供了诸多富有创造性的视觉想象。李安的《少年派的奇幻漂流》在2012年获得商业与艺术双重成功,就在于技术支持拍摄出独特的水天一色的奇幻大海,带来创造性的视觉经验。2019年的《双子杀手》在故事内容方面遭到批评,但他同样找到了技术支持下特殊的表现对象。正是在120/s帧速率的支持下,以前所未有的清晰、流畅展现了远距离的高速运动,如平野上高速行驶的列车,克隆人从远景的高处腾跃到近景的地面,激烈的摩托车追逐、高空中时隐时现的无人机,等等。照此看来,当下中国大片并未真正依托于先进的影视技术,找到技术发掘出来的特殊对象,而是退回到服装、道具等传统领域。影像很快就缺乏想象力。如果说《英雄》《十面埋伏》用数字技术虚拟微观的物象与第一人称的叙事视角,确实更新了视觉经验,那么到《无极》《夜宴》《满城尽带黄金甲》,乃至近来的《妖猫传》《长城》《影》,大片提供的视觉经验,无论是镜头运动、叙事视点、色彩、场景,还是道具、建筑、服装,走上了一条重复模仿《英雄》的影像风格与审美经验之路,以数量的宏大、场景的唯美为核心的视觉经验越来越萎缩。客观地说,虽然奇观的观念已经深入当下中国影视制作的每个环节,工种越来越专业化与规模化,工业品质获得较大提升,但是,就古装大片的技术性而言,仍然停留在借助数字技术制造视觉真实的阶段。如《满城尽带黄金甲》的视觉奇观集中在金碧辉煌的宫殿、铺满菊花的场景以及奢华的宫廷生活,特效表现在武士从悬崖迅速下降;《画皮2》中的换皮,《妖猫传》中的猫、白鹤,重复着已成定式的东方美学特征;《影》在数字图像合成、一人分饰两个角色的“同框戏”体现了拍摄难度,但是,就影像提供的美学经验来说,仍然是重现既定的山水画传统,鲜有特殊之处。可以说,古装大片依赖于影视技术在速度上的变革更新的视觉经验,与影视技术本身缺乏紧密的黏合度,无论是“慢”的水滴、雪花,还是“快”的刺杀动作,虽然都是人们寻常难以看到、但一旦看清楚也就失去了持续关注兴趣的奇观。

问题的另一面是,在大片层出不穷的同时,叙事电影也仍然在持续发展。尤其是在大片获得票房却招致各方尖锐批评时,叙事电影似乎获得了新的契机。当下中国电影出现依赖于情节曲折的《误杀》《疯狂的石头》《无人区》,针对某种社会问题的《我不是药神》《少年的你》《心花路放》,从舞台剧改编而来的《驴得水》《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》的喜闹剧电影,以及利用与现实关联性的方式产生、甚至是取消特效奇观的《前任》《爸爸去哪里了》《我和我的祖国》《我和我的家乡》等新类型。应该说,在世界电影的范围内,叙事电影也得到了持续发展。欧美电影的中低成本电影历来暗流涌动,出现新的类型。在大卫·波德维尔看来,20世纪80年代美国电影叙事并不复杂,但90年代以来随着录像、DVD、网络等观影方式的多元化,电影的内容深度、时间、趣味均发生变化。在1994年的《低俗小说》之后,不断出现诸多“玩弄时间”的非线性叙事,如《女巫布莱尔》《致命录像带》等伪纪录片式恐怖片,《网络迷踪》《解除好友》等桌面电影,《致命呼叫》《罪人》等电话电影,《记忆碎片》《死亡幻觉》等谜题电影,《滑动门》《罗拉快跑》等“what if”电影。它们在视听语言上放弃奇观,甚至取消主流叙事电影的常有空间场景,在极其单一的视听语言及其时间、场景空间中,讲述了一个颇具悬念的故事,用大卫·波德维尔的话说,就是让我们“关注于叙事形式的动态变化”。

我们认为,基于数字革命的影视技术迅猛发展,影像空间进一步解放,奇观顽强地呈现出一种难以驯化的意志,挑战时间性的叙事。当下中国电影处于奇观与叙事再次交锋的阶段。奇观,已经不顾因果逻辑的叙事管束,不合情理地从故事框架中凸显出来;叙事,退化成连缀四处散落的视觉奇观的连续体。然而,早期电影是在奇观难以为继的情况下,叙事走上前台,成为消费热点;当下中国电影乃至世界电影的叙事并没有陷入困境;反而是大片,在影像风格相似的同时,故事内容、叙事逻辑、思想观念也出现了惊人的同质化,在海内外市场中失去了21世纪初期的影响力。从这个角度说,历史并未重演。奇观背后的技术主义,仍然需要叙事的“驯化”。只不过这种驯服技术的精神力量要求越来越强。即便是颇具人文思想的李安,如《比利林恩的中场战事》《双子杀手》仍然引起一片批评之声。

三、未来为什么还是叙事电影?

不可否认,目前世界电影的主流仍然是叙事电影。汤姆·冈宁认为,“叙事和奇观之间的对立和比照不断反复出现并贯穿于整个20世纪70年代以及80年代早期之间的电影。”但该文列举的劳拉·穆尔维、雅各布斯及其德科尔多瓦,其实都是针对叙事电影。最典型的莫过于穆尔维的《视觉快感与叙事电影》,它就是集中探讨好莱坞电影的女性形象作为奇观引发的窥淫与恋物的视觉快感。强调视觉奇观的影视特效与新近的3R短片(VR、AR、MR)虽然开发出体验式、沉浸式的观影体验,与早期电影的奇观非常相似,但由于叙事电影尚未出现自身难以解决的危机,这种崭新的技术也就缺乏商业资本的推动,难以从根本上改变电影的叙事本质。正如电影在1906年前后的历史性选择一样,影视技术带来的奇观,尽管在开始时能够吸引眼球,但在稍长的时段中,就会被吸纳到电影叙事主流之内,成为叙事的一部分,一种“被驯化的吸引力”。

有意思的是,汤姆·冈宁和大卫·波德维尔都没有具体说明早期电影为什么走上叙事的道路。如大卫·波德维尔承认:“有一些尚未清楚的理由,使得美国电影全然倒向叙事模式的电影制作。”在查尔斯·马瑟(Charles Musser)看来,汤姆·冈宁显然是低估了叙事的力量。“叙事性很快便成为电影的主要特征,远比冈宁承认的重要得多。”正因此,汤姆·冈宁并没有进一步追问:叙事艺术为什么能够彻底改变“吸引力电影”的“奇观”,“驯化”吸引力?

就电影始源的短暂阶段,技术以直接诉之视觉的吸引力,实现了电影的商业诉求。如汤姆·冈宁把“吸引力电影”概括为一种面对观众向外展示的消费活动。然而,正如任何技术都离不开人类的创造性使用,在摄影、留声机、电影等机械装置运作的背后,存在着完美再现现实的各种想象。艺术,就是隐藏在技术深处,彰显人类作为主体的人文精神。在这个意义上,庄子提出“技进乎道”;海德格尔认为技、艺近邻。当技术发展到较高阶段,也就必然会产生与之相应的艺术。如此看来,由于电影置身于娱乐消费的语境,决定了其性质以及发展动力就是商业性。然而,电影的商业性,不能自身满足;用于满足商业性的,进而从更高层次上决定电影生存及其未来趋势的,恰恰是艺术性;艺术性真正促进了电影作为商品在生产与消费之间顺畅无碍的流通,并且进一步扩大再生产。相对说来,技术代表的工业性,在电影史上仅仅是一种偶然因素。甚至在巴赞看来,电影是一种幻想, “完整电影”的神话在人们的想象中早已发明,电影史上的几项关键性技术其实都是这一观念的“偶遇的巧事”。换句话说,电影的工业性(技术及生产体系)是在帮助电影的艺术性更好地呈现自身。如上所述,当基于技术的奇观让电影陷入生存困境时,叙事则将它引向了一条彰显人文精神、体现人文价值的艺术之路,更好地满足了市场的消费诉求,促进了电影的再生产。尤其是在经历百年发展之后的当下,叙事,作为艺术性表征,内容经验日益丰富,惯例形式愈发成熟,在电影的地位越来越重要。

概言之,从表层原因来看,叙事电影至少解决了以下难题:第一,丰富的故事资源能够生产出为数众多的剧情片,能够在数量上占据广阔的市场空间,满足并激发观众的潜在性消费,从而完全摆脱了奇观原本受限于技术现实(耗资巨大、且发展缓慢)及其特定的表现对象(身体动作及其滑稽)的“数量困境”。我们姑且不说史诗、小说、戏剧在漫长的历史中积累起的故事资源,提供了改编这一促进电影叙事发展的重要类型;更重要的是,叙事具有的虚构特权,给电影表现的内容与范围带来了巨大的解放,同一题材由于叙述者的区分,都能会产生出无数的故事。第二,叙事电影从传统叙事艺术(尤其是舞台剧与小说)获得成熟的叙事规范、交流机制,从而迅速成长、稳定下来。早期电影化手段就是以舞台剧为潜在的模仿对象,故事情节、镜头拍摄、演员表演都与舞台剧的关系极为密切,连观影环境都试图还原剧场效果。可以说,传统的叙事艺术对叙事电影的影响极为深刻。从基本的叙事时间、因果逻辑到整体结构,从单镜头到多镜头组成的场景再到多场景组成的幕,电影借助舞台剧、小说形成了镜头语言的表达方式,拍摄以及剪辑都产生于如何满足观众的认知心理;从全景、中景、近景到特写,电影通过景别的变化交代情节信息,又与小说的描写方法密切相关。可以说,电影受益于戏剧和小说,迅速找到了如何叙事的关键。第三,叙事本身就是一种娱乐活动。如上所述,在汤姆·冈宁看来,电影化手段是“吸引力电影”之一;而当电影化手段与叙事密切结合后,产生了比舞台剧、小说等传统叙事艺术也比视觉奇观更具消费性的商业价值。一方面,由于叙事凸显因果逻辑,人们在观看电影时产生认知上的延宕、推测、判断,以及在情节悬念满足之后产生的智力快感,构成了叙事电影的娱乐性,另一方面,人们与这个虚拟的时间连续体达成“信以为真”一致,在一系列的电影化手段及其特殊的观影场所中,暂时与现实隔离开来认同主人公,移情地投入自己的情感,能够获得更深层的心理满足。

图5.电影《孤儿救祖记》剧照

图6.电影《阿凡达》剧照

从深层原因来看,叙事电影的优势在于与其他艺术相比,最大限度地容纳了感性/共性/虚构/经验、理性/个性/抽象/观念等,形成了一个同时诉之不同层次的审美经验复合体。雅·奥蒙说得好,“正是这种对有序的安排(即如何穿插同时发生的事项和对事件的视点)的关注,才使昔日的活动摄影术得以演进为如今的电影。”对事件的有序的安排即体现了电影叙事的特殊性。如果说影像诉之于感性经验,思想诉之于抽象经验,那么,叙事电影从影像、事件的感性经验出发,在时间维度的有序安排中完成故事的叙述,就必然携带了逻辑推理、思想观念与价值判断等理性力量。从这个角度说,奇观能够迅速产生吸引力,就在于携带了诉之视觉的感性力量;但又很快失去了吸引力,是因为它仅仅是感性经验,缺乏意义的丰富性与思辨的深度,经不起商业消费的重复磨砺。质言之,奇观的本质属于瞬间的片段,没有时间维度与因果逻辑的连续性,难以转变成带有情感、心理及其抽象的思想观念。我们认为,感性经验并非不能转换成抽象观念。卢卡奇就一语道出了两者转换的秘密。电影是“特别鲜明地只专注于经验的、非形而上的生活,事实上,正是由于它如此的偏执,从而生发了另一种完全不同的形而上的意味。”就本文论题而言,所谓专注于经验、“非形而上”的生活,就是指电影首先面对的就是充满感性经验(包括某种奇观)的事件。但是,这种经验不能天然地产生出复杂的叙事形态与富有感染力的情感,需要被整合进一个表面上是时间、但实则由情理逻辑组织起来的理性结构。因此,叙事电影不会停留在奇观携带的这种狭隘性与浅显性的感性经验,必然会追求一种超越感性经验、具有抽象观念的“形而上的意味”。那么,卢卡奇认为怎样才能从“经验生活”生发出“形上意义”呢?他的回答是“偏执”,即只有特别鲜明地关注经验生活,将之推向极端,才能完成从具体到抽象的飞跃。这正是叙事电影所擅长的。它同时拥有时间与空间双重维度,更有虚构特权的加持。可以说,叙事电影运用虚构的想象权力,从时间与空间的两种维度,容纳了各种富有差异的微观经验,形成了一条从现实的认知、感性经验的再现,经由主观认同,再到抽象的观念世界的路径,最后建构出了一个体现情感、心理、文化的超稳定结构,足以面对奇观(影视技术)的挑战。

回到本文的话题,当下世界影视技术迅猛发展,带来又一波的视觉奇观,似乎挑战叙事电影的主流地位。然而,真正的命题应当是奇观如何再次被整合到叙事电影之中,新兴技术如何进一步增强叙事电影的魅力。关键仍然在于,叙事如何驯服吸引力。在我看来,答案应该是:逻辑性与心理化。电影从戏剧与小说借鉴了叙事元素与规范,形成了既有戏剧性,也有逻辑性的线性结构。无论何种奇观,首先要纳入这种具有连续性的有机体中,改变奇观的片段与碎片本质。而且,在叙事的时间与因果逻辑的整饬中,奇观不再独立成篇,而是出现在有机体中合理的位置,成为情节的构成部分。中国大片的奇观就缺乏叙事逻辑的管束,未能融入有机的叙事体。另一方面,就是心理化。众所周知,故事除了情节线还有一条更重要的情感线。它不仅揭示人物心理,而且意味着与观众特殊的交流机制。它在特定的语境中以流露真情实感、袒露内心秘密的方式,唤起了观众对人物的认同。事实上,在这方面已经出现不乏成功的案例。如《盗梦空间》《少年派的奇幻漂流》可谓在逻辑与心理化两方面均极其出色。我们所看到的奇观(无论是前者将巴黎街头的折叠,人在墙壁上倒立行走,还是后者的美轮美奂的大海、老虎与人漂流的场景),既有“合理”的逻辑力量,有效地缝合在情节的有机体中,又有包含了充沛的“合情”的心理化力量。而李安的《比利林恩的中场战事》《双子杀手》广被诟病,就是因为奇观段落虽处于应该出现的叙事体位置,然而,心理化程度不够,情感力量未能有效释放出来。于是,我们看到的奇观,仍然只是奇观,未能被代表人文精神的叙事艺术彻底“驯服”。从这个角度说,球,已到了叙事电影脚下,后者如何应对,让我们拭目以待。

【注释】

1托马斯·艾尔萨瑟.作为媒介考古学的新电影史[J].东岳论丛,2020(6).

2关于这个概念的形成及其学术渊源。参见汤姆·甘宁.吸引力:它们是如何形成的[J].李二仕、梅峰译.电影艺术,2011(4).

3汤姆·冈宁.吸引力电影:早期电影及其观众与先锋派[J].范倍译.电影艺术,2009(2).

4同3.

5汤姆·冈宁.早期电影百科,转引自弗兰克·凯斯勒.吸引力电影作为装置[J].电影艺术,2019(5).

6参见汤姆·甘宁.现代性与电影:一种震惊与循流的文化[J].刘宇清译.电影艺术,2010(2).

7参见大卫·帕金森.电影的历史[M].王晓丹译.广西:广西美术出版社,2015:39.

8世界电影的叙事化开端存在一定的争议,如查尔斯·马瑟认为是在1903年前后。汤姆·冈宁则坚持是1906年。参见汤姆·甘宁.吸引力:它们是如何形成的[J].李二仕、梅峰译.电影艺术,2011(4);大卫·波德维尔认为1904年开始,叙事形式(剧情片)开始成为主要的电影形式。参见大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普逊.电影艺术:形式与风格[M].曾伟祯译.北京联合出版公司,2015:529.但该专著缺乏明确的依据,本文认为汤姆·冈宁提出的1906年有较明确的依据,即出现第一部剧情长片。

9大卫·波德维尔、克里斯汀·汤普逊.电影艺术:形式与风格[M].曾伟祯译.北京:北京联合出版公司,2015:528.

10同2.

11同3.

12参见Gary G. Xu,Chinese Cinema and Technology,A Companion to Chinese Cinema,Edited by Yingjin Zhang,Blackwell Publishing Ltd,2012:454.

13同3.

14周宪.论奇观电影与视觉文化[J].文艺研究,2005(3).

15李欣.视觉快感与当前中国电影中的视觉景观[J].中州学刊,2005(1).

16Song Hwee Lim, Can Poetics Break Bricks? ,In The Poetics of Chinese Cinema, ed by Gary Bettinson & James Udden,Palgrave Macmillan,2016:149.

17David Bordwell,Five Lessons from Stealth Poetics, In The Poetics of Chinese Cinema, ed by Gary Bettinson & James Udden,Palgrave Macmillan,2016:21.

18关于《阿凡达》的视觉特效的论述,可参见朱迪·邓肯.真实感的诱惑——《阿凡达》的特效制作[J].刘欣译.电影艺术,2010(2).

19与《卧虎藏龙》相比,《英雄》最大的视觉亮点在于基于子弹时间的“慢美学”。据林松辉看法,《英雄》《十面埋伏》中用数字虚拟雨滴、飞箭、豆子,并非原创。它之所以被称为“子弹时间”,原因在于始于《黑客帝国》对子弹射击的影像表达策略。Song Hwee Lim, Can Poetics Break Bricks? In The Poetics of Chinese Cinema, ed by Gary Bettinson & James Udden, Palgrave Macmillan,2016:149.

20同9,99-102.

21同9,102.

22参见拙文.华语电影的国际竞争力及其作为核心的文化逻辑——以北美电影市场为样本[J].文艺研究,2013(4).

23同2.

24同9,530.

25查尔斯·马瑟的观点。转引自弗兰克·凯斯勒.吸引力电影作为装置[J].电影艺术,2019(5).

26关于技术与艺术的关系,可参见拙文.“电影工业美学”的学理、现实依据及其愿景[J].艺术百家,2020(2).

27安德烈·巴赞.“完整电影”的神话[M].电影是什么?.崔君衍译.北京:中国电影出版社,1987:16.

28雅·奥蒙.视点[J].肖模译.世界电影,1992(3).

29卢卡奇.思考电影美学(1911)[M].李洋主编.电影的透明性——欧洲思想家论电影.河南:河南大学出版社,2017:4.