试论秦印制作工艺与界格的关系

余竞远

摘 要:秦印的制作工艺加以摹印篆的文字特点,都与秦印中施用的界格有着密切的关系,界格正式成为了秦系印章重要的断代标志,秦系印章的制作工艺是界格使用达到鼎盛的技术因素。

关键词:秦印 制作工艺 摹印篆 界格

考古学界把秦统一前后的印章做明确的断代相对困难,所以本文所谈及的秦印暂且囊括战国秦晚期的印章,就此统称为秦系印章。虽然三代及西汉(明清将界格作为篆刻的艺术创作形式不含在内)也有少数印章施用界格,但整体比例远不如秦。所以界格当属秦系印章的典型特征,也是秦印断代和区别与他国印章的重要依据。

秦系印章多铜质,同时也有少量的玉、石、骨、玛瑙、银以及铅质印章。从商代的甲骨文就可以发现前人早已在龟甲兽骨上进行刻字,有的篇幅还很长,相对而言,在骨质材料上刻短短几字的印文是非常轻松的。

中国在商代中后期就进入了青铜时代,对铜的冶金工艺已相当成熟,铜器铭文多为铸造,目前已出土的商代青铜器便是最有利的证据。除了使用铸造方法,河北省平山县发掘出的中山三器上出现了长达一千余字镌刻铭文,就书法角度而言,铭文笔划下垂,纤细劲秀,布局均匀,重心偏上,体势秀逸,摇曳多姿,极富装饰趣味。文字排列参差错落,穿插自如,圆转流畅,典雅飘逸,是战国晚期金文书法艺术的代表作品。从制作工艺上看,镌刻技巧精熟,线条刻划生动,用刀的轻重起伏得心应手。行刀节奏的快慢徐疾,灵活多变。单刀、双刀交替使用,提按分明。刀法曲直变化,方圆皆备。转折处衔接准确,变化丰富。契刻用单刀利刃,尖入尖出,更显爽利劲健。线条组合上追求粗细、轻重、虚实变化。横、竖等主笔粗、重、实,其它副笔细、轻、虚,這就使通篇文字产生了强烈的韵律感。如此之多镌刻铭文的出现,无疑证实了战国时期在青铜器上镌刻铭文的技术已日趋成熟,同时也佐证了在铸成的铜质印胚上镌刻文字并非难事。

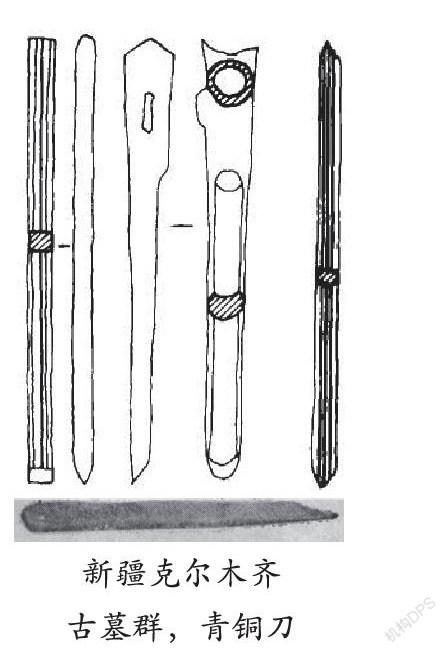

从制作工具上来讲,广东省广宁县龙嘴岗战国墓中出土的削刀、刮刀、刻刀、凿和锯等,其中部分凿刀、刻刀与现在所使用的篆刻刻刀极为相似。新疆克尔木齐古墓群也出土了一件铜刀,据考古学者的初步推测,此墓葬群大概属于战国晚期至西汉早期。但与这件铜刀同时出土的还有一件铜镜,它的形制和大小都与河南陕县上村岭虢国墓出土的铜镜基本一致,加以春秋时期的青铜炼制已经非常成熟,所以单从铜刀来讲,极有可能为春秋时物。

在河北邯郸高家村先后发掘的战国墓中,共清理出刻刀10件,为铜质,成圆柱体,上部较粗下段较细,尖端成双面开刃。据考证,这些刀具可能是刻制玺印或印模所用。综合以上考古发现可以推测,专门用于印章的刻刀最晚在战国时已存在,且很早便参与了印章的制作。

孙慰祖先生在《古玺印断代方法概论》一文中曾指出:“三晋、燕、楚的玺印铸造工艺完善,主要采用失蜡技术……秦官印仍以铸造为主,出于凿刻也占有一定比例。”但有古代学人认为秦印白文(阴刻)乃凿刻而成,私印中偶见朱文,为铸造。如明代学者甘旸《印章集说》云:“凿印以锤凿成文,亦曰携,成之甚速,其文简易有神,不加修饰,意到笔不到,名日急就章,军中急于封拜,故多凿之,以利于便。”一般所说的急就章多指东汉以及后来的将军印,系在战场上临危受命,急于凿刻而成,后来也成为了一种独有的印章艺术风格。纵观秦朝,短短十五年矣,统一天下后大肆封侯赐官,官印作为权力与身份的象征,必然不可或缺,这也导致印章需求剧增,故趋简易,秦印多以白文凿印为主。王献唐先生同样认为周秦两汉的白文官印基本全是凿刻而成,不会有铸印的可能,其论述了凿刻的形式,但未涉及凿刻工具。如他《五灯精舍印话》中云:“周秦两汉官印皆无铸文,凡有铸者,悉属伪制,……周秦白文印,全为凿刻,单刀双刀,字底较浅,最易识辨”。

姜海涛先生曾用类似战国时期形制的凿刻工具在铜质印胚上做了多次实验,得证虽然秦印的印槽有大约有“凵”、“︺”、“U”、“V”四种形状,但只要通过刻刀的选择(刀口方圆不同)、奏刀角度的改变等方法,就可以凿刻出秦印的印槽形式。可见刀法在秦系印章中极具代表性,不同的用刀有着不同的形态及表现特征。秦朝作为中国历史上第一个大一统的封建王朝,其官印的制作必然复杂严谨,修整比较精细,又因官印为实用印,需要经常钤抑封泥,会造成一定的磨损,至许多刀痕变得模糊不清甚至不可见,却也使官印显得更为端庄。对于研究秦印的学者来说,官印是不能完全体现最初的凿刻状态的。为了更加深入的分析秦印的刀法,可以私印作为参考。姜海涛先生在《秦铜印镌刻工艺及工具初探》一文中认为即使是铸造的朱文私印,也有刀修整过的痕迹。例如“张堪”印,宽边细朱文,近似于战国时期其他国家的朱文印,但是在线条的交接处、边框的内角都能看见明显的刀痕。这枚印章只有11.9毫米见方,线条可谓是细如发丝,其细致程度也反映了印工的技艺十分精湛。同时亦可发现另一问题,即印章铸成之初难免粗糙,很难达到预期要求,故需要工匠进行二次修整,而这种二次修整的技术手段并非重复性操作,而是带有明显的审美意识。

虽然秦印在制作工具及工艺上已非常成熟,但是铜质印章毕竟比较坚硬,故部分学者认为,除了冷凿刻以外,秦代印工在制作印章时还会对其进行加热凿刻,即所谓“锻凿”。“锻凿”是在印胚完成范铸之初,温度仍较高的情况下进行凿刻,此时硬度适中,且具有一定的流动性,容易走刀。还有学者认为秦人制作印章时是用草药将印胚浸泡至软,然后墨书,再奏刀。霍中伟先生通过对秦印刀痕、字口卷边等细节的研究及大量的实践得出结论:秦印应皆为冷凿刻,凿刻用刀以方圆平头刀为主。 笔者以为,不排除秦朝工匠们会采用多种办法制作印章,但在尚无科学考证的情况下,还是应该多以冷凿刻为主。目前尚未见有文献记载秦代印章制作时需先将印胚浸泡于草药中,也未见印工在印坯完成初就将其制作成印、或是凿刻时再加热的记载。当时的金属锻造已经非常成熟,治工的技艺也相当精湛,完全可以用冷凿刻的方式制作精美的印章。相对于铸印来说,凿刻大大增加的制作过程中的不稳定性。这时,界格就显得尤为重要,它不仅可以起到规范印面的作用,并且在印面先凿刻界格,也可作为凿刻笔画的辅助线及参考。 如“董荼”、“李䔡”两枚秦私印。“董荼”的印面没有施界格,两字明显缺少规范性,所占印面也不均衡。“董”字在印面中相对较小,呈上宽下窄状,横画多长短不一。“荼”字草字头向右上倾斜,与“余”字“人”部及下部的中心均不在一条纵轴线上,特别是“人”的撇已经伸向“董”字,下半部的左点也挤压了“董”字下部的空间,颇有力不从心之感。再看“李䔡”印,因使用了界格,整个印面相对于“董荼”就显得井然有序,虽然两个字的所占空间也不均匀,但是在凿刻的过程中有界格作为参考,每个笔划的位置就更易把握,颇为整饬。再比较“召亭之印”“右司空印”两枚官印,“召亭之印”没有施界格,虽较私印工整,但是整个印面并不和谐,“亭”字横的左端、“之”字横的右端及“印”字上横右端挤到了一起,四个字所占印面也不均匀,“召”字独自为阵,其余三字紧密相连有把“召”字围住之势,即使每个字都挨得很近,但还是尽显自由散漫之态。其实“右司空印”每个字所占印面比例也不相同,“右司”与“空印”中间的留红甚至是取斜势,“司”“印”两字的大小也相差甚远,但是界格的使用弥补了以上提及之不足,横向、纵向的笔画都有了参照,凿刻的相对平直,使整个印面变得稳定。最后再看一枚官印。图1为“高陵右尉”原本面貌,也是秦官印中的经典之作。印面施界格,整体气息端庄文雅,虽然每个字都有略带弧度的笔画,但是在界格的作用下并不显得突兀。可见当时印工们为了使印面更加工整,应是先凿刻界格,把印面分成四个方块再凿刻文字,如图2,这样就很大程度上降低了难度。假设如果没有界格,如图3,整个印面就会变得松散,甚至还会有笔画凿穿过长的现象,如“召亭之印”。“高”“右”二字的横画没有完全的均等平齐,都呈向左外扩之势,“陵”“尉”二字左右均显左低右高之态,这些问题在没有界格的情况下暴露无遗,使印面毫无违和感,不像一个整体。再把这四个字同比例放大,尽量撑满印面,如图4,也没有让印面变得和谐,反而显得单薄。四个印文虽然整齐排列,却感觉“各有所思”,缺乏过渡与呼应。只有在使用界格以后,整个印面才立即“平静”下来,具有趣味性的同时又不乏肃穆之态。

秦印的凿刻工艺有着明显的时代特色。正是由于秦系白文印章多为凿刻,造就了秦摹印篆独特的风格,使印文趋于秦小篆的手写体。秦人在战国古玺凿刻线条的苍浑中逐渐加入了工致精巧,但又不像汉印那样畅达率直,显现出一种顿挫迟涩、意味隽永的韵致,多姿多彩、楚楚动人,给人以使刀如笔的感觉。从凿刻本身讲,虽然使制作过程更加便捷,但是增加了线条的不稳定性,需要先凿刻界格作为参照,这样才能使字与字之变得更加融洽,印面更加平稳。在印章制作的过程中,不仅需要印工具备精湛的凿刻技术,印面的布置也尤为重要。因为先秦与秦代的文字排版技术尚未完全成熟,不只是玺印的制作,甚至更具有皇权象征、在庄特别重场合使用的器物也有界格的存在。尤以官印为甚,代表的是国家赋予的至高无上的权力,也是身份的象征,所以必然凸显肃穆威严之态,这就要求印面必须规范,不能像私印那样随意,在印面上集中可体现为尽量的方正。秦摹印文字的灵动活泼导致印面无论如何排列,都无法显得肃穆严谨,只有施用界格,才能扬自然天趣之长,避突兀无序之短。如童于九宫格习字,方可写工整。

综上所述,秦系印章多以铜质冷凿刻为主,界格对于秦系印章来说十分重要,而秦系印章的制作工艺是界格达到鼎盛的技术因素。

(西安美术学院书法专业研究生 陕西西安)